从实践困境看我国刑事自诉圈的立法重构

——以对S省若干区县的实证调研为基础

吴小帅,周长军

(山东大学 法学院,山东济南 250100)

从实践困境看我国刑事自诉圈的立法重构

——以对S省若干区县的实证调研为基础

吴小帅,周长军

(山东大学 法学院,山东济南 250100)

我国《刑事诉讼法》关于自诉范围的规定粗疏且紊乱,实践中问题重重。在法定的三类自诉案件中,第一类的“圈”划得过宽,第二类的“圈”边界不明,第三类的内容存在矛盾,等等。需要对现行立法关于自诉圈的规定进行合理重构:调整第一类自诉案件范围,适当缩减第二类自诉案件罪名,以及通过制度变革,解决“公诉转自诉”制度近乎形同虚设的问题,强化适用效果;同时取消现行《刑事诉讼法》第204条关于犯罪客体的限定,避免出现共同犯罪案件中既有公诉又有自诉的尴尬局面。

刑事自诉圈;自诉;公诉;立法缺陷;重构

关注和重视刑事被害人的权利保障是当代各国刑事诉讼的基本特征。但考诸西方国家的立法和实践,对被害人权利的重视几乎没有体现在刑事起诉权的倾斜配置方面,恰恰相反,公诉范围的扩张、自诉范围的萎缩是西方国家刑事诉讼的普遍发展态势,由此成为一个很有意味也颇值得深思的现象。区别于西方国家,基于我国刑事被害人追诉犯罪能力相对不足的状况以及解决实践中被害人受害后常常面临“告状无门”的困局之考虑,1996年修正《刑事诉讼法》时,大大扩张了被害人可以提起刑事自诉的案件范围,在立法上构建了一个颇具中国特色的刑事自诉圈。*刑事自诉圈是指立法者根据一定标准所设定的适用于自诉程序的案件范围。2012年修正后的《刑事诉讼法》维持了这一自诉格局,该法第204条(1996年《刑事诉讼法》第170条)规定:“自诉案件包括下列案件:(一)告诉才处理的案件;(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。”

从学理上分析,我国刑事被害人的自诉权具有较强的独立性。具体而言,根据最高人民法院的司法解释,在法定的三类自诉案件中,第一类“告诉才处理”的案件为纯粹的自诉案件(侮辱、诽谤案有例外),被害人在追诉问题上的立场决定着案件的处理方向,即使被害人因受到强制、威吓无法行使自诉权而由其近亲属或者检察机关代为告诉时,被害人的决定权仍然不变,当妨害排除后,最终的决定者仍然是被害人;第二类“被害人有证据证明的轻微刑事案件”中,被害人可以直接向法院起诉,公安机关也可以受理,公诉与自诉并存。但被害人的自诉具有排斥公诉的效力,即对于同一刑事案件不能在被害人选择自诉后再启动公诉程序;在第三类“公诉转自诉”的案件中,被害人自诉权的独立性更为突出。当国家追诉机关放弃追诉权或者不履行追诉职责时,被害人有权自己决定提起自诉,追诉机关无权干涉。可见,在第一类自诉案件中,自诉权可谓“独步天下”,不受公诉权的干预而自由行使;第二类自诉案件中,自诉权与公诉权可谓“平分天下”,同时并存但彼此独立;第三类自诉案件中,自诉权由于公诉权的“不适当作为”而“承继天下”,是一种“公诉优先、自诉补救”的关系。

在现代法律科学中,法的应用和实施被认为是核心的问题。*参见 [美]罗斯科·庞德:《普通法的精神》,唐前宏、廖湘文、高雪原译,法律出版社2001年版,第93页。因此,在经历了近20年的运行实践之后,立法对刑事自诉范围规定的实施效果如何呢,是否达到了立法预期?对此,亟需在实证调查的基础上加以探究,以对现行立法的价值考量与技术选择做出合理的判断,进而更好地指导未来的立法和司法实践。

基于上述问题意识,我们选择了S省J市L区法院、J市T区法院、B市K区法院、H市M区法院等四个区级法院和J市L区检察院、J市T区检察院、B市K区检察院、H市D县检察院等四个县级检察院以及省会城市的E律师事务所、东部发达地区的F律师事务所、西部欠发达地区的G律师事务所作为调查对象,通过发放调查问卷、访谈等形式进行了调研。其中,向法院发放130份调查问卷,收回117份;向检察院发放100份调查问卷,收回93份;向律师发放100份调查问卷,收回87份。此外,对部分法院刑庭庭长和法官、部分检察院副检察长、公诉科科长、研究室主任和检察官以及主办刑事案件的部分律师等共计29人进行了访谈。通过调研,对我国刑事自诉案件的现状与存在的问题获得了较为深入的了解。本文拟以此为基础展开分析,并就教于各位同仁。

一、刑事自诉圈立法的实践悖离

调查发现,我国刑事自诉案件的运行实践中存在以下突出问题:

(一)流失严重:自诉案件的“公诉化”现象突出

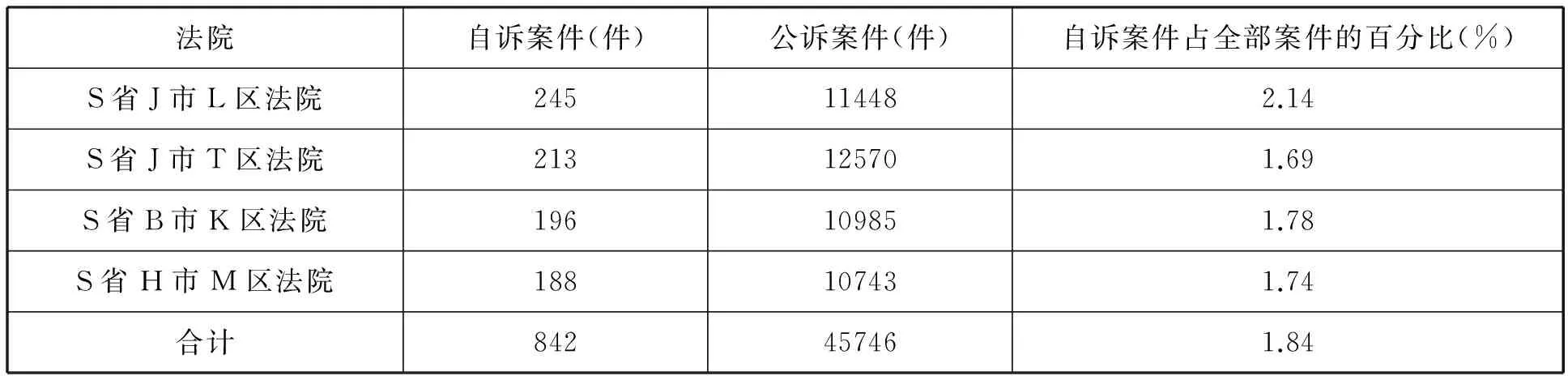

调查发现,实践中当公安机关发现刑事案件时,出于维护地方稳定或者及早平息案件事态等方面的原因,往往首先考虑的是立案侦查而忽略案件管辖权问题,以致于将一些本可以纳入自诉范围的案件作为公诉案件来处理。同时,被害人通常也希望借助公安机关的力量来追诉犯罪,以提高追诉效能,降低诉讼成本。由此,自诉案件的范围被大大收缩。详见表一。

表一:S省四个区级法院2009—2012年受案数及自诉案件比:

从上表可见,在所有刑事案件中,公诉案件占据了绝对支配性的地位,自诉案件的比例十分有限,这与《刑事诉讼法》规定的较大的自诉圈形成了鲜明的反差。

(二)维权困难:自诉案件的证据门槛过高

根据《刑事诉讼法》及相关司法解释的规定,第一、二类自诉案件的立案须以被害人有确实充分的证据证明犯罪为前提,否则将遭遇被法院劝说撤诉或者驳回起诉的命运;第三类自诉案件则还要求自诉人必须提交公安机关或者人民检察院做出的不予追究的书面决定,法院才会考虑是否立案,这就导致实践中被害人虽有证据证明被告人侵犯了自己的人身、财产权利依法应当追究刑事责任,但公安机关或者人民检察院既不追究被告人的刑事责任也不向被害人出具有关书面决定的情况屡见不鲜。

由法律和司法解释的相关规定不难看出,公诉案件中法院的庭前审查主要是形式审查,只要起诉书中有明确的指控犯罪事实,就应当决定开庭审判;自诉案件中法院的庭前审查则是实质审查,法院对于缺乏罪证的自诉案件可不经开庭审理而直接裁定不予受理。因此,在案件受理方面,后者的证据要求远远高于前者。如果再考虑到我国刑事被害人的举证能力与举证水平普遍较低、聘请诉讼代理人相对较少*笔者对S省J市T区法院2009—2012年自诉案件诉讼代理情况的调查显示,自诉人有委托代理人的案件占全部自诉案件的59.5%。的状况,则法律关于自诉案件证据门槛的规定更显过高,不仅在一定程度上对被害人行使自诉权利造成困难,而且必然影响到实践中刑事自诉圈的大小。

(三)显失公平:或公诉或自诉的选择导致“同案不同罚”

如前所述,对于法定的第二类自诉案件,既可以适用自诉程序处理,也可以适用公诉程序处理。由于公诉与自诉的选择因人而异,因案而异,实践中就出现了因适用不同的起诉程序而导致同案不同罚的情形,损害了司法的公平性。访谈中,有法官提到了实践中常常会发生的一种情况:甲与邻居乙发生争执,甲把乙打成轻伤。如果按照自诉程序,被害人乙将甲起诉到法院,法院受理后对双方进行调解,双方达成和解协议,被害人撤诉;而如果按照公诉程序,被害人乙向公安机关报案,经过侦查、审查起诉等环节,法院依照公诉案件的一审程序审理,通常会判处甲拘役6个月或有期徒刑1年。前一种情况下,甲还是正常的公民;后一种情况下,甲不仅要承受牢狱之苦,而且一生都是有刑事前科的人,邻里两家也将从此结仇。从被害人乙的角度讲,结果也可能迥然不同:依自诉程序,双方达成和解,乙获得相应的赔偿;依公诉程序,如果甲经法庭审理被判无罪,那么乙将得不到任何赔偿。

由于存在上述可能出现的结果差异,不同案件的被害人会本能地根据自身的利益需求和判断来“选择”起诉程序和方式,这就强化了实践中刑事自诉圈大小的变化和不确定性。

(四)冷热不均:自诉案件的类型失衡

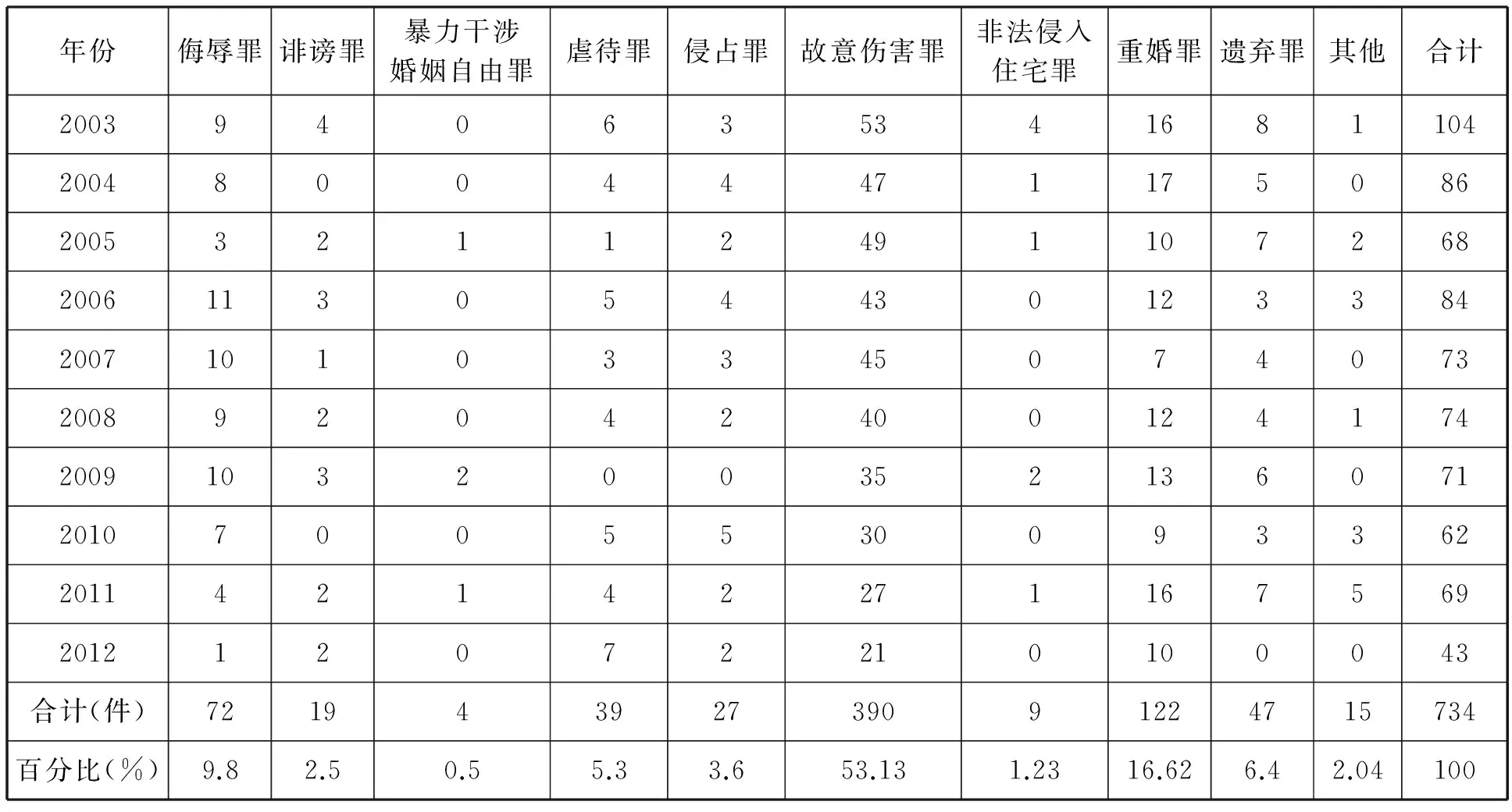

从调查情况看,不仅法定的第三类自诉案件实践中极少出现,而且第一、二类自诉案件中不同罪名的案件数量很不均衡,使得关于自诉案件范围的一些相关规定近于形同虚设。具体见表二、表三。

表二:S省J市L区法院2009—2012年不同类型的自诉案件受理情况

表三:S省J市L区法院2003—2012年不同罪名的自诉案件受理情况

二、刑事自诉圈立法之实践悖离的法律根源

反观并剖析现行立法,笔者认为,实践中出现的上述问题主要源于以下法律缺陷:

(一)第一类自诉案件的立法粗疏且不尽合理

刑法的重心在于通过禁止性规定来维护以秩序为价值取向的社会法益,至于以自由为价值取向的个人法益则可以根据具体情况交给当事人自己处理,刑法本着谦抑原则不宜过多介入。第一类自诉案件即“告诉才处理”犯罪设置的理论基础就在于此,被害人的告诉是国家追诉此类犯罪的前提,这体现了法律对此类案件被害人自我决定权的承认、尊重和理解,有利于恢复加害人与受害人之间原有的社会关系。不过,现行立法关于“告诉才处理”的犯罪在罪名选择与条件设置上存在一些不当之处。

第一,侮辱罪、诽谤罪危害程度的规定不明。依据法律,当侮辱罪、诽谤罪严重危害到社会秩序和国家利益时,就不再适用自诉程序,但此项标准过于笼统,以致实践中出现了较大的认识分歧。

为解决此问题,公安部2009年发布的《关于严格依法办理侮辱诽谤案件的通知》将“严重危害社会秩序和国家利益”解读为包括“因侮辱、诽谤行为导致群体性事件,严重影响社会秩序的;因侮辱、诽谤外交使节、来访的外国国家元首、政府首脑等人员,造成恶劣国际影响的;因侮辱、诽谤行为给国家利益造成严重危害的其他情形的”;2013年最高人民法院、最高人民检察院在《关于办理信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》中则明确将“造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的”认定为《刑法》第246条第1款规定的“情节严重”之范畴,属于告诉才处理的情形。总体而言,对于“严重危害”、“社会秩序”、“国家利益”等核心词语仍然缺乏可操作性的量化标准,这就给实践中一些地方公安机关以“严重危害社会秩序和国家利益”之名对所谓通过网络诽谤该地领导干部的有关人员进行“跨省追捕”留下了滥用空间。与此同时,伴随着网络技术的迅猛发展和网络影响的扩大化,侮辱罪、诽谤罪呈现出一些新的特点,加之网络取证相对于现实取证更加困难,而立法没有及时有效地加以跟进,以致不少网络诽谤案件没有受到应有的追诉,或者起诉后又无奈撤案或者被法院驳回,自诉人的合法权益保障不力。

第二,暴力干涉婚姻自由罪和虐待罪被确立为自诉案件基本不具现实可行性。首先,暴力干涉婚姻自由罪的绝大多数被害人属于弱势群体,生活在社会底层,教育程度普遍偏低,法律知识欠缺,经济能力往往也较差,对于这样一个连自己的婚姻自由都无法做主的人,是很难期待他(她)有足够的能力搜集证据、聘请律师、提起自诉来捍卫自己权利的。调研发现,此类案件中,被害人为避免诉讼中的二次伤害,大多选择了沉默和逃避,这也是实践中此类案件数量低的主要原因;其次,虐待案件中的受害人和加害人是家庭成员关系,犯罪隐蔽性强,受害人更易受到加害人的威胁、恐吓,甚至人身自由和精神自由的限制,因此常常不得不放弃指控而继续生活在暴力之中。

第三,侵占罪的法定起诉主体过于单一。侵占罪的客体不仅包括公民个人的财产权利,还可能包括国家、集体的合法财产所有权。在起诉主体的设定上,现行立法没有充分虑及侵占罪客体的多元性,以致如果加害人侵占的是公共财产中的有主财产,而被害人因某种原因既不通过民事程序追回被侵占财产,又不愿意或者无法通过刑事诉讼方式提出告诉时,便会造成公共财产的流失;如果加害人侵占的是无明确原告或者具体受害人的公共财产(如侵占依法破产或被撤销的国有企业、事业单位的财产或者应归国家所有的所有权不明的埋藏物),则告诉权更是无法行使,犯罪行为难以受到应有的追究。

(二)第二类自诉案件的立法模糊且存在诉权冲突

如前所述,在第二类自诉案件中,被害人可以根据自己的意愿自由选择起诉方式。此类案件具有如下特点:一是案件主要侵犯的是被害人个人的利益而非国家和社会公共利益,这是法律允许被害人提起自诉的基础;二是被害人与被追诉人之间一般并不像第一类自诉案件那样具有特定的人身关系;三是犯罪行为性质轻微,社会危害性不大,即使当事人双方以和解、调解方式解决,也不会对社会公共利益造成多大的危害,这是允许被害人提起自诉的根本条件;四是证据收集相对容易,且被害人有证据证明被告人的刑事责任,否则将适用公诉程序处理。对于何谓“有证据证明”,现行立法的界定模糊不清,实践中则主要委诸于法官的主观判断。而法官在审查此类案件时掌握的标准基本上都是证据“确实、充分”,因此,如果被害人认为案件符合“有证据证明”的要求提起自诉但法官认为还未达到“确实、充分”的程度时,法院自然就不会以自诉程序来处理,这也影响了现实中自诉案件的数量。

需要指出的是,为增加被害人权利救济的机会,法律将此类案件确立为“公诉与自诉并存”的案件,但也正是由于自诉与公诉存在分立、竞合和承继等多种复杂关系,实践中极易出现诉权之间的冲突。例如,在检察机关提起公诉后,被害人还能否再提起自诉?反之,在自诉人已经提起自诉后,检察机关还能否提起公诉?公诉机关能否在自诉人撤回自诉后再行追诉,公安机关在被害人既不自诉又不向公安机关控告时能否主动追诉?

(三)第三类自诉案件的立法冲突且程序紊乱

第三类自诉案件范围的立法规定自相矛盾,导致了司法适用中的困惑,进而影响了该制度预期功能的发挥。具体而言,1996年《刑事诉讼法》第145条与第170条第三项关于“公诉转自诉”的规定存在明显冲突。根据第145条,只要被害人对检察机关的不起诉决定不服,都可以向法院起诉,在案件性质方面没有特殊的限定;但第170条第三项则将“公诉转自诉”的范围限定在侵犯被害人“人身、财产权利”的案件中。据此,对于侵犯公民人身、财产权利以外的其他权利的公诉案件,当检察机关做出不起诉决定而被害人认为应当追究被告人刑事责任且提起自诉时,法院既可以直接依据第145条予以受理,也可依据第170条以被告人行为侵犯的不是受害人的“人身、财产权利”为由不予受理。这显然是由于法律条文内容的冲突导致的,是《刑事诉讼法》修改时应当予以完善的地方。遗憾的是,2012年《刑事诉讼法》修正时对此并未涉及,而仍然维持了1996年《刑事诉讼法》的上述规定(具体参见2012年新《刑事诉讼法》第176条和204条)。

当然,第三类自诉案件之所以实践中数量极少,不仅是由于立法的冲突性规定导致司法机关无所适从,而且与“公诉转自诉”规定引发的程序紊乱有密切关联。根据有关规定,对于检察院的不起诉决定,公安机关向同级检察院的申请复议和向上级检察院的提请复核都可能导致公诉程序的重新启动,自诉人向法院提起的自诉也可能导致自诉程序的启动,由此一来,对于同一案件可能出现既公诉又自诉的局面。尤其在共同犯罪案件中,若检察机关只对部分犯罪嫌疑人提起诉讼,而被害人坚持也应当向法院起诉那些未被检察机关提起公诉的犯罪嫌疑人时,就会出现同一案件的部分犯罪嫌疑人由公诉人出庭公诉、其他犯罪嫌疑人由被害人提起自诉的尴尬场景。为避免这些情况的发生,法院在决定是否受理第三类自诉案件时必然会格外慎重。此外,假设公诉案件已经转为自诉案件,且法院作出的有罪判决也已生效,当上级检察院认为该判决错误时,可以提起再审抗诉,此时,自诉程序可能又变成了公诉程序。

三、我国刑事自诉圈的立法重构

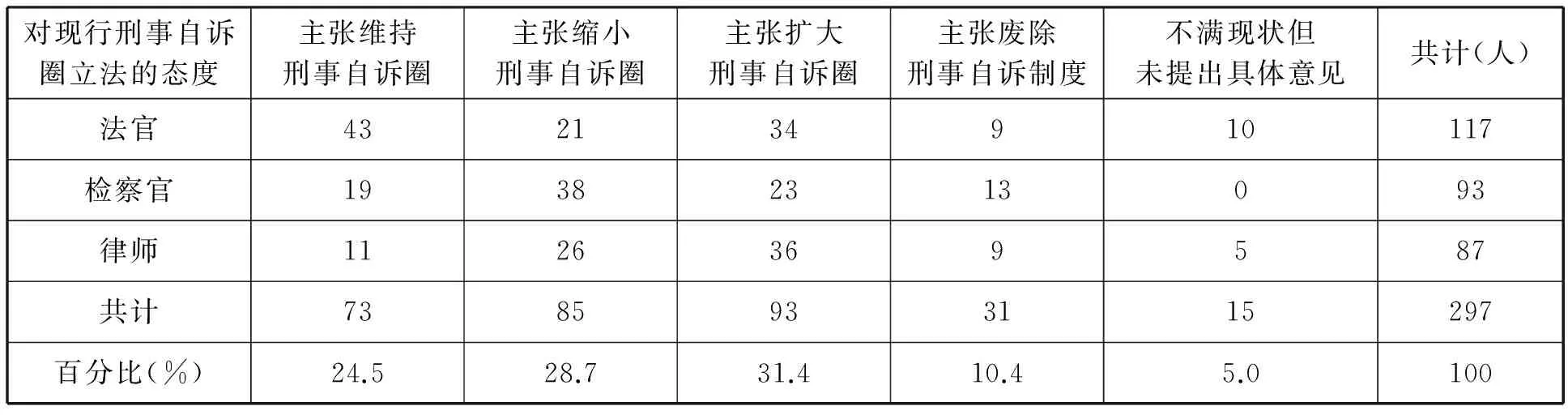

由于我国刑事自诉圈立法在实践中的运行出现了诸多悖离性现象,效果欠佳,所以司法实务人员主张改革相关立法的呼声较高。通过进一步调查得知,扩大论者主要针对的是第一类自诉案件,缩小论者则聚焦于第二类自诉案件,而废除论者多是因为对第三类自诉案件的立法及其运行实践存在不满(详见表四)。众所周知,在以公诉案件为主体构建的现行刑事诉讼制度中,绝大多数法律原则和规范是用来调整公诉案件的。与自诉案件相比,公诉案件的权力运行机制与诉讼模式具有自己固有的特征,因而在没有制订自诉案件专门规范的情况下,将其“拿来主义”地用于自诉案件时,可能会引发诸多的冲突问题。“法律最终要解决的是本国的问题”。*苏力:《也许正在发生》,法律出版社2002年版,第160页。基于对自诉案件办理实践的实证调研和法理考量,笔者提出以下重构我国刑事自诉圈的立法建议:

表四:司法实务人员对现行刑事自诉圈立法的态度

(一)吐故纳新:“告诉才处理案件”范围的调整

告诉才处理案件基本上是纯粹的自诉案件,必须严格限定其条件,以便在充分保护被害人合法权益的同时,合理地兼顾公共秩序的稳定。

首先,告诉才处理的犯罪侵害的法益应当是具有可处分性的个人法益,包括人身权利(包含身体健康、人身自由、人格和名誉,以及同人身直接相关的住宅不可侵犯权等)、民主权利和财产权利等。不仅如此,对于这些个人法益,被害人不依赖公安、检察机关的协助就能够实现有效的维护,否则,国家就有介入追诉的必要。

其次,被害人与犯罪人之间具有某种特定关系,主要是指由血缘关系、亲属关系以及两种关系之间的组合而结成的近亲关系等。现实生活中,亲属之间犯罪的黑数较大,原因之一就在于亲属之间“得相首匿”的情感因素导致犯罪行为没有被告发。西方许多国家的刑法中都有关于亲属间犯罪适用特殊规则的规定,韩国、日本等也是如此。与之不同,我国刑法典中却难觅关于亲属间犯罪特殊规定的踪影。“‘并求发展,西方文本’为我们展示了一方水土的生聚教训,而有待中国经验的进一步发展”。*许章润:《说法 活法 立法——关于法律之为一种人世生活方式及其意义》,清华大学出版社2004年版,第65页。对于亲属之间主观恶性较小的法益侵犯,本着亲属共财和亲情互谅的观念,将追究责任或和解原谅的权利交给当事人,应当是一种更为智慧和温情的选择。*我国台湾地区的刑法也把只是涉及亲属之间的侵占罪作为告诉才处理的犯罪。参见何家弘:《证据法学》,法律出版社2006年版,第144页。

再次,若以公诉程序追诉犯罪行为有致被害人再度受害的较大可能性。所谓再度受害,是指被害人遭受犯罪侵害后,在接下来的刑事诉讼过程中,由于社会舆论的压力、不公正的司法待遇以及诉讼程序本身带来的精神和物质上的再度创伤。以侮辱、诽谤案件为例,如果用公诉程序解决,很容易导致被害人遭受二次伤害,而一旦纳入“告诉才处理”犯罪的范围,被害人就能够在追诉被告人刑事责任与通过刑事追诉之外的方式化解刑事纠纷之间进行自由选择,从而更好地保障自己的合法权益。

最后,此类犯罪的社会危害性很大程度上取决于被害人的主观感受,因而应当赋予被害人决定是否追究被告人刑事责任的权利。例如,在发生于亲友之间的侵占犯罪中,被害人对于侵占行为往往是能够容忍的,且常常不愿追究被告人的刑事责任,因此如果不考虑被害人的意志,一律由追诉机关进行追诉是不合适的。

基于以上分析,笔者认为,应当科学地重构我国立法关于“告诉才处理的犯罪”之范围,将暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪剥离出去,同时适当增加一些犯罪类型。重构后的“告诉才处理的犯罪”范围如下:(1)侮辱案、诽谤案(严重危害社会秩序和国家利益的除外);(2)亲属间的盗窃案;(3)亲属间的诈骗案;(4)亲属间的侵占案;(5)亲属间的敲诈勒索案;(6)侮辱尸体案。*侮辱尸体罪主要侵犯的是个人利益,即死者亲属基于身份关系而享有的精神性权利,因而只要被害人没有感觉特别不能容忍,国家就没有必要予以刑事干预。参见冷必元:《侮辱尸体罪应为亲告罪》,载《广西政法管理干部学院学报》2010年第1期。

(二)适当减缩:“被害人有证据证明的轻微刑事案件”范围的修正

如前所述,“被害人有证据证明的轻微刑事案件”是可自诉也可公诉的自诉案件,实践中容易导致“同案不同判”,还在一定程度上引发了自诉案件“公诉化”现象。为解决此类问题,本文建议:

首先,应当从自诉制度的立法理念和目的出发,强化被害人自主解决轻微刑事案件的权利,确立“自诉权优先”原则,当自诉权与公诉权出现竞合时,自诉权应当优先于公诉权。

其次,法律应当规定,只有在被害人主动请求时,公安机关才能代为侦查,或者在被害人无力自诉时,由检察机关担当诉讼(不改变自诉性质),并且由法院通知检察院进行自诉担当,检察院无权从自诉人手中接管自诉。*参见吴卫军:《刑事诉讼中的自诉担当》,载《国家检察学院学报》2007年第8期。

最后,调整该类自诉案件涵括的罪名:一是,将遗弃罪剥离出去。实践中,遗弃罪的对象多为弱势人员,没有独立生活能力,一旦遭受遗弃便无法生存,这也是遗弃罪的严重社会危害性之所在。换言之,遗弃罪关系到个人权利和社会稳定,已经不属于“轻微刑事案件”。不仅如此,作为弱势群体的遗弃受害人由于害怕、没有能力或者不忍心,常常不起诉遗弃行为人,这从上述图表中遗弃罪的立案数量非常之少中可见一斑。有学者就此指出,“遗弃案的被害人常常是未成年人,有的甚至是出生不久的婴儿。他们自己无诉讼行为能力,不能亲告。而他们的法定代理人又往往就是加害者,更不可能代被害人行使起诉的权利”。*卞建林:《刑事起诉制度的理论与实践》,中国检察出版社1993年版,第259页。因此,将遗弃罪归入公诉范畴,可能更利于打击犯罪,保护被害人的合法权益;二是,不能将所有“《刑法》第四章、第五章中可能判处3年以下有期徒刑的案件”都归入自诉案件。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的司法解释》第1条将《刑法》第四章、第五章中可能判处3年以下有期徒刑的案件都纳入“被害人有证据证明的轻微刑事案件”,使得自诉案件的范围极度扩张。司法解释的本意是期望更全面地保护被害人的合法权益,但现在看来,该解释有些冒进,没有充分地考虑此类案件的性质,没有客观地评估被害人的举证能力及诉讼能力,导致实践中的法条虚置现象,因而应当进行合理修正。笔者认为,《刑法》分则第四章中关涉民主进程的案件(如破坏选举罪)以及因犯罪主体特殊而应由检察院立案侦查的案件都不宜作为自诉案件;第五章中暴力胁迫型、窃取骗取型财产犯罪也不宜作为自诉案件,理由是其性质较为恶劣、犯罪率高且犯罪黑数较大。概言之,“被害人有证据证明的轻微刑事案件”范围可以调整如下:(1)重婚案;(2)故意伤害案(轻伤害);(3)非法搜查案、非法侵入住宅案;(4)侵犯通信自由案;(5)暴力干涉婚姻自由案;(6)生产、销售伪劣商品案(严重危害社会和国家利益的除外);(7)侵犯知识产权案(严重危害社会秩序和国家利益的除外);(8)挪用资金案(可能判处3年以下有期徒刑之情形);(9)故意毁坏财物案(可能判处3年以下有期徒刑之情形)。

(三)制度改造:“公诉转自诉”程序的完善

“公诉转自诉”案件因其理论上的“结构性”缺陷和实践中的运行之弊,受到了学界的质疑,有学者甚至主张废除“公诉转自诉”制度。笔者认为,“公诉转自诉”制度体现了权力与权利“你进我退”、此消彼长的关系和对被害人的细致关怀,当国家未如被害人所愿追诉某一犯罪时,被害人当然有权利取得对本应公诉案件的自诉权。“公诉转自诉”制度尽管将犯罪的证明责任分配给被害人,但被害人毕竟获得了宝贵的自我救济机会;“公诉转自诉”制度尽管可能加重了法院的负担,但一定程度上可以避免被害人因“状告无门”而无止境地申诉、上访等更加耗费人力物力的情况出现;“公诉转自诉”制度尽管可能会成为侦控机关推卸办案责任的借口,但没有该制度的存在也难避免侦控机关不作为的发生。因此,该制度尽管在现实运行中存在不少问题,但不宜因此完全否定其存在的必要性,理性的态度应当是通过立法修正对其进行合理的改造。

首先,应当取消《刑事诉讼法》第204条中关于犯罪客体的限定,将其修改为“被害人有证据证明对被告人侵犯自身权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件”,以消除该条与第176条之间的冲突。同时,为预防被害人自诉权的滥用,还应当取消《刑事诉讼法》第176条中“被害人也可以不经申诉,直接向人民法院起诉”的规定,要求被害人必须经过申诉程序,待上级检察院维持原不起诉决定后才能提起自诉。

其次,对于检察机关的不起诉决定,公安机关向检察机关提请复议或者复核的行为如果重新启动了公诉程序,则应当按照公诉案件处理,被害人不得再向法院提起自诉;只有当检察机关最后仍然维持了不起诉决定后,被害人才得以向法院提起自诉。由此,可以避免出现同一案件既启动了公诉又提起了自诉之可能,消除可能的程序紊乱现象。

再次,在共同犯罪案件中,如果检察机关只对部分犯罪嫌疑人提起公诉,而被害人认为那些未被提起公诉的犯罪嫌疑人也应当追究刑事责任时,应当先向做出不起诉决定的检察院提出起诉申请,若检察机关同意起诉,则按照公诉程序进行处理;若检察机关不同意起诉,被害人还可向做出不起诉决定机关的上一级机关提出复查。上一级机关的复查决定维持原不起诉决定的,被害人则可以书面方式向法院提出公诉请求,法院应进行审查,如果认为公诉机关不起诉的决定正确,则裁定驳回被害人的公诉请求,反之,则裁定公诉机关继续追诉,该裁定一经做出立即生效。此种改革方案充分考虑到被害人举证能力和诉讼能力的限制,通过引入法院的审查和裁定来确保被害人合法权益的救济,避免了共同犯罪案件中既有公诉又有自诉的尴尬场景,也满足了被害人追究和惩罚犯罪人的心理需求。

最后,针对实践中存在的因被害人不知情或者得不到公安检察机关不予追诉决定的文书而导致第三类自诉案件范围实然缩小的现象,应当修改相关法律规定加以解决。建议将《刑事诉讼法》第110条的内容修改为“人民法院、人民检察院或者公安机关认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的决定与原因书面通知控告人”;在《刑事诉讼法》第161条关于侦查撤案的规定之后增加“对于有被害人的案件,应当将撤销案件的决定书面通知被害人。”

[责任编辑:谭 静]

Subject:On the Legislation Defection of Private Prosecution Circle in Chinese Criminal Law from the Perspective of Practical Dilemma

Author & unit:WU Xiaoshuai, ZHOU Changjun (Law School, Shandong University, Jinan Shandong, 250100, China)

The current criminal legislation did not clearly provide the private prosecution circle, which results in many problems in practice and difficulties to the judges. The phenomenon of private prosecution becoming public prosecution is severely. The evidence demanding is exactly. The right to choose prosecution or private prosecution leads to the unjust result. The type of private prosecution is imbalance. In the current three types of private prosecution cases, the scope of the first type is unreasonable wide, for the crime of crime of abusing a member of one's family and the crime of embezzlement should not be included in, and the private prosecution criteria of the crime of insulting and the crime of defamation are? not clear, which results in the risk of abusing the litigation; the scope of the second type is not clear and there lacks the conflict resolution mechanism between the co-existing private prosecution and public prosecution; and the scope of the last type is contradict, which results in confusion of lawsuit relation and should be adjusted and re-devised. It is suggested that the criminal law should exclude from the private prosecution circle the crime of interfering with the freedom of marriage by force, the crime of abusing a member of one's family and the crime of embezzlement, and add the property crime between relatives and the crime of insulting the body; narrow the scope of “lighter criminal cases that the victim has proof to prove”; for the “private prosecution transferred by public prosecution ” case, it should change the useless state through institutional reform and meanwhile strengthen its applicable effect. Abolish the delimitation of the object of crime in provision of 204 in the Criminal Procedure Code for avoiding the embarrassment of the co-existing private prosecution and public prosecution in common crime.

criminal private prosecution circle; private prosecution ; public prosecution ;legislation defection; reconstruction

2014-12-03

本文为山东高等学校人文社会科学研究计划项目“我国社会转型期刑事自诉圈划定的影响因素研究”(J12WB51)和山东省人民检察院检察理论研究重点课题“检察机关执法公信力问题研究”(SD2013A01)的阶段性研究成果。

吴小帅(1982-),女,山东菏泽人,山东大学法学院博士研究生,山东建筑大学法政学院讲师,研究方向:刑法学、刑事诉讼法学; 周长军(1969-),男,山东济宁人,山东大学法学院教授、博士生导师,研究方向:刑事诉讼法学、刑法学。

D925.2

A

1009-8003(2015)02-0153-08