大肠杆菌对环丙沙星和恩诺沙星的敏感性恢复

曾祥炼,谭艾娟*,吕世明,曹正花,常 鑫,刘日昂

(1.贵州大学 生命科学学院,贵州 贵阳550025;2.贵州大学 动物科学学院,贵州 贵阳550025)

随着抗菌药物的广泛应用,尤其是不规范使用[1],导致耐药菌增多、耐药性水平增高、耐药谱扩大及耐药机制的复杂化[2],使耐药菌感染疾病的病程延长,甚至治疗失效。因此,细菌耐药性已成为威胁人类健康的重大因素之一[3]。如何延缓或降低细菌耐药性的产生与发展,恢复其对药物的敏感性已成为目前全球研究的热点。我国和其他国家或组织,如欧盟主要是通过促进合理使用抗生素、预防感染、开发新型抗生素和耐药性监测等措施控制耐药性的问题,但实施效果不理想[4]。环丙沙星和恩诺沙星是兽医临床上最常用的2种治疗细菌性感染的药物,因而其耐药性问题非常严重。为给制定临床使用抗菌药物的轮换用药方案,降低耐药性的危害提供科学依据,笔者研究了耐药细菌对同类抗菌药物敏感性恢复的差异以及细菌传代、营养因素和耐药菌比例对敏感性恢复的影响。

1 材料与方法

1.1 菌株、药品和培养基

菌株:耐药大肠杆菌D600、野生型大肠杆菌D549(敏感菌株),由贵州大学动物科学学院基础兽医实验室提供;质控菌株为大肠埃希氏菌标准菌株ATCC25922,购自中国兽药监察所。药品:环丙沙星、恩诺沙星标准品,购于上海盛思生化科技有限公司。培养基:LB肉汤、米勒-海顿肉汤(MHB),购于上海博微生物科技有限公司。

1.2 药物的最小抑菌浓度(MIC)测定

参照美国临床实验室标准化委员会(CLSI)抗菌药物敏感性试验操作标准,采用微量肉汤稀释法,测定试验菌株对环丙沙星和恩诺沙星的MIC值。

1.3 不同传代耐药菌的敏感性测定

将大肠杆菌耐药菌株D600划线于麦康凯平板上,挑取1个单菌落接种于LB 肉汤中,37℃恒温培养18h,3次重复,然后按1%(体积分数)转接到新LB肉汤中,以此作为0代菌株,以后每天传1次,连续传代至32d(细菌生长代数参照细菌传代方法[5]计算,24h内约为6.64代,共计约210代),每隔30代测定对环丙沙星和恩诺沙星的MIC值。

1.4 不同耐药菌比例下耐药菌的敏感性测定

将含相同菌落数的D600 和D549 按0.05∶0.95、0.1∶0.9、0.15∶0.85、0.2∶0.8、0.5∶0.5、1∶0体积比例混合,在无营养匮乏胁迫因子(正常营养)条件下培养,按不同传代耐药菌对药品的敏感性测定方法设置重复与传代,每隔30代测定对环丙沙星和恩诺沙星的MIC值。

1.5 不同营养水平下耐药菌的敏感性测定

将菌株D600 分别接种于用生理盐水稀释2倍、4倍、8倍、16倍和32倍后的LB肉汤中,按不同传代耐药菌对药品的敏感性测定方法设置重复与传代,每隔30代测定对环丙沙星和恩诺沙星的MIC值。

1.6 多因子综合作用下耐药菌的敏感性测定

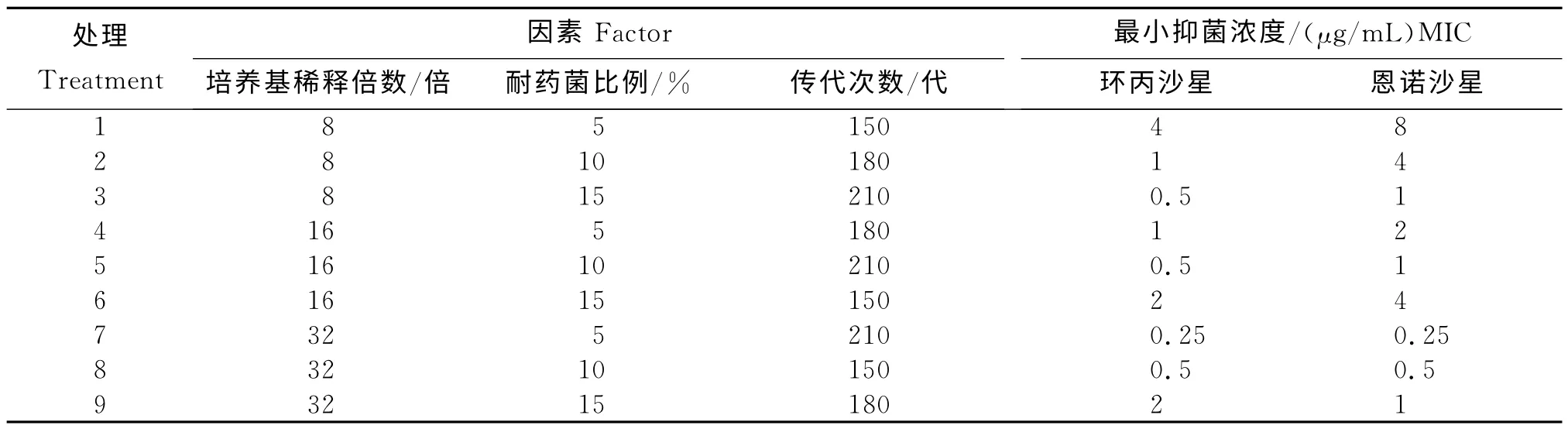

采用L9(33)正交试验设计,选择传代次数、耐药菌比例和营养因子等3个因素(表1),按不同传代耐药菌对药品的敏感性测定方法设置重复与传代,并测定其对环丙沙星和恩诺沙星的MIC 值,筛选出耐药菌敏感性恢复的最佳条件。

表1 多因子对耐药菌敏感性恢复的L9(33)正交试验设计Table 1 The L9(33)orthogonal design of multiple factors to drug-sensitivity restoration

2 结果与分析

2.1 药物的最小抑菌浓度

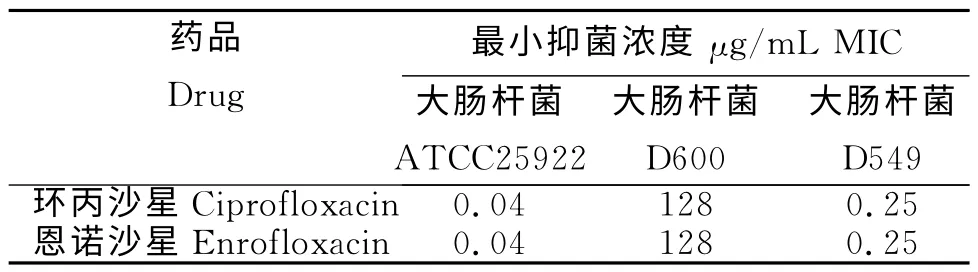

从表2看出,大肠杆菌ATCC25922 和大肠杆菌D549均为敏感菌株,大肠杆菌D600对环丙沙星和恩诺沙星均高度耐药。

表2 环丙沙星和恩诺沙星对试验菌株的MIC 值Table 2 The MIC value of tested strains to ciprofloxacin and enrofloxacin

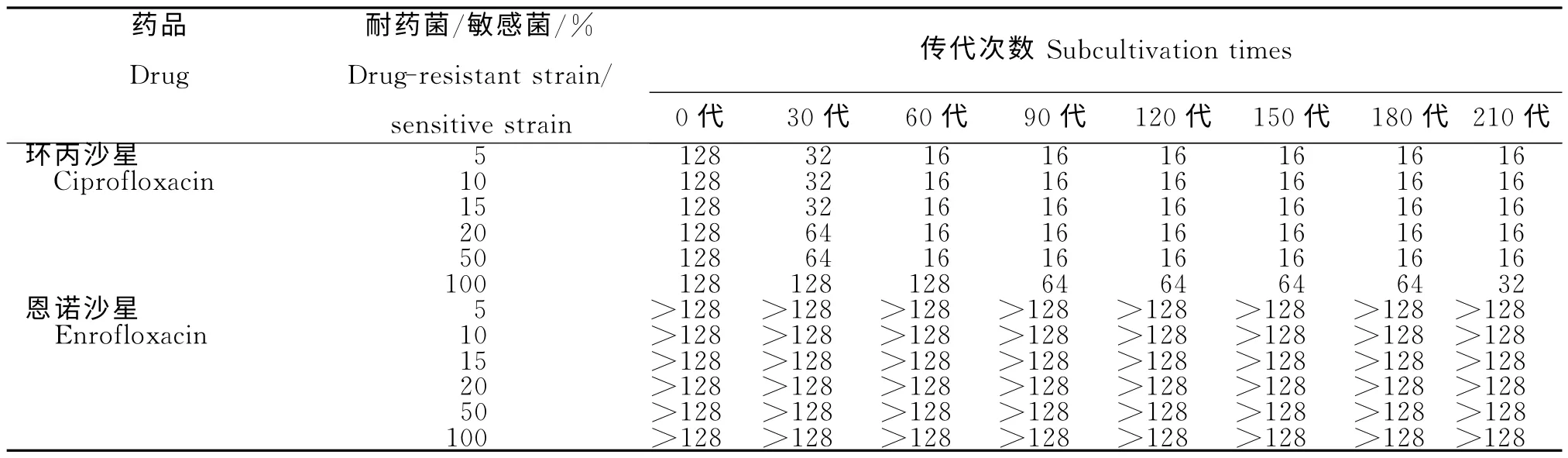

表3 不同传代次数耐药菌D600的MIC值Table 3 MIC values of D600with different subcultivation times

2.2 不同传代耐药菌D600的敏感性

从表3看出,经210代传代,环丙沙星对耐药大肠杆菌D600的MIC 值从0代的128μg/mL 下降至210代的32μg/mL,而对恩诺沙星的敏感性没有变化。经线性回归分析,耐药菌传代次数与环丙沙星MIC值间呈显著关系(P<0.05),与恩诺沙星MIC值间差异不显著。说明,耐药大肠杆菌D600对环丙沙星的敏感性可随传代而逐步恢复。

2.3 不同耐药菌比例下耐药菌D600的敏感性

从表4看出,耐药菌比例变化对细菌敏感性恢复的影响均较小,环丙沙星对细菌的MIC 值由0代的128μg/mL 下降至60~210代的16μg/mL,而对恩诺沙星的MIC值没有变化。说明,在没有营养匮乏胁迫因子作用下,野生型敏感菌不能形成优势菌群,对菌群敏感性恢复没有作用。

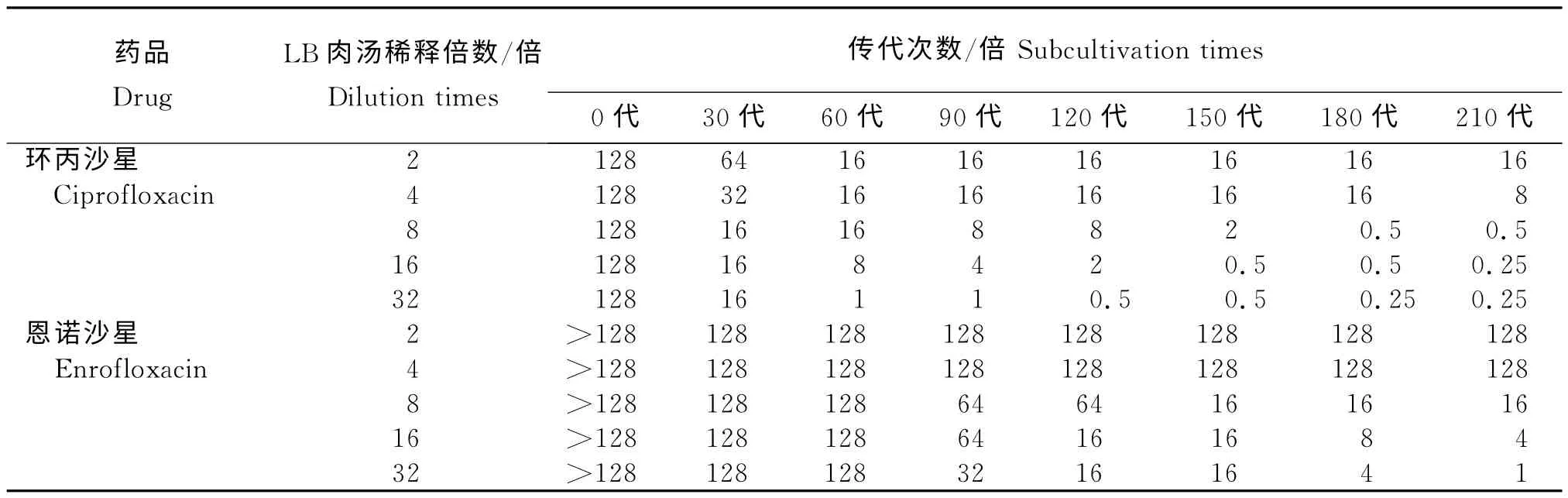

2.4 不同营养水平下耐药菌D600的敏感性

从表5看出,随着传代次数的增加和营养水平的下降,耐药菌对2 种药物的敏感性均逐渐恢复,对环丙沙星、恩诺沙星的 MIC 值由0 代的≥128μg/mL(高度耐药)分别恢复到210 代的0.25μg/mL和1.0μg/mL(敏感)。

2.5 多因子综合作用下耐药菌D600的敏感性

从表6看出,3个因素对耐药菌D600恢复环丙沙星、恩诺沙星的敏感性均有作用,培养基稀释倍数越大、耐药菌比例越小、传代次数越多则细菌对2种药物的MIC值越小,直至恢复到敏感。对降低环丙沙星MIC值的贡献率大小依次为培养基稀释倍数(R=0.916 3)、耐药菌比例(R=1.083 3)、传代次数(R=1.75);对降低恩诺沙星MIC 值的贡献率大小依次 为 耐 药 菌 比 例 (R=1.583 4)、传 代 次 数(R=3.417)、培养基稀释倍数(R=3.75)。说明,在具有营养匮乏胁迫因子作用下,野生型敏感菌易形成优势菌群,对菌群敏感性的恢复有较大作用。

表4 不同耐药菌比例下耐药菌D600的MIC值Table 4 MIC values of D600with various proportion of drug-resistant strains μg/mL

表5 不同营养水平下耐药菌D600的MIC值Table 5 MIC values of D600with various nutrition levels μg/mL

表6 多因子综合作用下耐药菌D600的MIC 值Table 6 MIC values of D600with the influences of multiple factors

3 结论与讨论

细菌耐药性伴随着抗菌药物的应用而出现[6]。不同类别抗菌药物耐药性的产生机制以及停用后敏感性恢复的快慢不同,同类抗菌药物耐药性的产生机制以及停用后敏感性恢复的快慢相似[7],与本研究结果不符,即氟喹诺酮类药物中环丙沙星的敏感性恢复速度快于恩诺沙星,且存在较大差异,可能是2种药物在耐药形成的分子机制上存在差异。高度耐药大肠杆菌D600在没有恩诺沙星的选择压力下其耐药水平相当稳定,其MIC值历经210代传代没有变化。与孟甄等的研究,即高水平耐药性的表型并非遗传稳定的,去除选择压力以后易于恢复的结论[8]不一致。

在无药物选择压力下,大肠杆菌D600 自然传代210代,对环丙沙星的敏感性可逐渐恢复;敏感菌与耐药菌不同比例混合对敏感性恢复作用不明显;营养匮乏的胁迫作用在细菌的敏感性恢复中发挥重要作用,敏感菌与耐药菌比例因子只有在营养匮乏胁迫条件下才能发挥作用,可能是营养匮乏有利于基因的筛选,促进野生型敏感菌形成优势菌群而降低药品的MIC值。

本研究仅用2种药物对细菌的敏感性恢复进行研究,建议今后对细菌的敏感性恢复进行系统研究,以评估各种因子,尤其是临床抗菌药物使用环境相关因子在细菌药物敏感性恢复中的作用,并制定抗菌药物重复用药的条件与标准,为防止耐药性的产生及降低细菌耐药性的危害提供依据[9];筛选出敏感性恢复较好的药物,结合本地细菌耐药性检测结果为人医临床以及兽医临床制定合理的轮换用药方案[10],即多使用敏感性易于恢复的药物,少使用或尽量不用敏感性难恢复的抗菌药物,以达到降低细菌耐药性的目的。

[1]覃红艳.抗菌药的合理应用[J].临床合理用药,2014,7(9):74-75.

[2]蒋月.Ⅰ型整合子与E.coli多重耐药性的相关性研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2006.

[3]马红霞,邓旭明,欧阳红生,等.细菌多重耐药分子机制的研究进展[J].国外医药抗生素分册,2002,23(3):102-107.

[4]Eurosurveillance editorial team.The European Union Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans,animals and food in 2011[J].EFSA Journal,2013,11:3196.

[5]盛祖嘉.微生物遗传学[M].3版.北京:科学出版社,2007.

[6]肖永红,沈 萍,魏泽庆,等.Mohnarin 2010年度全国细菌耐药监测[J].中华医院感染学杂志,2011(23):4896-4902.

[7]范 柏.喹诺酮类抗菌药的作用机制及细菌耐药性的研究进展[J].国外医药抗生素分册,2004,25(1):27-29.

[8]孟 甄,金建玲,刘玉庆,等.细菌耐药性的诱导与消除[J].中国药理学通报,2003,19(9):1047-1050.

[9]邱 电,王秀梅,张万江,等.防止耐药性产生的合理用药[J].上海畜牧兽医通讯,2007(4):50-51.

[10]臧金灿.细菌耐药性机制与临床合理用药[J].安徽农业科学,2007,35(5):1377-1379.