高职高专新教师入职培训模式的探索

孙世虹

(广西幼儿师范高等专科学校 广西南宁 530022)

随着国家对职业教育越来越重视,高职高专院校招收的学生越来越多。为了使生师比符合国家规定的要求,高职院校近些年也在不断地招收新教师。这些新教师的来源渠道有两种,一是师范院校毕业的师范类学生;二是综合性大学或理工类大学毕业的学生。这些新教师大部分都是从高等院校毕业后直接到高职院校任教,缺乏社会经验和工作经验,即“从校门到校门”,往往在入职初期,很难适应自己的工作。不适应表现在:缺乏专业知识,缺乏教育理论和实践经验,不能应对复杂的教学情境,高职高专学校开设的专业往往有很强的操作性和实践性,新教师一入职便要掌握有关实训实验室的要求和相关仪器设备的规范使用,这对新教师而言是一个挑战。

新教师自身的角色身份从一名学生转化为一名教师,其要面对比做学生时更为复杂的人际关系,如与学生的关系、与家长的关系、与同事的关系、与上级领导的关系等等。

以这上些不适应,如果得不到尽快解决,将会在很大程度上影响新教师的工作热情,新教师不能从工作中感受到一种成就感。据统计,在美国,有20%多的新教师在工作的前三年内放弃了教师职业。大多数教师离职的原因都是缺少教学支持和心理支持,觉得难以胜任教师职业[1]。因此,为了帮助新教师尽快适应工作,帮助他们完善自身的知识结构,赢在在职业新起点,新教师的入职培训工作就显得尤为重要。

1 新教师的入职培训存在的问题及原因分析

国家重视新教师的入职培训,有比较规范的培训制度,强调加强教师教育的重要性、提出相关提高教师教育质量的途径,对高职院校“双师型”教师的培养提出了要求。但是对于新教师入职培训的时长、内容、方法、评价方式都没有统一的规定或是相对固定的要求。因此,培训新教师的任务落在了新教师供职的学校,由各高校根据自己学校的实际情况制度培训方案、并组织开展相关培训。这样使得新教师的入职培训就不可避免的存在着随意性大、实效性差等问题。

1.1 存在问题

(1)培训时间随意性较大。有一周的、二周的、一个月的、甚至一年的不等。

(2)培训目的不明确。培训的最终目的就是为了培训,至于通过培训要求新入职教师切实掌握哪些理论或是何种技能,没有明确的要求或检测。此外,没有将学校发展目标与新教师的职业生涯设计相结合。

(3) 培训的形式单一,即以讲座式、报告式为主;重理论轻实践。

(4) 培训的内容不够科学,不是以新教师的实际需要出发进行设计、而是从学校工作层面的角度出发考量;没有考虑到高职院校对教师职业能力的特殊要求,认为“双师型”教师应是教师个人去努力去争取的一种个人行为,培训较少涉及高职院校“双师型”教师的内容。

(5) 培训师资不理想。如聘请的专家多专注于学界知名人士而忽视有实践经验能力的强者。

(6) 没有较有效的评价培训效果的方式,往往重培训的过程轻培训的效果。

1.2 原因分析

(1) 培训者组织新教师培训的精力不足、经验不足。由于国家对于新教师的培训没有统一的要求,新教师的组织培训任务落在了相关高校。大多数高校又把这一任务作为临时工作落在了教务处或科研处,由相关处室抽调同志来兼职负责。这些同志往往要兼顾自己的本职工作,这就容易造成负责新教师培训的同志精力不足、难以全力跟进培训的过程及效果;而我国很少有关于如何开展高职高专新教师的培训,培训者相关工作经验不足,从而导致培训达不到预期效果。

(2) 在思想上没有从受训者的角度出发。在组织培训前,极少调查过受训者的需求,因此,培训的内容往往是由组织者根据自己的经验或是领导的授意来组织安排,造成了培训的内容或课程的科学性、针对性不强。

(3) 在理念上没有认识到教师教育其实质就是一种职业教育,而职业教育应该具有实践性这一特点。一个教师,其所有经验的积累都是来源于他的实践,特别课堂教学实践。光有学习课本上的知识,不足以让一个老师去应对千变万化的课堂教学情境。新入职的教师,入职培训要尽可能多的增加对教师的感性经验或认识,这样,新教师才能更好的面对自己的工作。

2 高职高专新教师入职培训新模式的探索和思考

对于高职院校新教师而言,培训应以实践动手能力、岗位胜任能力为核心[2]。实践训练是高职院校新教师岗前校内培训不可缺失的培训方式,缺少了这种培训方式就无法体现职业院校的特色[3]。因此,高职高专院校对新教师的入职培训,重点要解决“训多久、训什么、怎么训”这三个问题。

2.1 对培训时长的研究

在英国,1999年正式提出新教师入职培训制度。受训人员必须完成3个学期(相当于一学年)的入职培训。中间允许间断,但最长不得超过5年。入职培训过程中,始终贯穿着对新教师的监督和支持,对新教师的表现进行评估。在日本,1989年颁布的《新任教师进修制度》规定,新教师获得任用后还要经过一年的研修期。美国的教育研究者认为入职教师培训是个为公立学校工作头三年的新教师设计的并对其进行支持、训练和评价的过程”。这个界定比较具体,明确入职培训的时间为三年。

借鉴以上国家的经验与做法,新教师的入职培训时间最短不能少于一年。这一年的时间,包括了新任教师从受聘到上岗及上岗到转正的时间。这是对新任教师在角色过渡、职业体验、教学责任和使命感培养过程中的重要环节,也是教师专业化不可少的条件和基础[4]。时间的积累是质的保证的前提。显然,一、两周甚至一个月的短期集中培训是很难达到以上目的的。

2.2 构建新的培训模式的探索

入职培训可以说是教师教育一体化过程的一个重要环节[5]。新任教师的入职培训并不是一个孤立的阶段,完成了入职培训并不一定意味着新任教师已成为一名合格的高校教师[6]。培训的设计在在设计培训方案时要基于新教师的典型工作任务的分析,探索以问题为中心、以实践为指向、以反思合作为基础的新教师培训模式,既注重帮助新教师尽快熟悉业务、掌握必要的教育教学技能和方法,又要为新教师今后的发展奠定良好的基础。

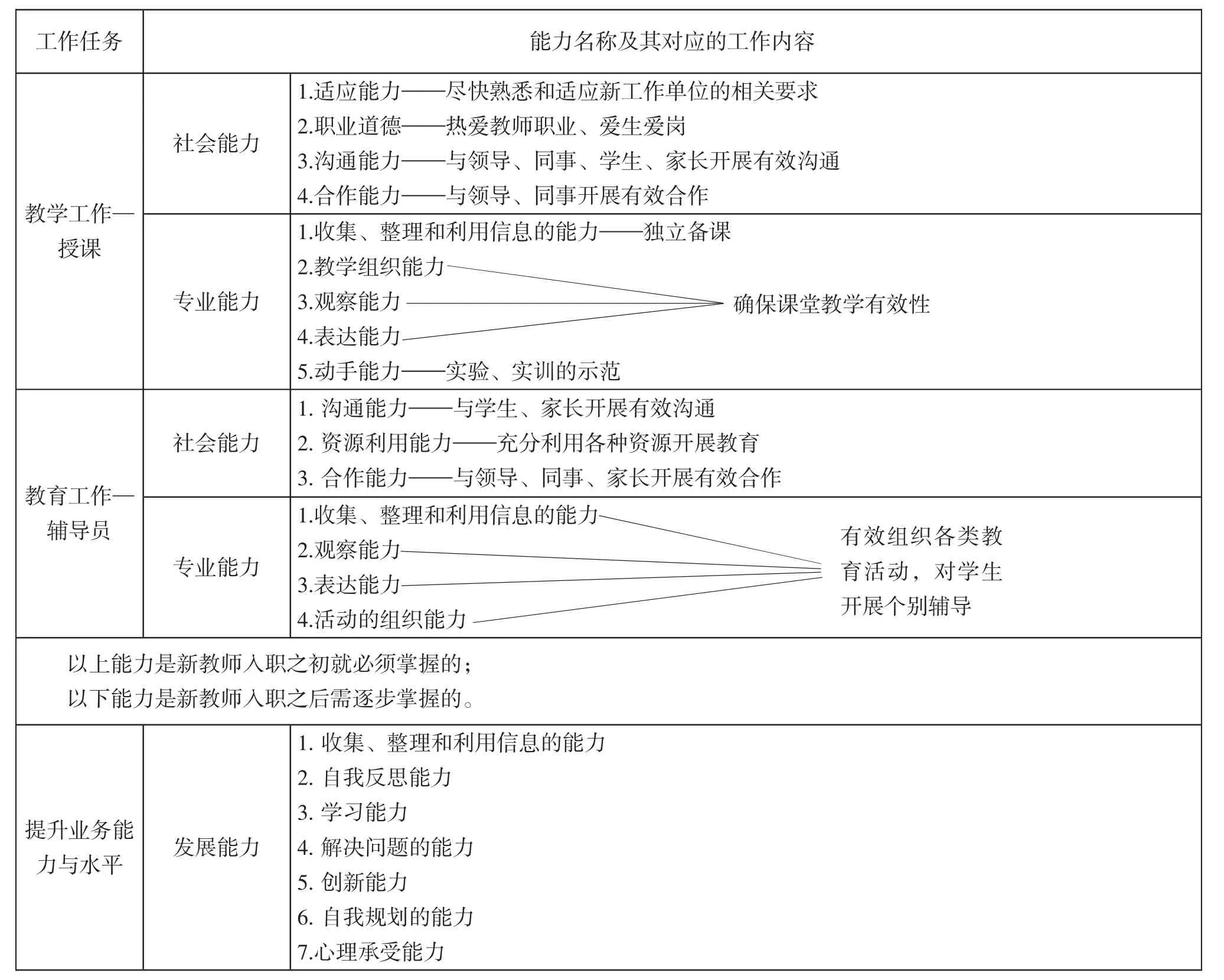

2.2.1 高职高专新入职教师职业能力分析

教学工作过程为职业教育课程改革的最根本特征,是学习领域分析的前提,是学习领域课程开发的具体化,在以工作过程为导向的课程建设中具有十分重要的作用[7]。新入职教师一般在学校内承担较为繁重的教育和教学任务,需具有一定的职业能力(见表1)。

表1 职业能力表

2.2.2 实施“实践指向、理实结合、私人定制”培训模式的路径

西北师范大学李瑾瑜教授说,新教师的入职培训不仅是“一个教学生涯的特定阶段”,而且应该是“一个学习的过程”和“一个关于教师专业发展的过程”[8]。因此,新教师入职培训模式的探索,必须尊重新教师成长的内在特性和学习规律,不应只考虑新教师某一个阶段的职业能力的需求,而应包括新教师入职前和入职后两个阶段。基于以上对新教师职业能力的分析,通过对新教师入职培训的主题和内容、形式进行筛选,构建新教师入职培训的模式。

(1)实践指向,构建不同的培训板块

帮助新教师的掌握必须的职业能力是入职培训要达成的目标。因此,在培训的内容上,分岗前适应性培训和岗后行动研究两个阶段,构建不同的培训板块,确定不同的培训主题。

对于岗前适应性培训,以“新教师的发展需求”为出发点,构建以“职业生涯规划”为导向的培训板块和以完善新教师知识结构为重点的个性化课程板块。在职业生涯规划板块里,设计有认识和了解新学校——学校的教育教学管理常规、校史、校园文化等内容;认识和了解新职业——教育政策法规;认识和了解新角色——新教师的职业生涯规划等主题;在个性化课程板块中,设计有认识和了解课堂——备课、上课的方法、技巧;完善自身的知识结构——补齐新教师的知识体系短板;完善自身的工作方法和技巧。

对于岗后行动研究,以“解决工作中出现的困惑”为出发点,构建“深入了解所教专业”为导向的培训板块和以提升青年教师科研能力为重点的个性化板块。在深入了解所教专业板块,设计有专业剖析和说课的培训与实践操作;在个性化课程板块中,设计有如何撰写学术论文和如何申报科研课题的培训与模拟实践。

这样的板块设计,考虑到了新教师从受聘到上岗和从上岗到转正这两个不同的阶段的职业能力需求和培训需要,使培训的更有针对性和指向性。

(2)理实结合,选择丰富的培训形式

山东省莱芜市教育局对当地中小学238名一线骨干教师进行调查显示,教师将“专家讲座、主导灌输型”的培训列为“不需要的培训方式”榜首[9]。虽说这是一项针对中小学的调查,但在各级各类培训中,“专家在台上卖力的讲,在台下认真听者无几”的现象比比皆是。这说明,无论是中小学教师还是高校教师,均不喜欢这样的培训方式。因此,在培训的形式选择上,变“专家讲座、报告式”为主的培训形式为“理中有实,实中有理”的以实践为指向的形式,目的是帮助新入职的高职高专教师掌握应具备的知识结构和教育教学技能。培训的形式有教学沙龙、教学名师公开课、教育技术专题讲座、网络直播课堂等。鉴于目前90后新教师大多承担着较大的教学工作量、他们能较熟练的使用各种网络社交平台的特点,利用QQ群、微信公众平台等网络技术,组织新教师以共同学习的形式开展学习与培训。培训形式重在提高培训的实践性和实效性。

(3)私人定制,满足不同的学习需求

根据新教师的学习需求,切实制定好菜单式的培训计划供新教师选择。每位新教师可根据自己的学习需要进行自主选择,但每学期参加的学习培训不得少于4次(平均每月一次)。这样的做法确保了新教师的入职培训具有更强的常态化、参与性的特点。培训不再是被迫参加的一件事,而是新教师根据自己的需求自愿参加。

完善评价方式。在培训评价的方式上,既注重过程性评价与终结性评价相结合,又尊重受训教师的个人意愿,从而达到以评促学的目的。在过程性评价方面,以新教师参与学习培训的考勤、发言的数量和质量、完成特定学习任务的情况作为评价依据;在终结性评价方面,组织开展教案设计评比、教学案例评比、说课比赛、微课比赛、职业生涯规划设计比赛等各种比赛的形式,新教师根据自己的岗位能力及学习收获自愿选择参加,以赛促学,在实践中检验新教师入职培训的学习成果。“私人定制”的实施,最大限度的兼顾了新教师工作与学习的双重任务,既满足了新教师学习的诉求,又充分展现了新教师的学习成果,使培训更加人性化。

随着高职高专院校的不断发展,高职高专应高度重视对新入职教师的培训,不断创新培训模式,提高培训质量,为新教师的发展提供动力,促进学校办学质量的提高。