开展“UNESCO外交”的日本经验与中国作为

任羽中,李尧星,李 勰

(北京大学a.党委政策研究室,b.国际关系学院,c.社会学系,北京100871)

开展“UNESCO外交”的日本经验与中国作为

任羽中a,李尧星b,李 勰c

(北京大学a.党委政策研究室,b.国际关系学院,c.社会学系,北京100871)

加入联合国教科文组织,是“二战”后日本“回归国际社会”的开始。日本高度重视“UNESCO外交”,在迄今为止的64年时间里,与教科文组织保持了紧密互动。中国是联合国教科文组织的创始国与重要成员,作为“负责任大国”,中国正更加积极主动地参与国际事务、参与国际社会的组织化进程,中国也越来越重视联合国教科文组织。对比日本,中国其实拥有更多的优势,教科文组织也将是中国可以大有作为的重要的多边外交平台。

“UNESCO外交”;多边外交;日本经验;中国作为

“UNESCO外交”是对一国与联合国教科文组织之间及以教科文组织为平台开展的外交活动的统称。继2011年南苏丹和巴勒斯坦获准加入,教科文组织已经拥有195个会员国和9个准成员,是联合国系统在国际教育、科学和文化领域成员国最多的专门机构。

“UNESCO外交”对各国外交都具有重要意义。安理会五大常任理事国中,英法早于二战期间就有各自的筹划。英国率先倡议建立“国际教育组织”并付诸实践,召集同盟国教育部长会议;法国一直热心于主导创建一个文化组织,宣传自身文化,巴黎成为教科文组织总部所在地及第一届大会举办地;美国起初并不积极,但考虑到战后国际秩序的管理,以及“确保能对教科文组织的设置做出改变或者实现美国的目标”[1]6,也迅速参与进来,逐步取得主导权并在很长一段时间内发挥着实质性影响。英、法、美三国都提出了自身的宪章草案,美国还要求至少任命一位美国公民为副总干事,负责管理、人事、财政[2]259。俄罗斯前身苏联在第三世界国家大量加入后,曾取代美国主导过教科文组织。

与中国同为东亚国家的日本,同教科文组织也有长时间的交往。在教科文组织历史上,日本一直是主要经费缴纳国之一,2013年仍以10.834%占据第二;日本人松浦晃一郎曾连续担任教科文组织世界遗产委员会主席和教科文组织总干事;在利用教科文组织开展对不发达国家和地区的援助上,日本有几十年的经验,还建立了组织结构相对完善的信托基金系统。中日两国之间文化传统相近,发展进程相似,日本的不少经验值得中国学习和借鉴。

一 日本的“UNESCO外交”:源起与演进

日本加入教科文组织,比加入联合国要早5年,甚至比与同盟国签订《旧金山和约》还要早两个月,是真正的日本重返国际社会的开始。个中原因应该追溯到当时特殊的国情和时代背景:一方面,教科文组织成立及其倡导的“于人之思想筑起保卫和平之屏障”的全新理念,在正处于战后精神虚脱状态的日本社会引起了强烈共鸣,并引发民间轰轰烈烈的教科文组织运动;另一方面,民间运动的迅猛发展,让日本政府看到了结束战后孤立的希望,外务省和文部省等纷纷加入,支持和引导民间教科文组织运动,进而争取到了教科文组织总部和美国等盟国的同情和认可。1951年7月,日本获准加盟,成为第60个会员国。教科文组织对日本的接收,在很大程度上推动了国际社会对日本的承认,为日本尽早参与国际行动创造了可能。日本也对教科文组织格外重视,对推动教科文组织的全球事业格外热心。

加盟后,日本旋即设立机构、建章立制,与教科文组织在教育、科学、文化等领域展开了互动。比如,教育领域,东京成立了联合国大学,举办“国际教育年”纪念庆典及“国际教育年”研讨会,加入《世界版权公约》,成立教科文组织出版中心;科学领域,推动通过海洋学研究议案,成为教科文组织海洋学事业的基础,还主持了“黑潮共同调查”;文化领域,举办日本文化研究国际圆桌会议,尤其特别关注世界遗产保护,每年为此支付300万美元的外务省特别预算。日本同时频频发出“亚洲声音”,先后召集了亚洲地区UNESCO国内委员会代表会议、亚洲教育部长大会和亚洲作家大会等等。

20世纪80年代中期后,利用美国、英国和新加坡退出教科文组织的机遇,日本寻求掌握更多主动权,对教科文组织的预算贡献比例逐步增加,最高时达到25%,即1982年美国退出前的水平。1999年,松浦晃一郎当选总干事,立即着手改革,对教科文组织的人员构成和运营方式进行调整,采取非集中化措施,大力争取美国重返。

2009年11月,松浦晃一郎卸任总干事一职。日本继续在教科文组织担任执行局副主席,继续推进与教科文组织的合作尤其是遗产保护,民间联盟仍然活跃于“世界寺子屋运动”①等。但是,日本的“UNESCO外交”无论在国际还是在国内的影响都已经有所下降,双方关系进入新的调整期。

应该说,与在其他多边国际组织的情况不同,日本在教科文组织有相对独立的作为,在不同的时间段还有不同的行为方式,总体上取得了一些成效。日本的行为特点主要有三个方面:其一,行为选择从根本上决定于综合国力的变迁;其二,政策制定基于外交战略的全局部署,服务和决定于整体外交;其三,民间力量不仅是日本参与教科文组织的源起,也在推进双方合作中发挥了重大作用,更在危机时刻竭力阻止日本与教科文组织关系的倒退和破裂。

二 中国与联合国教科文组织的互动历史

2014年3月27日,中国国家主席习近平到访巴黎教科文组织总部,这是中国国家元首的首次到访,也是双方合作新的里程碑。

事实上,中国与教科文组织的关系可追溯到教科文组织诞生之前,有着良好的基础。1942年盟国教育部长会议被视为教科文组织产生的起点,中国曾作为观察员与会[3]5。1945年,胡适作为国民政府首席代表,出席在伦敦召开的教科文组织筹备会议并参与制定《组织法》[4]94。次年底,赵元任出席了教科文组织成立大会并当选为七位副主席之一,陈源出任首席执行局委员[5]120。中国是第一批参加教科文组织的国家,也是首批签字的14个国家之一,是教科文组织的创始成员国。

1971年10月29日,新中国重返联合国仅四天之后,教科文组织宣布承认新中国,在联合国专门机构中最早恢复新中国的合法席位。1979年2月,邓小平亲自批准成立中国联合国教科文组织全国委员会,全面参与教科文组织各项活动。

近年来,中国与教科文组织的关系又有进一步发展。2012年,中国启动了“中国—教科文组织援非信托基金”,丰富对外援助形式;2013年,中国教育部副部长郝平当选教科文组织第37届大会主席,成为该组织历史上第一位中国主席;2014年,中国向教科文组织缴纳的会费已升至5.148%,成为第六大缴纳国②。双方在三年时间内合作举办了多次国际性大会,包括国际职业技术教育大会、“文化:可持续发展的关键”国际大会、国际学习型城市大会、国际工程技术大会和世界语言大会等。教科文组织还在中国设立了教育、科学和文化等各领域齐全的研究机构。中国的角色,正从旁观者和观察者向深度参与者转变。正如总干事博科娃接受采访时所说:“我不认为中国仍是一个跟随者,或许过去曾经是,但显然今非昔比。”[6]

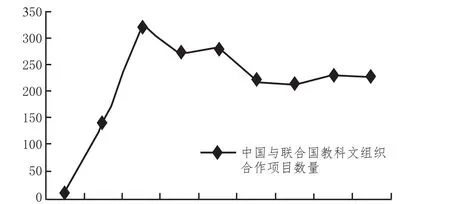

但另一方面,作为一个后起的、发展中的大国,相比其他国家尤其是西方大国,中国与教科文组织等国际机构的交往经验有限,能力与水平都有待提升。新中国成立后的20多年时间,曾长期游离于国际组织体系之外。尽管20世纪70年代初中国恢复了在联合国及教科文组织等国际组织的合法席位,但是,从1971年至1978年上半年,双方的合作项目为零[7]。“从1971年10月恢复席位到1978年上半年,我国基本未参加教科文组织的国际和地区专业会议,也未在华举办任何合作活动,只出席了少数重要的政治性会议,当时我们更多地把教科文组织看成是一个开展政治斗争的场所,把反对两霸作为对教科文组织的首要任务”[8]。20世纪70年代末80年代初,中国的参与力度才明显加大,80年代末,双方每年合作的项目超过300个[7](如图1所示)。

图1.1978-1995年中国与联合国教科文组织合作项目的数量变迁[9]

中国与教科文组织间真正的合作具有起步晚、进展快的特点,中国虽然是创始会员国,但很长时间在隔绝和观望中消耗;虽然参与的领域和活动已较为全面,但既有经验不够和深度不足的问题仍然存在;虽然影响力与声望在不断提升,但作为一个大国的全面担当和独立作为能力还有待加强。

三 日本经验对中国推进“UNESCO外交”的若干启示

教科文组织与安理会基于传统安全保障规则解决纷争的理念不同,寻求通过发展教育、科学及文化事业来促进各国合作与和平共处,是特殊的、重要的多边外交平台。当前,中国有必要提升对其的关注度,争取有所作为。

1.以国家外交战略为先导

中国的“UNESCO外交”应服务于中国外交大战略。日本与教科文组织的关系,一直以来决定于其整体外交选择。20世纪50年代中期开始,日本积极推动自身在教科文组织等联合国机构的全球活动,配合“以联合国为中心”和“多边自主外交”的整体部署;同时,反复强调在教科文组织中的亚洲角色,积极召集亚洲会议,联络教科文组织与亚洲国家的互动,援助亚洲发展中国家,以强化“亚洲国家一员”的战略立场。进入80年代,为配合“政治大国”战略,日本顶住西方世界在教科文组织被孤立的不利局面,利用自身财政优势,首先尝试在教科文组织扮演出“大国角色”。

时下,中国比以往更加注重在多边舞台上发挥负责任大国作用。教科文组织成员国众多,代表性强,其所关注的议题与各国关系密切,因此不仅是一个“大多边”,还是一个“多双边”的平台。要以中国的整体外交战略为先导,坚持“多边”与“双边”并举,教育、科学和文化并重,继续推进文明的交流互鉴,寻求更为全面的大国影响。

2.明确定位国家角色

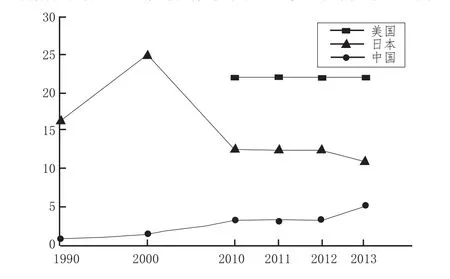

日本曾经创造经济发展的世界奇迹,国力的增长为其“UNESCO外交”提供了充足的物质保障。1960年,日本对教科文组织的经费贡献超过2%,到1980年翻了2番,为8.56%。日本还为教科文组织海洋学、人类生物学、国际水文学和东南亚基础科学研究提供大量信托基金支持,负责筹办各类型研讨会。20世纪80年代中期,教科文组织陷入严重财政困难,日本对教科文组织的经费支持一路提高,1990年比1980年再提高近一倍,达16.07%,2000年更是达到25%(如图2所示)。此外,日本高度信息化、技术密集化和能源节约化的发展模式,也为其在教科文组织推进教育、科技议题提供了技术支撑和经验支持。

图2.美、日、中三国1990年后对联合国教科文组织常规预算贡献的变迁

当前,中国需要对自身在教科文组织的角色有明确定位,包括身份定位、能力定位和需求定位。中国是发展中的世界大国,一方面要发挥负责任大国作用,以更加积极的姿态参与国际事务,共同应对全球性挑战;另一方面,要坚持发展中国家的身份,在教科文组织推动建构更多惠及发展中国家的规则和制度,并通过教科文组织的国际平台增加对发展中国家的援助,既支持教科文组织的主导角色,也增进与受援国的双边关系。

能力定位包括国家实力和国家优势。中国经济总量世界第二,可以而且应该为教科文组织提供更多的支持,比如提供经费援助、协助筹办国际会议、组织教科文组织国际行动等,但中国尚不能扮演绝对主导,要平衡有所作为与量力而行。中国的优势不仅在于经济的发展,还包括优秀的传统文化,在教育、科学、文化领域的特色发展经验,在安理会的常任理事国地位,在发展中国家拥有的广泛支持等,这些都能为中国的教科文组织外交提供助力。

中国的发展引起了各国高度关注。各国在呼吁和期待中国更多国际参与的同时,也存在着对中国所谓“搭便车”发展的抱怨和对中国强大可能带来威胁的警惕。观望中的世界需要迅速发展的中国对和平崛起作出更清晰的姿态和承诺。中国推进在教科文组织的外交活动,要更多倾听来自更广泛国际社会的声音,也要让中国声音在更广泛国际社会得到传递,改善在西方全球话语权垄断下相对弱势的中国话语权现状,提升国家软实力。同时,坚决捍卫中国国家利益。2013年,中国就在教科文组织阻止了日本以奄美琉球为名将钓鱼岛申请世界遗产和将神风特工队遗书申请世界记忆名录,并成功将南京大屠杀有关文档列为世界记忆名录。

3.丰富与教科文组织的合作渠道

与教科文组织的合作,政府是主要行为主体。同时,民间力量能够扮演重要角色。民间外交与政府外交相比,形式可以更加丰富,操作可以更加灵活,影响也将更加全面,是官方外交的有力补充。

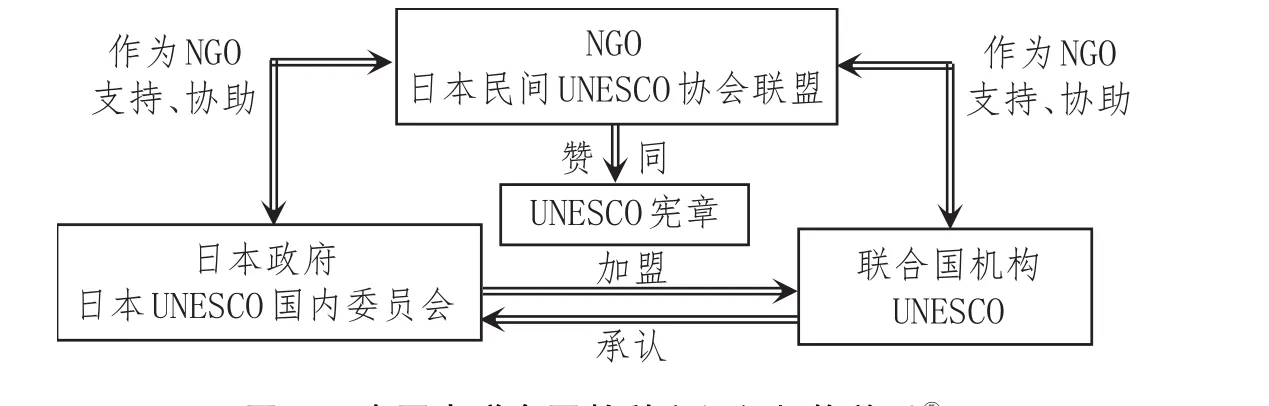

日本在这方面有丰富的经验,在全球民间UNESCO运动中影响广泛。日本民间UNESCO组织结构完善。全球最早的UNESCO民间组织是仙台UNESCO合作会和京都UNESCO合作会,其后各地合作会组建了全国民间UNESCO合作会联盟,并在日本加入教科文组织之后改组为全国民间UNESCO协会联盟,至今仍是民间教科文组织活动的主导。日本民间UNESCO运行机制成熟。一方面,它作为民间团体,与文部科学省下属日本教科文组织国内委员会以及外务省一道,实施官民一体的与联合国教科文组织的合作,另一方面,联盟并不属于国内委员会的一部分,财政独立,民间人士负责主持(如图3所示)。当然,在日本教科文组织全国委员会的60名委员中,民间团体常年保有12个名额,有民间组织联络或活动经验的人士持有多数比例④,保有着很大发言权。日本民间UNESCO组织对外交流密切,不时向欧洲、韩国、美国及教科文组织总部派出活动调查团、会议观察团,还与教科文组织在巴黎共同举办“日本文化祭”,发布《世界和平倡议》等。1979年10月,世界民间UNESCO协会联盟(WFUCA)成立筹备大会在东京召开,日本人数纳清其后出任第一任会长。1984年7月,第一届民间UNESCO运动世界大会在日本开幕。

图3.日本国内联合国教科文组织机构关系⑤

中国与日本在1984年底就缔结了民间UNESCO交流计划。但应该承认,中国的民间UNESCO组织发展相对滞后,活动十分有限,影响力尚待提升,角色有待强化。教科文组织总部正在尝试同中国民间展开日益丰富的合作⑥,政府也有必要提供更多的支持,进一步充实政府和民间在教科文组织外交中的双渠道运作。

4.注重在教科文组织搞好团结

教科文组织在冷战期间曾沦为美国、苏联的外交工具,用于两大阵营的斗争。战后初期,作为绝对主导,美国要求教科文组织开展一项教育运动,以便世界人民能“获得对联合国朝鲜行动意义的普遍理解、为建立一个能抵御侵略的联合国系统培育支持”,并迫使教科文组织通过决议,支持在朝鲜的军事行动;麦卡锡运动期间,美国还以拒绝接受政府忠诚审查为由,要求教科文组织解雇七名美国职员[10]。由于对西方通过教科文组织向国内传入自由之风的可能保持高度警惕[11]62,苏联一度拒绝与教科文组织合作。对此,日本学者曾感慨,尽管教科文组织的理念十分美好,但在成立之后的20多年里,它就是西方大国尤其是美国对外政策的一只翅膀[12]。后来,相反地,利用第三世界加入形成的“自动的绝对多数”,苏联在“新世界信息秩序”和“集体人权”问题上与西方尖锐对立,使得教科文组织被称为“第三世界批评美国和以色列的讲坛”,最终导致美、英退出(会员国数量变迁,参见表1)。中国重返伊始的70年代,将教科文组织视为“反对两霸、侧重揭露苏修”的政治斗争阵地,也有过相应教训。

表1.联合国教科文组织成员国数量变迁(仅统计正式会员国数量)⑦

20世纪80年代,美、英等国的退出,使日本在教科文组织的重要性明显上升,但日本事实上发挥的作用与其在组织中的地位并不相称,日本也未能进一步掌握主动权和扩展影响力。其中很重要的一个原因,就是成员国之间对立严重、分歧巨大,政治斗争多过沟通交流,合作无法实现。教科文组织自身也四分五裂,效率低下,深陷财政危机,事务性工作难以推进。松浦晃一郎上台后推动的改革,还曾一度引起教科文组织总部职员罢工和绝食抗议,形象大打折扣。

2011年,教科文组织正式批准巴勒斯坦加入,引起了美国和以色列的强烈反对。美国宣布中止缴纳会费,教科文组织针锋相对,宣布取消美国的投票权。截止2014年9月,美国已经连续三年以上拖欠会费,总额高达3.1亿美元。可以说,搞好团结将是未来教科文组织能否继续引领其全球事业和发挥全球影响力的前提。中国应支持教科文组织的改革和多元化发展,尽可能地协调不同社会制度、发展阶段和国家利益的各方诉求,缓解财政困难,更加有成效地推进事务性工作,坚决避免再次成为霸权国的外交工具。

5.加快国际组织外交人才的培养

人才培养已是一个紧迫议题。在国际组织任职人员数量和职位是一国国际影响力的重要体现,当前中国籍职员在国际组织中的任职数量与比例仍远低于西方发达国家,且存在职位偏低、代表性不足、话语权缺乏的问题。

在教科文组织,西方发达国家不仅职员比例占优,而且长期盘踞主要领导职务。教科文组织首任总干事赫胥黎来自英国,首任大会主席来自法国。教科文组织迄今为止的10位总干事中,除了来自墨西哥的博德、来自塞内加尔的姆博和来自保加利亚的博科娃3人之外,其余全部来自发达国家。其中,美国人有2位;法国人马厄还曾担任总干事长达13年;日本也表现突出,松浦晃一郎担任过两届九年的总干事,萩原徹担任过一届两年的大会主席,松井明、长敬太郎、菅沼洁、加川隆明和黑田瑞夫5人担任过执行局副主席,宫川涉、太田正己等10人担任过执行局委员,实施执行国委员制后,日本又10次当选执行局委员国,此外,昭和天皇幼弟三笠宫崇仁亲王曾出任教科文组织保护埃及努比亚遗址国际名誉委员会委员,细川护熙前首相祖父细川护立侯爵为保护努比亚遗址国际行动委员会委员。在发展中国家中,印度也有2人担任过大会主席,有3人担任过执行局主席;巴西有2人担任过大会主席,2人担任过执行局主席。

新中国成立后,在教科文组织任职的中国人最早是苏纪兰,两次当选教科文组织政府间海洋学委员会主席。2000年后,章新胜、唐虔和郝平分别获任执行局主席、教育助理总干事和大会主席。但是,中国在主要职位任职指标上仍远远落后于其他大国,国际组织外交人才不足已成为阻碍我国占据国际言论制高点不可忽视的因素。有必要从培养、选送、任用等多个环节入手,加快制定规划、完善政策,为更多人才进入国际组织发挥积极作用创造条件、提供支撑,增强中国在国际组织中的话语权和影响力。

注释:

①“寺子屋”最早指日本江户时代寺院所设的私塾,后来指为满足不断提高的庶民教育的要求而出现的实施初等教育的民间教育机构。到明治维新前,日本全国约有1.5万个“寺子屋”,大大提高了日本人的就学率和识字率。为此,联合国教科文组织将消灭文盲运动,命名为“世界寺子屋运动”(World Terakoya Movement)。

②联合国教科文组织官方报告《总干事关于截至2014年8月31日会员国会费和付款计划状况的报告》(195EX/20),2014年9月18日。http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/unesdoc-database/.最后检索时间:2014年12月1日。

③数字来源于联合国教科文组织官方报告数据汇总。参见http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/ unesdoc-database/.最后检索时间:2014年12月1日。图中经费比例指该国出资经费在当年全部会员国政府出资总额中的所占份额。

④参见:〔日〕三角哲生:「国内委員会設立準備のころ」,日本ユネスコ協会連盟編:「連盟ニュース」(1951年8月6日),第1-3頁。

⑤图表引自:日本ユネスコ協会連盟,http://www.unesco.or.jp/unesco/.最后检索时间:2014年12月1日。

⑥新华网:访联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃,2014年3月25日。http://news.ifeng.com/gundong/detail_2014_ 03/25/35109226_0.shtml.最后检索时间:2014年12月1日。

⑦数字部分引自《中国与联合国教科文组织——纪念联合国教科文组织成立40周年》(北京:中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会,1986年12月版)第199页,其余来自联合国教科文组织官方报告汇总,参见http://www.unesco.org/new/ en/unesco/resources/publications/unesdoc-database/.最后检索时间:2014年12月1日。

[1]James P.Sewell.UNESCO an d World Politics:Engaging in International Relations[M].Princeton:Princeton University Press,1975,p.6.

[2]刘铁娃.霸权地位与制度开放性——美国的国际组织影响力探析(1945-2010)[M].北京:北京大学出版社,2013.

[3]〔塞内加尔〕马赫塔尔·姆博.联合国教科文组织四十年[M].郭春林等译.北京:中国对外翻译出版公司,1985.

[4]中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会.中国与联合国教科文组织——纪念联合国教科文组织成立40周年[R].1986.

[5]兰军.民国时期中国教育在国际教育论坛上的展现——基于对国际教育组织及会议的考察[D].武汉:华中师范大学,2007.

[6]芦垚,姚忆博.中国的角色今非昔比——专访联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃[J].瞭望东方周刊,2013,(43).

[7]芦垚,山旭.中国与UNESCO:角色变迁40年[J].瞭望东方周刊,2013,(43).

[8]中国联合国教科文组织全国委员会秘书处.中国与联合国教科文组织合作的回顾与展望:纪念党的十一届三中全会召开暨中国教科文组织全国委员会成立20周年[R].1999.

[9]吴文成.联盟实践与身份承认:以新中国参与联合国教科文组织为例[J].外交评论,2012,(1).

[10]闫晋.朝鲜战争期间美国对联合国教科文组织态度的变化探析[J].黑龙江史志,2014,(3).

[11]日本ユネスコ協会連盟.ユネスコで世界を読む——21世紀にひきつぐ国連の良心[M].東京:古今書院,1996.

[12]〔日〕小南祐一郎.“言論の自由”という名の暴力ユネスコのマスメディア宣言をめぐって[J].時事英語学研究,1987, (26).

China’s Efforts and Experience from Japan in Carrying out UNESCO Diplomacy

REN Yu-zhonga,LI Yao-xingb,LI Xiec

(a.Policy Resarch Office,b.School of International Studies, c.Department of Sociology,Peking University,Beijing 100871,China)

Joining UNESCO is the beginning of Japan’return to the international society.Japan attached great importance to and actively promoted its UNESCO diplomacy.For the past 64 years,Japan has kept a close and good interaction with UNESCO.As one of the founders of UNESCO and an important member,China is now seeking to take a more active part in international affairs and organizational process of international society,and playing its role as a responsible great power.Thus,Japan’experience of UNESCO Diplomacy can be a good reference for China.While comparing to Japan,China owns more advantages,and UNESCO could be an important multilateral international stage for China to exert her influence.

UNESCO diplomacy;multilateral diplomacy;Japanese experience;China’efforts

D813.7

A

1000-5315(2015)06-0024-07

[责任编辑:苏雪梅]

2015-06-16

本文系教育部“中美人文交流研究基地”特别委托课题“中美两国在国际组织中的行为模式比较研究——以联合国教科文组织为案例”的阶段性成果。

任羽中(1980—),男,四川资阳人,北京大学党委政策研究室副研究员,主要从事比较政治学研究;

李尧星(1991—),男,福建泉州人,北京大学国际关系学院博士生,主要从事亚太地区研究;

李勰(1987—),男,福建泉州人,北京大学社会学系博士生,主要从事社会学、政治学研究。