企业环保投资与经济绩效关系研究

潘飞+王亮

【摘要】随着我国可持续发展战略不断推进,各企业环保投资力度也不断加大,由此对企业经济绩效的影响日益显著。本文以沪深上市公司中2013年度企业社会责任报告中披露了企业环保投资的上市公司为研究样本,实证分析了企业环保投资力度与其经济绩效之间的关系。研究发现:在短期(一年内),企业环保投资与经济绩效之间无显著相关关系;在长期(二年内),企业环保投资与经济绩效之间存在显著的正相关关系;表明企业环保投资对其经济绩效有一定的促进作用,但两者之间的关系存在一定的时间滞后性。

【关键词】波特假说 环保投资 经济绩效 环境绩效

一、引言

近三十年来,环境问题的出现和全球生态环境的变化严重威胁着人类的生存和发展,引起了人们的普遍关注。现阶段我国80% 以上的环境污染产生于企业的生产经营活动(沈红波、谢越,2012),企业已成为资源、能源的主要消耗者与环境问题的主要制造者。根据1989年《环境保护法》第四章第二十八条(2014年修正)确立的“谁开发谁保护,谁污染谁治理”的环保原则以及“经济合作与发展组织” (OECD)于1970年代提出的“污染者付费”原则,企业理应在关注自身经济效益和利润最大化目标的同时,承担起相应的社会责任与环境责任,发挥环境治理与环保投资的最大主体作用,从而实现企业价值最大化与生态价值最大化。

由于环境问题的外部性导致其无法完全依靠市场机制进行调节,因此必须由政府进行干预。1989年,皮尔斯(Pearce)在《绿色经济的蓝图》(李巍,1996)中首次阐明了将环境因素融入政府政策和企业经营之中的重要性。2014年4月,第十二届全国人大代表会议表决通过《环保法修订案》并将于2015年1月1日开始实施,这部中国环境领域基本法完成25年来首次修订,新增“按日计罚”、行政拘留等处罚措施。这标志着我国环境法规进一步趋严,与此相对应,各企业将不得不加大环保投资的力度,以使污染排放及企业产品符合相关环境法律的要求。

由于我国企业的环境保护意识普遍较弱,企业过去长期以牺牲环境为代价换取业绩增长,造成许多企业经营理念上的偏差,认为环境保护与业绩增长是鱼与熊掌不可兼得,从而出现企业对环保投资消极被动的现象。对于为满足法律要求而进行的强制性环保投入,企业往往将其视为必需的,而至于超出环保法规要求的自愿性环保投入,往往未对其相关的环境成本和效益进行全面考虑而直接放弃,采取避而远之的态度。因此我国的环保投资总量与发达国家相比远远不足,而促进企业环保投资需要从改变企业经营理念开始,深入研究企业环保投资与经济绩效之间的关系,论证企业环保投资与经济绩效之间的相互作用。本文对此进行研究。

二、文献综述

(一) 国外文献

关于企业环保投资与经济绩效之间的关系,可归纳为正反对立的两大阵营的争论。早期的传统理论认为“环境管制是企业费用增加的主要因素,对提高生产率和竞争力将产生消极影响”(Wally和Whitehead,1994),并在此基础上由Walter和Ugelow提出“污染天堂假说”:污染密集产业的企业倾向于建立在环境标准相对较低的国家或地区。也即企业环保投资与经济绩效之间存在负向相关关系。持此观点的实证研究结果并不统一,有实证结果支持该观点的,如Jaggi和Freedman(1992)通过对果酱和造纸工业企业研究发现环保绩效与经营业绩之间存在弱负相关关系。Gray和Shadbegian(1995)对美国三个产业(纸桨与造纸、石油提炼和炼钢业)的研究发现,企业污染治理投入与生产率之间存在着负相关关系,提高环境绩效并未给企业带来足以弥补污染治理成本的收益。也有研究结果并不支持该观点的,如Jaffe et al.(1995)对制造企业的环境管制以及由此带来的环保投入增加进行研究,发现其与企业的竞争力之间并不存在显著关系。

支持企业环保投资与经济绩效之间存在正相关关系的主要是受Porter(1991)所提出的“波特假说”影响。波特假说是指“适当的环境管制将刺激技术革新,从而减少费用,提高产品质量,这样有可能使国内企业在国际市场上获得竞争优势,同时有可能提高产业生产率”,也即环保投资与企业经济绩效之间存在正相关关系。波特提出该假说的两大理由是:首先,对于那些污染治理投入成本更大的企业,更有动机去研究新的技术和产品以此来降低企业的整体环保成本;其次是企业可以向其他公司出售其研发出的新技术或产品以此获取“先发优势”(Esty和Porter,1998)。对该假说的检验结果同样并不统一,有许多研究结论支持该假说的,如Hart和Ahuja(1996)对美国127家企业的研究发现,污染削减与企业利润之间存在正相关性,且这种关系在污染度高的企业特别显著。Klassen和Mclaughlin(1996)利用NEXIS新闻专线服务数据库1989及1990年的数据,采用事项研究发现,企业获得环境奖项与正向股票异常回报、环境危机与负向股票异常回报之间存在关联关系。John和Sons(2002)利用欧洲四国的造纸业发现,企业的环保绩效与权益收益率之间存在显著的正相关关系。然而也有研究结论并不支持该假说,如Toyozumi(2007)使用日本公司的合并数据并没有发现企业环保投入对于诸如ROS、ROA之类的经营业绩有显著的影响。

(二)国内文献

国内相关文献主要集中于对企业环境绩效与经济绩效之间关系的研究,尚未发现有研究企业环保投资与经济绩效之间关系的文献。

秦颖(2004)通过联立方程模型把环境绩效与财务绩效结合在一起,并对意大利、荷兰及我国某地区造纸行业的数据进行实证研究,其研究结果比较支持传统学派的观点。秦颖(2006)对Wanger等人提出的评价环境因素的模型进行了改进,以我国电力行业企业为样本进行了研究,结果表明企业环境因素对以会计指标衡量的短期利益影响不明显甚至是负影响,说明环境管理成本在短期内难以恢复,而以市值指标衡量的长期绩效开始影响不明显,但随时间推移有上升趋势。

陈劲,刘景江和杨发明( 2002)分析了环境绩效与经济绩效关系,得出了环境绩效与经济绩效相互影响,并且“环境绩效对经济绩效的影响” 较“经济绩效对环境绩效的影响”大的结论。杨东宁,周长辉(2004)对企业的环境绩效与经济绩效的关系进行研究,认为组织能力是环境绩效与经济绩效之间内在联系的纽带,通过建立基于能力的环境绩效与经济绩效关系的理论模型,证明环境绩效与经济绩效之间的正反馈关系。陈璇、淳伟德(2010)选取天津、上海、重庆三个地区的2008年百强企业为研究样本,研究发现企业环境绩效与财务绩效在整体上看显著正相关,但是对于不同地区的企业而言,环境绩效与财务绩效之间没有显著的相关性。

纵观国内外学者对此问题的研究,可以看出都取得了丰硕的成果,但最终争论并没有得到解决。早期的外国学者研究结论多以环境绩效与财务绩效的负相关关系为主,而近些年随着研究方法、数据获取方式及指标选取多样化,研究结果多为正相关关系。Weber(2008)曾提出“在现代,企业环境绩效与经济绩效之间的正相关关系已经被广泛接纳,只是二者之间关系的强度及内在联系还不清楚”。鉴于上述争论并未有明确的结果,本文的主要目的在于弥补国内相关研究文献的缺失以及现有文献采用环境绩效的相关指标代替企业实际环保投资的缺陷,深入研究企业环保投资与经济绩效之间的关系。

三、理论分析及研究假说

(一)概念定义及计量指标

经济绩效(Economic Performance),主要是指对经济与资源分配以及资源利用有关的效率的评价。企业的经济绩效一般是指企业在生产经营过程中,对投入的资源进行分配和利用,并对得到的产出按一定标准给予评价。Choi和Mueller(1992)将经济绩效按照财务的可计量性与否分为财务性指标与非财务性指标。由于非财务性指标在财务上的不可计量性,对企业经济绩效评价时,人们往往以财务指标为主要计量指标。Ruekert,Roering和Waike(r2005)提出财务绩效指标可以表明企业资源的投入与产出比,综合反映企业经营活动的效率,是衡量企业经济绩效的重要指标。常用的企业经济绩效指标包括企业总资产报酬率(ROA)、净资产报酬率(ROE)、资产负债率、投资回报率(ROI)、托宾Q值等。本文综合考虑各个指标的优劣,并借鉴Kimitaka(2011),Er(i2011),Soumendra(2011),马莉莎(2015)等前人研究的基础上,采用总资产报酬率(ROA)作为企业经济绩效的计量指标,并考虑到环保投资可能存在的时滞作用,分别设置ROA0与ROA1用来表示环保投资当年以及下一年的企业经济绩效指标。

环境绩效(Environmental Performance),根据ISO14001(1996)环境管理体系对其的定义是指:一个组织基于环境方针、目标和指标,控制其环境因素所取得可测量的环境管理系统成效。企业的环境绩效主要是指企业在经营活动中由于环境保护和治理环境污染取得的成绩和效果,而由于环境绩效在内容上的复杂性和在评价重点上的多样性,所以不同评价机构对于环境绩效指标均有不同的界定,因为不同学者对于环境绩效指标的选取也有较大分歧。其中较有代表性的指标包括:污染物实际排放量的年平均变化(Levy,1995;Johnson,1995;Stanwick,1998等),每吨产量CO2、SO2、NOX和化学需氧量(COD)排放量(Olsthoorn等,2001;Marcus和Nguyen,2002等),企业年排污总量与销售收入比(王彩风,2008),环境管理的努力程度(Marcus Wanger,2001)等。

环保投资(Environmental Investment),顾名思义是指组织用于环境保护相关领域的资金投入,但对于具体的环保投资结构的内容目前还没有统一的界定,学者和机构均有自己的见解。如国家环保总局(现环境保护部)于1999年在第64号文中明确提出,环保投资主要包括污染治理投入、环境管理与污染防治科技投入、自身环保建设投入,但不包括生态建设投入;刘峰(2000)按照环保资金投入方向,将环保投资分为环保固定资产投资、环境管理与科研费用投资、环保工程与设施的运行费用。由于本文环保投资数据主要来源于企业披露的社会责任报告,所以本文界定的环保投资范围主要结合企业社会责任报告披露的相关信息并借鉴唐国平和李龙会(2013)的界定范围,将企业环保投资范围确定为以下几类:环保技术的研发改造投资、环保设施及系统的购置与改造投资、污染治理投资、清洁生产投资、排污费等环境税费、生态保护投资和其他。由于环保投资数据为绝对数值,不同规模企业之间不具有可比性,所以本文在搜集企业环保投资数据后均除以企业当年营业收入数据,以此得到的相对数作为企业环保投资(INV)计量指标。

(二)环保投资、环境绩效与经济绩效之间的关系

Lankoski(2006)从增加收入和减少成本两方面归纳出环境绩效对经济绩效产生影响的不同途径。首先,良好的环境绩效可以通过3个渠道增加企业收入:更好地开发特定市场;实现产品差异化;销售污染控制技术。其次,良好的环境绩效可以通过4个渠道降低企业成本:降低损害和外部利益相关者间关系的风险;降低原材料、能源和服务的成本;降低资本成本;降低劳动力成本。而且,增加收入和降低成本的机会之间还会相互强化。由此可以看出,良好的环境绩效可以通过增加收入和降低成本两方面同时促进企业经济绩效。现有的许多文献如Hart和Ahuja(1996),John和Sons(2002),杨东宁,周长辉(2004)等均证实企业环境绩效与经济绩效之间存在显著正相关关系。

企业的环境绩效与环保投资之间又存在着紧密的关系,环境绩效的改善一定是企业合理环保投资的结果。本文所界定的七种类型环保资金的适当投入可以从不同维度加强企业的环保绩效,如环保技术的研发改造投资可以提高企业现有资产的利用效率,惠及企业节能减排、提高产品质量等多方面,从而提高企业环保绩效;环保设施及系统的购置与改造投资可以降低企业污染排放量、提高废物资源重复利用率,进而提高企业环保绩效等。因而,企业的环保投资可以促进环境绩效,二者之间存在明显的正相关关系。

企业环保投资与经济绩效之间的关系可以通过两个维度进行阐述。首先,通过以上论述可知,企业通过加大环保投资力度,不断提升环境绩效,进而可以通过以上七种途径提升企业经济绩效,通过此途径促进企业经济绩效;其次,企业环保资金的投入必然带来相应的成本,并直接影响企业的经济绩效。由于环保投资对于企业经济绩效这两方面的影响,才会产生“传统理论”与“波特假说”之间的争执。具体关系如下图示:

(三)研究假说

由于现有文献大多关注于企业环境绩效与经济绩效之间的关系,并通过此途径验证“波特假说”的正确性。从以上论述可以看出,环境绩效其实是作为一个中间变量,企业无法直接提升环境绩效,只能通过加大环保投资力度来提升其环境绩效。而且,不同企业的环境绩效不一定具有可比性,由于企业当期的环保投资可以改善未来多期的环境绩效,因此当期环境绩效的改善并不一定与当期经济绩效相匹配,故而未必能与同一期的不同企业相比较。企业环保投资才是影响经济绩效的源动力,本文试图从环保投资角度验证“波特假说”在中国A股市场的经验数据中能否成立。

以往的文献关注于环境绩效的原因主要是由于当时企业环保投资数据难以获得,而企业往往会公开披露相关环境绩效数据,如二氧化碳排放量、单位产值耗电量等。近年来,随着企业社会责任报告覆盖面逐渐加大,报告内容也趋于完善,越来越多的企业在社会责任报告中披露当年的环保投资数据,因此本研究得以实施。

但是,企业的环保投资通过环境绩效这一中间变量对经济绩效产生影响是一个长期的过程。高效的环保投资所产生的声誉效应、技术创新效应、技术补偿效应以及环境能力的提升,对企业业绩的积极影响等,都需要经过一定时期之后才会体现出来,因此,从静态分析的角度看,环保投资其实是企业的一种额外费用,会挤占企业对其他营利性项目或经济性项目的投资,降低企业经营业绩,所以在短期内,企业环保投资与经济绩效之间将呈现负相关关系。而在长期内,环保投资所产生的各项积极效应逐渐体现,会对企业的经济绩效产生明显促进作用,两者之间将展现出显著的正相关关系。

基于以上分析,本文提出以下研究假说:

H1:在短期(一年内),企业环保投资与ROA呈负相关关系。

H2:在长期(两年内),企业环保投资与ROA呈正相关关系。

四、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文以沪深两市上市公司中,在2013年度发布了企业社会责任报告并且披露企业环保投资金额的上市公司为研究样本,并对样本做如下筛选:(1)剔除了ST公司;(2)剔除了银行等金融行业公司;(3)剔除部分相关财务数据缺失的公司。本文共搜集2013年度企业社会责任报告662份,经上述处理后最终得到有效数据样本公司161家。

本文的数据来源于以下两种途径:(1)企业环保投资额的原始数据来源于上市公司披露的企业社会责任报告、可持续发展报告和环境报告书,经手工搜集整理而来;(2)其余相关经济绩效及财务数据均来源于CSMAR数据库。

(二)模型构建与变量定义

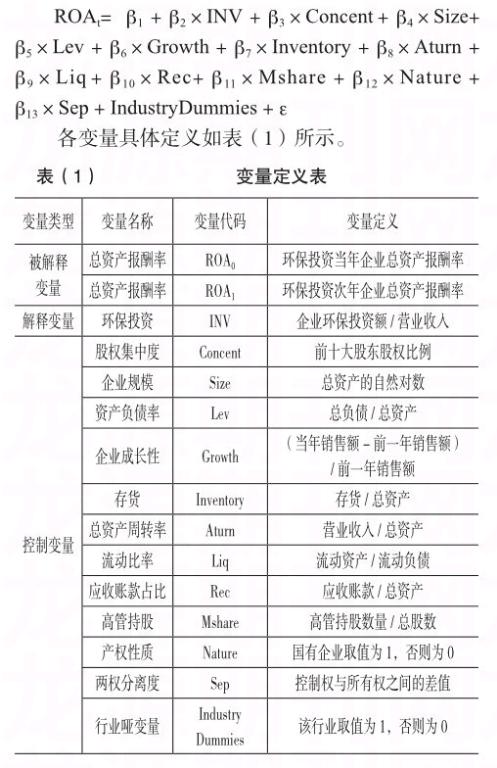

为了检验前文提出的研究假说,本文借鉴Eri Nakamura(2011)所构建的模型,提出以下实证模型:

五、实证检验分析

(一)描述性统计

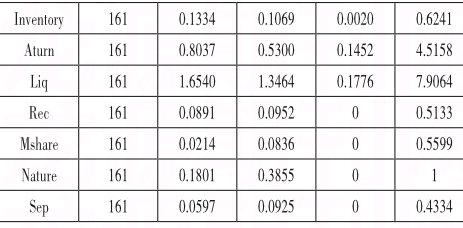

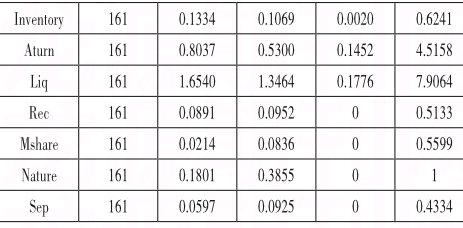

表(2)列示了样本描述性统计结果。从上表可以看出,161家公司中,被解释变量ROA0和ROA1的均值分别为0.0485和0.0333,样本公司2013年度平均总资产报酬率为4.85%,2014年前三季度平均总资产报酬率为3.33%。解释变量INV的均值为0.0093,标准差为0.0208,最小值为0.0001,最大值为0.1875,表明样本企业的环保投资额占当年企业营业收入平均为0.93%,最大占比18.75%,最小占比接近于0,极差较大,说明各企业环保投资力度区别较为明显。总体看样本企业环保投资力度较小,平均仅占当年营业收入的1%不到,企业环保投资力度尚需加强。

(二)相关性分析

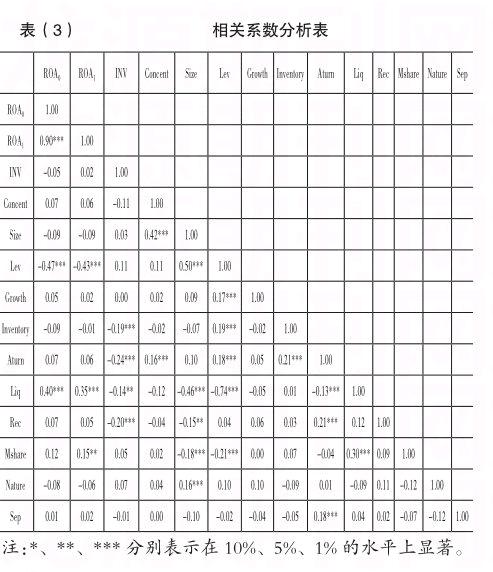

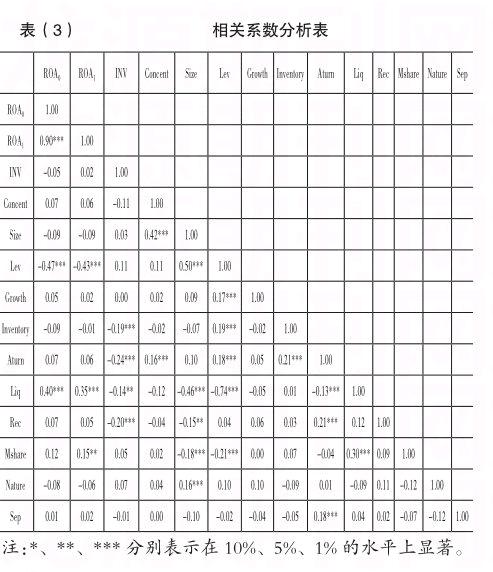

表(3)为主要变量之间的相关系数。从表中可以看出,企业环保投资力度(INV)与当期总资产收益率(ROA0)呈负相关,与下一期总资产收益率(ROA1)呈正相关,这与本文假说相一致,但两者之间的关系均不显著。控制变量中,资产负债率(Lev)与ROA0及ROA1呈显著负相关,流动比率(Liq)与ROA0及ROA1呈显著正相关,高管持股比例与ROA1呈显著正相关,存货(Inventory)、总资产周转率(Aturn)、流动比率(Liq)、应收账款占比(Rec)均与环保投资(INV)呈显著负相关。从整体来看,除了流动比率与资产负债率的相关系数为-0.74之外,其余各个变量的相关系数均未超过0.5,说明变量之间不存在严重的多重共线性问题。

(三)回归结果分析

表(4)是实证模型回归结果,其中第二、第三列分别为对假说一、假说二的回归结果数据。从实证回归结果可以看出,INV与ROA0呈正相关关系,但不显著,INV与ROA1呈正相关关系,且回归结果在5%的水平上显著。

实证结果表明,企业环保投资与经济绩效之间存在正相关关系,但在当年并不显著,而在次年该关系较为显著。该结果证实了本研究的假说二:在长期(两年内),企业环保投资与ROA呈正相关关系。对于假说一,在此并未得到验证,也即在短期,企业环保投资与ROA未呈现出负相关关系。这可能是由于我国大部分企业目前仍处于环保设备大力投资阶段,随着环保法规加速趋严,企业由于环保投资所带来的如排污费减少、电费及水费减少以及政府补贴等直接经济效益占环保投资经济效益的比重较大,导致在投资当年即展现出一定的经济效益,所以环保投资并未减少企业当期的经济绩效,但对于经济绩效的促进作用在当期仍不明显,递延至下一期才会产生显著的促进作用。

六、结论及建议

当今绿色环保的理念盛行,越来越多的企业逐渐意识到环保投资的重要性,开始不断加大环保投资力度并通过各种媒介向社会大众宣传其对于环境的责任。然而企业作为一个以盈利为目的的实体,环保投资对于其经济绩效究竟有何影响这一问题,在国内外诸多文献中并没有一个明确的结论。本文在前人研究的基础上,借鉴国外相关研究经验,以国内上市公司为样本,探究了企业环保投资与其经济绩效之间的关系。得出以下结论:

在短期(一年内),企业环保投资与经济绩效之间无显著相关关系;在长期(两年内),企业环保投资与经济绩效之间呈现出显著正相关关系;这表明,企业环保投资对于经济绩效存在促进作用,“波特假说”在本研究的样本企业中得以成立,但该促进作用存在一定的时间滞后性,即企业当期的环保投资未必会在当期就对经济绩效产生促进作用,可能会在两年乃至更长的时间内对企业经济绩效产生长期促进作用。

基于以上研究结论,本文对于企业环保投资提出以下建议:首先,目前国内诸多企业的环保投资力度仍处于较低水平,普遍存在环保投资不足的情况,对此企业应积极增加环保投资,以一个对环境负责任的形象展现于社会;其次,由于环保投资对于经济绩效会产生促进作用,所以企业应摒弃经济与环境不可同时发展的旧观念,在发展经济的同时通过不断增加环保投资保护环境,以求得可持续发展;最后,环保投资对于企业经济绩效的促进作用可能存在一个时间滞后,企业在进行环保投资决策时不应只顾眼前利益,应将目光放长远,采用全面的决策方法,综合环保投资的各种效益,这样才能促进经济利益的提升。

参考文献

[1] 秦颖.企业环境管理的驱动力研究[C].大连理工大学,2006.

[2] 陈浩.环境管制与企业竞争力的演化经济学解释——对传统观点和修正学派的批判[J].生态经济,2006(2).

[3] 陈劲,刘景江,杨发明.绿色技术创新审计实证研究[J].科学学研究,2002(2).

[4] 皮尔斯,李巍.绿色经济的蓝图[M]. 北京:北京师范大学出版社,1996.

[5] 秦颖,武春友,徐光.企业行为与环境绩效之间关系的相关性分析与实证研究[J].科学与科学技术管理,2004(2).

[6] 陈璇,淳伟德.企业环境绩效综合评价:基于环境财务与环境管理[J].社会科学研究,2010(6).

[7] 王跃堂,赵子夜.环境成本管理:事前规划法及其对我国的启示[J].会计研究,2002(1).

[8] 郭晓梅.环境管理会计研究——将环境因素纳入管理决策中[M]. 厦门:厦门大学出版社,2003.

[9] 沈红波,谢越,陈峥嵘.企业的环境保护、社会责任及其市场效应[J].中国工业经济,2012(1).

[10] Walter L,Ugelow J L. Environmental policies in developing countries[J]. Ambio ,1979:102-109.

[11] Jaggi B, Freedman M. An examination of the impact of pollution performance on economic and market performance of plup and paper firm[J]. Journal of Business Finance and Accounting ,1992,19(5): 697-713.

专家小传:潘飞,男,1956年出生,江苏建湖人,1983年毕业于上海财经大学会计学院,获管理学博士。现为上海财经大学教授、博士生导师,上海财经大学会计学院副院长,兼任美国会计学会会员、中国会计学会、中国会计教授会理事、上海市成本研究会理事、《新会计》编委。主要研究领域管理会计。出版《成本管理会计》、《高级管理会计研究》、《中国管理会计理论与实务》等专著、教材多部。在《British Accounting Review》、《管理世界》、《中国会计与财务研究》等国内外会计权威期刊,发表学术论文多篇。主持国家自然基金与国家社科基金等国家与省部级课题多项。承担的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程,《管理会计》被评为国家精品课程。荣获全国先进会计工作者,上海市育才奖,上海市教学名师奖等荣誉。