急诊重症监护室感染防控中信息化感染监控系统的应用

杨忠茜,黄志远,时 倩,王 玲,许昌海,邹 蕾,李 楠,高 燕,滕 玥

沈阳军区总医院急诊医学部,辽宁沈阳 110016

急诊重症监护室(emergency intensive care unit,EICU)是急危重症患者集中的区域,患者病情危重,病情复杂,且常伴有多种基础疾病,免疫力相对低下,侵入性操作处置多,是医院感染的高发人群。EICU内的感染给患者治疗带来极大的困难,会延长住院时间,增加住院费用,甚至可直接影响患者的预后[1-3]。如何及时有效地防控EICU内的感染,有效地降低EICU内感染的发生率,是重点研究课题。沈阳军区总医院急诊医学部自2014年3月开始使用信息化感染监控系统,逐步应用此系统进行EICU感染防控,取得了一定效果,医院感染的发生率明显下降。现报告如下。

1 资料与方法

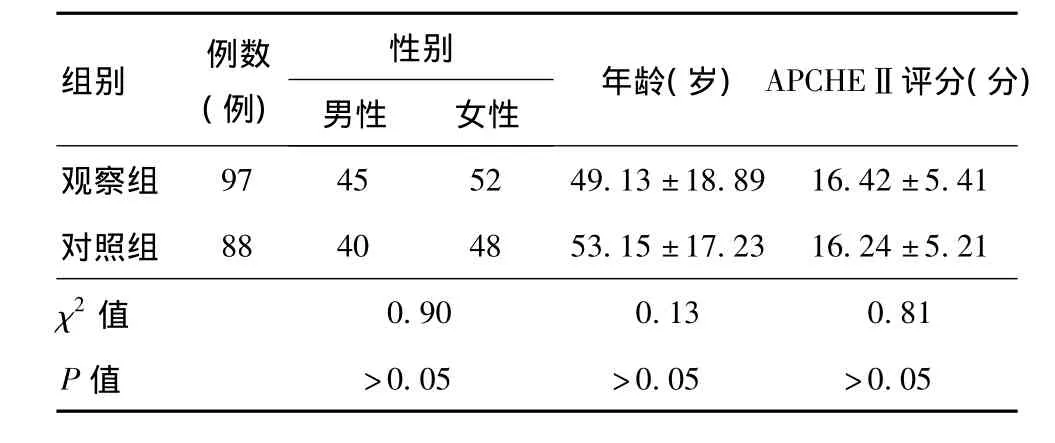

1.1 临床资料 将2014年7月至2014年9月入住急诊EICU的97例患者(排除社区获得性感染疾病患者)作为应用信息化感染监控组(观察组),其中男性45例,女性52例,年龄19~83岁,平均年龄49.13岁。将2013年7月至2013年9月入住急诊EICU的88例患者(排除社区获得性感染疾病患者)作为对照组,其中男性40例,女性48例,年龄20~79岁,平均年龄53.15岁。2组患者的性别、年龄、急性生理与慢性健康Ⅱ评分(acute physiology and chronic health evaluationⅡ,APACHEⅡ)等比较,差异均无统计学意义,具有可比性。见表1。

表1 2组患者性别、年龄、APACHEⅡ评分比较(±s)

表1 2组患者性别、年龄、APACHEⅡ评分比较(±s)

组别 例数(例)性别男性 女性 年龄(岁)APCHEⅡ评分(分)97 45 52 49.13±18.89 16.42±5.41对照组 88 40 48 53.15±17.23 16.24±5.21 χ2值观察组0.90 0.13 0.81 P值 >0.05 >0.05 >0.05

1.2 研究方法 观察组应用信息化感染监控系统进行感染防控,该系统从医院信息系统中提取感染相关信息和感染的危险因素,如患者体温波动、白细胞水平、抗感染药物使用情况、气管插管时间、留置导尿时间、深静脉置管时间、呼吸机使用情况、细菌学标本留取及回报情况等。通过计算机自动筛查疑似感染病例,自动提示患者感染相关信息,并将以上信息形成治疗时序图和监测上报提示。医师通过查看感染相关时序图,综合分析患者感染相关信息,评判和确认患者是否存在感染或感染风险,及时采取相应预防或治疗措施。对照组由医师在诊疗过程中通过原医师站系统或手工自行逐一查看所管患者医疗信息,综合各种医疗文书的信息,如各种护理记录单、化验单及医嘱本,来分析评价患者是否存在感染风险或感染情况,进而采取相应预防或治疗措施。分别记录2组患者留置导尿管相关感染、呼吸机相关肺炎、导管相关血行感染例数和感染漏报情况。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件进行分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

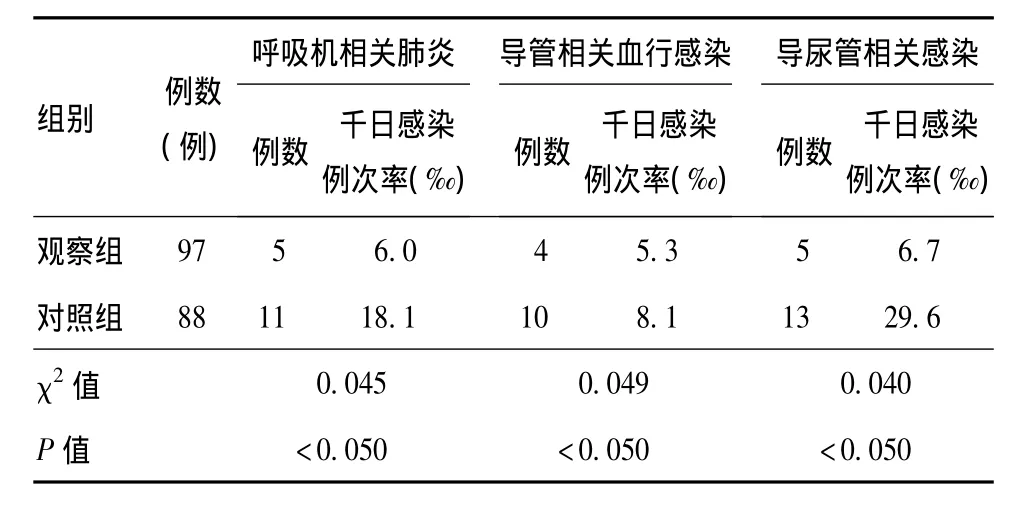

2.1 2组感染率比较 观察组共97例患者。使用呼吸机97例次,使用呼吸机天数共773 d,平均使用时间7.97 d;深静脉置管96例次,留置深静脉管时间755 d,平均留置时间7.86 d;留置导尿管97例次,留置导尿管时间749 d,平均留置导尿管7.72 d。对照组共88例患者。使用呼吸机75例次,使用呼吸机天数共600 d,平均使用时间8.00 d;深静脉置管79例次,留置深静脉管时间631 d,平均留置时间7.99 d;留置导尿管80例次,留置导尿管时间627 d,平均留置时间7.84 d。2组间呼吸机相关肺炎发生率、导管相关血行感染发生率比较,观察组均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组经口气管插管、中心静脉导管和导尿管的平均留置时间与对照组比较,均有所减少,但差异无统计学意义。见表2。

表2 2组感染率比较

2.2 2组漏报率比较 观察组共270例次,发生院内感染15例次,上报15例次,漏报率为0;对照组共239例次,发生院内感染33例次,上报32例次,漏报率3.3%。2组比较,差异无统计学意义。

3 讨论

EICU作为医院集中医治或抢救严重病症患者的场所,医院感染控制工作在EICU显得尤为重要和艰巨。随着医疗理念的不断更新和进步以及医院计算机信息化的实现,医院感染控制信息化管理已成为一种必然趋势。急诊应用和观察发现,信息化感染监控系统能有效地降低EICU各种感染的发生率,EICU医院感染控制工作质量和效果大幅提升。

3.1 信息化使感染控制工作模式转变 从监测方法上看,改被动追踪监测为主动预报监测,提高了医院感染监测的时效性和准确性。对于EICU危重病患者以及长期留置气管插管、中心静脉导管、导尿管的患者等医院感染高危人群,改变了以往患者拔管后或感染发生后填写监测表格上报医院感控科统计的方式,而是通过时序图的方式实时生成全部高危患者的综合信息,将患者体温、白细胞波动、抗菌药物使用情况、气管插管时间、留置导尿管时间、深静脉置管时间、呼吸机使用情况、细菌学标本留取及回报情况等感染的相关信息和高危因素实时呈现给医务人员。实现感染危险因素前瞻性分析监测,在可能的感染发生前采取相应措施以消除感染的危险因素。通过研究发现,观察组经口气管插管、中心静脉导管和导尿管的平均留置时间均少于对照组,可能是由于观察例数和时间不足的原因。通过软件系统的实时提示,评估患者是否可以拔管以避免感染成为医护人员每日诊疗中优先考虑的问题。信息化感染监控系统通过早预防、早干预、早发现,减少了可能出现的医院感染的发生[4]。

3.2 信息化提高医务者的工作效率 以往的感染监控主要是通过人工筛查,主要依据检验科的化验单发现可能患者,结合患者的易感因素、病原回报及耐药等情况进行人工跟踪监测、填报,存在着效率低下、差错多、信息滞后、管理被动等问题,无法适应日益增加的管理需求。使用信息化感染监控系统后,每一例患者都被纳入到监测范围内,系统自动进行全面筛查,每日提醒经治医师患者各类留置导管的天数、感染相关辅助检查回报等信息,临床医师可通过软件获取发现潜在感染的所有相关信息,及早发现医院感染的危险因素,及时采取针对性的干预措施,有效地控制医院感染的发生[5]。医师对感染病例的填报工作也可一键完成,同时解决了纸质报卡、手工填写的不便以及人工报送等繁琐过程,极大地提高了工作效率。

3.3 信息化减少院内感染、改善预后,有效提高医疗服务质量 院内感染的降低可以有效减少患者的住院时间,并减轻医疗负担[1],进而提高医院的床位使用效率,为更多的患者服务。同时,信息化感控监测系统的应用通过降低医师过高的工作负荷,提高工作效率,使医师有更为充沛的精力投入到诊疗工作,提高了医疗服务质量。从长远角度看,对医疗资源合理化的应用有着前瞻性效益[6]。

3.4 信息化感染控制形成整体架构模式 信息化感染监控系统采集检验信息、护理信息、医嘱信息的报告,有效利用医院信息系统中的各种数据资源,在院内进行医疗共享,使信息不再是“孤岛”[7]。

总之,信息化感染监控系统的应用优化了感染处理和防控流程,使得医院感染控制工作内容和职能发生了较大的变化。从被动监测变为主动监测,增强了医院感染监测的时效性和准确性,提高了医务人员工作效率,取得了良好经济和社会效益。随着信息技术在医院管理中的应用越来越广泛,医院信息化已成为提升医院工作效率及管理水平的重要手段。

[1]Lever A,Mackenzie I.Sepsis:definition,epidemiology,and diagnosis[J].BMJ,2007,335(7625):879-883.

[2]郝俊杰,高建,郑天衡,等.急性脑卒中后感染对其近期预后的影响[J].上海医学,2010,33(9):814-817.

[3]孙备,董承刚,王刚,等.重症急性胰腺炎死亡的高危因素分析[J].中华外科杂志,2007,45(23):1619-1622.

[4]毛彦华,裘晓晔.医院感染实时监测和预警系统的开发和应用[J].中国医药指南,2012,10(23):382-384.

[5]杜明梅,邢玉斌,索继江,等.医院感染实时监控系统中疑似感染病例智能判断的实现[J].中国感染控制杂志,2012,11(2):115-118.

[6]李刚荣,穆云庆,李晴辉.信息化管理是提高医院效益的有效途径[J].重庆医学,2008,37(21):2396-2397.

[7]黄正东,肖飞,郭雪清,等.基于信息化平台的数字化医院架构研究[J].华南国防医学杂志,2012,26(4):362-366.