中国房价上涨真的提高了离婚率吗

阚大学 吕连菊

摘要:自1998年下半年中国实行住房分配货币化改革以来,中国的房地产市场逐渐建立并发展起来,伴随着房地产市场的发展,2003年开始房价过快上涨的问题也日益显现。基于1999—2010年31个省区面板数据分阶段实证分析中国房价对离婚率的影响,结果发现:整个样本期间,中国房价提高了离婚率,但并不显著。2002年前,房价显著地降低了离婚率,2002年后,房价提高了离婚率,但并不显著。整个样本期间,东中西部地区房价均提高了离婚率,其中东部地区提升显著。2002年前,三大地区房价均降低了离婚率,其中中部地区提升显著,2002年后,三大地区房价均提高了离婚率,其中东部地区提升显著。

关键词:房价;离婚率;面板数据;实证研究

文章编号:2095-5960(2015)04-0016-09;中图分类号:F015;文献标识码:A

一、引言

自1998下半年中国实行住房分配货币化改革以来,中国房地产市场逐渐建立并发展起来。但伴随着房地产市场发展,2003年开始房价过快上涨的问题日益显现。2003年中国商品房住宅平均销售价格为2197元/平方米,到2010年上升到4725元/平方米,年均增幅10.05%。高房价绝非简单的经济问题,不仅影响到中国经济增长、经济结构调整和经济方式转变,中国房价的持续上涨也已经影响到社会各个方面,其对人们日常生活产生了深远影响。经常被人们所关注和谈及的就是房价上涨对离婚率的影响。从现有统计资料可知,改革开放以来,中国离婚绝对数和粗离婚率大幅上升,1979年离婚绝对数31.9万对,粗离婚率为0.327‰,而到2010年,离婚绝对数上升为267.8万对,粗离婚率上升为2‰,粗离婚率是1979年的6.12倍,年均增幅5.82%。自1998下半年中国实行住房分配货币化改革以来,2010年的粗离婚率比1999年的粗离婚率0.96‰增加了2.08倍,年均增幅高达6.31%。那么,中国房价上涨真的提高了离婚率吗?更多的人回答是肯定的,并且列举出同一年中国房价高的地区和离结率以及房价低的地区和离结率来加以证明,如2010年房价高的地区北京和上海商品房住宅平均销售价格分别为17151元/平方米和14290元/平方米,离结率分别高达31.88%和37.01%,而房价低的地区贵州、云南、西藏、甘肃商品房住宅平均销售价格分别为3142、2893、2761、2938元/平方米,离结率分别仅为17.67%、17.16%、15.38%、19.72%。笔者认为据此并不能证明高房价的地区,离婚率高,原因一方面在于很多地区房价较低,但离结率却较高,如同样2010年辽宁、吉林、黑龙江、新疆商品房住宅平均销售价格分别为4303、3495、3492、2872元/平方米,离结率却分别高达39.75%、42.15%、44.67%、37.12%①①数据来源于《中国统计年鉴》。。另一方面在于离结率和离婚率并不等同,其是将每年的离婚数除以当年结婚数的百分比,尽管这个数据最易获得且计算方便,但最缺乏科学性:一则大多数离婚者不是当年的结婚者;二则中国的结婚数常受人口政策的变动及人口机械流动的影响,一些地区还受民间风俗如“寡年不婚”等婚育禁忌而上下波动,导致某些年份结婚数出现偏高或偏低的假象,继而使某些年份或地区的离结率不能准确反映真实的离婚情况。此外,列举同一年中国房价高的地区和离结率以及房价低的地区和离结率并不能证明中国房价上涨提高了离婚率,因为中国房价上涨提高了离婚率更多的是要看中国所有地区现在和过去的房价对比情况以及离婚率对比情况,并且还要看离婚率的上升是由房价上涨所致还是由其他影响因素所致。由于离婚率的上升会增加社会的不稳定因素,引起一些社会矛盾,如离婚夫妻子女犯罪率增高、情杀、复仇等恶劣社会问题,影响到中国和谐社会构建和人们正常的生活,因此,本文将在控制其他影响离婚率因素基础上,实证分析中国房价对于离婚率的影响。

二、文献综述

国内外学者关于房价对离婚率的影响研究较少,更多的是实证研究离婚率的影响因素,Weed(1974)[1]实证研究了初婚年龄变量对离婚率的影响,发现15—19岁结婚的年龄组的离婚率显著高于20—24岁结婚的离婚率,过早结婚会增强离婚风险,提高离婚率。Plummer and Koch-Hattem(1986)[2]实证发现对于男性,所有家庭压力总和、社会关系、收入变动以及意识到离婚严重性的压力变量能够解释67%的离婚,对于女性,意识到离婚严重性的压力变量就能够解释20%的离婚,女性离婚对于家庭压力的敏感程度高于男性。Katherine etal(1989)[3]发现性别比与离婚率之间存在着负相关关系,但也有研究表明,人口性别比与离婚率的关系是不稳定的;Lester(1999)[4]发现在美国性别比与离婚水平呈正相关关系,而在瑞士两者之间却是负相关关系。Tzeng(1992)[5]则把离婚的原因归结为婚后夫妻地位变化所带来的冲突,婚后夫妻双方在教育和收入的显著差异将增加离婚风险。Hoffman and Duncan(1995)[6]运用美国的经验数据实证发现收入和工资对离婚的影响有限,援助单亲贫困家庭计划(AFDC)略微提高离婚风险,而丈夫收入和妻子工资比值提高能降低离婚可能性,孩子支持则对离婚毫无实质影响。Nakonezny etal(1995)[7]实证得到美国各州对无过错离婚法不同的执行力度导致了20世纪60—70年代离婚率的州际差异。Rogers and DeBoer(2001)[8]实证发现妇女收入在家庭收入中所占比重的提高会显著降低离婚可能性,并显著提高其婚姻幸福程度。日本学者Hiroyuki etal(2006)[9]则从社会、经济、文化、自然地理、个人家庭等因素入手,实证发现离婚与一、二、三产业从业者比重、地域差异、夫妻双方学历差异均有显著关系。

国内对离婚率影响因素的实证研究虽然起步较国外晚,但发展较快。曾毅和吴德清(1995)[10]采取聚类分析方法和多元逐步回归分析方法,得出地区离婚水平差异的主要影响因素有:宗教信仰、职工平均工资、每一城镇就业者抚养人数、平均家庭户人数、15—24岁人口中结婚人数的比例、女性15岁以上具有高中以上文化程度的人口比例等。徐安琪和叶文振(2002)[11]采用多元回归分析方法,得到家庭结构尤其是子女对父母婚姻关系的稳定作用最大,由城市化水平、人口流动系数等指标组成反映社会聚合力的复合变量也与离婚率呈显著相关。米大鹏(2007)[12]基于2000—2004年30个省区数据,实证发现男女平等程度、失业率、居民所受教育水平与离婚率正相关,家庭规模、晚婚率、司法实践中离婚难易程度与离婚率负相关。陆益龙(2009)[13]运用2006年中国综合社会调查数据实证发现同类匹配或“门当户对”的婚姻并不一定更稳定,夫妇社会特征近似对离婚风险有不同方向的作用,家庭经济条件相当对离婚风险无显著影响,个人的教育、宗教信仰和初婚年代可能影响人们的婚姻价值观从而对离婚风险有一定的影响。周立志等(2010)[14]以日本为研究对象,实证发现经济发展较好的地区,离婚率也相应地较高,失业率、人均GDP、人均教育费对离婚率具有显著的影响。高梦滔(2011)[15]基于中国2003—2009年村级微观面板数据,实证研究了农户外出就业对离婚率的影响,结果表明,外出就业人员增多,显著地提高了农村离婚率,在不同发展水平的农村地区其影响程度差别不大。孙晓娟等(2012)[16]通过协整分析、格兰杰因果检验发现离婚率与城市化率之间具有长期依存关系,城市化率是离婚率的单向格兰杰原因,城市化率与离婚率短期内不存在因果关系。

由此可知,国内外学者关于离婚率的影响因素在实证研究方面已经很深入,为文章开展研究提供了丰富的参考资料,但上述对于离婚率影响因素的研究却没有将房价这一因素纳入分析,现有国内外文献就房价对离婚率的影响研究也较少,《美国经济评论》(AER)一项研究表明,全美各地离婚率和房价下跌有着惊人的相关性,房价下跌可能会对婚姻的稳定性产生积极影响,AER表示当房价上升、工作和信贷容易获得时,房屋增值收益降低了单方支付首付的困难,夫妻双方都负担得起离婚的成本。相反,当房价下跌、工作机会少、信贷难觅时,人们则不想在失去配偶的同时还失去家,因为离婚往往意味着要卖掉房子,这将让背负抵押贷款压力的人们资不抵债;《时代》杂志则称若非经济衰退导致房屋价值缩水,一些同床异梦的夫妻很可能会选择离婚,据弗吉尼亚大学全国婚姻项目调查,有近40%在经济衰退前考虑离婚或分居的夫妻取消了离婚计划;法制晚报数据中心统计数据则显示,房价与离婚对数相关系数达到0.974,呈现高度正相关。可以判定,房价和离婚对数两组数据,有很强的线性相关性,表明房价对离婚有一定的影响。笔者认为该研究仅就房价与离婚对数两组数据进行实证分析得出的结论可靠性较低,没有控制其他影响离婚的因素,且现有文献也没有分阶段和分地区来研究中国房价对离婚率的影响。文章将基于1999—2010年省级面板数据,在控制其他影响离婚率因素基础上,分阶段和分地区实证分析中国房价对离婚率的影响,进而为中国降低离婚率,提高婚姻质量,构建和谐社会提供一些对策建议。

三、中国房价对离婚率影响的实证分析

(一)计量模型设定、变量测度与数据说明

根据上述研究文献得知离婚率和经济增长、就业率、城市化水平、教育程度、结婚率、出生率、社会负担系数、性别比、婚姻司法实践相关,故在设定如下计量模型时加入了这些变量。同时文章旨在利用我国省级面板数据研究房价对离婚率的影响,故在设定模型时,加入了房价这一变量,最终文章设定如下实证模型:

其中i表示省份(自治区、直辖市),t表示时间,Z表示离婚率,F表示房价,R表示经济增长,J表示就业率,C表示城市化水平,E表示教育程度,JIE表示结婚率,CH表示出生率,SH表示社会负担系数,X表示性别比,SI表示婚姻司法实践。γi表示地区变量,ηt表示时间变量,εit为随机扰动项。

1.对于离婚率Z的测度。常见的主要有粗离婚率、一般离婚率和当年离婚数与结婚数之比(离结率)三种方法。其中一般离婚率,是某一年的离婚总对数除以该年中已婚夫妇总对数,由于我国只有在人口普查年份才可以获得已婚夫妇对数,所以此项数据除了特定年份外均难以获得。而离结率由于上文中提到的不足,故不采用。文章用粗离婚率来衡量,粗离婚率是指某一年离婚总对数除以该年年中总人口数。

2.对于房价F的测度。文章用商品房屋住宅平均销售价格来衡量。关于房价和离婚率的关系,目前尚无定论,主要是房价对离婚率的影响存在正反两方面作用,其中认为房价上涨提高了离婚率的理由包括两点:一是已婚无房的夫妻由于收入水平不高,难以承受房价上涨,女性一方的买房预期会因此无果,且房价上涨导致夫妻双方面临的经济压力和精神压力增加,双方矛盾增加和激化,婚姻稳定性由此可能降低,提高离婚率;二是房价较高时,一些准备离婚的夫妻因为可以以理想的价格出售房屋分割财产,所以会选择离婚,提高离婚率。而认为房价上涨降低了离婚率的原因在于房价较高时,一些准备离婚的夫妻不想卖掉共有房屋,期望以后能卖出更高的价钱,暂缓离婚,导致离婚率下降。此外,房价较高时,一方担心离婚将造成房产被分割,会考虑继续维系婚姻,且推迟离婚可以获得房价上涨后更高的收益,一旦离婚后,双方都面临再次购房问题,而且还要多付一笔购房税,此外生活成本也会增加,这会导致离婚率下降。综上所述,房价上涨是提高了离婚率还是降低了离婚率有待于进一步实证分析。

3.对于经济增长R的测度。文章用人均GDP来衡量。一般认为随着经济水平提高,人们收入增加,人们价值观和生活方式更加多元化,人口流动性也随之增强,导致了较高的离婚率。也有不少学者认为经济发展水平提高使得女性摆脱了婚姻中的从属地位,在经济和人格上更加独立,弱化了婚姻中的传统经济功能,女性社会地位提高,更注重婚姻质量要求,提高了离婚可能性。由此预期经济增长R和离婚率是正相关关系。

4.对于就业率J的测度。使用就业人数与经济活动总人数的比值来衡量。就业状况直接影响到家庭的经济状况和家庭的稳定性以及家庭成员对生活的信心,过高的失业率将增强家庭的不稳定因素,失业率升高,不仅使人精神压力大,情绪起伏不定,尤其是男性会认为丧失了自己的尊严,家庭矛盾不断,致使婚姻稳定性大大降低,增加了离婚风险。预期就业率J和离婚率是负相关关系。

5.关于城市化水平C的测度。文章用城镇人口数占总人口数的比重来衡量,城市化主要是通过以下几方面提高离婚率:一是城市化的发展带来了家庭生活方式转变,家庭规模由大变小,女性已不再专心独自承担全部家务,由此导致家庭矛盾;二是城市化使很多农村人口涌入城市,出现两地分居且婚姻观念急剧变化,提高了离婚率;三是城市人口的异质性和流动性给人们提供了更多的婚姻选择;四是城市空间的相对隔绝使原先地缘关系对家庭成员的婚姻束缚大大减少(朱海忠和蔡砚秋,2010)。[17]预期城市化水平C和离婚率是正相关关系。

6.关于教育程度E的测度。文章用平均受教育程度衡量,对于平均受教育程度的计算,采用李秀敏(2007)[18]的做法,即平均受教育程度=文盲半文盲的人口比重×2年+小学文化程度人口比重×6年+初中文化程度人口比重×9年+高中文化程度人口比重×12年+大专及以上文化程度人口比重×16年。受教育程度较高的地区,人们思想比较多元化和开放,更加倾向于离婚,但教育程度较高的地区,人们对于婚姻的看法比较理性,更注重婚姻和家庭的质量,做出结婚的选择也比较慎重,有利于婚姻家庭稳定。因此,教育程度E和离婚率的关系尚无法确定。

7.关于结婚率JIE的测度。用结婚对数与总人口数之比来衡量,至于出生率CH的测度,则用出生人数与总人口数之比来衡量。由于青年夫妻或婚姻延续期较短的夫妻离婚率相对较高,故结婚率一般与离婚率具有正相关关系。至于出生率与离婚率的关系,一般认为出生率下降,导致夫妻婚姻质量下降,也不利于夫妻矛盾解决,继而增加夫妻婚姻破裂风险,提高离婚率。因此,预期出生率与离婚率具有负相关关系。

8.关于社会负担系数SH的测度。用0—14岁人口数与65岁及以上人口数之和除以总人口数来衡量。社会负担系数越高,表明儿童、青少年和老年人口比重越高,这一方面意味着很多夫妻抚养和赡养负担更重,进而增加家庭的生活成本和矛盾,加剧了夫妻的经济负担和婚姻危机,但另一方面当夫妻遇到情感危机,家庭人数多,往往有利于化解,提高婚姻稳定性,降低离婚率。因此,社会负担系数SH和离婚率的关系尚无法确定。

9.关于性别比X的测度。用男性与女性人数之比来衡量。当性别比增加,男性多于女性时,将会增加女性离婚的可能性,也使得离婚男性的再婚比离婚女性更困难,这在一定程度上限制了已婚男性的离婚自由,可由于其他各方面因素,离婚男性更容易再婚,因此,性别比的增加往往提高了离婚率。预期性别比X和离婚率是正相关关系。

最后,关于婚姻司法实践SI的测度,用法院判决不离和调解不离占法院有处理结果的比重来衡量。国内各地区在离婚法定条件方面往往是相同的,但各地的司法实践可能在把握离婚标准方面存在一定差别,各地区婚姻司法的宽严程度可能不同,从中国的司法实践来看,在一方坚持不离情况下,法官的主观判断具有决定作用。因此,各地区对于判决离婚和调解离婚的尺度把握越严格,离婚率往往越低。故预期婚姻司法实践SI和离婚率是负相关关系。

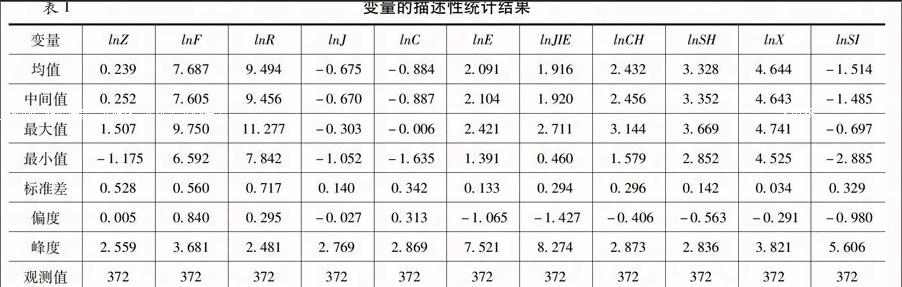

由于1998下半年中国开始实行住房分配货币化改革,中国的房地产市场才逐渐建立并发展起来,因此,选择的样本时间是1999—2010年。上述各变量原始数据来源于《中国统计年鉴》和《中国民政统计年鉴》。表1给出了各变量的描述统计量。

(二)中国房价对离婚率影响的实证结果分析

文章对研究样本中的中国房价与离婚率数据首先作散点图来初步分析两者的关系(见图1)。其中图1的纵坐标轴为离婚率Z的对数值,横坐标轴为房价F的对数值。通过对数散点图观察可知,中国房价与离婚率呈现出了较强的正相关性,看似这在一定程度上证实了中国房价上涨提高了离婚率。但这并没有考虑到其他影响离婚率的因素,究竟两者关系如何有待于下面实证分析。

在实证分析前,笔者对上述变量进行了平稳性检验,发现各变量是非平稳的,对其一阶差分值进行检验,发现变量都是一阶单整I(1)。然后依据F检验来判断面板数据模型是混合模型还是个体固定效应模型,依据Hausman检验来判断是个体固定效应模型还是个体随机效应模型。并据此就中国房价对离婚率的影响进行回归,结果见表2。从表2可知:(1)整个样本期间,中国房价提高了离婚率,但并不显著,而2002年前,中国房价却显著地降低了离婚率。笔者认为可能是由于1999—2002年间,结婚的多是70年代的人,70年代的农村年轻人多是自己建房结婚,因此,房价上涨并不能导致离婚率提高。而在城镇随着住房分配货币化改革,压抑已久的住房需求得到释放,市场上住房供给量也大幅增加,此阶段房价缓慢上涨,相对于人们的收入来说处于合理区间,人们依然具备购买力,因此,改善了居住条件,缓解了家庭矛盾,降低了离婚率。2002年后,由于房价过快上涨,远超出人们承受范围,相对人们的收入而言,远在合理区间以外,由此导致已婚无房夫妻双方面临的经济压力和精神压力急剧增加,双方矛盾激化,提高离婚率。至于为何房价上涨没有显著提高离婚率,原因可能在于房价上涨对于那些已婚有房的夫妻而言,房价较高时,一些准备离婚的夫妻不想卖掉共有房屋,期望以后能卖出更高的价钱,暂缓离婚。同时由于一方担心离婚将造成房产被分割,会考虑继续维系婚姻,且推迟离婚可以获得房价上涨后更高的收益,一旦离婚后,双方都面临再次购房的问题,而且还要多付一笔购房税,此外生活成本也会增加,这也影响了房价上涨对离婚率提高的显著性。(2)无论是整个样本期间还是分段来看,经济增长都提高了离婚率,就业率提高显著地降低了离婚率,城市化显著地提高了离婚率,结婚率上升也提高了离婚率,出生率上升降低了离婚率,婚姻司法实践则降低了离婚率。这些都和上文预期相符合。(3)无论是整个样本期间还是分段来看,教育程度和离婚率都呈现负相关关系,这说明人们教育程度越高,对于婚姻的看法比较理性,更注重婚姻和家庭的质量,做出结婚的选择也比较慎重,有利于婚姻家庭稳定。至于社会负担系数和离婚率的关系,从表2可知,2002年前,面对社会负担,人们更加倾向于通过夫妻之间相濡以沫、同舟共济的方式解决,而2002年后,人们则更加倾向于通过放弃婚姻家庭的方式来化解社会负担。对于性别比和离婚率的关系,从表2可知无论是整个样本期间还是分段来看,性别比都降低了离婚率,这看似和上文预期不相符合,其实不然,中国离婚人口多集中于20—50岁间,而20—50岁间的人口性别比基本都还低于1,因此,性别比上升,意味着男女人口数量越平衡,而非相反,当性别比超过1时,才意味男女人口数量越来越不平衡,此时,性别比上升会提高离婚率。

(三)各地区房价对离婚率影响的实证结果分析

为了进一步验证房价是否提高了离婚率,本文将分别实证分析东中西部地区房价和离婚率的关系。从表3可知:(1)整个样本期间,东中西部地区房价均提高了离婚率,但只有东部地区显著,中西部地区均不显著,这可能是因为1999—2010年东部地区商品房屋住宅平均销售价格年均增幅最大,中西部地区年均增幅较小,1999—2010年东部地区商品房屋住宅平均销售价格年均增幅高达11.43%。从表3还可知,2002年前,东中西部地区房价降低了离婚率,但只有中部地区显著;2002年后,东中西部地区房价均提高了离婚率,但只有东部地区显著。这可能是因为2002年前,中部地区商品房屋住宅平均销售价格年均增幅最高,西部和东部地区年均增幅较小,2002年前,中部地区商品房屋住宅平均销售价格年均增幅10.03%,西部地区和东部地区年均增幅分别只有4.54%和2.32%,而2002年后,东部地区商品房屋住宅平均销售价格年均增幅最高,高达15.11%。(2)无论是整个样本期间还是分段来看,东中西部地区经济增长都提高了离婚率,只有2002年后的西部地区不显著;三大地区就业率提高降低了离婚率,基本都显著;三大地区城市化提高了离婚率,各个地区不同时间段显著性不同,有的通过显著性检验,有的没有通过显著性检验;三大地区结婚率上升也提高了离婚率,西部地区显著,中部地区不显著,东部地区在2002年前不显著;三大地区出生率上升均显著地降低了离婚率;婚姻司法实践则降低了离婚率,各个地区不同时间段显著性不同,有的显著,有的不显著。这些都和上文预期基本相符合。(3)无论是整个样本期间还是分段来看,东中西部地区教育程度和离婚率均是负相关关系。至于三大地区社会负担系数和离婚率的关系,从表3可知,2002年前,面对社会负担,东部和中部地区人们更加倾向于通过夫妻之间相濡以沫、同舟共济的方式解决,降低了离婚率,而2002年后,面对社会负担,东部和中部地区人们则更加倾向于通过放弃婚姻家庭的方式来化解社会负担,提高了离婚率。至于西部地区,无论是2002年前,还是2002年后,其社会负担系数一直都高于东部和中部地区,1999—2010年间,东中西部地区平均社会负担系数分别为26.139、27.847和30.181,西部地区人们面对较重的社会负担,更多的是通过放弃婚姻家庭的方式来化解社会负担,提高了离婚率。对于东中西部地区性别比和离婚率的关系,从表3可知无论是整个样本期间还是分段来看,三大地区性别比都降低了离婚率,各个地区不同时间段显著性不同,这和上文预期基本相符合。

四、结论与对策建议

本文基于1999—2010年31个省区面板数据分阶段实证分析了中国房价对离婚率的影响,结果发现自2003年开始,中国房价提高了离婚率,但不显著,东中西部地区房价也都提高了离婚率,其中中部地区显著,还发现经济增长、城市化、结婚率、社会负担系数增加提高了离婚率,就业率、出生率、婚姻司法实践、教育程度和性别比降低了离婚率。因此,文章认为在最大限度减少离婚对社会产生负面影响的同时,依据上述实证结果,可以通过以下政策来降低离婚率:一是坚持房地产调控不动摇,进一步完善房地产调控政策,鼓励加大住宅的供应量,主要是确保保障性住房建设和加大普通商品房建设,建立基本住房保障制度,制定房地产市场的长效机制,实现房价合理回归,逐步满足居民基本住房需求,以此降低离婚率。二是在追求经济增长速度的同时,更要注重经济增长的质量,要大力发展第三产业,通过产业结构调整提高我国就业率,政府也要加大对劳动者技能培训的投入,消除劳动力市场分割,提高劳动力市场流动性,以此增加就业率,通过就业率提高来降低离婚率。三是政府需加大小城镇资金投入,制定政策鼓励社会资本和民间资本进入小城镇,鼓励大中城市产业向小城镇转移来就地城镇化,进而降低农民进城造成的两地分居和婚姻观念急剧变化所导致的离婚率。四是分地区分阶段调整计划生育政策,通过舆论宣传鼓励人们至少生一个孩子,减少丁克家庭数目,对2006年中国综合社会调查数据的分析表明,没有孩子的夫妇初始婚姻的离婚率是有孩子夫妇的44.5倍。五是采取有效措施,使我国各地区对于离婚的司法裁决更加规范和严格,并加大监督,使得严格的法律制度能够得以顺利地贯彻落实,进而降低离婚率。六是各地政府要加大教育投入,通过减税、补贴等优惠政策鼓励私人办学,适时放开外资办学等措施来提高人们的受教育程度,以此来降低离婚率。七是尽快健全社会保障制度降低社会负担过高对于离婚率的负面影响,需多渠道增加社会保障资金投入,不断扩大覆盖面,使得人人老有所养、病有所医,享有基本生活保障,在此基础上稳步提高保障水平。八是要加强宣传教育更新和改变人们“重男轻女”、“传宗接代”等传统生育观念,还要健全相关法律政策打击非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠,同时加大处罚力度以平衡男女性别比,进而降低离婚率。

参考文献:

[1]James A. Weed. Age at Marriage as a Factor in State Divorce Rate Differentials [J]. Demography, 1974,11(3):361-375.

[2]Leone Poindexter Plummer and Alberta Koch-Hattem. Family Relations[J].1986, 35(4): 523-529.

[3]Katherine,T. et al.Structural Determinants of the Divorce Rate: A Cross-societal Analysis [J].Journal of Marriage and the Family,1989,51(2): 391-404.

[4]Lester, David, Regional Differences in Divorce Rates: a Preliminary Study[J].Journal of divorce and Remarriage,1999,30(4):121-124.

[5]Tzeng,Meei-Shenn.The Effects of Socioeconomic Heterogamy and Changes on Marital Dissolution for First Marriages[J].Journal of Marriage and the Family,1992,54(3):609-619.

[6]Hoffman,s.and G.Duncan.The Effect of Incomes, Wages, and AFDC Benefits on Marital Disruption[J].Journal of Human Resource,1995,30(1):19-41.

[7]Nakonezny, et al. The Effect of No-fault Divorce Law on the Divorce Rate across the 50 States and its Relation to Income, Education, and Religiosity [J]. Journal of Marriage and the Family, 1995, 57(2): 477- 488.

[8]Stacy J. Rogers and Danelle D. DeBoer. Changes in Wives Income: Effects on Marital Happiness, Psychological Well-Being, and the Risk of Divorce[J].Journal of Marriage and the Family, 2001,63(2):458-472.

[9]Hiroyuki Matsuura, Kazuharu koide, Nobuo Noda.Statistical Analysis for Social Factors of Divorce(Love is All, or Not?[J]. Biomedical Fuzzy Systems Assoicication,2006, 8(1):159-165.

[10]曾毅,吴德清.八十年代以来我国离婚水平与年龄分布的变动趋势[J].中国社会科学,1995(6):71- 82.

[11]徐安琪,叶文振.中国离婚率的地区差异分析[J].人口研究,2002(4):28-35.

[12]米大鹏.中国离婚率影响因素的实证分析[J].市场与人口分析,2007(6):255-260.

[13]陆益龙.“门当户对”的婚姻会更稳吗——匹配结构与离婚风险的实证分析[J].人口研究,2009(3):81-83.

[14]周立志,郑海燕,周怡.离婚率预测及影响因素分析——以日本为例的建模分析[R].南方医科大学,2010年工作论文.

[15]高梦滔.农村离婚率与外出就业:基于中国2003—2009年村庄面板数据的研究[J].世界经济,2011(10):55-69.

[16]孙晓娟,陈维涛,赵东红.中国城市化进程与离婚率之间的实证分析[J].长春理工大学学报(社会科学版),2012(3):41-43.

[17]朱海忠,蔡砚秋.增加离婚成本能否降低离婚率[J].南通大学学报(社会科学版),2010(5):58-64.

[18]李秀敏.人力资本、人力资本结构与区域协调发展——来自中国省级区域的证据[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2007(3):47-56.

责任编辑:萧敏娜 吴锦丹 萧敏娜 常明明