口传史诗《格萨尔》对外传播的翻译中介模式探析①

王治国

(1天津工业大学外国语学院,2天津师范大学文学院,天津 300387)

一、引言

中国是统一的多民族国家,各民族创作了许多优秀文学作品,特别是少数民族中流传着大量口头文学和口传文化,共同构成了中华民族瑰丽多彩的文学画廊。与世界其他民族相比,中国口传文化蕴藏丰富、流布广泛、异彩纷呈,有着自己的特殊性——活形态传承。仅就在口头传统中占有重要位置的史诗而言,中国北方和南方少数民族中已发现大量的史诗或史诗叙事,至今仍以活形态口头演述方式在本土文化空间中传承和传播,既熔铸成了口头传统的一座座奇峰景观,也是中华民族骄傲的精神财富,其中最具典型代表的是藏族口传英雄史诗《格萨尔》。集藏族古老的历史记忆、英雄传说、风俗习惯、歌谣谚语于一体,融原始的自然崇拜、苯教和佛教信仰(藏传佛教、喇嘛教)等意识形态于一炉,《格萨尔》史诗经千年传唱至今,主要以民间艺人传唱、文本传承为主要传播方式,也包括整理、翻译、研究、出版等广义传播方式。《格萨尔》史诗为藏语原创,在当前中国文化“走出去”大背景下,如何通过翻译让史诗步入世界文学之林,便成为一个具有重要研究价值的学术课题。

二、《格萨尔》史诗域外译介路线

《格萨尔》史诗的发现向世界表明:中国不仅有史诗,而且拥有世界上最长的史诗。经过千年的民间说唱和文本传承,《格萨尔》史诗在域内从藏族传播到蒙古族、土族、裕固族等地区,域外传播到印度、尼泊尔、蒙古、前苏联的卡尔梅克、布里亚特等国家和地区,形成多语种史诗版本的复杂格局,堪称“口头文学典范”和“活形态”史诗之王。19世纪以来,《格萨尔》对外传播日趋广泛,引起了西方藏学家和汉学家的关注和重视,先后出现了俄语、法语、德语、英语等翻译本,20世纪在美国和日本也有译本出版发行。随着各种译本的进一步传播,史诗开始为域外读者所了解,在国际上也逐渐享有一定的声誉,受到世界人民的喜爱。

肇始于二十世纪三、四十年代的国外口头诗学(Oral Poetics),也称口头传统(Oral Tradition)理论,迄今已经形成一门精深的学术传统。事实上,随着人们对史诗等民间文学的重视和系统而专门的史诗研究,尤其是关注到《格萨尔》的多语种翻译和对外传播的研究,一门新兴的学科——“格萨尔学”已经诞生,而且已经成为国际“藏学”和“蒙古学”重要的研究领域之一。[1]P16经初步研究发现,《格萨尔》有“民译”(藏蒙、蒙汉、藏汉、藏土等民族语言内部互译)、“译外”(藏英(外)、蒙英(外)、汉英(外))和“外译”(俄语-德语-法语-英语等多种外语之间翻译)等三种复杂翻译现象和译本形态存在。[2]P56。从 1716年蒙文版《格萨尔》得以印刷成书完成由文化到文本首次转变以来,《格萨尔》就一直努力寻求进入世界文学的大门。率先开展的是中华各民族之间的翻译和流传,主要是从藏语到蒙语再到汉语的民译过程。在《格萨尔》国内民译和汉译中,不同民族均在史诗里留下了各自的历史与文化积淀,充分说明了《格萨尔》国内流传之广,深受读者之喜爱。各民族语内部的民译为《格萨尔》史诗的他民族化、对外译介和传播及走向世界文学提供了转译的可行途径。

对现有国际藏学和蒙古学资料的研究表明,是域外学者较早地在学科意义上开展《格萨尔》的译介活动,时间可上溯到18世纪70年代。就书面文本翻译而言,《格萨尔》外译可追溯到1716年首次以文本形式刻印出版的“北京木刻本”蒙文本的翻译。该本的出版使外国学者有机会接触、了解《格萨尔》,并开展相关的研究。1776年和1893年,俄国学者帕拉斯(P·S Pallas)和帕塔宁(G.N.Potanin)分别在《在俄国奇异的地方旅行》和《汉边地区的唐古特-藏族与中部蒙古族》两部著作中,把蒙文版《格斯尔》和藏文版《格萨尔》介绍到欧洲,并且出版了俄文译本。随后国外学者开始关注《格萨尔》,同时展开了对史诗的翻译与研究工作。从蒙、藏文版《格萨尔》开始译介到欧洲的200多年以来,国外已用蒙文、俄文、德文、法文、英文、印地文、乌尔都文、西班牙文、日文出版的《格萨尔》部本150多种,发表《格萨尔》研究论著 300 多部(篇)。[3]P9

对《格萨尔》的域内外翻译进行学术梳理,就会发现《格萨尔》由文化进入文本再进入世界文学大致有三条路线或途径:第一条路线以法国藏学家大卫·尼尔(Alexandra David-Neel)《岭·格萨尔超人的一生》译本为代表,开启了早期欧陆各主要语言之间翻译和传播帷幕;第二条路线是近代北美汉学的翻译传播,以1996年道格拉斯·潘尼克(Douglas J.Penick)《格萨尔王的战歌》译本为代表。第三条路线就是中国大陆本土的英译,以王国振等人的现代英文译本《格萨尔王》(King Gesar)为代表。在史诗跨越国境向外传播过程中,海外人士、汉学家充当了《格萨尔》对外译介的主角。直到1949年以后,特别是进入21世纪以来,《格萨尔》对外译介的模式发生了重大变化:翻译主体由海外汉学家逐渐过渡到中国本土译者,之前的个人译介方式转变为国家译介方式,成为一种国家政府机构行为,具有浓厚的对外宣传性质,其实质就是一种“文学外交”或“文化外交”。

三、民族文学翻译与《格萨尔》翻译谱系

中华各民族文学之间的翻译源远流长,伴随着各民族相互交流融合的全过程。然而,近代以来才开始了对民族文学翻译问题的理论探索。我国民族文学研究先驱之一——满族作家老舍1956年在中国作家协会第二届代表大会上作了《关于兄弟民族文学工作的报告》,他指出:翻译是个关键问题,没有翻译,就没有各民族、各国之间的文化交流。翻译可分为三类:各民族翻译汉族文学,汉译各民族文学和各民族互相翻译。[4]P4显然,老舍是从新中国新文学体制建设的高度上,将民族文学的搜集、整理和研究与新文学学科建设整合起来,首次提出民族文学翻译的问题。他提出的民族文学翻译类型三分法主要是着重于中国民族文学内部交流的话题,包括汉语文学作品翻译给各兄弟民族和将少数民族母语创作的文学作品翻译给全国各民族,也就是民族文学之间与汉族文学之间的互译问题,其中或多或少地蕴涵着中华多民族文学史观的雏形。尽管还未涉略民族文学对外翻译与传播话题,但已开始关注新文学建设中民族文学的地位和翻译问题。

新时期以来,民族文学翻译重要性逐渐引起有识之士的关注和重视,王宏印对民族文学的概念进行了界定:

所谓的民族文学,有广狭之分。广义的民族文学就是国别文学,而狭义的民族文学则专指中国少数民族文学,例如蒙古族、满族、回族、藏族等文学和文化典籍(在国际上有时称为“族裔文学”或者“非通用语文学”,但与我们的民族文学不同)。这些是汉语言文学主流和汉族主流文化的重要补充和中国文学文化全景的重要组成部分,舍此则中国文学是残缺不全的。[5]P6

可见,民族文学有广义和狭义两层含义。民族文学在广义上指涉整个民族文学的总和,狭义上专指少数民族文学;前者如包括汉族文学和其他少数民族文学构成的中华多元一体的民族文学,后者如藏族文学、蒙古族文学等少数民族文学。实际上,中华典籍英译语境中的民族文学翻译,其范围要广的多、复杂的多。总体而言,民族文学典籍翻译可分为:民族文学典籍的民译、汉译与外译。如果说民译是民族文学之间的相互翻译以及民语今译,汉译是指把民族文学翻译为汉语的话,那么,外译则是民族文学翻译为外语并在域外传播的重大课题。

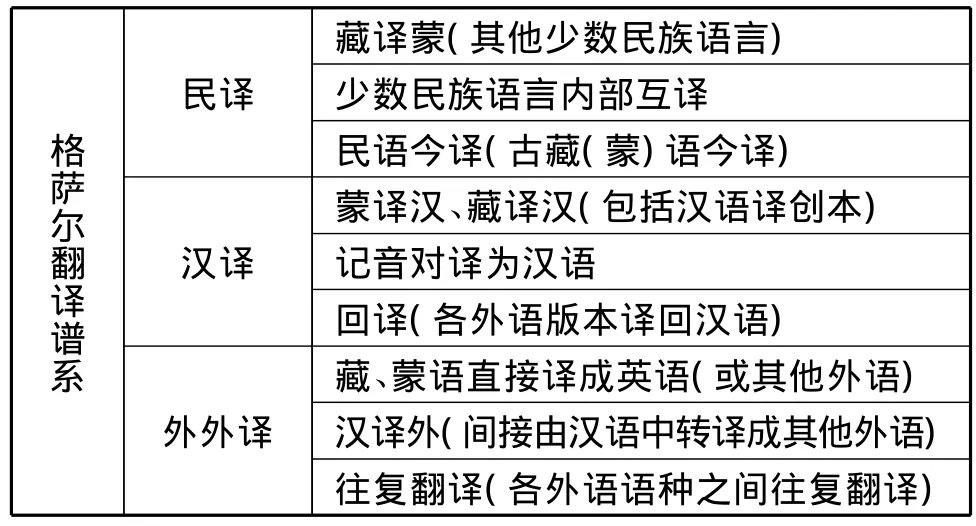

民族文学之间的民译研究就能构成一项重要课题。蒙古族《格斯尔》就是经过藏族《格萨尔》的蒙古化——翻译之后逐渐演变而成的独立英雄史诗,这一民译过程的形式和途径就很值得研究,更何况除了民译之外,还有更为复杂、多样化的外译现象存在,遗憾的是,这么丰富的翻译现象和材料并没有引起翻译界的足够重视。要研究《格萨尔》的译介和传播,就需要我们首先要对《格萨尔》的翻译现象进行分类,并予以说明。就《格萨尔》翻译个案来看,可做如下分类:

表1 《格萨尔》翻译谱系图

从译介语种和方向划分《格萨尔》史诗的翻译类型多达九类,是翻译史上少有的现象,其复杂程度可见一斑。如果从其他角度划分,还会有节译和全译、编译和缩译、复译和转译等传统意义上的分类方法。《格萨尔》史诗翻译现象为翻译研究拓宽了版图,这些都等待着我们作出翻译学意义上的合理解释,当然也不排除人类学及其他学科的跨学科阐释。

四、汉译中介:《格萨尔》外译之途

汉译中介是指作为藏语和蒙古语原创史诗《格萨尔》经过汉语翻译之后,归结为汉语衍生史诗,进而再将其翻译为各种外语、最终推向世界,从而汉译本《格萨尔》就成为了原创史诗走向世界文学的中介型态。1987年,《格萨尔》研究专家降边嘉措和吴伟合作编译了三卷本《格萨尔王全传》,作为藏族文化宝典丛书由北京宝文堂书库出版发行。2008年他们又出版了《格萨尔王》精选本,该本是上述三卷本的精简本,旨在用最短小的篇幅将这部鸿篇巨制介绍给国内外读者。汉语本约20万字,共分12回,221页,以天界篇、降魔篇和地狱篇三段结构形式,浓缩、精选《格萨尔王传》中最精彩部分,采用了汉语传统“章回体”形式,散韵结合,图文并茂,成为《格萨尔》的汉译中介文本(intermediate version),为进一步从汉语朝向外语翻译提供了一个现实范本。汉语本作为一个标准译本,在《格萨尔》走向世界的对外翻译中,扮演着中介作用,某种意义上已经体现了《格萨尔》国际化翻译的趋势,必将在推向域外其他语种译介方面发挥着重要的作用。果然,2009年当代资深翻译家王国振和朱咏梅合作,将该精选汉语本翻译成英语,由五洲传播出版社和辽宁教育出版社合作推出。

《格萨尔王》(英文版)与原汉语版《格萨尔王》保持高度一致,包括其中的体例设计、页码编排、章节目录、内容情节、插图布局以及相关的文字说明都与原汉语本一致,是唯一有汉语原本可资对照的《格萨尔》英译本。英译本不仅仅保留了原作的文体特点,也再现了原作浓郁的文化色彩。译本对原作一些艺术特点进行创造性再现,最为明显的则体现在唱词翻译部分。《格萨尔王》在唱词部分多用鲁体多段回环体格律①和自由体民歌格律。英译本中,说唱人物的说唱部分都单独成段,说唱内容一律用双引号标出,斜体印刷。这样译文虽然是散体诗歌,但是,说唱特征并没有埋没于大段的叙事之中,而是清楚地表现出了说唱形式。译作对原作中唱词的韵律、节奏、特点作了保留和变通。如第十二回中格萨尔要返回天界时,宝马坐骑江嘎佩布决定也要随格萨尔归去的一段唱词:

父亲骑过的老骏马,

落到儿子手里会卖掉它;

母亲挤过的老犏牛,

落到儿子手里会宰杀它;

英雄用过的老角弓,

落到傻瓜手里会折断它;

雄狮大王定要归净土,

我也不留要跟随他。[6]P217

此段唱词具有鲁体民歌多段回环体和自由体格律诗的典型特征。前面铺陈,最后两行唱出重点“雄狮大王定要归净土,我也不留要跟随他”。译文翻译如下:

For the fine old horse ridden by a father,

When his son gets it,

He will sell it or the old pien niu(the offspring of a bull and a female yak)milked by a mother,

When her son gets it,

He will sly it,

For the bow decorated with horn passed down from a hero,

When a fool gets it,

He will break it off.

As lion king must return to the pure land,

I must follow him instead of staying here.[7]225原唱词共有八行,而译文共有十行,增加了两行。其中对“老犏牛”的翻译占据了一定的空间,需要作出文化解释。译者采用了音译加注的方法,译为pien niu,然后加括号说明(the offspring of a bull and a female yak),增加藏文化信息,体现出文化人类学深度翻译的特点。另外,对原诗行中“落到…手里,会…它”这三行的处理,都使用了分译法,译成两行,使原诗行的语意确切,排列适当。译文虽然改变了行数,却毫无累赘之感,反而更加流畅、通顺,形式上更符合现代诗的特征。如连续使用了两个“for…”结构,三个“when…”从句,三次“he will…”从句,显得整个诗段整齐,句法统一,但统一中又灵活多变,富有形式美和节奏美。

《格萨尔王》英译是在官方大力支持和权威出版机构推动下,响应国家文化发展战略大计,走向了由中华本土译者翻译为主的阶段。将藏语和蒙古语原创史诗翻译为汉语,通过汉译中介再翻译为各种外语推向世界,构成了当前民族文学以汉语为中介走向世界文学的译介模式。

五、翻译中介:“民族”走向“世界”的可行模式

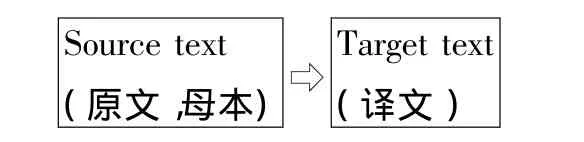

经汉译中介《格萨尔》英译本的出现,给民族史诗走向世界文学的翻译模式带来了新的扩充和理论思考。传统的翻译模式是由原文出发到译文的单向、线性运动过程,也就是最初亦步亦趋翻译模式(translation proper):即从原文到译文,其基本模式为:Source(原文,母本)→ target(译文,第一译本)。如表2所示:

表2 传统意义上的翻译模式

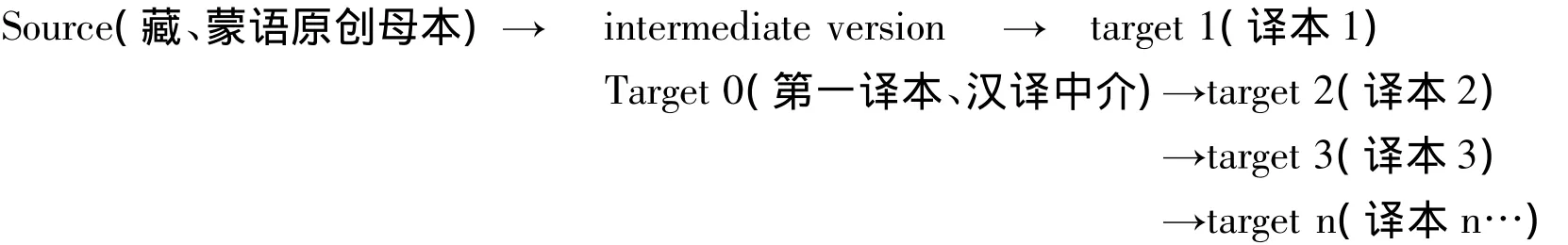

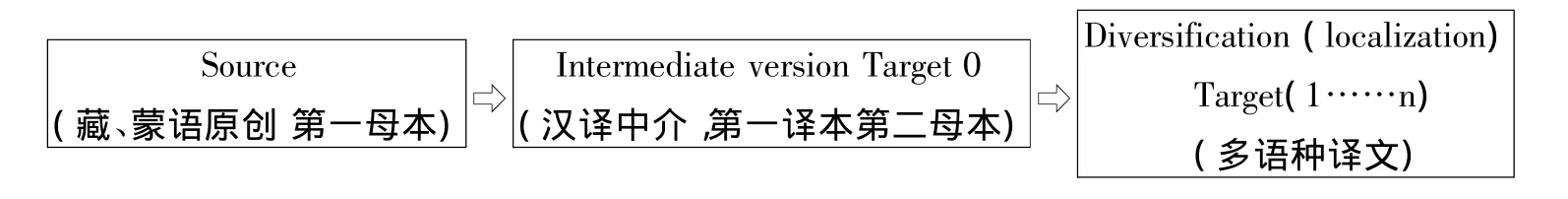

《格萨尔》翻译突破了传统的原文——译文二元对立的束缚,拓宽了翻译的形式和种类。原有简单的原文到译文的模式在史诗朝向世界文学翻译背景下,已经转变为了下面的模式:

或者用图例来表达如下:

表3 民族文学翻译的中介模式

史诗翻译或者在更广范围而言民族文学翻译之所以成为一种新的翻译模式,其中关键一环在于民族文学(文化)的中介文学文本的译出和形成(当前主要是汉译中介本),有了标准的第一译本(汉语本),也就是第二母本,根据其他不同接受文学场的文化需要,可以译出在译入语文化中需要的相应译本来,即译本target(1…n),从而不必参照原文,直接在第一译本(第二母本intermediate version)汉译中介的基础上,翻译出无数多其他语种的译文来(diversification)。

事实上,翻译史上类似的中介操作现象并不鲜见。例如圣经翻译史上的《七十子希腊文本》,该本一直被奉为经典译本,成了“第二原本”。“古拉丁语、斯拉夫语和阿拉伯语等语言中许多《圣经》译文则不以希伯来原文而以希腊语译文为源本”。[8]P23一些现代圣经翻译并不是直接对照希伯来原稿来译,而更多的是用希腊文译本跟希伯来文原稿一起作为翻译的原本,并参照已经翻译成英文和法文等西方主流语种的圣经译本,译者所做的工作只不过是在原有中介本文的基础上再加上一些本土化翻译策略而已,这里体现的尽是国际化和本土化合一的翻译策略。

汉译本作为一个标准译本,在《格萨尔》走向世界的对外传播中扮演着中介作用。阿来《格萨尔》小说汉文版在发行之初,就拟在全球以六种语言推出,足可以预测到《格萨尔》走向世界文学的巨大市场和空间。无论是降边嘉措精选本还是阿来的神话重写本,都是《格萨尔》的中介文本(intermediate version),在史诗对外传播中发挥着中转译出的作用。实际上我们具有天然的地缘优势,容易进行田野调查获得一手资料,因而要打破“格萨尔学”材料在国内、研究在国外的尴尬局面。而与国外同行合作研究需要我们拿出一定的研究成果来,即使有成果,也要加以翻译,走向“对话”和“沟通”。因而,《格萨尔》翻译的意义不仅仅是将史诗介绍给国外读者,更重要的是,通过翻译构筑与国外专家对话的学术平台,为进一步推动“格萨尔学”研究发展提供交流条件。

六、结语

王国振等英译本给民族文学开辟了一条可行的译介之途、“走出去”之路。未来民族文学的英译,可以说正是走到这样一条多向阐释的道路。或者说,降边嘉措的译创本以及王国振等据之而译出的英译本,恰恰是为当前少数民族民间口头文学译介、对外传播提供了一条可行之路,对新时期中国文学、文化“走出去”战略的实施不无启迪意义。当然,史诗(口头文学)经历文本固定、书面化、标准化之后,表演的随机性和民族性特征基本丧失了,再加上编译中的“格式化”问题,需要继续探索新的补偿方案,这也是未来需要学界同仁共同关注,通力合作的课题之一。

注 释:

①鲁体民歌是藏族民歌形式之一,又分为“拉鲁”—山歌和“卓鲁”—牧歌。在敦煌发现的古藏文史料中有不少记录,9世纪就很流行,在藏族文学作品中,受到普遍重视和广泛运用。鲁体民歌一般每首皆有数段,以三段为典型结构。每段少则二、三句,多则十数句,以二至五句最常见。每句音节一般相等,最多见的是七、八音节句。每首歌的段与段之间,段中相对的句子之间在设意、用词及节奏停顿上都有对仗的关系。一般情况下前数段是比兴,最后一段点出本意。回环排比,反复咏叹,思想内容渐次深化,感情色彩愈益浓烈,给人以情意隽永、其味无穷的感受。

[1]王宏印,王治国.集体记忆的千年传唱:蒙藏史诗《格萨尔》的翻译与传播研究[J].中国翻译,2011,(2).

[2]王治国.民族志视野中的《格萨尔》英译研究[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2010,(5).

[3][4]赵秉理.格萨尔学集成[C].第1-3卷、(第4卷)、(第 5卷),兰州:甘肃人民出版社,1990,(1994)、(1998).

[5]王宏印.中国文化典籍英译[M].北京:外语教学与研究出版社,2009.

[6][藏]降边嘉措,吴伟.格萨尔王[M].沈阳:辽宁教育出版社,五洲传播出版社,2008.

[7][藏]降边嘉措,吴伟.格萨尔王(英文)[M].王国振,朱咏梅,汉佳译,北京:五洲传播出版社,沈阳:辽宁教育出版社,2009.

[8]谢天振等著.中西翻译简史[M].北京:外语教学与研究出版社,2009.