战术数据链传输性能评估方法研究

杨 明,陈 静

(中国人民解放军91404部队,河北秦皇岛 066001)

基础理论

战术数据链传输性能评估方法研究

杨 明,陈 静

(中国人民解放军91404部队,河北秦皇岛 066001)

战术数据链不同于普通的数据通信系统,其性能与指控系统密切相关,以往的评估方法不能充分检验其传输性能。结合战术数据链与指控系统之间的数据传输实际,从战术数据链传输的准确性和时效性两个方面,提出了相应的指标体系和计算公式,提高战术数据链传输性能评估的实用性。

战术数据链;传输性能;评估

0 引 言

现代战争中,战术数据链是作战指挥与信息传输的纽带,是连接各作战指挥平台的“神经网络”,关系战争胜负[1]。战术数据链(Tactical Data Link)是一种按照规定的消息格式和通信协议,实时传输格式化数字信息的战术信息系统,通常由信息处理设备、消息标准与传输设备和通信协议三部分组成,主要用于传输战场态势信息和指挥控制信息。

战术数据链自20世纪50年代诞生以来,在美国等发达国家的军队得到了迅速应用,对提高武器装备、平台的整体作战效能起到了重要的推动作用。战术数据链对武器装备信息化有着巨大的推动作用,可使不同作战平台之间建立起高效的信息通道,从而获得C4ISR系统的整体信息支持[2-4]。数据链不同与一般的数字通信系统,信息传输具有实时性、信息格式的一致性和通信协议的有效性等主要特点。

1 评估方法的提出

战术数据链与指控系统密切相关,与普通数据通信系统有很大区别。以往的评估指标主要考核准确性且比较简单,没有考虑到其特殊性,不能充分检验其传输性能。对战术数据链传输性能的评估应该结合指控系统的数据使用机制进行专门研究,建立适应其特点和符合实际使用要求的指标体系和计算方法,推动战术数据链传输性能研究的深入发展。

根据战术数据链与指控系统之间数据传输的测试实践,从战术数据链传输的准确性和时效性两个方面,建立相应的指标体系和统计方法,提高战术数据链传输性能评估的实用性。

2 传输准确性评估

准确性是衡量战术数据链传输性能的首要指标,错误的信息将导致错误的战场态势和指挥命令,对于担负战场实时指挥保障的战术数据链而言,准确性指标尤其重要。

2.1 数据传输层面的准确性评估

战术数据链传输的准确性直接体现在传输过程中的误码和丢包,而丢包也是由误码引起的,因此误码是衡量准确性指标的基本依据。教科书中一般将误码率定义为传输过程中错误数据与总传输数据的比值,此定义对于传统的传输信道测试是适用的,因为不存在数据丢失情况,常用的误码测试仪均是此原理。但是对于实际传输指控数据的战术数据链,有传输丢包情况且考评指标仅有误码率这一种准确性指标时,对战术数据链的误码率统计方法就产生了较大的分歧和争议。

分歧和争议主要体现在错误数据定义问题。有种理解为沿用传统的传输信道误码率测试统计方法,只统计接收数据中的错误比特数[5],即用接收到的数据与发送的数据进行比对,统计接收到数据的错误比特数,而不考虑发出的数据未接收到的情况,即丢包数据不进行处理。这种理解在实际测试统计中存在严重问题:一是统计方法有缺陷,无视丢失的数据造成统计的数据不全,数据处理结果无法令人信服;二是影响其它与误码率有关指标的测试评估,如通信距离。在测试战术数据链的最大通信距离时,如果不考虑数据丢失情况,由于无线信号传播的随机性,可能出现发送成百上千包(帧)数据而只接收到一包(帧)正确数据的情况,而此时的误码率为0,对应的通信距离可能远超正常指标,此种情况是没有实际使用意义的,不能正确反映战术数据链的实际传输性能。

因此,从全面考察传输准确性的角度出发,在此给出战术数据链传输误码率的定义和计算公式,以与一般的误码率定义相区别。

2.1.1 传输误码率

传输误码率:为数据传输过程中接收数据错误、丢失比特数之和与发送数据总比特数的比值,其计算公式为:

式中:RCE为传输误码率;LSA为发送数据的总比特数;LRA为接收数据的总比特数;LRE为接收数据的错误比特数。

在实际数据处理过程中,LSA与LRA可以通过统计录取的发送与接收数据的比特数得到,比较简单;LRE则需要用接收数据与发送数据按照战术数据链协议进行比对,统计接收数据的错误比特数,相对复杂一些。

说明:传输误码率适用于战术数据链考评指标仅有误码率这一种准确性指标的情况。另外,本定义的战术数据链传输误码率是从实际测试、统计角度进行明确的,按照战术数据链协议,码的单位为比特,因此战术数据链传输误码率即是传输误比特率。其中,接收数据的错误比特数统计不含接收丢失数据的比特数,两者分别统计。

另外,公式(1)可以简化为:

式中,LRC为接收数据的正确比特数,用接收数据与发送数据按照战术数据链协议进行比对,统计接收数据的正确比特数。

2.1.2 丢包(帧)率与接收误码率

根据战术数据链的实际工作情况,错误与丢失数据对作战指挥的影响程度不一样,丢失的数据会影响信息传输的完整性与及时性,而错误的数据可能造成难以弥补的损失。因此,在考察战术数据链传输准确性的实践中,建议分别统计数据丢失与错误情况,从而更细致、精确地反映传输准确性结果。由于战术数据链产生数据丢失时,一般按协议规定将整包(帧)数据丢弃,下面用丢包(帧)率和接收误码率两个指标共同考察战术数据链的传输准确性。

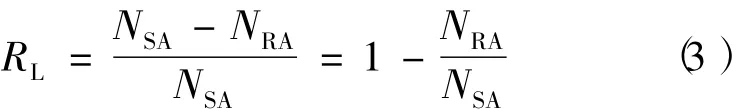

丢包(帧)率:为数据传输过程中数据丢失包(帧)数与发送数据总包(帧)的比值,反映出信息传输的完整性与连续性,其计算公式为:

式中:RL为丢包(帧)率;NSA为发送数据的总包(帧)数;NRA为接收数据的总包(帧)数。

在实际数据处理过程中,NSA与NRA可以通过读取录取的发送与接收数据的包(帧)数简单得到。

说明:接收数据的总包(帧)数NRA中包含有错误的数据,需要用接收误码率进行下一步的错误数据统计。

接收误码率:为传输过程中接收数据错误比特数与接收数据总比特数的比值,其计算公式为:

式中,RRE为接收误码率。

说明:引入接收误码率指标是为了考察在一定丢包(帧)率条件下的错误数据所占接收数据的比例情况,以与公式(1)的传输误码率定义和计算公式相区别。另外,接收误码率指标必须结合丢包率指标共同使用,单一的接收误码率指标是没有实际使用意义的。

例如,我们在测试战术数据链的最大通信距离时,是要求在满足一定丢包(帧)率、接收误码率等条件下的最大可通距离,如果没有丢包(帧)率指标限制,由于无线信号传播的随机性,可能出现发送成百上千包(帧)数据而只接收到一包(帧)正确数据的情况,而此时的接收误码率为0,对应的通信距离可能远超正常指标,此种情况是没有实际使用意义的,不能正确反映战术数据链的实际传输性能。

2.2 信息传输层面的准确性评估

战术数据链直接服务于指控系统,其格式化的数据能够被指控系统快速解读,这是战术数据链相较于普通通信系统的最大区别与优势。数据传输层面的准确性指标不能直接应用于指控系统,需要按照数据协议转换为指控系统能够直接使用的信息传输层面指标,这在战术数据链的实际使用中具有重要意义。而此方面的指标目前还没有教科书、标准等权威论述,在此就实际体会对信息传输层面的准确性指标进行初步探讨,暂使用误信息率这一指标来描述信息传输层面的准确性。其定义和计算公式如下:

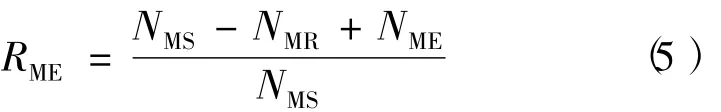

误信息率:为数据传输过程中接收数据错误、丢失信息数之和与发送数据总信息数的比值,其中,一条信息为战术数据链协议规定的一个某种类型的消

式中:RME为误信息率;NMS为发送数据的总信息数;NMR为接收数据的总信息数;NME为接收数据的错误信息数。

说明:上述误信息率定义的关键因素是如何确定信息数量,在此进行论述说明。一般战术数据链传输的信息数量有三种描述方式。

第一种,以指控系统解析出的详细数据为一条信息,例如一个目标消息中的“经度150度”可解读为一条、两条、三条和四条信息,一条信息的解读方式为:“150度”或“150”为一条信息,“经度”从此目标信息的其它内容外推出来;两条信息的解读方式为:“经度”或“经”为一条信息、“150度”或“150”为一条信息;三条信息的解读方式为:“150度”中的“1”、“5”、“0”各为一条信息,“经度”同样外推;四条信息的解读方式为:“经度”或“经”为一条信息、“150度”中的“1”、“5”、“0”各为一条信息。此种信息数量描述方式的信息数量单位过小,难以实际使用。首先,战术数据链的一个目标消息中,除经度外还包含纬度、航向、航速等内容,这些内容共同构成了一个完整的目标。按照此种描述方式,“经度150度”的各种解读方式中,只要有一条信息错误就已导致此目标信息整体错误,即使其它几条信息都正确此目标消息也没有使用价值。其次,从上面分析中可以明显看出,此种描述方式会产生各种解读方式,没有统一标准,难以实施。最后,此种描述方式将涉及到各条信息重要性的权重差异,更是难以操作实施。因此,本研究不采用此信息数量描述方式。

第二种,信息数量描述方式,以战术数据链传输的一包(帧)数据为一条信息。此种信息数量描述方式存在的问题是信息数量的单位过大,因为战术数据链传输的一包(帧)数据通常包含平台、目标、指令等多种消息,例如指控系统生成某战场态势时,战术数据链传输的一包(帧)数据含有5个目标,如果其中某一目标出现错误,并不影响其它4个目标的正确性,而按此种信息数量描述方式其它4个目标也被认为是错误的,这显然不符合实际情况,因此本文也不采用此信息数量描述方式。

第三种,信息数量描述方式,就是本研究采用的以战术数据链协议规定的一个某种类型的消息为一条信息。此描述方式避免了前两种描述方式信息数息,例如一个命令、一个平台消息、一个目标消息等。其计算公式为:量单位过小和过大产生的相关问题,更符合战术数据链的实际使用情况,满足能够被指控系统直接使用的信息传输层面的准确性要求。

在实际数据处理过程中,NMS与NMR需要按照战术数据链协议,通过读取录取的发送与接收数据的消息类型标识统计得到,接收数据的错误信息数NME需要用接收数据与发送数据按照战术数据链协议进行比对,统计接收数据的错误信息条数。

另外,参考2.1.2的分析方法,可以将错误与丢失信息进行分别统计,在此不再详述。

3 传输时效性评估

战术数据链传输数据的格式化,就是为了指控系统的快速解读,这是战术数据链相较于普通通信系统的最大优势。因此,时效性是衡量战术数据链传输性能的关键指标,直接关系到作战指挥的效率。

战术数据链进行数据传输时,与时间相关的环节主要包括:数据从发送到接收所需要的时间,即延迟时间;相邻两次数据传输的时间间隔;一定时间内传输的数据量,即传输速率。下面给出三个指标的定义和计算公式来反映战术数据链传输的时效性。

3.1 延迟时间

战术数据链的传输延迟时间主要反映的是其信道传输所需的时间,对指控系统的目标融合精度具有重要影响,有分析表明,当战术数据链的延迟时间在500 ms以上时,对空中目标融合精度的影响明显提高,需要对其进行修正[6-9]。因此,延迟时间的测量、修正对指控系统的实际使用具有重要意义。

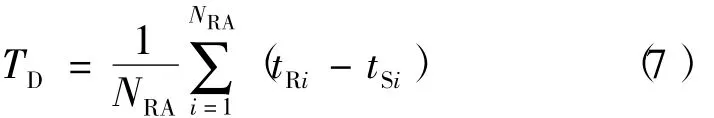

延迟时间:数据从发送到接收所需要的时间,其值为接收时刻和发送时刻的差值。由于战术数据链是按包(帧)来实际传输数据的,因此某包(帧)数据的延迟时间计算公式为:

式中:tDi为某包(帧)数据的延迟时间;tRi为某包(帧)数据的接收时刻;tSi为某包(帧)数据的发送时刻。

在一定时间内的延迟时间均值为:

式中,TD为所有接收包(帧)数据的延迟时间均值。

在实际数据处理过程中,tRi和tSi由数据录取设备提供,要求发送端与接收端数据录取设备的时间精度、时统精度满足数据处理要求。

说明:丢失的数据包(帧)无法统计延迟时间。

在实际使用中,不仅要关注总体延迟时间的均值,还需要关注各包(帧)数据延迟时间的分布,分析不同数据链、不同速率、不同包(帧)大小等对延迟时间的影响,一般需要延迟时间曲线来描述其分布情况。

3.2 刷新时间

战术数据链的数据刷新时间是体现其传输实时性的重要指标,对于平台、目标等自动刷新数据的消息,刷新时间能够反映指控系统战场态势的生成实时性。因此,刷新时间对指控系统的实际使用具有重要意义。

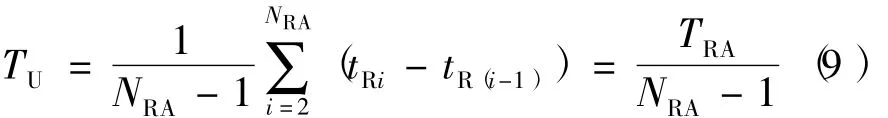

刷新时间:为相邻两次接收数据的时间间隔。由于战术数据链是逐包(帧)传输数据的,因此相邻两包(帧)消息的刷新时间计算公式为:

式中:TUi为某相邻两包(帧)接收数据的刷新时间;tRi为某包(帧)数据的接收时刻,i=2、3、…、NRA;tR(i-1)为前一包(帧)数据的接收时刻。

在一定时间内的刷新时间均值为:

式中:TU为所有接收包(帧)数据的刷新时间均值;TRA为接收时间。

说明:丢失的数据包(帧)的刷新时间没有实际使用意义,在此不进行统计。

刷新时间综合体现了指控系统与战术数据链的传输机制。在实际使用中,不仅要关注总体刷新时间的均值,还需要关注各次刷新时间的分布,分析不同数据链、不同网络成员数量、不同速率、不同包(帧)大小等对刷新时间的影响,一般需要刷新时间曲线来描述其分布情况。

3.3 传输速率

战术数据链的传输速率反映的不仅是其通信传输能力,还包含有指控系统的传输机制对战术数据链传输能力的影响,对研究提高指控系统的指挥效率具有重要意义。

传输速率:为一定时间内指控系统通过战术数据链传输的数据量,其值为接收数据的总比特数与接收时间的比值,计算公式为:

式中:RC为传输速率;tRN为接收结束时刻;tR1为接收起始时刻。

在实际数据处理过程中,tRN与tR1由数据录取设备提供。

传输速率RC反映的是一定时间内指控系统通过战术数据链进行数据传输的传输速率均值,而实际使用中传输的数据量时大时小,并且我们大多会关注传输速率最大能达到多少,这就需要对传输速率的瞬时值进行描述。从理论上讲,数据量的单位越小,对传输速率瞬时值的描述就越准确,而战术数据链是以包(帧)为单位进行数据传输的,各包(帧)的比特数有大有小。因此,本文使用瞬时传输速率这一指标,采用每包(帧)数据的比特数为数据量单位、每包(帧)数据的传输时间为时间单位,来描述传输速率的瞬时值。瞬时传输速率的定义和计算公式如下:

瞬时传输速率:为一包(帧)数据的比特数与其传输时间的比值,计算公式为:

式中,RCi为瞬时传输速率。

由于战术数据链传输实际、现有录取设备工作原理与时间精度所限,录取设备只能在每包(帧)数据接收结束后记录时刻,因此实际数据处理过程以相邻两包(帧)数据的时间差来表示每包(帧)数据的传输时间。

说明:本定义的战术数据链传输速率是从实际测试、统计角度进行明确的,按照战术数据链协议,码的单位为比特,因此战术数据链的传输速率即是比特传输速率,这就是指控系统实际使用数据的传输速率。对于战术数据链内部传输信道所涉及的码元传输速率,在此不进行讨论。

从公式(11)可以看出,瞬时传输速率与刷新时间直接相关,为一包(帧)数据的比特数与其刷新时间的比值,是包含指控系统与战术数据链传输机制的综合指标。为更好地体现战术数据链的信道传输能力,可以采用传输延迟时间作为一包(帧)数据的传输时间,相应使用瞬时信道速率指标,其计算公式为:

式中,RHi为瞬时信道速率。

通过比对RCi与RHi的大小,可以得出指控系统对战术数据链传输能力的实际利用程度,为改进指控系统的传输机制、提高其指挥效率提供参考。

4 评估实例

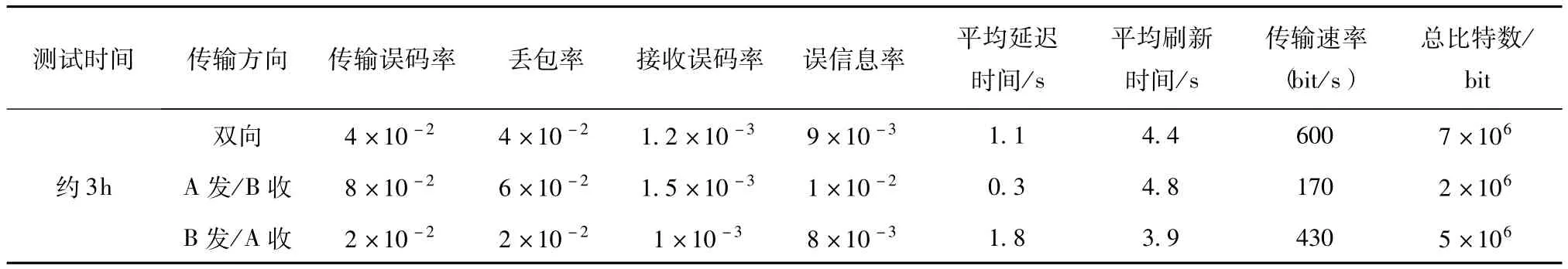

结合某次数据链测试,采用研究提出的评估方法对测试数据进行了处理,结果见表1。

表1 数据链传输性能测试数据处理结果

参考表1的数据处理结果,采用本文提出的战术数据链传输性能评估方法,能够得到传输误码率、丢包率、接收误码率、误信息率、延迟时间、刷新时间、传输速率等结果,较为全面地评估其传输性能,为分析查找存在的问题和改进方向提供指导。

5 结 语

战术数据链与传统通信系统有很大区别,其与指控系统的紧密结合形成了一种全新的、综合的通信应用模式。战术数据链传输的格式化数据与指控系统的自动解读、使用息息相关,对其传输性能的分析应该结合指控系统的数据使用机制进行深入、细致的研究。本研究从指控系统与战术数据链实际使用的角度,对战术数据链的传输性能评价进行了初步探索,未涉及战术数据链内部传输信道所涉及的传输带宽、频带利用率等其它传统通信指标。战术数据链还有很多与指控系统使用相关的具体问题有待探讨、明确,以推动战术数据链传输性能研究工作的深入开展,更好地服务于作战指挥效率提升这一总体目标。

[1]黄强,李有才,刘茂立.数据链对舰艇编队作战指挥效能影响分析[J].舰船电子对抗,2010,33(6):74.

[2]陈少卿,张金明,周彦,等.C4ISR系统信息优势与制信息权评估方法研究[J].系统仿真学报,2004,16(5):1060-1063.

[3]张杰,蒋晓原,徐启建,等.C4ISR系统信息优势评估模型研究[J].系统工程与电子技术,2005,27(4):672-675.

[4]杨光,赵炤,周经伦,等.C4ISR中数据链系统信息优势评估方法研究[J].系统仿真学报,2011,23(1):25.

[5]龚正霞,李有才,方勇昌.数据链信息系统准确性效能评估模型分析[J].舰船电子工程,2012,32(1):52. Wireless Networks[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2008,26(1):118-129.

[20]ZHAO Q C,GEIRHOFER S,TONG L,etal.Opportunistic Spectrum Access via Periodic Channel Sensing[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2008,56(2):785-796.

[21]LEE W,AKYILDIZ I F.Optimal Spectrum Sensing Framework for Cognitive Radio Networks[J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2008,7(10):3845-3857.

[22]李文峰,沈连丰,胡静.传感器网络簇间通信自适应节能路由优化算法[J].通信学报,2012,33(3):10-19.

秦智超(1981—),男,河北沧州人,博士,研究方向为无线网络;

E-mail:qinzhichao@bupt.edu.cn

周春华(1983—),男,江西吉安人,硕士,主要研究方向为移动自组网,天基信息网络;

张 平(1981—),男,浙江临海人,工程师,博士,研究方向为天地一体化网络;

陆 洲(1970—),男,河北人,研究员级高级工程师,博士,研究方向为宽带卫星通信、天基网络;

周 彬(1966—),男,河南郑州人,研究员级高级工程师,研究方向为测控通信、天基信息系统。

[6]关成斌,王国宏,李世忠,等.数据链时延对融合精度影响的仿真分析[J].扬州大学学报,2012,15(1):47-50.

[7]任培,王文政,周经伦,等.数据链时延对超视距空战影响的分析[J].计算机工程,2009,35(14):249-251.

[8]仝海波,梁俊,吕娜.战术数据链时延特性的仿真分析[J].电光与控制,2009,16(8):53-55,64.

[9]肖双爱,李钦富,王忠强.数据链中航迹校准算法研究[J].中国电子科学研究院学报,2009,4(4):422-426.

作者简介

杨 明(1975—),男,高级工程师,主要研究方向为通信与通信对抗;

E-mail:yangmingym860@sina.com

陈 静(1975—),女,高级工程师,主要研究方向为通信与通信对抗。

Study on the Transm ission Performance Evaluation M ethods of Tactical Data Link

YANG Ming,CHEN Jing

(The Unit91404 of PLA,Hebei Qinhuangdao 066001,China)

Tactical Data Link differs from common data communication system,whose performance is related to command and control system.The previous evaluation method cannot fully test its transmission performance.Based on the data transmission between Tactical Data Link and command and control system,indicator system and formula are proposed from the accuracy and time effectiveness of Tactical Data Link transmission,improving the practicability of the transmission performance evaluation for Tactical Data Link.

Tactical Data Link;transmission performance;evaluation

E917

:A

:1673-5692(2015)01-025-06

10.3969/j.issn.1673-5692.2015.01.004

2014-11-17

2015-01-08