认知参照点视域下中西修辞对比探究

——以《红楼梦》及霍译本中隐转喻修辞为例

周 阳

(广西大学 外国语学院,广西 南宁 530004)

认知参照点视域下中西修辞对比探究

——以《红楼梦》及霍译本中隐转喻修辞为例

周阳

(广西大学 外国语学院,广西 南宁530004)

由于文化体系不同,汉英民族对同一种语言现象存在不同的认知。文章以《红楼梦》中的隐喻和转喻为例,指出中西修辞的不同,并从认知参照点的角度分析产生该差异的原因。

隐喻;转喻;认知参照点;《红楼梦》

认知参照点结构表征了一种人类基本的认知能力,它能解释许多语言现象。但很少有学者将认知参照点理论与中西修辞之间的差异现象联系起来。本文以《红楼梦》中的隐喻和转喻为例,指出中西修辞的不同,并从认知参照点的角度分析产生该差异的原因。

一、认知参照点理论

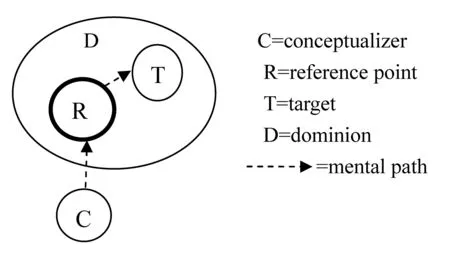

Langacker认为,认知参照点是普遍存在于我们每时每刻日常经验中的一种基本认知能力。[1]其模型如下图[2](P174)所示:

图1 认知参照点模型[4](P174)

图中C表示认知主体,R代表认知参照点,T为目标,即认知主体利用认知参照点来认识的事物;虚线箭头代表了认知主体到目标的认知心理途径;大椭圆D代表认知领地或认知域,是认知参照点能够激活的潜在的目标的集合;加粗的圆圈表示具有凸显性。

人们为什么选取某一事物作为参照点而不选取另一事物呢?这就是由认知参照点的凸显性决定的。所谓凸显性就是指某一事物具有十分明显的特性,容易引起人们的注意。只有具备凸显性的实体充当认知参照点才能更好地激活认知主体对目标事物的认识。

由于环境的差异,不同国家、地域的人们有着不同的文化体验和生活经历,从而产生了不同的认知域。基于这种不同的认知,对于同一种事物,人们会产生不同的联想、反应和感受。所以,当中西方国家的人们在各自的认知域中检索这些与目标事物相关的不同联想意义并将其凸显出来作为参照点认识目标事物时,该事物也就有了不同的含义。具体来说,这种认知过程的不同使得英汉语民族的人们在理解和认识修辞上也出现了不同。

二、《红楼梦》与霍译本中的修辞

本文主要描述《红楼梦》及霍译本中的隐喻和转喻对比,认识中西修辞的差异,并以认知参照点理论为框架解释这种差异背后的深层原因,以便对中西修辞做更进一步的深入研究。

1.隐喻对比

隐喻的研究由来已久,从传统的修辞观阶段到如今认知语言学中的概念隐喻阶段。作为一部鸿篇巨制,《红楼梦》中的隐喻现象也是其研究的关键。

(1)色彩隐喻对比

肖家燕概括了《红楼梦》中的红色隐喻:[3](P48)“红色”是社会;“红色”是情欲;“红色”是美丽;“红色”是羞怯、愤怒等情感,并指出“红色”是《红楼梦》的灵魂。

在“红色是情欲”这个概念隐喻下,宝玉的居所——“怡红院”代表了他对“红”的热烈的情感。但在霍译本中,“怡红院”被译为了“the House of Green Delights”,“红”没有对应的译为“red”,而是用“green”来代替。类似的还有将宝玉的别号“怡红公子”译为“Happy Green Boy”。鉴于红色是读者理解《红楼梦》的重要因素,为什么霍克斯却舍弃“red”而选择“green”呢?

从认知参照点理论的角度分析,由于中国人与西方人的实践体验不同,他们有着不同的认知范围。基于这种长期的不同经验和感受,中西方人对同一种颜色有着不同的认识,这种不同使得他们在用颜色描述或修饰事物时,倾向于选择那些与他们的认知观相一致的颜色。在中国人看来,红色是热烈喜庆的象征,汉语读者把这一象征意义作为认知参照点来理解“怡红院”“怡红公子”中“红”的喻意就与作品的创作意图相符。但在西方人的认知中,红色代表暴力、血腥。如果霍克斯直接将其译为“red”,那么西方读者就会以red的这一贬义负面意义为认知参照点来解读人物性格,认为宝玉是一位嗜血者,这完全背离了作品的人物形象。因此,为了保证西方读者对作品的理解不出现偏差,霍克斯选取了“green”。在英语文化中,“green”表示生机和活力,使人想到春天万物复苏的景象,更贴近汉语中红色的含义。

为什么汉语中红色是热烈的象征,而不是其他颜色呢?这一点可以用认知参照点的凸显性来解释。当然,这一凸显性是植根于人们长期的经验和认知中的。汉民族的人们在不断体验和实践事物的过程中,头脑里已经产生并固化了“红色是喜庆祥和”的这一认知观念。所以在选择能够引起人们注意并代表美好象征意义的颜色时,红色就从众多颜色中凸显出来,成为人们的首选。这也是为什么新娘结婚时要穿红色的旗袍,重大节日铺设红地毯的原因。

(2)动物隐喻对比

人类在使用语言时,经常通过隐喻把某些动物的特性映射到自身或其他事物上。这是在汉语和英语中都有的语言现象。由于英汉文化的不同,动物隐喻也存在差异。

例1水溶见他语言清楚,谈吐有致,一面又向贾政道:“令郎真乃龙驹凤雏。”(第十五回)

霍译:The prince observed to Jia Zheng that “the young phoenix was worthy of his sire.”

例1中水溶以龙凤作喻来称赞宝玉谈吐不凡。因为在中国人的认知域中,龙凤不仅是中华民族的象征,还喻指那些才华横溢、出类拔萃的人,称他们为人中龙凤。所以古代皇帝被称为真龙天子,凤用来指代那些尊贵的人。在这样的文化背景下,汉语读者能够理解“令郎真乃龙驹凤雏”的褒义含义。而西方人对“龙”这一动物的认知与中国人截然不同。在他们眼里,“龙”是邪恶的象征。因此,为了不使英语读者对作品产生误解,霍克斯索性不译“龙”这一隐喻,只保留在英汉文化中有大致相同含义的“凤”隐喻。

也就是说,在认识龙这一动物通过隐喻喻指人的过程中,由于中西方人不同的认知域,他们对龙有着不一样的情感态度,联想到了龙的不同特性,把这些不同的特性作为认知参照点理解有关龙的隐喻时就会产生不同的看法。

(3)调味品隐喻

醋是一种调味品,是中西方人所熟悉的客观存在,但是其隐喻用法在中西方文化中却存在差异。

例2贾琏道:“你不用怕他,等我性子上来,把这醋罐打个稀烂,他才认得我呢!”(第二十一回)

霍译:“You needn’t worry about her”,said Jia Lian.“One of these days when I get my temper up I’m going to lay into that jealous bitch and break every bone in her body.”

例2中,贾琏要打个稀烂的并不是醋罐,而是隐喻性地指王熙凤,揭示她爱妒忌的性格特点。英语读者也许会觉得奇怪,“醋”和“妒忌”怎么会联系在一起?在汉语文化中,这一联系是有其历史根源的。唐人张之《朝野佥载》道:“唐太宗有意赐宰相房玄龄几名美女为妾,房玄龄不敢接受,只因夫人嫉妒心重。”唐太宗得知后,便召房玄龄夫人前来,曰:“若宁不妒而生,宁妒而死?”谁知房玄龄夫人面无惧色,接过毒酒,一饮而尽,以示其“宁妒而死”的决心。当然房玄龄的夫人没有死,因为所谓的毒酒其实只是一壶醋。所以说“某人是个醋坛子”时,人们会以这一典故作为认知参照点来识解说话人的言外之意。久而久之,在中国人的认知中,吃醋隐喻性地指一种嫉妒心理。

虽然“醋”也是西方人熟悉的客观存在,却没有这一隐喻意义。如果直接将其译为“vinegar”,英语读者在缺乏这种文化参照的情况下无法在他们的认知领地中建立起“醋与嫉妒”的联系,也就难以理解该隐喻喻指的目标的真正含义。因此霍克斯采用意译,直接将“醋罐”译为“jealous”。

(4)俗语隐喻对比

俗语是民族文化的缩影,反映了一个民族的特点和习俗。它是人们生活经验的概括,其语言简练,富有深意。在日常交往中,经常可以听到人们用俗语表达观点。由于中西方不同的文化背景,英汉语读者对俗语有不同的理解。

《红楼梦》是一个聚集了众多人物的大舞台,其人物对话中也出现了大量的俗语,这些俗语在刻画人物性格上发挥了重大作用,有助于读者更深入地理解作品。

例3贾芸笑道:“……巧媳妇做不出无米粥来……”(第二十四回)

霍译:Jia Yun smiled:…Even the cleverest housewife can’t make bread without flour…”

“巧媳妇做不出无米粥来”这一俗语已广为人知,意为即使是聪明能干的妇女,没米也做不出饭来。比喻做事缺少必要条件,很难做成。贾芸向舅舅卜世仁借钱遭到拒绝。该俗语隐喻性地表明虽然贾芸也想找一桩营生过活,却奈何没有本钱,什么都做不了。

在该俗语中,米和粥是中国人所熟悉的。而在西方人的饮食文化中,他们经常吃的是面包,其制作的原材料是面粉。这种饮食文化的差异体现在他们的饮食习惯上,使得他们对不同食物的感受和熟悉程度不一样。所以霍克斯把该俗语译成了“Even the cleverest housewife can’t make bread without flour”。英语读者对面包很熟悉,所以把bread和flour作为认知参照点理解该俗语就相对容易多了。

例4凤姐道:“……那薛老大也是吃着碗里的看着锅里的,这一年来的光景,他为要香菱不能到手,和姨妈不知打了多少饥荒……”(第十六回)

霍译:You know what Cousin Xue is like:always one eye on the dish and the other on the saucepan.Throughout the whole of this last year there have been I don’t know how many alarms and excursions between him and poor Aunt Xue because she would not let him get his hands on Caltrop.

俗语“吃着碗里的看着锅里的”是说碗里已经有了食物,心里却还惦记着锅里的食物,比喻贪心,不知足。理解例句中的俗语需要联系故事发生的背景和人物的性格。《红楼梦》中的薛蟠是一个贪婪好色的“呆霸王”。该俗语通过隐喻的方式说明薛蟠垂涎香菱的美色并想把她占为己有。

碗和锅是中国人每天吃饭的餐具和做菜用的器具,汉语读者将它们作为认知参照点,很容易理解该俗语的隐喻用法。但是在西方人的生活习惯中,他们经常是用大小不同的盘子来盛食物的,因为他们吃的是面包土豆和牛排等食物,他们有的是dish和saucepan。所以霍克斯将该俗语中的碗和锅译为dish和saucepan。因为只有这样,西方读者才能在他们的认知域中找到与之相对应的实物,并把它们作为认知参照点来认识目标事物。

2.借代与转喻对比

借代是汉语修辞学上的辞格之一,是利用甲乙两事物之间的相关关系,以乙事物来代替甲事物的一种修辞方式。

英语中与之对应的是“metonymy”,即转喻。传统修辞学认为转喻是甲乙两事物之间的替代关系。随着认知语言学的发展,人们普遍意识到转喻的认知本质,认为它与隐喻一样是人类基本的认知手段。[4]

曹雪芹在《红楼梦》中也运用借代手法来描写人物,向读者展示生动的形象。比如用“须眉”指代男子,以“脂粉”和“裙衩”指代女子。这一修辞在英汉语言中也存在差异。

例5手足耽耽小动唇舌(第三十三回)

霍译: An envious younger brother puts in a malicious word or two.

例5是《红楼梦》中第三十三回的章回标题。手足指代贾宝玉的兄弟贾环。汉语中用手足指代兄弟的说法很多,如“亲如手足”“兄弟手足”“手足相残”等。

按照中国人传统的道德观和价值观,兄弟之间的关系应像手足一样,紧密相连。在这样的认知观念的参照下,汉语读者能够理解回目中“手足”的借代修辞手法。

英语中“hand”的基本义是“手”,也可以指“体力劳动者,工人或船员”。简言之,通过转喻修辞,“hand”这一身体部位可以转指“人”这个整体。例如在“many hands make light work”中,“hands”代替“people”,意为“众人拾柴火焰高,人多好办事”。但由于中西方文化价值体系不同,西方人崇尚个人主义的自我价值观,与兄弟、父母之间的亲情不像中国人那样深厚,没有将兄弟视为手足的认知。所以霍克斯直接点明“手足”的指代对象,将其译为“a younger brother”。

Langacker曾在认知语法框架内利用认知参照点阐释过概念转喻。[1]他认为转喻从根本上讲是一种参照点现象,更准确地讲,通常用转喻表达的实体作为参照点为所需的目标实体(即实际所指的实体)提供心理通道。[2](P199)

例6红领巾走过来了。

该例句表达的意义是“戴红领巾的人走过来了”。“红领巾”是这个人身上高度凸显的物体,作为认知参照点唤醒人们大脑中凸显度较低的目标实体“戴红领巾的人”,使听者或读者与目标实体进行概念接触。[5](P148)

按照此分析,“手足”作为认知参照点为目标“兄弟”提供了心理通达,使读者可以了解回目中的转喻修辞手法。这是Langacker用认知参照点理论分析转喻的一个角度。本文是从中西方人不同的认知域入手来分析的。由于中西方人不同的亲情观,他们对兄弟的认知也不同。在他们各自的认知域中,会有不同的参照点来认识目标事物,并不都会用手足来指代兄弟,因而他们对这一修辞的理解存在差异。

三、结语

语言是文化的载体,不同的语言承载着不同的文化内涵,修辞也因此而不同。中西修辞有其相似性,但差异性研究更具意义,能够为人们进一步了解对方的文化提供途径。本文从认知参照点的角度,以《红楼梦》中的隐喻和转喻为例来探讨中西修辞的差异。认知参照点理论认为,由于中西方不同的文化背景,人们有不同的文化体验和生活经验,从而具备不同的认知域。在解读修辞时,符合其认知域的,便能够触发人们在认知领地中找到相应的参照点认识目标事物;不在其认知范围内的,人们对事物的联想和感受不同,这种不同作为参照点认识目标事物时,目标事物就有了差异。因此,文学作品中的修辞在介绍给不同文化背景的读者时,需要做相应的处理,以免产生误解和歪曲作品的原意。本文只浅析了隐喻和转喻两种修辞的差异,涵盖面有限,研究有待深入。

[1]Langacker,R.W.Reference-point constructions[J].Cognitive Linguistics 1993,(1).

[2]Langacker,R.W.Grammar and Conceptualization[M].Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2000.

[3]肖家燕.《红楼梦》概念隐喻的英译研究[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[4]Lakoff,George and Mark Johnson. Metaphor We Live By[M].Chicago:The University of Chicago Press,2003.

[5]李福印.认知语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2008.

责任编辑:思动

Contrastive Analysis of Chinese and Western Rhetoric From the Perspective of Cognitive Reference Point——In Case of Metaphor and Metonymy in “The Story of the Stone” and Hawkes’ Translation

ZHOU Yang

(Guangxi University,Nanning 530004,China)

Because of different cultures,people of Chinese and British people have different cognition of the same language phenomenon. The study which takes metaphor and metonymy in the Story of the Stone as examples elaborates the different understandings of the two language phenomena and analyzes the cause of such difference based on the theory of cognitive reference point.

metaphor;metonymy;cognitive reference point;“The Story of the Stone”

2014-07-23

周阳(1989-),女,湖南郴州人,硕士研究生,主要从事英语语言学研究。

1004—5856(2015)06—0088—04

A

10.3969/j.issn.1004-5856.2015.06.019