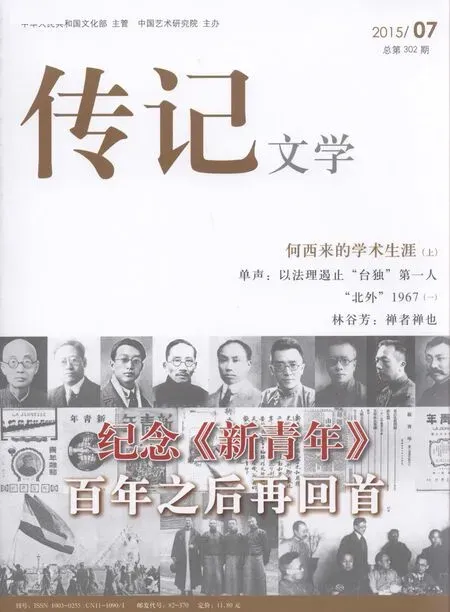

青年瞿秋白的归国:共产主义人间化与《新青年》改组

文 胡仰曦

青年瞿秋白的归国:共产主义人间化与《新青年》改组

文 胡仰曦

共产主义人间化

青年瞿秋白第一次踏进克里姆林宫的时间是在1921年的2月中旬,那一日,他与李宗武在外交部东方司和《真理报》编辑部的帮助下,终于获准进入克里姆林宫采访教育人民委员长卢那察尔斯基,激动的心情跃然纸上:“我当日就同颂华宗武准备好入宫券,同进克莱摩;经过两重卫卒,到宫里,巍然高大的城墙,古旧壮丽的建筑,令人神爽。”由于入宫的目的是在仅有的十分钟之内完成中俄文化交流史上一次重要的对话,并于3月11日的《晨报》上以一篇署名“莫斯科特派记者佳”的电文《劳动政府治下的教育——劳农政府委员之谈话》留下了珍贵的历史印记,秋白与克里姆林宫的第一次照面只能是匆匆一瞥,细致赏玩的缘分要留到二进克里姆林宫的6月份了。

在两进“克莱摩”之间,秋白参观了教育人民委员会的幼稚园、林业学校、劳动学校、弱智儿童教育学校、无产阶级文化部等机构,关注了喀琅施塔得海军叛乱,并参与报导了新生苏维埃俄国处于艰难过渡时期的最重大事件——俄共第十次全国代表大会。

遗憾的是,由于身体抱恙,秋白并没有以记者身份亲自参加俄共十大,但他每日通过报章收集间接材料,再运用高超的综合领会之功力,还是写出了资料翔实、理论明晰的专题报导《共产主义之人间化——第十次全俄共产党大会》。这篇报导全文共3万多字,以《民族问题》《外交问题》《共产党组织问题》《第三国际会》以及《小结》五个组成部分,在《晨报》上分37次连载,充分担当了阐述列宁在俄国进行马克思主义实践的早期十月革命斗争史的历史媒介作用。

在《民族问题》一节中,秋白指出:“共产主义是‘理想’,实行共产主义的是‘人’,是‘人间的’。他们所以不免有流弊,也是自然不可免的现象,如单就‘提携小民族,使越过资本主义的过程而并达于共产主义’的大政方针,及他们首领的深自警惕,抱定宗旨,不折不挠去实行,这种态度看起来,虽不能断定他们最后的成功,然而必是见他们实行自己的理想而并且能深切研究实际生活中之状况及对付他们的相当办法——这是中国人应当注意的。”

1921年,瞿秋白(右)与李宗武在莫斯科合影

在《共产党组织问题》一节中,秋白提出:“共产党的运用政权,全仗着党内组织的精密,办事的敏捷,……共产党之精神是在于使最有觉悟最有知识最有才能的人运用政权,指导群众。……照议决案原文说,‘要使党员中没有一个不是积极的自动的党员’。所以实行民主主义乃是一种增进党员知识觉悟程度的方法。”

而在《小结》中,秋白这样总结道:“总之,实际生活上的教训——人间化——是不能不领教的。共产主义从此不能仍旧是社会主义丛书里一个目录了。世界及社会实际状况的研究之洽切适用与否及‘民间去运动’之成熟与否,是社会改造过程第一步所必当注意的,这一层中国人亦应当用一用心,俄国革命是一部很好的参考书呵。”

虽然成功报导了俄共十大,按照秋白自己的说法,政治生活的莫斯科第一次与他以一深切的感想则要等到后来的六月赤潮。1921年6月,接连有四个国际大会在莫斯科城召开:共产国际第三次大会、共产国际妇女部第二次大会、少年共产国际第二次大会、赤色职工国际第一次成立大会。

其中,秋白以记者身份参加了共产国际第三次代表大会以及此前的红场阅兵仪式:

十七日,各会各国代表差不多都到齐了;在赤场进行阅兵典礼欢迎代表团。广大的旷场,几千赤军,步马炮队,工人军事组织,共产党军事训练部,男工,女工,儿童,少年都列队操演。各国代表都致祝词。……“万岁声” ……

昨天共产国际行第三次大会开会式。大剧院五千余座位都占得满满的,在台上四望,真是人海,万头攒动,欣喜的气象,革命的热度已到百分。第三国际执行委员会代表致开会词:“我以第三国际执行委员会的名义宣布第三次共产国际大会开会……”下面鼓掌声如巨雷,奏国际歌……(瞿秋白《赤都心史·莫斯科的赤潮》)

会议正式召开之日,秋白二进克里姆林宫,更是第一次亲眼见到了在心中神交已久的革命领袖列宁:

克莱摩宫十三世纪的宫墙,七百年前的教堂——朴素古旧,建筑奇特,当时必是国家中央最大的圣地,而今比着后代西欧式的新殿宇,已竟很低很狭了,累世纪的圣像画壁——人面衣饰,各画之间还留着古艺术的“条件性”,好一似中国的关帝像,希伯来君士但丁文化的遗迹还显然;中央执行委员会,人民委员苏维埃的办公室,都在新殿宇内:巨大的跳舞厅,光滑雪亮的地板,金壁辉煌的壁柱,意大利名艺术家的雕刻,有一部分宫殿,彼得大帝以前的俄皇起居,还另设陈列馆人员指导游览,西欧化后俄国的文明已算会集希腊日耳曼的精髓糟粕;现今则安德莱厅赤色光辉四射,全宇宙映耀,各国劳动者代表的演辞,声音震及环球,——第三次大会的共产国际;今日之克莱摩宫真做得人类文化的驳杂光怪的象征。

列宁出席发言三四次,德法语非常流利,谈吐沉着果断,演说时绝没有大学教授的态度,而一种诚挚果毅的政治家态度流露于自然之中。有一次在廊上相遇略谈几句,他指给我几篇东方问题材料,公事匆忙,略略道歉就散了。

安德莱厅每逢列宁演说,台前拥挤不堪,椅上,桌上都站堆着人山。电气照相灯开时,列宁伟大的头影投射在共产国际,“世界无产阶级联合起来”,俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国等标语题词上,又衬着红绫奇画,——另成一新奇的感想,特异的象征。……列宁的演说,篇末数字往往为霹雳的鼓掌声所吞没。……(瞿秋白《赤都心史·列宁》)

对于初见列宁,秋白是发自内心地情感激荡,不遗余力地想要用自己的一枝笔杆记录下关于这位世纪伟人所有的形象与感受。在四个月后的十月革命纪念活动上,秋白有机会再一次亲眼见到列宁,他依然难掩心潮澎湃。他明白,作为中国极少数极幸运的历史亲历者,他的职责就是细腻真实地记录下历史的点滴与片刻:

第三电力劳工工厂——旧时的奇纳摩工厂。……集会的人,看来人人都异常兴致勃发。无意之中,忽然见到列宁立登演坛。全会场都拥挤簇动。几分钟间,好像是奇愕不胜,寂然一晌,后来突然万岁声,鼓掌声,震天动地。……

工人群众的眼光,万箭一心,都注射在列宁身上。大家用心尽力听着演说,一字不肯放过。列宁说时,用极明显的比喻,证明苏维埃政府之为劳动者自己的政府,在劳工群众之心中,这层意义一天比一天增胜,一天比一天明瞭:

“拿着军器的人”,向来是劳动群众心目中一可怕的东西;现在不但不觉他——赤军——可怕,而且还是自己的保护者。

列宁末后几句话,埋在热烈的掌声中。

鼓掌声,万岁声,国际歌乐声,工厂的墙壁,都显得狭隘似的,——伟大的能力正生长。……

在共产国际三大上,秋白不仅见到了列宁,还见到了托洛斯基。当时,托洛斯基也在大会做了演讲。演讲毕,秋白与各国新闻记者一起围住托氏提问,托氏兴致极高,耐心解答。秋白还记录下一个生动的小细节:托氏“手里的一枝短短笔,因他指划舞弄,突然失手飞去,大家都哄然笑起来”。当时作为新闻记者的秋白自然想不到,仅仅四年之后,他便会成为最早在理论上批判托洛斯基的中国共产党人之一。在托洛斯基与斯大林的政治斗争中,他很快地选择了俄共的主流派立场,服膺并拥护、继承了斯大林的政治体系与意识形态。

会后,在莫斯科市苏维埃为各国代表举行的宴会上,作为一个“稍有常识”,“又能说几句俄国话”的中国记者,秋白被众人视为“俄国境内稀世之珍”,都围拢过来与他交谈,最后他竟被欢闹的人群高高举起,“几乎抛上了天”。因为他能够在思想结构与文化线索上——而不仅仅是在语言层面上——沟通中苏,这个特定身份与特殊技能也正是他日后在中共党内地位骤升的重要条件。此时此刻的秋白,无疑是身心畅快的。这种畅快,不仅仅在于自己作为记者亲身参与共产国际三大,深切感受到了新俄的政治空气,还有一个更为重大的私人原因,便是在共产国际三大召开之前一个月,即1921年5月,他便已经与时任共产国际东方局中国科书记的张太雷重逢,并经他介绍,成为俄共预备党员,9月转为正式党员。根据党的国际主义原则,如果这个党员的原籍国有共产国际认可的无产阶级政党,他就自动具有双重党籍身份。而中国第一批共产主义小组是1920年5月在上海和北京成立。共产国际三大召开之后的7月23日至8月2日,中国共产党在上海举行第一次全国代表大会,宣告中国共产党正式诞生。从此,秋白不再是一个单纯的中国热血青年记者,而成为了一名真正意义上的共产党组织中人。

1922年,在共产国际四大上留影〔前排左一为陈独秀,后排左一(半个脸)为刘仁静,左二为瞿秋白〕

9月,就在秋白转为正式党员的同时,他被组织派往莫斯科东方劳动者共产主义大学的中国班担任翻译与助教。1921年5月正式开学的东方大学,坐落于莫斯科市郊特维尔斯卡娅大街15号,共有学生600余人,按国籍分为中国班、朝鲜班、日本班、蒙古班、印度班等。其中中国班人数最多,学员里包括了一串耳熟能详的姓名:刘少奇、罗亦农、任弼时、肖劲光、王一飞、彭述之、蒋光慈、曹靖华、韦素园、萧三……他们都出身于位于上海渔阳里6号的外国语学社。外国语学社由共产国际远东局派往上海的俄籍华人杨明斋负责建办,实际上是隶属于中国社会主义青年团的组织。当时,学员中的绝大部分都还没有来得及掌握简单的俄语,而教课的俄国教师也都不懂中文,双方的教与学只能仰仗秋白、李宗武、郭质生等少数几名翻译助教。根据曹靖华回忆,他周末经常与韦素园一起去找秋白谈天,仿佛“真是书呆子碰到了书呆子,好像《天方夜潭》的人物似的,聊一千零一夜也聊不完”。他也曾评价秋白在东方大学的执教情况说:“瞿秋白同志会说流利的俄语,许多课都是他协助翻译的。老师用俄语上课,他当即译作汉语解释给我们听。他发音清晰,用字准确,举止斯文,风度优雅,……他是过来人,知道学习俄语的难点,明白我们的疑窦,讲授起来很有针对性,也极容易理解。加上他是一个有很高文化修养和感情丰富的人,以他的细心和热情,才华和学识,在同学们中间很快就赢得了极高的声誉。”萧三也曾回忆:“秋白同志担任助教和翻译,讲授唯物辩证法、政治经济学等课。”

从此,秋白一方面继续行使记者职责,撰写了《赤俄第四年》《第九次全俄苏维埃大会》《全俄共产党第十一次大会》《莫斯科传来——日诺亚会议情形》《智识阶级与劳农俄国》《新经济政策之因,旧政治思想之果》《劳农俄国之经济前途》等一系列极具分量的通讯报导寄回国内,另一方面又承担着东方大学繁重的教学任务,尽管肺病缠身,仍努力挣扎,积极投入“出世间”的工作。即便在进入高山疗养院治疗期间,他还以中国代表团中的共产党代表身份参加了远东劳动人民大会,拖着沉重的病身,为中国代表充当翻译。在“彼得城的山呼万岁与赤色四射”中,他终因劳累过度而吐血昏倒,醒来后又被重新送入了高山苏维埃共和国。

直到1922年11月5日至12月5日,共产国际第四次代表大会在彼得堡召开,秋白也迎来了人生的重大转折与契机。此次会议,中国共产党派出了以总书记陈独秀为团长的最高规格代表团,秋白一如既往担任中国代表团翻译。据代表团中的刘仁静回忆:“在共产国际‘四大’上,他又任我们的翻译。在这段时间,我们朝夕共处,他和陈独秀谈得很投机。”与陈独秀的再次相遇与惺惺相惜成为了秋白拜离“饿乡”,回归祖国的契机——“临走前一星期,我还不能决定,——回国的川资已经来了,此后若要继续留学,经费或者不愁,——不必一定要国内接济;可是研究社会哲学的理论如此之久,而现实的社会生活只有俄国历史及现今的环境,中国社会呢?客中中国书籍没有,不用说现代的不能研究,就是历史的都不成。于是决定回国一次。”

12月21日,在陈独秀的劝说与盛情邀请下,秋白踏上了归国的旅程:

我离俄国,真正有些低徊不舍的感慨,——那一种纯朴自然,新生的内力,活泼泼地向上的气象是有叫人留恋之处,虽然也有不少糊涂颟顸的蠢气,却不害其为世界第一新国,——劳农国家。(瞿秋白《最低问题——狗彘食人之中国》)

归途

“秋白离中国两年,回来本急急想把在俄研究所得以及俄国现状,与国人一谈,不料到京三天,所接触的中国现实状况,令我受异常的激刺,不得不先对中国说几句‘逆耳之言’。我再想不到,两年之后回来见着一个狗彘食人的中国。”——正如秋白所言,就连他自己也万想不到,这句“逆耳之言”竟是他时隔两年,重新踏上日夜思念的国土之后,嘴里能发出的唯一感觉:

万里之外时时惦念着故乡,音信阻断,也只隐隐约约听见国内“红白面打架的把戏”。一进北京才有人告诉我,去年上海金银业罢工工人竟遭“洋狗”噬啮,唐山罢工工人又受印度兵的蹂躏。中国政府原来是“率兽食人”的政府,谄媚欧美帝国主义,以屠杀中国平民劳动者为己任。

悲恨之余,秋白依然将一腔眷恋与认同投向刚刚告别的彼岸之赤俄:

第一先要声明,我两年来的通信已经将观察所得随时公开诸国人,无论如何总应当知道:——俄国是一个人的国,也许是“人食狗彘”的国,可决不像狗彘食人的中国。这就是我所谓“平常得很”,有的是人情天理中的事!(瞿秋白《最低问题——狗彘食人之中国》)

在《赤俄之归途》一文中,秋白记录了归途的点滴,以及“在俄境内与俄国平民最后一次接触的回想”:

走过上乌金斯克时,护照上要盖印,——因为远东共和国与苏维埃俄罗斯虽已宣言合并,然而手续上,因为时不久,还没有完全办妥,所以免不了这一层麻烦。半夜三更,很大的狂风,起来去换票盖印,好不讨厌。走到护照检查处,又站了一小时方才办好。人多,不得不排班等候。许多人挤着在一破车里,——就是护照检查处。有一老人说:“我上次走过,痛快得多。现在这一位一定是新来的,不会办。”又一人道:“我以前办过这事,那用这样麻烦。他自不会想法子,——自己起身到车上走一趟,随时查随时盖印,一忽儿就完了……”我心上想,俄国人真有耐心,到处都是排班等候。秩序总算有的。过了上乌金斯克,赤塔,到满洲里,从此便到中国境了。

而万里跋涉,终于重新跨入到一线之隔的中国境内之后,情况又如何呢?

一进中国境,最触目的就是到处只见穿着“号衣”的军警;俄国这样的“独裁”“专制”的国家里,街上向来看不大见他的“民警”。哈尔滨下站后我就因在车上时这最触目的东西时时盘问,只得缓一缓,在哈住了三天。直到一九二三年一月十三日方才到京。

北京·上海·广州

火车行进北京城时,远远看着天坛,城楼,中国式的建筑,秋白不禁怦然心动。“我与你们久别了,中国的文化呵!不知道满中国布满了如此之多的军警,是否为着保护你们的?……”

在秋白的心目中,政治上的高明,恰恰不在于“满街的军警”。回到北京之后,他依然寄住在瞿纯白位于东城大羊宜宾胡同的家中,有时也会在黄化门西妞妞房的瞿菊英家小住。据瞿重华回忆:“秋白大叔住在我家期间,比起出国之前,要显得谨慎得多。按当时的规矩,居住地段派出所的警察,每月要到所辖区挨家挨户收取‘卫生费’。警察走后,大叔总要问问,警察是来干什么的?讲了些什么?”

不谨慎是不行的,这是一个新党员直面斗争的隐匿生活的开始。其时,秋白已经通过上海的陈独秀与在北京的中共中央机关取得联系,开始参与中央宣传委员会的工作,协助编辑中共中央机关周报《向导》。发表于1月31日《向导》第18期的《政治运动与智识阶级》一文便是秋白为党报撰写的第一篇文章。文中分析了中国新旧知识分子的社会地位与政治态度,指出“在两种政治倾向的冲突中”,智识阶级注定“只是社会的喉舌”,必须同革命主体工农群众相结合。这也标志着秋白开始正式参与党的理论建设与宣传工作,他所关心的重点是智识阶级在政治运动中的地位和作用。

抵京的第三天,即1月15日,秋白便与李大钊、蔡和森、张国焘等一起参加了北京马克思学说研究会在高师大礼堂举行的纪念德国共产主义者李卜克内西与卢森堡女士殉难四周年大会,并发表演讲。

值得一提的是,在此次会议议程的安排上,首先由主席宣布大会开始之后,便是由秋白演唱《国际歌》。而这首秋白在1920年哈尔滨俄侨十月革命庆祝会上第一次听到的“全世界无产阶级的歌”,又在三年后通过秋白的译文与简谱传唱中国社会。虽然秋白并不是第一个翻译《国际歌》的中国人,它的最早中译版本是秋白在俄文专修馆的好友郑振铎与耿济之于1921年9月发表在文学研究会主编的《小说月报》第12卷号外《俄国文学专号》上的《第三国际党颂歌》,但由于没有附排曲谱,而未能在社会上真正“唱”起来。因此,直到1923年6月15日,《新青年》创刊号上刊登了瞿译《国际歌》及简谱,《国际歌》才逐步发展成为此后中国共产党在集会时的必唱曲目。

瞿重华还记得当年秋白大叔教他们一群小孩子唱《国际歌》的情形:

《国际歌》的歌页,也是大叔亲手复写的。和往常不同,歌页上的词曲排列成三行,第一行,是秋白大叔根据五线谱译成的简谱。第二行,是秋白大叔据法文原文歌词译成的中文。时隔六十年,歌词已经记不清了,只记得当时的歌词是文言文,歌词中的“安特那雄奈尔”一词未做意译,而用法文音译入乐。第三行,是法文歌词原文。(瞿重华口述、李凤山整理《大叔秋白生平琐记》)

对此,曹靖华也有一段声情并茂的回忆:

你住的是一个跨院,有两小间房,外间靠门口的隔壁跟前,放着一张小风琴。你那时正在译《国际歌》,仔细斟酌好了一句,就在风琴上反复自弹自唱,要使歌词恰当地能配合乐谱。你说《国际歌》当时已经有了三种译文,可是没有一种译得像样,更谈不到能唱了。你要把它译得能唱,使它在中国人民口头上传布开来。最令我敬佩的是外文“国际”一词,在外文是那么长的一串音节,而在汉语却只有“国际”两个音,这怎么能使它配上原谱呢?你说这个字在西欧各国文字都是同音,所以汉语也应该相同。你采用了音译“英德纳雄纳尔”,解决了这一难题。并且认为这样在唱时可和各国之音一致,使中国劳动人民和全世界无产者,得以同声相应,收万口同声,情感交融之效。(曹靖华《罗汉岭前吊秋白》)

后来,《国际歌》的中文歌词由萧三最终修订完成,而其中“International”一词沿用瞿译,至今保持音译不变。对此,秋白曾在《新青年》上也曾特地做过说明:

“国际”一字,欧洲文为“International”,歌时各国之音相同,华译亦当译音,故歌词中凡遇“国际”均译作“英德纳雄纳尔”。

此歌自一八七〇年后已成一切社会党的党歌,如今劳农俄国采之为“国歌”,将来且成世界共产社会之开幕乐呢。欧美各派社会党,以及共产国际无不唱此歌,大家都要争着为社会革命歌颂。

此歌原本是法文,法国革命诗人柏第埃(Porthier)所作,至巴黎公社(La Commune de Pairs)时,遂成通行的革命歌,各国都有译本,而歌时则声调相同,真是“异语同声”,——世界大同的兆象。

诗曲本不必直译,也不宜直译,所以中文译本亦是意译,要紧在有声有节韵调能高唱。可惜译者不是音乐家,或有许多错误,然而也正不必拘泥于书本上的四声阴阳。但愿内行的新音乐家,矫正译者的误点,令中国受压迫的劳动平民,也能和世界的无产阶级得以“同声相应”。再则法文原稿,本有六节,然各国通行歌唱的只有三节,中国译文亦暂限于此。

国共合作后第一批来华的苏俄军事顾问亚·伊·切列潘诺夫曾经在莫斯科陆军学院汉文系跟随秋白学习过汉语,根据他对当时中国人唱国际歌的回忆:“大多数同志都知道瞿秋白翻译的《国际歌》词……1924年8月10日,‘沃罗夫斯基号’在黄埔岛旁抛了锚。我们红色海军战士同黄埔军校的学员举行多次亲切的会见、联欢,并且同台表演文娱节目。我们不止一次用两国语言一齐高唱《国际歌》,歌声庄严而雄浑。”

与瞿译《国际歌》一同出现在1923年6月15日的《新青年》新刊号上的还有秋白撰写的《世界的社会改造与共产国际》《现代劳资战争与革命》《世界社会运动中共产主义派之发展史》《评罗素之社会主义观》以及译文《俄罗斯革命之五年——此篇为列宁在共产国际第四次世界大会上的演讲》《共产国际之于劳工运动》等。它们阵容整齐地排列组合成“共产国际号”,向世人昭示着从1915年9月到1922年7月、出版了八年之久的《新青年》杂志历经一年的停顿,终于完成改组,正式以党的理论季刊的面貌重新出发。而党中央选定的刊物负责人正是刚刚从“饿乡”归来不久的瞿秋白。因此,早在4月初,秋白便离京赴沪,开始筹办《新青年》季刊与日后的《前锋》月刊,并继续参加《向导》的编辑工作。

瞿秋白设计的《新青年》封面

中共三大会址广州东山恤孤院三十一号(现恤孤院路三号)

新刊号上的《本志启事》向全体读者致意并表明:

本志自与读者诸君相见以来,与种种磨难战,死而复苏者数次;去年以来又以政治的经济的两重压迫,未能继续出版,同人对于爱读诸君,极为抱歉。兹复重振旗鼓为最后之奋斗,并以节省人力财力及精审内容计,改为季刊,数量上虽云锐减,质量上誓当猛增,补前此衍期之过。其定阅而未寄满者,一概按册补齐,以酬雅意,并此声明。

这篇《本志启事》“很可能是瞿秋白起草的”,除此之外,秋白还手写刊名,并在封面上大胆使用了一张原题为“来自监牢的庆祝和呼声:共产国际万岁!”的宣传画,放在铁窗图案下,以井字框围。

在新刊号发刊词《〈新青年〉之新宣言》中,秋白明确提出了未来《新青年》季刊的性质、方针与任务,指出“《新青年》当为社会科学的杂志”,致力于“研究中国现实的政治经济状况”,“表现社会思想之渊源,兴起革命情绪的观感”,并“开广中国社会之世界观,综合分析世界的社会现象”,“为改造社会的真理而与各种社会思想的流派辩论”。他大声疾呼:“《新青年》曾为中国真革命思想的先驱,《新青年》今更为中国无产阶级革命的罗针。”

带着从内容到形式都凝聚了自身一腔心血的《新青年》新刊号校样,秋白意气风发地从上海启程,奔赴广州出版发行,并准备作为苏俄归国代表参加中国共产党第三次全国代表大会,正式投身于中国共运的洪潮怒涛之中。

1923年6月12日至20日,中共三大在广州东山区恤孤院后街31号召开。陈独秀、李大钊、蔡和森、张国焘、恽代英、向警予、毛泽东、共产国际代表马林等参加会议。秋白主要负责起草党纲草案,参与党章修改工作。他和张太雷合作将共产国际的相关决议翻译成中文,印发给大会代表讨论。6月14日,他在会上作了共产国际“四大”的情况汇报,传达了共产国际关于国共合作的重大指示,并在此后几天的会议讨论中提出关于国共合作的十六条意见,对共产国际的决定表示支持与拥护,并得到了共产国际代表马林的信任与好评。

马林回忆说:“我想了解中国同志的想法,便向瞿秋白提出了一个问题:‘请告诉我,我应该怎样阐述共产国际提纲中的观点和我在会上对提纲的解释?我是否需要对中国形势做一番分析并将其与其他东方国家加以对比?’他回答说:‘不用这个办法,必须很具体。一些同志倾向于尽可能疏远国民党,必须看到支配他们思想的细微论据。’”在6月20日致越飞、达夫谦、布哈林、季诺维也夫等人的信中,马林谈到中共三大的进行情况时,给予了秋白极高的评价:“中国的领导同志陈独秀、李大钊在年轻的瞿秋白同志帮助下,在代表大会上取得了一致意见,大家想在国民党内引导这个政党去执行国民革命的政策。瞿秋白曾在俄国学习过两年,他是这里最优秀的马克思主义者。”“在主导地位的看法是愿大力支持国民党,党的领导人陈独秀就持有这个看法。李大钊教授和他们最好的助手年轻的瞿秋白同志与他看法相同。瞿秋白曾在俄国学习两年,他是唯一真正懂得马克思主义理论的人,回国后,他发表了一本关于我国的书,该书起初获陈独秀的极好评价。瞿的确是唯一能按马克思主义的方法分析实际情况的同志。”

也正因如此,中共三大后,中共中央才会委托秋白致信共产国际主席季诺维也夫,全面汇报中国现时的政治、经济状况,并委派他赴杭州召集浙江省共产党员与青年团员会议,传达中共三大的决议与精神,要求青年团员在接受党的领导以及“保存本团的独立的严密组织”的前提下,加入国民党。

杭州·常州

6月下旬,秋白到杭州,住在板桥路岳王村四伯父瞿世琥家中,得以与寄居在那里的妹妹瞿轶群,弟弟瞿景白、瞿坚白短暂团聚。日后,瞿轶群在《回忆我的哥哥瞿秋白》一文中说道:“一九二三年初夏,哥哥到杭州来看我们了。他从苏联回来已有一段时间了。见到亲人,我是多么高兴啊!我发现他变了,他穿着西服,态度沉静,显得严肃,不像过去那样好说好动。他很少外出,只到烟霞洞去看过胡适。平时在家,常和四伯父闲谈。在四伯父面前,他规矩周到,很讲礼节,不露革命者的锋芒。他用常州话与他们谈谈家常,描述在苏联的见闻,如剧院里的演出和马戏团的滑稽表演之类,四伯父、四伯母听得兴致勃勃。……哥哥那些天晚上总睡得很晚,忙着什么工作。清早我去给他打扫房间,满地烟蒂,看样子一晚上吸了一包多烟。他在常州府中念书时肺已不好,我劝他不要吸这么多烟,他笑笑不说什么。有几次我还看到他画画,但画好后看看不满意,随即撕掉。他爱文艺的性情,还是没有改变的。”

在诗意漫溢的西子湖畔,秋白就留下了“飞来峰下坐听瀑泉——我恨不能再乘风飞去。且来此冷泉石上,做个中流砥柱”的蓬勃奋发之句。

7月30日,他致信此时也正在杭州烟霞洞休养的胡适:

我从烟霞洞与先生别后,留西湖上还有七八日;虽然这是对于“西子”留恋,而家事牵绊亦是一种原因。自从回国之后,东奔西走,“家里”捉不住我,直到最近回到“故乡”,就不了了。一“家”伯叔姑婶兄弟姐妹都引颈而望,好像巢中雏燕似的,殊不知衔泥结草来去飞翔的辛苦。……前日寄上两本书(《新青年》及《前锋》),想来已经收到了,——先生暇时,还请赐以批评。……到上海也已有十天,单为着琐事忙碌,商务方面,却因先生之嘱,已经答应我:“容纳(各杂志)稿子并编小百科丛书以及译著。”假使为我个人生活,那正可以借此静心研究翻译,一则养了身体,二则事专而供献于社会的东西可以精密谨慎些。无奈此等入款“远不济近”,又未必够“家”里的用,因此我又就了上海大学的教务,——其实薪俸是极薄的,取其按时可以“伸手”罢了。虽然如此,既就了上大的事,便要用些精神,负些责任,我有一点意见,已经做了一篇文章寄给平伯,平伯见先生时,想必要谈起的。我们和平伯都希望“上大”能成南方的新文化运动中心。我以一个青年浅学,又是病休,要担任学术的译著和上大教务两种重任,自己很担心的,请先生常常指教。

1924年6月,《赤都心史》作为“文学研究会丛书”之一,在上海商务印书馆出版。这本书最初正是由陈独秀专门致信胡适,郑重推荐说:“秋白兄的书颇有价值,想必兄已看过。国人对于新俄,誉之者以为天堂,毁之者视为地狱,此皆不知社会进化为何物者之观察,秋白此书出,必能去掉世人多少误解,望早日介绍于商务,并催其早日出版为要。”后经胡适介绍给商务印书馆负责人王云五。而早年与秋白一起编《新社会》《人道》的郑振铎、耿济之、许地山、瞿菊农等一批同伴,此时也都围拢在由茅盾牵头、并背靠商务印书馆作为出版经济实体的文学研究会中。一回国,秋白便与这些往日故旧重续前情。

事实上,早在4月初赴沪筹办《新青年》期间,念旧的秋白便曾回常州、无锡一趟,以释放自己长期郁积的怀乡之情。羊牧之回忆说:“他只告诉我,从苏联回国后,出于对故乡的留恋,曾去常州一次。一个人压低了帽檐,围了大围巾,坐在人力车上,从织机纺星聚堂过觅渡桥经瞿氏宗祠,打算停下,以不便而没有下车。再从大街到青果巷八桂堂经麻巷出东门到天宁寺。”

据瞿安章回忆,秋白在常州逗留了两日,借住在八桂堂老家的明月廊书斋中,“看到他面貌白皙,体形瘦削,鼻架金丝眼镜,身穿藏青色哔吱学生装,态度潇洒,和蔼可亲。……饭后他同我攀谈,问我:‘你上什么学校?’我答:‘在育志小学四年级。’他说:‘哦,我晓得,那是新城隍庙小学呀,我以前常去,熟悉得很哩。’他又问我:‘从育志向东,过麻巷,出东门,那一带地方你熟悉么?’我答:‘十岁在东门读私塾,有时出城去玩。’他接着问:‘东门外红梅阁现在怎样了?’我答:‘只去过天宁寺、玄妙观。’‘……’,他顿时陷入了沉思”。

离了常州,他又到无锡,见到了秦耐铭。秦耐铭在《回忆瞿秋白烈士》一文中描述当日的情景时说:“一九二三年春天,瞿秋白从苏联回到上海工作时,曾来无锡看过我们。我留他午膳,喝一两杯酒,谈到高兴时,我们问他:‘俄国十月革命已经完成,人都说赤化的恐怖,究竟怎样?’他抬起头,看到案上盆中栽着一个红萝卜,便指着说:‘就和这个东西一样,外面通红,里面雪白,很纯净的。’又说:‘共产党打倒资产阶级,使人民个个得到平等地位,个个都有饭吃,他们的心地也是很纯净的,真不差啊!’他说完,就笑笑。”

7月20日,秋白拜别杭州亲人,返回上海,再度踏上崭新阶段的事业征程。

瞿秋白著《赤都心史》书影

责任编辑/斯 日