陈独秀与《新青年》的诞生

文 胡 明

陈独秀与《新青年》的诞生

文 胡 明

1915年6月中旬,陈独秀从日本回到上海,暂住法租界嵩山路吉谊里21号——这是“亚东”老板汪孟邹为之安排的。汪孟邹高高兴兴地为陈独秀设宴洗尘,又把高君曼迁来与他团聚。陈独秀在“亚东”的安排照应下开始了一段相对安宁而又繁忙的生活,直至他一年半后迁往北京。说安宁是由于结束了两段流亡的生活,政治上的激愤已趋平息,经济的平稳带来了家庭的温暖,思想上的颠沛动荡已经理出了一条前行的线索,也找到了一个完全可以自由宣泄的新天地。在这小块新天地里,他的政治抱负与文化意图可以完整而有序地展现出来,并且辐射出去,与他心中沉潜积潴多年的思想启蒙的历史大任完全契合——这块新天地就是《新青年》杂志,他的“繁忙”即是全身心地投入到这个杂志的缘故。杂志最初名叫《青年杂志》,而陈独秀也万万没有想到这个杂志会与他的一生命运与事业紧紧勾连,更没有想到这个杂志会对中国现代的思想文化甚至政治社会的整个格局发生巨烈而深远的影响。

陈独秀原计划是下“十年八年的功夫”,乐观地预测《青年杂志》会发生很大的影响。他把创办《青年杂志》的计划蓝图交给了“亚东”老板。精明的“亚东”老板实在看不出陈独秀酝酿的《青年杂志》会有多少经济效益与文化价值,当时也实在拿不出开办经费,他把这份计划蓝图介绍给了兄弟单位“群益书社”。“群益”老板即是替亚东图书馆撰写1913年“宣言”的陈子沛,他的兄弟陈子寿也参与业务策划。从“宣言”文字看他们兄弟是颇有文化战略眼光与经营气魄的,当然书店的资金也相对宽裕些。他们接受了汪孟邹与陈独秀的建议:决定承办发行《青年杂志》,每月一册,付出编辑费与稿费200元大洋。“群益”还决定《青年杂志》在排版印刷上采用标点、分段以跟上时代需要,与太平洋印刷所商定,用外文的标点符号形式来刻制铜模,力求印刷精美。1915年9月15日,陈独秀主编实际上也是主撰的《青年杂志》终于创刊。刊物出了6号(期),厘为一卷,大概就在这时,“群益”老板收到上海基督教青年会的抗议信,原来该会办有《上海青年》周报,他们指责《青年杂志》与他们的《上海青年》“名字雷同”,敦促他们“及早改名,省得犯冒名的错误”。陈子寿决定将《青年杂志》改名为《新青年》,他征求陈独秀与汪孟邹的意见,陈、汪均表赞同。从1916年9月1日出版的第2卷第1号起,杂志正式改名《新青年》。陈独秀还趁机发挥做了一篇题为《新青年》的文章,刊在改名后的《新青年》第1号上。一为刊物正名,二为发挥宗旨:“青年何为而云新青年乎?以别夫旧青年也。同一青年也,而新旧之别安在?”写到情绪投入时,忍不住在篇末大声呼唤:“时时微闻无数健全洁白之新青年,自绝望消沉中唤予以兴起,用敢作此最后之哀鸣!”

《新青年》为社会科学、人文科学、文艺作品、时事新闻四合一的综合性刊物,16开本,约100页码,月刊,每6号为一卷,卷与卷之间往往有时间上的中辍,相关人事变迁也往往改变它的面貌与性质。大抵而言,从创刊至第3卷第6号(1917年8月1日)由陈独秀主编;从第4卷第1号(1918年1月15日)起由北京大学教授同人轮流执编。1917年陈独秀应聘任北京大学文科学长后,《新青年》编辑部也迁北京。1919年6月11日陈独秀被捕,《新青年》停刊,9月16日获释,延至12月1日出版第7卷第1号,仍由陈独秀主编。随后陈南下上海,编辑部也随陈迁回上海。第7卷第6号出满后又停刊。1920年9月1日出版第8卷第1号——陈独秀将它改为中国共产党(上海发起组——上海总部)的机关刊物,直至1922年7月1日出版了第9卷第6号后休刊。从1915年至1922年7月《新青年》辉煌而动荡的历史共七年。

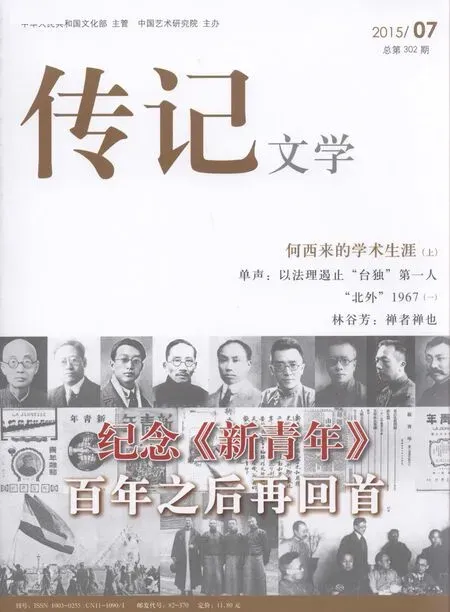

《新青年》创刊号(《青年杂志》第1卷第1号)封面

《新青年》创刊号(《青年杂志》第1卷第1号)封面格调雅正,气象清新,红色印刷的刊名:中文“青年杂志”四字靠封面右侧;法文“LA JEUNESSE”则高悬正中;下面为一排黑头发的中国青年学生,坐在一长桌边,桌上放着纸与笔,好像正在聆听陈独秀的讲演或讲课。封面正中则为英国人安德鲁·卡内基的头像卡内基是著名的所谓“艰苦力行之成功者”的典型,第1号内即有他的传记。第1卷第3号陈独秀的《抵抗力》一文中还特别引用了卡内基的名言:“遇难而退,遇苦而悲者,皆无能之人也。”卡内基像下篆字的“群益书社”四字古色古香,刊物的广告也全是“群益”版的图书(第2号开始间有“亚东”版图书的广告)。“社告”有五条,前三条大抵算是刊物的办刊宗旨,后二条为刊务通告。

第一条云:

国势陵夷,道衰学弊,后来责任,端在青年。本志之作,盖欲与青年诸君商榷将来所以修身治国之道。

第二条云:

今后时会,一举一措皆有世界关系。我国青年,虽处蛰伏研求之时,然不可不放眼以观世界。本志于各国事情、学术、思潮,尽心灌输,可备攻错。

第三条云:

本志以平易之文,说高尚之理。凡学术事情,足以发扬青年志趣者,竭力阐述,冀青年诸君于研习科学之余,得精神上之援助。

翻开第1号目录,陈独秀撰文两篇排在最前:《敬告青年》和《法兰西人与近代文明》。译作两篇:《妇人观》与《现代文明史》,署名“记者”的《国外大事记》《国内大事记》与《通信》也均出自陈独秀的手笔。其他重要文章有高一涵的《共和国家与青年之自觉》、汪叔潜的《新旧问题》,文艺译作:小说《春潮》(俄屠格涅夫作,陈嘏译)和《世界说苑》(李亦民)。陈独秀无疑是刊物的灵魂,从篇目安排、思想内容到精神格调充满了陈独秀色彩。仅以第1卷为例,几乎每一号的打头文章都是陈独秀的力作:《今日之教育方针》(第2号)、《抵抗力》(第3号)、《东西民族根本思想之差异》(第4号)、《一九一六年》(第5号)、《吾人最后之觉悟》(第6号)——这是大者。小者至文章空白之补缀,往往也很能体现出主编陈独秀的苦心。“补白”多采中外贤哲的格言和诗歌,间有各国谚语,如中国的朱熹、苏洵;外国的斯宾塞、笛卡儿、培根、佛兰克林;诗有陆游的,有西乡隆盛的,也很体现出陈独秀的思想格调和哲学倾向。这似乎也显示了《新青年》头两年内主要撰稿人如高一涵、高语罕、易白沙、刘叔雅、李亦民等人的思想锋芒与文化立场。

刊物既以“青年”命名,文章内容当然也是围绕着两点:“尽心灌输”青年须知的新知识与新立场;诚心“与青年商榷将来所以修身治国之道”。创刊号上的《敬告青年》便是宗旨明确、观点鲜明履行后者的;而《法兰西人与近代文明》《新旧问题》则是灌输新知、启蒙青年的重要文章。此外高一涵的《共和国家与青年之觉悟》《青年论》(译文)、高语罕的《青年与国家之前途》《青年之敌》、易白沙的《战云中之青年》,乃至介绍美国少年团、英国少年团、德国青年团的文章,均是朝这一方向作努力的。而陈独秀的《抵抗力》《一九一六年》等文章也明确是唤起青年、振奋青年、教育青年、鼓动青年为宗旨的,激励他们昂起头,挺起胸,迎接新时代的考验,大步前进,大有作为。刊名改为《新青年》之后的《新青年》一文更是号召青年与旧时代、旧伦理、旧哲学、旧人生作最后决断的战斗檄文。

特别值得注意的是《新青年》一创刊就把文艺革新放在一个重要位置上,正如陈独秀后来在给胡适的信中所说“《青年》文艺栏意在改革文艺”(1916年10月5日)。而且恰巧与胡适的思路一样,陈独秀首先想到多翻译介绍外国的优秀文艺作品来为我们的文坛作对照,作借鉴,作范式,力求在较短时间里相当规模、相当深度地改变我国文艺的陈旧面貌与衰败景象。创刊号上首先开始连载(1至4号)俄国屠格涅夫的小说《春潮》(陈嘏译),第5号起连载《初恋》(仍是屠氏作品,陈嘏译);第2号起开始连载英国王尔德的《意中人》(薛琪瑛译)。陈独秀不但在《新青年》上(第1卷第3至第4号)发表《现代欧洲文艺史谭》的长文,而且还亲自动手翻译英语诗歌,如发表在第2号的《赞歌》(《吉檀伽利》中之《赞歌》,印度泰尔戈作)和美国国歌《亚美利加》。

我们不妨稍细一点来看看陈独秀在《新青年》第1卷中的一些主要文章,了解他是以怎样的思想与语言和青年们商榷“将来所以修身治国之道”的。

《敬告青年》是《新青年》创刊号的开篇文章,也是刊物的基调与精义所在。时年36岁的陈独秀大概早已将自己排除在“青年”之外了,他对国中的老年、中年包括他自己已不抱任何乐观的期望了,因为他们受到旧社会、旧文化的“陈腐朽败”的熏染太深太久,已经无可救药了。他筹办《新青年》杂志目的只是唤醒青年与旧社会、旧文化以及依附其上的种种旧政治、旧势力断然决裂,“利刃断铁,快刀理麻,决不作牵就依违之想”。他心目中的青年,“如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身”。但是很长一段时间以来,“青年”们也使陈独秀感到绝大的失望与悲观。他说:“华其发,泽其容,直其腰,广其膈,非不俨然青年也,及叩其头脑中所涉想、所怀抱,无一不与彼陈腐朽败者为一丘之貉。”有的是被陈腐朽败分子所同化,有的是畏惧于陈腐朽败势力之强大,“瞻顾依回,不敢明目张胆,作顽狠之抗斗”。总之,“青年”与老年、中年一起腐败,一起沉沦堕落,整个社会弥漫着一片“窒息人之绝望”。陈独秀不得不在此“涕泣陈词”:“唯属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗”,“希冀其脱胎换骨也”。具体表现则是“力排陈腐朽败者以去,视之若仇敌”。从此在思想言行上自觉地走入新的境界,以时代的改革者自任,以民族之续绝存亡者自任。陈独秀为之提出了六条新青年的标准:

自主的而非奴隶的。

进步的而非保守的。

进取的而非退隐的。

世界的而非锁国的。

实利的而非虚文的。

科学的而非想象的。

在解释这六条标准时,陈独秀有一些十分重要的思想见解:一、中国人要摆脱蒙昧时代,要急起直追世界潮流,“当以科学与人权并重”,“科学”与“人权”(也即“民主”)“若舟车之有两轮”。二、“人之生也,应战胜恶社会,而不可为恶社会所征服”,一息尚存,“排万难而前行”,“不可为逃遁恶社会,作退避安闲之想”。三、“笃古不变之族,日就衰亡,日新求进之民,方兴未已”,“万邦并立,动辄相关”,各民族须“遵循共同原则之精神,渐趋一致,潮流所及,莫之能违。于此而执特别历史国情之说,以冀抗此潮流”,“欲以周礼考工之制,行之欧美康庄,其患将不止不合辙已矣”。四、新时代的人人,均有“自主自由之人格”,“各有自主之权,绝无奴隶他人之权利,亦绝无以奴自处之义务”。五、“举凡政治之所营,教育之所期,文学技术之所风尚,万马奔驰,无不齐集于厚生利用之一途。“一切虚文空想之无裨于现实生活者,吐弃殆尽。”一切虚文妄想,骗人名教,“虽祖宗之所遗留,圣贤之所垂教,政府之所提倡,社会之所崇尚,皆一文不值也!”这些思想见解大抵已表达了他在五四前期的认知水平与启蒙话语,展示了一个急进的民主主义者的全部思想风采与改革意图,他在以后的四五年间的政治主张与文化诉求也基本笼括在这五条思想见解之中了。

《法兰西人与近世文明》则体现了陈独秀对以法兰西文明为代表的近世文明潮流与方向的心仪与醉倒。陈独秀认为:“近世文明,东西洋绝别为二,代表东洋文明者,曰印度,曰中国。此二种文明虽不无相异之点,而大体相同,其质量举未能脱古代文明之巢穴,名为‘近世’,其实犹古之遗也。可称曰‘近世文明’者,乃欧罗巴人之所独有,即西洋文明也,亦谓之欧罗巴文明。移植亚美利加,风靡亚西亚者,皆此物也。”他盛赞这个“近世文明”“最足以变古之道,而人心社会划然一新”。代表这个所谓的“近世文明”的“特点”的只是三种学说:一曰人权说,一曰生物进化论,一曰社会主义。陈独秀认为,这三种学说的创始者便是法兰西人。值得留意的是这里陈独秀已接触到了“社会主义”的一些根本原理,他的解释和叙述从空想的到科学的(从巴布夫、圣西门、傅立叶到拉萨尔,到马克思)大抵也符合各目要义。不过他没有称赞“资本与劳力之争”,也没有张扬“社会革命之声”,相反倒客观地肯定了“各国执政及富豪”推行的“资本劳力之调和,保护工人,限制兼并”的社会政策。这种政策直接导致“生产分配相提并论”,因此,“贫民生计,或以昭苏”。陈独秀也把这一层“人类之幸福”归功于法兰西人。他译的《现代文明史》中第三章《十八世纪欧罗巴之革新运动》(法国薛纽伯著)也特别凸出了“法兰西之哲学”和“法兰西精神之影响”——陈独秀没有到过欧美,但十分心醉于法兰西、美利坚的文明成果,尽管后来陈独秀对这一点的认识发生了很大的变化,特别是对“社会主义”的觉悟、理解与服膺上升到一个相当的高度,但内心深层这个认识却似乎未曾根本动摇。

《抵抗力》(第3号)是商榷于青年的一篇重要文章,“自然每趋于毁坏,万物各求其生存”。陈独秀认为这“一存一毁,此不得不需于抵抗力矣”。“万物之生存进化与否,悉以抵抗力之有无强弱为标准。优胜劣败,理无可逃。”“审是人生行径,无时无事,不在剧烈战斗之中,一旦丧失其抵抗力,降服而已,灭亡而已,生存且不保,遑云进化!盖失其精神之抵抗力,已无人格之可言;失其身体之抵抗力,求为走肉行尸,且不可得也!”那么,当今中国人的“抵抗力”又如何呢?陈独秀认为:“吾国衰亡之现象,何止一端,而抵抗力之薄弱,为最深最大之病根。退缩苟安,铸为民性,腾笑万国。”他认为造成国人抵抗力薄弱,“吾人根性”如此糟糕的原因有三:一为传统主流哲学学说的礼让雌退;二为高度君主专制的流毒造成百姓人格丧亡,民气扫地;三为政权统一,天下同风,智勇豪强别无生路。因此他号召:“吾人而不以根性薄弱之亡国贱奴自处也,计唯以热血荡涤此三因,以造成将来之善果而已。”最后,陈独秀呼吁:“幸福事功,莫由倖致。世界一战场,人生一恶斗,一息尚存,决无逃遁苟安之余地。”

《东西民族根本思想之差异》可看作是《抵抗力》的一个注脚,“吾人根性”何以同世界先进欧西民族如此截然相反,“欧西民族性,恶侮辱,宁斗死,东洋民族性,恶斗死,宁忍辱。民族而具如斯卑劣无耻之根性,尚有何等颜面,高谈礼教文明而不羞愧!”陈独秀总结这个“东西”差异,大致有三条:

西洋民族以战争为本位,东洋民族以安息为本位。

西洋民族以个人为本位,东洋民族以家族为本位。

西洋民族以法治为本位,以实利为本位;东洋民族以感情为本位,以虚文为本位。

这里陈独秀相当清晰、简赅地阐述了以个人本位主义为核心的当今世界政治伦理与社会哲学的最基本的认识:

举一切伦理、道德、政治、法律、社会之所向往,国家之所祈求,拥护个人之自由权利与幸福而已。思想言论之自由,谋个性之发展也。法律之前,个人平等也。个人之自由权利,载诸宪章,国法不得而剥夺之,所谓人权是也。人权者,成人以往,自非奴隶,悉享此权,无有差别。此纯粹个人主义之大精神也。……国家利益,社会利益,名与个人主义相冲突,实以巩固个人利益为本因也。

在这个总的基本原则之下,“法治”的本位,“实利”的本位都统一在“个人主义”的人格本位之中。政治建设,拱卫人权;社会经济,厘然有序。以法治、实利为重者,未尝无刻薄寡恩之嫌,然其结果,社会各人,不相依赖,人自为战,以独立之生计,成独立之人格,各守分际,不相侵渔。以小人始,以君子终。以个人主义始,以世界大同终。这两篇文章实际上体现出了陈独秀五四前期、《新青年》前期的民主主义本位的觉悟水平与哲学判断,他的“启蒙”工作完全落实在思想文化与社会伦理的认识区域内,并且以法兰西、美利坚的西洋文明内容为准则,而科学与民主的舟车两轮已经并行上轨。

《新青年》第1卷第5号适值1916年新年伊始,陈独秀对1916年这个新的一年抱有一种异常特别的文化情绪——他毅然将1916年当作一个历史的分界点,为此他专门写了一篇题为《一九一六年》的文章,预言“除旧布新”,呼吁“从头忏悔”,“民族更新”虽“任重道远”,但1916年是个历史的门槛:

吾国人对此一九一六年,尤应有特别之感情……当此除旧布新之际,理应从头忏悔,改过自新。一九一五年与一九一六年间,在历史上画一鸿沟之界:自开辟以讫于一九一五年,皆以古代史目之,以前种种事,至一九一六年死;以后种种事,自一九一六年生。吾人首当一新其心血,以新人格,以新国家,以新社会,以新家庭,以新民族——必迨民族更新,吾人之愿始偿。

青年尤其要走在时代前沿,看清自己的历史重任:

青年必怀此希望,始克称其为青年而非老年;青年欲达此希望,必扑杀诸老年而自重其青年;且必自杀其一九一五年之青年而自重其一九一六年之青年。

为之,他为1916年的青年的“思想动作”提出三条要求:

居于征服的地位,勿自居于被征服的地位。

尊重个人独立自主之人格,勿为他人之附属品。

从事国民运动,勿囿于党派运动。

陈独秀写的个人材料和名片

这里我们似应特别留意陈独秀此时对“党”的观念的非难,对党的政治运作、党派运动的否定。他认为“政党政治,不适用于今日之中国”。在他眼中,“政党自身”往往是一种“营业”,“利权分配,或可相容;专利自恣,相攻无已”,政党运动的结果,“不过党派之胜负,于国民根本之进步,必无与焉”。因此,他在1916年特别强调要推进国民运动而不是从事党派运动,“自负为一九一六年之男女青年,在各自勉为强有力之国民,使吾国党派运动进而为国民运动”。他提倡的“国民运动”,即以每一个国民的自觉奋斗、进取征服为准则为形式的,体现了“尊重个人独立自主之格,勿为他人之附属品”的根本宗旨。这也正是他陈独秀心目中真正的“伦理革新”的根本要义。这一层“伦理”的基本精神就是在最黑暗的社会氛围里,在思想认识尚处于“惝恍迷离之境”的文化暗云惨雾之中,青年要自觉认识到自身的历史责任与奋斗的必然宿命,要从思想文化的根本觉悟上提升自己的“心血”与“人格”,进而为国家为民族作出自己的——任何别人不能替代的——贡献。因此政治的觉悟尚是第一层的,伦理的觉悟才是第二层的,更深层的。因此陈独秀断言:“伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟”(《吾人最后之觉悟》)。在他为《青年杂志》改刊名为《新青年》而发表的《新青年》一文中,他又更深一层地探求到“青年之精神界”之伦理认识与伦理改新的问题,所谓“人生归宿问题”,所谓“人生幸福问题”,认识观念上的“最后觉悟”,要求青年不仅“首应于生理上完成真青年之资格”(“慎勿以年龄上之伪青年自满”),而且要求新青年更进一层从“心理”上,从“本质”上区别于旧青年,真正做到从思想文化上,从价值观念上,从伦理形态上“除旧布新”。因此他要求“新青年”:

内图个性之发展,外图贡献于其群。岁不我与,时不再来,计功之期,屈指可俟。一切未来之责任,毕生之光荣,又皆于此数十寒暑中之青年时代十数寒暑间植其大本。

“一九一六年”渐渐进入年底,中国的社会政治实际上远没有达到陈独秀的乐观估计,中国的青年们大多数也远没有达到陈独秀的严格要求与殷切期望——中国的政治现状仍是风雨如磐,中国的文化氛围仍是死气沉沉。《新青年》杂志密密匝匝排字的政论学理,大大小小圈点的文言文章似乎没有太大地改变或者说影响到一代广大青年,刊物的发行数仍在一千份上徘徊。尽管“通信”栏的读者来信中不乏有有志青年的探寻与求答,如王统照问学校教育体制,如张永言问欧洲文艺潮流,如舒新城问青年社会服务,“记者”的答复,偏于简略或抽象,似也没有激起他们更大的探讨兴趣,更没有引导和推动他们投入实践运动的策略与方针。

1916年12月26日是陈独秀命运发生巨大转折的日子,也是《新青年》命运发生巨大转折的日子,这一天关系到中国现代思想文化史的进程。这一天在北京蔡元培拜访了陈独秀,敲定了两件事:一、约聘陈独秀为北京大学文科学长;二、《新青年》可以带到北京,甚至带到北京大学来办。这时的蔡元培已被国民政府内定为北京大学校长,他有权自主聘任北大的重要教职人选,有权制定北大的教学方针,有权改革北大的教学体制。说这一天《新青年》的命运发生转折,是因为《新青年》的第2卷第5号已经在上海印了出来,正准备1917年1月1日发行。这一号上刊登了胡适的《文学改良刍义》。《文学改良刍义》的发表标志着五四新文化运动的序幕被正式揭开,标志着中国的思想文化史跨入了“现代”。从此陈独秀、胡适和《新青年》投入到了轰轰烈烈、波澜壮阔的新文化运动的大潮,领导着中国的思想文化包括文学、艺术、伦理、哲学、教育、历史、政治、意识形态、价值观念及其表现形式和技术手段进入了一境新天。

责任编辑/胡仰曦