胡适:文学革命的“幕后”总策划

文 牟利锋

胡适:文学革命的“幕后”总策划

文 牟利锋

提起“文学革命”,我们一定不会忘记钱玄同、刘半农那场自编自演的“双簧戏”。钱玄同化名“王敬轩”,以老派人物的口气给《新青年》写信,将反对新文学的意见汇集起来,然后由刘半农以“记者”的名义逐段反驳。当然,“王敬轩”所谓的“反对意见”不过是为刘半农的反驳树立“靶子”。这出看似游戏的“双簧”事实上却是一场实实在在的硬仗,周作人后来追忆刘半农,就认为他“顶重要的是和钱玄同合‘唱双簧’”,“这些都做得有些幼稚,在当时却是很有振聋发聩的作用的”。《新青年》同人之所以出此“下策”,也是迫于无奈。胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》后,陈独秀、钱玄同等很快跟进,但在当时的社会上仍然没有多大反响,如鲁迅所说,“那时不特没有人来赞同,并且也还没有人来反对,我想,他们是感到寂寞了”。赞同者少在意料之中,“没有人来反对”才是《新青年》同人最为担心的。因此,明知道“唱双簧”就他们自己所提倡的理念而言也属于越轨之举,也不得不铤而走险。

回头来看,这出“双簧戏”不但没有人去追究其中的吊诡之处,而且成为《新青年》同人文化“创世纪”的经典之举,被赋予越来越显赫的意义。“双簧戏”之所以被大家重视,一方面当然因为它在当时引发了一定的社会反响,这对处于困境中的新文化运动无疑是雪中送炭,另一方面我们也不应该忘记这出“双簧戏”本身的象征意义。“双簧戏”无疑昭示了《新青年》惨淡经营下义无反顾的决心,但更为重要的则是《新青年》同人互相配合、戮力同心的合作精神。事实上,“双簧戏”不单是钱、刘二人之间一场默契的演出,“文学革命”甫一登场,就注定了是一场《新青年》同人集体演出的“双簧”。换句话说,“双簧”不是一个过场戏,而是《新青年》同人共同的策略选择,只不过这其中有“台前”和“幕后”之别。

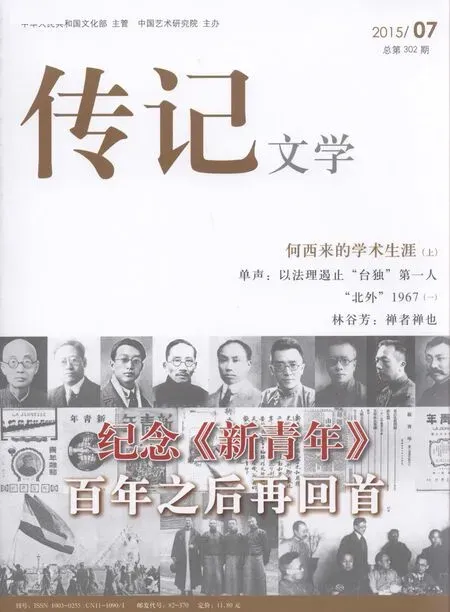

《新青年》第2卷第5号发表胡适的《文学改良刍议》

文学革命的提出首先有赖于胡适、陈独秀两人在《新青年》上的合作。《新青年》第2卷第5号发表胡适的《文学改良刍议》,随即第2卷第6号发表陈独秀的《文学革命论》。从“改良”到“革命”,从字面上看文学革命的提出经历了一个由渐进到激进的过程,这一思路不但为后来的各种文学史叙述所遵循,而且也正是胡适所愿意看到的。在《逼上梁山》中胡适说自己改革文学的意见因为遭了在美国的朋友们的反对,胆子变小了,态度变谦虚了,题目上也只用“刍议”,但陈独秀则不同,他是一个“老革命党”,“起初对于我的八条还有点怀疑。但他见了我的《文学改良刍议》之后,就完全赞成我的主张;他接着写了一篇《文学革命论》,正式在国内提出‘文学革命’的旗帜”。胡适1933年的这段现身说法至关重要,后来的文学史叙述大多没有跳出这个圈子。关于胡适、陈独秀两人在文学革命首义当中的作用,普遍的看法是胡适虽有发难之功,但没有“老革命党”陈独秀的宣言,不会产生多大的影响。两人的角色也自有分别,耿云志就认为正是作为“总司令”的陈独秀在《文学革命论》中把“文学革命先锋”的头衔颁给胡适,而“胡氏一生在学界得享大名,其肇端即在于此”。也就是说胡适不过是文学革命的“急先锋”,陈独秀才是“总司令”。这一说法因为定性简明扼要,也与当事人的说法一致,几乎成为定论。不过,细审胡、陈两人在文学革命前后的交往,就会发现问题似乎没有如此简单。

我们知道《新青年》创刊之初的主要作者几乎全来自章士钊、陈独秀办《甲寅》杂志的作者群。胡适与这个群体的联系最早始于《甲寅》杂志的约稿。《甲寅》对于在美留学的胡适似乎格外看重,胡适的回应却不怎么积极,除答应翻译剧本外,将自己之前的一篇旧作《非留学篇》寄上“了结此未了之缘”。显然,胡适因为在美国的学业压力,还拿不出精力参与《甲寅》的经营,他与陈独秀也就擦肩而过。到了陈独秀自己主编《新青年》,情况便大不一样。1916年胡适即将结束自己的留学生涯,终于有了可以支配的空闲,而陈独秀也因为安徽籍同乡汪孟邹的推荐,对胡适产生浓厚的兴趣。汪孟邹在给胡适的信中称:“陈君望吾兄来文甚于望岁,见面时即问吾兄有文来否,故不得不为再三转达。每期不过一篇。且短篇亦无不可,务求拨冗为之,以增杂志光宠。至祷!至祷!”通过汪孟邹,胡适和陈独秀两人终于走到一起。

不过,此时胡适的想法已与此前应付《甲寅》不同,汪孟邹提出“短篇”亦无不可,胡适在奉命赶译俄国作家泰来夏甫《决斗》的同时,却将自己酝酿已久的“文学革命”思想和盘托出。在胡适看来翻译国外的创作固然可贵,但一定要“择其与国人心理接近者先译之”,要不然冤枉作者事小,误导读者事大。胡适之所以如此谨慎地对待翻译,就在于此时他已经有一个为祖国创造“新文学”的伟大抱负:“今日欲为祖国造新文学,宜从输入欧西名著入手,使国中人士有所取法,有所观摩,然后乃有自己创造之新文学可言也。”有意思的是,陈独秀对这一创造“新文学”的抱负似乎没有多大兴趣。在回信中他虽然表示对胡适改造新文学的意见“甚佩甚佩”,但点到为止,并未展开呼应,倒是对《决斗》这样的译作充满期待:“足下功课之暇,尚求为《青年》多译短篇名著若《决斗》者。”陈独秀的期待是一方面,胡适自有主张则是另一方面。换句话说,此时的胡、陈两人其实对于文学各有自己的看法,两人间的通信不过是各说各话而已。胡适没有等到陈独秀回信,就发出第二封信,将自己关于文学革命的意见较为完整地提了出来。胡适认为当时中国文学堕落的主要原因在于“文胜质”,所以要从所谓的“八事”入手来救文弊,也即进行文学革命。

“八事”的提出我们知道并不是胡适心血来潮,出于一时的良好愿望。“八事”,直接的起因是胡适与留美同学相互间的辩难,特别是与梅光迪、任鸿隽。1915年的夏天胡适和梅光迪、任鸿隽等都在旖色佳(Ithaca)过夏,他们平常讨论的一个题目就是中国文学的问题。这群朋友中梅光迪最不能接受胡适“汉文乃是半死之文字”的说法,两人的辩难非常激烈,“他越驳越守旧,我倒渐渐变得更激烈了。我那时常提到中国文学必须经过一场革命;‘文学革命’的口号,就是那个夏天我们乱谈出来的”。可以说,胡适和梅光迪互为对象,如果没有梅光迪的保守,也就不会有胡适的激进。正是梅光迪的刺激让胡适义无反顾地走向了“文学革命”。到了1916年2、3月间,胡适认为自己在思想上“起了一个根本的新觉悟”:“一部中国文学史只是一部文字形式(工具)新陈代谢的历史,只是‘活文学’随时起来替代了‘死文学’的历史。文学的生命全靠能用一个时代的活的工具来表现一个时代的情感与思想。工具僵化了,必须另换新的,活的,这就是‘文学革命’。”这不单是将自己之前较为笼统的“文学革命”具体化了,更重要的是抓住了牛鼻子,终于找到将“文学革命”付诸行动的突破口。至此,胡适“文学革命”的理论大致成型。到了本年8月,在给朱经农的信中,胡适进一步将自己“文学革命”的意见系统化,提出具有可操作性的“八事”,这就是后来《文学改良刍议》的雏形,只不过后者在顺序上做了些调整。

要具体追溯胡适“文学革命”思想的渊源并不是一件容易的事。方志彤、王润华等人认为胡适直接从美国的意象主义受到启发,并将胡适的“八事”拿来与意象派的“六项原则”做比较。其实,即便是逐一对照理解,也会发现意象派的“六项原则”重在用词的精确,而胡适的“八事”用他后来的话说无非强调“我手写我口”。一个属于文学理想,一个指向既成的文学事实。周质平则认为胡适的“文学革命”思想有其深厚的中国文学史背景,如晚明的袁宏道所倡导的新文学运动,这应该是受到周作人《中国新文学的源流》的启发。当然还有人认为胡适的“文学革命”思想与他最为欣赏的19世纪维多利亚时期的文学有关。无论如何,胡适所受的中西文化教育,特别是由此而起的文化上的冲突是必须予以充分考虑的。对于胡适来说,所受中西两种文化的教育,在相异的地方要远比相同的地方影响更大也更为深刻。

在胡适系统提出“八事”前,陈独秀对于胡适“文学革命”的提法显然缺乏热情,但这并不意味着他对文学没有兴趣。也就在胡适与他的朋友们在美国讨论中国文学的前途之际,陈独秀在《新青年》上发表了自己关于中国文学的看法。陈独秀以欧洲文艺思想的变迁为例,认为现代文艺潮流必然由古典主义一变而为理想主义,再变而为写实主义,更进而为自然主义。而当时中国的文学尚在古典主义理想主义时代,此后努力的方向便是写实主义,甚至是自然主义。这里的古典主义主要指“拟古”,理想主义主要指“脱离现实”、“悬拟人格”,一者太过拘泥,一者太过玄虚,都不是现代文艺的正当出路。如果我们和胡适以“文字形式(工具)”为主线的文学革命思想相比较,就会发现两者虽然都深受进化论思潮的影响,但指向明显不同。胡适强调的是文学变迁过程中文字形式的作用,这是一个突破性的提法,影响是全局性的;而陈独秀还停留在谈创作的方法问题。换句话说,胡适的提法暗含着一个革命性的前景,陈独秀只是在既成文学秩序下提出一个可能的文学方向,改良的色彩浓厚。

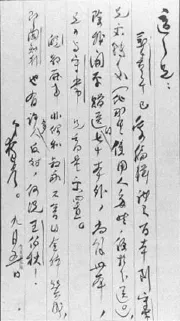

陈独秀致胡适信札

这一点我们也可以在胡、陈两人之后的书信往来中得到印证。1916年10月,胡适在致陈独秀的信中第一次提出文学革命的“八事”,陈独秀在回信中表示自己“无不合十赞叹”,但对其中的五、八两项还有疑问。特别是针对第八项“须言之有物”,陈独秀担心其易流于“文以载道”的传统。在他看来,“文学之文”与“应用之文”不同,“应该之文”可以讲文法、讲“言之有物”,“文学之文”重在“美感与伎俩”,有它自己“独立存在之价值”。有意思的是胡、陈两人的这一次书信往来,虽然已经较为完整地提出文学革命的思想,但只是出现在《新青年》的“通信”栏,标题不醒目、位置也靠后。唯一可能的解释是陈独秀此时尚不完全接受胡适在“八事”中的某些提法,而这些提法却事实上关系到文学革命的方向。是在既成文学秩序上修修补补,还是推倒重来,两人的看法在根本上是有分歧的。此封公开信后,陈独秀似乎意犹未尽,又特别致信胡适,信中坚持应用之文与文学之文的区别,对于文学之文的改革如何做法仍然举棋不定,希望胡适就自己的意见“切实作一改良文学论文”。胡适接到陈独秀此信后很快就拿出一篇论文,这就是后来鼎鼎大名的《文学改良刍议》。文章坚持自己“八事”的主张,但在“八事”的顺序上做了一些调整,并且文学“革命”也从字面上换成了“改良”。可以看出,不论是“八事”顺序上的调整,还是“革命”换成“改良”,与其说出于担心“老一辈保守分子”的反对,不如说是对陈独秀文学改良思想的某种让步。

但正如胡适所说,陈独秀身上有老革命党的气质,在胡适“文学革命”思想的步步紧逼下,陈独秀便不再坚持自己“文学之文”另当别论的看法。先是在《读胡适〈文学改良刍议〉有感》中表明自己认同白话文学为中国文学之正宗,且“笃信而渴望之”;随后更是在公开信中异常武断地提出:“独至改良中国文学,当以白话为文学正宗之说,其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他人之匡正也。”此种气概也唯有陈独秀配得上。陈独秀的说法固然比胡适的激进,也似乎更具革命精神,但从根本上讲,我们不难发现,在文学革命的主张上,陈独秀是一步步接近、最终接受了胡适的意见。换句话说,文学革命的主动权一直就掌握在胡适手里,陈独秀虽则“号子”喊得震天响,但在基本主张上属于被动跟随。前面我们提到,研究者一般视陈独秀为文学革命的“总司令”、胡适为“急先锋”,现在看来这一说法显然站不住脚。文学革命无疑是胡、陈等人合作演出的一幕双簧大戏,这出双簧戏的演出有剧本、有真情,但我们也不应该忘记各人的角色扮演。在参与这场演出的众多文化精英中,“台前”和“幕后”是有分别的。如果说陈独秀等人是在“台前”冲锋陷阵,那么胡适便是“幕后”的总策划。

胡适之所以能够在中国文学大转型过程中扮演如此重要的角色,和他自身的定位直接相关。胡适留美期间在许多事情的看法上往往和周围的朋友不同,如怎么看待辛亥革命、袁世凯等,也喜欢和人论争,给人的印象是好标新立异。对此胡适有如下的辩白:“有人谓我大病,在于好立异以为高。其然?岂其然乎?所谓立异者何欤?不苟同于流俗,不随波逐流,不人云亦云。非吾心所谓是,虽斧斤在颈,不谓之是。行吾心所安,虽举世非之而不顾。——此立异者也。吾窃有慕焉,而未能几及也。”胡适在这里区分了两种“立异”,一者故作骇俗之言,一者心有定见,不苟同于流俗,自己当然属于后者。所以,胡适对所谓的“立异”不但不回避,而且心向往之,大有一副举世皆浊我独醒的气概。这里我们已经能够看出胡适留学时期的自我期许。时隔一月,胡适在日记中对自己的定位做了如下的反省:“吾生平大过,在于求博而不务精。盖吾返观国势,每以为今日祖国事事需人,吾不可不周知博览,以为他日为国人导师之预备。不知此谬想也。吾读书十余年,乃犹不明分功易事之义乎?吾生精力有限,不能万知而万能。吾所贡献于社会者,惟在吾所择业耳。”这则日记虽则是对自己所务太多、精力太过分散提出反省,但字里行间我们能够在在感受到胡适个人抱负之宏大。胡适不愿做专家,而宁愿做通人,就在于他早有一个“他日为国人导师”的期许,而这一期许也在事实上左右着胡适的所学所读所思所想。文学革命不过是作为“国人导师”的胡适在文化战场的一次成功“尝试”。

这种“国人导师”的自我期许让胡适在思考问题的时候,更多带有策略性的考虑。换句话说,胡适的许多主张我们要一分为二地看。他的话往往也“没有说尽”,留有余地,真实的看法其实并不那么容易把握,同时他的发言也常随时随地会有调整。因为对象的不同而选择不同的发言策略,这是胡适一生为人处事的一个基本原则。以“文学”为例,胡适并不是对历来的文学传统懵懂无知或视而不见。在留学日记中他曾对白居易“文章合为时而著,歌诗合为事而发”的文学观提出批评,认为文学有两类,一者是“有所为而为之者”,一者是“无所为而为之者”,这种“无所为而为之者”,非真无所为,“其所为,文也,美感也”。比较陈独秀“应用之文”与“文学之文”的分法,不难看出此时胡、陈两人关于文学的看法是一致的。但既然“文学革命”针对的是当时中国文学界的“乱象”,胡适便将自己关于文学的真实想法放在一边,单单祭出“文字形式”的变迁这面大旗。果然,这一招远比陈独秀较为保守的提法管用。在整个文学革命的过程中,胡适始终处于前瞻性的位置。从最初的《文学改良刍议》,到后来的《建设的文学革命论》,胡适策略性的选择处处可见。因此,文学革命这出双簧戏,我们在关注“台前”诸多文化精英表演的同时,也不要忘了“幕后”胡适的精心策划。

责任编辑/胡仰曦