青少年校内闲暇时间身体活动影响因素研究

司琦 苏传令 KimJeongsu

摘要:以初中生为研究对象,选取自我效能、乐趣、主观障碍、社会支持和学校环境等5个反映社会生态模型个体水平、人际水平和组织水平的因素,就其对青少年参与校内闲暇时间身体活动的影响进行分析。研究结果显示,午饭后身体活动强度(F=3.79, p<0.05)、持续时间(F=4.03, p<0.05)和对锻炼乐趣(F=0.82,p<0.05)、学校政策与管理(F=10.67, p<0.05)认知存在显著的性别差异。自我效能(F=3.79, p<0.05)、过程障碍(F=6.43, p<0.01)和对运动场地与设施(F=10.95, p<0.01)的感知上存在显著的年级差异。回归分析显示:自我效能(β=0.29, p<0.05)、老师社会支持(β=0.21, p<0.05)、学校绿化建设(β=0.13, p<0.05)对青少年参与校内闲暇时间身体活动的影响具有统计学意义。最后得出结论:学校应重视特定时段学生身体活动的组织和管理,尤其是对女生的组织和管理。自我效能、老师社会支持、学校绿化建设是影响青少年参与校内闲暇时间身体活动的主要因素。

关键词:青少年;个体水平;人际水平;组织水平;校内闲暇时间;锻炼;身体活动;影响因素;社会生态模型

Abstract: This study explores the determinants of adolescents physical activities during the school leisure time based on the social ecological model. Four hundred thirty nine of 14 to 16 years old adolescents are recruited and completed self-efficacy, enjoyment, subjective barriers, social support, school environment scales and 3 days physical activity recall, and the results support the measures psychometric adequacy. The research results show that the physical activity intensity (F=3.79, p<0.05), duration (F=4.03, p<0.05), enjoyment (F=0.82, p<0.05) and school environment and management (F=10.67, p<0.05) during lunch time have significant difference on gender. Self-efficacy (F=3.79, p<0.05), process barriers (F=6.43, p<0.01) and accessibility for exercise places and facilities (F=10.95, p<0.01) show statistical difference on grades. Regression analysis show that self-efficacy (β=0.29, p<0.05), social support from teachers (β=0.21, p<0.05) and school greening (β=0.13, p<0.05) statistically significant influenced adolescents physical activities. Schools should pay more attention to organizing physical activities during specified time period, such as lunch time, and especially for female students. Self-efficacy, social support from teachers and school greening are determinants for this type of physical activities.

Key words: adolescent; individual level; interpersonal level; organizational level; in-school leisure time, exercise; physical activity; influence factor; social ecological model

身体活动[ ]不足所导致的各种健康相关疾病(如心血管疾病、肥胖症、骨质疏松等)日益成为影响青少年成长的重大因素[1]。2008年,美国身体活动指南(Physical Activity Guidelines for Americans, U.S Department of Health and Human Services)建议,儿童和青少年每天应进行至少60 min以上、中等或高强度的身体活动[2]。美国调查数据显示,2~19岁青少年儿童有1.7%超重,另有16.9%肥胖[2]。加拿大以学校儿童为对象的调查发现,儿童肥胖和超重的比例分别为8.0%和17.9%[3]。我国青少年体质与健康调研报告显示,2005年,7~22岁城乡男女生超重、肥胖比例相对2000年的检测比例呈持续增加趋势;青少年耐力、力量等反应身体素质的指标均下降,我国青少年身体素质呈下降趋势[4]。身体活动不足是造成这一结果的重要原因之一。

针对我国青少年身体活动不足的现象,《中共中央国务院关于加强青少年体育,增强青少年体质的意见》中要求,青少年“每天锻炼一小时”,旨在促进青少年参与身体活动,以达到促进我国青少年体质健康的目的[5]。学校被认为是“通过体育锻炼促进青少年健康的最合理环境”[6]。由于青少年学业负担重,并且放学后还要参加各种兴趣班、补习班等,身体活动时间大受影响;但青少年在校期间有一定的闲暇时间(in-school leisure time),若能充分利用好在校闲暇时间进行身体活动,对于促进青少年身心健康有着积极的影响。同时,闲暇时间身体活动因其形式多样、内容丰富、青少年可以自由支配而倍受研究者的关注[7]。

传统的健康行为理论(如,健康信念模型、社会认知理论等)基于个体进行干预,主要通过改变个体心理因素(如,自我效能、态度、信念等)以达到影响其身体活动的目的。上述理论对于短期内影响个体的身体活动产生了一定作用,但干预一旦结束,个体极易重新回到原本身体活动不足的生活方式中去。因此,它们在解释干预维持长期身体活动效益的成效方面并不令人乐观[8]。社会生态模型的基本观点认为,环境属性能够影响身体活动[9]。Hillesdon认为,个体身体活动干预策略始终受到环境限制,研究需要关注个体行为在自然与社会环境下的改变[10]。20世纪90年代,Sallis和Owen等人将社会生态模型应用到身体活动干预研究中[11],目前干预研究主要从五个不同水平展开,包括个体水平(interpersonal)、人际水平(intrapersonal)、组织水平(organizational)、社区水平(community)和政策水平(policy)。

基于上述现状,本研究以青少年参与校内闲暇时间身体活动的现状,以及社会生态模型中个体水平、人际水平和组织水平因素对其的影响为切入点,以期把握青少年参与校内闲暇时间身体活动的特点及影响因素,为后续干预研究奠定基础。

1研究方法

1.1 研究对象

随机选取杭州市西湖区2所初中的初一、初二、初三年级的青少年,每个年级随机抽取2个班级,对503人发放了问卷。实际回收问卷477份,其中有效问卷439份,有效回收率为92.03%。样本平均年龄13.78岁(SD=1.03)。各年级人数分别为:初一148人、初二152人、初三139人,分别占总人数的33.7%、34.6%、31.7%;其中,男生241人,占55%。

1.2 研究工具

1.2.1问卷的编制

研究使用的问卷包括3部分:(1)人口统计学信息,包括性别、年级、年龄等。(2)青少年身体活动影响因素问卷。国内外大量研究结果显示,无论是在不同的年龄阶段、文化背景、实验设计中,都有大量的研究结果支持自我效能在解释、说明和预测身体活动方面的作用[12]。其对青少年身体活动的影响作用也很稳定、一致[13-15]。Sallis等人在全美范围内对1504名4-12年级的青少年儿童及其父母进行调查后发现,利用下午时间进行身体活动或运动、上体育课的乐趣以及社会支持是影响青少年儿童参与身体活动的重要因素[16]。同时,在他及同事2000年发表的综述研究结果也显示,主观锻炼障碍与青少年的身体活动存在负相关[17]。学校的环境、政策等涉及身体活动管理、组织、设备等因素均被研究证实与青少年在校期间的身体活动相关[18-19]。因此,基于社会生态模型,依据前期研究成果,分别选取自我效能、乐趣和主观锻炼障碍,反映个体水平因素对青少年身体活动的影响;选取社会支持反映人际因素对青少年身体活动的影响;选取学校环境,主要包括运动场地与设施、学校政策与管理水平和绿化建设3个方面,反映组织因素对青少年身体活动的影响。(3)青少年身体活动3天回忆问卷(Three Day Physical Activity Recall,简称3DPAR)。

其中,自我效能问卷以Dishman等[12] 编制的问卷为基础,修订后的问卷包括7道测题。乐趣问卷以Motl等[13] 编制的问卷为基础,修订后的问卷包括8道测题。主观锻炼障碍问卷以Taylor等[14] 编制的问卷为基础,修订后的问卷包括7道项目。社会支持量表以Malecki等[15] 编制的问卷为基础使用。学校环境问卷自行编制,主要包括运动场地与设施、学校政策与管理和绿化建设等因素;问卷编制过程中,通过走访学校老师、领导,对学校校园环境的实地勘察,以及了解学校日常对青少年参与校内身体活动的管理、学校相关政策,结合前期文献自行设计了学校环境问卷。

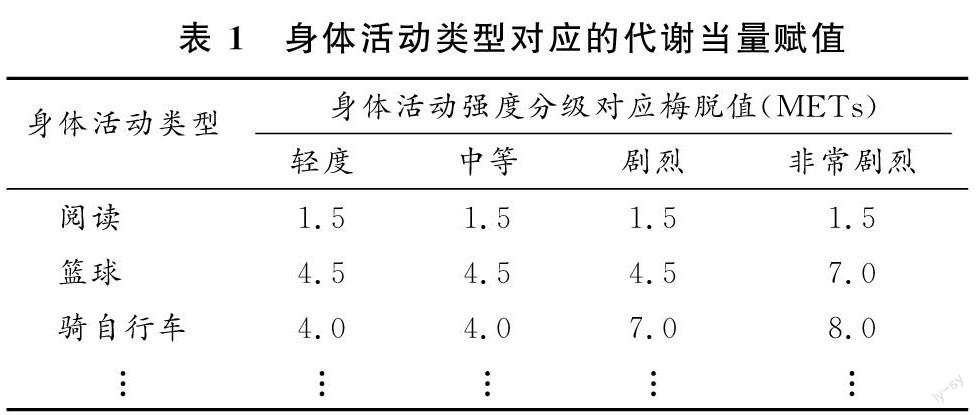

身体活动3天回忆问卷以前期身体活动回忆问卷(Previous Day Activity Recall,简称PDPAR)为基础进行修订。3DPAR要求被试以测试当天为止点,回忆前3天每天参与身体活动的情况,并将每天从7:00至23:59以每30 min为单位,分为34个区组,要求被试回忆每一对应区组的身体活动类型(30 min内从事时间最长的身体活动即为该区组的活动类型)、持续时间以及强度,一一记录在相应表格中。该问卷将身体活动强度分为轻度(light)、中等(moderate)、剧烈(hard)和十分剧烈(very hard)4种类型,身体活动的强度由梅脱(MET)来反映。通常将MET≤3.0的身体活动视为低强度身体活动,中等强度身体活动的梅脱值范围为3.0≤MET≤6.0,大强度为MET≥6.0的身体活动[16] 。当被试按照要求完成问卷填答后,研究人员根据区组内身体活动类型和强度对应查找,并赋予其相应的梅脱值。随后,将一天中不同区组的梅脱值相加求出三天总梅脱值,计算均值后用来反映青少年校内闲暇时间身体活动的强度(见表1)[17] 。

根据本研究需要,校内闲暇时间身体活动定义为,个体在校园内自由支配时间里所进行的各种自主性身体活动。并将学生在早晨上学前、中午吃饭后、下午放学离校前三个时段的身体活动时间进行分组,每30分钟为一个区组,共形成7个区组(上学前:7:00-7:30, 7:30-8:00;午饭后:11:45-12:15,12:15-12:45,12:45-13:15;放学离校前:16:30-17:00, 17:00-17:30)。

1.2.2问卷的信效度检验

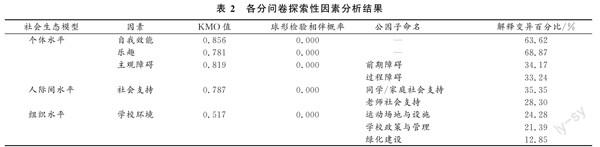

问卷编制完成后,随机抽取某初中3个年级90名同学进行了预测。结果显示,自我效能、乐趣、主观障碍、社会支持和学校环境问卷的克伦巴赫系数分别为0.88、0.81、0.84、0.82、0.83,问卷内在一致性信度良好。采用主成分分析法和方差正交最大旋转法,对问卷进行的探索性因素分析显示,自我效能、乐趣、主观障碍、社会支持和学校环境问卷对总变异的贡献率分别为63.62%、68.87%、67.41%、63.65%和58.52%,并根据因素所涵盖的题目内容和载荷优先的原则对因子进行了命名(见表2)。

1.3研究过程

测试本着青少年自愿的原则,在取得学校领导同意和班主任配合的情况下,由经过统一培训的调查员在教室内发放问卷,并指导青少年填写,随后当场回收。

2 研究结果

2.1 青少年参与校内闲暇时间身体活动现状

描述性统计分析结果显示,青少年在上学前、午饭后和放学离校前三个时段,不参与身体活动的比例分别为46.1%、55.43%和40.5%。其中,男生在三个时段中“无活动”的比例分别为49.5%、55.9%和41.5%,女生则分别为41.9%、54.4%和39.4%;且身体活动的形式多为无组织、松散性的活动。

上学前青少年最常参加的身体活动类型是跑步和体操类(如,广播体操、拉伸运动等);午饭后主要为散步、游戏或嬉戏,有组织性身体活动以篮球和乒乓球为主;放学离校前的主要身体活动类型是散步、游戏或嬉戏,有组织性身体活动以篮球为主。其中,篮球是男女生在午饭后和放学离校前最常参加的组织性身体活动。

2.2 不同性别、不同时段青少年校内闲暇时间身体活动强度和持续时间的差异性检验

为比较男女生在上学前、午饭后和放学离校前参与身体活动的强度和持续时间的差异性,进行了F检验。结果显示,男女生在上学前、放学离校前参与身体活动的持续时间无显著差异(F=2.84, p=0.42>0.05),而午饭后时段存在具有统计学意义的差异(F=4.03, p<0.05)。与女生相比,男生更倾向于在午饭后参与身体活动。同时,男女生在午饭后参与身体活动的强度也存在显著差异(F=3.79, p<0.05),男生的身体活动强度要高于女生。而在上学前和放学离校前两个时段的身体活动强度上不存在差异。

2.3 不同性别、不同年级影响青少年参与校内闲暇时间身体活动因素的差异性检验

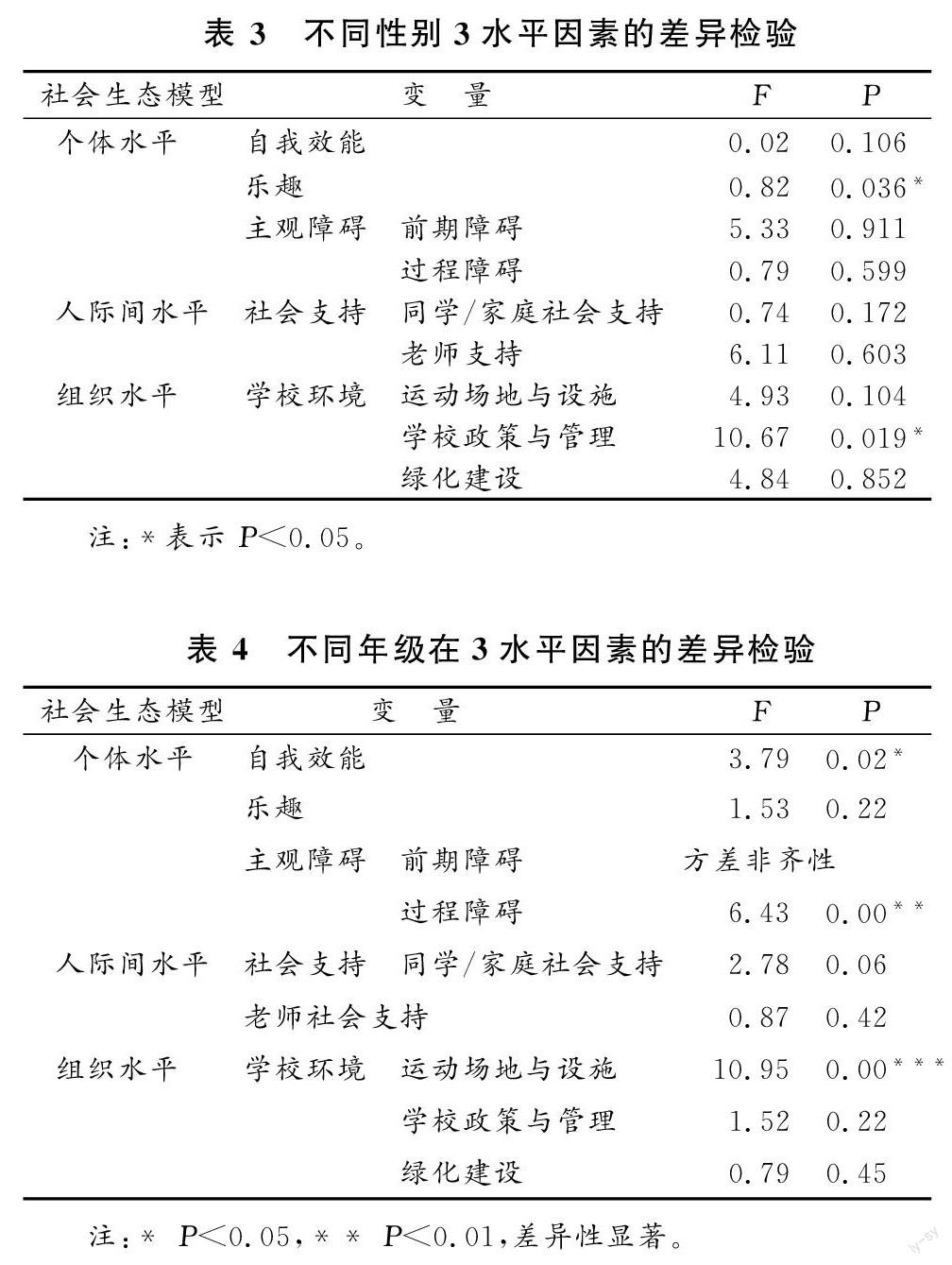

为比较不同性别、不同年级学生在影响其参与校内闲暇时间身体活动的个体水平、人际间水平和组织水平因素上是否存在差异,进行了F检验。结果表明,男女生在参与身体活动的乐趣(F=0.82,p<0.05)和对学校环境中学校政策与管理对参与身体活动影响的认知(F=10.67,p<0.05)两因素上呈显著性差异(见表3)。自我效能(F=3.79,p<0.05)、过程障碍(F=6.43,p<0.01)、运动场地与设施的感知(F=10.95,p<0.01)在不同年级青少年间存在显著性差异(见表4)。为进一步明确不同年级间的差异性,进行了事后分析的多重比较。结果显示,初一与初二、初一与初三年级学生在自我效能(t初一、二=0.34,p<0.01;t初一、三=0.29,p<0.05)和过程障碍(t初一、二=0.39,p<0.01;t初一、三=0.54,p<0.01)因素上存在显著差异,初二与初三年级间则不存在差异。初一、初二、初三三年级间学生在学校运动场地与设施对身体活动影响的认知方面均存在非常显著差异(F=10.95,p<0.01)。

2.4 三水平因素对青少年参与校内闲暇时间身体活动影响的分析

为进一步预测和解释基于社会生态模型的个体水平、人际间水平和组织水平因素对青少年参与校内闲暇时间身体活动的影响,将自我效能、乐趣、前期障碍、过程障碍、同学/家庭社会支持、老师社会支持、运动场地与设施、学校政策与管理和绿化建设因素同时纳入了回归分析。结果显示,R2=0.11, p<0.01。三水平因素可以预测青少年校内闲暇时间身体活动,上述因素对总变异的解释量为10.8%。其中,自我效能(β=0.29,p<0.01)、老师社会支持(β=0.21,p<0.01)、学校的绿化建设因素对青少年参与校内闲暇时间身体活动的影响具有非常显著的统计学意义(β=0.16,p<0.01)(见表4)。

3分析与讨论

3.1 青少年校内闲暇时间身体活动现状分析

研究结果显示,只有少部分青少年参与校内闲暇时间的身体活动,且主要是无组织性的身体活动。影响原因可能有以下五方面,(1)交通方式影响。前期研究表明,青少年由于年龄原因,上学和放学可能需要家长接送,这在一定程度上影响了青少年利用在校闲暇时间参与身体活动。同时,选择骑车或使用公众交通工具的青少年可能受到交通状况影响(如,需错开堵车高峰期),而无法利用在校闲暇时间参与身体活动[18] 。(2)体育与健康课或大课间影响。体育与健康课和大课间的身体活动如若时间长、强度大,则会使青少年学生消耗能量,产生一定的疲劳,从而减少在校闲暇时间身体活动。(3)学校的运动场地与设施数量有限。部分青少年学生认为,学校的身体活动场地、设施数量有限,在一定程度上制约了他们参与身体活动。(4)学业影响。相当一部分青少年学生认为,由于学业负担较重,压力较大,闲暇时间身体活动大受影响。(5)本研究仅关注在校闲暇时间青少年参与身体活动的情况,而没有关注青少年放学后到睡觉前的这段时间。如若青少年在上述时间段有其他身体活动计划,或许也会影响到其在校闲暇时间的身体活动水平。

3.2 不同性别青少年参与校内闲暇时间身体活动的分析

本研究对男女生在上学前、午饭后和放学离校前参与校内闲暇时间身体活动的强度和持续时间进行了差异检验。在持续时间方面,男女生在午饭后参与身体活动的持续时间存在差异,而上学前和放学离校前不存在具有统计学意义的差异。在身体活动强度方面,男女生在午饭后的身体活动强度也存在显著性差异,男生高于女生;而这种差异在上学前和放学离校前时段均不存在。这说明男生更倾向于午饭后参加身体活动。我国青少年由于学业负担重、睡眠不足、无法就近入学等原因,利用上学前和放学离校前参与校内身体活动的学生人数、强度和持续时间都不容乐观,尤其是女生。而如何利用好午饭后时间,将其与大课间、体育与健康课程形成有机组合,最大限度利用学生在校时间,充分使其体验身体活动可能带来的乐趣和在消除压力、恢复疲劳方面的积极影响[2],值得思考。条件允许的学校,可以考虑有必要 在午饭后的闲暇时间开放更多的室内和室外身体活动场所以吸引更多的学生参加身体活动;同时,提供更多的运动器械、设施、设备以满足学生锻炼的需要。相对于大课间和体育与健康课期间有组织的身体活动,可以考虑在此时间段鼓励学生多进行无组织、游戏性的身体活动,以充分实现通过身体活动放松身心、消除压力的效果。

此外,学校及相关部门还应 设法影响更多的女生在此时段参与身体活动。本研究发现,女生相对于男生,无论在感受到身体活动带来的乐趣方面,还是受到学校政策的支持方面,都较低且具有统计学上的意义。同时,女生的身体活动水平在持续时间和强度方面也低于男生,与国外的研究结果一致[27]。青少年阶段,女生身体活动水平的下降要大于男生,应针对青少年女生进行更为有效的身体活动干预。

3.3 社会生态模型三水平因素对青少年校内闲暇时间身体活动的影响分析

基于社会生态模型的三水平因素可以预测和解释青少年参与校内闲暇时间的身体活动,对总变异的解释量为10.8%。其中,自我效能、来自老师的社会支持和学校绿化建设对青少年参与校内身体活动的预测能力具有统计学意义。McAuley等人的研究结果表明,自我效能和身体活动之间是一种相互促进的关系。即自我效能与激发和坚持身体活动有关。反过来,短期或长期的参与身体活动又将显著导致自我效能感的增加[19] 。本研究结果与前期研究结果一致。来自老师的社会支持在解释和预测青少年参与校内闲暇时间身体活动中也起到了一定的促进作用,这与前期研究结果一致[17]。因此,后续应当考虑如何充分发挥老师在促进青少年参与校内闲暇时间身体活动方面的作用。

Sallis(2001)曾就学校环境特性,如学校活动区域的类型、大小和固定设施等,对青少年身体活动的影响进行研究。研究发现,环境特性与男女生身体活动的积极性存在关系。环境特性解释了42%影响女生参与身体活动的变异,59%影响男生参与身体活动的变异[21] 。因此,学校加强管理以及提供更多的固定设施能够促进青少年参与校内闲暇时间的身体活动;同时,学校对身体活动所采取的政策支持和监督与管理对于青少年身体活动也有着积极的促进作用。

Lee等(2007)对青少年学生参与身体活动的调查发现,校园风景(如,绿树、草地)也可能影响其身体活动,这与本研究结果基本一致[22] 。学校绿化环境建设会影响青少年参与校内身体活动的心情,如缺少植被则可能会使其置身于烈日或寒风下参与身体活动,从而影响或致使其放弃参与身体活动。

4 结论

1)青少年学生在校闲暇时间参与身体活动的情况不容乐观,更倾向于午饭后参与身体活动;与女生相比,男生在午饭后进行的身体活动强度高于女生,持续时间长于女生。

2)不同性别、不同年级青少年学生对影响其参与校内闲暇时间身体活动的个体水平、人际间水平和组织水平因素的认知上存在差异。

3)自我效能(个体水平因素)、老师社会支持(人际间水平因素)、学校的绿化建设因素(组织水平因素)对青少年参与校内闲暇时间身体活动的影响具有非常显著的统计学意义。

参考文献:

[1] Pate R, Pratt M, Blair S,et al. Physical activity and public health: A recommendation from the Center for Disease Control and Prevention and American College of Sports Medicine [J]. JAMA , 1995, 273(5): 402-407.

[2] 2008 Physical Activity Guidelines for Americans [EB/OL]. [2015-05-10]. www.health.gov/pa guidelines/.

[3] Statistics C. 2004 Canadian Community Health Survey: Obesity among children and adults [EB/OL]. [2015-05-10]. http:// www. statcan.ca/ Daily/English /050706 /d050706a.html.

[4]中国学生体质与健康研究组.2005年中国学生体质与健康调研报告[M].北京:高等教育出版社, 2008 :92-94;71-81.

[5] 教育部.中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见[R].2007.

[6] 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[R].2013.

[7] Van der Horst K, Paw M, Twisk J, et al. A brief review on correlates of physical activity and sedentariness in youth [J]. Medicine AND Science IN Sports AND Exercise, 2007, 39(8): 1241-1250.

[8]Spence J, Lee R. Toward a comprehensive model of physical activity [J]. Psychology of Sport and Exercise, 2003, 4(1):7-24.

[9]Humpel N,Owen N,Leslie E. Environmental factors associated with adults participation in physical activity [J]. American Journal of Preventive Medicine, 2002, 22(3):188-199.

[10]Hillsdon M, Thorogood M, White I, et al. Advising people to take more exercise is ineffective: A randomized controlled trial of physical activity promotion in primary care [J]. International Journal of Epidemiology, 2002, 31(4):808-815.

[11]Sallis J, Owen N, Glanz K, et al. Ecological models of health behavior and health education: Theory, research, and practice [M]. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass. 1997:403–424.

[12]司琦. 身体活动的行为科学理论综述[J]. 体育科学,2007,27(9):72-80.

[13]司琦,于可红,陈谦,等. 阶段变化模型在身体活动领域应用研究的综述:1998年至2012年[J]. 体育科学,2013,33(5):74-83.

[14] 洪茯园.上海部分中学生体育锻炼和静态生活现状调查及影响因素的研究[D].上海:上海体育学院,2010.

[15]Biddle S,Nigg C. Theories of exercise behavior [J]. International Journal of Sport Psychology, 2000(31): 290-304.

[16]Sallis J, Prochaska J, Taylor W,et al. Correlates of physical activity in a national sample of girls and boys in grades 4 through 12 [J]. Health Psychology, 1999, 18(4): 410-415.

[17]Sallis J, Prochaska J, Taylor W. A review of correlates of physical activity of children and adolescents[J]. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2000, 32(5): 963-975.

[18]McKenzie T, Marshall S,Sallis J. Leisure time physical activity in school environment: An observational study using SOPLAY [J]. Preventive Medicine, 2000, 30(1):70-77.

[19] Sallis J, Conway T, Prochaska J,et al. The association of school environments with youth physical activity [J]. American Journal of Public Health, 2001,91(4): 618-620.

[12 ]Dishman R, Motl R, Saunders R, et al. Factorial invariance and latent mean structure of questionnaires measuring social-cognitive determinants of physical activity among black and white adolescent girls [J]. Preventive Medicine, 2002, 34(1):100-108.

[13 ]Motl R, Dishman R, Saunders R,et al. Measuring enjoyment of physical activity among adolescent girls [J]. American Journal of Preventive Medicine, 2001, 21:110-117.

[14 ]Taylor W, Sallis J, Dowda M,et al. Activity patterns and correlates among youth: differences by weight status [J]. Pediatric Exercise Science, 2002(14):418-431.

[15 ]Malecki C, Elliott S. Adolescents ratings of perceived social support and its importance: Validation of the Student Social Support Scale [J]. Psychology in the Schools,1999, 36(6):473-483.

[16 ]Ainsworth B,Haskell W, Leon A,et al. Compendium of physical activities: Classification of energy costs of human physical activities [J]. Medicine AND Science IN Sports AND Exercise,1993, 25(1):71-80.

[17 ]3DPAR Methodology and Scoring[EB/OL].[2015-05-10]. http://www.sph.sc.edu/usc_cparg/CPARG_TEST/docs/3DPAR_Scoring.pdf.

[18 ]李小英, 燕子. 生态学模型在锻炼心理学中的应用[J].西安体育学院学报, 2010, 27(6):765-768.

[27] Webber L, Catellier D, Lytle L,et al. Promoting physical activity in middle school girls: Trial of activity for adolescent girls [J]. American Journal of Preventive Medicine, 2008, 34(3): 173-184.

[19 ]McAuley E, Bane S, Mihalko S. Exercise in middle-aged adults: self-efficacy and self-presentational outcomes [J] .Preventive Medicine,1995,24(4):319-328.

[21 ]Sallis J, Conway T, Prochaska J,et al. The association of school environments with youth physical activity [J]. American Journal of Public Health, 2001,91(4): 618-620.

[22 ] Lee S, Burgeson C, Fulton J. Physical education and physical activity: results from the school health policies and programs study [J]. Journal of School Health, 2007,77(8):435-463.