且“玩”且创业的创二代们

刘畅

打造“云”概念度假

80后的刘畅是国内综合性软件龙头企业东软集团董事长刘积仁的独子,却将全部身心与热情都投入到了新概念酒店事业中,梦想着有一番与他父亲截然不同的作为。相对于继承上一代的财富,他更希望创造属于自己的财富,并且以一种更健康、更绿色的方式来实现。

现在的刘畅,把全部精力投入了他的新事业中:在被联合国评为长寿之乡的海南澄迈县,刘畅向人们展示了其“云”概念酒店系列的第一个作品——熙康云舍。从平地而起到规模盛大,刘畅几乎亲历了每一个时刻。在即将开业的前夕,他更加忙碌,“传统的酒店业其实是一个从设计、服务到内部管理都极严谨的行业,细节和质量、景观和空间,都需要精雕细琢,而我现在还加入了‘云健康服务平台的概念,新的东西还需要不断探索和改善。”刘畅慢条斯理地介绍着,脸上洋溢着阳光般的笑容。

熙康云舍虽然占地面积大,但熙康云舍的实际客房量并不多,拥有36个房间,可同时接待48位客人的几栋别墅都围绕在湖边。其建筑内部风格各不相同,有清新蓝调的地中海风格,有质朴的部落风貌,有原生态的田园风情,每一栋都拥有独立的泳池、温泉以及相关设施。“我打造云舍的理念是传统与创新相融合,云舍保留着传统高端酒店的舒适与优质,但它远远不只是一家酒店。它是一种新的概念,甚至是一个新的时代。在云舍的客人,体验到的是一个集健康管理、教育净化、社交资源等多重产业链组合在一起的生态圈。你有想过一个酒店给你提供住宿、娱乐之后,还会为你提供专业级别的医疗健检、饮食调配、净化心灵的课程,这些一对一的医疗专家、健身顾问、理疗定制服务,甚至在你离开云舍后,保存在这里的你的一系列云数据都可以随时为你提供服务。”刘畅的精神追求很像他那位喜欢追逐新理念、新科技的父亲,这个家庭的商业基因里似乎有着同样的DNA——永远不愿意拷贝,如果想成功就必须从现有的事物里寻求突破。而且父子两人都并非传统意义上的商人,他们会尽量去追求自己喜欢的东西,并不完全以利益优先。“其实是想把利益放在第一位的,但是数学不太灵光。”这个阳光男孩开玩笑的表情,很难与商人形象联系在一起,“虽然父亲经常跟我说要财务优先,考虑投资回报率,但实际上我做自己热爱的事隋,通常是以兴趣来作为出发点。”

住进健康园

如今并非是酒店业的好时期,甚至有些举步维艰。刘畅却难舍打小就对酒店的情结,他说起年少时有一次随父母去三亚亚龙湾的经历,“就是那天晚上,我和父亲坐在海边聊天,他问我以后想做什么,我脱口而出做酒店。那时候我天真地想着,如果去某个地方玩耍,能有自己的酒店住,是多么快乐的事情啊。”未曾想,少不更事的一个小小心愿居然得以实现,并且在更加丰富的形象和更富创造力的理念下逐渐成型。也是因为这份纯粹,刘畅先是和朋友一起投资改建了北京集餐厅、精品酒店于一体的东景缘酒店(The Temple Hotel),大大满足了他的这种情结。Temple由六百多年历史的智珠寺改建而成,修复工程从一片破败中开始,“当时投资数千万进行修复,原则就是想全方位地保存历史风貌。”刘畅从那时起就开始与一批知识渊博的专业建筑师以及勘测人员进行长达数年的紧密合作。他的合作者、生意伙伴曾如此评价他:“刘畅很有想法,对美的东西也非常有感觉。他几乎参与了整个修复、设计的过程,提了很多有价值的意见。”就是这样的全情参与,Temple在经过了全面修复后,一夜间就成了京城最热门的时尚地标之一。

“酒店里的生活其实是每个人生活的缩影,吃住行乐都在这里,却又是一个完全不同于本身生活的世界,人们在这里更医意,更放松,也更加勇敢地表达自己。”刘畅说道。其实无论是Temple还是云台他都不想称之为酒店,“我只是把许多线下部分以酒店的方式实现罢了,并通过这个平台,把产业链整合起来,创造一个新的生态圈。”

刘畅说,做商业最吸引他的地方,是在这个过程中既能创造美,又能更好地经营自己所创造的一切,发挥更大的意义和价值。“其实商业模式是因人而异的,我父亲就认为,商人拥有天生的直觉和能力,而且人人都有其独特的理念。他认为经商这件事可以有潜移默化的影响,可以有经验去借鉴,但具体的执行和战略,是各有千秋难分伯仲的。”大学时期也曾在父亲公司实习过的刘畅,最终也选择跳脱出来,寻找自己的经商之道。

曾经的辉煌与失落

当年在英国读书时,刘畅发现各大景点提供的导览仪没有配备中文讲解,而中国海外旅游增长势头非常迅猛,很多游客都感到了由此带来的不便。刘畅就把所有景点的资料都给了国内一个公司进行翻译,然后同声录入到制造的导览仪里,并以租用的形式与旅游景区进行合作。小试牛刀,让刘畅的留学生涯过得格外滋润,“父亲当时每月给我150英镑的生活费,在物价居高的英国,如果我不锻炼自己赚钱的能力,我可能没法更好的生存。”

2009年留学归来,刘畅去国际音响制造巨头哈曼做了一名客户经理,当时哈曼刚刚在上海筹备亚太总部,系统还在逐步完善的过程中。“那段时间真是锻炼了我,从下单生产、销售、市场到询店、培训全都是我一个人来弄,天天就是出差、出差,和各地的经销商周旋,忙忙碌碌的,学了不少东西。”在这个过程中刘畅看到了每一个环节最细微处,他开始明白,时间点应该怎样操作才是最关键的,而且整个供销存体系也逼得他对数字越来越敏感,让他明白,商业是一个很现实的事,非常非常残酷。

在哈曼积累了三年的市场经验后,刘畅决定正式创业。“我还是很希望可以亲自去创造属于自己的东西,可能我也不太愿意做个拿高薪在别人公司打拼的职业经理人,那时候的我已经迫不及待想在商业世界里大展拳脚,好好耕耘一番。”于是,劉畅创办了自己的第一家公司——缪斯客,这个生活数码产品分销零售同时又为客户提供移动终端解决方案的年轻的公司,在短短的时间里就创造了销售神话,第一年就创造了销售额过亿的辉煌,可谁也没想到,由于代理客户产品在市场上的全面萎缩,缪斯客迅速遭遇了业务瓶颈,第二年,刘畅公司的资源优势就丧失殆尽,门店相继关闭,神话的结束来得是那么迅猛。“其实我是典型的处女座性格,情绪波动不大,比较理性和客观,不太喜欢感情用事。创业第一年做到1.5亿,我内心并没觉得特别兴奄后来缪斯客破产我也就低落了一段时间。2014年应该是我事业的最低谷,这期间我一直在反省自己作为公司的领导者,在宏观战略上犯了哪些错误。缪斯客是一次受益匪浅的创业经历,我从中领悟到经商在锐意进取的时候也要脚踏实地。”

再次前行

经历了商海沉浮、大起大落的刘畅,很快就再度起航。他等来了熙康云舍这个机会,其实这个项目是一个意外收获。“最初这里是用来盖软件园的,但澄迈这个地方有许多无可比拟的自然优势,空气中的负离子含量高,土壤湿润,有天然温泉,天然水富含硒元素,长期饮用可以抗癌,用来盖软件园真的是太浪费了。所以当熙康云舍这个项目启动之后,我对此投入了极大的热情。”

刘畅说终于等到云舍从平地而起到如今打开这扇门,迎来与他一样热爱生活的人。“处女座真的是要任何事情都做到完美才愿意展示。如果我急于求成,定位不清晰,无法带给客人独特的体验,在如今的信息环境下,是很难胜出的。”

经历过成功和挫折的刘畅,语气问已见历练和沉稳,而当与他聊起健康生活方式、如何练就一副好体魄时,他又焕发了活力,好似有谈不完的话,“我希望客人可以好好利用在这里的机会,转换生活方式,改变自己,变成一个有精力、有活力,并能有更多时间去探索更广阔世界的新人,就好像我,也是从这里涅粱重生。”说着说着,刘畅还拿出手机,骄傲地展示着自己亲自烹饪的健康早餐。陈廷

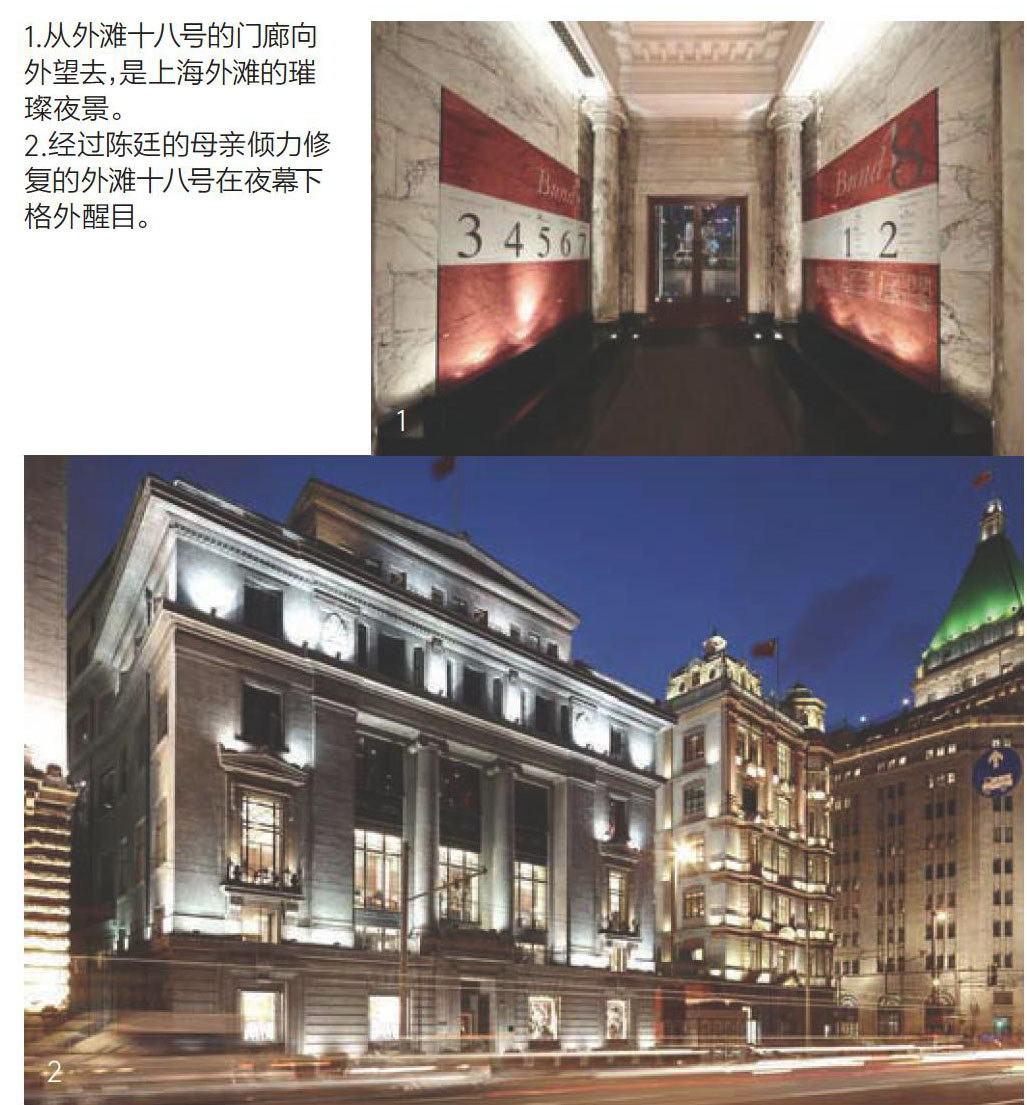

有魔力的外滩十八号

作为上海地标性建筑的新一代掌门人,陈廷正积极探索如何让外滩十八号与时俱进、变守为攻。与此同时,这个25岁的年轻人也有着自己的生活态度,还巧妙地把对魔术的痴迷融入到了商业管理中。

陳廷已经正式担任外滩十八号的掌门一年多了,在他的管理下,2014年是外滩十八号变化最多的一年:庆祝Bar Rouge入驻十周年、Mr&Mrs Bund入驻五周年,迎来全亚洲第一家Hakkasan餐厅,推出精品俱乐部M18,全球唯一拥有25颗米其林星的厨师Joel Robuchon的新餐厅于不久前在此开门迎客。

除此之外,陈廷还推出了“看穿!”(Look Through)艺术展,邀请全球各地的十多名涂鸦艺术家参与其中,给艺术家充分的创作自由,想做什么就做什么,路人还可以透过一楼的橱窗看到艺术家们的创作过程。另外还有由一对父女摄影师的作品带出的“Yves Saint Laurent,一个传奇的诞生和谢幕”展览。

最让陈廷开心的是外滩十八号开业十周年庆典,他对魔术的热爱早就是公开的秘密,这次他终于找到契机把个人兴趣与生意完美结合,“我们的活动叫做魔力十年(10 Years of Magic),主题是魔幻、魔力、魔术。魔术元素贯穿整场慈善晚宴。我邀请了速画表演艺术家Franck Bouroullec带来别具一格的速画秀,还请了刘谦来表演魔术。”也许再过十年,陈廷会自己上台为活动表演魔术也说不定。

透过外滩十八号了解母亲

外滩十八号原先曾是英国渣打银行的中国总部,这幢修建于1923年的建筑一直是上海的地标性建筑。2002年上海市政府推出新政策,以吸引外资改建外滩。陈廷的母亲、来自台湾的张瑷玲通过竞标,获得外滩十八号的项目,不过她没有立即将其投入使用,而是用了整整两年的时间,聘请来自意大利的手工艺人精心修整外滩十八号。2009年,一场交通意外带走了张瑷玲,当时身在外地的陈廷甚至没机会见到妈妈的最后一面,面对突如其来的巨变,他说:“我没想过逃走。”但是,那时他对自己的人生有着截然不同的规划,而这个“做魔术师”的规划里也有来自妈妈长久的参与和支持。

从伦敦政治经济大学毕业后,经过仔细考虑,陈廷选择加入到外滩十八号的管理中来。陈廷觉得“从2010年到2013年,公司做的一件事就是全力维护当初的风貌”,这不是外滩十八号的理念,也不是他母亲想要的,“妈妈常常带我跟弟弟到处旅游,那种探险的精神不是直接灌输的,而是潜移默化的。她会鼓励我们尝试新的东西,做不一样的事。”

在外滩十八号的改建过程中,陈廷还是十几岁的少年,他跟着妈妈来过上海多次。不过一直到接手,透过外滩十八号,他对妈妈的认识和了解才更为透彻。比如他妈妈当年对十八号的修复十分费工费时,支持意大利工匠用牙刷清洗外墙。陈廷说:“这种修复的投入不会直接变成经济效益,可以说没有必要如此。但是妈妈对古建筑和艺术有追求,那是她的长远眼光,不只是从商赚钱,也满足她对艺术的热忱。我不觉得她是一个生意人,她更像是在搞艺术创作。她喜欢追求美好的事物,比如我们在上海买的房子都是一些比较古老的建筑,她喜欢保留原有古老的风味,在后期加上现代的设施。”

少年老成的掌门人

入主外滩十八号后,在与“老臣子们”的沟通这件事上,陈廷坦言从受照顾的小辈到做决策的最高管理层,他也曾有角色转换的压力,不过好在从小他对这些人的称呼就不是“叔叔、伯伯”这样的,陈廷把他们当作智囊团,“的确我在公司里是比较年轻的一个我们的管理层中有些人从开张第一天到现在一直都在外滩十八号,对整个业务非常了解,我非常需要他们的帮助,每一次改变我都会听取他们的意见。虽然我们这个团队有许多年长的人,但是我感觉这一两年来,他们也有很多改变,我们有许多跨部门的交流,比如财务的有时候不只提供财务的想法,也会提出对租赁或者是市场的想法。我相信这个变化有一部分来自我的影响,因为我是很开放的,我比较鼓励大家想到什么就把这个想法分享出来,让不同的人从不同的角度去想同一件事。”

“我从来没有机会跟妈妈讨论外滩十八号的事。妈妈和我都是完美主义者,她一直希望把国际上有影响力的一些值得赞美的好的事情带到上海,带到外滩十八号。我的计划是,以后消费者到外滩十八号就为了寻找全上海乃至全中国独一无二的体验:餐厅、高级定制等等,这才是外滩十八号的DNA。”

看得出来,陈廷花了很多时间去揣摩、理解母亲的愿望,并做出了恰到好处的改变,这才使得这个有众多元老级人物的生意焕发新生,变得越来越时髦。

让人意外的是,年仅23岁的陈廷拥有一套非常健康的作息方式,有重要工作的时候,他会早睡早起,起床后打坐半个小时,然后做运动,吃早餐,再去上班。整个过程大约要两个小时。“对我来说打坐静思很重要,我通过它来保持思路清晰,还能使情绪稳定平和。”

工作或生活中遇到压力时,陈廷的选择是“做一下深呼吸,5-10分钟”,“5分钟大家都有,这5分钟你坐在那里,想你下一个小时会发生的事,或者是明天会发生的事,把情绪平静下来。情绪是不可能控制的,有情绪是自然的事情。重要的是观察自己的情绪,常常问自己:我现在的感觉是什么,我现在要做什么,我为什么生气。比如,我是因为他迟到生气,还是我觉得是他不尊重我才生气,还是我觉得我自己的時间比他宝贵而生气。想过之后,很多生气的原因就一点儿也不重要了。”

管理他人,管理自己,非管理专业出身的陈廷觉得自己做得不算太差。

平衡工作与梦想

陈廷在台湾出生、香港长大,他妈妈曾在法国学油画,他在良好的艺术氛围中长大。为什么会喜欢上魔术他也说不清,“我就是天生喜欢。小时候,有一天去香港一个小小的魔术厅,看到他们在表演扑克牌魔术,就着魔似地喜欢上了,之后就没有停过。”陈廷用自己的英文名字Anson Chen建了一个魔术师身份的个人网站,他还会以一名普通魔术师的身份去香港、上海的各个酒吧应聘,“都是一些小小的酒吧,有时候只有五六个顾客,我照样卖力表演,没有人知道我是谁,在这些人眼里我只是不知名的表演者。”他所理解的魔术师不是快手,而是“同时做三样不同的事情”,“最重要的是你怎么样可以手一边做,嘴巴一边讲,脑袋一边想下一步。”

同时处理外滩十八号的工作与继续魔术师的表演,在陈廷看来并不是难以平衡。除了不断将个人爱好与工作结合在一起,他也寻求合理安排时间的方式。比如虽然年纪轻轻,陈廷并不喜欢当下年轻人迷恋的社交网络,“其实时间是够的,主要看你怎么使用时间。我就选择少一点交际嘛,互联网也是交际。现在的调查显示,人们每天会花费三到五个小时在社交网络上。我很少对着电话,除非工作,我才会用电话。我更愿意跟朋友面对面吃个饭。多出来的时间,要拿去研究新的魔术。”

谢萌

未来是多项选择题

80后的谢萌一手打造了充满活力与艺术氛围的Hi百货,“你的起跑线是别人的终点”,他的这句话也道出了很多接手家族企业的“二代”们的心声,值得玩昧,有站在巨人肩膀上的优越,换个角度也可以解读出无奈。

用谢萌的话说,他的成长环境是“军事化”的。谢铁牛,谢萌的父亲,正佳集团创始人,曾当过海军,强调纪律,做事执著,能吃苦。他于1993年白手起家创办了正佳集团,如今集团涉足多个领域,下属23家企业,总资产逾百亿。谢萌说父亲的管理是“集权型”,这对那个年代的初创企业很重要。儿时的谢萌在一个传统的、有纪律的大院家庭中长大。这样的成长经历让他能够做到每天早上至少跑一个小时,如此连续十年;每四年上一次学,给自己充电;要求自己至少两周看完一本书,最近看的是《人类简史》;27岁时,定下目标要认识1000位能指导自己的人;每年的清明节,必到八宝山革命烈士公墓给爷爷鞠上十个躬。他不断给自己提出可量化的目标,坚持着去实现。

十几岁时谢萌只身来到新加坡读高中,又因“新加坡这地儿太小了”,之后便去了美国。本打算学医,最后遵从父亲的意愿选择了商科,考入美国乔治华盛顿大学金融专业。谢萌对美国人的热情印象深刻,刚转学到美国,同学们就为他开了个大Party,白羊座的谢萌也快速融入了其中。“那里的老师都是鼓励式教育,不像在中国都是打压式的。”美国的一切似乎都更为放松。但因为小时候父亲的严格管教,即使融入了更为开放的环境,谢萌依然知道自己该怎么做。大学毕业后,谢萌在一家美国的投行开始工作。

在美国的求学及工作经历,让谢萌打开了眼界,体验到了不一样的生活状态,也学到了不一样的管理经验,这对谢萌今后接管正佳以及创建Hi百货都产生了不小的影响。

带着美国的先进管理理念回国后,22岁的谢萌进入了正佳集团。“刚开始我就是个毛头小子,刚从美国回来,国内的一切我都看不惯。尤其2000年的时候一切都还没成气候,但是刚从海外回来的我就想要做出一些成绩,这是没可能的。”

“我觉得最宝贵的就是父亲让我从低到高的来进行事业。这样我如今才有_口J能自己创立Hi百货,这就是从0到1的过程。”

“我们这么多年在一起共事形成了一种信任和默契,这个是很难的。就像摩托罗拉的老高尔基和小高尔基一样,两个人做事情就像一个人一样,任何一方做决定,另一方就默默地支持。儿子对父亲的传承其实是一段日积月累的过程。”

拥抱艺术的混血商业体

2005年国内对于商业地产仍在摸索阶段,当时正佳广场开业不久,经营状况并不好。眼看人流量少、租户不赚钱、经营效益不好及没有钱做宣传成为恶性循环,正佳广场陷入难题,已连续四个月没有发工资,不少员工离开企业。从正佳工地做起的谢萌,为了扭转惨淡的局面,尝试了各种办法,其中他策划的一次恐龙展让正佳广场一炮而红。然而商家和消费者不会因为一次展览而留下'于是谢萌渐渐推开了另—扇大门——跨界文化艺术。

谢萌对艺术的态度很包容,他会欣赏古典油画及中国传统艺术,也对装置及多媒体艺术感兴趣,并且自己也会进行收藏。除了美式教育提倡兼容并包的熏陶外,很大一部分来自于他游走于世界各地开拓艺术眼界的经历。他会飞到日本去森美术馆看最新的展览,也会驻足伦敦的剧院街区一场一场地刷经典歌剧。“当我看到一些承载了许多情感和内涵的艺术作品时,我会很受触动,这种刺激与商场鏖战的快感是不同的。”但是这种不同却触发了谢萌的新思路——让商业地产跨界当代艺术。

把兴趣嫁接进工作的最初,往往会经历一阵水土不服,对于熟谙商业规则却是艺术圈局外人的谢萌来说更是如此。

“其实刚开始的一年半,我们办的展几乎都没有达到预期效果,因为当时很多人就只是知道我在赞助艺术,但是不明白跟我的事业有什么联系。当时想到的只是提供资金,完全没有去考虑商业和艺术会有什么联系,也有环疑过自己。”

“2008年的时候我把全世界比较大的购物中心逛了个遍,差不多有四五十家。我发现每一个购物中心都会有一个画廊之类的艺术空间。尤其是在东京,无论购物中心多大,都会有一个小艺术馆。我当时特别奇怪,为什么在这种地方会有一个艺术馆?后来发现商业随着经济周期会萎靡甚至消亡,而艺术却不会。人没钱了可能没有办法去购物,但依然可以欣赏和思考艺术。在真正看过国外这些商业与艺术的跨界合作之后,我发现这就是我们需要做的一件事,这条路要坚持下去。”

为了坚持下去,首先要打入艺术圈内部。2007年开始,谢萌拜访了很多艺术家,甚至为此飞到国外去。“事实上,这种跨界不是很容易,一定要与艺术家有很好的磨合,双方理念上要一致。”这就遇到了藝术与商业如何平衡的老大难问题,既要不破坏作品的艺术眭,又要跟商场本身做结合,功夫都下在了背后。

谢萌让大家看到了16个艺术家将整个商场“包装”起来的装置艺术,看到了法国涂鸦艺术家上演国内最大面积的室内涂鸦,以及在商场里演出的话剧《雷雨》,这同时也让正佳广场成为了广州的热门地标,在2013年取得62亿元的年销售额。

在跨界艺术这件事上,正佳广场走在了别人的前面,未来还将有更激动人心的计划。正佳广场目前正开辟3000多平方米的场地打造一座商场顶层的艺术馆,在寸土寸金的商业旺地做这么大手笔的投入,放在以前的传统商业模式中想都不敢想。打造一个没有围墙的艺术馆,是正佳广场未来的目标。事实上,越来越多的商场正试图通过引入艺术向体验式商业转型。谢萌未来的计划,是让商场脱离购物场所的定位,成为生活方式的引领者。与艺术联姻后的正佳广场,正在催生出一个兼具美貌与气质的混血商业体。

让传统百货High起来

相比不断调整自身定位的正佳广场,谢萌想做的,是从零开始打造品牌,于是独立于正佳集团以外的Hj百货应运而生。Hi百货是一种生活方式集成式体验的商业模式,包括艺术衍生品、家居及配饰,百货里面配套书店、花店、咖啡店及厨房。谢萌对它的定位是“热爱生活,用更好的生活体验各种不—样的文化”。

Hi百货的买手远赴世界各地:英法、意大利、日本、泰国、美国、巴西……每次在当地逗留十数天,带回风格各异的他国生态和原生品牌。“人必须是被双重满足的,一个是精神层面,一个是物质层面。你可以从各个渠道花大价钱买到商品,但第二天你就不再看它了,因为你从没想过要和它生活在一起。Hi百货提供的是那些你想跟它们生活在一起的产品。”

在日本,大多数成功的买手店都是坚持了三十年以上的老店,谢萌参考后决定打一场持久战,从培养消费习惯开始。“因为顾客已经习惯了那些没有差异化的产品”,一方面是消费习惯,另一方面是“既有品位,价格又不太高的精品确实不好找”。Hi百货看中了这样的市场缺口,谢萌自己也很有信心,第三家Hi百货已经在北京落地,今年他计划再开八家。

相比父辈,谢萌的管理更加民主,“我们解决问题的方式是大家一起出方案,这样我不在的时候大家也不会错太多。”点型效率在短时有效,而系统型效率则长期有效,这是谢萌所学到的。“80后或者90后的创业者都会说商业是用来玩的,对于我们来说,商业没有边界。像原来房地产业当然是有边界的,而现在来看,一旦和文化艺术跨界,就有了无限的可能。”

对于现在的生活状态,谢萌坦言“不太满意”,但他解释说,“现在的忙是为了以后的坦然”。为了平衡自己的状态,谢萌会选择跑步和游泳。别人会觉得一个人的运动非常枯燥,但谢萌恰恰需要藏在枯燥之下的“能给自己静下来思考的时间”。跑步让他从二百多斤亚健康状态的人变成了现在身形匀称的阳光型男,这要拜他保持了十年的跑步习惯所赐。同样的,塑造一个人的品格、塑造一个企业的品质,也要靠着每一天一点一滴的积累与持之以恒。