过分装饰对篆法的干扰

李刚

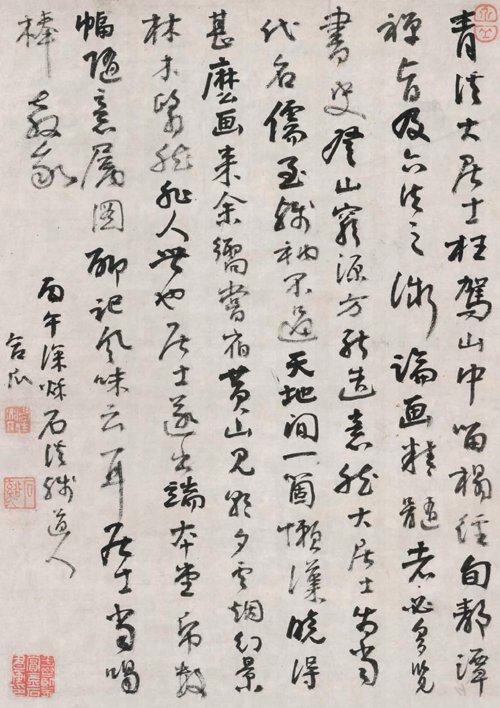

唐人孙过庭《书谱》中有一段论及书法美术化的文字:“复有龙蛇云露之流,龟鹤花英之类,乍图真于率尔,或写瑞于当年,巧涉丹青,工亏翰墨……”篆刻创作与书法一样,也有一类在印面上追求“龙蛇云露,龟鹤花英”的作品,以装饰之美、绘画之美改变篆刻之美。这里我们举出十方元明清文人篆刻家的一些今天看来属于恶俗一类的印例。

元人赵严作品“忠孝湖南第一家”,印文线条似古漆书,似装饰性的所谓“柳叶篆”,总之既非篆刻应有的刀意,也非书法应有的笔意,而是一种今属民间的工艺美术字,其中“第”“一”“家”三字的篆法结构皆为俗写法,既非《说文》之篆,也非摹印之篆。元人龚埔作品“龚子敬父”,除篆法任意屈曲之外,线条无刀无笔,也无篆刻特有的金石意味,是一方甜熟之作。再举元代大书家赵孟頫的名印“水精官道人”,篆法除“道”字用异体篆法外,其他并无问题,但结构散漫无神,篆法未作适合印面方寸的变化处理,印面显得缺少篆刻味,或许是由于赵孟頫篆印后交印工雕刻所致。再看明人梁千秋所作“师商氏”印,篆法既非小篆又非金文,印面不是汉式也非古玺,百般巧饰,这种类似民间工艺的印,可能是当时的流行时尚。明人吴迥所作“致一斋”,“斋”字用了大篆结构,“一”字用俗写法,而“致”字则属野狐禅之类。明人胡正言的作品“栖神静乐”所用篆体非古非今,非驴非马,真有点鬼画符的味道。徽派开山鼻祖清人程邃的“爱日堂”,上下两字篆法字形近摹印篆,而结构简略,尚为可观,中间一个奇形怪状的“日”字突然跳入读者眼球,诚如吴先声所谓“狐裘续羔,缁衣补缟,徒献笑耳”。清人黄吕“天君泰然”一印,篆法不知为何如此写法,源出何处,让人丈二和尚摸不到头脑。其边款云:“频年多病万缘灰,结习雕虫兴未衰。闻说冰斯今再见,特携新制访寻来。”说他带着这方得意的“新制”来访问再世冰斯,可以看出作者对这方“新制”是很自赏的,但在三百年后的今天看来,实在是莫名其妙。浙派开宗者丁敬的“烟云供养”,“烟”“养”二字用异体篆法,“云”字下部之曲线则是美术化了。如果说丁敬这方作品今人还能接受,那么“扬州八怪”之一李鱓所作“复堂”则与今日篆刻的审美相去甚远。其篆书纹样化、印面图案化,而使评说其篆法正误者无处着口,“奇文”可以“共欣赏”,而“疑义”实在无法“相与析”。

我们赏读了这些印例,一定会感到,古人与我们今天的篆刻审美差距会如此之大,真是令人匪夷所思,这就像今天的青年入看到当年以女人缠小脚为美一样不可理解。我们试着猜测—下原因,大概有两点:一是出于篆刻创作思想的混乱。在这个时期,篆刻创作虽然已经提出了以汉式为宗的思想,但尚未能较为稳定地、成熟地形成以汉印为基础的创作手法和审美倾向,尤其是朱文印(这里举出的印例多数为朱文),在汉式印章中很少有可借鉴的模式。此时邓石如时期的“印从书出”的创作思想和创作模式尚未出现,从元到清初,在文人篆刻中,一直难以走出印面过分追求工艺化的阴影。其二是当时篆刻创作取法资料及认识程度局限很大,当时的篆刻家对古玺印的认识都是模糊的。纯粹的秦小篆不足以表现当时印人所追求的印面上的工艺之美,而大篆会带来印面上丰富的变化,当时文人认为的大篆大概是《说文》所举古文的样子,从魏《三体石经》中的古文到赵孟烦《六体千字文》中的古文大篆都与《说文》中古文的样子略同。这一类篆书既无小篆“婉而通”的美,又无汉篆方正均衡之美,也无金文的古拙醇厚之意,而是一种带有强烈工艺色彩的“古文奇字”。

这种书体的工艺特点与当时印人对篆刻中工艺美的理解恰恰合拍,于是就造成了当时篆刻的流行时尚。我们举出的这十方印例表现出的审美倾向大略是一致的,而从赵孟烦到丁敬的时间跨度是441年,这种印风在文人篆刻家的朱文印创作中流行了几个世纪,直到邓石如在创作中实现了“印从书出”的理念,才算给这种工艺化的印风画上了句号。