乾嘉文人与王士祯画像

王潇

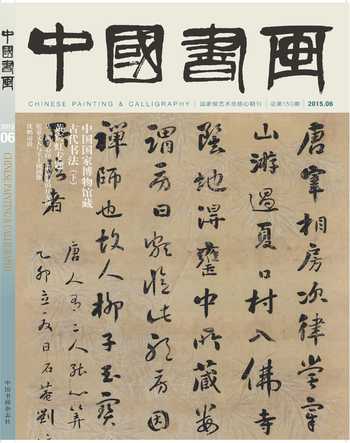

王士祯,字子真,一字贻上,号阮亭,又号渔洋山人,故世人亦称之王渔洋,青州诸城人(即今山东诸城)。原名士稹,雍正时期避“胤稹”讳改“士徵”,乾隆三十九年(1774)诏改“士祯”。王士祯主要有两种身份名世,一为文人,清代诗论家朱庭珍在《筱园诗话》中说:“王阮亭诗为昭代雅音,执吟坛牛耳者几五十年。”在清诗史上,王士祯是引领诗风演进的关键人物。一为仕清的汉人官员,顺治十五年(1658)进士,历官扬州推官、礼部主事、户部郎中(兼翰林院侍读)、国子监祭酒、詹事府少詹事(兼翰林院侍讲)、户部侍郎(兼经筵讲官)等,终刑部尚书。在清初将近半个世纪的时间里,王士祯在文化界与官场无疑都是举足轻重的人物。王士祯极好写真,已知文献记载的画像就有37幅,其中存世作品多达14幅,且多为明末清初文人肖像画的精品。既有王士祯个人的肖像画,也有与他人的合像。

王士祯对写真一技评价不高,绘制如此多的肖像画多来自于他对形象塑造的需求,他通过画像题材的选择来塑造自己不慕名利、一心归隐的文人官员形象,又邀请友人、同僚、门生等为他的画像题有大量题跋,这些题跋者体会王士祯的心意,借助题跋将王士祯想要塑造的形象进行强化,并善于将王士祯与其画像题材所涉典故中的先贤相联结,以此将王士祯与先贤做了并置,提升王士祯在文学上的地位与影响力。可以说,王士祯在当世借助画像与题像完成了他的形象建构。然而王士祯的画像不仅受到了当世文人的关注,亦受到了后世文人的追捧。王培荀《乡园忆旧录》卷二有言:“渔洋平生好写图。…足见渔洋生平写图之多而身后散遗,为可惜也。”文中列举了王士祯《倚杖图》《蚕尾山图》《荷锄图》等肖像,感概渔洋写图之多,以及身后散佚的遗憾。王培荀对王士祯画像的认识,几乎代表了乾嘉时期热衷于此的文人的普遍观点。

康熙四十三年(1704)九月,王士祯因对“王五一”一案失察而获罪罢官,最终未获得康熙的卹典与谥法。至乾隆时期,据《清史稿》卷二百六十六《王士祯传》记载:乾隆三十年(1765)四月,高宗与沈德潜论诗,及士正(即王士祯),谕日:“士正积学工诗,在本朝诸家中。流派较正,从前未邀易名之典,宜示褒,为稽古者劝。”因追谥文简。而王士祯的声名通过这次乾隆皇帝特赐谥号以及为其正名,再次达到了顶峰。

一、王士祯画像的递藏

乾嘉时期关于王士祯的画像记载尤多,这其中又以桂馥、翁方纲等人为中心的学术圈最为突出。就笔者目前掌握的资料来看,翁方纲、桂馥、黄易、法式善、梁章钜、何绍基、阮元、张埙、乐钧、刘大绅、刘嗣绾、卢见曾、沈德潜、阮葵生、王培荀、吴清鹏、楼铸、曾燠、高凤翰、金武祥、王存善、秦瀛、汪学金、王昶、吴荣光、陈康琪、李佐贤、王先谦、张鉴等人,均有诗记王士祯画像。

他们观赏王士祯、朱彝尊所题画像,收藏、观摩王士祯的酒器、砚台、图墨,桂馥、黄易等人甚至对其画像进行临摹,而其摹本亦为人争相传看题跋。他们还常为王士祯生日举行雅集,焚香拜像。其中桂馥临摹的王士祯画像最多,而翁方纲相关诗文最丰,因此笔者的研究中,将此二人视为乾嘉时期王士祯画像研究群体的中心人物进行探讨。

翁方纲所题王士祯画像,就有《载书图》《古夫于亭图第二图(未谷藏)》《禅悦图(未谷摹本)》《秋林读书图(刘大绅藏)》《秋林读书图(未谷摹本)》《秋林读书图(张道渥摹本)》《五客话旧图》《妙高台题壁图》《上苑春归图》《渔洋煮泉图》《渔洋山庄图(王晕)》《渔洋山人戴笠像》等。其中多幅为翁方纲所藏,《载书图》为宋芝山所赠,桂馥则以《秋林读书图》摹本见赠。

除翁方纲外,文献中还能见到乐钧题《程松门画王渔洋煮泉图》、吴清鹏题茅磨画《渔洋弄孙图》、张謇题禹之鼎绘《灞桥风雪图》、楼铸题《柴门倚仗图》、阮元题戴苍所绘《天女散花图》、法式善题《禅悦图》《秋林读书图》、何绍基为陈芝亭题《古夫于亭图第二图》、梁章钜题苏斋所藏《渔洋山庄图》《秋林读书图(未谷摹本)》、刘大绅题《秋林读书图》《种竹图》等。

桂馥与翁方纲相识于乾隆三十三年(1768),正在王士祯被乾隆帝赐谥后三年,二人的交游从此开始,一直至桂馥去世,维系了将近四十年的时光。二人同好“金石之学”,一起考订碑版,乐此不疲。在书法方面,翁方纲与桂馥也有相同的审美取向,崇尚古朴质厚。

桂馥与当时士大夫交游甚广,有名字可考者多达三十余位。如戴震、阮元、纪昀、吴锡麟、宋葆淳、黄易、伊秉绶等都为当世名流。同时这些人也与翁方纲交谊深厚。翁方纲著述中常常谈到这些人,言语间多溢美之词,如“两君(衡斋、未谷)六百年前话,具是苏门侍坐人”,“苏斋千里定兰萌,桂宋颜翁怅望情。愧贰成均迟二月,不收未谷作门生”,“桂黄交并廿载前,桂也笑论吾与汝”,“小松未谷各南东,几得研摩一笑同。谁是篆弦真石友,传神只在目光中”.足见他们的交谊之深。

通过这些题诗,还可以了解到他们藏画、赏画、赠画、摹画的一些信息。翁方纲曾为顾芦汀题《渔洋山庄图》,云:“顾侯梦见金粟影,持寄苏斋评画禅。我但闭门爇香篆,趺坐定息穷其源。”顾芦汀因梦到十分传神的佛像,心中有感,特将此图寄予翁方纲评“画中禅味”,而翁方纲也从善如流,燃起香篆,打坐参详。在《跋桂未谷所藏夫于亭第二图》中,在对此图进行考证后,翁在跋文最后提到:

今此书不可得见,而此图犹存。长山学官桂君未谷得之以寄予'属为重装题记,因效渔洋手书,书二诗于画帧之右,并邀都下知好为之诗以归桂君,庶几仿佛先生遗韵于什一耳。

桂馥获得此图后,属翁方纲为之重装并作题记。翁方纲特仿王士祯字迹,书二诗于画帧右侧,并且邀请京城有此好的文人共同题咏后归还给桂馥,乾嘉学人借此可瓣香渔洋遗韵。翁方纲与桂馥志趣相投,但也因为“所有权”发生过有趣的争执。《复初斋外集》卷第十八《读落笺堂诗集》其二有云:

墨缘灵气信然乎,桂四经营有意无。知合苏斋诗画配,不应更索《载书图》。小注:“宋芝山购得禹鸿胪所画渔洋《载书图》册子见赠,既而未谷驰书向芝山索之,云:此图应归山东人也。故此句戏嘲之。”

此《载书图》图册乃由宋葆淳购得赠予翁方纲的,桂馥得知后立刻写信向他索要,称此图应归山东人所有。故翁方纲以“知合苏斋书画配,不应更索载书图”两句相回应。此事亦反映出翁方纲、桂馥等人对于王士祯画像收藏的狂热。

乾隆甲辰年(1784)十一月,翁方纲与桂馥在程鸣为王士祯绘制的《古夫于亭第二图》的唱和中,对近日诗人多认为顺治诗风娟媚一事颇为不满.“近日称诗者,多目渔洋为妍媚,甚且有攒讥者。”认为“渔洋真面有谁识,夫于集本流传悭。如此江南媚学子,管中全豹已一斑。”他们对于张庚称程鸣“以干笔枯墨运中锋,纯以书法作画,知此乃可与论渔洋诗耳”的言论颇为认同,翁方纲又记桂馥寄送《夫于亭图墨》:“微言几个羼提聆题画夫于识者听。尚憾张兄裙屐句,未应消受玉烟青。(未谷寄此墨以报予与瘦同题《夫于亭图》也…)”诗中仍然继续了对此问题的探讨。何绍基对张庚此言亦有评论,然其主张则截然相反:“据张苎邮云松门以干笔枯墨作画,知此可与论渔洋之诗因疵后人以娟媚目渔洋者,为不知渔洋,殊可不必。且此画亦并非干笔枯墨也。”何绍基认为此画并非由“干笔枯墨”之法绘成,张庚的辩护未免过于牵强。虽然这些人各执一词,但可以看出,乾嘉时期的文人会将王士祯的画像风格与其诗风相联系,通过画像论起诗风。

由以上这些事例可知,这些人从渔洋画像中,追其遗韵、参其画禅、辩其诗风,寄予了其肖像画十分丰富的内涵。

二、桂馥的仿摹活动

桂馥摹王士祯画像尤多。其中记载最详尽的是文点为王士祯所作《秋林读书图》与禹之鼎所绘《禅悦图》两幅。

王士祯《池北偶谈》云:“往在京师,吴门文点为予作《读书图》。”据翁方纲记述:

乾隆丙午夏(1786)新城邑宰刘君大绅于王氏购得此轴,携往滇南,时曲阜桂未谷摹以寄予题识其后。后十年,未谷始以摹轴来赠,然文与也原轴未得见也。今年春刘君自滇南寄此原轴来京师,属予题之,爰倩水屋道入重临此本,并求诸君咏之,于是去未谷初摹时又二十年矣。

由此可知,翁方纲见过三幅文点为王士祯贺寿所做的《秋林读书图》,一幅为刘大绅所藏真本,一幅为桂馥乾隆五十一年丙午(1786)摹本,一幅为张道渥嘉庆十一年丙寅(1806)摹本。文中亦提及,乾隆五十一年未谷摹此图寄来属题一事。对于桂馥的摹本,翁方纲曾多次题诗,讲述桂馥赠画的经过。《复初斋诗集》卷五十《未谷以渔洋秋林读书图摹轴见赠》云:“…别时诺赠癸丑秋,去年来订前盟续。此图万里去滇南(此图真本,刘县尹大绅携往云南矣),桂四之行若相逐(未谷谒选得云南永平令)。”诗中提及“别时诺赠癸丑秋”,即桂馥曾许诺乾隆五十八年癸丑(1793)秋以此图相赠。此诺显然未能践行,《秋林读书图》真本被刘大绅携带去云南,桂馥亦在其后谒选为云南永平,令仿佛追逐此图而去。此诗作于嘉庆二年丁巳(1797).翁方纲于是年得桂馥赠此摹本。其《渔洋先生秋林读书图真本竟得摹轴于苏斋壁》又云:

一卷诺迟十载赠,昔昔远梦牵书堂。

……水屋道人快影写,苏斋小像笠屐傍。此间论诗无一字,峰青远接天苍茫。先生有神试领取,炉烟篆袅来毫光。…正合苏斋作生日,岂假鹤笛飞南湘。流水明月今即昔,乌云红日阴含阳。研屏八万四千偈,如何举似真渔洋。

十年来翁方纲时时惦念此图,终于在嘉庆二年(1797)春天得桂馥寄赠。翁方纲将这一画像摹本置于苏斋中张道渥所绘坡公《笠屐小像》之旁。此时正洽翁方纲等人在苏斋为苏轼作生日。文中最后一句“砚屏八万四千偈,如何举似真渔洋”化自苏轼参禅后得境界:“溪声尽是广长舌,山色无非清净身;夜来八万四千偈,他日如何举似人?”即回归到“见山是山,见水是水”的本真。于此翁方纲另有一诗:“磐石节枝醉态真,谁从灯影见精神。匡庐八万四千偈,正要吾斋举似人。”而以苏轼参禅之法来观渔洋之画像,面对画像如同见到真人,这种行为本身亦是一种参禅,一种领悟。

对于王士祯画像的摹本,翁方纲曾说:“秋林之画画即诗,读书书味请质之。……挂角羚羊觅无迹,前身明月印者谁。是时秋高三五夕'银云写镜来山池。罨画溪光北渚树,取诸造物何常师。公诗注脚只此是,吴门文点能尔为。摹本非摹轴非轴,不著一字凭何追。”以画诠释渔洋的诗歌主张。其中提及的“羚羊挂角…不著一字”“无迹可求”等,均为王士祯“神韵说”的内容,“神韵说”讲求自然淡远,捕捉瞬间的感悟与审美体验。与此相似的,还有翁方纲《复初斋诗集》卷三十二《未谷自山东摹得禹慎斋画渔洋禅悦图属题》:

先生诗喻禅,于唐得三昧。当时同游士,谁识羼提义。淡泊澄尤中,静深萧寥意。既不关语言,更奚涉文字。嗟彼禹鸿胪,画之为己赘。而君复传摹,寄我俾装背。圆悟佛顶光,青若蚕尾对。还向诗中寻,抑有诗外事。不敢下转语,但恐生滞碍。

他认为王士祯诗中的禅思,“既不关语言更奚涉文字”。禹之鼎将之绘制为图,已经是对其诗思的再度阐释,而面对桂馥的摹本,翁方纲只得表示:“不敢下转语,但恐生滞碍。”钱钟书先生对神韵说的阐释:“只隐约于纸上,俾揣摩于心里。以不画出、不说出,示画不出、说不出,犹‘禅之有‘机而待‘参然。”是对翁方纲“不敢下转语,但恐生滞碍”的最佳解读。

嘉庆十年(1805),桂馥卒于云南永平县知县任上。翁方纲再次看到《秋林读书图》后,感慨万分,写道:“旧梦回环二十年,碧云红树故依然,缄书拂绢人何在(感未谷也),对榻论诗语孰传(叶切庵题句云:两翁跛脚西窗语,盖此幅是写西樵与阮亭也)。岁久更应添画旨,秋空了不著言诠。研屏绿滴潇潇雨,合向苏斋证墨缘。”此诗作于嘉庆十一年丙寅(1806),为感怀未谷而作,其中旬句透漏出他与未谷的知己之情,正如图中所绘对榻论诗的王士祯、王士禄二人,既是兄弟,又为知己,鉴于翁方纲与桂馥二人的交游情况,此二人无论是对苏轼还是对王士祯的推崇乃至对他们画像的传移摹写,都可称得上“知己”二字。因此翁方纲一句“合向苏斋证墨缘”,即为他对二人这段友情的最精到的解读。

桂馥另有摹《渔洋禅悦图》-幅,亦得多人题味。不同于众人对《秋林读书图》的丰富解读,他们对这-《禅悦图》摹本的关注点颇为一致,即讨论王士祯与苏轼在外貌上是否肖似。《渔洋山人精华录》卷前有禹之鼎所绘《渔洋山人戴笠像》刻本,选择的是苏轼经典的长髯戴笠的形象,世人称此像中王士祯绝似苏轼。沈德潜《归愚诗钞》卷十七曾有《题王孟亭太守砚影》,诗中云:“孟亭髯也,得砚于芜城。背刻髯而笠屐者,或日东坡像也。或日阮亭影也。…命予赋诗:或肖东坡或阮亭,孟亭得此两忘形。髯翁是我还非我,端石无灵亦有灵。若箇雕镌遗岁月,与君南北共飘零。眉山舻尾白田叟,一笑何须更勒铭。”记述了太守王孟亭得一砚台,背刻有长髯笠屐像,人们为这刻像究竟是东坡还是阮亭争论不休。可见时人已经将这种美髯、戴笠的形象与苏轼与王士祯联系在一起了。

然而翁方纲云:“先生非戴笠人也,而其门人常赞之日:‘身着朝衫头戴笠,孟县眉山共标格。”“孟县”“眉山”指的是韩愈与苏轼,翁方纲认为,王士祯平日形象并非如此,其门人只是以此夸赞王士祯与韩愈、苏轼风格相近罢了。其《再题禅悦图二首》云:

昔闻山谷如摩诘,今识渔洋似老坡。依着渔洋写坡像,翻然不似却如何。弟子题诗十五人,空花拈着果谁真。为君瓣若苏斋篆,细数从前念念尘。(题者自林吉人(林佶)而下,凡十五人,刘石龄诗自注云:闻诸钱亮工说曾见东坡像与先生极相似)

翁方纲记述钱名世曾见东坡像与王士祯极其相似,因此发出“依着渔洋写坡像,翻然不似却如何”的感概。其后他对此句再作注解:“此禅家偈子也。”乾嘉时期画家亦为翁方纲好友的朱野云曾摹坡公真像一幅,翁方纲在此画题诗的最后解释.“坡公云:吾尝灯下_顾见颧骨颊,使人就壁画之,不作眉目见者,皆一笑知为余也。据此知外间所摹像皆非真耳。”此段典故出于苏轼《传神记》,苏轼本人颧骨极高,以至于别人只看其影子轮廓就能辨认。由此可知,世间流传的苏轼画像在外貌上并非真实。然而对于翁方纲来说,苏轼与王士祯都是极为崇敬的诗坛前辈,不管两人是否真的有外貌上的相似,在他看来,此二人在文学上具有传承的关系,二人于“神”方面的相似是必然的。翁方纲的学生梁章钜《退庵诗存》有诗记《渔洋山人禅悦图》:

今入画阮翁,动作坡老龊。坡面孰见之,离合在空里。渔洋与蚕尾,摄之一室迩。灵音通九霞,大峨岂千里。笠屐肖其动,跏趺观其止。华严法界中,共此三昧旨。如必以貌求,虎贲安取尔。即以诗法论,亦復各神理。所以复初叟,转语不著纸。诗中与诗外,断断辨弦指。昔我侍苏斋,轩髯颇侔揣。便作邢房观,千秋抑殊轨(师貌亦与坡像相似)。格调非诗心,机锋岂禅髓。羼提即言诠,空花那拈蕊。庶几证而偈,义窝苕帚比。何有滞碍生,明月在流水。

梁章钜进一步对“乾嘉时期人们认为王士祯与苏轼肖似,因而在绘渔洋画像时多以东坡之形状拟之”这一现象进行论述。时人多以他们的相似在于外貌。如渔洋“笠屐像”肖似东坡行动时的样子,而盘腿打坐则如观东坡静思时的模样。然而在华严法界中,众人都是通过这种方式参禅的。即使以诗风来看,苏轼与王士祯的主张亦不相同。梁章钜作为翁方纲的弟子'曾见到翁方纲“轩髯颇侔揣”的样子,因称翁方纲亦与苏轼也有肖似之处。通过前面梁章钜对张庚之言的评论就可看出,他与他驳斥对象的立场并没有什么不同,其指出的主要是这些人在论证观点时的不严谨之处。梁章钜意在说明,诗风并不等同于诗心,机锋也并非为禅髓。苏轼、王士祯甚至是翁方纲即使外在有区别与不同,其内在确是极为契合的。如此,不仅符合了乾嘉时期严谨的学风,还将翁方纲、王士祯与苏轼三人的形象与地位作了巧妙的并置。

三、王士祯画像的供奉及其意义

前文提到,这一时期的摹像之后常伴随着拜像活动。翁方纲不仅在苏斋以香篆、香茗拜东坡、渔洋像,还时常召集友人共同雅集敬拜。法式善有赋记其五鼓起赴苏斋为坡公作生日一事,诗中有云:“年年苏斋拜公像,拜公辄复吟公诗。”可见翁方纲于苏斋为坡公作生日已为常例。《复初斋外集》诗卷第十七《代杨钝夫作》,杨钝夫为翁方纲门生,与其同为苏轼之追随者:

……焚香荐告作生日。必寻佳酿同开坛,此语忽忽过十载,老门生鬓丝寥寥。侧闻先生获苏集,日供苏帖于禅龛。古云苏学盛于北,四学士者谁其三。年年置酒作高会,而我入蜀心弥惭。江津屡回水纹叠,峨眉日望山层堪。知公斋头每作画,恨不身入重青岚。今者竭来函丈侧,坐中佳客秦晁堪。渔洋、莲洋留影照,戒师、永师结习耽。……是日席闲复观《王渔洋载书图》并《吴莲洋小像》。

文中翁方纲提及为苏轼焚香荐告作生日之时,必要寻得佳酿开坛畅饮,显然将其视为一种雅集。他听说杨钝夫得苏轼集,将苏帖日供于佛龛之上。人称北方的苏学胜于南方,翁方纲在言其在北京之日寸'年年都作此盛会,然而自从被派任入蜀之后便不再如此,心下惭愧的同时更是十分怀念:“知公斋头每作画,恨不身入重青岚。”如今翁方纲时隔多年又得再与盛会,赞坐中人如秦观、晁补之(与黄庭坚、张耒合称为“苏门四学士”)之属,可见翁方纲对此雅集的热情。翁方纲是乾嘉时期的宋诗倡导者,而宋人中尤推苏轼,乾隆三十八年(1773)十二月十七日,他曾以十六两银子于燕市得宋椠《施顾注苏诗》残本,如获至宝,益发奋自勖于苏学,且云:“文学号苏庵,则愿以苏名书室,窃附私淑前贤之意。”将自己的书斋名命名为“宝苏斋”,足见重视。他也曾请扬州八怪之一的罗聘为绘苏轼《戴笠折梅小像》,供奉于苏斋。直至嘉庆二十二年丁丑(1817).翁方纲去世的前一年,李彦章与梁章钜都以为苏轼做生日一事求其作赋。此时翁方纲于诗中感慨:“怜余老病难扶拜,累尔开筵笱脯加。”因自己年迈力有不逮,无奈只得将此事托付于他人。除苏轼以外翁方纲等人也常为王士祯作生日。陈康祺《郎潜纪闻》卷七记述了这样的“拜像”情境:

覃溪学士,瓣香坡公。每岁十二月二十五日,辄集四方名士于苏斋,为公作生朝。后得本朝王文简像,亦如祭坡公例。惟每祭文简,必遍询坐客,谓渔洋品古今五言诗,以盛唐为宗,盛唐五言又以三昧集、王孟诸家为宗。而先生选五言诗于唐,止取五家,有韦柳而无王孟诸家,何也?请下一转语,方许同列拜跪。

如文所述,翁方纲十分崇敬苏轼,因此每年十二月二十五日,就会集四方名士于“苏斋”,为苏轼作生日。后来得王士祯画像,翁方纲亦如祭坡公例。不过每次祭拜王士祯时,他总要询问每一位在座者,王士祯的诗学主张到底如何,在座者只有对此问题给出自己的解释后,才可以拜王士祯像。翁方纲自己的文集中亦有相同的表述。翁方纲与王士祯亦有诗学上的传承关系,他所提出的“肌理说”诗学理论,将王士祯的“神韵说”、沈德潜的“格调说”纳入其中,他的宗宋诗风代表着乾嘉时期诗坛风向的转变。

不止翁方纲,乾嘉时期的学者多有摹像、拜像之事。秦瀛《小岘山人集》诗集卷十八记载了八月廿八日,吴兰雪招集石溪诗舫祀王渔洋先生,高凤翰《南阜山人诗集类稿》卷七记乾隆十三年戊辰元日,祀渔洋先生像。对于乾嘉文人热衷于这种“拜像”活动的原因,从诸家题跋中可略窥—二。李佐贤《石泉书屋诗钞》卷二《题王文简公小像》其二云:“我亦心香分一瓣,翻从画里拜先生。”楼铸《于湘遗稿》卷四《题阮亭先生倚杖图》:“追随最恨吾生晚,此日空教对画图。”时人将对于王士祯其人其诗的崇敬,将限生不得同日寸、无法与之相交游的遗憾之隋都寄怀于对其画像的礼拜之中。

当时的文人还有在雅集中合祀肖像的习惯。梁章钜《退菴诗存》卷二十《坡公生日,小集芝南山馆,叠前韵,约笏耕、莲渚、次幔、恭甫、鉴塘雪椒、兰笙同作》云:“…古欢抗手灵修契(是会以黄忠端(黄道周)、董文敏(董其昌)、王渔洋(王士祯)、朱竹垞(朱彝尊)四像为配。),春梦回头胜践赊(余仕京师,无岁不与此会自外宦十年,无暇及此矣),甘为诗忙抛岁事,人间此会重搞华。”梁章钜邀众人集自家芝南山馆,为苏轼作生日,会上以黄道周、董其昌、王士祯、朱彝尊这四位明末清初著名的文学家像为配。梁章钜自言他在京师为官时,每年均参与此会,而外派之后,无暇顾及,心生遗憾,也为十年后终有机会再参与这一雅集而感到欣慰。

四、王士祯画像与文化谱系的建构

以翁方纲、桂馥为中心,热衷于收藏、题跋、摹写、敬拜王士祯画像的这群学者中,多数是清乾嘉时期金石学研究的代表人物。自宋金石学兴起以来,儒家学者就认识到图像在文化传播中的重要性,认为图像与文字一样,也是文化传承的重要载体。乾嘉时期受朴学影响,文人嗜古成癖且注重考据,金石学的研究也由此发展极盛。摘录原文、摹绘图画、考订经义是这一时期的金石学家研究事物的基本方法。精于金石篆刻的王士祯,或许正是因为这种思想的影响,才选择通过画像来塑造自身形象。同样,这也是翁方纲等人会如此重视苏轼与王士祯等人画像的原因之一。

乾嘉学者严谨的学风在他们对画像的临摹中亦可见端倪。桂馥曾请人写《郑康成礼堂图》,翁方纲有诗记之:“桂馥东莱北海滨,低回每自擬传人。昔阿丁杰邀罗聘,日考深衣写幅巾。…待余拓本精摹出,澹对焚香画始真。(高密郑司农庙碑,昨方属友往访搨之)”此诗虽并非记述桂馥与翁方纲等人对王士祯画像的仿摹活动,然而从“日考深衣写幅巾”却可看出他们仿摹画像时十分严谨,对人物所着的深衣与幅巾都作了考证,乾嘉文人注重“考据”的学风由此可见一斑。而“待余拓本精摹出,澹对焚香画始真”一句,又揭示了这些文人好摹先贤画像既而焚香拜像的缘由,即在于由此“画始真”。无论翁方纲等人是真的相信此说还是仅视之为一种“仪式”,都无疑为我们研究这一时期以翁方纲为中心的文人们摹像、拜像行为提供了一种解读的途径。

山东大学的王明芳博士在《乾嘉“学者社会”研究》-文中指出,乾嘉时期的学者对学术研究和创作比较审慎,因此十分注重学术交流。除书信交流外,会晤、代作序跋、文酒之会也是学者交流中常用的方式。从翁方纲为王士祯作生日时,要求在座者“对渔洋诗学思想作出注解方可拜像”一事即可看出,乾嘉时期的拜像活动实际上是这群在诗学思想、治学态度上颇为相近的学者,借由为先贤作生日之故而举行的学术交流活动。

可以说,正是乾嘉时期严谨的学风以及金石学家对图像的重视才使得以翁方纲为中心的这群学者对先贤画像如此追捧。

乐钧《青芝山馆诗集》卷二十《程松门画王渔洋煮泉图》有句云:“十载三贤祠。”注:“扬州三贤祠祀欧、苏及先生也。”康乾年间,卢见曾任两雅盐运使,在扬州时亦如他的前辈王士祯一样,喜欢组织文人雅集。袁枚称:“卢雅雨先生转运扬州,以渔洋山人自命。”沈起元也赞他“雅好吟咏,盖其才之俊逸,不以政事妨减矣也。……人有欧苏、渔洋复起之恭”。他自己也有意与这几位先贤攀上关系,遂改建“三贤祠”,祀欧阳修、苏轼与王士祯。郑燮为此祠撰碑文日:“遗韵满江淮,三家一律:爱才如姓名,异世同心。”可见有意抬升与自己有关联的先贤形象,也有利于提升自己的声名与地位,这也是一种个人形象塑造的策略。王士祯本人就有类似的举动。

台湾学者李孝悌在其《士大夫的逸乐 王士祯在扬州(1660-1665)》-文中,对王士祯建构其与苏轼的文化谱系有过讨论。李孝悌在文中谈到,在一些共享的历史记忆和文化符码之外,有一些文人士大夫会因为个人的喜好而选择某一组符码或人物来投射自己的感怀。而时在扬州、才气纵横的王士祯,选择了苏轼来彰显他对这座城市的特殊情感,这不但反映了他个人的性情和自我期许也显示了他企图借着文人们对苏轼的认同,来重新书写这座历史名城的文化系谱。

王士祯有意加强自己与苏轼的联系,在其扬州推官任上作出了一系列的举措。他在江南一带进行了一系列访碑拜像的活动,如于上方寺访苏轼碑刻,往眉州谒三苏公祠(祠即故宅,今为眉山书院),于海岳庵拜苏、米二公像,集东湖拜东坡先生祠等等。其《妙高台题壁图》描绘的正是他登妙高台拜东坡像一事。康熙三年(1664),王士祯之兄士禄下狱,王士祯亦以东坡事开解之。王士禄《十笏草堂辛甲集》卷首《拘幽集自序》中谈及:“入秋,舍弟贻上书至,慰讯之余,因及坡公‘堪笑睢阳老从事,为予投檄向江西之句,有慨于中,念予兄弟即才具名位不逮两苏公,然其友爱同。其离索同,其不合时宜同,其轗轲困踣为流俗所指弃又无不同。”康熙四年(1665)二月,灵隐僧硕揆来居禅智寺,以偈投王士禄,士禄回之以诗,江淮间传之,比于东坡、了元故事。十二月清明,王士祯嘱宗元鼎将东坡诗石刻于壁,硕揆上人与王士祯兄弟赋诗纪事,诸名士和之。这一系列事件表明,王氏兄弟有意将两人的形象与苏轼兄弟比类为论,借以引导时人对自己的形象重新加以认识,而这种形象的塑造与后来的乾嘉文人将王士祯与苏轼形象联系在一起也不无关系。

结论

通过以上的论述,我们不难看出,以翁方纲、桂馥为中心的乾嘉学者对王士祯画像的搜集、临摹与拜像活动,以及对王士祯与苏轼形象肖似的认同,都表明了王士祯将自己与东坡相联系的形象建构获得了成功。而王士祯为何在诸多先贤中选择借苏轼形象来抬升自己,则主要是由于他在扬州为官的经历,与后来的卢见曾一样,王士祯很容易将自己与活跃于此地的先贤建立起关联,以及绘制他们在文化谱系上的传承关系。王士祯的这一系列活动无疑得到了时人的认可,王岩《蜀冈禅智寺唱和序》云:“先生政事不减苏公,而文章风雅,远被江淮,不减苏公之在扬。”可以说是对王士祯极高的推崇。与王氏兄弟多有交往的硕揆和尚,也曾对王士祯与苏轼的传承关系做过解注:“自坡公迄今六百余年,何以独至阮亭而始和之。阮亭文章、诗词,为当代所宗尚,与东坡同。其任扬州也,廉爱精敏,百姓食其得,与东坡同。见一善如己有,而奖讯士类,有占贤公卿下士之风,复与东坡同。虽古今时代不以,然究不以时代分古今也。”硕揆从文才、政绩、人品、待人等各方面将二人进行对比,甚至认为王士祯就是东坡的转世.可以说是王士祯继承苏轼形象与声名的最具禅意的“抬轿”。

王士祯通过访碑、刻石、拜像等活动,以诗文、画像为媒允借由先贤苏轼塑造了一个优秀的文人官员形象,而同时代友人的解注,使他所营造的这种个人形象又通过其画像更加明晰地呈现给了时人与后世。乾嘉时期以翁方纲为中心的学者,同样本着建立“文化谱系”的需求,王士祯与苏轼的传承也因为他们的诸多与图像相关联的活动与诗文进一步得到强调。在后世学者的帮助下,王士祯的形象构建得以最终完成。

——成功男士必备