“环境化学”课程学习现状的调查与分析

来雪慧 赵金安 谷钰 姚志远 王佳

[摘 要]“环境化学”具有跨学科的特点,既是环境类专业的重要专业基础课,同时也可以作为其他专业的选修课。通过该课程的教学,一方面培养学生从化学角度分析和处理环境问题的能力,另一方面为后续专业课程打好基础。学生对课程的重要性认识是影响学习成绩的重要因素。课程的学习障碍主要有两个方面,分别是消极的学习态度和化学基础较差。认真听课和课后复习均是提高学习效果的主要方式。

[关键词]环境化学 现状调查 教学

[中图分类号] X13-4;G642[文献标识码] A[文章编号] 2095-3437(2015)07-0096-02

“环境化学”是在传统化学学科的基础上,结合环境科学与工程其他相关课程发展起来的,研究的是有害化学物质在环境介质中的特性、行为效应及其控制原理,旨在解决环境问题。[1]“环境化学”具有跨学科的特点,既是环境类专业的重要专业基础课,同时又可以作为其他专业的选修课。可以说,它是环境科学的核心组成部分,对于环境类专业的人才培养计划,起到了至关重要的作用。[2]

通过“环境化学”课程的教学,一方面培养学生从化学角度分析和处理环境问题的能力,另一方面为后续专业课程打好基础。[3]但是,笔者在从事该课程的教学过程中,深感学生对“环境化学”的重视程度不够,在教与学的过程中效果不尽如人意。本文在对“环境化学”课程学习现状调查的基础上,分析课程的学习现状并探究其存在问题的原因。

一、调查方式与对象

太原工业学院在建设高水平应用型本科学校的背景下,应该如何改进“环境化学”的教学,更好地为专业建设服务,需要深入地研究。本文中,对太原工业学院2012级环境工程专业3个班学生的“环境化学”学习状况和学习成绩进行了相应的调查和分析,以期为学校专业建设和教学改革提供科学依据。

表1是对2012级专业学生的“环境化学”课程试卷的分析。由表1可以看出,3班的及格率明显低于其他两个班的。这三个班都是同一教师授课,却出现这种差异。因此,本文从学生的学习兴趣、学习方法、课程内容以及掌握程度等方面进行了调查分析。

在调查中,为了得到更为完善的结果,准确地反映学生学习“环境化学”的状况,我们对全体学生做了调查,共发出问卷112份,回收112,回收率为100%。

二、调查结果分析

(一)学生对“环境化学”的作用和地位的认识

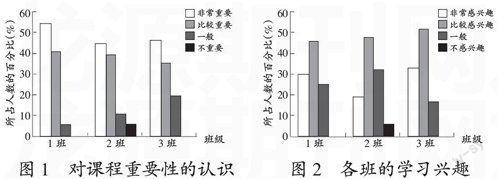

学生对课程的主观认识包括对这门课的兴趣、在心目中的重要性等。有人认为,这些是学生认识活动动力系统的重要构成因素。[4]因此,本文根据学生对课程的兴趣和心目中的定位进行了分析,见图1和图2。

(1)从“环境化学”在学生心中的地位来看,被调查者中有13.4%的学生对“环境化学”重要性的认识不充分。从班级来看,1班有94.6%的学生认为该课程非常重要,相应地该班的平均成绩也最高,及格率也达到了97.3%;而3班有19%的学生认为课程的重要性一般,其班级平均成绩和及格率均最低(图1)。

(2)在学习兴趣方面,3个班学生对“环境化学”感兴趣的人数占年级总人数的比例分别是75.6%、65.8%和83.8%。从图2可以看出,学习兴趣可以促进学习动力,影响着学习的积极性。但根据本文的调查,我们发现兴趣与学习成绩没有呈现正比例的关系,这可能是学习基础差和学习效率低等其他方面的因素导致的。同时也可以说明,学生对课程重要性的认识是影响学习成绩的重要因素。

(二)课程的学习障碍

在对课程难易程度的认识上,1班有67.6%的学生认为“环境化学”课程的难度一般,而2班和3班分别有42.1%和40.6%的学生认为课程较难。相应地,1班的学生考试成绩也高于其他两个班级的。由图3可以看出,2班和3班认为课程较难和一般的学生的百分比差距不大,而这两个班的考试成绩均低于1班的。本文从化学基础、学习态度和教师的教学方法等方面对课程的学习障碍进行了分析。

由调查结果(表2)可见,每个班影响学生学习“环境化学”的障碍不同。对于1班来说,学习障碍按照选择百分比由高到低的顺序为:课程本身的难度、中学化学基础差、消极的学习态度、其他化学课程不好和教师的教学方法不当。这同样也说明1班的成绩高于其他两个班级的原因,主要是学生的学习态度较好;部分学生成绩较差的原因是课程的难度大和学生的基础薄弱。对于2班和3班来说,学习障碍按照学生百分比由高到低的顺序为:消极的学习态度、“环境化学”课程本身的难度、中学化学基础差、其他化学课程不好和教师的教学方法不当。由此说明这两个班的学生成绩偏低主要是消极的学习态度导致的。因此,课程的学习障碍主要有两个方面,分别是消极的学习态度和化学基础较差。

(三)学习方式的认识

对于学习方式的调查,本研究从认真听课、化学基础、课后学习和期末复习四个方面进行了探讨。根据调查结果来看,绝大部分的学生选择认真听课是学习“环境化学”的最好方式,1班、2班、3班中选择该项的学生分别占到了班级总人数的62.6%、52.6%和37.8%,而这与3个班级学生的平均成绩顺序相同。另外,在课后学习选项中,3班的选择百分比最高,达到40.6%,但是3班的学习成绩和及格率均最低,这说明该班学生认为课后复习很重要,但在上课时却没有认真听课,没有很好地付诸实际,从而导致成绩偏低。由此也可以看出,认真听课和课后复习均是提高学习效果的主要方式。

(四)实验课程必要性的认识

“环境化学”课程教学中,往往包括理论知识和实验操作两部分。在太原工业学院的“环境化学”课程大纲中,没有安排实验部分。因此,根据学生对实验课程必要性的认识,来判断学生对实验课的需求。通过调查发现,三个班的学生认为开设实验课程的必要性分别是54.1%、34.2%和56.8%;选择无所谓和没有必要的比例相对较小。这说明学生在学习理论课程的同时,更加需要相应的实验课程,也就是说他们希望从实际操作中加深对环境化学知识的学习和理解。

3.建议与措施

(1)帮助学生端正学习态度

在教学过程中,应该注意到学生的心理变化,这就要求教师平时和学生多接触、多沟通,尽量让学生感觉到教师的亲近感。教师从自身的成长角度,为学生传授学习经验,提高学生学习的积极性。

(2)改进教学方法

在教学过程中,教师应该提高自身的素质和业务水平。在备课阶段,参考课外相关材料,吸收与“环境化学”课程有关的案例,将这些材料与课本知识融入课堂中。根据这次的现状调查,很多学生反映讲课时尽量不要采用PPT。虽然PPT讲解具有一定的方便性,但由于课本知识量大,不利于学生对知识的掌握。因此,在以后的教学中,教师应该把知识点进行归纳分析,书写板书,便于学生对知识点的整理和复习。

(3)合理选择教学内容,安排学时

“环境化学”的内容繁多,涉及水、大气、土壤、生物毒性、重金属迁移等知识,该课程的教学时数为48学时,所以在有限的时间内能够把所有的内容讲解清楚是不可能的。在教学中,教师应该选择难易程度相当的内容,并尽可能地选择与日后专业课有较大相关性的内容进行讲解。在以后的教学中,要合理安排学时数,增强学生的理解能力。

(4)改变“环境化学”课程设置

根据诸多院校对“环境化学”课程大纲的安排,适当地将实验操作融合进来。通过课程调查,大部分学生认为实验课程有助于学习“环境化学”。所以,建议增加课时数量,为实验课程留有一定的学习时间。

[ 注 释 ]

[1] 王进喜,展惠英,魏慧荣,李乔.《环境化学》课程的教学改革与实践[J].甘肃联合大学学报(自然科学版),2012(1):117-119.

[2] 吴耀国.《环境化学》教学新模式的探索与实践[J].西北工业大学学报(社会科学版),2002(1):89-91.

[3] 戴树桂.环境化学[M].北京:高等教育出版社,2006.

[4] 汪凤炎,燕良轼.教育心理学新编[M].广州:暨南大学出版社,2006.

[责任编辑:覃侣冰]