傲慢与偏见之间(上)

李炜

正 题

“我不选择在洛威尔出生,”他有一次说道,显然觉得美国马塞诸塞州的故乡小城配不上自己。“我想诞生在哪儿就在哪儿—哈!”

这种任性—外加扭曲事实的倾向(只因为心血来潮)—确实是惠斯勒(James McNeill Whistler)的一大特点。同样能代表他的还有:语不惊人死不休。他所做的每一件事、发出的每一声“哈”,似乎都旨在让别人多看他几眼(图1)。为了表明自己和其他艺术家大不相同,他在姓名缩写的基础上构想出一只蝴蝶。这枚文织图案成了他的签名符,在他的画作中到处飞舞。

但千万别被他矫揉造作的蝴蝶形象骗倒。除了美丽的羽翼,惠斯勒还备着一根毒刺。早在拳王阿里的经纪人想出“步法如蝶飘,出拳如蜂刺”这句宣传语之前,惠斯勒就已击倒了无数个不知天高地厚的家伙。

有个利物浦大亨就不幸登上了惠斯勒的私人拳击场。他请艺术家替自己的豪宅作幅画。后者脑门一拍,灵感一来,便开始绘制三个衣不蔽体的女人,想必认为这世上没几个有钱的男人能抵挡得了一组半裸的女人。但他越画越忘乎所以,以至于没有完成作品。为了表现自己宽容大量,航运大亨放了他一马。非但如此,两人还发展出类似友情的关系。钱多得没地方花,大亨突然想要惠斯勒替家中的每一成员绘制一幅肖像。

就这样,惠斯勒迷上了雇主夫人的妹妹,没费多少工夫就追到了手,成了他的未婚妻。但戏只能唱到这里。这世上没几个习惯深宅大院日子的女人能忍受家徒四壁的婚后生活—无论她老公的手笔有多大。

惠斯勒倒也没有为此心碎神伤。富家小姐终于把他甩掉时,他已经画了大亨的夫人(图2)。

这世上有两种肖像画家。第一种兢兢业业,如霆如雷。他们完成一份工作,便开始下一个。这样的艺术家在世时往往名利双收,死后却迅速被遗忘。

第二种肖像画家可能没那么勤勉,却投入了大量与工作无关的东西:自己的个性。凭着一身的魅力、怪癖、矛盾乃至脾气,他们不仅吸引了坐在画架前的模特,还有多年后—百年后—在书籍中遇到他们的读者。

毫无疑问,惠斯勒属于第二种。大亨的夫人抗拒不了他的魅力,成了他的情妇。关系发展到最后,她甚至毫不遮掩地与他公开露面。不难想象,谣言马上四起,说两人打算私奔。

事实上,在爱恋惠斯勒这件事上,贵妇并没有比妹妹更顶真;她不过是以牙还牙,用外遇来报复四处留情的丈夫。惠斯勒倒也不在乎。只要有机会沾沾女色,谈谈情感,他就心满意足了。更何况,到了那时,他和大亨的关系已经恶化到无可挽回的地步。这一切都得怪那间饭厅。

称孔雀堂为一间饭厅,确实有点像说“非洲之星”是一块石头。前者不仅是一座豪宅里用来吃喝玩乐的地方,更是一整个时代的代表(图3)。

惠斯勒能参与这项工作,纯属意外。大亨最初雇佣的画家忽然精神崩溃(既然故事发生在十九世纪的英国,精神失常这样的情节也顺理成章,而且会继续在本文中出现)。大亨只好雇惠斯勒来负责收尾。

虽然房间里会挂一幅很不错的惠斯勒作品,孔雀堂的初衷却是为了展示大亨收藏的康熙时期瓷器。也许是因为惠斯勒本人也收藏瓷器,也许只是因为他自认品位更高,他一次又一次要求雇主同意更多的改建,最后干脆擅自做主。

尽管画家“像黑奴一样”工作(他自己的说法),大亨见到完工的房间时却愁容满面。画家把一间炫耀财富的屋子改造成一座祭拜美学的斋坛,成本自然也直线飙升。看了惠斯勒开出的账单,大亨差点晕了过去,最终只肯付一半的费用。

为了给小气鬼一个终生难忘的教训,惠斯勒趁大亨出差期间,把几乎所有还没亲手改过的装修都换了容貌。他把整个房间漆成了孔雀蓝,还在悬挂他油画的正对面加了一面壁画。画面上的两只金孔雀昂首挺胸,仿佛即将对决。银色羽冠的那只孔雀自然代表拥有一丝白色额发的画家,爪子下散落钱币的孔雀则指代大亨,暗示他贪财。生怕还有人搞不清作品的意思,惠斯勒为之取名《艺术和金钱》。

莫名其妙地被惠斯勒蛰了两次—老婆再加上孔雀堂—大亨怒不可遏,誓要用马鞭抽打画家。步法如蝶飘的后者自然懂得招架。他马上勒索大亨,说要把他锱铢必较、风流成性的事实公布于众。要是两人之间芝麻绿豆般的恩怨情仇依然值得一提,不过是因为它会启发惠斯勒再三创造艺术史上最尖酸刻薄的几件作品。

航运大亨如是,别人也一个样。惠斯勒独家掌握一种化友为敌的神奇本领,“随时”—按照一名旁观者的说法—“准备在朋友的第五根肋骨下捅一刀”。

他撰写的那本《树敌的高雅艺术》显然不乏自知之明。带着自嘲的幽默,还把此书献给“所有年纪轻轻就已甩掉众人友情的罕有人士”。

仿佛为了证明自己说到做到,没多久惠斯勒便和帮他起这个书名—事实上,帮他整理整本书内容—的出版商反目成仇。原本,惠斯勒想称自己的杂集为《剥头皮》。奇怪的书名取义于传说中的一些美洲印第安族的传统:剥除敌人的头皮作为战利品。“男人全都是侏儒,”惠斯勒曾这样夸夸其谈,“而我的使命就是收集他们的头皮。”

想必是因为《树敌的高雅艺术》确实收集了不少头皮(惠斯勒不但挖苦自己看不顺眼的评论家,还摘录了所有那些评论家挖苦他的文字),书一上市就卖了个精光。再过几年,普鲁斯特会把自己当成宝的这本书送给好友。当后者要求他在扉页上题几个字时,普鲁斯特却一口拒绝。“我这微不足道的名字,不配出现在如此非凡之人的作品中。”

其实,浮夸自负只是画家对外的形象。惠斯勒处心积虑打造出这面貌的唯一目的,只是为了博取注意力。但就像腐肉吸引苍蝇,臭名也会招来大量的寄生虫。难怪他需要精通树敌这门艺术。少了它,谁能高雅地打发掉像王尔德这样难搞的人物(图4)?

一开始,新来的仰慕者确实挺讨惠斯勒的喜欢。这两人国籍一美一爱,体态一瘦一胖,年纪一熟一青,竟是一拍即合,总是一唱一和,活像一对相声演员,让周围的所有人捧腹大笑。

不消说,王尔德很快便会为自己赢得机智的美名。但初遇惠特勒的那段日子,他其实跟不上前者。据说,听到画家说了某句俏皮话后,王尔德喃喃自语道:“真希望是我说了那句语。”惠斯勒面露喜色,立即回道:“你会再说它的,奥斯卡。你绝对会的。”

但惠特勒也没能得意太久。欢乐很快让座给厌烦,继而又被愤怒霸位。王尔德确实按照画家的建议做了,一次又一次把他的奇思妙想占为己有,甚至逐字逐句地照搬。惠斯勒发现自己带着诙谐口吻的指责丝毫不起作用,只好在报纸上白纸黑字地宣布王尔德剽窃了他的诸多想法。这只迎来后者的一阵假笑—然后一个巴掌。“要说我借用惠斯勒先生的艺术观点,”王尔德在同一家报纸上反驳道,“我听过他表述的唯一一条具有独创性的观点便是:他的才艺超过了那些事实上比他优秀多了的画家。”

惠斯勒似乎从未意识到:那些他视若明珠、奉为独创的观点早就不新鲜了。好几个法国作家—尤其是戈蒂耶(Théophile Gautier)—早就表达过类似的想法。更何况,对王尔德也好,对整个美学界也罢,有没有创意其实无关紧要。有没有风格—这才是关键所在。

即便如此,惠斯勒还是想借用讲座来澄清事实。如果王尔德在美国巡回演讲能百举百捷,他自己上台说岂不是更像模像样?在旅途中,王尔德从美国来信,简直都要得意忘形了。“我亲爱的吉米,他们很‘把我当回事儿。这岂不是很吓人?换做你会怎么办?”惠斯勒机敏地回复了作家:“人家把你当回事儿,这是不可避免的;你把自己当回事儿,这是无法饶恕的。”

现在,轮到他自己来拓展“不可避免”和“无法饶恕”之间的空间了。

惠斯勒简单爽快地把自己的伦敦讲座命名为“十点钟”。他选了一个周五晚上。这么一来,听完讲座的观众回到家都要凌晨了。如此晚的演讲确实不寻常,但他的话题倒很一般。惠斯勒想谈谈艺术—什么是,什么不是。

听起来枯燥的主题当然是噱头。不出所料,一上台他便穷兵黩武,攻击所有的主流观点。他坚称:艺术,其实与教授、评论家之流津津乐道的那些玩意儿毫无共同之处。“她是优雅思想之神—不败法乱纪,不蛮来生作,却也毫无利益。”这是因为“她只关注自身完美,无意传授他人,无论何时何地都在寻求美的存在。”所以,货真价实的艺术家不可能是“改革者”,更不可能想要“改善他人的言行”。诸如“忠诚、怜悯、爱情、报国”这样的情感和艺术压根儿扯不上关系。

虽然惠斯勒在演讲中暗讽了当时也在场的王尔德,说他不过是个“浅薄的涉猎者”,后者还是听得兴致勃勃。六年后,他会在小说《道雷·格林的画像》中把画家极具挑衅性的论点简化为:“艺术只传达自己,绝无其他内容。”

不管这算不算抄袭,惠斯勒其实并没有把王尔德太当一回事。倘若后者在《道雷·格林的画像》中没说错的话—倘若“一个人挑选敌人时”,真的“再小心都不为过”—那么,惠斯勒的确可以堪称十九世纪最小心谨慎的画家。再也没有谁能像他一样,找到如此优异的棋逢对手了。

反 题

“缺乏勤勉的人生是种罪行,”他在一次演讲中说道,“缺乏艺术的勤勉则是种暴行。”

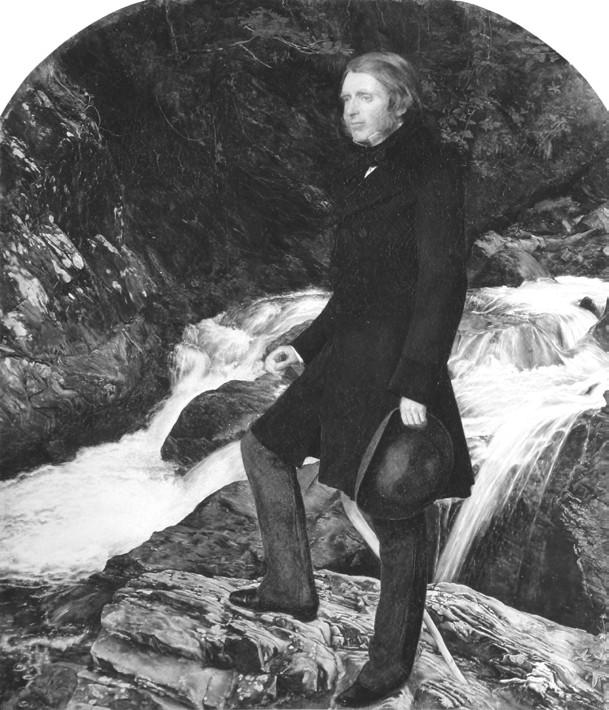

那时候—一八七○年—全英国—很可能整个世界—最杰出的艺评家已经花了二十年的光景试图疗愈自己国家的社会痼疾。在拉斯金(John Ruskin)的理念里,艺术和社会是分不开的(图5)。前者是后者昭然可见的化身。这让拉斯金进一步坚称:

品位不是美德的一部分或者迹象,而是它本身。测试任何人的首要问题是:“你喜欢什么?”告诉我你喜欢什么,我便能说出你是怎样的人。

最后这句话显然援引了法国美食家布里亚-萨瓦拉(Jean Anthelme BrillatSavarin)的名句:“告诉我你吃什么,我便能说出你是怎样的人。”只不过,在拉斯金手里,“品位”成了道德的指标。喜欢淫荡诗画,就等同于道德败坏。根据拉斯金的说法:“艺术不但不缺乏道德观,事实上,除了艺术,没有多少事物具有道德寓意。”

哪怕是在一个极其注重体面的国度和年代,这样的立场也远离了主流。如果拉斯金的艺术观念乍听之下过于保守,他的政治观念则恰好相反。他想要推翻现状。他呼吁打倒资本主义。他激烈反对“自由放任”(laissez-faire)—这条英国经济学家一百多年来视为最神圣不可侵犯的政策。

如同所有超前于时代的思想家,拉斯金的诸多想法需要很长一段时间才会被接受。更具体地说,要等到他去世后四年,他作为社评家的价值才能得到最重要的肯定。在一场漫长的南非火车旅程中,一名三十四岁的印度人读了《留给这位后来者》。写于一八六○年的这本散文集指出了资本主义以及工业化的弊端,同时也标志了拉斯金开始全心投入社会与政治问题。火车上的读者马上被作者“魔法般的魅力”折服了。没多久,他会把这本书译成自己的母语,还会把作者的不少见解融入自己的思想中。如此殊荣,恐怕连拉斯金都未曾预料。他的新信徒不是一般的政治家,而是甘地。

拉斯金在政界的影响力当然只是冰山一角。要更全面地解释他的成就,就必须提及他的另一名译者。这次是译成法文,但同样要等到拉斯金过世后才会出版。译者自然也不是一般作家,而是普鲁斯特。

后者在拉斯金的文字中浸淫六载。那些年恰是决定普鲁斯特写作方向的关键阶段。出版了短篇连同随笔的处女作《快乐与时日》后,他着手一部长篇。但《让·桑特伊》才写一半,他就失去了灵感,不知该如何接下去,甚至怀疑自己是否真有天赋。就在这个节骨眼上,他的母亲鼓励他继而帮助他研究并翻译拉斯金(她的英文比儿子的要好)。就这样,普鲁斯特不仅吸收了拉斯金的美学观念,还汲取了他的文风。毫不夸张地说,拉斯金复杂的句法为《追忆似水年华》的文体奠定了基础。

甘地和普鲁斯特都不是英国人,这应该不算巧合。在拉斯金自己的同胞眼里,他无疑是个费解的人物。虽然他的想法一再惹出争议,真正让流言像河水一样持续不断的却是他的私生活。

拉斯金结过婚,但没有“圆房”,哪怕婚姻长达六年之久,而且老婆还是国色天香的美女。他崇拜女性,但只限于未成年的女孩,虽然他耐心地等到自己最迷恋的少女成年后才向她求婚(后者既没答应也没拒绝,只请求爱者再等她三年。不难想象,女孩的父母不想要一个和自己同辈的女婿。僵局将以女儿的发疯及早逝结束)。光凭这两点—拉斯金的“性趣”及“无能”—就足以让他成为大众的笑柄。(纳博科夫在创造《洛丽塔》中那位热爱艺术、痴恋早熟少女的主人公时,岂有可能没在想拉斯金?)

好在拉斯金不在意流言蜚语—甚至自家憾事;他一直觉得自己被赋予了最重要的使命。废除婚约后,他向友人吐露:

真正让我悲伤的是另一种事情。透纳(J. M. W. Turner)的死,以及这里那里的十三世纪建筑被摧毁—比起家庭变故,这些事带给我更大的、上百倍的痛苦。恐怕这有点不对劲……

恐怕他真的有点不对劲。否则,该如何解释他越来越频繁的精神病发作?(《洛丽塔》的主人公自然也是个神经病)这是否能解释拉斯金的古怪品位(事实上很难用他自己的道德说法阐明)?一方面,他激进地捍卫透纳非常前卫的晚期作品(前卫到就连一贯欣赏这名英国艺术家的人都拿那些画取乐);另一方面,他拥护早已被淘汰的风格(尤其是哥特式的建筑),同时鼓励复旧的艺术,比方说那些称自己为“拉斐尔前派兄弟”画家的作品。急剧动荡地徘徊在“新新事物”与老古董之间:拉斯金的疯态中难道真能显出条理?

牛津大学显然知道答案,要不然也不会聘他为首任美术教授。不消说,双方的关系自始至终都谈不上融洽。一个天生是改革者,想为学府带来新气象;另一个身为英格兰最老字号的学院,必然是反动派,需要恪守威严的古老传统。

但这里要强调的并不是双方的关系,而是单方的成就。要是连牛津这么保守的地方都乐意包容如此备受争议的人物,难道还不足以证明拉斯金拔类超群、才学兼优?

比起别的学者,他确实掷地金声,绝对是史上最卓越的文体家之一。但这并不是拉斯金鹤立鸡群的唯一理由。和绝大多数艺评家不同的是:他自己也会画画(图6)。他的父亲认为:绘图是绅士该懂的技艺,所以从小就让他接受培训。等到拉斯金成年后,绘画已成了他生活的一部分。他总在清晨出门写生,下午再继续,日复一日,连婚姻甚至旅游都改不了这个习惯。

因此,当他赞许一个连构图原则都没学过的画家时—拉斐尔前派的创办者罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)—他显然没有沿用传统的评判标准:决定一件作品好不好仅仅因为逼不逼真。能打动拉斯金的并非精湛的画技,而是高尚的精神。他深信,“一切伟大的艺术都来自整体:一个人的身体再加上灵魂,但主要还是靠灵魂。”

至于那些只想捕捉到“美”的画家,他们的努力只有可能以失败告终。

合 题

虽然截然对立,拉斯金和惠斯勒倒也不缺相似之处。两人都出身于稳固的中产阶级家庭,父亲事业有成,母亲信仰虔诚。两人都成长在养尊处优的环境中,随着父母出国旅游而接触到艺术。两人都失去了幼时的宗教信仰。两人终生都是“局外人”,在哪里都没有归属感。

虽然性格水火不容,让他们天差地别的反而是他们最重要的共同点:对艺术的热爱。两人都坚信自己最了解艺术,领悟了它的真谛。

既然“合题”—互相对立的物事最终能完美无瑕地融为一体—是一个在虚构作品中遇到的情节,多半出现在那些唯有图书馆才会勉强收纳的哲学论著中,不过偶尔也会在空气流通、没有旧书霉味的地方露面,比方说:普鲁斯特的书信。

“我让他讲了几句关于拉斯金的公道话”—唯一一次遇见惠斯勒后,普鲁斯特如是说。仿佛为了遮掩轶事的牵强性—惠斯勒岂有可能说拉斯金的好,而且还是对一个陌生人说?—普鲁斯特紧接着又补充道:“关于拉斯金和惠斯勒的理论,我思索得越多,越是相信他们并非不可调和的。惠斯勒在《十点钟》中讲到,艺术和道德绝然无关,这是对的。然而,拉斯金在另一个层面,同样讲到了一个真理:一切伟大的艺术都是道德。”

既然“合题”纯属虚构,无论那些充满想象力的小说家名叫黑格尔、费希特还是普鲁斯特—那么,在现实生活中,拉斯金和惠斯勒之间这种无法逾越的鸿沟只可能落得一个下场。

好笑的是,这两人一辈子都未曾谋面。