姜敬爱与萧红小说的叙事结构艺术

刘艳萍

(延边大学 汉语言文化学院,吉林 延吉 133002)

姜敬爱(1906-1944)与萧红(1911-1942)分别是20世纪30年代朝鲜和中国现代文学史上颇有影响的女作家。她们虽然身处不同国度,却同样生活在殖民地或半殖民地半封建社会,都有着阶级压迫的体验和国破家亡的民族耻辱,因此,她们的小说创作表现出20世纪30年代中朝现代文学共具的主流叙事方式,即展现贫富悬殊的阶级差别和尖锐复杂的民族矛盾,而这又是通过压迫─反抗的二元对立结构和场景表现出来的。然而,如果从当代叙事学的角度来分析,就可以看出,在这表面相同的背后,两位作家小说的叙述视角和叙事结构都呈现出不同的模式。基于此,本文主要运用叙事学和女性主义文学批评的理论,着重从叙事结构、叙述视角和话语模式等方面对其小说创作进行比较分析,并探讨其成因,以期更好地把握同一时代不同国度的两位女作家小说创作模式的同异。

一、叙事结构:纵式结构与横式结构

作为小说的基本手段,传统意义的叙事是指借助于独白、倒叙、插叙等艺术手法表现一个完整而生动的故事情节,从中传达出作者对生活的认识与感悟、创作目的与动机等。而作为一种文艺理论,叙事学(Narratologie)又称为叙述学,它是直接采用结构主义方法来研究叙事作品内部结构规律和各种要素之间关联的学科,隶属于文本研究的形式批评范畴。它形成于20世纪60年代的法国,很快传播到其他国家,成为一股国际性的文学研究潮流。

从叙事的角度进行分析,姜敬爱小说倾向于故事的完整叙述,属于纵式结构;而萧红小说则倾向于情节的片断描写,属于横式结构。纵式结构完全按照时间的先后顺序和事件发生、发展的自然进程来安排情节;而横式结构则是把若干表面上没有必然联系的生活场景或故事情节平列起来安排,以从各个不同的侧面或角度共同表现作品的主题。纵式结构是一种全景展示,一般用于中心人物只有一个(也可以是两个,平行展开,分头叙述)、情节线索比较单纯的叙事性文学作品,有利于表现主人公一生的经历、遭遇或斗争事迹。而横式结构则是一种素描勾勒,一般用于散文或某些短篇小说,用于长篇则易造成结构松散等弊病。

姜敬爱的小说一般采用传统的叙事体式,按照时间的顺序和事件因果关系的脉络,并在特定的叙事空间内展开情节,叙述故事的发展,情节充满着矛盾和纠葛,完整划一,人物也有着完整而发展的性格。她所创作的21部(不包括她与别人合著的两部小说《年轻的母亲》和《破镜》)长、中、短篇小说基本上都是按照时间的顺序,以一至两个人物的故事为情节主线,有头有尾、全景般地展现人物的现实命运。中心突出,情节有发展,有高潮,也有结局,非常集中而完整。譬如,《破琴》着重表现亨哲的精神苦闷和排解过程;《菜田》则描写秀芳受继母虐待并致死的过程。

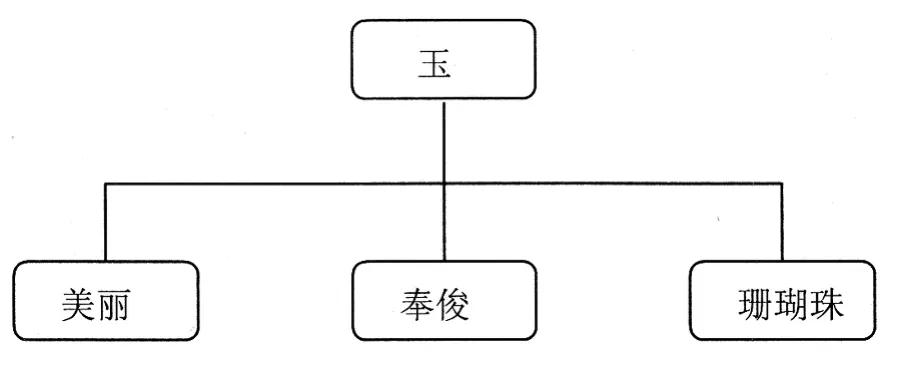

然而,萧红小说在结构上虽然不乏对某事某物的详细叙述,却没有贯穿全局的统一的故事情节,她“常常是通过一些素描式的生活场景的描绘和艺术境界的创设,通过对生命的深刻而独特的体悟来感染、打动读者,换言之,她的小说融入了更多的散文化的元素,增强了小说的抒情色彩”。[1]也就是说,萧红的小说与散文是互渗的,时间性不强,主要依靠空间关系来铺叙故事,将叙述、描写、抒情、议论等散文表达方式有机地结合起来,呈现出一种开放式的结构体式。下面以两位作家的2部长篇小说为例,用略图来标示并分析姜敬爱和萧红小说不同的叙事结构。先看姜敬爱的小说《母与女》:

图1 《母与女》的叙事结构

《母与女》虽然设置了多条线索,如美丽与李春植的线索、珊瑚珠与岗寿的线索、玉与母亲美丽的线索、玉与婆母珊瑚珠的线索以及玉与奉俊的线索等,但是整部小说都是以玉的个性觉醒为中心轴,统领其他线索和人物故事。小说开头描写独守家庭的玉接到丈夫要离婚的信后而产生的不安和困惑,结尾表现个性觉醒后的玉毅然决定与丈夫奉俊离婚,而玉的母亲美丽的故事、玉的婆母珊瑚珠的故事、玉童年的故事、玉与奉俊由婆母促成婚姻的故事等,都是通过玉的回忆倒叙出来的。小说依照时间顺序展开故事,展现了玉摆脱旧思想的束缚和个性觉醒的过程,情节显得紧凑而完整。两位母亲美丽和珊瑚珠作为对照性的形象出现,又共同衬托并突出了玉的形象。美丽被丈夫抛弃后自暴自弃,沦为男人的玩物;珊瑚珠被爱人抛弃后却弃妓从良,自立自强,独自抚养幼子和玉。两位母亲分别为玉树立了两种典型:母亲美丽成为堕落可耻的典型,使玉时刻警醒不再重蹈母亲的堕落之路;婆母珊瑚珠作为自强自立的典型,使玉体验到人与人之间的关爱,从而自重自强。奉俊从东京留学归来,移情别恋爱上了女学生淑姬,向玉提出离婚的请求。温柔贤惠却软弱无力的玉由此陷入将重蹈母亲与婆母被遗弃的命运中。对此,玉苦苦规劝并挽留奉俊,甚至蒙羞请淑姬来探望奉俊,可是奉俊执意离婚。一个偶然的机会,英实哥哥为劳苦大众而义无反顾走上刑场的壮举使玉幡然醒悟,认识到了自己的软弱和蒙昧,决定摆脱对奉俊的依赖,与之离婚,做一个独立自强的女性。可见,整部小说以玉的个性觉醒为主线,其他人物形象均是陪衬并为了塑造其性格而设置的,每个部分都是自足而缺一不可的,当然也不可添加其他的人与事,否则就会破坏整篇故事的完整性和玉形象的完美性。

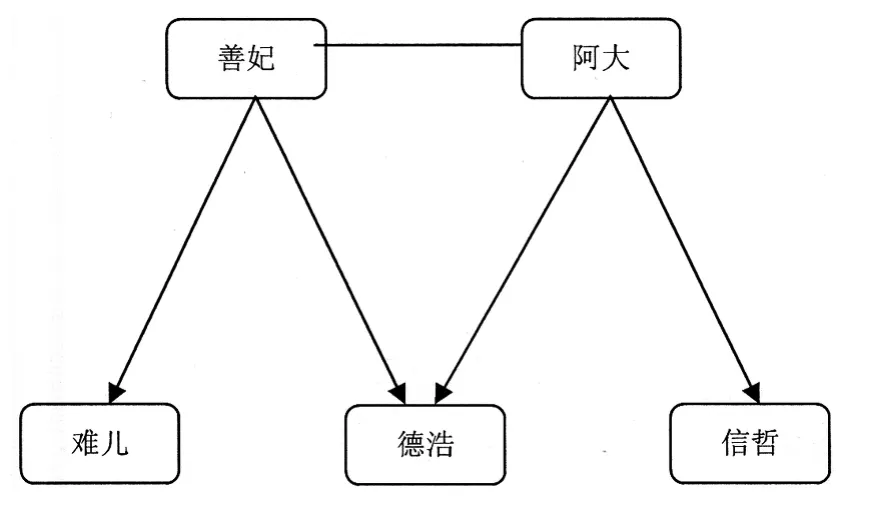

《人间问题》也是按照时间顺序和人物性格发展的逻辑来叙事,不过与前两部小说稍有不同的是,它以阿大和善妃两个人物为中心展开情节,时间是从苦难的童年一直写到青年工人,空间是从农村(龙渊村)到城市(仁川)。

图2 《人间问题》的叙事结构

从图2可见,小说设置了两条平行而又交叉的线索,一条是阿大─德浩─信哲的线索,另一条则是善妃─德浩─难儿的线索。前者表现阿大作为喝酒、打架、偷窃的农民,在知识分子信哲的帮助下成长为一名有阶级觉悟、思想进步的码头工人;后者描写温顺软弱的善妃因忍受不了地主郑德浩一家的侮辱与虐待,而到仁川大同纺织厂做女工,以及她在难儿的启发教育下,逐渐产生阶级意识和女性意识的过程。这两条线索除了在小说开头(童年时代,阿大抢善妃酸模、送给善妃妈苦楝根治病)和结尾(阿大见到死去的善妃)有所交汇外,在整个故事情节运行过程中都是齐头并进,分别展开的。人物突出,线索清晰,情节也非常严整(见图3)。

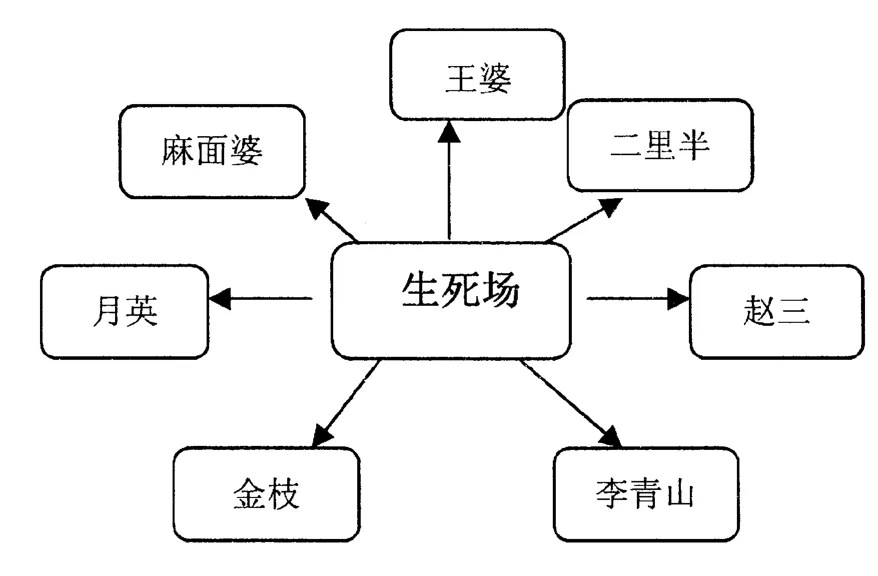

萧红小说的叙事结构则呈横式结构,亦称环式结构,以《生死场》为例(见图3):

图3 《生死场》的叙事结构

从图3中可见,《生死场》描写的是20世纪30年代生活在东北地区某乡村里的人们生与死的过程,勾勒的是二里半、二里半的老婆麻面婆、王婆、赵三、月英、金枝等人物群体的生活与命运问题。与姜敬爱小说以人物为中心设置故事的传统而封闭的叙事结构不同,《生死场》不是以某个人物为主线安排故事,而是围绕生活在东北某乡村这个生死场里的民众的苦难图景来设置情节的,每个故事都是独立的,自成一体,但合在一起又从不同侧面诠释了生死场里的苦难与罪恶。从叙事结构上看,小说呈开放式特点,读者还可以在此基础上添加新的情节,继续书写生死场里的其他人与事。

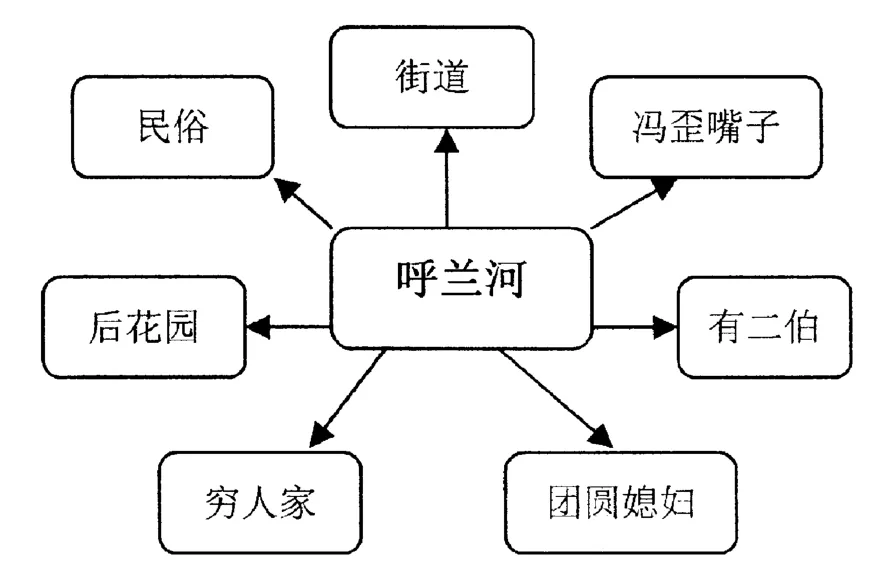

《呼兰河传》也是如此,作者的创作意图是为故乡呼兰河作传,故而她分章描写故乡小城的民俗、人事特点等。譬如,第一章概括描写呼兰城的严寒气候、街道布局和摊主经营的生意事项(火磨、学堂、农业学校、染坊、扎彩铺、麻花、凉粉、豆腐等);第二章就描写呼兰小城的民俗,诸如跳大神、唱秧歌、放河灯、野台子戏、四月十八娘娘庙大会等;第三章写“我”、祖父和后花园的乐趣;第四章则描写租住在“我”家破房子里的漏粉人家和赶车人家的贫穷生活;第五章写老胡家的小团圆媳妇进门后被折磨致死的经过;第六章介绍有二伯;第七章突出描写冯歪嘴子与王大姐偷偷同居、生子的故事。如图4所示:

图4 《呼兰河传》的叙事结构

《呼兰河传》不以人物为中心,而以铺叙事件和情境为主,一幅幅画面宛若一个个特写镜头,共同诠释着呼兰河的现实图景。这种散文化的抒情小说体式,不仅表现在作者那孤寂忧伤的独白上,而且还渗透在小说情境的生动描写中。它不在意小说情节的完整统一和人物性格的典型刻画,而是密切关注作者和主人公的情感抒发和情景交融。从这个意义上来说,姜敬爱是为人而设置故事,而萧红是为情节而写人叙事。姜敬爱小说的人物与故事一经完成,就定型不变,深深地印入读者心中;而萧红小说的人物与故事似乎还有发展和完善的空间,总能引起人的无限遐思。

二、视角选择与话语模式:焦点透视与散点透视

视角(point of view)的字面意义是指观察问题的角度,它也是叙述学颇为重视的一个领域,通常包含两个常见的所指:一是结构上的,即叙事时所采用的视觉角度,它直接作用于被叙述的事件,结构上的视角是调节叙述信息和距离的重要手段;一是文体上的,指的是叙述话语的方式,即叙述者在叙事时通过文字表达或流露出来的立场观点、语气口吻等,它间接地作用于事件。下面针对姜敬爱与萧红小说中的视角进行分析与评价。

身子没入海水里的亨哲脸和胳膊腿晒得好像黑人一样黑,胸膛鼓起,坚硬的身体真的很可靠。他偶尔笑的时候,从黑嘴唇中略微看得到晶莹的白牙,他全身散发着一股斗志,没错,他是地地道道的勇士,十足的男子汉。惠京看着恩淑咧嘴一笑,慢慢地跟在他的后面——踩着亨哲先头留在沙子上的脚印儿——抓住轻轻走着的恩淑的手腕儿走去。[2]

这是姜敬爱小说《破琴》中的一段描写。在此,作家采用第三人称全知叙述视角描写亨哲与带着他的妹妹来海边玩的惠京相遇,他们一起去海里游泳的场面。亨哲被描写得英俊挺拔、胸肌阔健、男性魅力十足;而惠京则被表现为温柔、话语不多,依恋着亨哲。惠京踩着亨哲留下的脚印儿走,其隐含着的性别话语是对亨哲的无条件顺从。整篇小说从亨哲的视角观察现实,思考前途、未来和与女友惠京的关系。惠京与亨哲虽然有着同等的学历(大学生)和阶级地位(贫农),但是他们在小说中的登场和地位是不平等的。亨哲首先登场,并处于主动和行动地位,力图打破这黑暗的常规(“破琴”的寓意),想要行动,只是因前途渺茫而苦闷失落。而惠京则处于被动和等待地位,一旦亨哲找到出路,她便义无反顾地追随亨哲,听从亨哲对自己命运的安排。惠京的沉默使她拒绝表达自己的内心世界,情节安排完全由亨哲这位发言者所主导,连叙述者的声音有时也被亨哲的话语所超越,亨哲成为具有独立自主意识的唯一的发话者。可见,该小说采用的是男性占优势的视角,因此惠京根本无法左右自己的命运,只能听从男主人公亨哲的劝告与命令。并且,惠京的话语轻柔、简短,口语色彩比较浓重,如“不是啊”、“我也跟你走”。而亨哲的话语坚定、威严,带有命令性,是正式的书面语体。在亨哲眼里,惠京始终是一位需要照顾和保护的柔弱女性,他希望她活下去,将来成为优秀的女性和成功的人士。他却从没有问过始终处于沉默中的惠京的意愿和感受,因此惠京在小说里是被边缘化了的人物。

《烦恼》的叙述视角几次发生转换,先是以第一人称全知视角来叙述,然后转换为第三人称主人公叙述,这一叙述几乎占据整篇小说,最后又转回到第一人称全知视角。作家采用直接引语(“请给我一碗水吧!”)、间接引语(我一旦明白这是不能超越的,便摸索着刚才放到书桌上的教科书,拿着站了起来。为什么屁股也是这么沉呢?)和自由间接引语(那位母亲边哭边抓头,不管有没有吃的,让我直到他儿子出来为止都一起住)的话语表述方式转述化名为“R”的男主人公的话语。而从“R”所表述的话语里,读者感知到了一位男人眼里的好女人——温柔、善良而又正直的理想女性继淳的形象。第一人称全知叙述者“我”完全被第三人称主人公叙述者的话语所吸引,除了说过几句鼓励和过渡的话,如“啊,真的!”表示感叹;“是这样吗?”表示疑问;“不,快点都讲了吧。”表示急切和催促;“是那样啊!”表示明白和鼓励外,几近于一名沉默的聆听者。并且直到男性发话者“R”结束自己冗长的故事为止,“我”都是同情并认同“R”对继淳的评价的。可见,这里的“R”是一个暧昧而又抽象的符号,实际上代表着男性视野和男性观点。

《母与女》采用第三人称全知视角,借助特定人物(如作为第三人称叙述者的女主人公玉)与其他人物(如美丽、珊瑚珠、奉俊等)之间的距离表达作者自己的思想意识。这里的“距离”是叙述者与女主人公间的协商,具有明确选择的意义,能充分表达女主人公的“自我发现”和作家的女性意识。而作家是从富者与穷者、男性与女性相对立的二元世界来认识问题的,并且男性与女性的对立结构是由富者与穷者的二元对立演化而来的,这就强化了阶级对立视点的作用。

萧红小说也多采用第一人称主人公全知视角和第三人称全知视角来叙述,但是话语模式非常丰富,有直接叙述/引语、间接引语和自由间接引语等多种表达方式。换句话来说,全知叙述者、主人公和旁观者(听众)的话语交错盘结,各自发表不同的意见,彼此都想压过对方的声音,而独立地表达。正如俄罗斯著名文艺理论家巴赫金(1895—1975)在论述陀思妥耶夫斯基小说的特点时所说的,“有着众多的各自独立而不相融合的声音和意识,由具有充分价值的不同声音组成真正的复调——这确实是陀思妥耶夫斯基长篇小说的基本特点”。[3]叙述的多声部也是萧红小说区别于姜敬爱小说的主要特点,这一点在《呼兰河传》第4章第4节中表现得最为突出。该节描写小团圆媳妇——一个天真纯洁、不谙世事的女孩,被其婆婆折磨致死的惨剧。

小团圆媳妇刚刚14岁,刚进门时圆圆的脸,黑而长的大辫子,很是灵气,也桀骜不驯。只因她“一点也不害羞,坐到那儿坐得笔直,走起路来,走得风快”,她的婆婆便看不顺眼,为了给她一个下马威,以便制服她,就成天打她,并且说她“是个胡仙旁边的,胡仙要她去出马……”,请来大神、二神天天夜里为她打鼓联唱,又是扎草人,又是扎“替身”,又是焙药吃。在此,乡邻的议论、老婆子们的馊主意、小团圆媳妇家人间的问答、胡家与出偏方的药铺厨子的对话、全知叙述者的插话、邻居们的建议、胡家与讹钱的云游真人的对话、小团圆媳妇婆婆内心的独白等构成了众语喧哗。[4]作家围绕婆婆为“管教”小团圆媳妇而将她打出病来这件事,对聚拢来看热闹出主意、出药方的众旁观者进行散点透视,模拟他们的态度和话语模式,一一记录他们各自发出的不同声音,并且用了162个括号将这些声音括起来。

“说那……”表面上看是全知叙述者在转述别人的话,其实谁在说话?是不确定的,读者可以理解为周围的旁观者之一在说话,也可以看作是全知叙述者用反讽的语言说出自己心中的看法。在此和接下来的叙述中,全知叙述者故意隐瞒作品中人物的具体身份,只是用“他”或“有的”来指代说话者,这就避免了因具体指出其身份而造成的叙述语流的中断。同时,全知叙述者在引文中还大量使用直接引语(“去,买上半斤来。给她治一治。”/“反正治不好也治不坏。”)、间接引语(除直接引语和最末一句话外都是)和自由间接引语(“人哪能够见死不救呢?”/“但那是治病,也不是吃,又有甚么关系”)。自由间接引语在人称和时态上与叙述描写一致,难于区分,然而它不带引导句,转述语本身为独立的句子。由于摆脱了引导句,受叙述语语境的压力比较小,这一形式常常保留体现人物主体意识的语言成分,比如疑问句式、感叹句式、不完整的句子、口语化或带感情色彩的语言成分等。采用自由间接引语能够有效地达到讥讽或诙谐的效果。自由间接引语是萧红小说惯用的手法,这也是其小说不同于姜敬爱小说的独特话语模式。譬如,“但那是治病,也不是吃,又有甚么关系”这句在叙述者客观可靠的叙述描写的反衬下,用瘟猪肉治病的荒唐可笑就暴露无遗,从而增强了反讽的效果。

从读者的角度来说,也能够以旁观者的眼光充分品味人物话语中的荒唐成分以及叙述者的讥讽语气。在婆婆的虐待下,小团圆媳妇奄奄一息,这时,周围的“好心人”纷纷提出自己的经验性权威意见:扎草人烧掉、做“替身”、画花脸、吃全毛鸡、黄连猪肉焙面儿吃等。没有谁发出批评和谴责婆婆虐待小团圆媳妇的话语,这样,婆婆和众看客的“善心”就被打上了问号。萧红描写小团圆媳妇遭受婆婆和周三奶奶、杨老太太等村妇的虐待,意在反讽麻木而不觉醒的国民的劣根性,即这场闹剧的主人公都是女性,是处于强势的女性虐待、折磨处于弱势的女性。而“我”则是公开(露面)的叙述者,在“我”之上,还有一个潜在(隐而不露)的全知叙述者,即不断用反讽语言表达强烈抗议的作为潜在叙述者的作家。

可见,无论是公开的叙述者(“我”),还是潜在的叙述者(作者),都是从女性视角出发,愤怒地批判和讽刺落后村妇的愚昧、偏见、麻木和野蛮。这就逼迫读者思考这样的现实:女性受封建传统思想(“三从四德”)的影响和毒害达到何种变态和令人发指的地步啊!正因为有了这群顽固不化的传统女性的承继和传播,世俗社会对女性的偏见和束缚才能根深蒂固,并且口耳相袭,代代相传,一直沿续至今。由此,作家萧红就站在女性视角,对传统社会的陋习和性别偏见进行了愤怒的指斥和强烈的批判,充分表达了自己的女性意识。

短篇小说《出嫁》采用第一人称主人公全知叙述的视角,通过“吃饭”和“看娶媳妇”两个场景探讨了女性命运。在前一场景里,主要通过间接引语和自由间接引语表现叙述主人公“我”的观感;在第二个场景里,通过叙述主人公与小说人物小莲的对话,采用直接引语的方式描写女性的悲剧命运。“娶媳妇”可谓是乡下最热闹的场景,菱姑、“我”、小妹妹莲儿都跑上炮台去观看这“电影”。可是,“我”却看不到新娘子,通过小妹才了解“新媳妇怕老婆子,她不愿意出门子”,所以“把眼睛都哭红啦”,就用被子包起来。小说题目“出嫁”寓示着女性悲剧命运的开始,不是像小团圆媳妇那样受到丈夫和婆婆的虐待和毒打,就是像婶娘们那样埋没在生殖和繁琐家务中,因此,女性在离开爹娘出嫁时都要痛哭,仿佛即将步入地狱一般。

通过上述分析可以得出,姜敬爱与萧红小说均习惯采用第三人称全知视角和第一人称主人公全知视角来叙述,在叙述过程中都运用直接引语、间接引语和自由间接引语等话语模式,但是萧红小说更多地采用自由间接引语的形式,拉大第三人称叙述者与读者之间的距离。姜敬爱小说主要以男性视角来表述,其主要叙述策略是借助发话者所设定并展开的谈话氛围进行焦点透视(一个固定视点);而萧红小说则侧重从女性视角去观察与描写,运用反讽叙事的话语模式,通过散点透视(众语喧哗)的方式,批判传统社会的舆论和偏见,揭露麻木愚昧的女性群体的集体无意识和对个体女性身心的戕害。

三、不同叙事结构模式的成因分析

通过对两位作家小说叙事结构模式的分析,可以看出,姜敬爱采用典型而传统的叙事模式来结构小说,即按照时间线索和人物性格发展的必然逻辑来叙事;而萧红则突破传统的叙事结构,采用“散点透视”来结构小说。之所以如此,可从两个方面分析其成因:一是创作观,二是性别观。

从创作观上看,姜敬爱和萧红都基于强烈的人道主义立场,把生活在社会底层的贫苦女性的不幸命运作为创作的重点,揭示世态的炎凉和人情的冷漠,鞭挞病态而丑恶的灵魂。然而,姜敬爱小说着重从阶级意识着眼,以阶级对立的观点观察生活,认识生活和反映生活,特别强调社会动荡、阶级关系变化和世俗偏见等现实客观因素所导致的人情冷漠和精神病态,是外因引起内因的过程。其情感指向带有鲜明的阶级论色彩,即把日帝、地主、资本家作为社会丑恶的制造者,是着力批判的对象,而将广大贫苦而善良的民众当作同情、歌颂的对象。这种创作观也是当时的主流创作意识,显然受到“卡普”思想意识的影响。

萧红虽然也具有这种创作意识,但更关注从社会历史和文化的角度来批判人性的弱点,揭示承继着传统因袭的人物内在心灵的扭曲和病态,是由内向外的发散过程。这种创作观决定其小说不注重情节的完整叙述和人物性格的整一刻画,而呈现出散文化的创作趋向。同时代文学批评家胡风就指出过《生死场》结构比较散,中心不突出。茅盾尽管肯定了《呼兰河传》的价值,也承认它的确不太像一部小说,“没有贯穿全书的线索,故事和人物都是零零碎碎的,都是片断的,不是整个的有机体”。[5]萧红的这种创作倾向据作家自己说是师法于鲁迅先生。她曾说过,“有一种小说学,小说有一定的写法,一定要具备几种东西,一定写得像巴尔扎克或契诃夫的作品那样。我不相信这一套,有各式各样的作者,有各式各样的小说。若说一定要怎样才算小说,鲁迅的小说有些就不是小说,如《头发的故事》、《一件小事》、《鸭的喜剧》等等”。[1]萧红的这种独特个性和对现代小说创作的独特理解与自觉追求,使她的小说别具一格,并超越时空,在倡导小说创作多样化的今天获得了长久的生命力和鉴赏价值。

从性别观上看,姜敬爱与萧红都是女性主体意识比较强烈的作家,她们的小说都揭示了男女不平等的现实,并通过女性经历与女性体验展示女性自我觉醒的过程,表现出女性对自身悲剧命运的顽强抗争精神。然而,姜敬爱小说主要表现保存传统家庭范式基础上女性之固有角色的性别意识,而且其性别意识往往因受到民族意识和阶级意识的启蒙和感召而产生,特别是受到阶级意识的催动才发生,是从属于阶级意识的。以《人间问题》为例,叙述者把先验的观点与民众视点(即集团视点)相结合,无论是“怨沼传说”,还是作家先验的观点,都具有确定性和完结性的意义,读者个人的主体价值判断与修正都是不可能的,只能接受它。这种叙述策略是将女性的悲惨境遇纳入到民众集团的轨道上来,但却以女性整体性的丧失为前提。换句话说,姜敬爱是采用男性的认知模式来看笔下受压迫的女性的,这就必然把女性所受的压迫与无知无识的民众同一起来,而忽略了女性自身,当然也不会设置女性个人的空间。因此,其小说中的女性在阶级意识和性别意识两条道路上都走得不彻底。因此,作家为读者勾勒的是“女性发现─民众主义─现实主义”的视点运行轨迹,并借用积极进步的男性叙述视角来评判女性,所以其小说在表层结构上发现了女性,并在一定程度上表达了女性不同的声音,而在深层结构上却立足于男性叙述视角,步入了男性中心的权力场中,这显然是受到时代主流倾向(社会主义思想,即丈夫张河一的进步思想)影响的结果。[6]同时也与他认识并探求女性存在的角度有关,反映出作家并未以主体身份参与到朝鲜近代化过程和女性主义中来,这既是时代女性的局限,也是作家认识的局限。

萧红小说则从女性在恋爱、结婚、生育上与男性不平等的现实,叙述女性所遭受的不幸命运和悲剧,常以性别视角为创作切入点,从社会历史文化和性别压迫的角度进行反思和评说,表达出鲜明而强烈的性别意识。月英的惨死、金枝的偷情和失身、小团圆媳妇的夭折与其说是阶级迫害的结果,毋宁说是性别歧视和性别偏见所造成的。萧红笔下的女性们不仅忙着生、忙着死,还要忍受日寇和地主的暴虐,更要提防成为男性的性奴隶。这样,萧红小说就从生与死、心灵与肉体等多重层面写出了女性的生存本相,并从个体生存体验出发表达出一种集体生存的经验,即男人的处世方式、秉性、德行并不比女人强,这是对男性清醒认识之后来自女性生命生存与生命发展的一种欲望和冲动。

总之,作为不同国度却处于同一时代、身处相似社会文化语境中的两位作家,姜敬爱与萧红在书写底层民众特别是女性的苦难和不幸命运、以女性视角观察自然、人与女性等方面表现出诸多共同之处。然而,在小说叙事结构和视角的选择上却呈现出迥然不同的特点:姜敬爱小说属于焦点透视,偏重纵式结构的建构,展现出传统的叙事模式;萧红小说属于散点透视,呈现横式结构(环式结构)之特点,表现出散文化的倾向。尽管从叙事和性别批评的角度看,她们的小说利弊分明,但是从其小说的社会与美学意义上看,她们的小说具有同等价值,两位作家同样是不朽的!

[1]杨庆娟:《论萧红小说的抒情化特征》,《扬州教育学院学报》2001年第2期,第51、52页。

[2][韩]李相庆:《姜敬爱全集》,汉城:昭明出版社,1999年,第42页。

[3][俄]巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁、顾亚玲译,北京:生活·读书·新知三联书店,1988年,第29页。

[4]艾晓明:《戏剧性讽刺——论萧红小说文体的独特素质》,《中国现代文学研究丛刊》2002年第3期,第53页。

[5]肖凤:《萧红研究》,北京师范大学中文系现代文学教研室编:《现代文学讲演集》,北京:北京师范大学出版社,1984年,第225页。

[6][韩]郑美淑:《从叙述学看女性小说的特征》,《现代小说研究》2000年第13期,第317-337页。

- 延边大学学报(社会科学版)的其它文章

- 安倍经济学的理论基础及其面临的挑战