右玉县农村土地流转现状的调查与思考

李博,原玉廷

(1.太原师范学院 经济系,山西 太原030619;2.山西大学 商务学院,山西 太原030031)

土地问题涉及亿万农民切身利益,事关全局。[1]农村耕地资源是农民生产、生活的保障,是农业发展的重要物质载体,对于我国农村社会的发展具有供给功能、就业功能、保障功能和文化传播功能。我国自改革开放以来实施的家庭联产承包责任制在调动农户生产积极性的同时,也逐渐弱化国家和集体对于农村耕地的流动约束。自上世纪80年代中叶以来,随着我国经济的发展,工业化程度越来越高,城镇化进程越来越快,农业的比较收益变得越来越低,农业人口流动日趋频繁,农民的就业渠道和收入来源日趋多元化,农村耕地的流转开始出现,并由沿海发达地区逐渐向中西部不发达地区扩散,当前农村土地流转已经是一个相当普遍的经济现象。土地流转现象的出现,推动了土地规模经营,加快了现代农业的发展进程,促进了农村经济的发展。[2]笔者在对晋西北不发达地区右玉县土地流转实地调查的基础上,分析研究了欠发达地区农村土地流转的特征,并提出相应的思考。

一、右玉县农村土地流转现状

右玉县地处山西省西北部,属于京津风沙源治理区,是山西省重要的生态保育功能区,全县土地面积197 918.56公顷,是典型的黄土丘陵山地,其中农用地135 007.23公顷,占土地总面积的68.21%;建设用地5 205.05公顷,占土地总面积的2.63%;其他土地57 706.28公顷,占土地总面积的29.16%,土地利用率70.84%,土地资源开发利用潜力较大。全县人口112 163人,其中城镇人口51 249人,乡村人口为60 914人,暂住人口39 321人。右玉县经济发展在朔州市六个区县中排名靠后,以二、三产业为主,生态旅游和生态农业在山西省具有得天独厚的发展优势。近年来,右玉县人口空间变动明显,县域城镇化进程较快,土地流转普遍,具有典型的不发达地区农地流转特征。

右玉县全县辖4镇6乡,另有破虎堡、威坪两个牧区和杀虎口旅游区共计13个乡镇级行政单位。本文以晋西北地区土地流转为研究对象,以右玉县为晋西北土地流转的调查地区,以问卷调查为调查方式,调查遍及右玉县4镇6乡和杀虎口旅游区,共发放调查问卷200份,收回有效问卷173份,统计调查重点集中在威远镇和右卫镇。本次调查以农户家庭为调查基本单位,调查内容涉及农户基本情况、土地流转意愿、农户经营情况、土地流转情况和农村社会发展情况等八个部分,综合分析调查结果,笔者发现右玉县土地流转有如下特征:

(一)多数农户有过农地流转行为,土地流转现象相当普遍

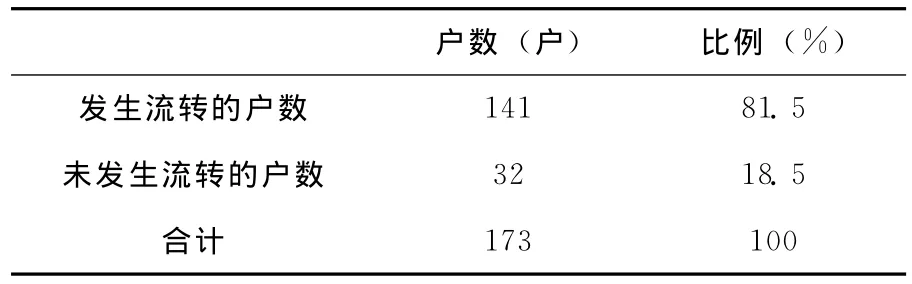

依据这次调查的相关数据 (见表1),右玉县农村土地流转现象相当普遍,调查数据中超过80%的农户家庭进行过土地流转。伴随晋西北地区城镇化进程加快,城镇经济对于农户行为和生活的影响越来越大。右玉县所在朔州市二、三产业的快速发展,家族式、碎片化农业生产的比较收益变得越来越低,当地一些农户通过就近打工,获得的收益远远高于从事农业生产的收益,而另外一些农户通过转入土地,扩大农业生产规模,降低农业生产的单位成本,也能增加农业生产的收益。因此,调查中有八成多的农户有过土地流转行为,只有不到两成的农户没有进行过土地流转。

表1 右玉县土地流转比例调查分析表

(二)农地类型影响土地流转,土地流转提高了农地使用效率

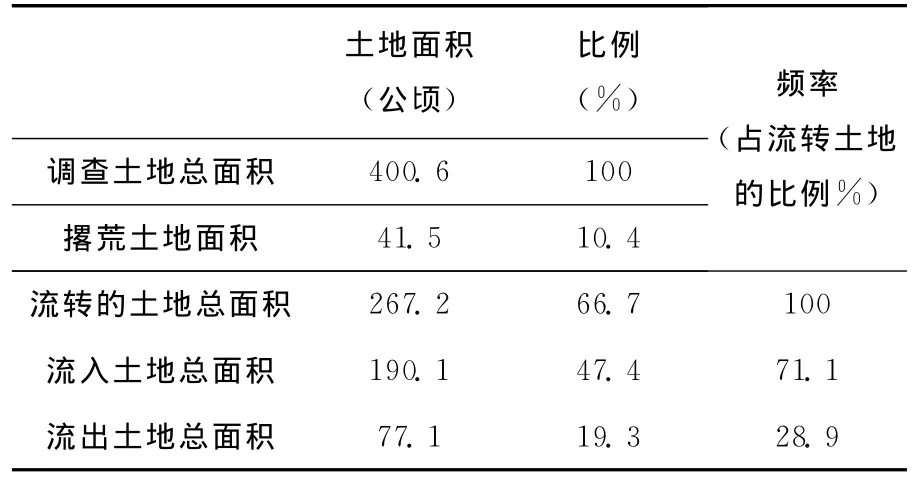

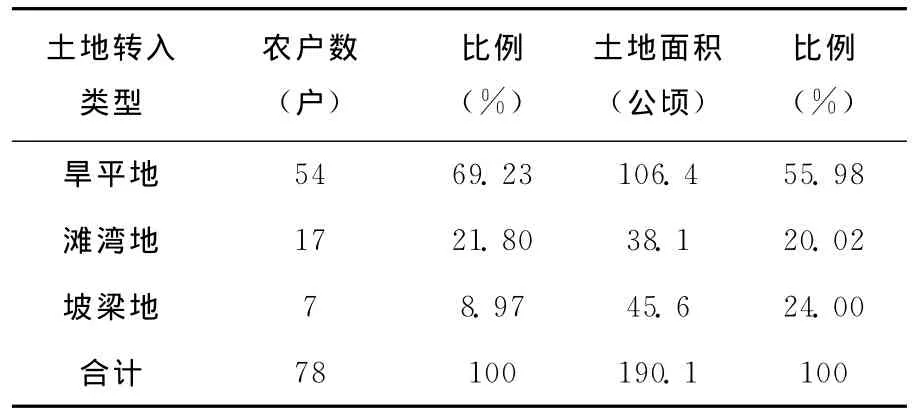

本次调查173户农户共承包农地400.6公顷,其中有267.2公顷土地发生过流转,流入土地190.1公顷,流出土地77.1公顷,流转土地面积占调查农地总面积的2/3以上,还有41.5公顷土地撂荒,占调查农地总面积的10.4%(如表2所示)。转入土地中,有超过2/3的农户和超过一半的转入农地是旱平地;有21.8%的农户和20.02%的转入农地是滩湾地;只有8.97%的农户和24%的转入农地是坡梁地 (见表3)。转出农地中,有76.2%的农户转出的是旱平地,这类农地占总转出土地面积的70%;有7.93%农户转出的是滩湾地,这类型农地占总转出农地面积的12.53%;有15.87%的农户转出的是坡梁地,这类土地占总转出农地面积的17.47% (见表4)。调查发现,撂荒土地中没有旱平地,有近2/3撂荒的土地是坡梁地,剩下的撂荒土地是滩湾地。农地流转中,农户更愿意转入旱平地,滩湾地次之,最不愿意转入的是坡梁地,特别是破碎化的坡梁地。从农地转出来看,旱平地容易转出,滩湾地和坡梁地流转相对困难,特别是坡梁地只有达到一定种植面积,才能够流转出去,破碎化的滩湾地和坡梁地流转困难,容易出现撂荒现象。晋西北地区城镇经济的发展,吸引当地乡村的农村劳动力向城镇集聚,致使农地转出需求增加,农地流转适应了这种劳动力迁移趋势,减少了农地撂荒面积,增加了部分农户的农业收入,提高了农地使用效率,推进了当地农业经济发展。

表2 右玉县土地流转面积调查表

表3 右玉县转入土地类型调查表

表4 右玉县转出土地类型调查表

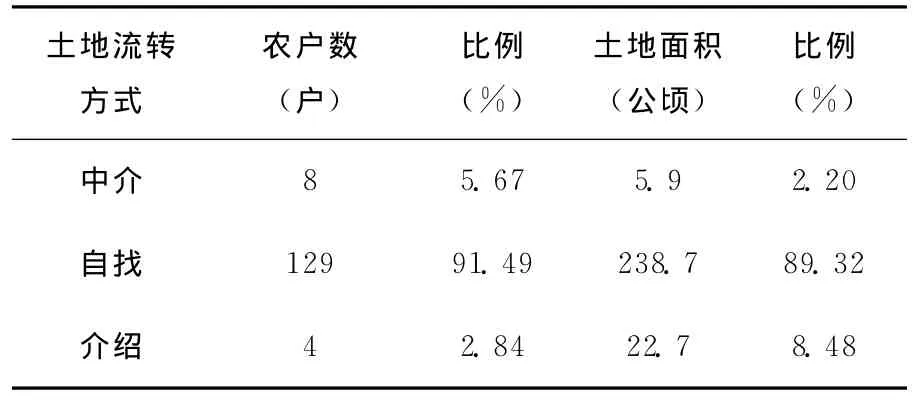

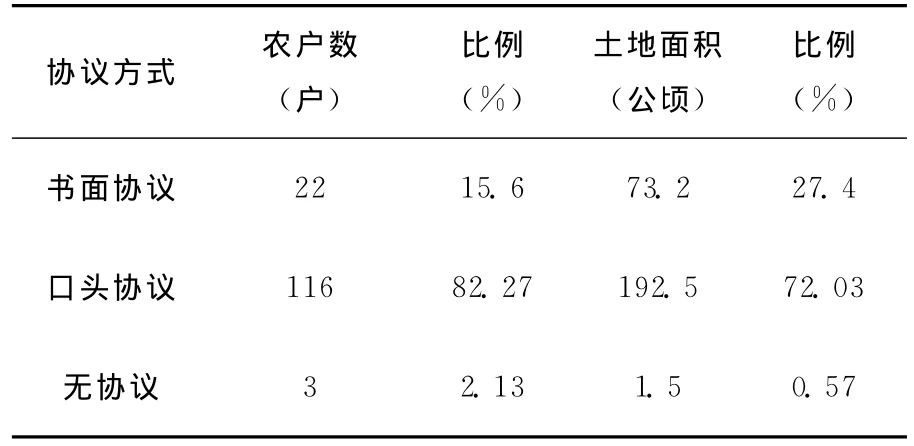

(三)农地流转形式单一,土地流转处于自发、不规范的初级流转阶段

右玉县为代表的山西省晋西北地区虽然农地流转现象普及,但是农地流转依然处在初级流转阶段,具体表现如下:1.农地流转形式单一,未形成农业规模经济。调查中,91.5%的农户采取转包或者出租的方式流转农地,还有个别农户同时采取以上两种农地流转方式,上述两种流转方式流转的农地面积占总流转土地面积的比例达到92.9%;还有9户农户,14.8公顷土地采取更初级的代耕模式;只有1户农户,0.53公顷土地采取相对先进的土地信托模式进行农地流转(见表5)。这些调查数据显示以右玉县为代表的晋西北地区农地流转依然处在农地流转初级阶段。虽然农地流转减少了土地撂荒面积,相对提高了农地使用效率,但是土地流转没有形成规模经营,农民增收有限,农业发展存在很大的上升空间。2.农地流转以自发流转为主,没有形成规模化的土地流转交易市场。调查中,发生农地流转的141户农户中,自发流转的农户有129户,占流转农户比例的91.49%,自发流转的农地面积有238.7公顷,占调查中总流转面积的89.32%;通过中介流转土地的农户有8户,流转农地5.9公顷,分别占调查总数的5.67%和2.2%;通过朋友介绍流转土地的农户有4户,流转土地22.7公顷,分别占调查总数的2.84%和8.48% (见表6)。自己寻找土地流转对象和朋友介绍寻找土地流转对象实际上都是农地自发流转的体现,因而调查中九成以上的农地流转是通过自发流转实现的,由中介实现的农地流转不足一成。这一调查数据说明当地地方政府对于农村土地流转问题重视不够,当地土地流转管理体系不健全,农地流转交易平台建设不到位,没有形成有效的、满足农民土地流转需求的农地流转交易市场。由于土地流转市场建设缺失,无法形成有效的大面积土地流转,即使有农业企业想转入土地进行现代化农业生产,也会因为土地交易成本过高,而放弃土地交易。3.农地流转中农户法律意识有所提高,但农地流转依然处于无序、不规范的初级流转阶段。[3]调查中,农地流转中只有3户,1.5公顷农地流转没有任何协议,分别占调查总量的2.13%和0.57% (见表7),其它的农地流转都至少有口头协议,从这点来看,当地农民法律意识有所提高,已经认识到法律在农地流转中的重要作用。但是,调查也显示只有22户,73.2公顷土地在流转中签订了书面协议,分别占调查总量的15.6%和27.4%(见表7),还有八成多农户和七成多的土地在农地流转中只有口头协议,没有签订书面协议,这些数据显示绝大多数农户还没有意识到土地流转过程中可能会出现各种纠纷,而这种未来可能出现的纠纷必然会影响农地流转进程。

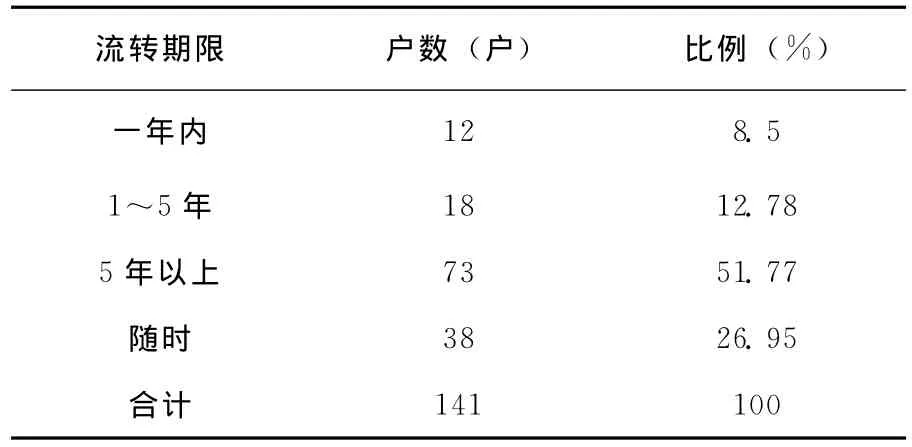

(四)土地流转费用偏低,呈现长期流转和短期流转并存的局面

调查中发现右玉县农地流转费用从0元/公顷~12 000元/公顷不等,近3成的土地流转费用在每公顷750元以下,一些土地流转只是象征性的收一些礼品或者农产品;还有4成的土地流转费用在每公顷750元~1500元之间,剩下两成多的土地流转费用在3000元/公顷左右,只有两户的土地流转费用分别达到每公顷7500元和每公顷12 000元。

表5 右玉县土地流转形式调查分析表

表6 右玉县土地流转中介方式调查分析表

表7 右玉县土地流转规范状况调查分析表

总体来说,右玉县土地流转现象出现较早,上世纪90年代就已经有土地流转现象出现,不过土地流转现象普及应该是2009年以后的事情,由于土地相对贫瘠,农业收入偏低,农户土地流转数量较小,因此该县农地流转费用远远低于全国平均水平,在山西省土地流转中,土地流转费用也属于最低的层次。调查显示土地流转农户基本在当地县区打工,那些半工半农的农户倾向于短期流转土地;而那些在当地县区生活固定,已经基本融入城镇生活的农户则倾向于长期流转土地。[4]因此,当地农地流转呈现短期流转和长期流转并存的局面 (见表8)。

表8 右玉县农地流转期限调查表

二、右玉县农地流转的启示与思考

(一)合理、有序和规范的农地流转是农村劳动力迁移的内在要求,也是推动我国现代农业发展的必然选择

农地流转是地区经济发展到一定阶段的产物,[4]伴随着地区工业化和城镇化进程,农业生产要提高生产效率,农业过剩劳动力要向城镇集聚,农地流转就成为必然。改革开放以来,自下而上,由发达地区逐渐向不发达地区扩散的农地流转实践实际就是经济发展引致的农村劳动力迁移内在要求的外在表现。农地流转现象的出现,实际上意味着地区工业化进程的开始,土地流转现象的普及意味着地区经济已经发展到一定工业化阶段,意味着地区城镇化水平达到一定程度,也意味着农村劳动力迁移已经形成一定规模。山西省是中西部不发达地区,右玉县是山西省的欠发达地区,右玉县土地流转现象普遍发生意味着我国已经进入到一定工业化阶段,意味着我国城镇化已经达到一定发展水平,也意味着大量的农村劳动力已经向城镇迁移,这种农村劳动力的迁移要求进行大面积的土地流转,否则就会产生大面积的土地撂荒现象,导致土地资源浪费。土地流转顺应了农村劳动力向城镇集聚的发展趋势,满足了这部分农户转出土地的需要,合理、有序和规范的土地流转能够有效避免土地流转中土地资源的浪费,减少土地荒芜面积,降低土地流转交易成本,避免土地纠纷出现,极大的提高土地利用效率。

改革开放以来实施的农村土地集体所有制下的家庭联产承包责任制已经无法适应当前我国农业发展的要求,[5]以家庭承包为特征的分散经营模式释放出来的农业生产潜力,在改革开放三十多年农业发展中已经挖掘殆尽,当前农业发展趋势是规模化、市场化、信息化、科技化和效率化为特征的现代农业经营模式。这种现代农业经营模式最终解决的是家庭分散经营带来的农业生产效率低下问题。要改变农业分散经营的现状,提高农业生产效率,农地流转是必然选择。农地合理、有序、规范流转,可以使土地资源优化配置,降低单位土地生产成本,最大限度提高农业的生产效率,实现现代农业的规模化经营,也是推进我国现代农业发展的必然选择。

(二)偏低的土地流转费用,保守的观念和低下的个人素质直接影响土地流转进程

右玉县属于全国经济不发达地区,经济发展落后,现代农业没有基础,农业生产收益不高,土地流转费用偏低。农户流转土地获得的收益不足以让这部分农户转变固有观念中那种对于土地的依赖,而农村社会救助、养老保险和合作医疗在内的各项农村社会保障制度缺失也使这部分农户坚守 “土地是养老保障”的传统观念,宁愿土地撂荒也不愿意流转土地。还有部分农村劳动力个人素质低下,没有能力向城镇迁移,必须依赖土地通过传统农业维持生活。这部分农户不是年龄偏大,就是受教育程度偏低,很多农户没有受过任何技术培训,没有一技之长,无法满足城镇经济和现代农业对于劳动力素质的要求,只能在家乡从事传统农业生产。这部分农户有流转土地的意愿,但是自身的素质迫使他们只能在家乡从事传统农业生产,既没有能力转入土地扩大农业生产规模,逐渐走现代农业发展道路,也没有能力转出土地,到附近城镇打工增加家庭的收入,实现农村劳动力的迁移。

(三)土地类型复杂,细碎化的坡梁地过于贫瘠,产量低,流转困难

改革开放以来,我国执行的家庭联产承包责任制为了保证土地均匀分配,常常把优质土地和劣等土地平均分给每个农户,使农村土地细碎化,[6]经济不发达地区也不例外。右玉县农村土地主要由三部分构成,旱平地、滩湾地和坡梁地,其中坡梁地地力最贫瘠,滩湾地次之,旱平地地力最肥沃,由于自然资源限制,坡梁地最不容易形成规模种植,而为了保证土地均匀分配,农户平均分配各类土地,又导致坡梁地和滩湾地进一步细碎化。农户转入细碎化的滩湾地和坡梁地,如果这些土地不能连成片,就无法实现农业规模化经营,不但降低不了农业的单位生产成本,而且需要更多的人工从事农业生产,反而使农业单位生产成本上升。因此,这部分农地就很难流转出去,出现撂荒现象,浪费了部分土地资源,阻碍了当地农业的发展。

(四)农业发展落后,农民半工半农制约土地流转

右玉县土地流转处在自发、无序的初级土地流转阶段的主要制约因素如下:1.晋西北地区农业发展落后,不具备现代农业的发展基础,农业收益偏低,自身发展无法产生种植大户。右玉县是经济不发达地区,土地贫瘠,农业发展尤其落后,农业生产效率低于山西省平均水平,更低于全国平均水平,低下的农业生产效率没有培养出种植大户的思想观念。转入土地农户通过扩大耕种面积只是适度提高了农业生产效率,由于没有先进的农业理念和技术,靠自身农业积累没有能力转入更多的土地进行规模化农业生产,依靠自身发展当地无法产生农业种植大户。2.晋西北地区自身没有能力产生农业种植大户,更没有能力出现以规模经营为依托的大型农业生产经营实体,而地方政府也没有采取有利的措施——比如建立农地流转交易平台,通过降低农地交易成本,吸引其它地区的大型农业生产企业或者种植大户到本地从事现代农业生产。3.土地流转费用低,农户半工半农的职业特点,使土地流转呈现出短期流转和长期流转并存的局面。右玉县低下的农业生产效率使转入土地农户增加的农业收入有限,没有能力支付更高的土地流转费用,而土地流转市场不健全,土地流转交易平台没有建立使农地转入转出信息不匹配,农地流转信息不对称,增加了土地交易成本,使农地流转费用更低。转出农地农户主要在当地城镇打工,部分农户以半工半农为职业特点,这部分农户因为对当前偏低的土地流转费用不满意,因此只转出部分土地,而且对未来提高农地流转费用充满预期,常常采取短期流转的形式流转土地。只有那些已经融入城镇生活,在城镇获得比农业生产更多收益的农户才把土地长期流转出去。因此,当地农地流转基本是在农业散户之间进行,主要以转包、出租为主,流转方式单一,[7]单次流转土地面积小,土地流转基本在本村或者邻近村落之间进行,很难引进发达地区先进的农业生产技术和理念,无法形成现代农业。

(五)土地流转中应该处理好政府和市场的关系,政府不能包办、代替

一个地区农村土地流转方式的出现是由该地区经济发展水平决定的,对该地区经济发展,特别是农业的发展发挥着重要影响。自发、初级的土地流转方式适应当时该地区较低的经济发展水平,是当地经济发展,农村劳动力转移的外在具体表现。一方面这种自发的土地流转方式,缓解了土地撂荒现象,提高了土地的利用率;另一方面这种自发的土地流转不能完全顺应经济发展趋势,增加了土地流转交易成本,阻碍和抑制了当地的现代农业发展。地方政府在当地土地流转中担当什么角色是一个现实问题。笔者认为,培育规范的土地流转交易市场,引导土地流转向合理、有序和规范发展,应该是政府部门的主要职责。地方经济发展到一定程度,完全由市场决定的土地流转由于无法做到合理、有序、规范,自然无法满足现代农业发展的需要。随着地方经济发展,城镇化程度深化,农村劳动力流转更为普遍,客观上要求土地流转过程中,处理好政府与市场的关系。一方面要发挥市场的决定作用,另一方面要发挥政府的积极性。政府应该引导、规范、监督土地流转,使土地流转信息透明化,便于散户中的土地向种植大户或者农业企业流转集中,降低土地交易成本,但绝不可以包办、替代农户土地流转主体地位。土地承包权属于农户家庭,土地是否流转、价格如何确定、形式如何选择,应由承包农户自主决定,流转收益应归承包农户所有。[8]土地流转中,地方政府不得违背承包农户意愿、不得损害农民权益,决不能搞 “一哄而上”、“一刀切”,更不能搞 “大跃进”、“穷过度”。

(六)合理的土地流转期限和流转规模有利于土地流转实现,政府应该引导转入方与转出方协商决定,不可硬性决定

政府还应该引导农户以合理的期限和规模进行土地流转。从现代农业发展角度看,土地流转期限越长越好,土地流转期限越长,越有利于转入土地的农户或者企业增加土地投入,提高土地利用率,推进现代农业发展。从消除贫富差距,均衡提高流转双方收益,促进农民共同富裕角度看,土地流转期限又不能太长,较短的农地流转期限,有利于转出土地农户根据市场情况,调整农地流转费用,增加土地流转收益,增加农户的财产性收入,缩小农户之间的收入差距。笔者认为就当前右玉县的土地流转现状来说,土地流转期限处在8~10年较为合理,这个期限既能够增强转入土地农户在转入土地期间拥有农地使用权的信心,激发转入土地农户投资土地的积极性,便于政府引导转入农地农户进行农业规模化经营,指导农户保护土地、合理利用土地,提高农业生产效率,也能保证转出土地农户未来的土地流转收益。

如果一个地区只有一个农业企业或者种植大户进行农业规模化经营,土地过于集中,会导致土地流转的买方垄断,转入土地农户或者企业可以利用买方垄断的地位,人为压低流转土地价格,损害转出农地农户的土地流转利益。因此,转入土地农户转入土地过多,土地流转规模过大,一方面会导致农户之间贫富收入两极分化,另一方面土地转入农户容易形成买方垄断,人为压低土地流转费用,损害转出农户土地流转利益。因此,地方政府应该深入乡村调查研究,确定当地合理的土地流转规模,或者引导农户以股份合作、土地信托的方式流转土地,保护转出土地农户的土地流转利益。笔者认为土地流转规模应该根据具体的自然条件,考虑土地转入方实际状况,在保证有效提高土地使用效率的基础上,能够抑制土地流转买方垄断出现的土地流转规模为衡量标准确定当地合理土地流转规模。在此基础上,地方政府应该一方面积极引导农户通过协商的方式以合理的期限和规模进行土地流转,不能硬性规定土地流转期限和规模,影响农户土地流转的积极性;另一方面鼓励、引导农民成立合作社或者农业生产股份公司,[9]积极尝试土地流转模式创新,引导农户进行农业产业化经营,在提高土地农业生产效率的基础上推进当地农业产业化发展,同时抑制土地流转过程中买方垄断出现,保护转出土地农户的利益,避免由于土地流转出现贫富差距的极化。

(七)土地流转中政府的职责是建立科学、合理的土地流转交易体系,维护有序、规范的土地流转秩序

首先,应该在坚持农村土地集体所有制基础上,制订适合当地土地流转的土地政策和土地流转程序,保护流转土地农户的主体地位。其次,要精确丈量当地耕地面积、等级和承包户的各类信息,为土地流转积累相应的土地资料。第三,构建区域统一的土地流转交易平台,该平台要积累区域内农村土地的所有资料,对流转土地价值进行评估,提供公平合理的土地流转价格建议,并指导流转农户按照规范的程序和要求流转土地。第四,建立土地流转仲裁机构,该机构应该一方面深入乡村宣传国家和当地政府的土地流转政策、规范和程序;另一方面仲裁处理土地流转中出现的各种土地纠纷。第五,建立土地银行,筹备一定资金进行土地金融创新,开展农地流转抵押等土地流转模式创新,引导农户减少短期土地流转行为,提高当地土地流转水平,抑制土地流转买方垄断的出现。只有在当地建立并完善土地流转管理体系,才能克服农地流转所有权主体虚位问题,强化承包农地的农户在农地流转中的主体地位;只有构建信息完全,交易透明的农地流转平台,切实有效的为流转农户提供土地流转信息,进行准确的土地流转估价,开展农地流转抵押等服务,才能保障农户流转土地的参与权、知情权,实现土地流出、流入信息匹配,促进土地流转交易的完成,降低土地流转交易成本,减少土地流转纠纷的发生,保护流转土地农户的利益,实现规范化的农地流转,最终为实现当地合理、有序和规范的农地流转奠定坚实的物质基础。同时,地方政府应该强化政府在土地流转中的法律意识,在建立健全当地土地流转管理体系的基础上,加强对当地农户进行土地流转知识培训,重点培训国家和地方政府关于土地流转的各项法律制度和政策,引导农户规范流转土地,签订规范、有效的农地流转合同,减少土地纠纷出现,帮助和引导流转土地的农户以法律的手段解决出现的土地纠纷。

[1]中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》[EB/OL].(2014-11-20)[2015-01-05]http://neusxinhuanet.con/polibics/2014-11-20/c.1113339197.htm

[2]姜焕玲.浅谈农村土地承包经营权流转的原因、现状、问题和对策 [J].现代农业,2008(8):46-47.

[3]李跃.新农村建设中的土地流转问题分析 [J].农业经济问题,2010(4):26-28.

[4]吴晨.广东农地流转的现状问题和对策——基于2007年广东10市654户农户的调查 [J].南方农村,2008(6):33-36.

[5]李中,洪必纲.中西部地区土地流转过程中的风险研究 [J].经济纵横,2012(6):84-87.

[6]张献,郭庆海.吉林省农村土地流转差异性研究 [J].长白学刊,2012(1):101-106.

[7]杨继瑞.正确处理农村土地流转中的十大关系 [J].马克思主义研究,2012(1):36-46.

[8]黄祖辉,黄宝莲,顾益康,等.成都市城乡统筹发展中的农村土地户数流转制度创新研究 [J].中国土地科学,2012(1):21-26.

[9]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 [EB/OL](2013-11-15)[2015-01-06]http://www.scio.gov.cn/zxbd/tt/Document/135070910350709.htm.