国内个人知识管理研究生学位论文的内容分析

闫 励 张 强 孙晓宁

国内个人知识管理研究生学位论文的内容分析

闫 励1张 强2孙晓宁3

(1.郑州大学信息管理学院,郑州,450001; 2.安徽大学管理学院,合肥,230601; 3.南京大学信息管理学院,南京,210093)

本文通过对CNKI、万方数据、CALIS收录的127篇以个人知识管理为研究对象的研究生学位论文进行内容分析,透过产出机构、学科专业、研究方法、研究热点四个分析视角,较为全面地揭示了国内个人知识管理的研究现状。当前国内个人知识管理研究领域主要集中在个人知识管理基本理论探索、新环境下的个人知识管理研究、个人知识管理实践、个人知识管理系统分析与设计四个主要方面。

个人知识管理 学位论文 教育技术学 图书馆学 情报学

作为组织的核心资源,知识的作用日益受到人们的重视,对知识的管理也需要专门的研究:知识管理(Knowledge Management,KM)在组织变革及其绩效提升上发挥着越来越重要的作用。目前,知识管理已逐步发展成为一门备受瞩目的学科,理论研究与实践领域从者众多,组织知识管理研究也日渐成熟。然而,任何组织层面上知识管理的成功实施都要依赖于“个人”这个重要因素。对国内现有文献检索发现,赖纯胜、卢泽辉(2000)[1]首先在文章中探讨了有关个人知识管理的概念、方法和技术等基本问题。此后距今十多年的时间里,个人知识管理研究范围广阔、层次多样,并引发多个研究领域学者的广泛参与。作为一股活跃的科研力量,博士、硕士研究生的科研视角多元丰富,其学位论文选题较为新颖独特,研究方法也异彩纷呈。因此我们认为,在一定程度上,研究生学位论文可以很好地反映学科的发展特点与研究动态。

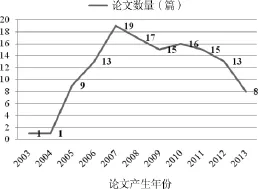

1 数据获取

文章选取中国学术期刊网(CNKI)中的《中国优秀硕士学位论文全文数据库》、《中国博士学位论文全文数据库》,万方数据的《中国学位论文全文数据库》,CALIS(China Academic Library Information System,中国高等教育文献保障系统)这四个数据库,对当前收录的、题目或关键词中含有“个人知识管理”的研究生学位论文进行检索,经过人工去重、甄别,截止2013年12月9日共获取2003~2013这11年间的127篇文章,其中包括113篇学术型硕士学位论文,11篇专业型硕士学位论文,3篇博士学位论文。图1反映了各年度产出学位论文数量的基本走势。可以看出,从2006年之后,每年产生的论文数量基本处于小幅波动状态,这充分表明国内的个人知识管理研究已经基本成熟。

图1 个人知识管理研究生学位论文年代分布

同时,需要说明的是,为了尽可能的获取研究对象,笔者选择了四个数据库来对研究生学位论文进行搜集,但仍然难以做到十分全面,原因是:第一,部分机构并没有与CNKI、万方数据等公司进行合作,其研究生学位论文目前尚不入库,比如,武汉大学、大连理工大学分别是图书情报学、管理科学两大学科领域知识管理研究的核心单位,而在2013年12月10日到《中国优秀硕士学位论文全文数据库》、《中国博士学位论文全文数据库》检索与知识管理主题相关的学位论文,只收录了武汉大学2005年之前的文章,而大连理工大学已经更新到2013年;第二,绝大部分单位早些年的论文没有入库,这样限制了对较早发表学位论文的搜集;第三,最近的2013年的论文有一部分尚未入库。因此,本研究试图从产出机构、学科专业、研究方法、研究热点四个方面来反映国内个人知识管理学位论文研究的总貌,但并不精确。

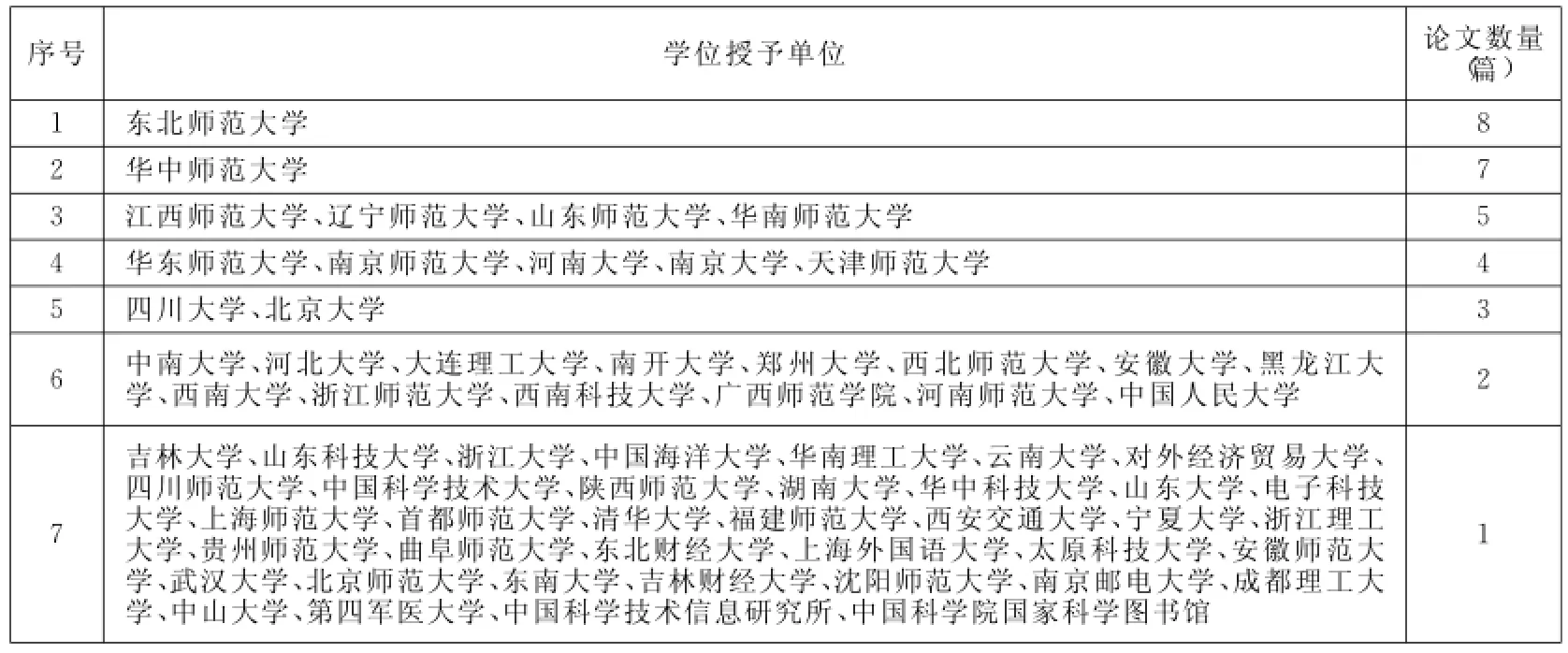

2 产出机构

如表1所示,这127篇研究生学位论文分布于65家单位,其中包括62所普通高校,1所军事院校,2家科研院所。按照产生论文数量进行划分,产生8、7、5、4、3、2、1篇论文的机构分别有1、1、4、5、2、14、38家。

明显看到,在论文产出量较高的研究生培养单位中,排在前列的很大一部分属于国内知名师范类高校,比如,东北师范大学、华中师范大学、华南师范大学、华东师范大学与南京师范大学均为国家“211”工程重点建设高校,这充分反应出教育学类专业的研究生对个人知识管理具有良好的研究传统和浓厚的学术兴趣,研究内容上一般与教师、学生个人知识管理、以及个人知识管理系统分析与设计有关。此外,南京大学、四川大学、北京大学等全国重点高校的研究生也积极参与了个人知识管理的研究。

3 学科专业

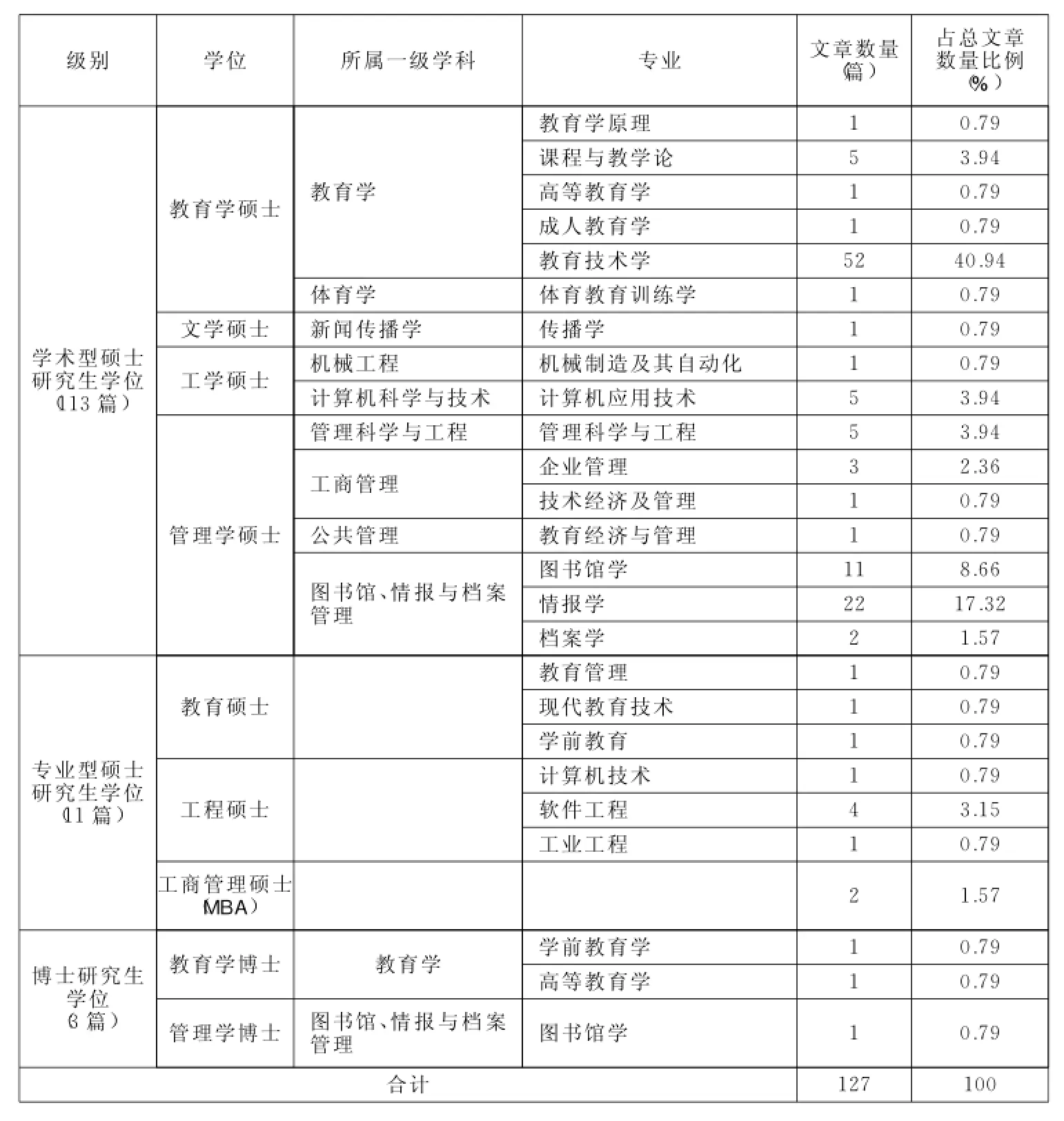

如表2所示,笔者按照学术型硕士、专业型硕士、博士三个级别对这127篇研究生学位论文按照学位、所属一级学科以及具体专业名称进行了层次划分,并统计了每个专业文章的数量与占总文章数量(127篇)的比例。

可以看出,在学术型硕士与博士学位论文中,涉及国内个人知识管理研究的学科主要涵盖教育学、文学、工学、管理学四大学科门类(分别包括教育学、体育学、新闻传播学、机械工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理、公共管理以及图书馆、情报与档案管理9个一级学科)的17个专业;此外,教育硕士(教育管理、现代教育技术、学前教育)、工程硕士(计算机技术、软件工程、工业工程)以及工商管理硕士(MBA)这三种专业型硕士学位论文中也产生了一些个人知识管理研究的文章。

表1 个人知识管理研究生学位论文来源单位分布

表2 个人知识管理研究生学位论文学科专业分布

教育学一级学科下的教育技术学专业产生的论文数量共有52篇,是总学位论文总量(127篇)的40.94%,将近占据个人知识管理研究的“半壁江山”。毫无疑问,在国内,教育技术学是开展个人知识管理研究最为热门的专业;其次,图书馆、情报与档案管理一级学科下的图书馆学、情报学、档案学三个专业共产生学术型硕士学位论文35篇,博士学位论文1篇,共占据学位论文总量(127篇)的近28%,仅次于教育技术学,在国内个人知识管理研究中也产生了很大的影响。因此,我们认为,教育学与图书馆、情报与档案管理两个学科是国内个人知识管理研究两条无可替代的支柱,包括硕士、博士研究生在内,来自这两个学科的不同层次的学者,依据自身的学科优势与专业特长,共同积极参与到个人知识管理的研究中来,为个人知识管理研究领域的创新与发展贡献了重要的力量。

除此之外,计算机应用技术、管理科学与工程等专业依据各自的知识管理研究传统(很多院校的管理学类专业,在硕士与博士培养阶段,都设置了知识管理相关的研究方向[2]),在个人知识管理研究领域中也取得了丰硕的成果,丰富了该领域的研究主题与内容。

4 研究方法

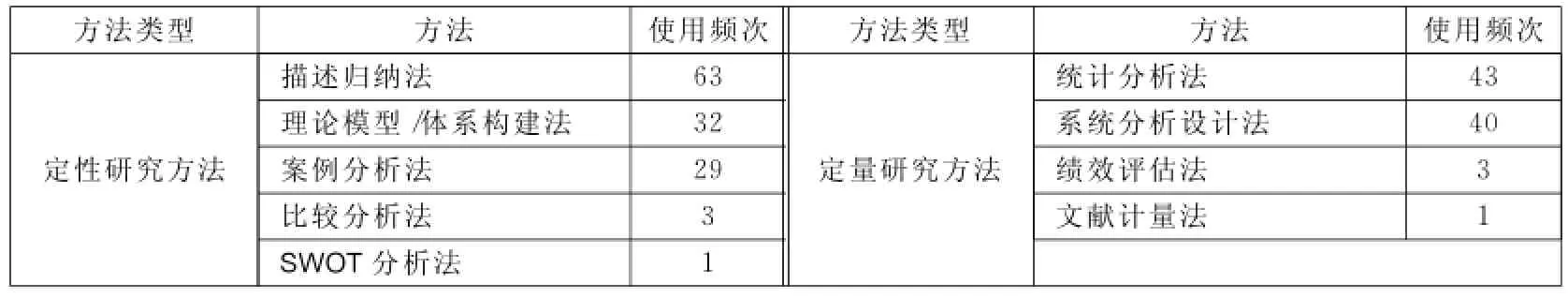

与其上位学科管理学的研究方法相似,知识管理主要采用一些以自然科学为基础的定量研究方法和以社会科学为基础的定性分析方法。来自不同学科背景、不同研究方向的研究生,完成毕业论文时采取的研究方法也不尽相同。在借鉴柯平、储节旺等学者[3-5]对知识管理研究方法归纳的基础上,笔者采取内容分析的方法,按照定性分析与定量分析两种类型,对127篇个人知识管理研究生学位论文使用的研究方法进行逐一统计和归类(见表3),并将名称存在差异而本质相同的研究方法进行规范。比如,笔者所理解的文献计量法除了传统意义上对文献基本特征(作者、期刊、机构、引文等)的统计分析之外,也包括当前比较流行的一些信息可视化研究方法(如共词分析、知识图谱等);而模糊综合评价、层次分析法(AHP)等都应作为绩效评估法。

表3 个人知识管理研究生学位论文研究方法分布

在对这127篇文章进行分析时,我们发现,绝大部分用到的研究方法不止一种,多为两种或三种,甚至更多,且大多为定性与定量研究方法的交叉使用,这与研究生学位论文写作的一般规律相吻合。具体来说,在定性研究方法中,描述归纳法占了绝大部分,这是一种相对简单,并在社会科学研究中得以普遍应用的方法,主要包括对个人知识管理基本概念、特征、性质、内容以及技术、工具、方法等的概况、归纳与总结;其次,理论模型/体系构建法、案例分析法也在个人知识管理研究中得到广泛采纳:理论模型/体系构建法是指在一定理论基础之上,构建出一个模型框架或体系,但这样的模型与体系只局限于理论层面,并没有提取数据来进一步量化分析,因此亦属于定性研究方法范畴;案例分析法,又称个案研究法,是指对某一个体、某一群体或某一组织在较长时间里连续进行调查,从而研究其行为发展变化的全过程,常用在对学生、教师的个人知识管理行为方式的研究。在定量研究方法中,统计分析法既包括利用一些统计分析软件如SPSS等进行的相关性分析、回归分析、多元统计分析,也包括问卷调查与专家访谈方法(如德尔菲法),这些均是经济、管理、社会学领域常用的一些研究方法;此外,在个人知识管理系统(Personal Knowledge Management System,PKMS)的规划、分析、设计与实施研究中得到广泛应用的还包括系统工程学领域系统分析设计法。

5 研究热点

通过对这127篇论文关键词的逐一整理以及研究内容的细致考察,在研究生学位论文的视角下,笔者将当前国内个人知识管理的研究热点归纳为个人知识管理基本理论探索、新环境下的个人知识管理研究、个人知识管理实践、个人知识管理系统分析与设计四个主要方面。

5.1 个人知识管理基本理论探索

一个学术领域走向成熟的标志首先应是以丰富、坚实的理论基石作为支撑。在管理学、信息管理、知识管理等相关理论基础之上,来自多个学科的研究生就个人知识管理的内涵、特征、内容、方法、工具、实施过程、影响因素与体系结构等基本问题,从多方面、多角度进行了有益探索。

杨鹤林(2005)[6]归纳了个人知识管理的概念:个人知识管理应是以人为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作一种可开发资源的管理思想。韩陈冲(2007)[7]深入分析了个人知识管理的内涵、特征、技能要求,从联系、区别、矛盾三个层面阐述了它与组织知识管理之间的关系,并从需求分析、平台选择、体系建立等环节对个人知识管理的实施过程展开研究。韩震(2006)[8]从Michael Porter的价值链(Value Chain)模型入手,结合知识管理理论,构建了基于知识链(Knowledge Chain)的个人知识管理理论框架。蒋玉峰(2006)[9]使用德尔菲法、层次分析法建立个人知识管理能力指标评价体系,并利用社会统计相关方法进行数据分析,得出“人际网络中的各个子网络存在重叠现象;个人的咨询网络中心度越高越有益于个人知识管理;适中的网络密度不一定有利于组织知识管理”等结论。李艳艳(2011)[10]通过问卷调查获取数据,对数据进行独立样本差异性T检验和简单相关分析,得到“个人知识管理不存在性别与生活环境的差异,但存在认知风格差异”的结论。李云飞(2011)[11]立足于网络信息个性化服务中搜索引擎个性化、My Library、社交网站(Social Network Sites,SNS)、博客(Blog)、EBSCO英语阅读能力提高中心,介绍了个人知识管理工具在这几个方面的应用,并提出个人知识管理工具集成化的构思和“一站式服务”的展望。

5.2 新环境下的个人知识管理研究

5.2.1 Web2.0环境下的个人知识管理

2004年,“Web 2.0”的概念最先由出版社经营者O’Reilly和MediaLive International在共同合作的头脑风暴论坛(brain storming)上提出来。之后,关于Web 2.0的研究迅速发展,各类“去中心化”的社会信息系统(Social Information System),如即时聊天工具(QQ、MSN、Skype等)、Blog、播客(Podcast)、微博(Microblog)、百科全书(Wiki)和SNS不断涌现,为个人知识管理提供了开放、共享、交互的平台,基于Blog、Wiki、RSS和SNS等的个人知识管理研究引起图书馆学、情报学等信息学科研究生的重点关注。

侯涛(2006)[12]结合博客中知识组织、知识更新和知识共享等方面的特点,分析了利用博客进行个人知识管理的若干问题。胡强(2007)[13]分析了社会网络服务、社会性标签、IM、E-mail,BBS、博客、Wiki等各类社会性软件的概念、功能特点、种类,并借助案例探讨了这些软件对个人知识管理的支持作用。黄亚男(2010)[14]以Google服务为平台,依据Web2.0的特征构建了个人知识管理体系,并对其进行了试用和效果分析。张亚梅(2010)[15]将Wiki的特性与大学生的个人知识管理相结合,构建出基于Wiki的大学生个人知识管理的模型。此外,国内的部分研究者已经着手Web3.0环境下个人知识管理的研究:张晨(2010)[16]分析了Web3.0理念与技术对个人知识管理的适用性,构建了基于Web3.0的个人知识管理平台模型,并以Web3.0网站——阔地网络为例进行了验证。

5.2.2 移动环境下的个人知识管理

随着Android、iOS、Symbian、Windows Phone和BlackBerry OS等智能手机操作系统以及3G网络技术的发展,搭载个人知识管理平台的移动终端将为个人知识管理提供了一种新的途径,移动环境下个人知识管理的研究将会带来意想不到的社会经济效益。

兰玉娟(2010)[17]在对移动学习环境中学习者和管理员角色分析的基础上,设计了一个以成人学习者为使用对象的移动学习系统,并以Windows Mobile为开发工具实现了登录、注册、课程管理等部分功能。李惠(2011)[18]根据Paulsy的个人知识管理模型提出了基于Android的个人知识管理平台模型(APKM),并将其划分为登录、浏览、检索、管理、共享交流和工具六大模块;朱婷婷(2012)[19]设计了一个Android平台下的个人知识管理软件A_PKM,并依据表示层、应用模块层、功能模块层和数据存储层,将软件的功能划分为日常管理、上网管理、日程管理和资源管理等模块:两位研究者均采用Java语言,以Android提供的SQLite作为数据库服务系统,在Ecplise环境下分别将APKM、A_PKM实现。陶璐琳(2012)[20]根据技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)和智能手机微学习设计的基础理念,从个人知识管理的角度研究了智能手机微学习的四个要素:学习活动、信息资源、技术、学习社群,并运用行动研究方式验证了智能手机微学习设计的合理性和有用性。黄园(2013)[21]将情境引入个人知识管理领域,提出情境感知的移动个人知识管理系统体系结构,并对该体系结构中的移动情境、知识集成情境模型、系统关键技术以及系统逻辑架构等进行详细阐述,在此基础上,以育婴知识管理为例,设计和开发了情境感知的移动育婴个人知识管理系统。

5.2.3 云计算环境下的个人知识管理

云计算(Cloud Computing)是一种新型的计算模式,它把IT资源、数据和应用作为服务通过互联网提供给用户。云计算以更低的成本、更好的共享、更强的能力和更佳的安全性为满足组织知识管理的需求提供了许多问题解决方案,比如,渠道、工具、应用以及个人知识的扩展、利用和共享等。

王永军(2012)[22]探讨了云计算与云服务应用于学习的可行性,在学习已有的云服务资源基础之上,提出“选择一些优秀云服务,整合用于个人知识管理和网络学习共同体的技术支持”的观点,并尝试将22种功能不同的云服务整合在一个学习支持平台上,便于用户选择应用效果最佳的云服务。刘士超(2013)[23]构建了云环境下的个人知识管理模型,并用python语言开发了基于云计算的个人知识管理应用软件。

5.3 个人知识管理实践

5.3.1 学生个人知识管理

为应对社会发展和个人竞争力提升等多种要求和挑战,个人知识管理逐渐成为学生掌握的一门必须技能。对包括大学生、研究生的个人知识管理,以及面向学习的个人知识管理等问题成为个人知识管理研究的主要方面。

南京大学高等教育学专业的徐红彩(2008)[24]在其博士学位论文中,选择自主学习过程中的个人知识管理策略作为沟通知识管理与学习科学两个不同领域的切入点,采用问卷调查法、个案访谈法、案例分析法等多种研究方法对个人知识管理进行了深入研究,得出一系列重要的结论。

韦春伊(2006)[25]论述了研究生实施个人知识管理的方法,探讨了研究生个人知识管理系统应具备的功能。余杰(2008)[26]对大学生个人知识管理的步骤方法进行了研究,论述了大学生的知识行为与知识需求,获取个人知识、个人知识组织、选择知识管理工具的方法,以及大学生个人知识管理体系的维护和更新、大学生个人知识的利用和创新等问题。张瑶(2012)[27]采用问卷调查与访谈方法对西南大学280名师范生进行调查,运用SPSS15.0软件对样本数据进行分析,得出“高校师范生个人知识管理的总体状况不佳,并在不同性别、学科之间不存在差异,而在不同年级、学校的某些维度上差异显著”等结论。

5.3.2 教师个人知识管理

教育学类专业(以师范院校为主要代表)研究生对个人知识管理研究的积极参与,促使国内教师个人知识管理研究取得了丰硕的成果,其中既有对幼儿园、小学、中学到高校各个层次的教师个人知识管理基础理论与实施策略的探索,也有对教师个人知识管理系统和平台的设计研发等。

南京师范大学学前教育学专业的岳亚平(2007)[28]在其博士学位论文中,通过对江苏、广东和河南三省六所幼儿园发放178份有效问卷,以研究共同体的形式对个人知识管理策略展开探索。经过一年多的行动研究,共同体成员基于“人”的层面,形成了八种普适性的个人知识管理策略:笔记记录、反思日记撰写、图式和图谱、数字化编码、对话式交流、专家资源共享、开放式教学活动和解剖式案例研习,同时,论文还从教师个体和群体两个纬度进行了相关特征的具体分析。

肖海波(2009)[29]探讨了体育教师个人知识管理的涵义、目标、内容、特征、过程与方法等理论与实践问题,提出了体育教师个人显性知识与隐性知识管理的策略和方法。王德霞(2011)[30]从外部环境、教师主观两个方面对农村初中教师个人知识管理的影响因素进行了分析,并就此提出农村初中教师个人知识管理的优化策略。王兆存(2011)[31]从人文和技术相结合的角度,通过对教师个人知识管理现状分析,提出教师个人知识管理策略和实施途径,设计了一套信息技术支持的教师个人知识管理方案。

5.3.3 组织员工个人知识管理

对于国家而言,知识型企业的创新能力直接影响一个国家软实力的提升与可持续发展,而对于企业而言,知识型员工对引导组织技术创新和管理创新,进而获取竞争优势发挥着巨大作用。因此,在当前知识经济环境下,对组织内员工进行有效的个人知识管理显得尤为重要。

南开大学图书馆学专业的詹越(2010)[32]在其博士学位论文中,分别构建了知识型员工个人知识管理能力及其与组织创新关系,知识型员工个人知识管理能力外部影响因素,知识型员工个人知识管理能力内部影响因素三个模型,提出了一系列假设,并对这些模型和假设分别进行了验证。

杜明(2005)[33]以知识链的观点对个人知识的输入、个人知识活动与个人知识输出三个环节进行了探讨,在组织知识管理的基础上,结合图书馆学、档案学、计算机信息处理、图论等相关知识,以个人实践为基础,讨论了个人知识管理中的几个基础问题。邓丽莎(2008)[34]界定了个人知识创新与个人知识管理之间的关系,以及企业员工个人知识创新的实现流程和影响因素,并在此基础上提出促进企业员工个人知识创新的策略。许远超(2013)[35]构建了个人知识管理与组织创新绩效关系理论模型,并通过问卷调查,利用描述性统计分析、相关性分析和多元回归分析方法对模型进行了假设检验。

5.3.4 图书馆馆员个人知识管理

图书馆馆员作为图书馆知识管理的实施者,是最活跃、最具能动性的因素,在知识管理过程中起到了引领作用,馆员的个人知识管理能力将直接影响图书馆的知识服务水平。馆员个人知识管理作为一个研究热点,主要由图书情报与档案管理学科的研究生来完成。

卓建霞(2009)[36]将图书馆馆员个人知识管理的流程分为六个环节:个人知识的获取、个人知识的评估、个人知识的组织与存储、隐性知识的挖掘与管理、个人知识的共享、个人知识的创新,同时论述了馆员个人知识管理中隐性知识共享存在的障碍及相应对策。邱锦(2009)[37]采用归纳法、演绎法揭示了图书馆学科馆员个人知识管理的内容、原则、技能要求等问题,并以清华大学学科馆员个人知识管理的实施为例进行了实证研究。此外,李真理(2007)[38]还研究了档案工作者的个人知识管理问题。

5.4 个人知识管理系统分析与设计

个人知识管理得以实施,达到预定目标,最终还要依靠完善的信息系统来实现。在个人知识管理系统分析、设计与实施这个研究热点中,来自教育技术学、计算机应用技术、软件工程等专业的研究生做出了很大的贡献。

张香凝(2003)[39]采用面向对象的软件工程方法和UML统一建模语言及UML建模工具Ratinonal Rose,对研究性学习中高中生个人知识管理系统进行了需求分析、定义概念模型、结构设计,并采用Delphi和Oracle实现了系统的大部分功能。武栋(2006)[40]提出基于知识建构的个人知识管理系统(KB-PKMS)模型,并在J2EE环境下,以B/S为架构实现了KBPKMS系统的研发。杜子兮(2011)[41]运用个人知识网络模型设计并开发了个人知识管理系统(包括知识检索、知识积累、知识组织和知识共享4个功能模块),并列举了硕士研究生、高校教师和企业技术员工三个试验性个人知识管理系统的应用案例。陈振华(2012)[42]采用Silverlight技术,针对中小学生知识管理的特征,开发了基于概念图的个人知识管理系统。连凯妹(2012)[43]基于Web2.0环境和B/S体系结构,在.Net Framework 3.5框架的集成开发环境Visual Studio 2008中,采用Sql Server数据库进行开发,将个人知识管理过程集成一体化,实现个人知识管理的网络化。

6 结语

通过对国内个人知识管理研究生学位论文产出机构、学科专业、研究方法、研究热点的梳理发现:第一,个人知识管理研究很大程度上由师范类院校的研究生主导,产生了较为丰富的学术成果;第二,参与个人知识管理的研究者主要集中在教育学、图书情报与档案管理两大学科领域内,具体来说有教育技术学、图书馆学、情报学等专业;第三,个人知识管理的研究方法以定性分析和定量研究的结合为主,主要包括描述归纳法、理论模型/体系构建法、案例分析法以及统计分析法、系统分析设计法等,这些方法在个人知识管理研究中应用非常广泛,得到普遍采纳;第四,个人知识管理基本理论探索、新环境下的个人知识管理研究(Web2.0环境下的个人知识管理、移动环境下的个人知识管理、云计算环境下的个人知识管理)、个人知识管理实践(学生个人知识管理、教师个人知识管理、组织员工个人知识管理、图书馆馆员个人知识管理)以及个人知识管理系统分析与设计这4个大的方面基本可以囊括个人知识管理研究的全部主题和热点。

而纵观这些研究成果,当前个人知识管理研究主要存在以下两个方面的不足:第一,研究视角重理论,偏技术,轻应用。从127篇研究文献的主题分布来看,包括新环境下的个人知识管理、个人知识管理实践在内,当前最多仍旧是理论层面上对个人知识管理概念、特征、机理、模式等问题的探讨。无论是教育学还是图书情报学,普遍缺乏对个人知识管理具体应用的研究,尤其是其在社会化商务、传媒、医疗等领域的实践调研与分析。此外,纯技术层面对系统、工具的开发与设计,以及算法实现等方面的研究,在个人知识管理学位论文中也占有很大的比重。第二,研究方法不够系统、新颖、丰富。传统意义上对知识管理问题的统计调查及定性分析,依然能够揭示个人知识管理研究的一些重要问题,而个人知识管理在方式、机制、策略等方面,与一般性的组织知识管理表现出很大的不同。现有对个人知识管理的研究,习惯沿用信息管理学的方法论体系,如系统开发设计、问卷调研、访谈、案例研究等。根据个人知识管理的特征,可以引入动机理论、社会认知理论、技术接受模型等理论、模型,以及扎根分析、民族志决策树等方法,对其产生动因、认知风格和工具采纳意愿与策略等问题展开多角度的探索。

此外,除了需要对上述研究不足加以改进,面对当前的Web2.0环境,以及在大数据、云计算的驱使下,个人知识管理服务或工具存在社交化、移动化、集成化三个发展趋势。第一,社交化。面对激烈的竞争市场,为了吸引更多的用户参与,个人知识管理工具或系统服务商不会止步于已有的产品,而是开发具有一些新颖功能的服务模块,许多社会化媒体的盛行为个人知识管理平台注入了新鲜的血液。比如,人人网提供的“人人关键词”是由清华大学自然语言处理组开发的一个自然语言处理应用,它利用自然语言处理的关键词抽取技术,分析用户近期发表的状态内容,提取代表用户兴趣的关键词,并采用文档可视化技术对关键词进行可视化,便于用户快速了解自己、好友的关键词。第二,移动化。个人知识管理的发展并不局限于PC端,随着移动互联网的蓬勃发展和移动用户的迅速猛增,从上述“移动环境下的个人知识管理”的研究结论中也可以看出,基于手机等移动终端的个人知识管理服务越来越引起用户的关注。比如,Pocket的主要功能就是将用户要阅读或者一时没有读完的网页标记下来,并同步到服务器端,然后通过Email或者浏览器插件先发到Pocket,最后通过iPad或iPhone、Android等智能终端上的Pocket app查看。第三,集成化。开发具有单一功能的个人知识管理工具已经失去市场价值,越来越多的平台注重模块或服务的彼此借鉴与融合,轻松实现对个人的活动、任务、事件、文件和笔记等的分类和全面管理,“一站式服务”的思想得到个人知识管理服务提供商及用户广泛的认可和采纳。比如,iSpace Desktop便是一款集成化的个人知识管理系统,它能对个人工作、学习和生活中的知识进行记录、分类、标记、搜索和整理,主要模块有通讯录管理、活动和任务管理、文档管理、笔记管理等。上述是个人知识管理工具或服务自身今后的三个发展趋势,也可以对个人知识管理的研究方向和思路产生一定的启示。

[1] 赖纯胜,卢泽辉.个人知识管理方法的初探[J].锦州医学院学报,2000(5):76-78

[2] 孙晓宁,储节旺.我国知识管理研究生教育的统计分析与启示[J].图书情报工作,2013,57(9):27-36

[3] 柯平.知识管理学[M].北京:科学出版社,2007:133

[4] 储节旺.国内图书情报领域知识管理研究方法规范[J].图书情报工作,2012,56(20):62-67,109

[5] 储节旺.国内图书情报领域知识管理研究方法的共词分析[J].情报杂志,2012,31(11):45-50

[6] 杨鹤林.个人知识管理理论与实施研究[D].广州:华南师范大学,2005:1-54

[7] 韩陈冲.个人知识管理理论与具体实施研究[D].南京:南京师范大学,2007:1-38

[8] 韩震.个人知识管理体系构建研究[D].北京:北京大学,2006:1-10

[9] 蒋玉峰.人际网络和个人知识管理实证研究[D].北京:中国科学技术信息研究所,2006:1-57

[10]李艳艳.认知风格和生活环境与个人知识管理的关系研究[D].广州:中山大学,2011:1-11

[11]李云飞.网络信息个性化服务中的个人知识管理工具研究[D].绵阳:西南科技大学,2011:1-77

[12]侯涛.博客中的个人知识管理[D].北京:中国人民大学,2006:1-8

[13]胡强.社会性软件在个人知识管理中的应用研究[D].南昌:江西师范大学,2007:1-93

[14]黄亚男.Web 2.0下的个人知识管理研究[D].合肥:安徽大学,2010:1-52

[15]张亚梅.基于WIKI的大学生个人知识管理研究[D].开封:河南大学,2010:1-73

[16]张晨.基于Web 3.0的个人知识管理研究[D].武汉:华中师范大学,2010:1-16

[17]兰玉娟.基于个人知识管理的移动学习系统研究[D].南京:南京邮电大学,2010:1-50

[18]李惠.基于Android的个人知识管理平台的研究与设计[D].金华:浙江师范大学,2011:1-64

[19]朱婷婷.基于Android平台的PKM软件的研究与设计[D].金华:浙江师范大学,2012:1-51

[20]陶璐琳.基于智能手机的微学习设计研究[D].武汉:华中师范大学,2012:1-46

[21]黄园.情境感知的移动个人知识管理系统的研究与开发[D].杭州:浙江理工大学,2013:1-88

[22]王永军.基于云服务的学习支持平台的设计与实现[D].上海:华东师范大学,2012:1-59

[23]刘士超.云环境下的个人知识管理平台构建研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2013:1-67

[24]徐红彩.学习视角的个人知识管理研究[D].南京:南京大学,2008:1-30

[25]韦春伊.研究生个人知识管理研究[D].成都:四川大学,2006:1-48

[26]余杰.大学生个人知识管理研究[D].成都:四川大学,2008:1-16

[27]张瑶.高校师范生个人知识管理问题与对策研究[D].重庆:西南大学,2012:1-56

[28]岳亚平.教师个人知识管理策略的形成与发展[D].南京:南京师范大学,2007:1-169

[29]肖海波.普通高校体育教师个人知识管理的理论探索[D].长沙:湖南大学,2009:1-51

[30]王德霞.农村初中教师个人知识管理影响因素及策略研究[D].西安:陕西师范大学,2011:1-52

[31]王兆存.信息时代的中小学教师个人知识管理研究[D].济南:山东师范大学,2011:1-44

[32]詹越.知识型员工个人知识管理能力影响因素研究[D].天津:南开大学,2010:1-170

[33]杜明.企业管理人员个人知识管理研究[D].成都:四川大学,2005:1-47

[34]邓丽莎.企业员工个人知识创新研究[D].天津:天津师范大学,2008:1-61

[35]许远超.知识型企业个人知识管理对组织创新绩效的影响研究[D].长春:吉林财经大学,2013:1-35

[36]卓建霞.图书馆员个人知识管理研究[D].南京:南京大学,2009:1-33

[37]邱锦.高校学科馆员个人知识管理研究[D].长春:东北师范大学,2009:1-27

[38]李真理.档案工作者个人知识管理研究[D].天津:南开大学,2007:1-58

[39]张香凝.研究性学习中高中学生个人知识管理系统的设计和实现[D].北京:北京师范大学,2003:1-10[40]武栋.基于知识建构的个人知识管理系统的设计与开发研究[D].广州:华南师范大学,2006:1-25

[41]杜子兮.个人知识管理系统研究与开发[D].大连:大连理工大学,2011:1-58

[42]陈振华.基于概念图的个人知识管理系统研究[D].上海:华东师范大学,2012:1-56

[43]连凯妹.个人知识管理系统的设计与实现[D].天津:天津师范大学,2012:1-64

Content Analysis of Postgraduate Dissertations of Personal Knowledge Management in China

Yan Li1Zhang Qiang2Sun Xiaoning3

(1.School of Information Management,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001;2.School of Management,Anhui University,Hefei 230601;3.School of Information Management,Nanjing University,Nanjing 210093)

The paper takes a method of thematic content analysis about 127 Personal Knowledge Management(PKM)postgraduate dissertations which are included by CNKI,WANFANG data and CALIS,and reveals the domestic PKM research status comprehensively by four analytic perspectives as institutions,disciplines,research methods,research hotspots.There are mainly four aspects in the PKM research areas:basic theory exploring of PKM,PKM research in new environment,PKM practice,PKM systems analyzed and designed.

Personal knowledge management Dissertation Educational technology Library science Information science

G350

A

2095-2171(2015)01-0076-09

10.13365/j.jirm.2015.01.076

2014-03-12)

闫励,硕士生,研究方向为信息检索与电子出版物;张强,硕士生,研究方向为信息资源管理;孙晓宁,博士生,研究方向为网络信息资源管理,Email:dys.sxn@163.com。