人类意识流的重要构成部分

——心智游移

宋晓兰,唐孝威

①浙江师范大学教师教育学院心理系,浙江 金华 321004;②浙江大学物理系,杭州 310027

人类意识流的重要构成部分

——心智游移

宋晓兰①†,唐孝威②††

①浙江师范大学教师教育学院心理系,浙江 金华 321004;②浙江大学物理系,杭州 310027

心智游移是指人类意识体验自发地被内源性的心理表征所占据的现象,又称为“白日梦”,是我们每个人每天都在不断经历着的意识状态。过去将心智游移看成人类注意系统的短板,随着对它的了解不断深入,今天的研究者开始更为全面地看待心智游移带给人类的损益。随着认知神经科学研究手段的日益发展,对脑的强烈兴趣为心智游移研究注入了更为强大的动力。研究者们认识到,心智游移是心智的工作方式,同时也是脑的内禀的、自组织的工作方式的重要体现。简要介绍了心智游移现象、其研究方法的进展以及目前对心智游移的基本观点,并对未来该领域的发展提出了一些看法。

心智游移;白日梦;脑;默认网络

1 什么是心智游移

你是从什么时候开始注意到自己的精神世界是自由的?尽管身在此处,可我们具有在任意时刻离开此时此地的能力:可以在课堂上回想昨晚的电影,演练晚上的演讲;可以在去食堂的路上构思课程的期末论文,或者幻想一下自己如果是隐形人是不是就可以迅速穿越人流和长长的队伍直接买到紧俏的红烧牛肉;当然也可以一边在网球场上挥洒汗水,一边惦记着日程表里堆积起来的待办事项……

此类白日梦的经验对你而言,一定太平常不过了。并且,你一定注意到了,这样的体验通常不请自来,有时甚至是挥之不去的。一方面,在无聊的空闲时间里,白日梦成了你打发时间的必备工具;而另一方面,它也会在你不是那么想让它出现的场合困扰你,让你无法专心(比如此刻我要专心写这篇稿子,可是家里的琐事却不停地跳到我的脑子里来)。

这种体验,在生活中我们叫它“白日梦”,或者“走神”,在科学研究中它有一个专门的名字——心智游移(mind wandering)。通常对它的定义是:在清醒状态下自发产生的内源性表征涌现现象。具体而言,就是在清醒状态下,个体体验到来自于内部而不是即时环境的心理表征,而这种意识内容并非个体主动发起,也并非来自于环境诱因,它与个体正在从事的活动或者环境中的刺激都没有直接关系。这种情况可以发生在个体闲暇时,也可以发生在个体从事某种活动的过程中。

对个体而言,这种体验平常得让人理解起来不费力气,但要对它进行科学研究却是另外一回事。事实上,这种自人类出现以来就存在的普遍意识现象,直到21世纪初才真正引起科学家们的兴趣,并随着对意识和脑的研究的不断深入而迎来了真正的探索热潮。今天这篇文章,旨在让国内的读者了解如何对这种现象进行科学研究,以及这类研究已经获得了哪些进展。

首先,我们需要确切地知道心智游移体验到底有多普遍,是不是每个人都有,以及我们有多频繁地体验到它?已经有很多研究提供了此类数据,使得我们能够大致描绘出这类体验在人群中的分布以及发生频率。根据早期的报道,大概96%的美国人报告说自己对心智游移体验很熟悉[1]。当被试在完成一个需要集中注意于屏幕上不断变化着的刺激并及时做出反应(比如发现目标刺激出现时按下一个特定的键)的任务中,通过在实验过程中随机插入探针问题(比如:此刻你走神了吗?),研究者发现被试报告心智游移的次数占探针问题总数的30%~50%[2]。在2010年发表于美国著名期刊《科学》上的研究论文中,研究者给被试的手机植入一个客户端应用程序(App),在每天的若干个随机时间点提醒被试完成一份关于此刻注意是否集中于当前任务或环境的问卷,在整个调查期间被试像往常一样生活,结果表明心智游移频率占人们清醒时刻的46.9%[3]。也就是说,无论是在日常生活中还是在心理学实验室里,我们都有1/3~1/2的时间并没有专心于当前任务或环境,而是想一些和当下没有关系的事情。这个结果是不是很令你惊讶:原来我是那么的不专心,而且有这么多人和我一样!

其实,早在100多年以前,现代科学心理学的开山鼻祖之一,大名鼎鼎的威廉•詹姆士(William James)就注意到了这个现象,并提及这个现象的研究价值,他说,尽管我们所体验到的意识内容有一部分来自于外界环境,但另一部分(可能是更大的部分)来自于我们的头脑①原文:Enough has now been said to prove the general law of perception, which is this, that whilst part of what we perceive comes through our senses from the object before us, another part (and it may be the larger part) always comes out of our own head.。他提出意识流(stream of consciousness)的概念,用来描述那些显然会永远变化且不断连续流动的想法/观念/意向和感受。

我们有理由相信,占据我们清醒意识体验约1/2的心智游移,在保证永远变化且不断变化的意识流的连续性上,起到了非常重要的作用。通过控制刺激引起个体不同的行为反应是经典的实证心理学的实验传统,而这个实验传统却只能告诉我们心理过程是如何受制于外界环境和当前任务目标。对于威廉•詹姆士提到的那一大部分来自于脑内部的意识流,尤其是自发产生的心智游移体验,传统的刺激—反应的心理学实验显得无能为力。因此,在很长一段时间内,对心智游移的实证研究非常稀少。在20世纪60年代,心智游移曾经被当成想象过程的重要成分而被Singer、Antrobus等心理学家关注过[4-5],但是很快,他们的研究被淹没在其他以刺激—反应为导向的实验心理学研究的洪流中。直到21世纪初,随着以功能核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI)为代表的无损脑功能成像技术在认知科学研究中的飞速发展和渗透,以及整个科学界重新掀起对人类意识之谜的研究热情,心智游移这个每个人都再熟悉不过的意识体验,被重新搬上实证研究的舞台,并且迅速引发了一股研究热潮。如今,我们对心智游移的理解,无论在行为表现层面,还是在脑功能层面,都达到了前所未有的高度,并且还将越来越深入。

2 如何研究心智游移

经典的实验心理学通过控制外界刺激来影响被试的心理过程,并借助个体的行为反应来获得心理活动的间接指标。这个刺激—反应的传统模式在研究心智游移时遇到了很大的困难。心智游移的核心特征——内源性和自发性——决定了对这个现象的研究必须突破刺激—反应的实验范式。内源性是指发生心智游移时个体的意识内容并不来自于外界环境,因而研究者无法用控制刺激的方式来“引起”心智游移;自发性是指心智游移的发生是不受个体主观意愿控制的,也就是说研究者不能“要求”个体心智游移,个体自己也不能“主动发起”心智游移。这样一来,经典实验心理学的“控制”思想在研究心智游移时就碰了壁。

好在心智游移的发生频率很高,因而研究者采用了“守株待兔”的思路,即等着它自己出现。这种思路通过一种叫做“经验取样”的方法得以实现。

经验取样是一种专门用来研究个体持续变化着的意识体验的方法,通常这种方法依赖于个体对自己意识经验的如实报告。在运用经验取样法获取个体的心智游移体验样本时,研究者会在个体没有准备的情况下给个体发送“探针问题”,要求个体报告在收到信号的前一刻在想些什么:是在想与即时环境和活动有关的事情,还是在想与它们无关的内容。如果是后者,那么就认为在收到信号时个体正在进行心智游移。上一部分提到的2010年发表在美国《科学》上的那项研究就用了这种方法,通过在受访者手机上安装客户端的方式,在调查期间每天多次给受访者发出提醒,要求受访者就此刻自己的意识状态进行内省并回答相应的问题[3]。全球数千名参与调查的受访者的数据显示,在生活中,有46.9%的时间里个体的意识体验都不是针对当前活动和当前环境的,而是在进行心智游移。

通过把“探针问题”插入到被试正在进行的活动中的方式,经验取样获得了目前为止最为直接的心智游移发生信息。因为心智游移体验留下的记忆痕迹很浅,个体不大可能在很久以后仍然记得先前的“走神”体验,而经验取样这种对意识经验的“立即”回顾最大限度地降低了个体的记忆负担。尽管如此,经验取样法仍然不可避免地具有主观报告法的缺陷。由于经验取样法只能通过内省对意识流经验随机抽样,因而它仍然无法让研究者直观地观测到心智游移的随时发生和动态变化。所以,在心智游移研究中,寻找可以反映心智游移发生的其他客观指标(包括心理的、行为的和生理的),一直以来都是这个领域内一个重要的方法学课题。

令人庆幸的是,虽然心智游移是一种纯主观的个人体验,它的发生还是伴随着一些个体其他方面的改变。作为一种有意识的心理过程,心智游移的发生会消耗有限的认知资源。因此,如果个体在从事一项活动时发生心智游移,那么个体正在从事的活动就会因为可用认知资源的减少而受到影响。根据这样的基本假设,研究者就可以通过观测被试活动绩效的改变来间接探测心智游移的发生。这样的思路在20世纪90年代以后被频繁用于绝大多数针对心智游移的行为实验中。通常研究者会让被试完成一个不太难的知觉任务,比如对连续出现的单个数字进行是否是“3”的判断,在任务中的随机时间点,插入经验取样法中使用的探针问题(探针出现的前一刻,你的注意“在当前任务上”或“不在当前任务上”?)。这样研究者在获取个体心智游移的主观报告数据的同时还能记录个体在实验任务上的行为绩效(比如对刺激的反应速度和正确率)。在精心控制的实验条件下,研究者可以得到行为绩效和个体主观报告数据之间的对应关系。正如预计的那样,当个体报告自己的注意“不在当前任务上”时,他对目标刺激的反应正确率下降了,反应时变得更不稳定了。因而,个体在低负荷任务中行为绩效的下降成为发生心智游移的一个间接却更为客观的指标。这类方法的最大问题在于,造成行为绩效下降的原因可能不仅仅限于心智游移(外界干扰刺激造成的分心也会使个体的任务绩效下降)。因而,如何设计更好的实验范式,使得个体的行为绩效的变化和心智游移的发生之间的对应关系变得更为单纯,就成为使用这一方法的研究中要解决的主要问题。

好在行为绩效如反应时、正确率的变化并非心理活动的唯一表现,随着各种生理心理记录方法,如眼动、多导生理记录和以fMRI为代表的包括事件相关电位(ERP)在内的无损脑功能探测手段在心理学实证研究中的深入应用,在对心智游移客观指标的探索方面已经获得了很多极有价值的成果。

例如,眼动是个体加工视觉刺激及相关注意过程的一个可探测的生理反应,因而可以作为心智游移是否发生的一个指标。研究发现,在阅读过程中的心智游移往往伴随着更长的注视时间、对词频变化更不敏感的凝视时间、更大的瞳孔直径以及更频繁地眨眼[6-8]。通过fMRI的方法,研究者可以直接获取个体在发生心智游移时脑内神经元活动的变化情况。目前这方面的研究结果都将心智游移的发生与脑内一个十分特殊的区域——“默认网络”联系起来,这部分内容还会在本文第四部分专门进行介绍。在脑电技术方面,若干ERP研究都发现了心智游移发生时个体对外界刺激加工削弱的证据。这样的研究不仅仅提供了心智游移的客观指标,同时,它们也有助于探索心智游移的内部机制。例如,心智游移时眼动指标和脑电成分的改变都强有力地证明了心智游移发生时个体的注意处在一个与外界环境分离的状态下。

当然上述研究目前仍然需要以个体口头报告来判断个体是否真的发生了心智游移,通过比较“心智游移”时和“专心于任务”时这两种情况下相关数据的差异,研究者获得了有希望作为心智游移客观指标的方法。相信随着实验设计的日益精致和技术手段信噪比的不断提升,未来可以在不需要被试口头报告的情况下直接以其他指标探测到个体的心智游移。

3 有得有失的心智游移

心智游移的实证研究是在对其负面效应的探索中兴起的。在心智游移研究真正开展起来的过去10年中,大量的实验将心智游移当成人类注意机制不那么完美的一个表现,它就像是注意过程中一个无法避免的缺陷,令人讨厌却又无可奈何,我们需要去做的是如何减少它可能造成的糟糕影响。然而,随着研究深入,研究者们意识到这种跨种族、跨文化的普遍存在于人类意识中且发生频率极高的体验,是一种正常而非“病态”的人类意识现象。这时,全面地看待心智游移的代价和可能带来的益处,就显得十分自然了。

心智游移的代价太显而易见了。心不在焉给人们带来不少麻烦,这一点在实验室里被反复证明。我们都有阅读时心不在焉的体验:眼睛随着文本移动,但直到翻页才发现自己什么都没看进去,脑子里被不知道哪来的想法充斥着。若干个研究揭示了阅读时发生心智游移将影响个体对文本信息的编码,使人在接下来的阅读理解测试中表现糟糕[9];课堂或讲座中,心智游移体验也非常普遍,它将极大影响听者对讲座内容的理解[10]。更多的实验任务反复证明了即使在非常简单的知觉任务中,发生心智游移也将影响个体的表现:让个体行为陷入缺乏监控的、机械的自动化模式,对关键刺激视而不见或者反应速度明显减慢。而且,在越是简单枯燥的任务中,个体越是容易陷入心智游移。

值得一提的是,尽管在实验室任务中心智游移对个体执行当前任务的负面影响如此明显,生活中发生的心智游移频率更高,却并不令人讨厌。大部分受访者表示对心智游移体验是非常熟悉的,有时甚至会享受这种从当前环境中离开而进入个人世界的状态[11]。当考虑到日常生活中我们的活动并不时时要求我们全神贯注于当前环境时,生活中并不讨厌的心智游移就变得可以理解了。在不那么重要以及对即时元意识监控要求不那么高的日常活动中,对个体而言,心智游移的影响常常是可以忽略的——想想我们在排队缴费、走路或者在空旷的道路上开车中的体验吧。

然而,驾驶机动车是个特别需要提到的情境。在交通情况良好的情况下驾驶员做做白日梦并无大碍(而且似乎不可能不这么做),然而,一旦发生突然的交通状况(比如从前方不远处的绿化隔离带中突然窜出一个人),此时驾驶员是集中精力于驾驶环境还是正在心智游移,就会极大地影响他是否有足够的反应时间应对此种突发状况。一些通过模拟驾驶实验来研究心智游移对驾驶行为影响的研究揭示了个体在驾驶中发生心智游移对驾驶行为可能产生的影响,包括跟车距离变短,对周围环境信息视而不见,不会根据前方车辆状况及时调整驾驶模式等[12]。

看来心智游移是否对个体从事当前活动产生不利影响,取决于个体在什么样的环境中发生心智游移。在那些日常的、熟练的、自动化的行动中,走走神做做白日梦不会让人烦恼;但是如果是在一些需要注意高度投入才能胜任的任务情境中,发生心智游移就不是一件让人享受的事情了。因此,在需要高度注意投入的任务(如参加考试)中抑制自己的心智游移就成为一种非常重要的能力,智力测验成绩和心智游移频率之间的负相关关系支持这一论断[13]。

因此,我们很容易就能想到,个体根据任务需求控制心智游移的发生是一种非常重要的认知能力:在重要的任务中不走神,而在简单的、自动化的任务中利用多余的认知资源走走神却不会产生多大的负面影响。这样的能力我们称之为执行控制功能,这个功能会决定个体是否能够尽可能地避免心智游移的损害。例如,在一个延迟满足可以带来更大利益的实验情境中,当任务负荷较低时,个体可以策略性地利用延迟期间的心智游移来帮助自己抵抗当前诱惑[14](可能是因为心智游移可以帮助个体避免直接面对当前诱惑),而执行功能受损的个体(如患有注意缺陷多动障碍的个体)就无法根据任务需求灵活调节自己的心智游移[15]。

一些研究还提示在衡量心智游移的负面影响时有必要考虑心智游移的具体内容。比如,心智游移的情绪色彩、时间指向等特征和产生多大的负面效果有关。带有消极情绪色彩和指向过去的心智游移与更严重的负面影响以及更消极的个体心境相关[16]。因而研究者推测,消极的心智游移可能会产生更为消极的后果。当然,目前下这样的结论还为时过早,但在评价心智游移带来的损益时考虑多方面的影响因素却是必要的:发不发生心智游移是一回事,在什么时候发生以及发生什么样的心智游移又是另外一回事。

心智游移作为一种如此普遍、发生如此频繁并且几乎是不可避免的意识体验,如果说它对个体只有消极影响而没有一丝用处,似乎是说不过去的。而且,想想我们自己对此是多么乐此不疲,尤其是在闲着没事儿干的时候,如果没有心智游移来帮助我们打发时间,将是多么的无趣啊。因而,尽管对心智游移的实证研究是在对它的负面效应“口诛笔伐”过程中逐渐兴起的,研究者们还是在思考并努力地探索着它可能具有的功能。

对心智游移功能的探索要从分析心智游移的内容开始,也就是说,得首先知道人们在心智游移时都想些什么,才能知道他们为什么想这些,以及投入认知资源甚至以牺牲当前任务绩效为代价来想这些事情对他们有什么用。早在20世纪60年代,Singer就发现了心智游移(那时叫白日梦)是一种以情景表征涌现为主的意识状态(就像我们晚上做的梦那样生动,让人产生身临其境的感觉),这个事实在21世纪得到了更为清晰的证实。我们用经验取样的方法,发现情景表征占据了60%以上的心智游移意识体验[11],并且,其中占据最大比例的又是在时间维度上指向将来的那些情景性表征(图1)。也就是说,人们在心智游移时,总是会去想那些还未发生但即将发生的事件,以情景想象的方式在头脑里一遍又一遍地对这些事件进行预演。我们把心智游移的这种特征称为心智游移的前瞻偏向。这种偏好使得研究者猜测心智游移具有规划未来的功能,并且认为其具体机制在于心智游移可以提供一个机会,让个体可以比较现有状态和目标状态之间的差距并反复思量需要克服的中间障碍[17]。笔者带领的团队正在做一些探索性的研究,试图寻找个体将来指向的心智游移频率和个体随后对前瞻记忆(一种指向将来要做事件的记忆,如记得自己下课要去买一杯咖啡)任务完成情况之间的关系,结果发现如果心智游移时想到的内容是与个体前瞻计划相关的,那么这种心智游移就会有利于随后前瞻记忆任务的执行。

图1 心智游移的基本成分:左图为心智游移中各种表征形式的比例;右图为情景性心智游移中各个时间指向的比例

另一个正在接受实证考验的猜测是心智游移有助于人们发挥创造性。之所以做出这样的假设,是由于心智游移因其不受控从而可能具有发散思维的特质,而发散思维是创造力的一个必要条件。这方面的证据来自两类研究:一类研究发现,心智游移频率高的个体在创造力特质问卷中的得分也比较高;另一类研究发现,在呈现需要创造性的问题后让个体参加一个和问题不相关的分心任务,那些在分心任务中发生较多心智游移的个体,相比于那些一直专心完成任务的个体,随后能够更具创造性地解答问题[18]。这几个有限的研究给我们一些有意思的启示:首先,那些平常爱胡思乱想、动不动思绪乱飞的人,更有可能是高创造性的个体;其次,当我们面对需要创造性思维才能解决的问题时,在干点别的事情的同时走走神,很有可能会有助于我们开阔思路,得到更有创造性的答案。当然,目前这类研究开展得还十分粗浅,如果心智游移确实能够以某种方式有助于个体发挥创造力的话,那么,这种促进作用的具体机制还需要更深入的研究;并且,心智游移能够促进创造力的发挥,或者有助于问题解决这一点,首先需要更多实证研究的验证。

心智游移现象说明了人类意识具有不可抵挡地离开此时此地进入自我主观世界的倾向。这种倾向说明个体之所以以牺牲对现时环境和任务的加工为代价“陷入”心智游移,是因为相对于即时环境和任务,心智游移更为吸引我们。“当前关注理论”(current concern theory)正是从这个角度解释心智游移的发生。这种理论认为心智游移时个体所思所想均是对个体而言更“重要”的以及个体更“关心”事,个体利用心智游移来对这些重要的事务进行加工。上述两种心智游移的功能(未来筹划及创造性地解决问题)均可纳入这个理论。

心智游移会发生在个体执行各种任务过程中,因此,有一种理论认为心智游移 “打断”当前任务是因为它可以提供让人“休息”的机会。我们暂且称这种理论为“心理休息论”[19]。长时间从事枯燥无聊的任务会让人情绪低落,而那些老是在任务中走神的个体,他们情绪低落的状况会比那些走神较少的个体来得轻微。人们在心智游移时想一些将来的事情,也会有助于他们改善不愉快的情绪[16]。除了通过调节情绪让个体休息,心智游移还可以通过降低习惯化的方式使个体更不容易在学习中感到疲劳[20]。总之,尽管对当下任务而言,心智游移是一种打扰,但这种打扰有时恰恰能缓解因过度专注于任务而产生的负面效应。

所以,你瞧,任何事情都有两面性,心智游移让人们不由自主地不能“活在当下”,对那些需要“关注当下”的任务而言,心智游移无疑是不好的。然而,这种离开此时此地的倾向有时是如此不可避免,似乎人们的精神世界内部本身具有一股力量,总是要将我们的意识觉知拉进去。人们经常被这种“倾向性”俘虏,很可能是因为心智游移是有用的,尽管它的用处并不指向当下。

4 自驱动的心理与自驱动的脑

对于专门研究脑和意识的科学家而言,重新认识到心智游移的研究价值是极其令人兴奋的。长久以来,对脑的研究都没能离开百年以前由华生(Watson)开创的“刺激—反应”研究模式:研究者控制刺激,规定任务目标,从而控制个体的反应,从个体的反应模式中推断这些刺激是如何影响个体的内部心理过程。这个方法简便易懂,但它忽略了人类心理活动的一个非常重要的特点,即,心理活动具有“自驱动性”,并不完全受制于即时环境。在脱离环境刺激和任务目标时,心理活动也并不停止。心智游移就是人类心理自驱动性的典型表现。尽管在科学心理学创立之初,威廉•詹姆士就指出了人类心理这个显而易见的特征,但因为“刺激—反应”的研究范式在研究人类心理自驱动性时不再管用,科学家们不得不暂时放弃对它的探索。

20世纪末兴起并不断发展的无创脑功能成像技术让研究以心智游移为代表的人类心理“自驱动”特征成为可能。其中,fMRI在脑功能研究中的普遍应用使心智游移研究迎来了真正的春天。

fMRI即功能核磁共振成像技术,是一种利用磁共振造影来测量神经元活动所引发的血液动力改变的方法,它可以动态地间接反映脑内神经元的活动情况。只需要让个体躺在核磁共振扫描仪里完成某些任务,通过计算,就可以得到他们的脑在完成这些任务时的活动情况。神经元是一直在活动的(包括我们睡着了的时候),因此当我们想知道个体在完成特定任务时哪些脑区参与了这一活动时,我们采用在实验心理学中常用的“减法法则”:即为目标任务设置一个“对照状态”或“基线状态”,将脑在目标任务中的信号与在对照状态中的信号相减,来得到那些在目标状态中比在对照状态中更活跃的脑区。静息态——就是闭着眼睛保持清醒但不要刻意去想任何事——是一个常被用来作为对照的基线状态。用上述减法法则,可以得到个体在执行某种任务时相对于静息状态下更为活跃的脑区。用静息态作为基线状态的研究者认为静息是一个最简单、心理活动最少的状态。

然而,人们可以在闭眼清醒时“什么都不想”吗?当然不行!很显然,静息态同时也是一个心智游移活动最为活跃的状态。并且,心智游移是一个不受控的、自发的意识状态,是比由刺激和目标明确的任务引起所谓的“任务态”更为复杂的心理状态。当研究者们意识到这一点时,心智游移研究的曙光才真正到来,这曙光来自于对人脑工作方式的重新认识。

首先,有“好事者”将前面任务—静息的计算方式反过来做,变成静息—任务,此时原来的任务变成了“基线”。结果是令人惊讶的:不管这个任务是视觉的、听觉的、运动的还是计算的,只要任务需要个体将注意力集中在外界刺激上,那么“静息—任务”得到的活跃脑区中就总包含着以扣带回后部和前额叶为核心的几个区域。也就是说,相对于注意外投的任务,这些脑区总是在个体静息时更为活跃。我们称这些脑区为负激活脑区[21]。

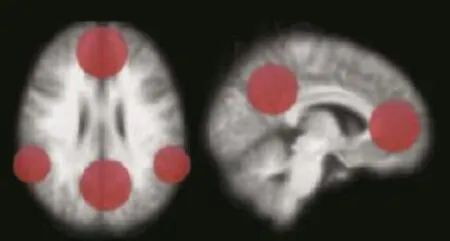

随后,上述负激活脑区的一个更重要的特征被若干项重要研究陆续证实,即在静息时,这些脑区的低频自发活动以一种高度协同的方式“互相呼应”,也就是说,在没有外在任务时这些脑区的自发活动在时间上是同步的[22]。这些发现促使科学家们提出了“默认网络”(default network)的概念(图2),认为人脑内存在一个在静息时活跃,在外投注意活动受抑制的网络,网络内的脑区以同步自发活动的方式组织起来。这种活动模式独立于外界刺激,是“内禀”的或者说是自组织、自驱动的,因此被称之为默认网络。并且,用正电子发射计算机断层扫描技术可以发现,在静息时,默认网络的核心脑区的能量消耗在全脑各区域中也是最高的[23]。

图2 默认网络的大致区域,红色区域为经典的默认网络脑区

也就是说,脑在“静息”时并不真正静息,而是仍然以一种自发的、有组织的活动方式工作着,默认网络就是这种自组织活动模式的代表。并且,默认网络活跃时,恰恰也是心智游移活动最为活跃的状态。至此,心智游移活动和默认网络活动之间的对应关系已经呼之欲出,但还没有被直接证明。真正把心智游移和默认网络直接联结起来的,是2009年发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究。这项研究利用前面所述的探针技术,实时地将个体在任务中对探针问题回答“我走神了”的前一小段fMRI扫描数据和个体回答“我专心做任务”前一小段数据进行对比,结果发现了和上述默认网络脑区高度吻合的激活模式[24]。

心智游移代表了一种独立于外界刺激的自驱动心理活动,而默认网络代表了一种独立于外界刺激的自驱动的脑工作模式。此时,我们可以在更为整合的层面上去重新理解人类心智的运行。对即时环境进行加工和反应的确是人类心智和脑的重要功能,但在心智活动中,还有一个相当庞大且相当重要的部分,就是人类心智的自发活动,这种自发活动是内禀的,不受制于即时环境和即时任务,并且,我们的脑以高度组织化的活动方式来维持它的运行。心智游移就是这种自发内禀心理活动在意识觉知层面的体现。

5 未来的心智游移研究将走向哪里

当代对心智游移的实证研究已经走过了10年。在这10年中,对心智游移的认识在研究角度上,经历了从正视心智游移的普遍性,到全面揭示其对当前任务的损害,再到开始探索它的积极功能的一系列转变。最后,与“自驱动的脑”的研究潮流的碰撞,使心智游移研究真正走进了意识和脑研究领域的舞台。我们可以想见,未来10年针对心智游移的研究将以更快的速度扩展其研究广度和深度。

首先,在其效用的探索上,在明确心智游移对不同任务类型的负面影响及其内部机制的同时,心智游移对人类的功能还需要更多实证研究的确认。更重要的是,此类研究最终是否能够提供一套方法,指导个体如何在尽量避免心智游移的负面效应的同时,尽可能地发挥它的积极作用。

其次,作为健康人群中极其普遍的意识体验,心智游移在情绪和表征方式等特点上具有一定的规律性(如前瞻偏向)。由于罹患精神疾病(比如情绪障碍和认知障碍)的个体通常也会伴随有意识体验的改变,那么这些人群的心智游移体验是否也具有与健康人群明显不同的特点?例如:已经有一些探索性的研究发现,高抑郁倾向个体的心智游移不再像健康人群那样具有前瞻偏向[25],而患有注意缺陷多动障碍的个体,通常也会在任务中发生更多的心智游移。未来更多针对特殊人群心智游移体验的研究将为精神疾病的诊断和治疗提供新的思路。

再次,心智游移体验具有很大的个体差异,这些差异不仅体现在发生频率和发生情境上,还可能体现在表征方式等其他特征上。其中一些个体差异较为稳定,成为一种个人特质[1]。目前尚不明确这些个体差异是否与心智游移的代价和功能相关。例如:是否心智游移促进创造力发挥的功能更容易在具有某种心智游移特质的个体身上表现出来?未来从个体差异的角度进行的心智游移研究将有希望回答这一类问题。

最后,尽管心智游移和人脑的默认网络已经被联系在一起,但我们并不清楚组成默认网络的若干脑区究竟以什么样的方式参与了心智游移的诸多心理过程。此外,作为人类认知重要成分的无意识活动,它和心智游移活动之间的关系也是一个十分重要的课题。目前已经在默认网络中确认了几个关键节点和子网络[26],未来研究需要探明这些子网络和心智游移的特性是否存在关联。

(2015年1月5日收稿)

[1] SINGER J L. Daydreaming [M]. New York: Plenum Press, 1966.

[2] SMALLWOOD J, SCHOOLER J W. The restless mind [J]. Psychological Bulletin, 2006, 132(6): 946-958.

[3] KILLINGSWORTH M A, GILBERT D T. A wandering mind is an unhappy mind [J]. Science, 2010, 330(6006): 932.

[4] SINGER J L, ANTROBUS J S. Daydreaming, imaginal processes, and personality: a normative study [M]// SHEEHAN P W. The Function and Nature of Imagery. New York: Academic Press, 1972: 175-202.

[5] SINGER J L. Daydreaming and fantasy [M]. Oxford: Oxford University Press, 1981.

[6] FOULSHAM T, FARLEY J, KINGSTONE A. Mind wandering in sentence reading: decoupling the link between mind and eye [J]. Canadian Journal of Experimental Psychology-Revue Canadienne De Psychologie Experimentale, 2013, 67(1): 51-59. doi: 10.1037/ A0030217.

[7] FRANKLIN M S, BROADWAY J M, MRAZEK M D, et al. Window to the wandering mind: pupillometry of spontaneous thought while reading [J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2013, 66(12): 2289-2294. doi: 10.1080/17470218.2013.858170.

[8] REICHLE E D, REINEBERG A E, SCHOOLER J W. Eye movements during mindless reading [J]. Psychological Science, 2010, 21: 1300-1310.

[9] SCHOOLER J W, REICHLE E D, HALPERN D V. Zoning out while reading: evidence for dissociations between experience and metaconsciousness [M]// LEVIN D T. Thinking and Seeing: Visual Metacognition in Adults and Children. Cambridge: MIT Press, 2004: 203-226.

[10] SZPUNAR K K, KHAN N Y, SCHACTER D L. Interpolated memory tests reduce mind wandering and improve learning of online lectures [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, 110(16): 6313-6317. doi: 10.1073/ Pnas.1221764110.

[11] SONG X L, WANG X. Mind wandering in chinese daily lives—an experience sampling study [J]. PLoS ONE, 2012, 7(9): e44423. doi: 10.1371/journal.pone.0044423.

[12] YANKO M R, SPALEK T M. Driving with the wandering mind: theeffect that mind-wandering has on driving performance [J]. Human Factors, 2014, 56(2): 260-269.

[13] MRAZEK M D, SMALLWOOD J, FRANKLIN M S, et al. The role of mind-wandering in measurements of general aptitude [J]. Journal of Experimental Psychology-General, 2012, 141(4): 788-798. doi: 10.1037/A0027968.

[14] SMALLWOOD J, RUBY F J M, SINGER T. Letting go of the present: mind-wandering is associated with reduced delay discounting [J]. Consciousness and Cognition, 2013, 22(1): 1-7. doi: 10.1016/ J.Concog.2012.10.007.

[15] FRANKLIN M S, MRAZEK M D, ANDERSON C L, et al. Tracking distraction: the relationship between mind-wandering, metaawareness, and adhd symptomatology [J]. J Atten Disord, 2014. doi: 10.1177/1087054714543494.

[16] RUBY F J , SMALLWOOD J, ENGEN H, et al. How self-generated thought shapes mood—the relation between mind-wandering and mood depends on the socio-temporal content of thoughts [J]. PLoS ONE, 2013, 8(10): e77554.

[17] OETTINGEN G, SCHWÖRER B. Mind wandering via mental contrasting as a tool for behavior change [J]. Frontiers in Psychology, 2013, 4: 562. doi: 10.3389/Fpsyg.2013.00562.

[18] BAIRD B, SMALLWOOD J, MRAZEK M D, et al. Inspired by distraction mind wandering facilitates creative incubation [J]. Psychological Science, 2012, 23(10): 1117-1122.

[19] SMALLWOOD J, SCHOOLER J W. The science of mind wandering: empirically navigating the stream of consciousness [J]. Annu Rev Psychol, 2014, 66: 487-518.

[20] MOONEYHAM B W, SCHOOLER J W. The costs and benefits of mind-wandering: a review [J]. Canadian Journal of Experimental Psychology-Revue Canadienne De Psychologie Experimentale, 2013, 67(1): 11-18. doi: 10.1037/A0031569.

[21] MCKIERNAN K A, KAUFMAN J N, KUCERA-THOMPSON J, et al. A parametric manipulation of factors affecting task-induced deactivation in functional neuroimaging [J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2003, 15(3), 394-408.

[22] GREICIUS M D, KRASNOW B, REISS ALLAN L, et al. Functional connectivity in the resting brain: a network analysis of the default mode hypothesis [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003, 100: 253-258.

[23] GUSNARD D A, RAICHLE M E . Searching for a baseline: functional imaging and the resting human brain [J] . Nature Review of Neuroscience, 2001, 2: 685-694.

[24] CHRISTOFF K, GORDON A M, SMALLWOOD J, et al. Experience sampling during fMRI reveals default network and executive system contributions to mind wandering [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106: 8719-8724. doi: 10.1073/ pnas.0900234106.

[25] SMALLWOOD J, FITZGERALD A, MILES L K, etal. Shifting moods, wandering minds: negative moods lead the mind to wander [J]. Emotion, 2009, 9: 271-276.

[26] BUCKNER R L, ANDREWS-HANNA J R, SCHACTER D L. The brain’s default network: anatomy, function, and relevance to disease [J] . Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, 1124: 1-38.

Mind Wandering: One of the most important parts of the “stream of consciousness”

SONG Xiao-lan①, TANG Xiao-wei②

①Department of Psychology, College of Teacher Education, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, Zhejiang Province, China;②Department of Psychology, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

Mind wandering, or daydreaming, is referred to the phenomenon that the conscious experience of human being was spontaneously occupied by the internal mental representation, and it is such a ubiquitous status that everyone could experience everyday. Although mind wandering was regarded as the BUG in the attention system of human being, with the deeper and deeper understanding of mind wandering, the researchers have began to take a more comprehensive view of mind wandering, including its costs and benefits. Today the hot interest of the human brain energizes the study of mind wandering. Mind wandering is not only the working style of human mind, but also the embodiment of the intrinsic self-organization in the human brain. We describe the phenomenon of mind wandering, its research progress, and the principle view in this field. The prospect of the development in the research of mind wandering is given in the end.

mind wandering, day dreaming, brain, default network

(编辑:段艳芳)

自然信息

10.3969/j.issn.0253-9608.2015.01.002

†通信作者,E-mail:xlsong@zjnu.cn

††中国科学院院士,研究方向:原子核物理实验、高能物理实验、核医学、脑科学、神经信息学等。

E-mail:fmrilab@zju.edu.cn