灵长动物行为和生态学的研究现状与进展(一):地理分布与栖息地的利用

尚玉昌

北京大学生命科学学院,北京 100871

灵长动物行为和生态学的研究现状与进展(一):地理分布与栖息地的利用

尚玉昌†

北京大学生命科学学院,北京 100871

现今非人灵长动物只分布于全球七大洲中的五大洲,大部分的非人灵长动物都生活在非洲、亚洲和南美洲及其附近的岛屿上。从沙漠到热带雨林,灵长动物的栖息地是多种多样的,但绝大多数的灵长动物都生活在各种不同类型的热带雨林中。在森林中有着多种多样的生态位可供灵长动物占有和利用,这为灵长动物提供了多种多样的生存方式,并为多种灵长动物能在一个森林中共存创造了条件。灵长动物经常在特定的森林层次上活动和觅食并表现出很强的适应性。灵长动物的进化是与森林中其他动物的进化密切相关的,其他动物作为竞争者、捕食者和猎物对灵长动物的进化有很大影响。灵长动物已经进化出了很多独一无二的捕食策略,使它们能够充分利用生活在森林不同层次上和不同部位的猎物。日活动域、巢域、核域和领域是当前用于灵长动物和其他动物空间利用格局的几个标准名称。

灵长动物;地理分布;栖息地利用;巢域;核域;领域;日活动域;生态位

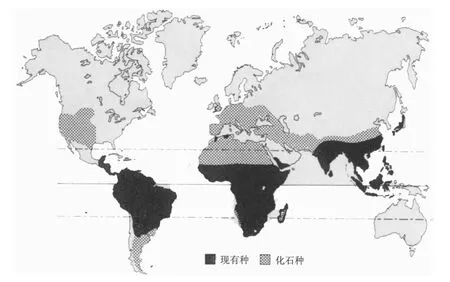

现今灵长动物只分布在全球七大洲中的五大洲(图1)。在大洋洲和南极洲,除人类之外,没有现存的灵长动物,而且在人类到达这两大洲之前也没有证据证明曾经有灵长动物在那里生活过。虽然灵长动物在欧洲和北美洲曾有过广泛的分布,但是现今只分布在欧洲(直布罗陀)和北美洲的边缘地带(中美洲和墨西哥南部)。就现在而言,大部分现存的非人灵长动物都生活在亚洲、非洲和南美洲及其附近的岛屿上[1]。

在温带地区也生活着少量的灵长动物,如尼泊尔和日本,那里冬天很冷,这只是一些特例。绝大多数的灵长动物都生活在热带的气候条件下,温带地区不同季节的雨量变化对植被和灵长动物的影响要比季节的温度差异或者日照长度的影响大得多。

1 森林栖息地

在现存灵长动物的地理分布区内,它们所占有的栖息地是多种多样的,从沙漠到热带雨林都有其分布,但只有少数种类能够生活在气候干燥和植被贫瘠的地区,如黑猩猩、狒狒和丛猴。绝大多数的灵长动物都生活在各种不同类型的热带雨林中。不同的热带雨林有不同的气候、海拔高度、地形和土壤类型,而且有不同的植物和动物[6]。

原始雨林的特点是树木长得高大,可高达80 m。由于各种树木彼此竞争阳光而形成了连续茂密的树冠层。树冠层下面阳光通过天窗可直接照射到森林的底层,促使树木的再生。次生森林因阳光充足而使植被生长得更加茂盛和连续,树冠结构不甚明显,矮树和藤本植物比较多。由于次生林的光照比较强,所以作为灵长动物食物的叶和果的产量丰富。作为灵长动物主要栖息地的森林还可有其他分类方法,如区分为高地森林、低地森林、沼泽森林、山地森林和竹林等。每一种森林里都为灵长动物提供着不同的环境条件和树木的排列方式,供灵长动物在其中运动、睡眠、取食和从事其他各种活动。

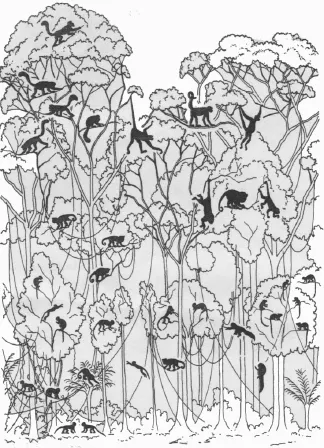

与森林类型的多样性一样,在一个单一森林中也有着多种多样的生态位(niche)可供灵长动物占有和利用(图2)。在树高可达80 m的热带雨林中,在不同高度的层面上,其生态条件是很不一样的,如在地表面和在离地面20 m、40 m高处,甚至直到树冠层的高度上,其温度、湿度、树木的形态、食物的类型和所遇到的动物种类都很不一样。在地表层光线很暗,有很多陆地捕食动物和可供攀爬的垂直支撑物,如藤本植物和幼树。在树冠的较高处有更多横向且连续的支持物,非常有利于灵长动物的水平移动,那里还有丰富的树叶和果实可供食用。灵长动物和很多其他的树栖动物经常在特定的森林层面上活动和觅食并表现出很强的适应性。

图1 现今非人灵长动物和已灭绝灵长动物的地理分布

图2 在热带雨林的不同层面上被不同种类的灵长动物所占有和利用

灵长动物也常选择在不同类型的树种上活动,这些树种可能具有独特的结构或者是能结出具有特殊味道的果实。有些灵长动物特别喜欢森林中的片片竹林,另一些灵长动物则更多地依附于棕榈树,还有的灵长动物专门在藤本植物上活动。灵长动物似乎喜欢选择在一定大小和具有一定食物生产力的树木上栖息,有的种类专门选择在只产生少量果实的小树种上栖息,而其他种类则喜欢选择高大树种并能产出大量果实的树种上活动。总之,在任何一个单一的森林中都有很多不同的生态位,这为灵长动物提供了多种多样的生存方式,并为多种灵长动物能在同一个森林中共存创造了条件[3]。

2 热带生态系统中的灵长动物

大多数灵长动物所栖息的热带森林是地球上最复杂的生态系统,它包含着成千上万种的植物和脊椎动物,而昆虫和其他无脊椎动物的数量更是多得惊人。重要的是要知道,现存灵长动物的进化是与这些复杂环境中其他生物的进化密切相关的。一方面,植物借助于自然选择已经获得了很多极其微妙和复杂的机制,以确保能够得到所必需的阳光和营养,确保其叶子不被植食动物完全吃掉并想方设法增加对传粉动物的吸引力,还要保证其种子具有较强的散布能力并最终能够萌发。很多灵长动物所取食的果实都是色彩鲜艳、甜蜜和多汁的,果实的这些特性在客观上都有吸引灵长动物取食的目的。果实一旦被取食,果实中的种子就会被广泛散布到森林各处。另一方面,植物在进化过程中也形成了很多自我防卫的机制,以确保它们的叶和未成熟的果实、种子不被动物吃掉,如表面生有棘刺,含有不能消化的物质或有毒物质,外面生有硬壳等。反过来说,灵长动物也会在进化过程中形成各种方法以便应对和破解植物的这些防卫措施[4]。

森林中的其他动物作为竞争者、捕食者和猎物对灵长动物的进化也起着重要作用。在秘鲁的原始雨林中,食果灵长动物大约只占食果脊椎动物生物量的1/3[5]。鸟类、蝙蝠、各种肉食动物和大量的啮齿动物也与灵长动物吃一样的果实,而且是在同一棵树上和同一时间。在这些不同种类的动物之间对森林中的各种食物肯定存在着竞争关系。生活在森林中的很多动物,它们虽然对灵长动物的食物不感兴趣,但却以捕杀灵长动物为食,其中包括狮、虎、豹等大型猫科动物。很多大型鸟类和蛇也能捕杀灵长动物[6]。这些捕食动物的存在通常会对灵长动物的生态学和行为造成重大影响,包括影响它们的活动方式、社会组织、睡眠地点的选择、发声和体色斑纹等。

只有很少的灵长动物(如懒猴和亚洲的跗猴)完全依靠其他动物为食,有很多灵长动物(特别是较小的种类)都以各种无脊椎动物和小型脊椎动物为食,如蜥蜴和鸟类。大型灵长动物(如黑猩猩)常捕食较大的脊椎动物,也包括其他灵长动物。正如我们将会看到的那样,灵长动物已经进化出来很多独一无二的捕食策略,使它们能够充分利用生活在森林不同层面上和不同部位的猎物。捕捉飞虫需要有敏锐的眼力和敏捷的动作,而搜索隐藏在树皮下或枯枝落叶层中的昆虫则需要灵敏的嗅觉和听力。灵长动物通常是利用锋利的牙齿、强大的臂力和纤细的手指获取隐藏在树洞中、树皮下和枯枝落叶中的猎物。灵长动物的这些适应性行为的进化反应了与森林中其他生物进化之间的相关关系。

3 栖息地的利用

灵长动物生活在复杂的森林环境中,其中很多因素都处在不断变化过程中,灵长动物应对这种复杂环境的策略之一就是生活在一个相对固定和有限的区域内,而它们对这个区域是非常了解和非常熟悉的。与很多具有积极迁移行为的鸟类和其他哺乳动物相比,大多数灵长动物全年都生活在森林的一个相对有限的区域内,并且能够有效地利用这一区域的资源,所以它们必须知道和熟悉很多东西,如什么树结什么果实,这些树的自然生长周期有多长,移动的最佳路线在哪里,最好的水源在什么地方以及在哪里睡觉最安全等。很多研究者都认为,正是哺乳动物智力的进化才使它们获得了这些环境知识。大多数研究者都确认,灵长动物社群对自己所栖森林中的资源分布极为熟悉,但这些知识是如何在社群中保持和传承的却知之甚少[7-8]。

目前有几个标准名词被用于描述灵长动物和其他动物的空间利用格局[9]。首先是一个个体或群体在一个白天(或夜晚)的活动范围或移动距离,叫日活动域(a day range)或日移动距离(daily path length)。如果把一个灵长动物群体的全部日活动域或日移动距离标在平面图上,就能够知道这种动物在一个较长的时期内(如1年)其陆地利用的总面积,这个面积就叫家域或者巢域(home range)。通常一个灵长动物社群只集中在家域的一部分进行频繁活动,而对于其他部分则只是偶尔进入或利用,或只在一定的季节才利用。这个被频繁进入和利用的家域部分就叫核域(core area)。同一物种相邻群体的家域往往是存在部分重叠的,但也有不重叠的实例。如果相邻群体用实际的战斗或吼叫来保卫自己的家域边界并独享被保卫领地内的资源,那么被保卫的这个区域就称之为领域(territory)。简单说,领域就是被动物独占并加以保卫不允许同种其他个体或群体进入的区域[10]。

(2014年6月10日收稿)

[1] CAMPBELL C, FUENTES A, MACKINNON K, et al. Primates in perspective [M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.

[2] KAPPELER P M, WATTS D P. Long-term field studies of primates [M]. Berlin: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2012.

[3] SETCHELL J M, CURTIS D J. Field and laboratory methods in primatology: a practical guide [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

[4] MITANI J C, CALL J, KAPPELER P M, et al. The evolution of primate societies [M]. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

[5] TERBORGH J. Five new world primates: a study in comparative ecology [M]. Princeton: Princeton University Press, 1983.

[6] ISBELL L A. The fruit, the tree, and the serpent: why we see so well [M]. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

[7] JANSON C H, BYRNE R.What wild primates know about resources: opening up the black box [J]. Anim Cogn, 2007, 10: 357-367.

[8] ERHART, E M, OVERDORFF, D J. Spatial memory during Foraging in Prosimian Primates Propithecus edwardsi and Eulemur fulvus rufus [J]. Folia Primatologica, 2008, 79(4): 185-196.

[9] HUNT K D, CANT J G H, GEBO D L, et al. Standardized descriptions of primate locomotor and postural modes [J]. Primates, 1996, 37: 363-387.

[10] JANSON C H. Primate socio-ecology: The end of a golden age [J]. Evolanthropol, 2000, 9: 73-86.

Status and advance on study of behavior and ecology in primates (Ⅰ): Geographic distribution and habitat use

SHANG Yu-chang

School of life sciences, Peking University, Beijing 100871, China

Nonhuman primates today are found on five of the seven continents. Africa, Asia, South American, and their nearby islands are the homes of most living nonhuman primates. The vast majority of primate species and individuals are found in tropical climates. Within their geographic range, living primates are found in a variety of habitats from deserts to tropical rainforests. Primates often move and feed in specific forest levels and show adaptation these different demands and opportunities, which offers a slightly different way of making a living for a primate. The tropics forests inhabited by most primates are the most complex ecosystems on the Earth. The evolution of living primates has conjunction with the evolution of other members of these complex environments. The predators have exerted an important influence on the evolution of many aspects of primate ecology and behavior. Primate species have evolution of many aspects of primate ecology and behavior. They species have evolved a number of unique predation strategies to exploit different types of prey.

primate, geographic distribution, habitat use, home range, core area, territory, a day range, niche

(编辑:段艳芳)

10.3969/j.issn.0253-9608.2015.01.007

†通信作者,E-mail:shangyuchang@pku.edu.cn