放眼2015

关 毅 (本刊特约记者)

放眼2015

关 毅 (本刊特约记者)

粒子加速器、气候协议、终结埃博拉、矮行星之旅、崭新实验室、胆固醇抑制药物、时空中的波、古老谜团的答案、政治与科学、海洋观测——这是《自然》看好的2015年十大科技领域;无独有偶,美国《科学》预测的2015年重要突破则是北极海冰、探测器与天体在太阳系中的相遇、LHC重启、联合免疫疗法。有时候,温故是为了知新。你,怎么看?

2014年12月5日“猎户座”载人飞船搭载“德尔塔”-4重型火箭发射升空(图片来源:Clara Moskowitz)

美“猎户座”载人飞船成功首飞标志NASA迈出人类重返空间飞行第一步

2014年12月5日,成千上万名美国人站在佛罗里达的“空间海岸”边观看全世界最大型的火箭第一次将新型的“猎户座”载人飞船发射升空。作为航天飞机的替代产品,美国宇航局(NASA)的“猎户座”载人飞船有朝一日将把人类送上小行星乃至火星。

此次飞行并没有将任何一名宇航员送上天,在环绕地球运行两圈即进行持续约4个半小时的飞行后,“猎户座”成功降落在太平洋上。此次试飞的最大高度达到距离地面5800 km,是国际空间站距离地面高度的15倍,比40年来任何载人航天器飞行的高度都要高——自1972年“阿波罗”17号从月球返回后,从没有载人飞船飞得这么远。此次发射比预期时间推迟了1天,“猎户座”的成功降落标志着人类第一艘以深空探索为目标的载人飞船首次试飞取得成功。NASA认为,这是火星探索之旅的“重大里程碑”。在发射前,约翰逊空间中心的“猎户座”飞行主管Mike Sarafin于休斯敦表示:“自从航天飞机项目结束以来,我们已经有一段时间没有这种感觉了。”他说:“我们将在美国本土发射一艘美国飞船,并开始新的探索深空任务。”

由于最后一艘航天飞机于2011年停飞,美国宇航员此后都是搭乘俄罗斯的飞船进入太空,但NASA希望“猎户座”载人飞船能够在2021年将宇航员送入太空。Sarafin强调,在地面指挥中心负责飞行控制的都是航天飞机项目的“老手”,“感觉好像一个乐队又重新聚在了一起。”

“猎户座”项目于2005年启动,布什政府最初打算用它将美国宇航员重新送上月球。之后,该计划遭遇了资金短缺和延迟,甚至险些被总统巴拉克·奥巴马取消,最终其被重新定义为“多用途载人飞行器”。“猎户座”3.3 m高和5 m宽的太空舱被设计用来在21天的时间里搭载2~6名宇航员。

此次耗资3.7亿美元的试飞为第一次载人飞行——将把宇航员送入月球轨道——铺平了道路。然后“猎户座”将超越月球首先抵达小行星,最终再奔赴火星,但那最早也要等到21世纪30年代。然而迄今并没有关于“猎户座”未来人类空间飞行的详尽时间表和计划,因此这架载人飞船的最终命运依然悬而未决。NASA局长Charles Bolden于上周三在休斯敦表示:“我并不想让人们过于关注它的命运。这只是一次旅行。”他强调,“猎户座”有能力超越以往任何的美国宇宙飞船,并称星期五的飞行“创造了历史”。

据悉,“猎户座”5日日出时分从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,大约3小时后飞到距地球约5800 km的最高点,已飞出了近地轨道。然后,“猎户座”以3.2万km/h的高速重新进入地球大气层,其隔热罩经受了约2200oC的高热考验。这与飞船从月球返回的速度和温度很接近。发射4个半小时后,在3个主降落伞的拖曳下,“猎户座”平稳落入美国加利福尼亚州海岸以西的太平洋海域。等待在那里的美国海军帮助回收飞船,以供将来使用。

此次试飞使用了约1200个传感器来记录飞行和系统的每一个细节。NASA计划全面分析这些传感器数据,以进一步改进“猎户座”的设计。

美埃博拉疫苗通过一期人体试验使用安全且对病毒产生强烈免疫响应

根据在美国对20名健康人进行的测试,一种试验中的埃博拉疫苗似乎是安全的,并且对埃博拉病毒产生了强烈的免疫响应。第一阶段的试验结果已经发表在最新出版的《新英格兰医学杂志》上。

美国马里兰州贝塞斯达市国家过敏症与传染病研究所(NIAID)所长Anthony Fauci表示:“总之,我想说这是一个成功的1期研究。”国立卫生院(NIH)下属的NIAID与位于英国伦敦的葛兰素史克公司(GSK)共同开发了这种疫苗。Fauci说:“根据第一个临床试验获得的积极结果,我们将继续进行试验以了解该疫苗是否可以有效预防埃博拉感染。下一步是在非洲西部开展规模更大的药效试验。”

这种疫苗类似于另一种计划于2015年早些时候在西非进行大规模试验的疫苗。在这些2期和3期试验中,数以千计的面临埃博拉病毒感染风险的人群——例如医疗工作者——将接受疫苗的注射,从而确定其是否能够对抗病毒感染。

这种在美国进行的测试疫苗源自能够引发感冒的黑猩猩腺病毒,研究人员使其表达了来自两种埃博拉病毒的蛋白质(分别源自扎伊尔和苏丹)。此次在西非暴发的埃博拉疫情是由扎伊尔埃博拉病毒株所引发的。疫苗研制人员认为仅以扎伊尔病毒株为目标的所谓单价疫苗应该被部署在西非地区。对于一种此类疫苗的安全性测试(同样是由GSK和NIAID联合研制)已于2014年10月在几个地区展开,包括瑞士、英国和马里。

在二价疫苗的测试中,2014年9月,NIAID招募20名18岁至50岁的健康成年人进行1期临床试验,主要测试其在人体中的安全性,其中一半人接受较低剂量的注射,另一半接受较高剂量的注射。NIAID发表声明说,接受注射4周后,20名志愿者的血液内全部产生埃博拉抗体,其中接受较高剂量注射的志愿者血液内产生的抗体水平较高。此外,一些志愿者体内还产生了一种叫作CD8T细胞的免疫细胞。此前动物试验显示,这种细胞在保护接种者不被致死剂量病毒感染的过程中发挥了关键作用。

研究还显示,疫苗注射在所有志愿者体内都没有产生严重副作用,只有两人在接种高剂量疫苗后出现短暂高烧,并在服用退烧药后24小时内退烧。

只有对处于埃博拉感染风险中的人群进行有效性测试才能够揭示一种疫苗是否真的能够防止感染。但Fauci指出,高剂量注射者所产生的抗体水平与被埃博拉病毒感染的猴子所产生的抗体水平相一致。

主持单价NIAID/GSK疫苗安全性测试的牛津詹纳研究所所长Adrian Hill表示:“我们很难判断疫苗产生的免疫响应是否足以保护人体免遭埃博拉病毒的侵入,我想我们会在3期试验中找到答案。”他说:“现在它还不是能够在西非使用的疫苗。”

为这篇论文配发评论的路易斯安那州新奥尔良市杜兰大学生理学家Daniel Bausch指出,这种新疫苗的免疫响应看起来棒极了,却很难加以解释。他说,研究人员并不清楚预防埃博拉病毒感染到底需要哪一种免疫响应。“因为我们不知道问题的关键在哪里,这是解释此类研究所面临的一个挑战。”

与此同时,其他埃博拉疫苗也正处于临床试验的快速通道上。由加拿大公共卫生局研发的一种埃博拉疫苗也正在美国和瑞士等国开展一期临床试验。无论如何,Hill认为,“我们在这么短的时间里获得了这些数据真地让人印象深刻”。他说:“这项试验从2014年9月开始,而到了11月,我们便已经看到了一篇论文。”白宫发表声明说,这是抗击埃博拉的“又一个重要里程碑”。

2014年的高温使得美国加利福尼亚州发生大面积干旱(图片来源:DavidPaulMorris)

2014年成全球最热年全球气温在没有厄尔尼诺现象的情况下破纪录

日本气象厅(JMA)于2015年1月5日报告说,刚刚过去的2014年是1891年以来最热的一年。据JMA表示,2014年的平均气温比1981年至2010年的基线平均气温高了0.27 K。

这并不令人感到意外——2014年12月,联合国世界气象组织发布了从1月到10月的全年气温初步分析结果,表明2014年很可能是一个破纪录的年度。

英国气象办公室当时表示,它的数据与此一致。美国国家海洋与大气管理局于1月16日发布的该局最终分析结果也报告了相似的发现。

2014年的高温还有另一个值得注意的因素,那就是厄尔尼诺现象的缺席。之前被认为是全球气候记录中最热的3个年份——2010年、2005年和1998年——得益于名为厄尔尼诺南方涛动的气候现象的推动,该现象能够提升气温。

厄尔尼诺现象的明显标志是使东部赤道太平洋的海洋表面温度升高。当海洋温度较高且太平洋信风较弱,进而能够使水中的热量进入大气层中时,便会发生这种气候现象。

尽管太平洋温度在2014年依然很高,然而去年的大气条件并没有促使厄尔尼诺现象的形成。

美国新泽西州普林斯顿大学气候科学家Michael Oppenheimer表示:“在没有强烈厄尔尼诺现象的一年出现破纪录的气温真的让人感到惊讶。”他强调,这一发现表明地球温度正在迅速升高。

新的高温年出现在全球温度上升速度放缓的十多年之后。伴随着一场特别强烈的厄尔尼诺现象,这种所谓的升温中断大约在1998年前后出现。

从1951年到2012年,全球平均气温每十年升高0.12 K,相比之下,1998年到2012年这一阶段的平均气温仅升高了0.05 K。

尽管一般认为厄尔尼诺现象会使全球气候变暖,但一些研究人员认为,1998年的强厄尔尼诺现象改变了太平洋的热吸收,导致了全球气候变暖减速。其他研究人员则不同意将这段温度上升减缓称为中断。纽约市哥伦比亚大学国际气候与社会研究所首席预报员Anthony Barnston表示:“这并不是一次中断,实际上升高的温度被收集到了海底中。”他说:“但这很难被分辨,因为我们无法对其进行测量。”

科学家表示,2014年破纪录的高温并不意味着全球持续变暖的趋势会出现一次大的变化。

JMA的数据显示,2014年的平均温度仅比之前的纪录高了0.05 K。尽管如此,Oppenheimer认为:“这一发现足以告诫那些利用过去10年的数据否认气候变化正在发生的怀疑论者。它提醒我们,气候变化正在两个方向上发生着:升高或降低。”

中外科学家全面破解鸟类起源演化之谜

鸟类是如何起源的?为何有鲜艳的羽毛?怎么学会了鸣叫?历经4年努力,中国科学家主导的一个国际团队于2014年12月11日公布了迄今最可靠的鸟类“生命之树”,全面还原了地球生物演化史上的一个重要篇章。

现代鸟类的演化历史和亲缘关系是困扰学界数世纪的未解之谜。为回答这些问题,由华大基因的张国捷和国外同行领导的国际鸟类基因组联盟对48个鸟类物种进行基因组测序、组装和全基因组比较分析,这些鸟类物种包括乌鸦、鸭、隼、鹦鹉、企鹅、朱鹮、啄木鸟和鹰等,囊括了现代鸟类的主要分支。

鸟类是6500万年前白垩纪物种大灭绝事件中的幸存者,那次事件灭绝了地球上的恐龙,只有部分鸟类的祖先存活了下来。基于基因组数据的新研究表明,恐龙灭绝后1000万年至1500万年间,鸟类经历了一次“超级物种大爆发”,后来逐渐演化出了1万多种被称为新鸟纲的鸟类,95%的现存鸟类来自这一新鸟纲鸟类。

研究还表明,鸟类的祖先从爬行动物中分化出来后丢失了成百上千的基因,这些基因在人类中都有很重要的功能,比如在维持生殖系统、骨骼生成和肺部系统等方面不可或缺。“这是个非常有趣的发现,因为人们通常认为,生物演化出新特征依靠的是产生新的遗传物质,而不是基因的丢失,”张国捷说。

此外,具有鸣唱学习能力的鸟类(包括鸣禽、鹦鹉和蜂鸟),它们大脑中与鸣唱学习相关的脑基因调控回路,跟人类大脑中语言相关的区域呈现出相似特征。其中鹦鹉具有一套独特的鸣唱学习系统,这也许是它们可以模仿人类语言的原因。

其他一些重要发现还包括:家鸡的基因组与鸟类共同祖先可能是一只长满羽毛的恐龙;鳄鱼是鸟类的“近亲”,它们的共同祖先可追溯至2.4亿年前,但鳄鱼的基因组演化速率较慢,而鸟类基因组演化速率较快;鸟类的牙齿是在约1.16亿年前失去的,因为鸟类共同祖先中5个牙齿相关的基因在那个时间被“关闭”;水生鸟类有3次独立的起源;主要的陆生鸟类,如鹦鹉、啄木鸟、猫头鹰、鹰和隼等,都来自同一祖先,这种祖先鸟类是顶级的捕食者,它同时也是一种在美洲已灭绝的巨型恐鸟的祖先;最早的企鹅出现在约6000万年前。

羽毛漂亮的雄鸟在求偶过程中会比竞争对手更具有优势,而新研究也发现,与羽毛颜色相关的基因比其他基因演化速度要快得多。此外,相比哺乳动物,鸟类基因组可能较不容易被病毒入侵,或者能较好地清除病毒序列。

来自世界上20多个国家80多家机构的200多名科学家参与了这一研究项目,他们的研究成果以专刊形式发布,其中8篇刊登在美国《科学》杂志上。

图片来源:《科学》

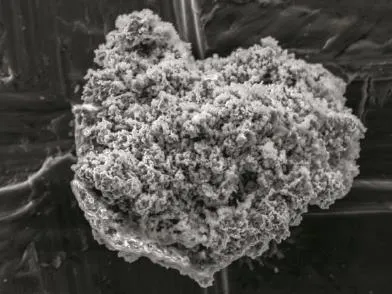

地球表面首次发现彗星尘埃有助于研究太阳系起源及形成

研究人员日前发现了保存于南极冰雪中的彗星尘埃,这是科学家第一次在地球表面发现这样的微粒。这一研究成果开启了寻找这种物质的一条前所未有的新途径。一旦彗星尘埃这种最古老的天文学微粒能够被用于研究,将为搞清太阳系如何形成提供线索。

直到最近,除了飞向太空,科学家收集“球粒状陨石多孔星际尘埃粒子”,或者说彗星尘埃的唯一途径便是驾驶研究飞机在平流层高度飞行。这是一项非常艰苦的工作:几个小时的飞行通常只能找到一颗尘埃微粒。这项研究的共同作者、夏威夷大学及夏威夷地球物理与行星学研究所星际物质学家John Bradley表示,这么少的样本极大限制了科学家对物质进行的测试和分析研究。

Bradley指出,研究人员现在南极发现了更多的彗星尘埃微粒。他说:“通过这种方式有可能采集到2~4个数量级质量的尘埃微粒。”“我相信这样采集的微粒有可能促成研究范式的转换。”

与此同时,采集自南极的尘埃还更加干净。目前,科学家用飞机采集彗星尘埃往往都是使用一个涂抹着硅油的盘子捕捉微粒,就像用捕蝇纸逮苍蝇一般。这就使得尘埃微粒会被硅油以及随后用于清洗它们的有机化合物所污染,从而让想要研究其有机物质构成的科学家感到一筹莫展。

2010年,一个法国研究小组报告说他们在南极冰雪中发现了一些致密且富含碳的彗星微粒,但最新的研究则第一次发现了更为典型的彗星尘埃并得到了证明。科学家曾认为,高孔隙度且极其脆弱的粒子无法在地球上存在。

为了找到它们,研究人员从2000年开始,在南极的两个不同地点采集了冰雪样本。通过将冰雪融化并过滤融水,他们采集到3000多个微小陨石——直径为10 μm或更大的来自空间的微粒。

在5年的时间里,通过在立体显微镜下一个接一个地分析这些微小陨石,研究人员发现了40多个具有彗星尘埃特征的微粒。更进一步的分析表明,它们与采集自平流层的彗星尘埃几乎无法区分,并且它们与美国宇航局(NASA)的星尘号任务于2006年采集的彗发样本也完全匹配。

研究人员日前在《地球与行星科学快报》上报告了这一研究成果。主持这项研究的日本福冈九州大学陨石研究人员Takaaki Noguchi表示:“我们的研究结果表明,这种脆弱的微粒不但能够在雪里,也可以在冰里被保存下来。”之前在南极发现彗星尘埃的法国陨石研究人员Cecile Engrand表示,下一步将对这些微粒的有机构成进行更为细致的分析。她说:“对这些彗星颗粒进行的研究将有助于更清楚地了解行星的形成过程。它们是那段时期最好的见证者。”

采集自南极的彗星尘埃微粒(图片来源:Takaaki Noguchi)

水下机器人首次成功探测冰底世界有助于扩展科学家对极地生态系统的了解

2014年对于形形色色的机器人而言是一个旗帜年。美国宇航局(NASA)的“好奇”号火星车2014年在火星上发现了甲烷的踪迹,欧洲空间局(ESA)则在不久前向一颗彗星释放了一个洗衣机大小的着陆器——菲莱,而在7月,研究人员使用一个机器人水下探测器探究了这颗行星上最难以企及的地方之一——极地冰层下的海洋。科学家在2014年12月16日于旧金山市召开的一次美国地球物理学学会会议上报告了此次科学考察的研究成果。

涅瑞伊得斯冰下(NUI)探测器在北极冰下完成了4次下潜,获取了在海冰底部生长的褐藻图像,并拍摄了巨大的桡足类生物以及在浮冰下方游水的成群的凝胶状幼形海鞘。此次北极探险的首席科学家、德国不来梅港极地与海洋研究亥姆霍兹中心海洋生物学家Antje Boetius表示:“这是我们第一次能够证明在冰层下面有如此丰富的生命活动。”据悉,科学家此次北极之行乘坐的是德国破冰船“极地之星”号。在此之前,科学家要想研究海冰下面的环境,要么通过沿着预定方向飞行的自动滑翔机,要么通过在冰面上钻孔并将仪器设备放入其中。

NUI计划的项目负责人、马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)海洋地球化学家Chris German指出,NUI能够在三维空间进行探测,在某种程度上这在以前是无法想象的。German表示,NUI所具有的非凡的绘图、收集样本能力以及探测的成像水平“就像是从一个穴居人的涂鸦一下子看到莫奈的绘画作品”。

NUI由WHOI斥资300万美元建造,其设计基于“海神涅柔斯”号无人水下探测器,后者曾于2009年下潜至“挑战者深渊”底部,那里是海洋的最低点。“海神涅柔斯”号无人水下探测器于2014年5月在海洋中失去联系,这很可能是水下10 000 m的极端压力导致的内爆所造成。

像“海神涅柔斯”号无人水下探测器一样,NUI通过将潜水器与辅助船连接在一起的一根细光纤电缆接收指令。领航员能够向潜水器发送指令同时通过这种连接方式接收视频信号和其他数据。

由于光纤电缆有折断的可能性,因此一旦NUI与辅助船无法通信,它将按照预先设置的指令运行。在NUI的4次北极下潜中出现了3次光纤电缆断裂的情况,最终“极地之星”号破冰船上的研究人员通过向潜水器发送声频信号而成功找到了NUI。在其中的一次下潜中,NUI的下潜距离与母船相距800 m。NUI的线轴上缠绕着40 km的光纤电缆,因此WHOI计划在未来的冰下测试中能够探测距离辅助船10~20 km的水下环境。最终,研究人员希望能够利用NUI研究冰川和冰架底部的环境,包括那些正在南极洲迅速后撤的冰川。

NUI在一次下潜中到达了距离母船800 m的深度(图片来源:Chris German/WHOI)

南极罗斯岛的上空(图片来源:NASA)

美释放下一代科学气球携带有效科学载荷 可滞空100天

美国宇航局(NASA)刚刚发射了迄今为止最雄心勃勃的科学气球。伦敦时间2014年12月28日21时16分,工作人员在南极麦克默多站附近充气并释放了一枚532 000 m3的航空气球。这是“超压”设计有史以来最大的一项测试,该设计使得气球能够比传统的科学气球在空中停留更久的时间。

如果一切顺利,科学家预测该气球将能够飞行100天甚至更长时间。当前NASA使用传统科学气球获得的最长飞行纪录是55天,而超压气球的飞行纪录仅比这短1天,为54天。在空中停留的时间越久意味着越多的科研成果。新的超压气球携带了一个γ射线望远镜,旨在寻找宇宙中流动的高能光子。它被称为康普顿分光仪与成像仪(COSI),能够探测这些太空中的γ射线来自于哪里,从而有助于阐释各种天文学谜团。

该项目负责人、加利福尼亚大学伯克利分校天体物理学家Steven Boggs表示,COSI是第一个从一开始便设计用来使用NASA的超压技术的有效科学载荷。其前身利用液氮进行冷却,这意味着这种冷却方式不到10天就会失效。COSI携带了一个机械冷却器,因此没有“液氮耗尽”的那一天。COSI在一天的时间里能够扫描约50%的“头顶”的天空。它的一个主要任务便是测量来自γ射线暴、黑洞、脉冲星及其他宇宙现象的γ射线流的极化状况。气球飞行的时间越长,它能够搜集的数据便越多。

NASA一直在推进其气球计划的扩大化,从而在没有钱发射人造卫星的前提下,在地球大气层中安置更多的有效科学载荷。传统的氦气球会在夜晚收缩,这是因为随着气温降低,其内部的气体压力会随之减小;而减少的体积使得气体失去浮力,进而降低高度。这些气球会在白天恢复一定的高度,但是经常性地起伏让它们难以采集到干净的数据,而主动调整波动需要放气以及投下压舱物,这两种做法都会限制气球的飞行时间。与此形成对照的是,超压气球嵌入的围绳使得它们的体积能够大体保持一致,从而有助于这些气球以一种被动的方式保持在相对恒定的高度上。弗吉尼亚州瓦勒普斯飞行研究所NASA气球项目办公室负责人Debora Fairbrother表示:“在太阳落山后,它给了我们一个稳定的高度。”

NASA之前于2012年在瑞典基律纳测试了其532 000 m3的超压气球,但新升空的气球第一次携带了有效科学载荷。其科学载荷重量为2300 kg,飞行高度约为距地面33.5 km。Fairbrother表示,由于飞行可能持续100天甚至更久,NASA不得不得到一些国家的许可,例如新西兰,以防这个气球飘到这些国家的领空之上。传统气球由于仅会飞行几周,因此只会被极地风吹着环绕南极一到两圈。如果COSI像预期飞得那样远,则将很可能离开南极大陆向北飞去。

据悉,由于美国政府在2013年10月关门——这导致大部分的南极研究被取消,12月28日的气球发射已经被拖延了1年之久。

科学家首次成功培育痛痒神经细胞有助于研制新的止痛药和止痒方法

研究人员日前首次在实验室中培育出能够向大脑传递疼痛、痒和其他感觉的神经细胞。研究人员表示,这些细胞将有助于研制新的止痛药和止痒方法,同时还将帮助人们理解为什么一些人会经历无法解释的极端疼痛和瘙痒。

美国加利福尼亚州拉荷亚市斯克利普斯研究所干细胞科学家Kristin Baldwin表示:“关键信息就是‘痛和痒现在都在一个培养皿中’。我们认为这是非常重要的。”Baldwin的研究小组如今将人类和小鼠的纤维母细胞成功转化为能够感知疼痛、痒或温度的神经细胞,而在另一篇论文中,一个独立的研究小组则采用类似的方法培育出能够感知疼痛的细胞。这两项研究成果均发表于2014年11月24日出版的《自然-神经科学》杂志上。

就像这些细胞的名字一样,外围感觉神经细胞能够产生特殊的受体蛋白质,从而感知化学和物理刺激并最终将其传递到大脑。一个神经细胞产生的受体决定了前者的特性。例如,一些痛觉神经细胞会对辣椒油产生响应,而其他一些神经细胞则会导致疼痛的不同化学物质做出反应。编码这些受体的基因一旦发生突变则会导致一些人出现慢性疼痛,或者在一些极端的情况中变得对疼痛无动于衷。

为了在实验室中培育这些细胞,当一些蛋白质开始在纤维母细胞中表达时,分别由Baldwin和马萨诸塞州波士顿儿童医院神经科学家Clifford Woolf领导的两个独立研究团队,鉴别出了这些能够在几天后将后者转化为感觉神经细胞的蛋白质组合。Baldwin的研究团队发现了产生的受体能够觉察疼痛、痒和温度等感觉的神经细胞;而Woolf的研究团队则只着眼于寻找疼痛感知神经细胞。

这两个研究团队培育的细胞在外形上均与神经细胞类似,并且都对辣椒素产生了反应,而正是后者使得辣椒油和芥末油变得如此辛辣。这两个研究团队均表示,培养皿中的痛觉神经细胞将加速对新型止痛药的研发工作,因为它们能够被用来筛选药物抑制或改变这些细胞活性的能力。Baldwin指出,抗疟疾药物氯喹会导致一些人发痒——特别是那些具有非洲血统的人,而对由他们的纤维母细胞培育的痒觉细胞进行研究则将有助于解释其中的原因。

英国伦敦大学学院神经科学家John Wood认为,这对于确保这些神经细胞对刺激的响应类似于真正的感觉细胞,以及确定它们如何与免疫细胞及其他神经系统交流——它们也在痛觉中扮演了相关的角色——是非常重要的。Wood说:“这是一项非常重要的工作。”他表示:“感觉疼痛的神经细胞在几乎所有的急性与慢性疼痛中都扮演了一个重要角色,而更好地理解它们的生物学机理将有望发现新的止痛剂药物靶点。”

(2015年1月22日收稿)

(编辑:温文)

Take a broad view to 2015

GUAN Yi

10.3969/j.issn.0253-9608.2015.01.010