屈伸交替电针配合低频电刺激改善高位脊髓损伤后腕手功能疗效观察

杨杭

(黑龙江中医药大学,哈尔滨 150004)

脊髓损伤(spinal cord injury, SCI)是临床常见疾病。近年来,由于各种原因导致的外伤性及非外伤性高位脊髓损伤的发病率逐渐增加[1-4],常会导致损伤平面以下的运动、感觉和自主神经功能障碍及并发症,特别是上肢腕手功能的损伤,严重影响了患者的生存质量。笔者采用屈伸交替电针配合低频电刺激治疗高位脊髓损伤后腕手功能障碍患者20例,并与常规电针治疗20例相比较,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

40例患者均为2013年9月至2014年11月黑龙江中医药大学附属第二医院针灸三病房住院患者。按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组和对照组,每组20例。治疗组中男16例,女4例;年龄最小7岁,最大60岁,平均年龄(34±27)岁;病程最短 20 d,最长 30 d,平均(25±5)d;外伤性损伤 15例,非外伤性损伤5例。对照组中男17例,女3例;年龄最小13岁,最大65岁,平均年龄(39±26)岁;病程最短22 d,最长28 d,平均(25±3)d;外伤性损伤14例,非外伤性损伤6例。两组患者性别、年龄、病程及损伤性质比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准[5]

参照《脊髓损伤神经学分类国际标准参考手册》中“脊髓损伤神经学分类国际标准”。

1.3 纳入标准

①经 MRI 确诊为完全性或不完全性高位脊髓损伤;②四肢存在完全性或不完全性运动、感觉障碍;③Lindmark腕部功能评分<9分,手部评分<24分;④发病后为接受康复治疗;⑤年龄<70岁,患者知情同意并愿意接受治疗方案。

1.4 排除标准

①排除脊髓脱髓鞘性变性病、脊髓肿瘤、脊髓空洞等慢性病;②排除痴呆、抑郁等不能配合患者。

2 治疗方法

两组均给予针灸科常规脊髓损伤内科治疗及康复训练。同时,两组均采用针刺于氏头穴丛刺[6]顶区、顶前区(长留针6 h)和电针相应夹脊穴治疗。

2.1 治疗组

2.1.1 屈伸交替电针治疗

患者治疗前清洗皮肤,腕部衬垫一高约5 cm的物体,将4个50 mm×50 mm的导电粘片分为两组,一组置于伸肌侧指伸肌、拇长展肌运动点,另一组置于指深肌、拇内收肌运动点。选用断续波,频率为 50 Hz,以1:1的模式使输出电流刺激伸肌侧 6 s,休息 2 s后,再刺激屈肌侧6 s,以使患者出现腕背伸、五指伸展以及腕部、五指屈曲为最佳动作,共治疗20 min。

2.1.2 低频电刺激治疗

屈伸交替电针治疗结束后休息 30 min,再进行低频电刺激治疗。取伸肌侧指伸肌、拇长展肌肌肉运动点及屈肌侧掌长肌、拇内收肌肌肉运动点。嘱患者上肢保持中立位,常规消毒针刺部位后,采用 0.25 mm×40 mm毫针进行针刺,行平补平泻法,得气后使用屈伸肌低频脉冲电刺激治疗仪,将导线分两组,一组连接伸肌侧,另一组连接屈肌侧,工作波形、频率、模式等同屈伸交替电针治疗,留针30 min。

2.2 对照组

取肩髃、曲池、手三里、合谷、外关穴[7]。常规消毒后,采用0.25 mm×40 mm毫针进行针刺,得气后,选英迪牌 KWD-808Ⅰ型多功能电针仪,将输出导线分两组连接到肩髃、曲池和手三里、外关。选用断续波中强度刺激,频率为 50 Hz,以上肢出现规律性收缩为佳,留针30 min。

两组患者均每日1次,20次为1个疗程,共治疗4个疗程。

3 治疗效果

3.1 观察指标

采用与哈尔滨工业大学机器人研究所合作研制的多通道表面肌电检测分析装置,并采用德国 Ottobock公司开发的型号为12E35的表面电极获取sEMG信号特征值(最大振幅 MAX和积分肌电 IEMG)。采用Lindmark(腕、手)评分评价腕部、手部功能,腕部单侧最高得分9分,手部单侧最高得分24分。 两组患者治疗前后分别记录MAX值、IEMG值及Lindmark评分。

3.2 疗效标准

痊愈:腕部表现为患肢肘部不需支撑,并能轻松伸直。手部表现为抓握正常,如常人

显效:腕部表现为患肢肘部不需支撑,能稍用力伸直。手部表现为抓握物体达5 s,能抗中等阻力。

有效:能完成抓握动作,能抗轻微阻力,动作不协调。

无效:不能完成抓握动作。

3.3 统计学方法

所有数据采用SPSS17.0统计软件包进行统计,计量资料以均数±标准差表示,治疗前后采用配对 t检验,组间比较采用方差分析;计数资料采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

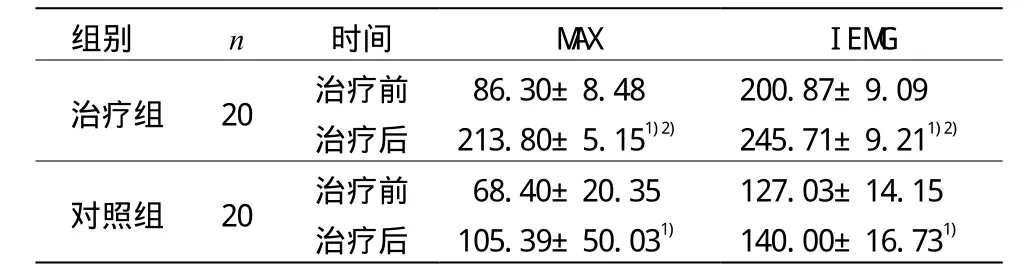

3.4.1 两组治疗前后sEMG信号特征值各项指标比较

由表1可见,两组患者治疗前sEMG信号特征值各项指标(MAX值及IEMG值)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后sEMG信号特征值各项指标与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后 sEMG信号特征值各项指标与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组治疗前后sEMG信号特征值各项指标比较(±s,uv)

表1 两组治疗前后sEMG信号特征值各项指标比较(±s,uv)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 n 时间治疗组 20 治疗前治疗后对照组 20 治疗前治疗后MAX IEMG 86.30±8.48 200.87±9.09 213.80±5.151)2) 245.71±9.211)2)68.40±20.35 127.03±14.15 105.39±50.031) 140.00±16.731)

3.4.2 两组治疗前后Lindmark评分比较

由表2可见,两组患者治疗前Lindmark评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后 Lindmark评分与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后Lindmark评分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后Lindmark评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后Lindmark评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 n 治疗前 治疗后治疗组 20 2.93±4.03 12.45±5.761)2)对照组 20 4.20±4.56 9.03±5.621)

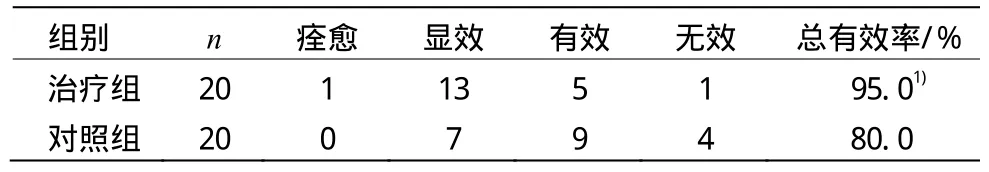

3.4.3 两组临床疗效比较

由表3可见,治疗组总有效率为95.0%,对照组为80.0%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组临床疗效比较 (n)

4 讨论

在本研究中,造成高位脊髓损伤的主要原因为车祸、重物砸伤等意外因素,也有少数为不明原因造成的高位脊髓炎、脊髓血管病等因素,大多集中于青壮年。高位颈脊髓损伤的患者,初期不仅危及生命,还可导致四肢瘫痪[8-11],尤其是上肢功能的减弱,对其后期躯干肌的锻炼以及借助护具坐起、行走等康复目标是一大难题。

屈伸交替低频脉冲治疗仪(简称低频)是王东岩教授与哈尔滨工业大学机器人研究所共同开发研制的理疗仪,已广泛运用于脑卒中后偏瘫肢体的康复,尤其对上肢腕手功能恢复已获得肯定疗效[12-15]。低频治疗仪是经变压调节后发出的低频脉冲信号,输出信号稳定、持久、规律,在 1次治疗中,能先后刺激伸肌、屈肌,协调两组肌群,克服了其他治疗仪单纯刺激一侧肌群的不足。临床治疗中,低频主要运用为经皮电刺激,通过其对周围神经的刺激以及抑制突触前膜对肌梭的反射作用,能抗痉挛,促进肌肉收缩,提高患肢肌力,防止肌肉萎缩,提高关节活动度[16-19]。根据患者背伸屈曲力量的差异,选择不同刺激比例。本研究使用的背伸屈曲比为 1:1,通过反复被动活动,积极诱导主动运动,有助于上肢运动功能的修复与重建。

将低频治疗仪运用于电针疗法是电刺激的一种拓展,主要核心仍为屈伸肌治疗。其改善了传统电针单纯刺激伸肌或屈肌的不足,有效地建立患者屈伸交替的动作模式,通过这种电针的即时和累积效应,可促进上肢功能的重建[20]。低频电流的刺激还能使肌肉产生泵式作用,加快局部血液循环,防止痉挛及萎缩[21]。同时所选用的断续波,具有作用持久、不耐受等优点。所选针刺点为伸肌屈肌肌肉运动点,这种肌肉运动点针刺法,是现代针灸总结前人经验提出的新方法,能有效防止骨骼肌痉挛和萎缩[22]。另外,sEMG特征值的采集能更为简便、客观地反应患者上肢功能的恢复情况,具有广阔的医疗前景[23]。

[1]黄卫,李新志,卢国强,等.急性脊髓损伤的治疗现状和研究进展[J].中外医疗,2015,34(3):197-198.

[2]Rodriguez-Jimenez FJ, Alastrue-Agudo A, Stojkovic M, et al. Connexin 50 Expression in Ependymal Stem Progenitor Cells after Spinal Cord Injury Activation[J]. Int J Mol Sci, 2015, 16(11):26608-26618.

[3]Tamosaityte S, Galli R, Uckermann O, et al. Biochemical Monitoring of Spinal Cord Injury by FT-IR Spectroscopy-Effects of Therapeutic Alginate Implant in Rat Models[J]. PLoS One, 2015, 10(11):e0142660.

[4]Bleton H, Sejdić E. A cerebral blood flow evaluation during cognitive tasks following a cervical spinal cord injury: a case study using transcranial Doppler recordings[J]. Cogn Neurodyn, 2015, 9(6):615-626.

[5]李建军,周红俊,陈仲强,等.脊髓损伤神经学分类国际标准参考手册[M].北京:人民卫生出版社,2008:66-67.

[6]于致顺.头穴的基础与临床[M].北京:中国医药科技出版社,1992:47.

[7]王启才.针灸治疗学[M].北京:中国中医药出版社,2003:64.

[8]周红英,戚观树,侯群.脊髓损伤的发病机制及治疗进展[J].中华中医药学刊,2012,30(4):769-772.

[9]冯小茗.低频电子脉冲脊髓通电法治疗高位脊髓损伤后肌痉挛对比研究[J].按摩与康复医学,2015,6(2):68-69.

[10]易金容,黄钦凤,苏春侠,等.高位脊髓损伤对大鼠心肌能量代谢的影响[J].中华麻醉学杂志,2015,35(2):218-221.

[11]夏建华,刘珍秀,盛睿方,等.氯胺酮对高位脊髓损伤后循环系统紊乱的保护[J].国际麻醉学与复苏杂志,2014,35(10):897-901.

[12]王东岩,卫哲,曹东辉.低频脉冲电穴位治疗改善中风后手腕部功能的研究[J].中医药信息,2008,25(3):51-52.

[13]张婉容,黄臻,陈佩顺,等.低频治疗仪配合关节松动术治疗肩关节周围炎40例[J].河南中医,2014,34(6):1095-1096.

[14]郭燕琼.低频脉冲治疗仪对促进人流术后恢复的临床疗效观察[J].现代诊断与治疗,2015,26(13):3043-3044.

[15]曾洁,邢媛媛.低频电脉冲联合按摩疗法对产后乳腺功能影响的临床研究[J].中国中医药现代远程教育,2015,13(5):22-24.

[16]王东岩,宋士英.针刺加低频电刺激促进脊髓空洞症后腕手功能恢复临床观察[J].上海针灸杂志,2013,32(8):648-649.

[17]邱旋英,张德葵,沈利平.子午流注穴位低频仪治疗腰痛的临床观察[J].内蒙古中医药,2013,32(20):33-34.

[18]兰翠.针灸联合低频治疗仪治疗面神经麻痹的效果观察[J].临床和实验医学杂志,2013,12(23):1909-1911.

[19]古爱群,王满霞,黄苑兰.中药浴足配合低频治疗仪治疗糖尿病周围神经病变疗效观察[J].按摩与康复医学,2014,5(8):213-214.

[20]李姝.屈伸肌交替电针法促进中风后前臂功能重建的研究[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学,2013.

[21]樊宇,程全.低频脉冲电流对人体治疗作用分析[J].河南科技学院学报:自然科学版,2013,41(5):45-47.

[22]王东岩,王岩,杨晓东.不同穴位与肌肉运动点针刺在脑卒中患者腕手功能重建中的对比研究[J].上海针灸杂志,2009,28(5):253-255.

[23]余洪俊,刘宏亮,陈蕾.表面肌电图的发展与应用[J].中国临床康复,2002,6(5):720-721.