小学教师组织沉默归因维度研究*——以东莞市小学教师为例

江 文 张敏强

归因是指根据行为或事件的结果,通过知觉、思维、判断等内部信息加工过程而确认造成该结果之原因的认知活动。其研究的重点是个体如何对行为的原因做出解释,而不同的解释方式会进一步影响人的行为方式。[1]何丽红等对国外组织沉默研究进行了归纳,提出了三种代表性的研究,分别是摩里逊(Morrison)和米利肯(Milliken)的研究,平德(Pinder)和哈洛斯(Harlos)的研究,Dyne的研究。[2]戴因(Dyne)等人的研究强调组织沉默是有目的的沉默,提出没有发言并不是有目的的沉默,沉默的前提是对事件有所认识。戴因(Dyne)根据员工保持沉默的内在动机,将沉默划分为默许性沉默、防御性沉默以及亲社会性沉默。[3]前面两种性质的沉默理论倾向于组织沉默的负面影响,亲社会性沉默则倾向于组织沉默的积极影响。戴因(Dyne)等人的研究是国内研究组织沉默归因引用较多的理论。徐荣等对组织沉默的测量方法进行了归纳,他们认为在量表开发方面,比较典型的研究来自戴因(Dyne)和黄(Huang)等采用的方法。[4]

通过对国内基于实证研究的组织沉默归因维度的研究结果归纳发现,研究结果主要表现为两类。一类是与戴因(Dyne)等人的研究结果吻合的研究,如赵冰采用自编的组织沉默问卷,让员工对自己保留意见的原因进行判断。其研究结果表明,在我国企业中,组织沉默是一个多维结构,包括三个维度:默许性沉默、防御性沉默和亲社会性沉默。[5]刘智强等在组织政治行为对组织沉默的影响的实证研究中,验证了戴因(Dyne)等人的研究结果。[6]另一类研究结果得出的维度与前者有一定差异。郑晓涛等对中国背景下的员工沉默行为的结构维度进行了探讨,得到的结论是员工沉默包括默许沉默、漠视沉默和防御沉默。[7]李超平等在其研究中引用了郑晓涛等的组织沉默维度结构,并进行了验证,得到了数据上的支持。[8]在这类研究中前两个维度和戴因(Dyne)等的研究相同,增加了漠视沉默维度,没有亲社会性沉默维度,而这三个维度都倾向于负面影响。许思安等结合郑晓涛等人的研究,自编组织沉默问卷,研究中小学校教师管理中的沉默现象,结果认为教师的组织沉默动机包括漠视性沉默、评价恐惧沉默、默许性沉默和人际恐惧沉默四个维度。[9]这四个维度都倾向于负面影响。

对沉默的跨文化研究,在语言学界开始得比较早。沉默是一种文化现象,带有鲜明的文化特征。[10]在不同的文化背景下,沉默代表的意义不同,因此对组织沉默的归因也会有差异。在中国文化背景下,沉默现象的产生基于多种原因,可能是合作,也可能是无声的对抗。组织管理中的沉默现象也基于类似的原因。

本研究在国内外组织沉默研究文献的基础上,结合教育管理实际现状,将教师组织沉默定义为:教师了解组织运行过程中的问题,但是出于某种内在原因没有表达个人观点的行为。而这种内在原因,有可能是消极的,也可能是积极的。

在前期研究中,我们经历了三个研究阶段。第一个阶段运用开放式问卷,调查了123位参加进修学习的小学教师,结合戴因(Dyne)等人的三个维度对调查结果进行归类,在此基础上编制了小学教师组织沉默归因问卷。问卷要求研究对象对自己在问题情境中选择沉默的原因进行判断,每个题均采用7点计分法,共有36个项目。第二个阶段随机抽取东莞市4所公办小学、4所民办小学共8所小学的小学教师进行问卷调查,每间学校均发放50份问卷。有效问卷为196份:其中公办教师96人,民办教师100人。采用了区分度和鉴别指数两项指标对问卷项目进行初步分析,并根据探索性因素分析,对部分项目进行删除。新的问卷共有41个项目。第三个阶段是在剔除已调查学校的基础上,采用随机抽样的方法,抽取东莞市公办小学13所,民办小学11所,每间学校发放50份问卷。经过筛选,回收的有效问卷共有738份,其中公办学校教师397人,民办学校教师341人。研究过程和数据处理方式与第二阶段相同。对41个项目进行因子分析,删除因子负荷量低于0.5以及在不同因子上负荷差异较小的项目共12个,剩余29个。形成的小学教师组织沉默归因问卷由5个分量表构成:①基于担心的自我保护;②基于诚信合作;③基于明智的自我保护;④不满;⑤顺从。此外,本研究在原有研究基础上,对小学教师组织沉默归因的维度做进一步研究。

一、研究对象及方法

结合原有的五维度小学教师组织沉默归因问卷,增加了部分项目,编制出新的问卷,共有37个项目,其中有3项测谎题。使用探索性因素分析、相关分析、验证性因素分析等统计手段,对问卷的测量学特性进行考察,最终形成小学教师组织沉默归因正式问卷。同时,采用方差分析和多重比较等统计方法,对小学教师组织沉默归因维度进行研究。

(一)研究对象

在剔除前期研究中已调查学校的基础上,采用随机抽样的方法,抽取东莞市公办小学14所、民办小学12所,每间学校发放60份问卷。回收问卷共1352份,其中公办小学721份,民办小学631份。经过筛选,回收的有效问卷共有1075份,有效问卷占回收问卷的79.51%。筛选的依据是把基本信息不完整的、回答呈波浪形或者只选一个选项的、测谎题回答不符合要求超过2题(包括2题)的问卷予以删除。有效样本的情况是:男教师289人,女教师786人;公办学校教师567人,民办学校教师508人;语文教师439人,数学教师314人,英语教师179人,体育教师40人,其他学科教师103人;教龄0~2年的教师181人,教龄3~5年的教师190人,6~15年的教师417人,16~25年的197人,26年以上的教师90人。

(二)研究过程和数据处理

以学校为单位,按照奇数、偶数排序,将数据分为两部分,一部分做探索性因素分析,另一部分做验证性因素分析。对奇数组样本进行项目分析和探索性因素分析。对34个项目进行因子分析,删除因子负荷量低于0.6以及在不同因子上负荷差异较小的项目共16个,剩余18个项目组成正式问卷。对偶数组样本进行验证性因素分析,验证正式问卷的拟合程度。

二、研究结果

(一)奇数组因子分析结果

1.问卷的结构分析

对问卷的鉴别度进行分析,均显著相关。对正式问卷的18个项目进行Bartlett球形检验,Bartlett值为 3101.359,P<0.001,18个项目之间具有显著相关。取样适当性数值KMO=0.899,大于0.80,表明取样的适当性很好,可以对这些变量进行因素分析。

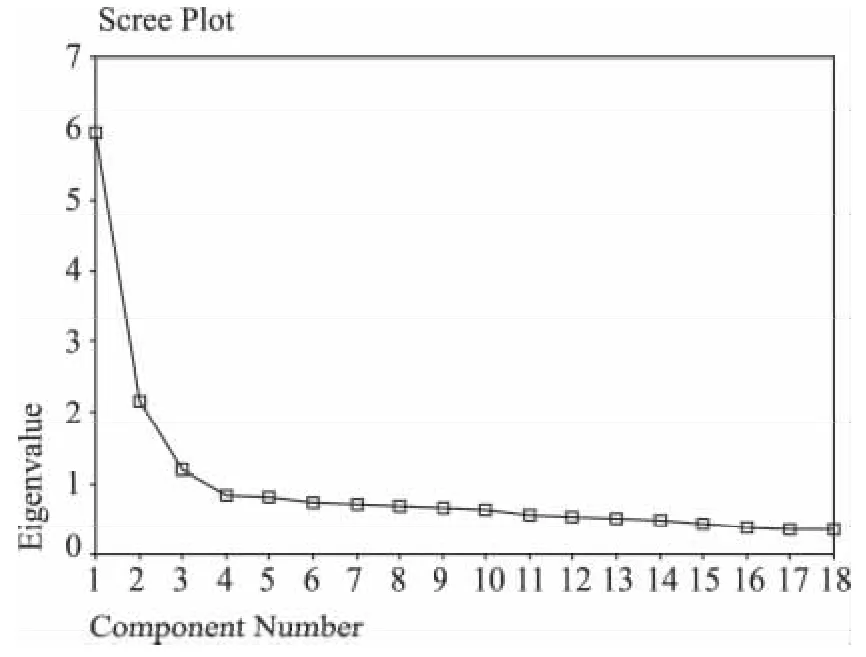

采用主成分因素分析法对问卷做初步分析,发现特征值大于1的因素有3个,可解释总变异的51.55%。主成分特征值的碎石图(见图1)曲线在第3因子后开始趋于平缓,从第4个因子起每个因子对累积的总变异的百分比增加很少(方差贡献率小于6.664%)。所以提取前3个因子。方差累积贡献率为51.55%(见表1)。

图1 碎石图

表1 各因子的特征值、方差贡献率和反差累积贡献率

采用斜交转轴法,对结果进行分析。旋转后的各因子的负荷量均在0.6以上,具体见表2。

表2 旋转后的各因子的负荷量

由因素分析结果出发可以建立3个分问卷,根据每一个公共因素所包含项目的内容,对这3个分问卷(维度)的命名如下:因子1——默许沉默(基于顺从和消极地保留);因子2——合作沉默(基于单位利益和同事间的合作);因子3——自我保护沉默(基于担心、害怕自己各方面利益受损)。

2.信度

采用问卷的信度Cronbach α一致性系数来考察自编问卷的同质性信度,如表3所示。这说明问卷具有良好的一致性。问卷的信度水平可以接受。

表3 总问卷与各维度信度表

3.效度

从各分维度与总问卷之间的相关关系(表4)得知,各分维度与总问卷均显著相关,表明其内容效度是理想的。

表4 各分维度与总问卷之间的相关关系

正式问卷的各分维度与问卷之间的相关在0.650~0.863之间。各分维度之间的相关系数则在0.195~0.625之间(见表5),问卷具有一定的结构效度。

表5 三维度之间的相关系数矩阵表

(二)偶数组验证性因素分析结果

验证性因子负荷见图2。主要拟合指标如表6 所示,X2/df 值小于 5,AGFI、GFI、IFI、CFI、NFI值均大于或等于0.9,RMR值等于0.05,RMSEA值小于0.06。拟合指标在可接受范围内。

图2 偶数组验证性因素分析结果

表6 拟合指标

(三)小学教师组织沉默归因调查结果

1.总体情况

表7 小学教师组织沉默归因总体情况

由表7可见,小学教师组织沉默归因由高到低排序为:合作沉默、默许沉默、自我保护沉默。对组织管理中出现的沉默,小学教师更多的是归因于合作,其次是默许。

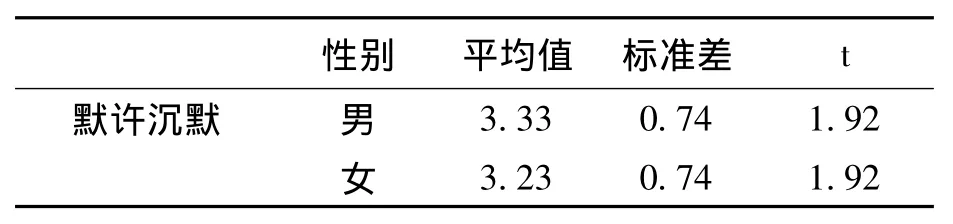

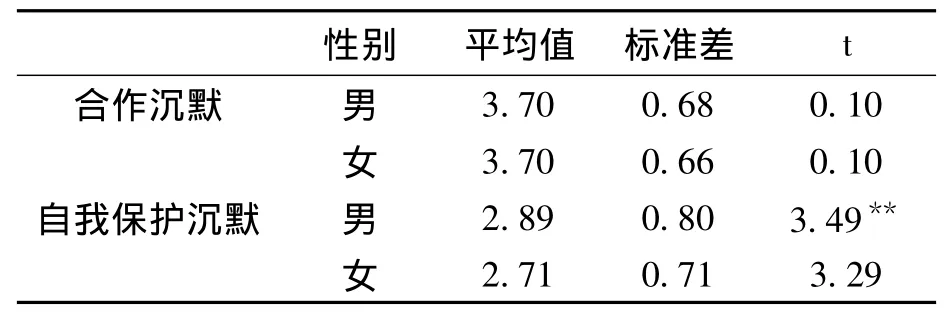

2.性别差异

表8 小学教师组织沉默归因性别差异

续表8

由表8可见,小学教师组织沉默归因在自我保护沉默维度存在性别差异,相对于女性,男性组织沉默归因更倾向于自我保护。

3.办学体制差异

表9 不同办学体制下的小学教师组织沉默归因差异

由表9可见,不同办学体制下的小学教师组织沉默归因在默许沉默维度、合作沉默维度、自我保护沉默维度均存在显著差异。公办小学教师组织沉默归因更倾向于默许、合作,而民办小学教师更倾向于自我保护。

为进一步探究不同性别和不同办学体制小学教师组织沉默归因差异的原因,研究将性别和办学体制作为因变量,进行多因素方差分析。结果发现,默许沉默维度交互作用显著,其他维度交互作用不显著。进一步对默许沉默维度分析发现,不同办学体制下的男教师组织沉默归因和默许沉默维度差异不显著;不同办学体制下的女教师差异显著,公办学校女教师相对民办学校女教师更倾向于归因为默许沉默。

4.教龄差异

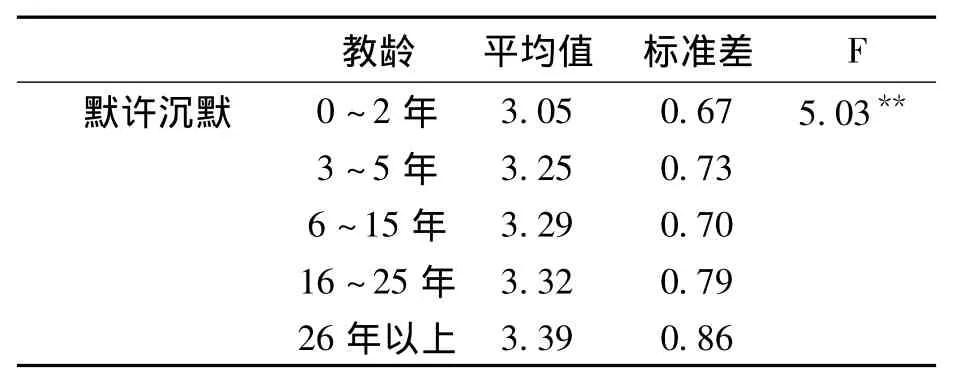

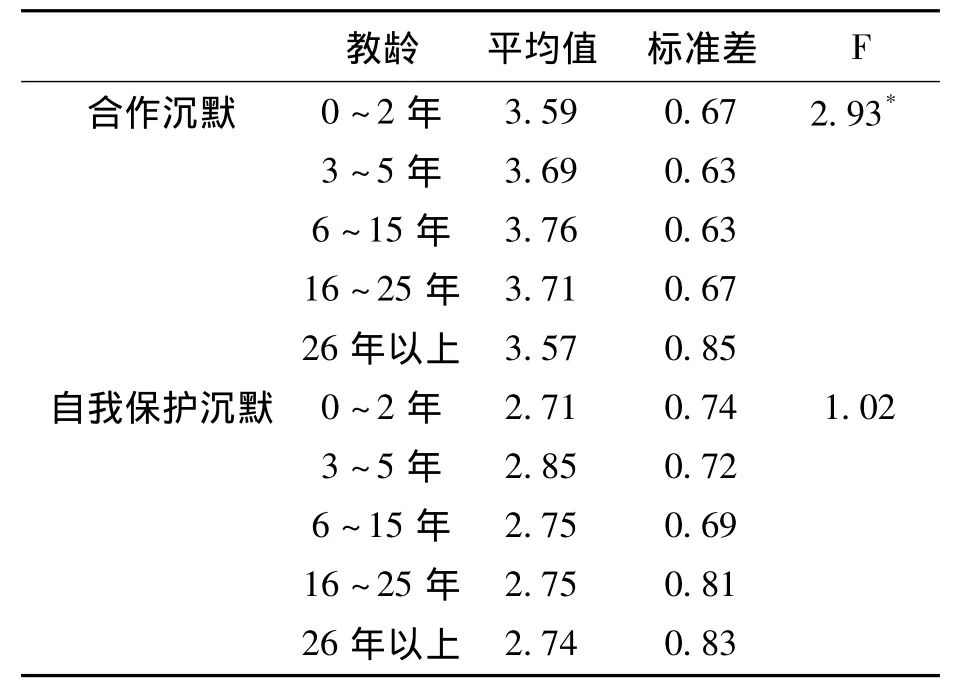

表10 不同教龄的小学教师组织沉默归因差异

续表10

由表10可见,不同教龄的小学教师在默许沉默维度、合作沉默维度方面差异显著。进一步分析发现,在默许沉默维度,0~2年教龄的教师和6~15年教龄的教师、16~25年教龄的教师、26年教龄以上的教师均存在显著差异。相对0~2年教龄的教师,其他几个教龄段的教师更倾向于归因为默许。在合作沉默维度,0~2年教龄的教师和6~15年教龄的教师存在显著差异,6~15年教龄的教师相对0~2年教龄的教师,更倾向于归因为合作。

三、结论

通过对小学教师组织沉默归因调查结果分析,得出以下结论:

(一)小学教师组织沉默归因包括三个维度

经过统计学分析,“小学教师组织沉默归因问卷”包括了默许沉默、合作沉默和自我保护沉默三个维度,共18个项目。默许沉默是基于顺从和消极地保留的沉默现象;合作沉默是基于单位利益和同事间合作的沉默现象;自我保护沉默是基于担心、害怕自己各方面利益受损的沉默现象。合作沉默倾向于积极的沉默,默许沉默和自我保护沉默倾向于消极的沉默。“小学教师组织沉默归因问卷”的信度和效度符合测量学指标。

(二)小学教师组织沉默归因倾向于合作和默许

研究结果显示,小学教师组织沉默归因倾向于合作沉默和默许沉默。这个研究结果和徐思安等的研究结果有较大的差异。我们认为,这个差异主要来源于编制组织沉默调查问卷时的理论假设。徐思安等的研究主要参考了郑晓涛等的研究,而后者的研究结果得出的维度均倾向于消极沉默。我们认为教师组织沉默的内在原因有可能是消极的,也可能是积极,在测量工具和维度方面主要参考了戴因(Dyne)等人的研究。

研究欧洲史的学者曾提出,长期以农业为主的地域,民风和区域文化更倾向于保守。例如,以种植业为主的斯巴达,相对于以商业为主的雅典,更倾向于保守和信任权威。近期也有学者尝试从水稻和小麦农业来解释人的心理差异。[11]从中国种植文化的角度来理解本土小学教师组织沉默归因倾向于默许和合作这一现象,一般是从本土文化特点解读本土心理特点的新视角。

(三)公办小学女教师组织沉默归因更倾向于默许沉默

研究结果显示,相对于民办小学,公办小学教师组织沉默归因更倾向于默许沉默。进一步分析发现,不同办学体制小学教师组织沉默归因默许维度的差异源于公办小学女教师组织沉默归因更倾向于默许沉默。在本研究中,我们认为默许沉默是基于顺从和消极地保留的沉默现象。而在我们之前的研究中,也有相似的研究结果,公办小学女教师相对于民办小学女教师,组织沉默归因更倾向于顺从。[12]

(四)0~2年教龄的小学教师组织沉默归因更少地归为默许沉默和合作沉默

在我们前期研究中,将教龄分为0~5年、6~15年、16~25年、26年以上四个阶段。对不同教龄阶段小学教师比较,发现教龄0~5年教师与其他教龄的教师差异不显著。而我们认为,小学教师最初工作的几年具有关键意义。在这次研究中,我们把教龄分为0~2年、3~5年、6~15年、16~25年、26年以上五个阶段,结果发现,0~2年教龄的小学教师与其他教龄的教师存在较为明显的差异。

从研究结果可以看到,相对其他教龄段的教师,0~2年教龄的小学教师组织沉默归因更少地归为默许沉默和合作沉默。而这两个维度的归因,相对于自我保护沉默维度,更有助于个体融入集体和个人对工作环境的适应。0~2年教龄是教师适应的关键期,针对这个教龄段的教师,管理者应注意引导其熟悉工作的同时加强与其沟通和合作。

四、探讨

基于在研究过程中的两点问题,提出探讨:

(一)要通过验证性因素分析的验证,对探索性因素分析得出的因素负荷量要求更高

在之前研究探索性因素分析时,删除因子负荷量低于0.5的项目后,就能较好地符合信度指标。在本次研究中我们增加了验证性因素分析以验证探索性因素分析后得出的维度的拟合度,发现需要删除因子负荷量低于0.6的项目后才能得到较好地符合拟合指标的结果。

(二)通过验证性因素分析,拟合程度得到较好的验证,但拉大了研究理论假设维度与统计得出维度之间的距离

在之前的研究中,我们得出小学教师组织沉默归因维度包括基于担心的自我保护的沉默、基于诚信合作的沉默、基于明智的自我保护的沉默、基于不满的沉默、基于默许的沉默。而本次研究得出的小学教师组织沉默归因维度包括:基于默许的沉默、基于合作的沉默、基于自我保护的沉默。相比而言,前者更接近研究理论设想的维度,而后者则缺少了对实际管理中常见到的诸如“沉默以示抗议”、“明哲保身”等现象的有效区分。如何更好地解决这一问题,也是我们今后需要思考的。

[1]潘静洲,周晓雪.组织管理中的归因研究综述[J].社会心理科学,2009(12):8-14.

[2]何丽红,杜军丽.组织沉默的研究综述及研究展望[J].社会心理科学,2010(8):63-67.

[3]Dyne L V,Ang S,Botero I C.Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs.Journal of Management Studies,2003,40(6):1359-1392.

[4]徐荣,曹安照.组织沉默研究述评及启示[J].中国人力资源开发,2009(6):18-20.

[5]赵冰.组织支持知觉与组织沉默的关系研究[D].开封:河南大学,2007:16-24.

[6]刘智强,荆波.组织政治行为对组织沉默的影响实证研究[J].预测,2008(3):36-42.

[7]郑晓涛,柯江林,石金涛,郑兴山.中国背景下员工沉默的测量以及信任对其的影响[J].心理学报,2008(2):219-226.

[8]李超平,鲍春梅.社会交换视角下的组织沉默形成机制:信任的中介作用[J].管理学报,2011(35):676-682.

[9]许思安,张积家.探析中小学校教师管理中的“组织沉默”现象[J].中国特殊教育,2009(9):77-80.

[10]黄赟琳,覃儒奎.论非语言行为(沉默)的文化内涵[J].重庆大学学报(社会科学版),2003(6):79-80.

[11]T.Talhelm,X.Zhang,S.Oishi,C.Shimin,D.Duan,X.Lan,S.Kitayama.Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture.SCIENCE,2014(5):603-608.

[12]江文,刘健,张积家,金志成.小学教师组织沉默自我归因调查研究[J].教育导刊,2009(9):40-43.