萨赫勒地带宗教冲突研究——兼论中国民族走廊研究的新视角

裴圣愚

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉430074)

萨赫勒(Sahel)地带是撒哈拉沙漠地区和苏丹大草原地区的结合带,是非洲北部白色人种地区和南部黑色人种地区的结合带,是非洲北部伊斯兰教地区和南部非伊斯兰教地区的结合带。萨赫勒地带尼日利亚、马里、苏丹等国家爆发的冲突一直以来都是国际社会关注的热点。

一、宗教冲突的形成

萨赫勒地带的宗教主要包括传统宗教、基督教和伊斯兰教,其中基督教和伊斯兰教是非洲的外来宗教。从历史发展的视野看,伊斯兰教在非洲的传播与阿拉伯民族的扩张密不可分,基督教在非洲的传播则得益于殖民者的到来,发展也晚于伊斯兰教。一方面,“伊斯兰教由于保持着它的特殊东方仪式,它的传播范围就局限在东方以及被阿拉伯贝都因人(Bedouin)占领和新移植的北非。在这些地方它能够成为主要的宗教,在西方却不能”[1]。另一方面,西方列强非常重视基督教在萨赫勒地带的传播,以阻止伊斯兰教向非洲南部发展,维护殖民统治的利益。所以说,从西方殖民时期以来,萨赫勒地带伊斯兰教和基督教之间就具有了对抗性。随着亚非拉民族解放运动的兴起和非洲国家获得独立,伊斯兰教在萨赫勒地带的影响力逐渐上升。目前,萨赫勒地带的8个国家(塞内加尔、毛里塔尼亚、马里、布基纳法索、尼日尔、尼日利亚、乍得、苏丹)均是伊斯兰合作组织(Organisation of Islamic Cooperation,OIC)成员国,表明这些国家均认同自身为伊斯兰国家。

从国家建构的角度看,伊斯兰教和基督教在经过非洲化之后,同非洲传统宗教一起成为了萨赫勒地带民族文化的重要组成部分,宗教信仰成为构建民族认同和国家认同的文化基础。但是,萨赫勒地带国家的边界基本上都是由殖民主义人为划分的,缺乏民族共同发展的历史基础,权力和利益的分配往往是按照民族进行的。因而,宗教成为大民族主义、地方民族主义所利用的一种有效的号召动员手段,“其目的就是为了利用宗教资源获取政治权力,而政府如果在国家宗教多样性问题上厚此薄彼,甚至利用一种宗教压制另一种宗教以维护其统治,就容易进一步加深宗教裂痕和矛盾,不利于培育促进民族国家一体化所需要的宽容、理解、平等以及和平共处等精神”[2]。事实上,自独立以来,萨赫勒地带国家主要的宗教矛盾便集中在国家世俗性、政治民主化、伊斯兰法等方面,其战争冲突便具有了宗教的背景,宗教信仰也就成为了萨赫勒地带冲突各方的一条鲜明的分界线。

二、宗教冲突的特点

(一)与民族冲突的交织

任何一种宗教都有一定的民族性,任何一个民族也都有一定的宗教性。民族与宗教的这种紧密关系,自然使得萨赫勒地带宗教间的冲突影响到该地区不同民族的关系,而民族间的冲突也影响到该地区不同宗教的关系,体现出一种深刻的复杂性。“在宗教之间的关系与民族之间的关系这两种关系之中,任何一种关系的和谐都可以促进另一种关系的和谐,任何一种关系的对抗性倾向也会导致另一种关系的对抗性倾向”[3]。

尼日利亚是萨赫勒地带的重要国家,是非洲第一人口大国,世界第六大穆斯林人口国家。尼日利亚居民中50%信奉伊斯兰教,40%信奉基督教,10%信仰其他宗教。尼日利亚最主要的民族是北部的豪萨-富拉尼族(占29%)、西部的约鲁巴族(占21%)和东部的伊博族(占18%),这三大民族在历史上都曾建立过自己的独立王国,有各自的版图和政权,有自己的社会和政治制度,语言宗教各异,经济发展水平也不一样。伊斯兰教在14世纪传入尼日利亚北部,被豪萨-富拉尼族所接受,到18世纪初,伊斯兰教已覆盖尼日利亚北部,并逐渐向南部地区传播。而到了18世纪末19世纪初,基督教随着殖民者的武力统治在尼日利亚南部地区发展起来,后逐渐向北部传播。现在,约鲁巴族中约一半信奉基督教,一半信奉伊斯兰教,而伊博族基本都信仰基督教。

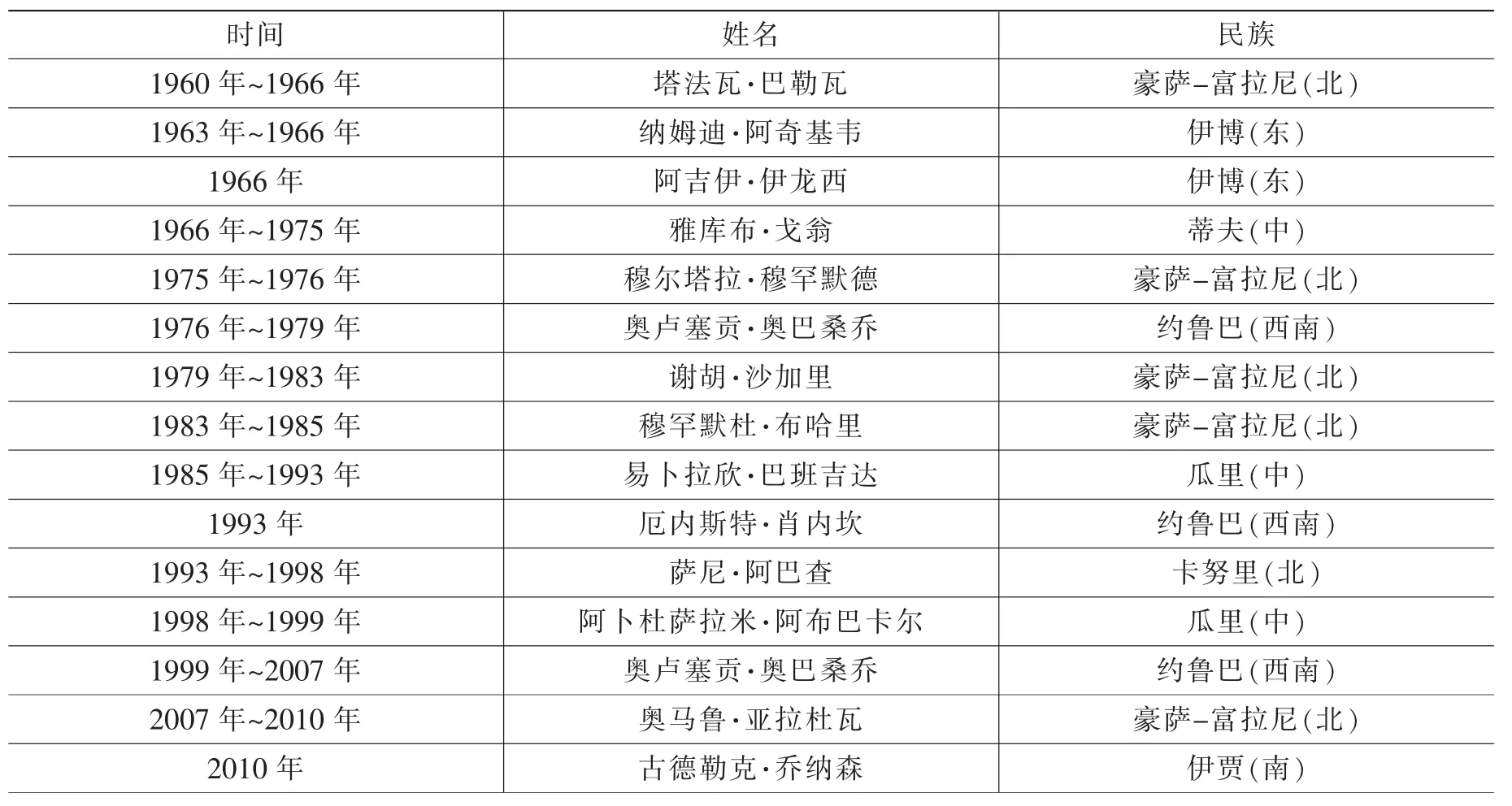

1967年5月到1970年1月的内战,就造成二百多万人死亡,其中多数为伊博族人。内战的发生,反映了尼日利亚民族之间的积怨和仇视,也反映了基督教与伊斯兰教的矛盾和斗争。“由于自身与政治密不可分的关系,伊斯兰教从一开始就在尼日利亚的社会和政治生活中占据主导地位。在许多穆斯林看来,尼日利亚的基督徒与英国殖民主义者在文化、宗教和社会上联系密切,因此是西方征服者和帝国主义的一部分。而对基督徒来说,他们最担心的是穆斯林在国家占据统治地位以及整个国家的伊斯兰化”[4]。而观察尼日利亚历任最高领导人的民族宗教背景,也能发现其南北方轮流担任的规律(见表1)。前总统奥巴桑乔是南方信奉基督教的约鲁巴族,接替他的亚拉杜瓦是北方信奉伊斯兰教的豪萨-富拉尼族。之后,来自南方伊贾族的信奉基督教的时任副总统乔纳森继任为总统。当乔纳森又在2011年的总统大选中获胜连任时,就引起了北方各州的严重骚乱。从某种角度说,这是北方对南北政治平衡局面被打破的一种强烈反应。

(二)极端势力的扩张

由于萨赫勒地带国家普遍存在长期贫困、政府腐败、民族宗教对立、警察滥用职权等问题,为极端组织的发展提供了温床,他们善于鼓动生活在边缘落后地区的年轻人,宣扬通过建立一个所谓更纯洁的宗教文化来改变现状。极端势力的扩张体现了萨赫勒地带复杂而脆弱的政治环境,并且在一定程度上与国际局势紧密联系。

“博科圣地”(Boko Haram)是活跃在尼日利亚的一个伊斯兰极端恐怖组织,“具有明确的反对尼日利亚世俗政府、推行伊斯兰教法的政治主张,并以恐怖手段宣示其存在和力量,对政府和人民造成极大的生命财产损失和恐慌心理”[5]。自2009年7月以来,该组织已经在尼日利亚制造了数百起恐怖袭击事件,导致超过6 000人死亡,数万人流离失所[6]。近年来,博科圣地抓住萨赫勒地带的不稳定局势不断壮大,爆炸袭击的能力得以提高,组织成员包括了乍得、毛里塔尼亚、尼日尔、索马里和苏丹等国的极端分子,而且其下属分支机构也得到了发展,其中最突出的是2012年成立的“安萨鲁”(Ansaru),主要目标是袭击在尼日利亚和周边国家的西方人。“事实上,当代伊斯兰教呈现出一种日趋异质化和碎片化的特点,不可避免地影响到极端组织的实际行动。高度选择性的教义解释、特殊的资金来源以及缺乏连贯性的思想体系等因素使得这些组织的发展存在多种难以预知的可能”[7]。这些组织不仅在尼日利亚制造恐怖袭击,还参与了马里的暴力冲突,对尼日利亚、萨赫勒地带、非洲,乃至整个国际社会的安全产生了极大的负面影响。

表1 尼日利亚最高领导人

图阿雷格人是非洲著名的跨界游牧民族,信仰伊斯兰教。殖民者任意划分的边界使得他们被分割在萨赫勒地带的多个国家。于是,他们要求在传统生活的阿扎瓦德地区(Azawad,包括马里、尼日尔北部和阿尔及利亚南部部分地区)建立独立政权,并一直进行武装分离活动。利比亚战争的“外溢效应”使得地区平衡被打破。2012年,图阿雷格人成立的“阿扎瓦德民族解放运动”(Mouvement National de Liberation de l’Azawad,MNLA)击败政府军,攻下了马里北部的基达尔、加奥和通布图3个大区,并宣布阿扎瓦德地区独立。同年3月,马里军人又在首都巴马科发动了政变。利用这一乱局,基地组织北非分支机构“伊斯兰马格里布基地组织”(Al-Qaeda Organization in the Islamic Maghreb,AQIM)联合活动在马里北部的 “信仰捍卫者”(Ansar Dine)、“西非统一圣战运动”(Movement for Unity and Jihad in West Africa,MUJWA)等极端组织不断扩大势力范围。Ansar Dine和MUJWA的目标是在马里全境实现伊斯兰教法治国,而AQIM则意在对整个非洲进行“圣战”。此后,MNLA和AQIM在北方推行伊斯兰教法、破除偶像崇拜、毁灭古迹等问题上产生尖锐矛盾,极端组织利用强势,实际控制了整个马里北部地区,图阿雷格民族分离主义实则已沦为极端势力和恐怖主义的附庸。

三、宗教冲突的实质

萨赫勒地带的宗教冲突让人不禁想起了亨廷顿的文明冲突论:在地区或者微观层面上,断层线冲突出现在不同文明的邻国或一国内不同文明的集团之间。断层线冲突具有相对持久、时断时续、暴力程度强、多种意识形态混杂等特点。虽然断层线战争与其他社会群体战争同样具有旷日持久、暴力程度高和意识形态含混不清的特征,然而,由于宗教信仰是区分文明的主要特征,因此断层线战争几乎总是在具有不同宗教信仰的民族之间展开,而且是在作为更大的文化实体的一部分的集团之间进行的战争[8]。那么,我们该如何认识萨赫勒地带的宗教冲突呢?

不可否认,文明冲突论在一定程度上反映了当前现实,在一些方面具有借鉴价值,但该理论显然过于强调文化差异,特别是宗教差异在冲突中的决定性作用了。第一,当然,“冲突是差异的产物,特别是穆斯林的伊斯兰教观念作为一种生活方式超越并结合了宗教和政治,而基督教则持有政教分离的观念。然而,冲突也产生于它们的排他性。这两种宗教都是一神教,与多神教不同,它们不容易接受其他的神;它们都用二元的、非我即彼的眼光看待世界;它们又都是普世主义者,声称自己是全人类都应当追随的唯一真正信仰;它们又都是负有使命感的宗教,认为其教徒有义务说服非教徒皈依这唯一的真正信仰”[9]。所有的宗教都强调自己的正统性,坚持自己的教义是唯一真理,使得宗教存在必然的排他性。因此,宗教自身是具有造成冲突的条件的。

第二,萨赫勒地带冲突的产生是各种因素综合作用的结果,宗教只是众多因素中的一种,与其他因素共同作用于矛盾。例如,苏丹南部自古就是黑人居住的地区,保留了传统的社会、文化、宗教传统和政治制度。而苏丹北部则不同,从九十世纪伊斯兰教开始传入,到15世纪这里彻底成为了阿拉伯人和穆斯林的聚居区。19世纪20年代埃及开始统治苏丹北方并扩展至南部,19世纪末英国占领苏丹南方,殖民主义采取了“分而治之”的政策,强化了南北之间的隔阂。英国原本希望统合苏丹南方和乌干达,但是1947年的朱巴会议决定统合苏丹南北方。苏丹内战爆发后,西方国家积极干涉,特别是苏丹丰富的石油资源更加牵动着西方国家的神经,妄图通过肢解苏丹来确保其在非洲的经济利益。可见,苏丹正是在历史与现实、内在与外来多种因素的共同作用下才走向分裂的。只是由于包括苏丹在内的萨赫勒地带各国都具有悠久的宗教传统,宗教便构成了萨赫勒地带矛盾冲突的特定背景和氛围,并渗透到几乎所有的冲突当中,“以致其他诸多冲突原因或因素,像领土问题、民族矛盾、经济利益、政治分歧、文化差异等,都被笼罩于其中,都难免在某种程度上渗透着并受制于宗教因素的重要影响”[10]。

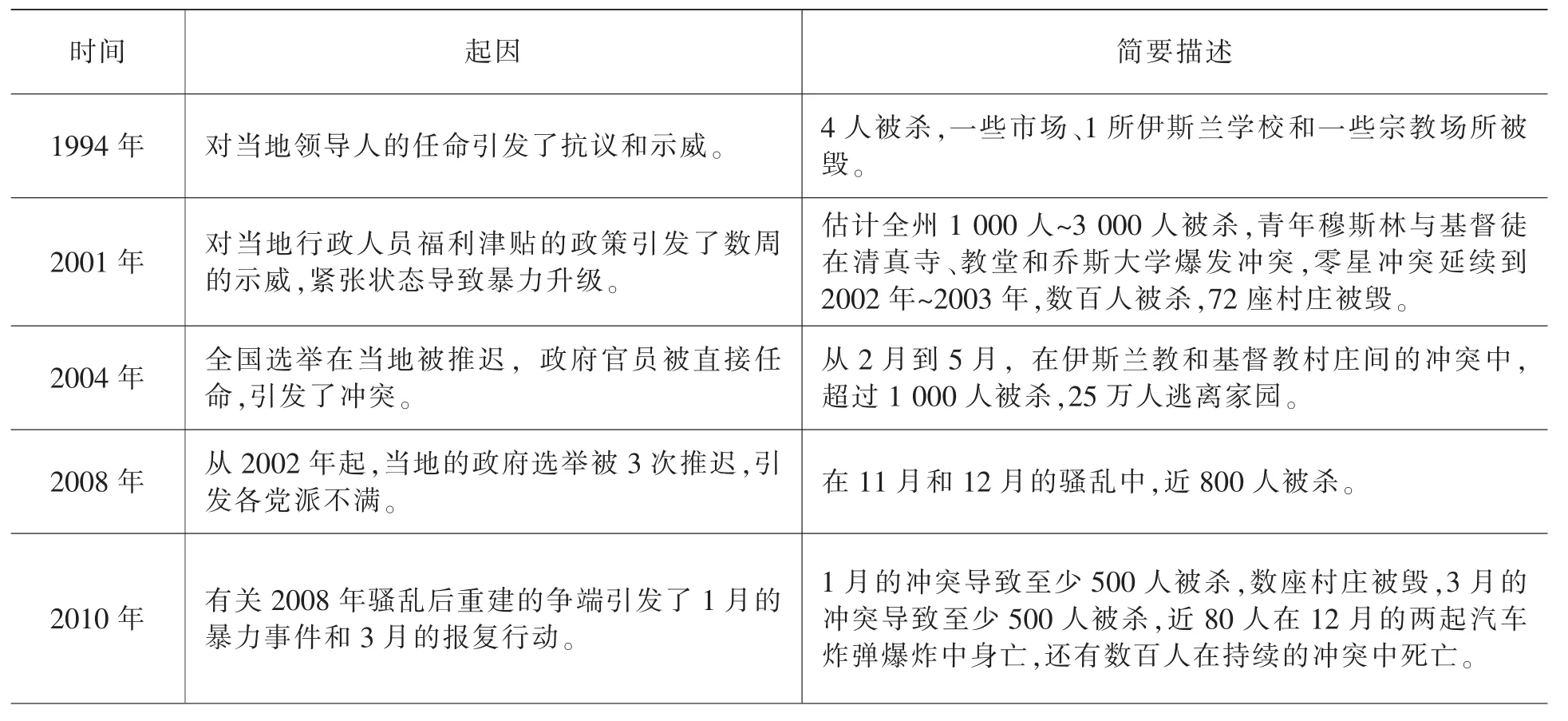

表2 尼日利亚高原州(Plateau)发生的大规模冲突(1994年~2010年)

第三,也是最为重要的,宗教冲突虽然表现为信仰差异所带来的矛盾,但其实质反映了具有宗教背景的各种社会关系对经济、政治和文化资源和权利的争夺。我们分析20世纪90年代以来在尼日利亚高原州发生的宗教冲突起因可以发现(见表2):民族或宗教总被认为是暴力冲突产生的主要因素,事实上,权利,尤其是政治权利被剥夺,民族和区域经济社会发展的不平衡以及人们对其他现实问题的恐惧和担忧才是根本性的原因。在高原州,土著族群成员拥有当地政府签发的“原住民证书”,可以享有当地政府控制的各种资源,而非原住民不仅无法享有当地政府控制的资源,甚至连一些基本权利也难以得到保障。一个人能否获得“原住民证书”,往往取决于他所属的族群能否取得对当地政府的控制,如果一个人所属的族群不能控制当地政府,那么即使他的家族定居在那里生活了几十年,甚至数百年也不会被授予“原住民证书”[11]。而尼日利亚不同的派别和团体往往利用这些问题,把民族和宗教的差异性变为政治操纵和资源竞争的工具,一些政客们不得不借助宗教组织和思想作为动员机制和意识形态体系。不完善且带有歧视性的法规助长了冲突的产生,影响了当地的政治生态,破坏了各国的民主进程,国家腐败和治理能力不足所带来的真空状态使得民众被迫向极端民族宗教团体寻求财富和机会以摆脱贫困。因此,每一次暴力行为的产生都将进一步激化南北方的矛盾,导致了民族认同先于国家认同,造成了和解更加困难,阻碍了泛尼日利亚认同的形成。尼日利亚总统办公室的一份报告就曾指出,虽然宗教和民族因素经常出现在冲突之中,但是导致对抗产生的根源是深层次的系统性问题,其核心就是政治权利与获得经济资源和机会之间的关系[12]。所以说,萨赫勒地带的宗教冲突根本上是以宗教文化为背景的不同利益集团间的冲突。宗教是萨赫勒地带矛盾冲突产生的重要原因,但并不是其决定性的原因。

萨赫勒地带的塞内加尔、毛里塔尼亚、乍得、苏丹、尼日尔等国的宗教冲突也在不同程度上反映出这些问题,表明该地区正面临着巨大的挑战。如果民族宗教之间的隔阂不被打破,经济、政治、文化交流不能自由开展,各种权力和利益不能合理分配,那么,制度化的不公平现象就会继续存在,并继续引发该地区的冲突。因此,各国应致力于国家的经济社会发展,惩治腐败,完善治理,创造对话与和解的条件,抵御极端宗教势力的影响。通过整合促进民族宗教关系的和谐,维护国家政局的稳定,实现区域的协同发展。①笔者曾提出萨赫勒地带国家解决民族宗教问题,实现内部与外部整合的路径。详见《非洲萨赫勒地带国家整合研究》,《西南民族大学学报》2013年第9期。

四、启示与思考

地理学家胡焕庸在1935年沿黑龙江瑷珲(即爱辉,今黑河)向西南至云南腾冲作了一条大致为倾斜45度的直线,把中国分为两部分:线之东南占全国面积的36%,居住着全国人口的94.2%;线之西北占全国面积的64%,人口占全国的5.8%(2000年第五次人口普查)。这条划分我国人口密度的对比线,被称为“胡焕庸线”,也被称为“黑河—腾冲线”。随着时间的推移,人们逐渐发现,这条线与气象上的降雨线、地貌区域分割线、文化转换的分割线以及民族界线均存在着某种程度的重合。胡焕庸线基本上与我国的400毫米等降水量线相重合,线东南方,降水充沛,以平原、水网、丘陵、喀斯特和丹霞地貌为主,自古农耕经济发达;线西北方,土地便向荒漠化发展,是草原、沙漠和雪域高原的世界,自古是游牧民族的天下[13]。20世纪80年代,费孝通先生提出了北部草原地区、东北山岳森林地区、青藏高原、云贵高原、沿海地区、中原地区、西北走廊、藏彝走廊和南岭走廊等“六区三走廊”的民族关系动态格局一盘棋思想。可以说,非洲的萨赫勒地带与中国的胡焕庸线、民族走廊的异曲同工之处说明其都是研究民族宗教关系的重要切入点。

(一)合与分的比较

与萨赫勒地带相似的地区一直是世界民族宗教问题研究的热点,从乌克兰到南斯拉夫、塞浦路斯,再到高加索、中东、南亚。通过中外比较我们不禁要问:为什么这些地区的民族宗教冲突不断,甚至带来国家的分裂,而中国却一直保持稳定?合与分的原因可能很多,但重要的一点就是中国民族走廊的存在。“民族走廊一方面保持着通道的性质,各区域文明中心地带的族群经常从民族走廊通过,文化互动频繁;另一方面民族走廊还保持着阻滞的性质,在多向的族群流动背景下,一些文化在民族走廊迟滞并沉积下来,让民族走廊具有多元文化特质”[14]。中国的民族走廊②费老未就“民族走廊”的概念进行专门论述。20世纪90年代,李绍明先生首次对“民族走廊”的概念进行了界定。李星星先生则将民族走廊体系发展成“二纵三横”的格局,二纵分别是“藏彝走廊”和“土家—苗瑶走廊”,三横则为“壮侗走廊”“阿尔泰走廊”以及“古氐羌走廊”,详见《论“民族走廊”“二纵三横”的格局》,《中华文化论坛》2005年第3期。实现了伊斯兰教、藏传佛教、道教及原始宗教等与各地区各民族社会文化的互动,进而推动了不同文化的合势,“特别是在世界范围或某个地区传播的制度化宗教,有被所有民族及社会群体接受和信仰,从而形成特定宗教文化复合体的可能”[15],如同“扣子”一样将不同的场域有机联接在一起,这对于中国的稳定发展来说有着至关重要的价值。那么,在世界范围内,无论是线、走廊,还是地带、地区,完全可以通过对这些相似对象的比较研究,透析分与合,考察差异与多样,思考冲突与共生,这将极大地彰显中国民族走廊理论研究的世界意义。

(二)中心与边缘的转化

萨赫勒,正如其本意“边缘”,被认为是非洲民族宗教研究的边缘地带,而分布在“胡焕庸线”两侧的民族走廊也总是被视为华夏文明的边缘。随着世界多极化、经济全球化的发展和我国全面深化改革步伐的加快,人类相互联系和依存的程度不断加深,越来越成为“你中有我、我中有你、谁也离不开谁”的命运共同体。所以,“需要考虑不同生态空间之间的有机的联系,需要重新反思中心与周边的学术概念在这一新的人类学视角中的特殊性问题”[16]。民族间的交往、交流、交融与宗教间的对话、理解、宽容有助于减少冲突,实现和平与发展。民族走廊和萨赫勒地带等所谓的“边缘”,其实恰是民族宗教关系互动的前沿,是极具生命力的文化主体。在秉承对走廊内部自然地理、历史文化、族群关系等问题进行研究的传统以外,要更加关注走廊对不同区域的影响,关注族际互动对整个国家建构的影响,关注宗教文化复合体对宗教发展的影响,使之成为考察民族宗教关系发展变化的新的“中心”。中国的民族走廊实际上也是宗教走廊、文化走廊、经济走廊和生态走廊,以民族走廊为“中心”能够更清晰地观察中国民族宗教的格局,更深入地理解中华民族的多元一体和一体多元。因此,民族走廊研究定位的转化符合世界和中国现实发展的需要,也是推动人类学、民族学理论研究的必然。

(三)共生与互嵌的重构

深化我国的民族宗教研究,要把握好3个层次:从宏观角度研究中华民族多元一体和一体多元格局;从中观角度研究各民族共生互补关系;从微观角度研究各民族相互嵌入式的结构。改革开放以来,民族发展模式由连续共生模式向一体化共生模式演变,民族共生介质的多样性和互补性更加明显[17]。同时,市场经济和城镇化的发展使我国的民族关系发生了很大变化,利益竞争开始引起文化和信仰上的冲突与排斥[18]。民族宗教结构无论是网络联系视角的结构嵌入性与关系嵌入性,还是虚拟联系视角的政治、文化和认知嵌入性[19],都正在发生深刻的变化。尤其是建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”国家战略的提出,将对我国民族地区的发展带来深远影响。在全面深化改革进程中,如何倡导文明宽容,防止极端势力和思想在不同文明之间制造断层线;如何增强“四个认同”,防止中国社会结构的“脱嵌”;如何实现各民族相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,防止人为推动民族融合与民族同化?面对这些新情况、新问题,我们可以也应该从民族走廊的研究中探寻答案。中国的民族走廊与世界其他类似地区相比,最突出的特征就是“和”文化。“和”不仅体现了中华文明的多元一体和一体多元,也展现了中国各种文化的共生与互嵌。所以,在重构的背景下探究“和”文化的新内涵,将丰富和创新民族走廊研究的内容。

总之,萨赫勒地带宗教冲突的形成可以从历史发展和国家建构两方面进行考察,其特点是与民族冲突的交织和极端势力的扩张。萨赫勒地带的宗教冲突根本上是以宗教文化为背景的不同利益集团间的冲突。中国的民族走廊与萨赫勒地带相似,都是研究民族宗教关系的重要切入点,通过合与分的比较可以彰显其研究的意义,实现中心与边缘的转化可以提升其研究的定位,理解共生与互嵌的重构可以丰富其研究的内容。

[1]崔建民,安春英,成红.马克思、恩格斯、列宁、斯大林论西亚非洲[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[2][8]李文刚.尼日利亚宗教问题对国家民族建构的不利影响[J].西亚非洲,2007,(6).

[3]何光沪.试论宗教与民族的关系[J].世界宗教研究,1996,(1).

[4]李文刚.“联邦特征”原则与尼日利亚民族国家构建[J].西亚非洲,2012,(1).

[5]周琪.尼日利亚“博科圣地”问题探析[J].西亚非洲,2013,(5).

[6]Michael Olufemi Sodipo,Mitigating Radicalism in Northern Nigeria.AFRICA SECURITY BRIEF.NO.26,August 2013.

[7]Terje Ostebo,Islamic Militancy in Africa.AFRICA SECURITY BRIEF.NO.23,November 2012.

[9][美]亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,刘绯,张立平,王圆译.修订版.北京:新华出版社,2010.

[10]张志刚.宗教与国际热点问题——宗教因素对冷战后国际热点问题和重大冲突的深层影响[J].北京大学学报,2008,(4).

[11]史静,周海金.尼日利亚乔斯地区宗教与族群冲突探析[J].国际论坛,2014,(4).

[12]Strategic Conflict Assessment:Consolidated and Zonal Reports(Abuja,Nigeria:Institute for Peace and Conflict Resolution,March 2003),p.160.

[13]滕艳,周飞飞.重读“胡焕庸线”——换个视角看“土地”[N].中国国土资源报,2012-06-27(5).

[14]葛政委,黄柏权.论民族走廊的形成机理[J].广西民族大学学报,2013,(2).

[15]王建新.人类学视野中的民族宗教研究方法论探析[J].民族研究,2009,(3).

[16]麻国庆.南岭民族走廊的人类学定位及意义[J].广西民族大学学报,2013,(3).

[17]许宪隆,袁年兴.中华民族的多元一体与各民族的共生互补——兼论“第二代民族政策”[J].中南民族大学学报,2012,(5).

[18]石硕.中国西部民族宗教格局与民族关系新趋势[J].西南民族大学学报,2014,(6).

[19]杨玉波,李备友,李守伟.嵌入性理论研究综述:基于普遍联系的视角[J].山东社会科学,2014,(3).