中学生心理素质与抑郁的关系:自我服务归因偏向的中介作用

胡天强,张大均

(西南大学 心理学部、心理健康教育研究中心,重庆市 400715)

一、引 言

心理素质是在中国素质教育大背景下提出的、在当下社会及学术领域使用广泛的本土化概念,是多学科关注、研究的领域,其中心理学与教育学的研究日趋活跃。关于心理素质的内涵,国内许多学者都进行了阐述,其中,张大均等人[1]认为,心理素质是个体在生理条件的基础上,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,具有基础、衍生和发展功能的,并与人的适应性行为和创造性行为密切联系的心理品质。它包括认知品质、个性品质和适应性三个维度。已有理论和实证研究都证明,心理素质在青少年适应和发展过程中起重要作用,心理素质培养是促进青少年心理健全发展、维护其心理健康的重要途径[1-8]。

作为心理健康的一个重要的消极指标,抑郁是中学生最常见也是最受研究者关注的情绪问题,抑郁与心理素质之间的关系是密切的。首先,心理素质本质上是一种稳定的心理品质,心理健康则是一种易变的心理状态,这一点已经被多数研究者认可[9-10]。张大均等人认为,心理素质与心理健康之间是“本”与“标”的关系,即心理素质是个体心理结构的核心层(本),是维护个体心理健康的重要条件;而心理健康是个体心理结构的状态层,是一定心理素质的状态反应(标)[8-9]。由此可知,个体的心理问题包括抑郁症状的产生以及消除在一定程度上是受心理素质支配的。其次,素质-压力模型(the diathesis-stress model)认为,个体的易损特质是造成其发展问题的重要因素,而某些有益素质却能对压力产生抑制,起到保护作用[11]。也就是说,面临同样的生活压力,心理素质水平高的个体可能较少受到压力的影响,进而产生较少的心理问题,如抑郁、焦虑以及各种精神障碍。最后,实证研究也表明,心理素质能够直接预测个体的抑郁状况[3][12-13];尚玉秀等人的研究还发现,心理素质差不仅是抑郁的危险因素,还在大学生自杀意念中占有重要地位[14]。

尽管心理素质与抑郁的密切关系已经得到广泛认可,但是影响这二者关系的因素还较少受到关注。自我服务归因偏向——一种积极的归因方式,探讨其在心理素质与抑郁之间所起的作用,也许能够为我们理解心理素质对抑郁的作用机制提供依据。自我服务归因偏向是指接受成功的荣誉而否认失败责任的倾向[15]。当个体对成功或正性事件的自身-持续-整体归因显著大于对失败或负性事件的归因时,自我服务归因偏向便形成了。大量实证研究表明自我服务归因偏向是普遍存在的,并且能够维护个体自尊,预测心理健康,避免失望、悲观和抑郁[16]。Mezulis等人的元分析进一步发现,罹患抑郁症的个体表现出最少的自我服务归因偏向,与之相反,正常人群则表现出非常多的自我服务归因偏向[17]。这似乎也表明,自我服务归因偏向在一定程度上可以保护个体免受抑郁的侵害。尽管目前还未有关于心理素质与自我服务归因偏向关系的直接研究,但综上相关研究我们认为,心理素质高的个体在面临失败或负性事件时会更多地采用积极的归因方式。苏志强等人的研究发现,心理素质高的小学生会更多地采用积极的应对方式,应对方式在心理素质与抑郁之间起着部分中介作用[13]。冯正直等人的研究也表明,心理素质训练能改善个体的应对方式,从而提高心理健康水平[18]。而应对方式在很大程度上又是受到自我服务归因偏向影响的[19],因此,本研究的目的是探讨中学生心理素质、自我服务归因偏向与抑郁之间的关系,我们假设自我服务归因偏向在心理素质与抑郁之间起中介作用。

二、方 法

(一)被试

采用整群抽样的方法,分别从吉林、天津、江苏、陕西、四川5省各选取1所中学,每所中学选取从初一至高三6个年级各1个班进行问卷施测。最终有1 570名中学生完成了所有测试,其中男生693人(44%),女生877人(56%);初一298人(19.0%),初二268人(17.1%),初三223人(14.2%),高一299人(19.0%),高二271人(17.3%),高三211人(13.4%)。被试年龄跨度为11~19(M=15.02,SD=1.79)岁。问卷施测取得了所有学校及被试的知情和同意。

(二)工具

1.中学生心理素质问卷

中学生心理素质问卷(2015年修订版)由张大均心理素质研究团队在该团队已有心理素质问卷[20-22]的基础上修订而来,包含34个题项,由认知品质、个性品质和适应性品质三个维度构成,采用1~5级计分,得分越高表明被试的心理素质水平越高。本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.890,三个维度之间的相关在0.444~0.480之间,三个维度与总分之间的相关在0.777~0.835之间,表明该问卷具有良好的信效度。

2.儿童归因方式问卷(修订版)

采用儿童归因方式问卷(修订版)(CASQ-R)[23]测量中学生的自我服务归因偏向。该量表由24个题项,即24个假定事件构成,其中12个积极事件,12个消极事件。每个题项对应2个选项,被试需要从中选择自己认为最能解释该事件发生的原因的一个选项,每个选项都对应归因方式的一个维度,选择代表内在、稳定或整体归因的选项记1分,选择代表外在、不稳定或特殊归因的选项记0分。积极事件归因与消极事件归因的得分等于各自题项得分之和,积极事件归因与消极事件归因得分之差即为自我服务归因偏向的得分。同已有研究一样,该问卷在本次测试中的内部一致性信度也比较低,积极事件归因和消极事件归因的内部一致性系数分别为0.369、0.418。

3.流调中心用抑郁量表

流调中心用抑郁量表(CES-D)由20个自陈式题项构成,用于评估被试近期(1周内)抑郁症状出现的频度,采用0~3级计分,得分越高说明抑郁症状越严重[24]。本研究中该量表的内部一致性系数为0.888。

(三)数据分析

本研究数据通过SPSS 17.0进行处理分析,主要包括以下步骤:(1)采用配对样本t检验方法,检验自我服务归因偏向在中学生中是否存在;(2)如果自我服务归因偏向得到证实,随即分析心理素质、自我服务归因偏向与抑郁的相关;(3)采用Preacher和Hayes[25]的偏向校正的百分位Bootstrap法,检验中学生自我服务归因偏向在心理素质与抑郁之间的中介效应。

三、结 果

(一)共同方法偏差的检验

共同方法偏差是指因为同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变[26]。本研究采用Harman单因素检验法对可能存在的共同方法偏差进行检验,即把所有变量放到一个探索性因素分析中,检验未旋转的因素分析结果。结果显示,特征值大于1的因子共有19个,且第一个因子解释的变异量为12.26%,没有出现“只析出一个因子或某个因子解释率特别大”的情况,由此可以推测本研究中的变量测量出现共同方法偏差的几率较小。

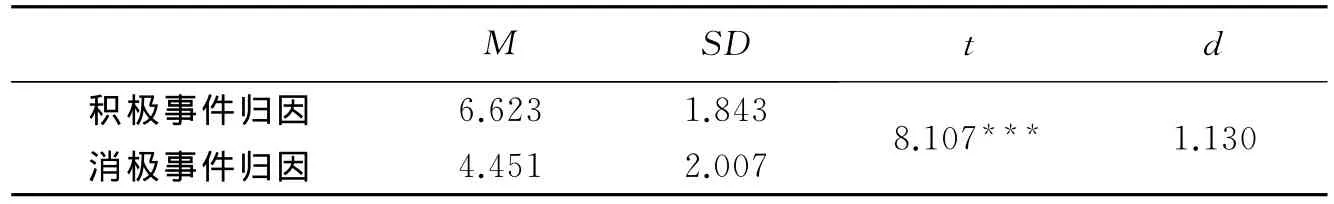

(二)中学生自我服务归因偏向的检验

由于自我服务归因偏向可能存在文化差异,并且缺少对中国中学生被试的研究,因此首先对本研究中的归因方式得分进行分析,采用配对样本t检验,检验自我服务归因偏向。结果显示,积极事件归因得分显著大于消极事件归因得分(t=28.107,p<0.001;d=1.130)(见表1),表明自我服务归因偏向在本研究的中学生群体中是存在的,可以进行下一步数据分析。

表1 积极事件归因与消极事件归因的配对样本t检验(N=1570)

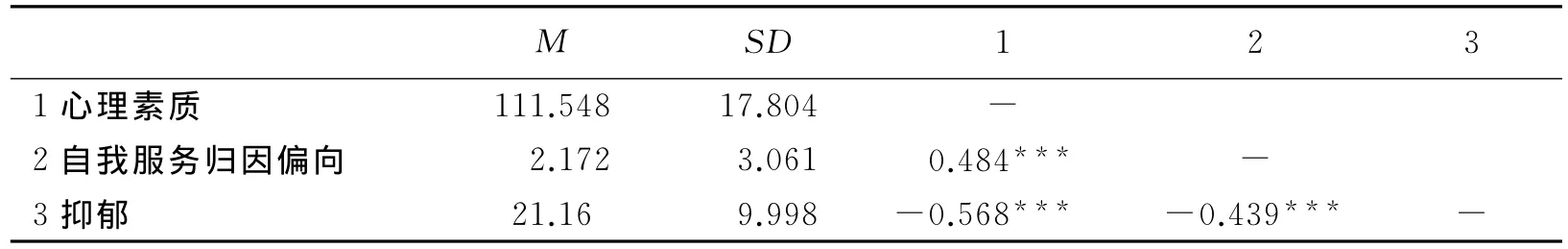

(三)中学生心理素质、自我服务归因偏向与抑郁的相关分析

表2列出了各变量的平均数、标准差和相关矩阵。结果表明,心理素质与自我服务归因偏向显著正相关,心理素质、自我服务归因偏向与抑郁均显著负相关。

表2 心理素质、自我服务归因偏向与抑郁的相关(N=1570)

(四)中学生自我服务归因偏向在心理素质与抑郁之间的中介效应检验

为探讨自我服务归因偏向在心理素质与抑郁之间的中介作用,首先将各个变量中心化,即各变量得分减去平均分,然后采用偏向校正的百分位Bootstrap法,对自我服务归因偏向在心理素质与抑郁之间的中介效应进行检验。结果显示,心理素质能够有效预测自我服务归因偏向(β=0.083,p<0.001)和抑郁(β=-0.319,p<0.001),自我服务归因偏向也能够有效预测抑郁(β=-0.700,p<0.001),且3个回归系数的95%置信区间均不包含0(见表3)。进一步分析发现,心理素质通过自我服务归因偏向预测抑郁的间接效应值(ab=-0.058)及其效果量(ab/c=0.183,ab/c'=0.224,k2=0.158,R2med=0.111)的Boot 95%置信区间均不包括0,因此间接效应显著(p<0.05)(见表4)。以上结果表明,自我服务归因偏向在心理素质与抑郁之间起着中介作用,中介效应为-0.058,占总效应的18.3%。

表3 各变量间的回归系数(N=1570)

表4 中介效果量检验(N=1570)

四、讨 论

本研究证实了自我服务归因偏向在中国中学生群体中的存在。有研究者认为,由于文化的差异,自我服务归因偏向只在西方文化背景下存在[27],自谦或者自我批评才是东方文化特别是中国人典型的归因风格[28]。本研究得出了与上述观点相悖的结论,初步探示了自我服务归因偏向的跨文化普适性,尤其是在中国青少年群体中,这种归因偏向的程度相当高(d=1.130)。这一结果也与Mezulis等人[17]的研究结果相一致,即青少年倾向于将成功或正性事件归因于自身的、持续的、整体的因素,而将失败或负性事件归因于他人的、暂时的、局部的因素。

本研究结果显示,中学生的心理素质与抑郁呈显著负相关,心理素质可以显著负向预测抑郁,这与前人[3][12]的研究结果是一致的,也与以往以大学生为研究对象所得到的结果相一致[13]。表明心理素质水平越高、越健全的中学生能够有效降低负性事件对自身的影响,体验到越少的抑郁情绪。这支持了心理素质对心理健康的预测和保护作用,开展心理素质教育,提升中学生心理素质水平至少对于降低中学生抑郁是有帮助的。中学生心理素质能够直接预测抑郁的原因可能是,抑郁作为一种心理健康状态,它与心理素质的功能性即适应能力密切相关。适应能力(或适应性)是在认知品质和个性品质的基础上衍生出来的、与心理状态或外显行为直接联系的心理品质。心理素质水平高就意味着个体不但具备良好的认知和个性品质,能够准确认识和正确对待客观事物,形成合理的信念;而且也具良好的适应能力,能操控自己的情绪和行为。对中学生而言,心理素质水平越高,表明其拥有的心理品质越健全、发展也越完善,在应对各种生活事件时心理素质的内在调节程度也越高,进而发挥其对心理健康的保护作用,如可减少抑郁等负面情绪的发生。此外,心理素质的测量和评定包含了抑郁等情绪方面的测量,而抑郁的测量也包含了心理素质的某些成分,如积极情绪、消极情绪等,这种测量项目上的交叉或许也是心理素质与抑郁相关较高的一个重要原因。

本研究验证了中学生心理素质对抑郁的负向预测作用后,引入自我服务归因偏向,考察了心理素质影响抑郁的作用机制。结果发现,同心理素质一样,自我服务归因偏向能够显著负向预测抑郁。这支持了抑郁的习得性无助理论[29]和无望感理论[30]的观点,即消极的归因方式能够预测个体当前以及未来的抑郁状态,而积极的归因方式却有利于个体的适应和发展。该结果也与已有研究的结果相一致[31],证明了自我服务归因偏向在预防个体情绪障碍方面发挥的作用,也提示我们,心理素质教育(如积极归因方式的训练)可以用来维护和促进中学生的心理健康。随着年龄的增长,中学生所经历的负性生活事件也逐渐增多并累积起来,自我服务归因偏向这样一种乐观的归因风格对中学生的作用是不言而喻的。一方面,作为积极归因方式的一种,自我服务归因偏向水平高意味着个体倾向于将失败或者负性事件产生的原因归结为他人的、暂时的、局部的因素,而将成功或正性事件产生的原因归结为自身的、持续的、整体的因素,这样归因不仅使得个体比较容易摆脱失败或负性事件引发的消极情绪的影响,而且还能从成功或正性事件中获得满足感,进而累积更多的积极情绪,并最终帮助个体积极归因未来可能遇到的各种生活事件,形成良性循环。另一方面,自我服务归因偏向本质上是一种自我保护策略,它能帮助个体形成积极的自我认知,并在此基础上构建起积极的自我概念,这对于减少个体抑郁症状是非常有利的[32]。

本研究还发现心理素质可以通过自我服务归因偏向间接预测抑郁,自我服务归因偏向在心理素质与抑郁之间起着显著的中介作用,中介效应占总效应的18.3%。这提示我们,除了应对方式[13],心理素质是能预测个体的抑郁水平乃至心理健康的另一个重要变量,就是心理素质水平高的个体能够用积极的观点和态度面对成功或失败,该发现为我们解读心理素质与抑郁的关系提供了新的视角。心理素质包括认知、个性和适应性,是心理和行为的内容要素和功能价值的统一体,它直接决定了个体如何认知、处理各种生活事件。人都有保护自己脆弱面的倾向。心理素质水平高的个体可能更倾向于采取对自身有利的方式对成功或失败进行归因,从而较少体验到抑郁情绪;而心理素质水平低的个体对生活事件尤其是负性生活事件比如学业困扰、人际矛盾等的归因可能更消极,感受到的抑郁等负性情绪的几率也大得多。因此,作为典型的积极归因方式,自我服务归因偏向也就可能成了健全心理素质的中学生用以减轻负性事件的影响、抵御抑郁侵害的有效认知归因方式。本研究结果启示我们,在中学生的心理素质培养和心理健康教育中,有必要强调归因方式的重要性,尤其是在面对学业、人际失败等负性事件时,可以通过引导中学生进行一定的自我服务归因,从而减少抑郁等负性情绪,维护心理健康,促进健全发展。

[1] 张大均,冯正直,郭成,等 .关于学生心理素质研究的几个问题[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,2000,26(3):56-62.

[2] 樊富珉,王建中 .北京大学生心理素质及心理健康研究[J],清华大学教育研究,2001(4):26-32.

[3] 王极盛,丁新华 .中学生创新心理素质与心理健康的相关研究[J].心理科学,2002,25(5):538-638.

[4] 张大均 .论人的心理素质[J].心理与行为研究,2003,1(2):143-146.

[5] 张大均 .学校心理素质教育概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2004.

[6] 冯正直,张大均,范华泉 .中学生心理素质特点的初步研究[J].心理科学,2004,27(4):890-895.

[7] 张大均 .青少年心理健康与心理素质培养的整合研究[J].心理科学,2012,35(3):530-536.

[8] 刘传星,雷燕 .心理素质研究30年:回眸与评析[J].西南大学学报:社会科学版,2015,41(3):96-100.

[9] 张大均,王鑫强 .心理健康与心理素质的关系:内涵结构分析[J].西南大学学报:社会科学版,2012,38(3):69-74.

[10] Zhang D J,Wang J L,Yu L.Methods and Implementary Strategies on Culvating Students'Psyhological Suzhi[M].New York:Nova Science Publishers,2011.

[11] Roisman G I,Newman D A,Fraley R C,et al.Distinguishing Differential Susceptibility from Diathesis-Stress:Recommendations for Evaluating Interaction Effects[J].Development and Psychopathology,2012,24(2):389-409.

[12] 王极盛,赫尔实,邱炳武 .中学生抑郁(CES-D)与心理素质的关系[J].健康心理学杂志,1998,6(1):92-93.

[13] 苏志强,张大均.8~12岁儿童心理素质与抑郁的关系:应对方式的中介作用[J].中国特殊教育,2015(2):72-77.

[14] 尚玉秀,董桂清,刘婷 .银川市大学生自杀意念及抑郁影响因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(8):934-936.

[15] 郭婧,吕厚超,黄希庭,等 .自我服务偏向研究现状与展望[J].心理科学进展,2011,19(7):1054-1060.

[16] Taylor S E,Lerner J S,Sherman D K,et al.Are Self-enhancing Cognitions Associated with Healthy or Unhealthy Biological Profiles[J].Journal of Personality and Social Psychology,2003,85(4):605-615.

[17] Mezulis A H,Abramson L Y,Hyde J S,et al.Is There A universal Positivity Bias in Attributions?A Meta-analytic Review of Individual,Developmental,and Cultural Differences in The Self-Serving Attributional Bias[J].Psychological Bulletin,2004,130(5):711-747.

[18] 冯正直,汪涛,杨国愉,等 .心理素质训练对军人应对方式的影响[J].第四军医大学学报,2006,27(4):301-304.

[19] Sanjuan P,Magallares A.Coping Strategies as Mediating Variables between Self-serving Attributional Bias and Subjective Wellbeing[J].Journal of Happiness Study,2014,15(2):443-453.

[20] 冯正直,张大均 .中学生心理素质量表的研制[J].中国行为医学科学,2001,10(3):223-225.

[21] 冯正直,张大均,范华泉 .中学生心理素质特点的初步研究[J].心理科学,2004,27(4):890-895.

[22] 杨念 .中学生心理素质问卷修编及其发展特点研究[D].重庆:西南大学,2011.

[23] Thompson M,Kaslow N J,Weiss B,et al.Children's Attributional Style Questionnaire-Revised:Psychometric Examination[J].Psychological Assessment,1998,10(2):166-170.

[24] Radloff L S.The CES-D Scale:A Self-report Depression Scale for Research in The General Population[J].Applied Psychological Measurement,1977,1(3):385-401.

[25] Preacher K J,Hayes A F.Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models[J].Behavior Research Methods,2008,40(3):879-891.

[26] 周浩,龙立荣 .共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6):942-950.

[27] Anderson C A.Attributional Style,Depression,and Loneliness:A Cross-Cultural Comparison of American and Chinese Students[J].Personality and Social Psychology Bulletin,1999,25(4):482-499.

[28] 胡金生,黄希庭 .自谦:中国人一种重要的行事风格初探[J].心理学报,2009,41(9):842-852.

[29] Abramson L Y,Seligman M E,Teasdale J D.Learned Helplessness in Humans:Critique and Reformulation[J].Journal of Abnormal Psychology,1978,87(1):49-74.

[30] Abramson L Y,Metalsky G I,Alloy L B.Hopelessness Depression:A Theory-based Subtype of Depression[J].Psychological Review,1989,96(2):358-372.

[31] Morris S J.Attributional Biases in Subclinical Depression:A Schema-based Account[J].Clinical Psychology & Psychotherapy,2007,14(1):32-47.

[32] Wu P C,Kuo S T.Academic Achievement,Self-concept and Depression in Taiwanese Children:Moderated Mediation Effect[J].School Psychology International,2015,36(1):36-53.