中学生心理素质、情绪调节策略与生活满意度的关系

董泽松,张大均

(西南大学 心理学部、心理健康教育研究中心,重庆市 400715)

一、引 言

心理素质(Psychological Suzhi)是中国素质教育背景下提出的本土化概念,其在心理健康机理中具有核心作用,是维护个体心理健康的重要条件[1]。教育部在《中小学心理健康教育指导纲要》(教基〔2002〕14号)中指出,良好的心理素质是人的全面素质中的重要组成部分,心理健康教育是提高中小学生心理素质的教育[2]。教育部在《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》(教基〔2012〕15号)中进一步强调,中小学心理健康教育总目标是提高全体学生的心理素质,培养他们积极乐观、健康向上的心理品质[3]。心理素质与心理健康的关系是“本”与“标”的关系,心理素质是个体心理健康的内源性因素,心理健康是心理素质的重要外在表现[4]。

王鑫强在对构建的心理素质与心理健康关系模型进行检验时发现,中学生心理素质对其生活满意度有显著的正向预测作用[5],但尚未见对心理素质影响中学生生活满意度的内部机制进行探讨。有研究者指出,心理素质健全且水平高的个体能较好调节和缓冲学业压力、考试失败对心理健康水平的影响[6]。中学生正处于情绪情感发展的“暴风骤雨”时期,情绪不稳定、两极化等情绪体验明显,使用不同的情绪调节策略对其心理状态会有不同的影响[7]。从以上分析可见,心理素质对中学生生活满意度的影响除直接作用方式外,还可能通过其他因素(如情绪调节策略)的间接方式来实现。所谓情绪调节策略是指为达到情绪调节的目的,个体进行的有计划、有意图的努力和做法[8]。Gross认为,认知重评和表达抑制是两种最常用和最有价值的降低情绪反应的策略[9]。其中,认知重评是指改变对情绪事件的理解和改变对情绪事件个人意义的认识;表达抑制是指抑制将要发生或正在发生的情绪表达行为[10]。有研究表明,相较于表达抑制,认知重评的使用能让个体的人际关系更为良好,并报告更高水平的幸福感[11]。龚玲等在研究大学生情绪调节策略与生活满意度关系时发现,认知重评策略与大学生生活满意度显著相关,而表达抑制策略与生活满意度无显著相关[12]。另有研究显示,惯常使用认知重评策略的个体具有更高的生活满意度[13]。根据以上分析,本研究假定心理素质会通过作用于认知重评策略的方式对中学生生活满意度产生影响。

综上,本研究试图考察中学生心理素质与生活满意度关系的内部机制,即探讨情绪调节策略在中学生心理素质与生活满意度之间的中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

本次调查共发放问卷1 800份,回收有效问卷1 726份,有效回收率为95.9%。其年龄范围在10~20(15.18±1.83)岁之间,其中男生862人,女生864人。

(二)研究工具

1.中学生心理素质问卷(简化版)

该问卷是张大均课题组(2014)最新修订版,问卷包括认知、个性、适应性三个维度,共34题,采用五点计分方式,从“非常不符合”到“非常符合”,其中5、8、11、14、17、23、29题项为反向记分,分数越高,表明心理素质越好。本研究中,中学生心理素质问卷总分和认知、个性及适应性三个维度的内部一致性系数分别为0.88、0.86、0.84、0.80。

2.情绪调节问卷

采用Gross和John编制的情绪调节问卷(Emotion Regulation Questionnaire,EPQ)[14]。该问卷用于测量个体使用认知重评和表达抑制这两种情绪调节策略的倾向。问卷共有10个项目,采用7点评分,“1”表示完全不同意,“7”表示完全同意,得分越高,表明个体越倾向于采用某种情绪调节策略。在本研究中,认知重评维度和表达抑制维度的内部一致性信度分别为0.74和0.66。

3.生活满意度量表

生活满意度量表(Satisfaction With Life Scale,SWLS)由Diener(1985)编制,包含5个题项,采用7点计分,得分越高表示生活满意度水平越高。该量表主要测量个体的主观生活满意度,在国内得到了广泛应用且信、效度良好[15]。本研究中该量表的内部一致性信度为0.83。

(三)研究程序

采用分层随机抽样的原则,分别在华东、东北、华中、华北、西北和西南地区的中学生中抽样施测,施测方式为团体施测。主试为经过严格培训的心理学教师或研究生,采用相同的指导语。要求被试仔细阅读指导语,然后按要求填写问卷,施测时间为35分钟左右,所有问卷当场回收。

(四)数据的统计处理

采用SPSS16.0对数据进行统计处理和分析,主要包括描述性统计、t检验、相关分析和多元线性回归分析。采用单一因子检验法对共同方法偏差进行检验[16],具体将心理素质、情绪调节策略和生活满意度的所有项目共同进行探索性因素分析,查看因子旋转前的结果,若只抽取出一个主成分或者第一个成分能够解释方差的大部分变异则认为存在严重的共同方法偏差。本研究的结果表明,未旋转情况共提取出了9个主成分,第一个主成分解释了总方差变异的21.42%,少于40%,因而可以认为本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

三、结果分析

(一)中学生心理素质、情绪调节策略、生活满意度的性别差异

从表1可见,不同性别中学生在心理素质总分和认知、个性维度上的得分比较无显著差异,但女生在心理素质适应性维度上得分显著高于男生;男生在情绪调节的表达抑制策略上得分要显著高于女生;中学生生活满意度的性别差异未达统计学显著水平。

表1 中学生心理素质、情绪调节策略和生活满意度的性别差异特点分析(n男=862,n女=864)

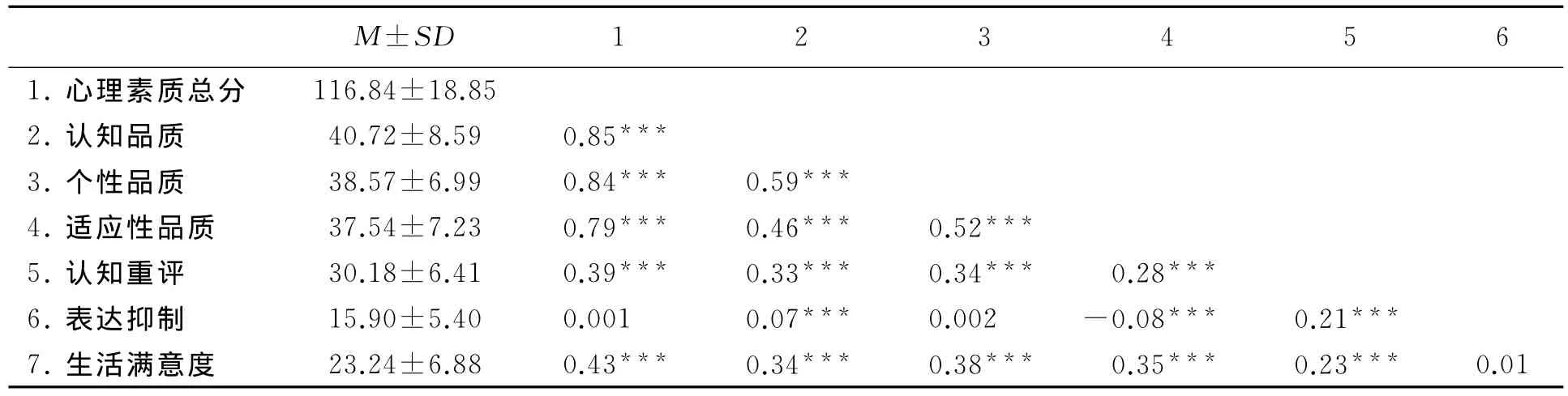

(二)中学生心理素质、情绪调节策略和生活满意度的相关分析

从表2可看出,中学生的心理素质总分及各维度得分与认知重评策略和生活满意度之间有着显著的正相关;此外,认知重评策略与生活满意度之间也存在显著的正相关。

表2 中学生心理素质、情绪调节策略和生活满意度的相关分析(r)

(三)情绪调节策略在中学生心理素质与生活满意度间的中介作用分析

参照Baron和Kenny提出的中介效应检验程序[17],对情绪调节策略在中学生心理素质与生活满意度之间的可能中介效应进行了分析。首先做预测变量、结果变量和中介变量间的相关,表2结果表明,三类变量之间的相关均达到显著性水平。接着做三步回归分析考察中介效应是否存在。以下回归分析中均控制了年龄和性别的影响,将其转换为虚拟变量进入方程。

根据三步回归法,我们分别对认知重评策略和表达抑制策略在中学生心理素质和生活满意度之间的中介作用进行了分析检验,第一步做心理素质对生活满意度的回归分析;第二步做心理素质对认知重评策略或表达抑制策略的回归分析;第三步,做心理素质和认知重评策略或表达抑制策略对生活满意度的回归分析。所得结果如下:

表3 认知重评策略的中介效应依次检验

表4 表达抑制策略的中介效应依次检验

从表3和表4可以看出,认知重评策略在中学生心理素质和生活满意度之间起着部分中介作用,中介效应量为0.37×0.07/0.40=6.48%。但表达抑制策略在中学生心理素质与生活满意度之间的中介作用并不显著。

四、讨 论

(一)中学生心理素质、情绪调节策略的性别差异特点

本研究表明,不同性别中学生在心理素质总分和认知、个性维度上的得分比较无显著差异,但女生在适应性维度的得分显著高于男生,这与已有研究结果相同[18]。分析男女生在心理素质适应维度得分差异的原因,一方面,中学阶段的女生在心理整合能力和自我意识成熟度上要优于男生,这也会使她们以更灵活的方式适应生活和学习的要求[19];另一方面,与男生相比,女生会知觉到更多来自教师、同班同学和朋友的支持[20],这会让她们更充分地利用外部支持资源以应对成长中出现的问题和挑战。本研究发现,男生在情绪调节的表达抑制策略上的得分要显著高于女生,这与Gullone等人追踪研究结果一致[21]。有研究者认为情绪调节策略的性别差异与个体的文化生活环境有关,中国传统文化和家庭教育环境要求男性应比女性坚强、克制和稳重,在这样文化背景下成长起来的男性更倾向于抑制自己的情绪感受和内心体验[22]。

(二)中学生心理素质、情绪调节策略、生活满意度的关系

本研究结果表明,中学生心理素质总分及各维度得分与情绪调节的认知重评策略间有显著正相关。心理素质是与人的社会适应行为和创造行为密切联系的心理品质,具体表现为认知品质、个性品质和适应性品质的相互融合[5],那些具备较高心理素质的个体,凭借自己的人格和认知能力的优势,能够在社会生活中达到良好的社会适应状态[23],这也意味着良好适应个体会以较积极的方式认知生活事件的意义并作出对自身发展有利的解释。具体到本研究,心理素质水平较高的中学生在面对生活学习中的负性情绪事件时,较可能通过对负性情绪事件进行积极评价的方式来维持内部心理状态的和谐。

本研究发现中学生心理素质与生活满意度之间存在显著的正相关,这也与以往研究结论相一致[8],即心理素质水平高的个体对自身生活环境和生活状态满意程度相对较高。此外,本研究结果表明中学生的认知重评策略与其生活满意度之间有显著的正相关,这也验证了陈琴等的研究结果[24]。认知重评策略让个体以更加积极的方式理解使人产生挫折、生气、厌恶等负性情绪的事件,或对情绪事件进行合理化[10],这也使得个体能将生活满意度维持在相对稳定的水平。

(三)认知重评策略在中学生心理素质与生活满意度间的中介作用

本研究发现,相对于表达抑制策略,认知重评策略在心理素质和中学生生活满意度之间起着部分中介作用。这也对心理素质影响中学生生活满意度的内部机制做了初步揭示,即在日常生活中心理素质会以作用于个体认知重评策略的方式间接影响中学生的生活满意度。心理素质是以一定的心理特质要素为基础,通过与外部环境交互作用,选择、适应和改变环境,使自身与环境和谐协调的适应能力[23]。具体在本研究中,这种交互作用主要体现在面对同样的负性生活事件时,那些心理素质水平较高个体会通过改变对负性生活事件个人意义的认识来维持自身与环境间的和谐。也就是说,心理素质水平较高个体之所以适应良好(在本文中主要体现为较高生活满意度的保持),可能与其在日常生活中惯常使用认知重评的情绪调节策略有着较为紧密的联系。

本研究显示表达抑制策略对中学生生活满意度未产生显著影响。这也反映了表达抑制策略在情绪调节过程中的突出特点,即该策略主要是抑制个体的情绪表达行为,但不会降低情绪的心理体验,甚至还会由于抑制情绪行为表达而增强情绪的生理反应[25]。换言之,在面对生活中的负性生活事件时,表达抑制策略的使用并不能降低个体由于负性生活事件带来的负性情绪体验,而这也意味着该策略的使用无助于个体良好生活满意度水平的保持。

[1] 张大均,李晓辉,龚玲 .关于心理素质及其形成机制的理论思考——基于文化历史活动理论的探讨[J].西南大学学报:社会科学版,2013,39(2):71-76.

[2] 中华人民共和国教育部 .教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要》的通知[N].教育部政报,2002(9):419-422.

[3] 教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/zwgk/2012-12/18/content_2292504.html.

[4] 张大均 .学校心理素质教育概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2004:30-34.

[5] 王鑫强,青少年心理素质与心理健康关系模型的建构与验证[D].重庆:西南大学,2013.

[6] 张大均,王鑫强 .心理健康与心理素质的关系:内涵结构分析[J].西南大学学报:社会科学版,2012,38(3):69-74.

[7] 乔云燕 .情绪性青少年情绪调节策略研究[D].北京:首都师范大学,2011.

[8] 马伟娜,姚雨佳,桑标 .认知重评和表达抑制两种情绪调节策略及其神经基础[J].华东师范大学学报:教育科学版,2010,28(4):50-55.

[9] Gross J J.Handbook of Emotion Regulation[M].New York:The Guilford Press,2007:3-15.

[10] 王振宏,郭德俊 .Gross情绪调节过程与策略研究述评[J].心理科学进展,2003,11(6):629-634.

[11] Richards J M,Gross J J.Emotion Regulation and Memory:The Cognitive Costs of Keeping One's Cool[J].Journal of Personality and Social Psychology,2000,79(3):410-424.

[12] 龚玲,王鑫强,齐晓栋 .情绪调节策略与生活满意度的关系:人际关系的中介作用[J].西南师范大学学报:自然科学版,2013,38(6):145-149.

[13] Gross J J,John O P.Individual Differences in Two Emotion Regulation Processes:Implications for Affect,Relationships,and Well-being[J].Journal of Personality and Social Psychology,2003,85(2):348-362.

[14] 夏凌翔,高昕,夏欣 .人际自立特质对大学生情绪调节策略作用的纵向研究[J].心理科学,2015,38(2):116-122.

[15] 熊承清,许远理 .生活满意度量表中文版在民众中使用的信度和效度[J].中国健康心理学杂志,2009,17(8):948-949.

[16] 周浩,龙立荣 .共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6):942-950.

[17] Baron R M,Kenny D A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[18] 王鑫强,覃丽 .川渝鄂中学生心理素质现状及特点的调查研究[J].教育研究与实验,2014(1):86-91.

[19] 冯正直,张大均,范华泉 .中学生心理素质特点的初步研究[J].心理科学,2004,27(4):890-895.

[20] Bokhorst C L,Sumter S R,Westenberg P M.Social Support from Parents,Friends,Classmates,and Teachers in Children and Adolescents Aged 9to 18Years:Who is Perceived as most Supportive?[J].Social Development,2010,19(2):417-426.

[21] Gullon E,Hughes E K,King N J,Tonge B.The Normative Development of Emotion Regulation Strategy Use in Children and Adolescents:a 2-year Follow-up Study[J].Journal of Child Psychology and Psychiatry,2010,51(5):567-574.

[22] 刘红梅 .中学生情绪调节策略特点及其与人际关系的相关研究[D].重庆:西南大学,2010.

[23] 张大均 .论人的心理素质[J].心理与行为研究,2003,1(2):143-146.

[24] 陈琴,王振宏 .认知重评策略与生活满意度:情绪和心理韧性的多重中介效应[J].中国临床心理学杂志,2014,22(2):306-310.

[25] Gross J J.Antecedent-and Response-focused Emotion Regulation:Divergent Consequences for Experience,Expression,and Physiology[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,74(1):224-237.