生态危机与大自然文学

程虹的美国自然文学研究著作《寻归荒野》等增订版2013年由三联书店出版后,因为作者是总理夫人,主流媒体特别关注,一时间,有多家出版社推出了“自然文学”系列图书。但《寻归荒野》的价值何在,自然文学到底是什么,有什么价值和意义,我们应该如何去理解,却少有人思考。其实,研究大自然文学(Nature Writing),谈论生态文学(Ecoliterature或Ecological Literature),甚至探讨与环境、生态有关的问题,都要了解什么是生态危机,认识到其严重性。这不只是经济学家、政治学家和政府首脑要严肃对待的问题,对文学研究者来说,生态危机也是一个需要关注的课题。

一、生态危机

生态危机(Ecological Crisis)是一个人所共知的名词。国内从事生态批评(Ecocriticism)、生态文艺学和生态美学研究的人,差不多一写论文,必要先拿出一个章节来描述什么是生态危机,来阐述生态危机给人类带来的后果。

生态危机在中国,已经是每一个人都为之焦虑的问题。空气污染,雾霾肆虐;河流污染,各地很多地下水都无法直接饮用;森林砍伐,很多山峦都是光秃秃的,因此一下大雨,就有泥石流,就有山洪爆发;草原被过度放牧,加上挖矿采矿,导致很多草原变成荒原……如此等等,生态危机已经威胁到了粮食安全和国家安全,威胁到了国家和民族的长远利益,也威胁到了每一个人的生活质量和生命安全。

谈到生态危机,有两部书需要细读。第一部就是美国自然文学作家,也是环保先锋蕾切尔·卡森的《寂静的春天》。[1]它出版于1962年,描述了滥用化学农药对生态环境和人类所造成的威胁,它的出版是美国环保史上一个标志,促成了地球日的建立。它的扉页有一句话,令人警醒:“谨以此书呈献给申明‘人类已经失去预见和自制能力,人类自身将摧毁地球并随之灭亡之论的艾伯特·施韦策。”这部书一共17章,第一章《明天的寓言》用散文的笔法,描述了美国中部有一个城镇,这里的一切生物都与周围环境相处和谐,原野生机勃勃,小鸟儿歌唱,鱼儿在清澈的小溪里游荡,但有一天,这里来了一批居民,他们在这里建房筑仓,情况发生了变化。有一天,神秘莫测的疾病袭击了成群的小鸡和牲畜,到处是死亡的阴影,孩子中也出现了一些突然的、不可解释的死亡现象。各种鸟儿的啼唱再也听不到了,这里的春天没有了小鸟的喧闹,变得异常寂静。然后从第二章《忍耐的义务》起,作者以生物学家的严谨,描述了化学农药,尤其是滴滴涕给美国环境带来的极大破坏。整本书感性、生动而富有理性的智慧,充满了忧患。美国前副总统阿尔·戈尔为这部书写了序言,在序言里他高度评价了蕾切尔·卡森对促进美国环保事业所做的贡献。他说:“她唤醒的不止是我们国家,还有整个世界。”[2]卡森在写作《寂静的春天》时正患乳腺癌,而研究表明这种疾病与化学品污染有关系,戈尔认为卡森是一位科学家和理想主义者,是为自己的生命写作。他认为《寂静的春天》堪与《汤姆叔叔的小屋》媲美。戈尔甚至认为,《汤姆叔叔的小屋》批判的奴隶制度终结了,但《寂静的春天》里关注的化学污染却没有完结,而且用于农场的农药越来越多,污染问题越来越严重,因此《寂静的春天》的影响更大更久远。戈尔在其序言的最后说:“蕾切尔·卡森的影响已经超过了她在《寂静的春天》中所谈及问题的疆界。她将我们带回到一个基本观念,这个观念在现代文明中已丧失到令人震惊的地步,这个观念就是:人类与大自然的融洽相处。《寂静的春天》犹如一道闪电,第一次向人们显示出什么才是我们这个时代最重要的事情。”[3]戈尔对蕾切尔·卡森的评价一点也不夸张,他细读了《寂静的春天》,也亲身感受到了它的力量,它的影响,它的召唤力和时代意义。

就中国而言,环境污染问题已经难以解决。发达国家之前走过的环境污染之路,按说可以避免,但“先污染,再治理”的现实依然摆在面前。正如该书中文版序言里梁从诫所说的:“中国今天面临的环境问题,要比上世纪六十年代卡森笔下所描述的情景不知要严重多少倍。”[4]

第二部就是巴西生态学者、环保运动奠基人何塞·卢芩贝格的《自然不可改良》。这部书的书名就令人难忘。其前言对卢芩贝格及其所奋斗的环保事业作了比较详细的介绍,展现了他所追求的“绿色哲学”。卢芩贝格1990至1992年曾担任巴西环保部长,在执掌环保部之后,他让所有破坏环境的大项目纷纷下马,还宣布停建了经由秘鲁连接太平洋和亚马逊流域的公路,同时禁止在世界上最大的露天矿床卡拉加兴建更多的冶炼高炉,而这些高炉通常都是使用从雨林开采烧制的木炭作为冶金燃料的。当时的总统科洛尔面对国内巨大的经济压力,不得不设法从国外寻求经济支持,以重新启动暂时搁置起来的大的项目。他所代表的党派最终也要求看到经济实绩。“人民要求更多的就业机会,经济发展要求投入更多的资金”,巴西记者弗朗西斯科·科埃罗这样描述当时的境况。科洛尔的坐椅摇摇欲坠,为了挽救自己的政治生命,他不得不放弃自己的环保梦想。在新的贷款支持下,长期搁置的一些大的项目被重新启动。在巴西东北部兴建的欣谷河大坝对自然造成了严重破坏,被迫迁出的居民也对此怨声载道。同时位于南部的一些核设施扩建工程也列入了财政预算表。卢芩贝格在纽约出席一个环保会议时,对巴西当时的政府和政策提出了批评,也对那些计划为这些项目提供贷款的工业国家提出了警告。于是,卢芩贝格很快被总统解职。表面看来,卢芩贝格被解职好像是政治斗争,其实,他是间接地被外国资本赶下了台。他试图拯救人类和自然,使之在技术官僚的破坏欲下得以苟且偷生。对于被撤销职务,卢芩贝格自己评论说:“我的真正上司,是这个美丽的星球和她的后代。”[6]卢芩贝格认为,现代工业社会的技术官僚们有一个把技术当作宗教的“传教士”情结,他们向人们展示每一项新技术,仿佛这些都是建立在颠扑不破的自然法则基础之上的。他们有一个错误的观念:地球有取之不尽、用之不竭的资源;同时存在一个可以消纳所有垃圾的无底洞。卢芩贝格指出,如果人类要想继续生存下去,就必须转变观念,把我们所居住的地球视为一个有生命的行星。他以希腊神话中大地女神“该娅”的名字来称呼生机勃勃的地球。他说:“该娅生命循环的每一个步骤都具有它的意义:没有生命的水、岩石、空气,都是该娅生命的组成部分,正如水之于我们的血液和细胞一样至关重要。这又好比蜗牛背上没有生命的石灰外壳,没有它,蜗牛就无法继续生存。”与蕾切尔·卡森一样,卢芩贝格坚决反对在农业中使用农药,不过,他的观点更加鲜明,而且站在哲学的高度。他还认为,自然是不可改良的,并将之作为理论基础,尝试建立其绿色哲学体系。卢芩贝格的绿色哲学有它的价值观,那就是人类社会的工业生产应该注重保护自然环境的原有的均衡,不应该为了人类的利益而破坏生态环境。绿色哲学要求回复到“人与自然和谐一统”的概念上,这种观点与中国古老的“天人合一”的自然观有着极为相似的地方。[6]

《自然不可改良》一书,包括四章:《一个“肥料经纪人”的自述》《为无毒的农业辩护——与其消灭害虫,不如促进植物的健康生长》《盈利取代支出——生态学与社会正义》和《知识和智慧必须重新获得统一》。该书首先深入浅出地介绍了作者的思想转变——由一个肥料经纪人,到一位反对在农业领域使用化肥和杀虫药的环保专家的转变历程。作者以亲历者的身份,在书中剖析了资本主义全球化对世界环境的破坏并指出了现存资本主义经济机制中存在的问题和应该变革之处。这部书的写法与《寂静的春天》有些不同,它用的都是实证性的语言,充满理性的思考,有理有据地阐述了自己的生态观,他的“绿色哲学”。书中处处显示出卢芩贝格的绿色智慧,给人警醒,引人深思。他说,“现代工业社会从人本主义哲学的角度出发,把地球视作一个巨大的免费货仓。他们并没有认识到地球本身也是一个生命体系,作为一个有生命的机体,它的要求也应该得到应有的关注和尊重。生态学家把这种关系称作‘该娅定则,他们借用希腊神话中大地女神该娅的名字来称呼我们所居住的这颗星球,提出了一个崭新的观点,为了使地球上的生命得以延续,同时也是为了人类的下一代。”[7]他还警告:“现代工业社会如果一意孤行,继续依循现在的模式和坏脾气行事的话,那么我们这个美丽的、有生命力的星球,在不久的将来,将很难再继续扮演人类可以随取随用的免费储藏室的角色了。如果不是来自生态学家的抗议和压力,人们甚至会使河流倒流,或者去试图铲平整座大山。”[8]他认为,“我们人类只是一个巨大的生命体的一部分。这也就意味着,对于美丽迷人的、生意盎然的该娅,我们必须采取一个全新的态度来重新看待她。我们需要对生命恢复敬意,就像阿尔伯特·施魏策尔和阿西西的圣弗朗茨所作的那样,而这种对生命的尊崇在非犹太和非基督的宗教中早已存在。我们必须重新思考和认识自己。”[9]卢芩贝格的观点,的确促使我们重新思考和认识自己,长期以来,我们认为人类是可以征服自然和改造自然的,而且小学到中学,乃至大学课堂里接受的自然观和发展观,都给了我们“人定胜天”这么一个认识。事实上,这是人类的偏见,是人类对自然的漠视,其恶果就是人类今天终于付出了代价,不得不面对严重的“生态危机”。

生态危机是一个全球性的问题。埃德加·莫林和安娜·布里吉特早就把世界经济的紊乱、世界人口的失控、生态危机和发展的危机等列为全球的垂危中的四个显著问题来关切。他们指出:“从1969年埃尔利希(Ehrlich)宣布海洋的死亡到1972年梅多斯(Meadows)应罗马俱乐部要求所作的报告,生态危机显现了超越国家和全球化的性质。”[10]蕾切尔·卡森的《寂静的森林》和卢芩贝格的《自然不可改良》两本书里所反映出的生态问题,尤其是化学品和农药对生态环境的破坏,其实就是一种“现代性的后果”。现代性的一个特征就是工业主义的全球化,还有现代技术的运用。吉登斯就在看到这两点对人类与物质环境的影响。他认为,现代技术的运用也改变了人类的社会组织与环境之间原先的关系。这体现在诸如施用化肥和其他人工耕种方法,引进现代耕种机,等等。[11]它们都实际或潜在地危害着生态,改变着人类的生存环境。

二、大自然文学

生态文学(Ecoliterature或Ecological Literature)就是在这种生态危机的语境中产生的。生态文学和环境文学(Environmental Literature)、自然书写(Nature Writing)等一样,探讨的是人与自然的关系,尤其是表现生态环境破坏所给人类带来的危害,告诫人们要维护生态整体利益,负有生态责任。

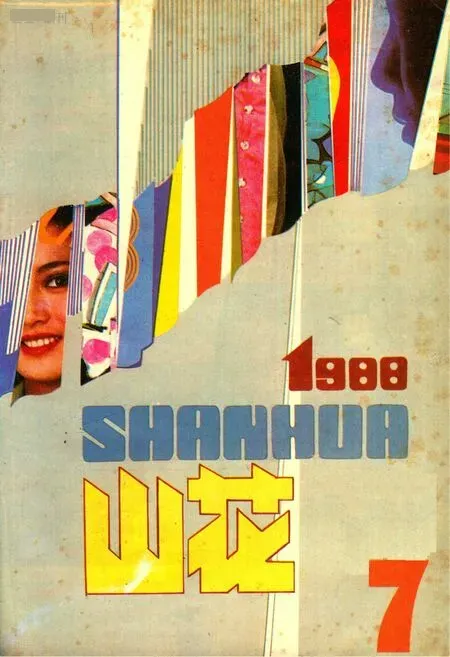

生态文学在欧美出现早一些,19世纪就开始有了生态文学作品,但生态文学研究出现也比较晚。就美国来说,20世纪70年代才开始有学者提出了“文学的生态学研究”。中国的生态文学起步较晚,到20世纪80年代后期,才有了较为清醒的、自觉的生态意识和生态主义及其文学。[12]大自然文学在中国是一种具有探索性的生态文学,它起步于20世纪70年代末和80年代初,以1980年刘先平出版大自然探险长篇小说《云海探奇》为标志。但国内文学理论批评界和新闻媒体对大自然文学了解不够。如《新京报》刊登的一篇题为《自然文学关乎心灵与公共》的“文化谈”里写道:

根据程虹描述,自然文学已经成为美国文坛一个常青流派。但有些遗憾的是,目前中国只在厦门大学有一个研究自然文学的学术中心,其学术影响力堪称边缘,至于学术之外的公共影响,就更不可及了。

当然,中国并非没有真正意义上的自然文学作者,已故散文作家苇岸深受梭罗影响,他的自然写作达到了现代文学前所未有的高度,他提出的重建人类与大地的关系的命题,更是远远领先于其时代。可惜的是,苇岸只有文学上的高度,虽然《大地上的事情》等多篇作品入选中学课本,但在主流视野之下,在公共影响层面上,苇岸依然是个陌生人。[13]

这篇文章,虽然是报纸短论,不可能就自然文学展开来谈,但毕竟对自然文学的价值给予了很高的评价。不过,从这段文字可以看出,第一,作者并不很了解程虹的自然文学研究,也不太了解国内生态文学研究的状况。程虹的《寻归荒野》是系统研究美国自然文学的专著,她还有一本《宁静无价》是对英美自然文学的研究。她的自然文学研究并不局限于美国,而是立足于比较文学的视野。此外,厦门大学王诺十多年前就开始了生态文学研究,创建了专门研究机构,且受到文艺学、外国文学和当代文学研究等界别人士的关注。另外,包括王诺在内,国内学术界对生态批评和生态文学研究已有一些可敬的理论成果,并且出版了多部生态批评著作。鲁枢元的《生态文艺学》、王诺的《欧美生态文学》和《欧美生态批评》、胡志红的《西方生态批评研究》、李美华的《英国生态文学》和雷鸣的《危机寻根:现代性反思的潜性主调——中国当代生态小说研究》等著作,虽然对国内外生态文学作品研究甚少或不够,却在学术界广有影响。第二,中国有真正意义上的自然文学,那就是以刘先平为首倡者的大自然文学创作。关于刘先平的大自然文学创作的评论和研究,只要检索中国期刊网和重要报纸网,就可以找到上百篇文章,著者就在《人民日报》《中国艺术报》《文艺报》和国际青少年读物联盟的刊物《Bookbird》等国内外比较有影响的报刊发表了多篇关于大自然文学研究的短评和专论。我的著作《生态危机下的中国大自然文学研究》里就刘先平大自然文学研究作了一个综述。只要在百度上搜索“自然文学”,就能搜集到很多关于自然文学的信息。此外,河南商丘还要创办一本名为《自然文学》的刊物,安徽两位高校教师还申请到了研究大自然文学的教育部人文社科研究项目。第三,苇岸是散文界专心于大自然题材的作家之一,他的《大地上的事情》的确是一部非常优秀的大自然散文集,其散文创作深受美国自然文学作家梭罗、爱默生和惠特曼及俄罗斯自然文学作家普里什文等的影响。另外,还有刘亮程、鲍尔吉·原野、任林举和谢宗玉等一些散文作家写出了堪称精品大自然散文,如任林举的《玉米大地》,我曾在一篇评论里称其“是大地的诗篇,是自然的诗篇,是生命的诗篇,是灵魂的诗篇”;[14]而谢宗玉的散文集《田垅上的婴儿》和《遍地药香》,也都是很优秀的关注自然生命,讲述乡村记忆的散文。但从严格意义上说,他们并不是自觉的自然文学作家,他们的作品属于生命写作,只是其中具备了自然文学的某些品质。

国内主流文学理论批评界和媒体对大自然文学了解相对较少,原因主要有四个方面:一是大自然文学甫一问世,就受到儿童文学的高度关注。而儿童文学一向不被主流文学界接纳,主流媒体往往也不太关注。即使关注,也往往带着偏见。因此,大自然文学的成就也随着儿童文学被主流文学界及媒体遮蔽了。二是刘先平的大自然文学创作虽然出手不凡,接连出版了《云海探奇》《呦呦鹿鸣》《千鸟谷追踪》和《大熊猫传奇》等几个长篇,但他身在安徽,没有在北京、上海等文坛中心,因此受到的关注度不够。从当代文学史来看,新时期之初受到关注的作家作品,要么作家是在北京、上海等重要城市,要么作品是发表在《人民文学》《当代》《十月》和《收获》等主流刊物。最终,刘先平也没有参加当时的全国优秀中短篇小说和全国优秀新诗集奖等各种主流文学评奖。三是以刘先平为代表的大自然文学作品不是写“人”的主题。新时期之初,受人道主义和五四文学精神回归的思潮的影响,那一时代作家都集中写人,探讨人性,思考现实生活的问题,尤其是以文学来关注政治,关注社会变革,具有知识分子启蒙的价值关怀。张志忠教授在评述20世纪80年代文学时说过:“在20世纪80年代前半期,影响更大的是关于人情、人性、人道主义的文学观的倡扬。在根本意义上来说,对人情、人性和人道主义的张扬,也是启蒙现代性的题中之意,何况,人情、人性和人道主义,与‘文学是人学的命题本身,与文学诉诸人的情感,刻画人的心灵,有着密不可分的关系。”[15]何西来也这样描述过人道主义的思潮,说:“人的重新发现,是新时期文学潮流的头一个,也是最重要的特点,它反映了文学变革的内容和发展趋势。”[16]新时期文学思潮叠起,现实主义、现代主义、新历史主义等思潮涌现,理论论争中的现实主义与现代主义、现实主义与新历史主义、文学的主体性与文学的个人化、人文精神大讨论等的探索与争鸣,无不体现出新时期文学都紧紧围绕着人与时代、人与社会、人与人生、文学与自我这几个主题。四是新时期“生态意识”和“生态思想”还未得到作家充分的认识,甚至可以说当时整个社会都没有认识到自然的重要性,政策制定者也没有充分认识到环境保护与可持续性发展的关系,文学创作更谈不上对自然的敬畏。在这多重背景之下,大自然文学不可避免地被边缘化了,因此,新时期之初,虽然大自然文学作品是具有探索性和艺术超越性的,却难以进入文学主流,获得主流文学的认可。

今天看来,虽然大自然文学没有在新时期之初赶上“人的文学”的潮流,却给新时期文学开辟了一片新天地,给新时期文学保留了人类的生态道德和生态良心,也给新时期当代文学留下了探索的财富。

虽然在新时期文学突然里并不受待见,但大自然文学在新时期的发生并迅速崛起,也有多方面的原因:一是作家们的自身努力。一批大自然文学作家不断实践,不断考察,不断与大自然亲密对话,写出了一部又一部优质的作品,他们用作品说话。二是大自然文学本身的魅力。大自然文学不是传统的“人的文学”,而是“大自然的文学”,这就给了人们全新的文学观:原来文学不只是“人的文学”,它还有另外的疆域,另外的艺术可能性。三是大自然文学关注全球性的生态环保问题,并试图改变人的自然观和世界观,促进人与自然的和谐,从而实现传统的“人的文学”所难以实现的价值目标。

三、结 语

生态文明是人类文明的基础,以生态意识为核心内涵的大自然文学创作和研究非常有价值,值得关注。因此呼唤有更多的人来研究中国大自然文学,介绍国内对欧美自然文学的研究,尽可能地展示大自然文学创作的发展轨迹、创作业绩,向读者呈现一个全新的大自然文学世界,并以此来反思生态批评存在的问题,思考大自然文学及其批评与研究的方向。

注 释:

[1] [美]蕾切尔·卡森的《寂静的春天》的中译本最早于1979年由科学出版社出版,2011年上海译文出版社又出版,由吕瑞兰、李长生译。程虹的《寻归荒野》里把“蕾切尔·卡森”译为“雷切尔·卡森”。

[2] [美]蕾切尔·卡森:《寂静的春天》,吕瑞兰、李长生译,上海译文出版社2011年版,第8页。

[3] [美]蕾切尔·卡森:《寂静的春天》,吕瑞兰、李长生译,上海译文出版社2011年版,第9页。

[4] [美]蕾切尔·卡森:《寂静的春天》,吕瑞兰、李长生译,上海译文出版社2011年版,第2页。

[5] [巴]何塞·卢芩贝格:《自然不可改良》,黄凤祝译,生活·读书·新知三联书店1999年版,第3-5页。

[6] 黄凤祝语,见《自然不可改良》译者序,第12-13页。

[7] [巴]何塞·卢芩贝格:《自然不可改良》,黄凤祝译,生活·读书·新知三联书店1999年版,第41-42页。

[8] [巴]何塞·卢芩贝格:《自然不可改良》,黄凤祝译,生活·读书·新知三联书店1999年版,第56页。

[9] [巴]何塞·卢芩贝格:《自然不可改良》,黄凤祝译,生活·读书·新知三联书店1999年版,第57-58页。

[10] [法]埃德加·莫林、安娜·布里吉特:《地球,祖国》,马胜利译,生活·读书·新知三联书店1997年版,第65-66页。

[11] [英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2000年版,第67页。

[12] 房福贤语,见《危机寻根:现代性反思的潜性主调——中国当代生态小说研究》序言,山东文艺出版社2009年版,第2页。

[13] 涂涂:《自然文学关乎心灵与公共》,新京报2014年5月13日。

[14] 谭旭东:《寻找批评的空间》,黑龙江教育出版社2007年版,第223页。

[15] 张志忠:《华丽转身:现代性理论与中国现当代文学研究转型》,首都师范大学出版社2009年版,第18页。

[16] 何西来:《人的重新发现——论新时期的文学潮流》,《红岩》1980年第3期。