基于产科高端服务体系的高职助产专业人才培养策略

[摘要]产科高端服务体系是近年来中国助产联盟在全国倡导和主推的新型助产服务项目,已被业界普遍认可。文章分析当前助产专业发展和人才培养现状,提出以产科高端服务体系引领助产专业人才培养,改革、建设专兼结合的助产专业团队和仿真实训基地,解决人才培养中实训工作难的瓶颈,切实提高人才培养质量。

[关键词]产科高端服务体系 助产 人才培养 高职

[作者简介]姚水洪(1972- ),男,浙江江山人,衢州职业技术学院医学院,教授,硕士,研究方向为医学教育管理及助产专业发展。(浙江 衢州 324000)孟雪(1968- ),女,山东临沂人,山东省青岛惠康护理培训学校校长,护师,研究方向为产科高端服务体系规划。(山东 青岛 266000)钱一分(1969- ),女,浙江衢江人,衢州职业技术学院医学院,讲师,研究方向为助产专业教育。(浙江 衢州 324000)

[基金项目]本文系2013年浙江省教育教学改革项目“产科高端服务体系引领的助产专业实训改革与实践探索”(项目编号:jg2013335,项目主持人:姚水洪)、2013年浙江省高职高专院校中青年专业带头人专业领军项目“基于产科高端服务体系的高职助产专业建设与人才培养策略研究”(项目编号:lj2013138,项目主持人:姚水洪)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G642 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2015)12-0087-03

现阶段,在产科服务领域,非药物无痛分娩、导乐陪伴分娩、母乳喂养咨询师等新型助产服务体系的出现,“一对一”、全过程、全方位的人性化分娩服务模式的推行,使得助产高素质技术技能人才需求急剧上升。另外,助产专业教育工作相对滞后,助产人力资源严重匮乏,以及我国剖宫产率居高不下,助产士的助产技能退化,学生真实情境下的观摩教学、实习实训的机会减少,导致助产人员的专业技能和人文素养与人民群众对医疗服务与生殖健康日益增长的需求有较大差距。尤其是“十八届三中全会”国家启动单独两孩政策后,累积生育需求集中释放,出生人口数量有所增加,妇幼健康服务的数量、质量和服务资源都将面临新挑战。对此,《国家卫生计生委关于做好新形势下妇幼健康服务工作的指导意见》(国卫妇幼发[2014]32号)要求加快妇幼健康服务机构建设,加快助产专业人才队伍建设,设立助产技术培训基地,加大培训力度等。因此,在培养助产人才主阵地的高职院校,如何培养学生的助产技能与职业精神,如何适应当今经济社会发展对助产技术技能人才之需求,是摆在我们面前十分紧迫的课题。

一、助产专业教育现状

1.助产专业教育相对滞后,造成助产人力资源严重匮乏。高层次助产专业人才培养起步较晚,与护理专业相比,国家对助产教育的重视程度不够,尤其是《护士执业注册管理办法》《护士条例》的颁布,明确将助产人员纳入护理人员管理,使原自成体系的助产专业教育从属于护理教育,学生毕业要参加护士执业考试,申请护士执业证书,晋升护士系列职称,学校在制订助产专业人才培养方案时,往往既要为确保学生获得执业资格而开设足够的护理专业学习课程,又要确保学生获得足够的助产技术,势必严重削弱助产专业核心能力的培养。助产士地位、助产专业培养机制以及职称晋升等一系列问题阻碍了助产专业的健康发展。另一方面,我国助产士人力资源匮乏,在发达国家,助产士与生育妇女比例一般为1:1000,而我国目前仅为1:4000。我国每10万人口的助产士人数是瑞典、英国的1/20,马来西亚的1/10,柬埔寨的1/8。尤其在边远和基层地区,助产士紧缺已危及母婴的生命质量与安全。

2.助产从业人员专业技能素质下降,阻碍新型助产技术服务发展。与国外相比,我国的剖宫产率高,破宫产率可以被看作是助产技术服务水平的晴雨表。据世界卫生组织(WHO)2010年全球调查数据,中国的剖宫产率为46.2%,高于亚洲平均水平(27.3%)近1倍。剖宫产率高除了过度医疗干预外,从一个侧面也反映出取消了助产专业职称序列后导致的助产教育滞后、助产队伍萎缩、助产人员产程观察、正常产处理等专业技能退化,综合服务能力下降。部分基层医院甚至取消助产岗位,助产工作由医生或护士承担,阻碍专科健康发展,母婴照护不到位。剖宫产率的上升又进一步削弱助产人员的临床处理与应对能力,不利于助产人员的临床实践技能培养与提高。但是,助产专业人员有不可替代性,助产士对母婴的情感天然存在,在临床实践中,有的医院将妇科、产科、产房的护理岗位工作全部由助产士担任,实践证明对提升产科服务质量都有很好的效果。加上非药物无痛分娩、导乐陪伴分娩、母乳喂养咨询师等新型助产服务体系的出现,“温馨产房”“一对一”分娩服务模式的推行,对助产人员提出更高的要求。上述现象已引起了国内外同行专家的关注,也得到了卫生主管部门的高度重视。2011年,卫生部在《医药卫生中长期人才发展规划(2011—2020年)》(卫人发[2011]15号)中明确指出了护士(助产士)人才属于医药卫生急需紧缺专门人才,要有重点地分步培养,提出要探索加强助产士队伍建设的有效途径。

3.仿真实训难、工作过程难以模拟,成为助产人才培养的瓶颈。多年来,在“校企合作、工学结合”的高职教育办学理念指引下,不断探索高素质助产专业人才的培养模式,逐步推进课程体系的整合与改革,致力于提高学生的助产专业技能和职业素养,取得了一定成效。但是,助产专业由于服务对象的特殊性,实训的仿真度不高,分娩过程难以模拟,成为助产专业人才培养和专业发展的瓶颈。究其原因,一是实训室的环境、设施与工作岗位的真实环境有较大的差距;二是助产技能如产程观察、正常产接生、会阴侧切、母乳喂养、产褥期护理等实训主要通过模型操作,缺乏与孕妇的交流沟通和以孕产妇为中心的人文关怀等关键能力的渗透,有局限性;三是助产各能力要素分散于多门课程,技能实训不够系统,缺乏相对统一的标准,导致能力训练分散,学生之间实践操作能力参差不齐,与用人单位的要求有一定距离,也与“人人成才”的高职教育理念不符。因此,实训基地的建设只有紧紧依托行业,加强与产业的合作,按照“真设备操作、真项目训练、真环境育人”的“三真”要求建设校内学训一体实训室,在教学过程中做到校企互动、产教对接、学做合一。

二、产科高端服务体系的内涵

1.产科高端服务体系的提出。国际上很多发达国家有独立的助产士教育、培训和注册系统。比如,瑞典助产士是一个独立的职业,助产专业教育是由瑞典大学或大学学院提供的一项高等专科教育,其助产服务理念崇尚自然分娩,认为妊娠是一个正常的生理过程,助产士是低危孕产妇的专业护理者,为怀孕妇女提供整个孕期的产检服务、分娩准备教育、新父母角色适应教育、母乳喂养宣教以及产后随访、照护等措施。国外多年的实践证明,在正常生育和分娩服务中,助产士为每一名产妇提供的连续性助产护理是降低剖宫产率、新生儿窒息率和分娩期干预,缩短产程时间,提高自然分娩率的主要途径。纵观我国,特别是国家有关护士工作的法规、条例明确将助产士纳入护士条例进行管理,使得助产专业被边缘化,产科“正常产”的处理能力在下降。2010年第六届正常生育和分娩国际研讨会上,来自世界各地的与会代表,紧紧围绕“正常产”这个关键词探讨、论证和广泛交流。“正常产”源于一个连续、完整的产科服务,是助产士对孕产妇的产前、产时、产后所开展的一系列陪伴服务。为此,中国助产士网站总监、青岛惠康护理培训学校孟雪带领助产团队研发了以“孕产妇”为中心的产科高端服务体系,倡导并在全国推广建立“产科高端服务体系”。

2.产科高端服务体系的内涵。“产科高端服务体系”作为产科的先进服务模式与理念,它融入社会、生理、心理、营养、哲学等多个学科,更加注重以人为本,将产前、产时、产后服务串联成一个完整的服务体系,给予孕产妇无缝隙的照顾和支持。该体系将实现三个目标:第一,孕产妇有序的预约就诊制度,可以明显缓解门诊就诊压力。第二,把低危孕产妇和高危孕产妇分开管理,减轻产科医生的压力并让高危孕产妇得到更加细致的跟踪服务,明显降低合并症和并发症的风险;低危孕产妇由助产士管理,充分发挥助产士的作用,增强孕产妇对助产工作的依赖感和安全感,促进自然分娩,提高母乳喂养率,利于母婴健康。第三,各个环节的服务通过信息化管理后留下宝贵的动态数据库,为医学科研和临床循证提供了坚实有力的数据,推进产科学科的发展。因此“产科高端服务体系”给助产专业赋予了新的内涵,从学生时期灌输自然分娩的理念,追求一个良好的分娩结局,为临床输送合格的人才,为降低剖宫产率、降低母婴死亡率、减少医疗纠纷的发生打下坚实的基础,更好地为母婴保驾护航。

3.产科高端服务体系是助产专业对接行业产业的桥梁。当前,我国助产专业教育层次单一,高职(大专)层次的助产专业仍是助产专业人才培养的主流,为社会助产岗位输送了大量的技能应用型人才。但是,教育部设置高职(专科)层次的助产专业仅有10年历史,在人才培养方面还处于探索阶段,同样存在着社会吸引力不强、发展理念相对落后、行业企业参与不足、人才培养模式相对陈旧等诸多问题。2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》发布,标志着我国的职业教育迈向创新驱动发展,创造更大人才红利的现代职业教育发展时代,提出了“产教融合、特色办学,推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套”和“推动专业设置与产业需求对接”等要求。因此,针对国内助产专业教育现状,以“产科高端服务体系”引领助产专业教育跨越式发展,对于学校推进产教深度融合、校企全面合作办学,实现高素质技术技能人才培养目标,不失为一个良好的着力点。“产科高端服务体系”架通了助产专业对接产业的桥梁,对于推进课堂教学创新、提高人才培养质量不失为一剂良方。

三、产科高端服务体系引领下助产人才培养策略

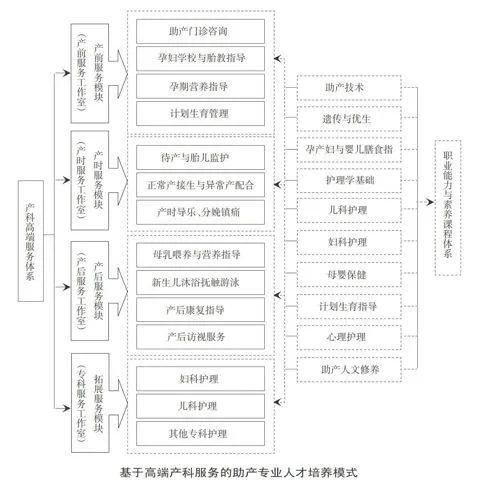

1.重构基于产科高端服务的助产专业人才培养方案。第一,开展新型产科服务体系调研,以产科高端服务体系内涵开展助产职业能力(工作任务)分析,结合护理(助产)行业标准,做好助产专业课程体系的顶层设计,重构专业能力、核心能力与专业素养协调发展的助产特色课程体系(见右上图)。第二,与行业企业共同制订专业标准和课程教学标准,合作共同开发课程,将产科高端服务体系内容整合到课程,重点推进职业能力核心课程的综合改革,注重人文素养渗透到职业能力课程;注重理论与实践结合,“教、学、做”一体,完成单项能力、专项能力到综合能力的递进式培养。第三,打造慕课网络自主学习平台,对助产专业资源库进行系统规划,建成资源共享型学习平台,让学生和社会培训人员受益。第四,实施学生人文素质提升工程,以纪念“5·5”国际助产士节、“5·12”护士节暨护士加冕仪式活动为载体,弘扬助产职业的神圣庄严;以技能竞赛、健康文化节及社区卫生服务等活动为载体,让学生参与社区孕产妇和儿童健康保健与指导,锻造学生职业精神和责任意识,培育人文情操。

2.建设专兼结合的创新型助产专业教学团队。第一,与教学医院(校企合作单位)联合成立助产专业教研室,以助产专业教研室为主阵地,开展产、学、研紧密合作以及课程建设、教材建设和实训基地建设。第二,聘请省内外知名助产专家担任顾问或兼职专业带头人,定期对人才培养模式、人才培养方案和课程设置、师资建设、实训基地及学生就业等方面进行指导。第三,改善师资结构,加强双师素质教师队伍建设,对专业教师进行国内外、境外的轮训或赴妇婴护理机构进行短期进修,提升专业水平。第四,聘请有丰富助产经验的助产士或产儿科护士担任兼职教师,校内专任教师与兼职教师结成教学互助小组,对兼职教师按在职教师要求进行教学培训,使他们熟悉教学环节,掌握教学基本技能和基本方法,并承担实践教学指导任务,每位兼职教师每学年要为学生开设一个职业素养专题讲座。

3.建设产科高端服务体系模式下的仿真助产实训基地。第一,要根据职场环境重构和改建助产实训室,设计基于工作过程的产前服务、产时服务、产后服务3个服务模块+1个专科的拓展服务模块,建成产前、前时、产后和专科服务四个“教、学、做”一体工作室(仿真实训室)。制订每个工作室、每个工作任务的工作流程并上墙。根据产科高端服务体系要求,配置先进产科设施和仪器设备。第二,创新实训室管理模式,探索工作室制,每个工作室设负责人、校内和校外指导教师若干名组成实训指导小组,其中校内与校外指导教师比例至少1:2,每个工作室承担若干个实训项目,每个项目落实到具体指导教师;探索校外实训基地轮训制和现代学徒制。第三,改革职业能力评价体系,参照现有国际、国内产科高端服务体系要求、标准,制定和完善助产职业技能标准;采用过程性考核与终结性考核相结合的方式,过程性考核由学习小组、指导教师共同完成,终结性考核聘请医疗单位专家考核,达到人人具备“实习就能上岗”的能力。第四,拓展基地的社会培训服务职能,全面开展育婴师、母婴护理员(月子保姆)等培训或技能鉴定工作,全面提升助产专业对接行业、服务于区域经济社会发展和人民享有健康保障的能力。

总之,只有以现代职业教育体系要求,产教融合,校企合作,在“产科高端服务体系”理念引领下,对现行助产专业进行系统性改革,创新人才培养机制,培养教学团队,革新实训教学模式,打破束缚学生职业能力成长的瓶颈,关注学生职业技能和职业精神的协调发展,才能为社会输送适合助产行业发展的高素质技术技能人才资源,才能为国家和社会源源不断地创造人才红利。

[参考文献]

[1]范彩虹.“一对一”全程陪伴分娩助产模式的临床应用[J].基层医学论坛,2011(6).

[2]郭洪花,付伟.1949—2008年中国助产政策演变过程及其影响因素分析[J].健康研究,2009,29(4).

[3]刘维俭.正确把握现代职业教育体系的内涵及本质特征[J].交通职业教育,2014(3).

[4]刘晓,石伟平.论高职院校的内涵建设:从课程建设到专业建设[J].河北师范大学学报:教育科学版,2011,13(11).

[5]鲁叶滔.基于现代学徒制的高职人才培养模式探析[J].教育与职业,2014(12).

[6]庞汝彦.我国助产行业的现状和发展[J].中华护理教育,2010(7).

[7]王彦,许虹.我国助产教育的现状及展望[J].中华护理教育,2014(11).

[8]周春美,李爱华.高职护理专业学生人文素质培养初探[J].教育与职业,2009(12).

[9]Lumbiganon P,Laopaiboon M,Gulmezoglu AM,et al. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia:the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08[J].Lancet,2010,375(9713).