旅顺博物馆藏两件高昌王麹乾固供养写经残片探析

彭杰

内容摘要:旅顺博物馆带有供养人题记的两件汉文抄经残卷,经核查考订,一件为东晋鸠摩罗什所译《仁王经》的片段,另一件为北凉昙无懺所译《金光明经》的片段。两部佛经均为佛教著名的护国经典。通过对题记部分的辨识,结合文献和其他出土文物,进一步确定了两件抄经的供养人均为麹氏高昌国的七世王麹乾固。上述两件写经残卷的发现,为新疆历史文化的研究提供了新材料。

关键词:旅顺博物馆;麹乾固;《金光明经》;《仁王经》

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)03-0067-07

On Two Fragments of Buddhist Manuscripts Donated by King Qu Qiangu of Gaochang Kept in the Lüshun Museum

PENG Jie

(1. Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University; Lanzhou, Gansu 730000;

2.Center for the Conservation of Xinjiang Cultural Heritage, Urumqi, Xinjiang 830002)

Abstract: An examination of two fragmental Buddhist manuscripts in Chinese complete with the donators inscription kept in Lüshun Museum are respectively a fragment of the Karunikaraja-prajnaparamita-sutra translated by Kumarajiva during the Eastern Jin dynasty and a fragment of Suvarnaprabhasa translated by Dharmaksema in the Northern Liang dynasty. Both are famous country-protecting sutras in Buddhism. By identifying the inscriptions and combining them with historical literature and other unearthed cultural relics, it has been confirmed that the donor of the two Buddhist manuscripts is Qu Qiangu , the 7th king of Gaochang (Qoo) ruled by the Qu Family. The discovery of these two fragments has provided valuable new materials for studying the history and culture of Xinjiang.

Keywords: Lüshun Museum; Qu Qiangu; Suvarnaprabhasa; Karunikaraja-prajnaparamita-sutra

辽宁省大连旅顺博物馆因收藏有大量上世纪初日本大谷探险队所获西域文书而闻名。在这些文书中,出土于吐鲁番地区的25000余件汉文佛经残片尤其引人瞩目,为新疆历史文化的研究提供了宝贵资料。近年来,不少研究者已就这些佛经残片的内容及书法艺术等方面进行了有益探讨[1-2],使得其中蕴含的价值逐渐凸显出来。本文主要就旅顺博物馆(以下简称为旅博)所藏的两件高昌王麹乾固所供养的写经残片的相关问题略作探讨。

一 两件写经残片的概况

第一件写经的编号为1462-17-9。原件四边均已残破,多有缺字,目前仅存四行竖写的墨书汉字[1]228(图1),第一行虽有三个字迹,但已无法辨识;第二行首尾缺字,现可辨四个字;第三行首尾缺字,现可辨三个字;第四行首尾缺字,现可辨三个字。残片现存文字,据旅博公布的内容如下:

(前缺)

1

2 轮王闻佛

3 为佛作

4 麹乾固

(后缺)

从文字内容分析,第一至第三行的文字应为抄经部分;第四行的“麹乾固”三字应为供养者的姓名,故此行属于抄经题记部分。此残片字数虽少,但字迹清晰,书写较为工整、规范,并讲究章法,疏密有度,排列有序。从字体看,抄经的字体为楷书,横画尖锋起笔,收笔重按,撇划入笔顿笔而后尖锋撇出,捺由轻渐重,较为均匀。题记的字体为行书,书写略微随意。

第二件写经的编号为1467-32-5,原件四边均残损,呈长条状,多有缺字。现存文字分为两部分(图2)。从文字内容分析,右侧为写经部分,左侧为供养者的题记。写经部分尚存六行竖写的墨书汉字。每行首尾均有缺字,第一行可辨三个字,第二行可辨五个字,第三行可辨两个字,第四行可辨四个字,第五行可辨四个字,第六行可辨三个字。字体为楷书,已摆脱了隶书风格,结构上左低右高,左收右放,骨力开张,笔画逐力,体现出一种刀刻的意味。

写经部分尚存的六行文字[1]228-229,旅博公布的如下:

(前缺)

1 闻是已

2 提树神善

3 长者

4 是时十千

5 其无阿耨

6 身者今

(后缺)

经核查,并与相关经文比对,第二行的“善”字后还可辨有“女”字;第五行的“无”字,应为“授”字。笔者识读的写经文字如下:

(前缺)

1 闻是已

2 提树神善女

3 长者

4 是时十千

5 其授阿耨

6 身者今

(后缺)

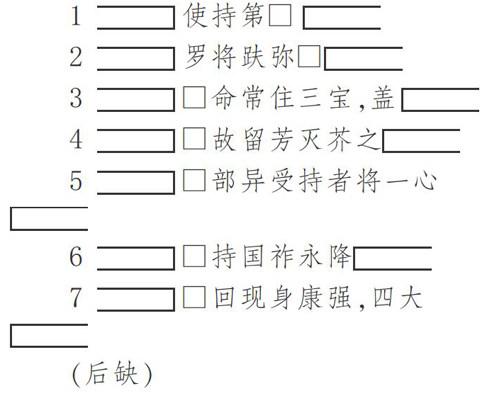

题记部分尚存七行竖写的墨书汉字。每行首尾均有缺字,第一行可辨四个字,第二行可辨四个字,第三行可辨七个字,第四行可辨六个字,第五行可辨七个字,第六行可辨六个字,第七行可辨七个字。行书[1]229。旅博公布的题记部分尚存的文字如下:

(前缺)

1 使持第

2 罗将趺弥

3 命常住三宝,盖

4 故留芳灭芥之

5 部异受持者将一心

6 持国祚永降

7 回现身康强,四大

(后缺)

本段题记的文字,笔者的识读与旅博公布的有不小的差异,这些差异对随后的问题探讨产生了不小的影响。旅博第一行的“第”字,我识作“节”字。此处繁体作“節”字,乍看有些像“第”字。紧接“节”后的“大”字很清楚,但旅博却不确定;第二行的“将”字,我识作“浮”字。紧接其后的“趺”字,我识作“跋”字;第三行的第一个字“首”很清楚,但旅博却不确定;第四行的“灭”字,繁体作“滅”。我识作“纤”字,繁体作“纖”;第五行的“将”字,我识作“拔”字。“一心”二字,我识作“六”字;第六行的“降”字,我识作“隆”字;第七行的“回”字,我识作“固”字。笔者重新识读的题记文字如下:

(前缺)

1 使持节大

2 罗浮跋弥

3 首命常住三宝,盖

4 故留芳纤芥之

5 部异受持者拔六

6 护持国祚永隆

7 固现身康强,四大

(后缺)

二 写经的定名及供养人的身份考定

上述旅顺博物馆所藏第一件写经残片,因过于残破,所存文字很少,故长久以来无法定名,被称为不知名写经。我们在辨识文字内容的基础上,反复稽核佛教典籍,终于发现现存的写经部分的文字属于东晋高僧鸠摩罗什所译《佛说仁王般若波罗蜜经》(以下简称为《仁王经》)的第八品《嘱累品》的末尾,也即全经的末尾。这样,根据《仁王经》的记载,此残片的第二至第三行的抄经的文字内容可复原为:“阿须轮王(等)闻佛所说护佛果因缘,欢喜无量,为佛作礼,受持般若波罗蜜。”在第二行的“轮王”后“闻佛”前,抄经人脱漏了一个“等”字。明确了抄经的内容,则第四行的文字“麹乾固”不在所抄佛经经文中,又位于经文之后的位置,故确定为供养者的姓名就殆无异议了。此人身份即是著名的麹氏高昌国第七世国王。

第二件写经残片,写经部分,此前由于所存文字太少,一时也无法确定内容。经我们在辨识文字内容的基础上,仔细核查,已确定属于北凉昙无懺所译《金光明经》的《流水长者子品》的末尾文字。这六行抄经的文字可还原为:“王闻是已,心生欢喜。尔时世尊,告道场菩提树神:‘善女天,欲知尔时流水长者子,今我身是。长子水空,今罗睺罗是。次子水藏,今阿难是。时十千鱼者,今十千天子是。是故我今为其授阿耨多罗三藐三菩提记。尔时树神现半身者,今汝身是……”

关于第二件写经的供养者身份,此前,由于题记文字缺失严重,且内容公布时又有部分文字识读有误,以致很长时间无法确定。在重新辨识此残片文字后,我们综合考虑了文字的书体和内容,并运用同类的材料作了仔细比对,终于有了突破,使其中重要的历史信息凸现出来。

首先用抄经文字的书法特征来确定其大致的年代。不同时期的书法和书风是不同的,故敦煌吐鲁番文书的研究者一般都认为“书法特征是可以作为断代依据的”[3]。魏晋时期,佛教在中国盛行,抄经、写经十分风靡,在汉文佛教系统内逐渐形成一种特有的审美定式和规范,后世称为写经体或抄经体。汉末、魏晋早期翻译的佛经,所抄写的文字就是当时日常应用的正书体。写经的字都较工整,不能草率,草率就不虔敬,而抄写的速度又要快,才能出效率,逐渐在当时日常应用的正书体基础上再加以改造并程式化,形成书法界所谓的写经体,其所追求的效果是要既工且速。汉魏之时,书体由隶书向正书过渡。此时的抄经卷子,书法多为隶书,还保留隶书的按捺明显、重笔突出、字形略扁等特征,后来则完全进入楷书阶段。至唐末宋初之后,因印刷术的兴起促成佛教大藏经开版之流行,而写经之风气才告衰微。

关于抄写佛经所用写经体的时代特点,多位学者的研究成果对我们帮助甚大[2]。经仔细观察上述两件写经部分的文字,我们发现现存文字多为左低右高的构造。一些笔划,如横划向右上方收笔,撇捺多超出字形以外,整体书法已脱离了写经体早期的隶书影子,具有南北朝后期的特征[4]。加之所抄佛经《金光明经》是北凉时昙无懺所译,在时代上也正可与书法特征相照应。

在初定了佛经抄写的大致年代后,我们又从题记的内容中发现了一些线索。题记第一行中的“使持节”是官衔,主要见于魏晋南北朝时期。这一时期,执掌地方军政的官员往往加“使持节”的称号,给以诛杀中级以下官吏之权[5-6]。此处题记中的使持节应为供养者的一个官衔。第六行中还有“国祚永隆”之祈福用语。国祚,意即帝王的宝座,转而引申为王朝维持的时间。根据上下文意,我们推断此残片很可能为当地王族供养的抄经,因为普通佛教信众是不关心国祚衰隆的。这样,我们可以勾勒出抄经供养人的一些重要信息:他拥有“使持节”的官衔,还是生活在5至6世纪偏安高昌一隅的王族。从历史发展看,这一时期高昌先后出现了多个割据政权,上述《金光明经》抄经的供养者究竟是谁,以下逐一分析。

先考虑西渡流沙来到高昌的北凉王族残余势力沮渠无讳、安周兄弟。442年,沮渠无讳率军进占高昌,南朝刘宋政权封其为“可使节、散骑常侍、都督凉河沙三州诸军事、征西大将军、领护匈奴中郎将、西夷校尉、凉州刺史、河西王”[7]。444年,无讳死,其弟安周立,被刘宋册封为“可使持节、散骑常侍、都督凉河沙三州诸军事、领西域戊己校尉、凉州刺史、河西王”[7]。这里,沮渠无讳、安周兄弟都有刘宋册封的“使持节”官衔。但是,作为佛教徒,他们在供养佛经时,从来不提此官衔。如,在高昌故城出土的《沮渠安周造寺碑》[8]以及安周署名供养的《某经持世》、《佛说菩萨藏经》、《十住经》及《华严经》等抄经上,其头衔就只写“大凉王”或“凉王”[9]。随后的阚氏、张氏和马氏先后秉政高昌国,但或者过于倚重柔然、高车等游牧政权,或者在位时间过于短暂,都未见获得“使持节”官衔的记载,故都可以排除在外。

501年,麹嘉被立为高昌王。为了与柔然和高车斡旋,麹氏高昌数次遣使北魏示好。延昌年间(512—515),北魏册封麹嘉为“为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯”[10]。这里,“持节”是较“使持节”低一等级的官衔。据《麹斌造寺功德碑》记载,麹氏高昌第六世王麹宝茂在碑文署衔中第一个就是“使持节”。据马雍的研究,此“为西魏所授之官爵”[11]。第七世王麹乾固可能直接承袭了此官爵。在他所供养的《金光明经》[9]151和《大品经》[9]152的题记文字,第一个署衔也是“使持节”。以目前所见,麹氏高昌仅此两王带“使持节”的署衔,那么,高昌王麹宝茂和麹乾固哪一个才是上述《金光明经》抄经的供养者呢?仔细检视麹氏两王的头衔,我们又有了新发现。麹宝茂和其子麹乾固两王,除了拥有内地王朝册封的“使持节”等一系列官衔外,还拥有一串突厥所授官衔。这是6世纪中叶后西突厥雄霸西域、麹氏高昌被迫臣服的结果。这些官衔,前者的是“希堇时多浮跌无亥希利发”[11],后者的是“希近时多浮跋弥硙伊利地都芦悌陁豆阿波摩□希利发”[9]152。在文字上,两者有部分相同,有部分不同,似乎麹乾固所获突厥的官衔要多于其父麹宝茂。这也提示我们,本文所涉及的旅顺博物馆藏的《金光明经》的写经题记中,第二行文字“罗浮跋弥”原先按汉文习惯,上下文意不通,殊不可解。现在经比对题记文字后,我们知道它们实际就是突厥官衔的汉文音译。此外,更令人惊讶的是,我们发现,旅顺博物馆藏的《金光明经》的写经题记文字竟然与现藏德国柏林编号为1891的写经题记文字几乎完全吻合。后者文字较多,现已判定为高昌王麹乾固延昌卅七年供养《金光明经》的题记[9]151。此文书的上端还保存完整,下端有残缺。其文字为:

1 延昌卅七丁已岁十月六日、使持节大将军大

2 希近时罗浮跋弥硙伊利地屠卡悌堕

3 稽首归命,常住三宝。盖闻万行殊修功

4 善绵。故留芳纤芥之恶。婴于累劫,故仰寻

5 明有部异。受持者拔六趣之屋,诚诵者除三

6 部护持,国祚永隆、蕃(俶)维茂。七祖先灵内外

7 身康强。四大宁告,时和岁丰

经比对,这两则同为《金光明经》的抄经题记,无论从书写格式,还是文字内容都酷似。尤其是前者每行的文字几乎全部可以在后者相同的行数中发现。这决不是巧合。可以肯定地说,两者应是同一人高昌王麹乾固在供养同一部抄经《金光明经》后所留的题记。

三 麹乾固供养抄经动机补论

抄写佛经是佛教徒供养佛法的一种重要形式。《妙法莲花经》的《法师品》中就说:“当知如来灭后,其能书、持、读、诵、供养、为他人说者,如来则为以衣覆之,又为他方现在诸佛之所护念。是人有大信力,及志愿力、诸善根力。当知是人与如来共宿,则为如来手摩其头。”[12]在《分别功德品》中又说:“若自书,若教人书,若以华番、璎珞、幛幡、缯盖、香油、酥油供养经卷,是人功德无量无边,能生一切种智。”[12]45既然有如此大的功德,故上自君王,下至僧侣大众,均热衷于抄写佛经供养。这一点在古代吐鲁番地区表现得很突出。

佛教早在公元3世纪就已在今吐鲁番盆地内流传,并开始形成了最初的两系,以交河为中心的车师前部佛教,是自西传入的小乘佛教,其文献以胡语为主体;以高昌城为中心的高昌郡佛教,是从中原内地回传的大乘佛教,其文献以汉语为主体[13]。现今所知的吐鲁番发现的最早写经,是上世纪初日本大谷探险队在鄯善县吐峪沟石窟发现的汉文《诸佛要集经》。据此写经残卷上的题记,可知其被抄写于西晋惠帝元康六年(296)。据研究,《诸佛要集经》是名僧竺法护于元康二年在洛阳译出的佛经,此后不久就由中原或河西传入高昌[14],可见内地汉文佛教经典对吐鲁番地区的影响,汉文写经由是开始兴盛。日本学者池田温所著《中国古代写本识语集录》一书中,就收录有吐鲁番地区出土的汉文写经《譬喻经》、《维摩经义记》、《维摩诘经》、《贤劫千佛品经》、《正法华经·光世音品》、《优婆塞戒》、《妙法莲华经》、《金光明经》、《大方广等无想大云经》及《佛说首楞严三昧经》等普通僧众和信徒的抄经[9]76-85,时代在公元4世纪至5世纪中期之间。此外,偏安高昌一隅的河西沮渠氏北凉王族原本就崇信佛教,如前所述,吐鲁番也出土了不少沮渠安周供养的写经,写经上均明书“凉王大沮渠安周所供养经”。及麹氏在高昌立国后,佛教更加昌盛。2003至2006年,旅顺博物馆和日本龙谷大学开展合作研究,对馆藏的25000多号汉文佛经残片进行了检索,共整理出502部佛教经典[1]61。如果我国、日本及欧洲的收藏机构及个人的吐鲁番文书藏品都能被系统整理,可以肯定,这个数量还会大为增加[15]。

在以往吐鲁番出土佛典中,曾发现七件带有高昌王麹乾固写经题记的抄经[16]。其中,《仁王般若波罗蜜经》有三件,两件写于延昌卅一年(591),一件写于延昌卅三年;《金光明经》一件,写于延昌卅七年;《大品经》两件,一件写于延昌卅九年,另一件写于延昌四十年;《守护国界主陀罗尼经》一件,写于延昌卅七年。本文所涉及旅顺博物馆的两件写经《仁王般若波罗蜜经》和《金光明经》也不出这个范畴。此前,已有研究者发现,麹乾固的写经中多是反映护国思想的,并就此现象做了分析。如,姚崇新先生认为“(高昌)历来是中原王朝与西北游牧民族之间或西北游牧民族之间争夺的对象……高昌往往‘摄乎大国之间'而异地称臣。高昌统治者虽常有家国之虞,但又无可奈何,因而只有寄希望佛法的庇护,以求的精神的慰藉”[16]。吴震先生则说:“麹氏高昌虽渐趋稳定,但在外先后受制于铁勒、突厥;内部至少也曾发生过613至620年间的动乱,引发政变复辟的争战。在这一历史背景下,加之当时人们把一切天灾人祸视为神灵的惩罚,因此崇信佛法,以求禳灾降福。于是,举国奉佛,弘传佛教典籍。作为‘护国三经的〈仁王般若〉、〈金光明〉、〈法华〉俱见于吐鲁番写本中”[17]。上述两位学者的论述,主要强调了宏观的社会背景因素,但并未从佛教文化的角度结合所抄写佛经的义理内涵来具体分析这些佛经对身为高昌国主麹乾固作为供养者的影响,并进而发挥护国的作用,致使一些重要问题难以凸现。以下,我们以《仁王般若波罗蜜经》和《金光明经》为例,对这一问题再作补充论述。

《仁王经》是以佛陀为印度波斯匿王等十六大国国王说示如何守护佛果、修持十地善行,及守护国土的因缘,而讲说受持读诵此经可息灾得福,使一切世间有情安稳康乐。本经在历史上据称有多个汉文译本,但现存仅两种译本,一为姚秦鸠摩罗什所译的《仁王般若波罗蜜经》,一为唐不空所译的《仁王般若波罗蜜经》。据研究,“对比两经可以看出,唐译本和秦译本内容相差不大,只是字句有些差异而已,不空三藏的译本是补以前所译的不足而已”[18]。鸠摩罗什所译《仁王经》有两卷,共计八品。在诸般若经典中,《仁王经》出现较晚,为了强调般若之力之不可思议,其在空的思想、诸法如幻、修行般若、法性思想、二谛思想、佛身观、文字般若等方面都有较多深入的阐释和说明。本经特别强调,其之所以能护国,皆因般若的力量,是以般若的功德除灭灾难,护持国家,使得天下太平。所以,“一切国王为是难故,讲读般若波罗蜜,七难即灭,七福即生,万姓安乐,帝王欢喜”[19]。在受持《仁王经》时,经中专门要求国王当常持诵,“是故付嘱诸国王,不付嘱比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故?无王力故,故不付嘱。汝当受持读诵,解其义理”[19]832,强调依靠世俗国王的力量来推行佛法,这与东晋道安所说的“不依国主则法事难立”殊途同归。受持、读诵时,经中要求“当请百佛像、百菩萨像、百罗汉像,百比丘众,四大众、七众,共听请百法师讲般若波罗蜜。百师子吼高座前燃百灯,烧百和香,百种色花,以用供养三宝,三衣什物供养法师,小饭中食亦复以时。大王!一日二时讲读此经”[19]829。受持《仁王经》有无量功德,经中列举道:“名为护国土功德……亦护一切众生身。”[19]829“不但护国,亦有护福,求富贵权威七宝如意行来,求男女,求慧解名闻,求六天果报,人中九品果乐……”[19]830“不但护福,亦护众难,若疾病苦难,杻械枷锁检系其身,破四重罪,作五逆因,作八难罪,行六道事,一切无量苦难,亦讲此经……”[19]830此外,由于该经是佛陀对十六大国王所说,经中也不忘强调各位国王获得王位的正统性。经中说“大王!我今五眼明见,三世一切国王皆由过去侍五百佛,得为帝王主”[19]833,就是因为过去供养诸佛的结果。

《金光明经》的汉译本,据称也有多个,但现存主要是三个。一为北凉时昙无懺所译,分为四卷,计十八品。二是隋代沙门宝贵综合多家译本,辑成《合部金光明经》八卷,计二十四品。三是唐义净所译的《金光明最胜王经》。本经内容庞杂,由于“是经能灭一切众生无量无边世百千苦恼”,故被称为“众经之王”。据说,“是经能与众生快乐,是经能令地狱饿鬼畜生诸河焦干枯竭,是经能除一切怖畏,是经能却他方怨贼,是经能除谷贵饥馑,是经能愈一切疫病,是经能灭恶星变异,是经能除一切忧恼”[20]。护国思想主要集中在《金光明经》的《四天王品》中。其中,多次提及人王受持《金光明经》,以获得护国的利益,“若有人王,欲得自护及王国土多受安乐,欲令国土一切众生悉皆成就具足快乐,欲得摧伏一切外敌,欲得拥护一切国土,欲以正法正治国土,欲得除灭众生怖畏。世尊,是人王等,应当必定听是经典,及恭敬供养读诵受持是经典者”[20]343。个中缘由,“是诸人王,若能至心,听受是经,则为已能供养于我,若供养我则是供养过去未来现在诸佛。若能供养过去未来现在诸佛,则得以无量不可思议功德之聚。以是因缘,是诸人王应得拥护”[20]341。人王躬出奉迎讲说《金光明经》之人时,“随其举足步步之中,即是供养值遇百千亿那由他诸佛世尊,复得超越如是等劫生死之难,复于来世尔所劫中,常得封受转轮王位”[20]342。甚至,在《授记品》中,十千天子暂舍五欲之乐,聆听了《金光明经》的宣讲,就获得了佛的授记。《金光明经》流布之处,人王及百姓若能受持供养此经,佛教的四大天王毗沙门天王、提头赖吒天王、毗留勒叉天王及毗留博叉天王保护“当今是王及国人民一切安隐具足无患”[20]340。据该经《正论品》中的记载,佛为坚牢地神宣讲的故事中,有名为力尊相的国王为其子信相所说的偈言里有如下内容:“云何是人,得名为天?云何人王,复名天子?因集业故,生于人中,王领国土,故称人王;处在胎中,诸天守护,或先守护,然后入胎。虽在人中,生为人王。以天护故,复称天子。三十三天,各以己德,分与是人,故称天子。神力所加,故得自在。”[20]346在这段偈颂中,以问答的方式,虽然不是直接而是间接地依佛陀之口宣扬了人主身份所具有的“天子”神格。此段经文对人主的神化,无形中提供了一种君王们梦寐以求的“王权天授”的政治理念。

由以上分析可知,《仁王经》和《金光明经》所阐述的佛教典型的护国思想,都是以信奉和传播佛法为前提的。在这个意义上,护法即护国。通过护法进而获得无量功德,护国自然不在话下。就国家整体层面而言,只要大众信仰了佛教,国家就能消灾纳福,去害免祸,天下太平,国土安宁,众生快乐;就国王个人层面而言,只要接受佛教并时常护持,佛教就会为他贴上“王权天授”的标签,并用佛教义理为其合法性来提供辩护。不仅如此,佛教还为信奉佛法的国王设计了光明的前景,不仅来世能当转轮王,而且将来还能依授记来成佛,摆脱生死轮回之苦。有关第二个层面的问题,以往研究者谈得很少,需要重新引起关注。

据记载,到高昌王麹乾固秉政后期所处的隋代,《仁王经》和《金光明经》在中原上层统治者中更为流行。隋朝的翻经学士费长房为了说明隋文帝杨坚即位的正统性,是“受命四天护持三宝,承符五运宅此九州”的皇帝,就曾直接引用了前述《金光明经》中《正论品》的那段偈言[21]。隋炀帝即位后,十分尊崇高僧慧乘,曾“诏诸郡,别选三大德于东都四方馆,阐《仁王经》。仍诏乘充大讲主,连三昼夜不卧”。后来,慧乘去了禅定寺,演说《仁王经》12年[22]。

可以想见,正是上述两经丰富的护国思想对麹乾固产生了强烈的吸引力,才使他在统治高昌的41年里,不惜人力、物力和财力,多次雇经生抄写《仁王经》和《金光明经》,如延昌卅一年十二月,就一次敬写《仁王经》150部[9]143。这种执着的抄经、听经护国思想在麹氏高昌王族中逐渐一脉相承。大业五年(609),炀帝西行至张掖,曾令慧乘为高昌王麹伯雅等讲《金光明经》。在现场,麹伯雅听得反应强烈,甚至“布发于地,屈乘践焉”[23],给了慧乘的讲经很好的呼应。另外,吐鲁番还出土了一件延寿四年(627)的《仁王经》残卷,吴震及王素两先生均推测此残卷是奉高昌王麹文泰之命抄写的官经[17]69-80[24]。贞观二年(628),高僧玄奘西行路经高昌,麹文泰盛情款待,并请他升座为太妃以下王及统师大臣等讲《仁王经》一个月[25]。

四 结 语

本文对旅顺博物馆带有供养人题记的两件汉文抄经残卷进行了探析,考定出所抄佛经,一件为东晋鸠摩罗什所译的《仁王经》的片段,另一件为北凉昙无懺所译的《金光明经》的片段。通过对题记部分的辨识,结合文献和其他出土文物,进一步确定了两件抄经的供养人均为麹氏高昌的七世王麹乾固。麹乾固选择具有浓厚护国思想的《金光明经》和《仁王经》作为供养的抄经,不仅有深层的社会背景,而且还有丰富的佛教义理与之合拍,在很大程度上折射出麹氏高昌国中后期所处的政治局势,也反映了他身为西域小国高昌国王的微妙心理状况。

参考文献:

[1]郭富纯,王振芬.旅顺博物馆藏西域文书研究[M].沈阳:万卷出版公司,2007.

[2]郭富纯,王振芬.旅顺博物馆藏西域书迹选[J].书法丛刊,2006(6).

[3]陈国灿.略论敦煌吐鲁番文献研究中的史学断代问题[J].敦煌研究,2006(6):124-129.

[4]赵声良.隋代敦煌写本的书法艺术[J].敦煌研究,1995(4):133-137.

[5]史介.“使持节”小释[J].山东师范大学学报(哲学社会科学版),1984(6).

[6]张小稳.汉唐间地方官加节的等级划分与权力演变[J].河南大学学报(社会科学版),2010(5).

[7]沈约.宋书:卷98[M].北京:中华书局,1974.

[8]池田温.高昌三碑略考[J].谢重光,译.敦煌学辑刊,1988(1):146-161.

[9]池田温.中国古代写本识语集录[M].东京大学东洋文化研究所,1990:86-88.

[10]魏收.魏书:卷101[M].北京:中华书局,1974:2244.

[11]马雍.突厥与高昌麹氏王朝始建交考[M]//西域史地文物丛考.北京:文物出版社,1990:146-153.

[12]高楠顺次郎,等.大正藏:第9册[M].台北:新文丰出版公司,1983:31.

[13]陈世良.从车师佛教到高昌佛教[J].吐鲁番学研究专辑(内部资料),1990.

[14]陈国灿.吐鲁番出土《诸佛要集经》残卷与敦煌高僧竺法护的译经考略[J].敦煌学辑刊(创刊号),1983:6-13.

[15]王素.敦煌吐鲁番文献[M].北京:文物出版社,2002:105-124.

[16]姚崇新.试论高昌国的佛教与佛教教团[J].敦煌吐鲁番研究,1999(4):39-80.

[17]吴震.吐鲁番写本所见鸠摩罗什汉译佛教经籍举要[M]//鸠摩罗什与中国民族文化——纪念鸠摩罗什诞辰1650周年国际学术讨论会文集.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2001:69-80.

[18]蔡宏.《仁王护国般若波罗蜜多经》在中国的传译[M]//中国佛学.北京:中华书局,2010.

[19]高楠顺次郎,等.大正藏:第8册[M].台北:新文丰出版公司,1983:832.

[20]高楠顺次郎,等.大正藏:第16册[M].台北:新文丰出版公司,1983:340.

[21]高楠顺次郎,等.大正藏:第49册[M].台北:新文丰出版公司,1983:101.

[22]高楠顺次郎,等.大正藏:第77册[M].台北:新文丰出版公司,1983:204.

[23]高楠顺次郎,等.大正藏:第50册[M].台北:新文丰出版公司,1983:633.

[24]王素.吐鲁番出土佛教写经漫谈[J].南海菩萨,1996(164):55-56.

[25]慧立,彦悰.大慈恩寺三藏法师传[M].孙毓棠,谢方,点校.北京:中华书局,1983:20-21.