20世纪50~60年代内地工厂迁移新疆的历史考察

姚勇 周鲲

内容提要:新中国成立初期,为了改善旧中国不合理的工业布局,发展和巩固边疆少数民族地区,在新疆地方政府的请求下,国家将内地的一些工厂迁移到新疆。这些迁新工厂以轻工业为主、重工业为辅,且有些工厂在内地存在一定的经营困难。但它们搬迁到工业落后的新疆后,为新疆经济的发展、人民生活水平的提高以及技术人才的引进都产生了重要的影响。

关键词:内地工厂;迁移;新疆

中图分类号:F429 文献标识码:A 文章编号:1003-4161(2015)03-0166-06

DOI:10.13483/j.cnki.kfvi.2015.03.036

20世纪50~60年代计划经济时期,国家集中物力财力积极支持新疆社会经济发展,并将内地一些工厂整体搬迁至新疆,不仅一定程度上改变了旧中国工业布局不合理的状况,同时也填补了新疆现代工业的空白。但长期以来,学界对此并无专门研究,本文拟通过档案等文献资料对此进行考察分析。

一、内地工厂迁移新疆的历史背景

工业化是一个国家走上富强的必经之路。新中国成立伊始,工业在国民经济中所占比重很小。1949年,中国工农业总产值中,农业占70%,工业占30%,而现代性工业产值只占17%。工业不仅比重小,而且基础薄弱、门类不齐、布局失衡,70%以上的工业集中在东部沿海地区。有鉴于此,新中国成立之初,国家从国防安全和经济发展的战略高度出发,合理规划工业建设的重点和布局。

(一)内地工厂迁移新疆是在中国优先发展重工业、均衡发展战略背景下进行的

新中国一成立,就在苏联的援助下,走上了优先发展重工业的赶超型社会主义工业化道路。从1950年到1952年初,苏联帮助设计的工业项目共42个。由于地缘关系,这些项目的选址以临近苏联的东北、华北、西北地区为主。其中东北30个,关内6个,新疆5个,内蒙古1个。

即将渡过三年经济恢复时期,1952年,中国开始着手编制发展国民经济的第一个五年计划。鉴于中国重工业基础十分薄弱,“一五”计划强调要集中力量发展工业,尤其是重工业。“一五”期间,苏联援建的156项重点工程,开始施工的有150项,其中冶金、机械、能源工业企业分别是20、24、52个,化学企业7个,轻工和医药企业3个,国防军工企业44个。

针对中国原有的工业基础和布局,“一五”计划提出,既要合理利用和改建东北、上海等已有的工业基础,又要在内地建设一批新的工业基地。从地缘优势和国防战备出发,156项重点工程,主要配置在东北地区、中西部地区。106个民用工业企业,布置在东北的有50个,中西部地区有32个。44个军工企业布置在中西部地区的达35个。布置在东北、沿海的建设项目主要是续建、改建和扩建,而布置在中西部的项目主要是新建。

由于“一五”计划编制的时候,朝鲜战争还没有结束,东部沿海地区的安全尚无可靠的保障,因此对沿海地区的工业重视程度不够。随着朝鲜战争的结束和大规模工业化建设的全面展开,沿海地区相当数量的由公私合营企业改造而来的地方国营企业,由于生产规模小,机械化程度低,市场竞争力较弱,面临破产停业状态,相当数量的技术工人失业。1956年4月毛泽东在《论十大关系》中专门提到了沿海工业和内地工业的关系,指出在大力发展内地工业的同时,必须“好好地利用和发展沿海的工业老底子,可以使我们更有力量来发展和支持内地工业”。基于此,国家积极鼓励沿海地区的困难企业支持和帮助中西部地区发展工业建设。

(二)新疆资源丰富、战略地位突出

新疆是一个多民族聚居的地区。新中国成立之初,新疆仅有工业企业363个,其中347个为私营手工作坊和个体手工业,几乎没有现代工业。各族人民所必需的一些生产生活资料主要从内地输入或苏联进口,价格十分昂贵。一把坎土曼要近200公斤小麦交换,一块砖茶要换1只绵羊,一匹平纹布要换1500~3000公斤小麦,一盒火柴要换一公斤羊毛。工业落后状况可见一斑。因此,新疆各族人民的生活较之内地更为困难。

中国共产党历来关心少数民族地区的进步与发展,新中国成立后不仅从政治上提出并实施民族区域自治制度,而且在经济上加大对少数民族地区的扶持。1952年在制定“一五”计划时就提出发展少数民族的经济,除国家选定建设的重要工矿企业外,在少数民族的中心区或某些人口集中地区,应建立某些为人民生活所必需与发展人民生产有密切联系的不同规模的工业。

尽管新疆工业十分落后,但是新疆地域辽阔,自然资源十分丰富,不仅石油、天然气、煤炭等资源的蕴藏量位居全国前列,而且新疆出产大量品质优良的棉花、羊毛、蚕丝以及野生麻,非常适合发展重化工业与纺织等产业。

从区位条件上看,新疆地处祖国西北边陲,拥有5600多公里陆地国界线,是我国国界线最长的省份,战略地位十分重要。新中国成立初,中国与苏联是友好盟国,可以利用地缘优势借助苏联的帮助来发展新疆经济。

正是国家从改善旧中国工业布局、合理利用资源、改变边疆经济落后的面貌以及国防战备等诸多因素出发,20世纪50~60年代,内地一些工厂迁入新疆。

二、内地工厂迁移新疆的特点

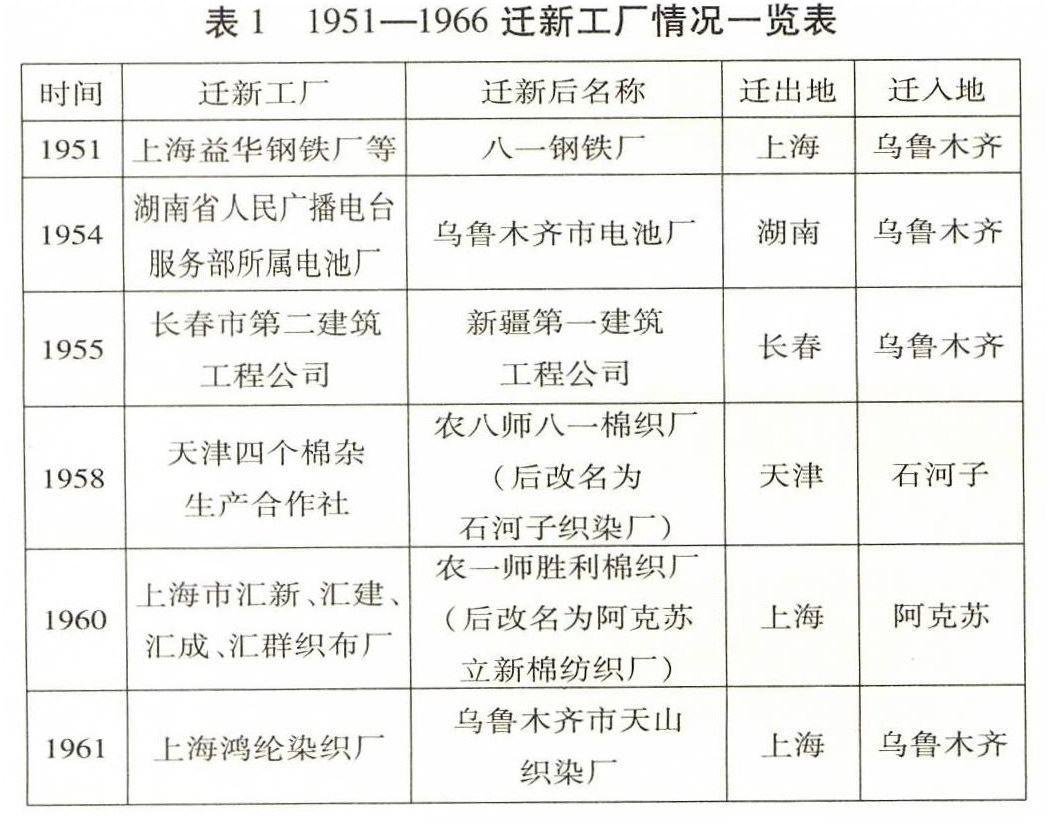

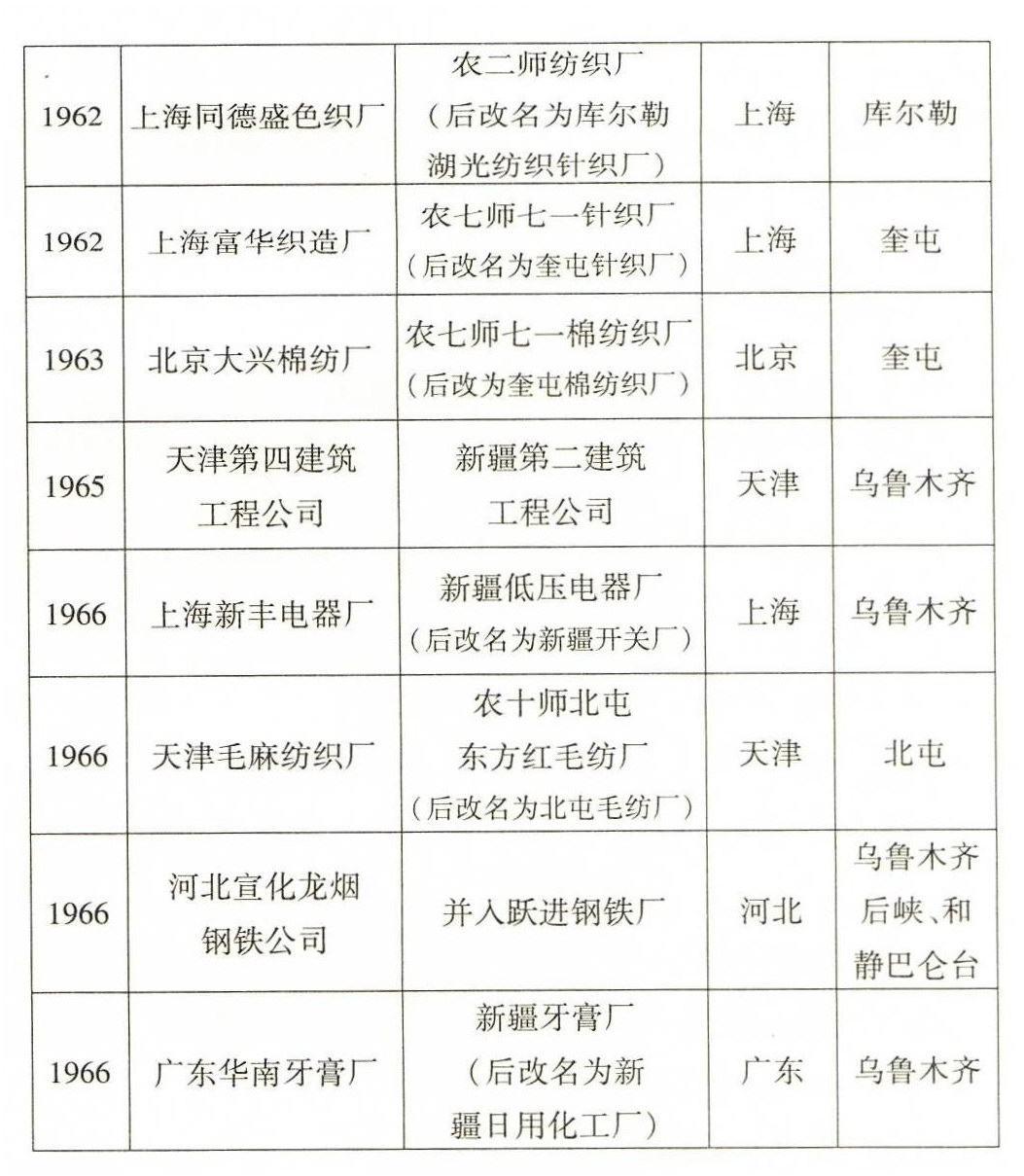

20世纪50~60年代究竟有多少内地工厂迁入新疆,目前尚无确切的统计数据。笔者根据《新疆通志》各分卷、档案及其他资料进行了初步的统计,先后大约有14个内地工厂迁往新疆,具体统计如下:

通过对档案等资料的分析,迁入新疆的14个工厂有如下特点:

(1)以轻工业为主,重工业为辅

从上表可以看出,迁往新疆的14个工厂,轻工业企业有10个,包括7个纺织企业,1个电池厂,1个低压电器厂,1个牙膏厂,占到全部迁新工厂数量的71.43%。重工业企业有2个钢铁厂,占全部迁新工厂数量的14.29%。此外还有2个建筑公司,亦占迁新工厂数量的14.29%。这种轻重工业的迁移比例,体现出国家优先发展新疆民生、促进少数民族地区经济的战略意图,同时也注重加强新疆的基础工业建设。

迁新工厂中纺织企业占到一半,这与新疆有着丰富的棉毛纺织业原料密不可分。2家钢铁企业迁新,也与新疆矿产资源丰富相关。一般而言,钢铁基地的选址多由资源的分布状况决定,哪里有矿就在哪里建钢厂。因此,14家内地工厂迁移新疆,也体现出国家根据新疆的资源禀赋,合理地进行产业布局和资源配置。

另外,从工厂的地域分布来讲,除了湖南、长春、北京、河北的4个工厂外,其余10个工厂均来自沿海地区。而其中6个工厂又来自上海,这充分说明沿海地区和上海是当时中国工业集中和较发达的地区。国家根据均衡发展战略,实施沿海地区支援中西部地区工业建设的计划。

(2)新疆主动争取、多方积极支持的结果

新疆和平解放后,为了改变工业的落后状况,政府决定大力发展工业。由于钢铁工业是国民经济的基础工业,1951年新疆省政府提出了《新疆省钢铁工业五年初步建设计划纲要草案》,拟订在5年内分两期建成规模为年产钢7~8万吨的钢铁企业。但新疆严重缺乏技术人才和生产设备,唯有争取中央政府及各地方政府的支持。

1951年,在重工业部和上海市的帮助下,上海同意将闲置的益华钢铁厂以100万元的低价转让给新疆,同时将上海新慎昌机器厂、范元记模型厂、练成机器厂和美新工具厂的机械设备低价卖给新疆。

1958年10月,新疆派人去上海请求支援织造新疆布的工人,当时上海印染织布工业公司准备将汇新、汇群2个织布厂连67台设备加80个工人一起支援新疆。后来因种种原因未能迁成。1960年新疆再次派人去上海商谈此事,最终将汇新、汇群、汇成、汇建4个织布厂迁往新疆。

1962年春,新疆生产建设兵团农七师党委上报兵团和国家有关部门,申请在奎屯兴建棉纺织厂,以充分利用师垦区的优质长绒棉。12月10日,国家计划委员会将下马的纺织工业部设在北京南郊大兴县试验纺织工厂一万五千锭纺纱设备(后兵团调拨给农二师五千锭)按固定资产调拨形式支援农七师,并邀请专家指导。

1965年初,新疆请求天津支援一个五千人左右成建制的建筑公司,后在国家计委、经委、劳动部、建工部和天津市政府的支持下,将天津市第四建筑工程公司成建制地调往新疆。

1965年,新疆机械工业局向一机部申请,从上海内迁企业中给新疆一个电器工厂。经国家同意,1966年将上海新丰电器厂的设备连同领导干部、管理人员、技术骨干,老工人,一分为二搬迁到新疆,共260多人,建立了新疆低压电器厂。

由上可见,新中国成立后内地工厂迁入新疆,是新疆主动争取、国家政策扶持、地方政府积极支持的结果。

(3)部分工厂在规避经营风险的动机下响应号召迁新

最早迁往新疆的上海益华钢铁厂,是一个小型的炼钢轧钢厂,在解放初濒临破产。其他的如上海和天津的纺织企业,大都是经过公私合营改造而来的地方国营企业,曾为当地的经济发展做出过一定贡献。但是随着大规模工业化建设的全面推进,这些规模较小、机械化程度不高的地方国营企业,由于原料、市场、技术等因素,迁新前或多或少都出现一定的生产经营困难。

上海市汇新、汇建、汇成、汇群4个厂迁往新疆的原因,一是这些厂设备陈旧简陋,劳动生产率很低,且车间分散,部分布机分置在工人家中,管理困难,不能适应目前形势,生产品种业内也可以安排;二是这些厂设备较差,过去织制新疆布有一些基础,迁到新疆后更能发挥作用。

上海富华织造厂,是一个小型全能厂,创建于1921年,生产的“龙门”牌纱袜和内衣曾畅销全国各地。但由于三年自然灾害,农业歉收,纺织原料缺乏,该厂在1960年9月份开始就无主产任务。

北京大兴试验纺织厂迁往新疆的15000锭纺纱设备,均为50年代的定型设备,相当一部分还是英制设备,配件无来源,设备状况差,技术性能落后。

1966年迁往新疆的天津毛麻纺织厂,其毛纺设备,均系用1921年以前的旧棉纺机自行改装而成。

1966年华南牙膏厂迁往新疆时,有牙膏灌装机等设备13台,大多为50年代设备。

由此可见,迁往新疆的大部分工厂,规模比较小,设备陈旧,本身存在着一定的经营困难问题,迁往新疆,一方面是迁出地政府和这些工厂积极响应政府号召,支援新疆建设;另一方面也解决了这些企业的生存问题,因此,这些企业迁移新疆也具有一定的主动性。

(4)连人带设备整体迁移新疆

由于新疆工业基础薄弱,内地工厂在迁往新疆时,大都是连人带设备整体迁移。

1951年,上海益华钢铁厂190多名员工和100多名家属连同炼钢轧钢设备一起迁往新疆。

1958年,天津第四、第九、第三十棉杂生产合作社及第四印染厂职工300余人,应邀迁石河子,带来土织机54台、土编织机210台,组建了农八师八一棉织厂。

1960年,上海汇新织布厂193名职工,连家属在内共696人先后分四批奔赴新疆。另外有5个职工因工作需要暂留上海,待结束工作办妥,生产设备托运后即赴新疆。193名职工进疆后分配至两个单位:一是新疆商业厅32人,二是新疆生产建设兵团农一师161人。主要生产设备无偿调拨分配给上述两个单位。分配到农一师的职工和设备组建成了农一师胜利棉织厂。

1962年,上海富华织造厂搬迁到新疆奎屯的主要设备有:台车25台,织袜机16台,缝头机2台,摇倒丝机16台,罗纹机21台,染色机1台,脱水机4台,起毛机1台,轧光机1台,各种缝纫机76台,设备总价值25万元。随厂一同调入农七师的干部、工人共70名。

1966年,天津南开区毛麻纺织社的137名职工,68台各类设备到达北屯,组建了农十师毛纺厂。

1955年和1965年,长春市第二建筑工程公司和天津市第四建筑工程公司均为全建制地迁入新疆。

三、内地工厂迁移新疆的影响

尽管内地迁移至新疆的工厂,大都规模较小,设备陈旧简陋,但对于一穷二白的新疆而言,仍然是弥足珍贵的。它们对新疆社会产生了深远影响。

(1)对优化新疆经济结构和增加经济总量有积极影响

新疆是一个以传统农牧业为主的地区,南疆以农业为主,北疆为农牧业经济。1949年新疆工农业总产值为4.35亿元,其中农牧业为3.37亿元,工业仅为0.98亿元。

新中国成立后,国家对新疆的工业发展给予了高度重视和扶持,投资新建工厂和将内地工厂迁移至新疆,成为推动新疆工业发展的两大措施。

1966年,新疆工农业生产总值为30.43亿元,比1949年增加了近7倍。其中农林牧渔业总产值为13.15亿元,比1949年增加了3.9倍;工业总产值达17.28亿元,比1949年增加了17.6倍。工业产值占总产值的比重由1949年的22.5%上升到56.8%。尽管1966年,新疆的工业企业单位数达到了2427个,14个迁新工厂只占很小的比例,但也不能忽视它们对优化新疆经济结构和增加经济总量的促进作用。

以八一钢铁厂为例,1958年以前,新疆的钢铁企业只有八钢一家,从1952年4月炼出第一炉钢到1957年,八钢历年完成的工业总产值为:1952年101万元、1953年140万元、1954年303万元、1955年491万元、1956年754万元、1957年876万元。同期,新疆的工业总产值为:1952年2.2亿元、1953年2.96亿元、1954年3.43亿元、1955年4.06亿元、1956年4.03亿元、1957年4.75亿元。可见,八钢在新疆工业生产总值中的比重是逐渐上升的,在1956年、1957年达到最高。1997年,八钢的工业总产值是137813万元[191612,新疆的工业总产值为771.17亿元,八钢所占的比重与1956年、1957年大致相当。

尽管“大跃进”之后,新疆又增加了一些钢铁企业,但八钢的产品销售收入和利税一直占举足轻重的地位。1966年,新疆钢铁企业完成产品销售收入4478万元,实现利税1256.8万元,其中八钢完成产品销售收入3619万元,实现利税1168万元。直到今天,八钢在新疆钢铁企业中的优势仍是其他企业难以企及的。

从长春市和天津市迁来的新疆第一、第二建筑工程公司,其主要经济技术指标在新疆同行业中一直保持着领先地位。1993年,第一、第二建筑公司竣工房屋面积分别为150538平方米和76546平方米,建筑业总产值为19743.9万元和10620.5万元。

新中国成立后,新疆的现代纺织工业从无到有,从小到大,逐渐成为新疆国民经济的支柱行业和“三高”(高利税、高产值、高创汇)产业。1965年,新疆纺织工业总产值达1.92亿元,占新疆工业总产值的13.71%,创历史最高水平。

石河子织染厂于1959年3月投产,当年就盈利115.36万元,上缴税金22.78万元。1970年,生产创历史最高纪录,产值2032.12万元,利润435.33万元[20]284。

奎屯棉纺织厂从1965年投产到1990年,累计完成产值(1980年不变价)33378万元,上徼税金4120万元。

库尔勒湖光纺织针织厂,1962年从上海迁来,当年就实现利润2万多元,创当年组建、当年投产、当年受益的典范。从1962年到1985年,实现利税4060万元。

迁新工厂对新疆经济总量增加的影响还应包括由于工厂迁新及其发展所带来的建筑业、运输业、商业等的增加值,这些都无法计算出来。

最重要的是,一些搬迁至新疆的工厂,填补了新疆工业发展的空白。如八一钢铁厂,是新疆第一座现代化的钢铁厂,它结束了新疆历史上不产一斤铁,不能制作一颗铁钉的历史。上海新丰电器厂迁入新疆后,为新疆的电工电器工业填补了空白。1967年,新疆低压电器厂成为机械工业部在新疆定点生产电器的唯一中型专业厂家。

(2)对新疆工业布局和人口分布产生一定的影响

新中国成立前,新疆的工业主要集中在乌鲁木齐、伊犁、塔城等北疆地区,南疆地区相对较少。新中国成立以来,新疆工业建设的重点集中在乌鲁木齐一昌吉一石河子一克拉玛依一带,其发展速度远较其他地区快得多。我们从内地迁移至新疆的14个工厂在新疆的分布上也证实了这一点。14个工厂,分布在北疆的有11个,其中7个工厂在乌鲁木齐,1个在石河子,2个在奎屯,1个在北屯;南疆地区只有2个,1个在阿克苏,1个在库尔勒;跃进钢铁厂的地理位置位于乌鲁木齐和南疆之间,偏南疆一些。这种点轴开发模式既充分利用了新疆原有工业基础的优势,也兼顾了南疆经济落后地区的发展。

7个工厂安置在乌鲁木齐,不仅仅因为乌鲁木齐是新疆的首府,是政治、经济、文化的中心,同时也是由乌鲁木齐位于新疆的中北部,是南北疆交通枢纽的地理位置所决定的。

迁入新疆的7个纺织企业,其中有5个安置在了新疆的主要产棉区:1个在阿克苏,1个在库尔勒,1个在石河子,2个在奎屯;1个毛纺厂安置在了传统畜牧业具有优势地位的新疆阿勒泰地区的北屯;还有1个安置在了交通便利的乌鲁木齐。

内地迁新工厂的布局,一方面与当时国家加强对新疆北疆地区的开发需要相适应,另一方面也对新疆人口分布的改变产生了一定的影响。

新疆自古以来南农北牧的经济格局,导致了历史上南疆人口一直比北疆多。1949年全疆人口433.34万,南疆人口占70.14%。随着新中国成立后经济建设的重点在北疆,使得北疆地区得到较快的发展,较强的技术力量、更好的公共设施和社会福利,吸引了更多的人口来到北疆地区。到1970年,在全疆976.58万人中,南疆人口只占到了50.14%。1979年以后,南北疆人口比重发生了根本性的变化,北疆人口超过了南疆,且保持人口比重继续上升的趋势。这对当时中苏关系恶化后,增强新疆北部的国防力量有积极影响。

(3)为新疆引进了人才和技术

人才和技术的引进是内地迁移至新疆的工厂带来的最重要的财富。随厂迁移至新疆的职工,大多是年富力强、具有丰富技术和经验的熟练工人,他们的技能和经验是一种无形的财富,来到新疆不仅能够立刻投入生产,还能够给新疆其他相关企业传授技术,以此带动新疆的工业发展。

随工厂迁移来到新疆的最著名的技术人才当属余名钰,他是我国著名的冶金专家,在民国时期,就有着“钢铁大王”的美誉。新中国成立初,余名钰为上海益华钢铁厂的总工程师,1950年8月,兼任重工业部钢铁工业管理局顾问。1951年,受王震之邀来到新疆担任八一钢铁厂的总工程师。为解决八钢生产原料中含磷过高的问题,设计出了涡鼓型空气侧吹转炉,强化去磷。这一技术不仅使八钢解决了铁矿含磷的问题,结束了新疆不能生产钢铁的历史,还填补了我国碱性转炉炼钢的空白。

一些迁入新疆的工厂,在自身得到发展后,还以技术、设备和人才的优势带动其他相关企业的发展。1970年,乌鲁木齐市电池厂抽调部分设备和人员赴焉耆县帮助筹建年产500万只(折合手电池)的南疆电池厂。该厂1972年正式投产,当年生产电池101.9万只。

北屯毛纺厂在1981年无偿资助10台横机组建了北屯针织厂。1986年又无偿资助4台横机组建了北屯时代针织厂。在1984年至1986年期间,北屯毛纺厂还派技术工人帮助建立了和丰县针织厂、和丰县国营牧场针织厂、阿勒泰市北屯镇线衣厂、阿勒泰市福利厂。这4个厂1986年完成工业总产值128万元,实现利润17.7万元。

奎屯棉纺织厂自建厂以来,先后为农七师一三○团棉纺织厂、奎屯市第一棉纺织厂、呼图壁芳草湖棉纺织厂、伊犁麻袋厂等单位培训专业技术干部和专业技术工人150余名。

(4)对提高新疆人民的生活水平和促进民族团结有积极影响

新中国成立后新疆创办现代工业遵循的是建设与满足人民生活需要相结合的原则。14个迁新工厂,既有重工业、建筑业,但更多的是轻工业,满足了新疆各族人民的生产、生活需要。特别是相对多的棉纺织厂和毛纺织厂的迁入,彻底结束了新疆“羊毛靠外销,毛布靠调进”的历史,丰富了各族人民的物质生活。

新中国成立前,新疆各族人民生活极其贫困,脱下羊皮袄,就是大布衣,没有穿着针织内衣的习惯。新中国成立后,随着经济的发展,生活水平的提高,这一旧习逐渐发生改变。新疆地区针织工业起步较晚,始于“大跃进”时期,因此,针织内衣自给率一直很低,60年代中期仅能自给36.56%。袜子的自给率更低,1985年的自给率只有17.38%。

正是为了满足新疆各族人民的生活需要,1962年上海同德盛色织厂和上海富华织造厂迁来新疆,组成了新疆一南一北两个针织厂——库尔勒湖光纺织针织厂和奎屯针织厂。1964年,库尔勒湖光纺织针织厂组建针织车间,当年4月投产,年产针织内衣30万件。

上海富华织造厂本身就是生产袜子和内衣的老企业。迁到新疆后,1966年针织内衣产量达到140万件,袜子43万双,年产值335.6万元,实现利税82.5万元。1969—1978年,新建的漂染车间和袜子车间相继投产,纺织部又拨款扩建了民族长统袜生产线,生产发展较快。1978年针织内衣产量307.46万件,袜子77.12万双,总产值7136.6万元,利润增加到149.5万元,创本厂历史最高纪录。

随着新疆棉毛纺织业的发展,也促进了新疆棉业种植和畜牧业的发展。这种良性循环,对推动新疆经济,提高新疆各族人民的生活水平有积极作用。

广东华南牙膏厂迁来新疆后生产的“红山”牌牙膏,在1980年全国牙膏质量评比会上,得99.5分,为全国同类产品的第一名,让新疆各族人民享用到了名优产品。

还有一些工厂迁入新疆后,积极为少数民族办好事,与当地少数民族群众建立了深厚的友谊。如北屯毛纺厂在北疆阿勒泰地区,多年来一直将为哈萨克族牧民排忧解难作为一项长期任务来抓。该厂专门成立了以副厂长马殿英同志负责的办公室,帮助当地哈萨克牧民解决通信、春季转场、牲畜冬季越冬等问题,还为当地哈萨克牧民送医送药。春节期间还请牧民到厂里做客等,与当地的哈萨克族牧民建立了深厚的兄弟情。

还有库尔勒湖光针织纺织厂,和周边的恰尔巴格乡、兰干乡和睦相处,投资一万多元和恰尔巴格乡共修团结路,投资2.2万元修连心桥,投资近2万元修建“两乡五村”15公里长8米宽的砂石路,投资132万元建起现代化的污水处理厂,净化工业污水,保障少数民族群众的身心健康,为“两乡五村”少数民族共办好事3851人次。

由于内地迁新工厂认真执行党和国家的民族政策,促进民族团结,因此在维护新疆社会稳定方面也做出了一定的贡献。

20世纪50~60年代,内地工厂迁移新疆,是在计划经济体制下由政府主导进行的,不仅是经济发展的需要,也是国防战备的需要。这与改革开放后,在市场经济体制下,内地一些高载能、高排放企业迁移至新疆有所不同,后者在给新疆带来一定经济利益的同时,也将污染等问题留在了新疆,使得原本生态脆弱的新疆承载力下降,应当引起人们的重视。

总之,20世纪50~60年代,内地迁移至新疆的这些工厂,无论它们是为摆脱自身困境还是响应国家号召来到新疆,也无论它们现在是已经破产还是继续做大做强,它们在那个时代对调整国家的产业布局、推进新疆经济发展、提高人民生活水平以及巩固西北国防等方面,都做出了重要贡献,历史应该铭记!