一家人的晚上

赵志明

天寒地冻,白菜在地头长着。

雪扼了一整天,随时都可能下又一直没下。

老德上午出门,到天快黑透人影子也没见着一个。德婶不等他,招呼孩子们吃夜饭。

外面黑定定的,风声呼啸。煤油灯将桌前一家人的身影团团晾挂到墙上。

这时候有人敲门,不是老德,是隔壁邻舍的寡妇永伢他娘。因为天冷,她这么早睡不着,过来谈谈心。德婶于是陪着她讲谈。大人讲话孩子们一般不插嘴,只听着。煤油灯的火焰跳啊跳的,感应着外面的风势。

一个人可怜啊,大冬天连个暖脚头的人都没有。永伢娘说,这种日子不知道何时是个头。

再不要这样想。德婶安慰着。

人都劝我不要这样想,不这样想又怎样想呢。天气一冷,我就睡不着,想到老头子要是在就好了,总要哭个把钟头,管不住自己。前两天我还到他坟上哭了一夜。

德婶也唏嘘不已。

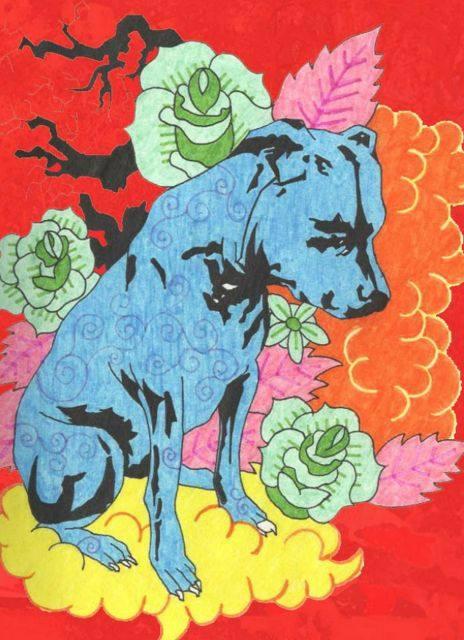

一只狗在外面长嚎。一般狗不长嚎,长嚎在乡下被看成是不祥,说是狗这种动物,能提前知道主人家的不幸,深夜里面狗长嚎就是狗在为主人哭丧,第二天必有坏事情发生。

讨债狗子叫的凶呢,不知道哪家要死人了。寡妇说,讨债狗子,好不要鬼叫鬼叫喽。叫的人汗毛孔竖竖的。

但那只狗叫了很长时间,有一会儿屋里的人都听着狗叫。油灯明明灭灭,人脸在火焰的闪烁中阴晴不定。德婶还把门打开了探出头去。声音显示狗在村口叫着,说不定就在村口的那座桥上对着天空叫。有人看到过狗长嚎时的样子。那时狗必登高处,四脚踩地,身体绷得像一张长条凳,狗头仰的高高的,你要走近了,能看到狗眼涌出来的眼泪水。

因为狗叫,寡妇心惊肉跳。村上又要死一个人了,她觉得受不了。

养什么讨厌狗子,叫得人心慌慌的,养狗子就为了听它叫丧还不如不养。她说。于是她起来回家。

寡妇一出门,孩子们就唧唧喳喳说开了。他们说的就是寡妇哭坟这件事。因为和儿子永伢争了点口角,她半夜三更就跑去哭坟,咿咿呀呀的,几个走夜路的人都被吓的魂出壳,以为撞鬼了。寡妇哭着哭着自己竟然趴在坟头睡着了。回来后还到处跟人说,自己在坟前哭了一夜,又说,好几个走夜路的人都被吓死了,等等。好多人听了用话霉她,说她这哪是在哭啊,不就是在装神弄鬼吓唬人吗。跟小伙有什么事,也不要动不动就跑去哭坟,老头子哪里真能帮到什么忙啊。她听了就装出一副凶相,说就要哭,把死人从地底哭上来最好,大家都别想有好日子过。你说这又是何苦呢。所以,小德,大妞和二妞都不喜欢她。

德婶赶紧制止住,说,人还没走远呢,你们就这样说,小心她听到了。

德婶把门打大开一点,走出去,看见墙壁下窝着一个人影。原来寡妇居然在听壁根。看到有人出来,寡妇才抬起身体,说,暗星夜一点也看不见。德婶说,是啊,我特意来把门打开,也好给你照照路。寡妇说,不用了,定下心还是能看得见的。又说,地都上冻了,恐怕要下雪。说罢慌里慌张地走了。德婶不理她,转身回屋把门关上了。

真是的这样一个人,德婶抱怨说,居然又在听壁根,老是怀疑人家说她坏话,老是担心着,这又是何苦呢。

二妞说,早知道这样,我就用一盆冷水浇过去,看她怎么说。

大妞说,你这不是要她的命啊,这么冷的天。

小德说,她来干什么!

老德还没有回来。

德婶说,你爹……

二妞不高兴了,说,随他去,喝酒喝酒,让他喝死跌死扑死,看他还喝喝喝!

小德开始唤狗。狗的名字叫阿黄。阿黄不在家,不知道跑哪里去了。

小德说,阿黄不知道跑到哪里去了。

德婶说,睡你的觉去,把狗暗洞开着就好了,它自己有脚不会回来啊。

小德磨蹭着不睡觉,他说,我想等电来。

德婶骂他,睡觉要等电来干什么?

原来小德的家庭作业还没有做好,油灯火苗摇曳的厉害,小德不想在油灯下做作业。

老德还没有回来,外面风声又涨了几分。德婶开始担心起来。以前老德也经常晚归,醉醺醺的,有时候要到三更半夜才回来,德婶都没有担心过,可能这次天寒地冻的,怕又要下雪,所以德婶的心竟然紧了一下,想起老德,还打了一个冷噤。

德婶开始央求两个女儿,去看看老德,去接接老德。

两个闺女说,不去。他要喝酒就让他喝,还怕他摸不到家门啊。

德婶说,今天天气不好,你听外面的风声响的。

外面的风声让大妞二妞更不想走出门去。

德婶说,真是白养你们这么大了。

大妞说,天气不好,说不定爹就歇在镇上了。

德婶说,真那样倒好了,你爹的脾气你们又不是不知道,天亮了他也要赶归家,哪怕在外面走一夜夜路。看外面这风势,人都站不住。你们尽尽孝道,就去望望他吧,说不定走不多远就能撞着了。

二妞说,反正我不想去,外面黑咕隆咚的,怎么走啊。

好,好,德婶说,女儿总归是人家的人,我还有小伙呢。她喊小德跟她一起去接老德,小德犹豫地站起来。德婶说,换鞋。小德就去拿鞋。德婶帮小德往鞋里塞草絮。

大妞给二妞使了个眼色。二妞说,真烦人。

两个丫头就说,算啦算啦,你们留在家里,我们去接吧。

德婶就往大妞二妞的雨鞋里塞稻草。末了又找了些破棉絮,绑在一根棍子上,棉花上沾了煤油,好当火把使用。家里本有把手电筒,但电池里的电都漏光了。

大妞和二妞就举着这根火把上路了。但在漫天的黑和风还有冷里,一支火把是太渺小了。它的火焰被拉成一面三角旗,还呼呼地响着,照不清路不说,反而使得大妞二妞陷在更深的黑暗里。大妞拿着火把,二妞牵着大妞的一只手,两人一脚高一脚低的走着。还不如不要火把呢。这样走到村口,大妞就把火把扔掉了。两个人在黑暗里站了一会,眼睛这才慢慢努力适应漆黑一团的冬夜。

从村上到镇上,沿着马公河,河埂高高的,有七八里路。前面三里路偶尔有村庄坐落在河埂的一侧,三里路过后就没有人住的房子,只有鬼住的房子了。过最后一个村的时候,首先就是一个很大的坟场,几棵掉光了叶子的树兀立,像坟场的看守,风把树枝摇的喀嚓响。坟场过去,是一个水电站,曾经在这个地方发现一个尸体。那是一个谋杀案,杀人犯把死人装在蛇皮袋里,沉到了河底。一个放鸭的老人发现了这个死人包。他撑着小溜子,竹篙点到了蛇皮袋。老人又用竹篙点了好几下,以为是意外的财富,就潜水把蛇皮袋捞了上来。一些事情要是没有发生多好啊。黑夜把骇人的东西都释放出来了,风简直就是在鬼哭鬼叫了。二妞说我怕,她感觉有眼睛有手有脚步声,都隐藏在黑暗中,她抓紧了大妞的手。大妞呢,也怕的不得了,乐意被妹妹这般紧紧地抓着。姐妹俩就这样走着,像两个搭扣在一起的铁链子。她们多么希望能突然在无助中能听到父亲的咳嗽声,那样,就不要再在夜色里深入下去。大埂的一侧是农田,另一侧就是河水。冬天水位下降,河坡又高又陡,摸黑行走的人要小心不要失足掉下去,那就一点办法也没有了。

大妞二妞到镇上,镇子都已经睡觉了。长长的一条街,黑咕隆咚的就跟河道一样让人迈不出脚。混堂,茶馆和饭馆子都关门了。镇上没有一个人,更别说有老德了。走了这么长的路,满以为出来能见到老德,结果没见着,想想回去还要走那死人路,二妞就想哭。大妞说,既然来到镇上了,我们就再找找,说不定喝多了在哪家睡觉了,我们也好借个手电筒,好照着路回去。

老德在镇上有几个朋友,一个叫小杨,一个叫老关,还有一个叫陆家佬,老德和他们尝酒的次数多,是酒肉之交。大妞二妞先去找的是小杨。小杨家都已经睡下了,听到敲门声,小杨先问谁,然后起来开门,很奇怪这么冷和晚了,大妞和二妞居然找到镇上来。一开始他以为是老德和德婶两口子吵架,知道了是来找老德的,就说,怎么,这个德家佬还没有归家吗。他告诉大妞二妞,老德到镇上来了之后,他是和老德一起吃的中饭,吃过中饭就散了,老德说要回去。等等,会不会他和我分手之后又碰到别的人又喝酒了呢。小杨知道了两人是一脚深一脚浅,摸黑到镇上的,也忙不迭说老德的不是,这个德家佬,不回家,看把两个丫头给折腾的。说着就找了手电筒出来给她们。

从小杨那里出来,两个人又去老关那里。老关说他下午去老婆的娘家,就没有见到老德。两个人再去陆家佬家。老德果然是又和陆家佬喝酒了。陆家佬说,你老子和小杨喝完酒后,就先去混堂泡浴洗了,等从混堂里出来,将好我碰到他,他非拉着我喝酒,后来,王家蓬上的老五头也跟我们一起喝。我算算时间,恩,没喝多少酒也没喝多长时间,你老子自己也说,天气不好要早点回家,所以我们散得很早。会不会他又在王家蓬上逗留了。

王家蓬离镇不远,虽不在回家的路上,但也只要弯一点路,过一架桥就到了。大妞和二妞要去王家蓬上寻老德,陆家佬想让两姊妹在镇上歇一夜,明天再回去不迟,但两个女孩想到德婶等不到她们回来,不知道会怎么急,执意回去。陆家佬只好随她们,左右交代要好好地走,路上要当心。等等。

王家蓬上的老五头说老德早回去了。老五头说,老德回去有一段时间了。估计老德到家的时候正也是大妞二妞出来找他的时间。不知道怎么竟然没有碰上。姐妹俩想也许老德已经在家呼呼大睡了,而她们却受得这样的苦,心里就埋怨老德,想以后随他怎么喝,都不会出来找他了。

回去的时候不比来的时候,一方面是往家赶,一方面知道老德已经回去,又有手电筒照着,两个女儿心理安定了不少。大妞甚至用手电筒照远方鬼魅般的树影什么的,也照右侧的黑暗的河水,被手电筒照出来的河流显得深不可测,像一个死人身体的一部分,阴森而恐怖,所以二妞央求姐姐,不要乱打手电筒。她怕。大妞呢,她也怕,但她忍不住不照,她说,说不定爹爹不小心会跌醉在哪里呢。就这样,大妞一路走一路用手电筒四下里乱照,河水,斑毛丛,水电站,坟堆,天空,人家的屋角,码头,草垛,都一一照过,当然了,老德都不在那里。有时候,大妞甚至照出了老德在这条路上行走过的痕迹,这些痕迹显示老德是在往家走。等到她们回到家里,尽管又劳累又冷又害怕,但只要老德已经先她们到家,她们会忘掉路上的不快,原谅老德,让老德还是继续做她们的爹。

大妞二妞出门后,德婶就开始坐立不安。她想,火把会很快歇掉的。两个女儿还没怎么走过夜路,而到镇上的路又那么长。她担心她们,甚至愿意把她们喊回来。但是她又担心老德,现在除了这个老德,她还要担心两姐妹。她在心里默默计算着丫头们走到哪了,决意不睡觉要一直等到她们回来。这个时候电来了。小德趴在桌上写作业。德婶在旁边看着。小德说,妈,你先去睡觉吧,外面希冷的。德婶已经在打瞌睡,头慢慢伏到桌面,然后突然又把头往上抬。啊,她会说,几点啦。有时候问,你爹回来了吗,或者,你两个姐姐回来了吗。小德回答说没有。因为瞌睡,德婶就摸不准两个女儿走到哪了。她很茫然地瞪大眼睛看着,目光渐渐涣散,她的头又开始慢慢往下冲。小德做完作业就看着德婶埋头和抬头,这两个动作被德婶反复重复,且间隔越来越短。小德突然发现几个回合之后德婶已经老太龙钟,头发雪白,满脸皱纹,同时身体也在枯瘪下去。小德相信这是幻觉,但这样的幻觉让他心生恐惧,当一个孩子还不能完全理解亲情的时候,即使生他如父母者,有时候也会让他惊惧不安。小德不敢再有类似的幻觉出现,他把自己的母亲摇醒。德婶问,是你爹回来了!小德说,看你都困成什么啦,把门留着先睡吧。

母子两个就上床睡觉,毕竟天冷,德婶觉得坐在那里,脚竿都给冻得没有了。捂在被窝里,也是好久生不出热气。小德的小床在德婶大床的对面,大妞和二妞睡在另外一间。小德没有睡着,刚躺下他喜欢在被子里淅沥桫椤一番。那边德婶已经睡着了。德婶睡着了会打呼,鼾声还挺响。小德看见德婶的床面前挂起了一个气球,知道她已经睡着了。德婶一打呼,小德就不那么容易睡着。小德会情不自禁感应德婶的鼾声,有时候,鼾声剧烈,小德会觉得心里难受,他就喊,妈,妈。德婶很容易就惊醒过来,也许她只是身体睡了,而灵魂却一直睁着眼睛。恩,啊,德婶像是在挣扎又像是在呓语,但她还是醒了过来,问小德怎么回事,是你爹和你两个姐姐回来了吗。小德指出,你睡觉又打呼了。德婶总结说可能是白天累了,德婶白天乏累了晚上睡觉就会打呼,这个德婶自己知道,并且经常反过来套,晚上打呼就是因为白天累。好象没有不对的地方。

后来小德刚入睡,就被德婶吵醒了。她用很大的声音问,是谁,是哪个。于是小德被吵醒了。德婶说,她刚才看到屋里面有人影子一闪。是不是家里面进来贼啦?小德掀开被子,跳下床,在屋里面找。都没有,别说人影子,就连鬼影子也不见一个。小德找了一圈,又重新上床,被子又冷了。德婶说,也许是在梦里面,我睡的蒙蒙瞪瞪的,猛见着人影子一闪,就以为来小偷了。小德说,这么冷的天哪来的小偷啊。睡觉吧。

但是德婶仍然睡的不安生。她刚合上眼睛,就觉得一个人在她旁边躺下来,她用手去摸,却没有人,她以为是老德回来了。过了一会,她又说老德回来了,因为她听到他打酒嗝了,也闻到了他一身的酒气。但小德闻不到。为了证实德婶的话,他还跑到灶门口去看,有时候老德酒喝多了会抱床被子窝在灶门口睡,但灶门口没有人,平常阿黄会睡在那里,但阿黄也不在。阿黄也不在桌子下面,也不在床下面,不知道这么冷的天跑到哪里去了。小德心里想着阿黄,回到床边。这边德婶又说,她听到门吱嘎响了一声,不知道是人进来还是出去了,但也很有可能是风,外面风很大。小德于是又跑过去干脆把门闩闩上。外面风真的是很大,房子被吹得摇摇晃晃的,电灯光都刮得摇摇晃晃的,那些静止的东西被照的有些趔趄,那些阴影悄悄的在波动。似乎有很多飞翔的东西,也可能是一个飞翔的东西以很快的速度在屋里旋着飞。

小德想要撒尿,但他不想撒在马桶里。他从被窝里坐起来,穿衣服。德婶问,你起来又要做什么?小德说,撒尿。德婶说,为什么不撒在家里马桶里,这么冷跑出去找冻啊。但小德不喜欢站着朝马桶撒尿,他也不喜欢听别人坐马桶,他不想听到尿声,总要用被子蒙过头。而且,上完马桶后,房间里会有粪便的气味,特别难闻。小德套上毛衣,德婶要他再穿上棉衣棉裤。小心冻坏了,她说。

小德就穿好了衣服出去,开大了门,站在从门口泻出来的光中小便,不远处有一棵树,再远处就是黑暗,在黑暗里,房子的左侧,一条小河肯定还是蜷缩在白天的位置。小德眼光匆匆扫过黑暗,热的尿液浇在冻结的地上。这时候小德赫然看见一个白东西站在树枝上,像是一根塑料漾在空气里。小德吓了一跳,想等小便尿完,眼光只集中在自己的尿上。但树枝上的那个东西竟然从树枝上掉了下来,在着地的时候又漾起来,并朝小德飘过来。

那是白无常鬼。小德以前听人们说起过无常鬼,一个白一个黑,白的在黑夜里能看到,黑的就隐在黑色里了。小德还知道,只有要死人了,黑白无常才会出现。难道我要死了吗,小德顾不上小便,想转身往家跑,但他钉在地上一动也不能动了。

那个白无常并没有离小德过近,他也停住了。风把小德的身体吹成一个大窟窿,但这么大的风,竟然吹不走这个幽灵。他的身体被吹得呼呼的,但他好像站在那里有根了,像一棵芦苇,吹弯了但吹不断也不会被吹走。

小德没办法跑回家也不敢拿余光看那东西,感觉那东西无处不在,在空气中漾啊漾的,夜像是一条黑色的河流,里面则飘满了这种白色的水草。小德怕的要死,他想我是不是要死了,是不是无常鬼马上会让我死了。白无常好象能看穿小德的恐惧,他说,你不要怕,我来的目的不是为了你。信不信由你,小德真的听到了白无常说话了,白无常说,孩子,不要怕,我来只是为了带走另一个人的鬼魂。白无常的话夹杂在呼啸的风里。小德似懂非懂,一个人死了,哪个人死了,一只狗叫了很长时间,谁家的狗,白无常为什么让他看见而又对他毫无恶意,白无常有什么用意吗。小德的心隐隐痛起来,他想到了老德。是的,就是他。白无常说,你的父亲,就是今夜我的目的。他已经死了。

小德的眼里顿时充满了泪水,他抬起头,看着白无常,白无常飘得非常柔和。人的天性,孩子都会哭泣甚至不知道眼泪从哪里涌出,仿佛一个秘密的洞穴,突然裂开,孩子甚至不知道涌出来的是什么。白无常说,我经过这里,到那个有尸体的地方去。我时而飘转于树梢,时而徜徉在地面,时而飞过安静的屋顶,时而蹲上窗台,那里有一只大黑猫,它看到我就跳开了,我还被风吹刮起来。我看见了你,我知道在你身上发生了什么,你的家庭发生了什么,我要你再不要害怕我,因为我只不过是死亡的奴仆,被死亡的气味驱谴。现在,你愿意跟我去看吗,它就在前面不远,就在那条河里,你的两个姐姐没有遇见他,这就是命,注定了他今晚要睡卧在水里,在水里长眠。

小德跟在白无常的后面,白无常在后面飘,空气被他破开,两边的空气朝后涌,在小德的身后聚合,气流撞击在小德的背上,小德被气流推着往前走。走到河边,河水突然明亮起来,老德直立在河水里,冻僵的尸体像是被拘禁在灯光里的一只暗色的虫子。老德此刻就像是刚分娩的胎儿,又柔软又坚硬。老德被浸泡了很长时间,皮肤水白,头发漾动在水里,像一簇黑色的水草。老德的嘴巴张开,老德的屁眼撑破了,老德的肚子里全是水,这么冷的水啊,把老德的内脏和鲜血都冻住了。老德的脸上有一种平静的狰狞,任何死者的脸上都会有这样的神色,任何死者都这样,远看是平静,近看是狰狞,还有就是陌生,一种作别之后的陌生,一种什么也没带走的陌生,一种让人大吃一惊的陌生。面对死者,你会觉得疑惑,这是他吗,这当然是他,可这也不是他,这什么也不是,这只能是一种虚无。你不会再喊一个人父亲,因为那个人已经不在,连带着剥夺了你喊父亲的权利,父亲是家庭之树上的一朵花,但现在这花凋落了,只空出了一个位置,但你不能喊一个位置为父亲,你会尴尬进而羞愧,你会一直刻意关注那个空缺,那里没有什么了,但反白那么明显,这是生活的一个修饰,夸张,嘲讽,消失是存在的最好提醒,提供最残酷的怀念方式。

小德跪了下来,他想知道,作为儿子,他想知道,他的父亲是怎么死的,即使是最平庸的死,他也不想别过头去并闭上眼睛,相反,要盯着,要记住每一个细节,要耳熟能详。就像父母关注婴儿的降生,知道它们的身体发肤,聆听它们的第一声啼哭,记录下它们的体重和身高,守候它们睁开眼睛,好让自己先于这个世界被孩子看到,作为一个儿子也应该目睹自己的父亲死去,看着他滑下生命的河埂,被死亡的液体包容和清洗,看到他挣扎,放弃,没了最后一口气终于闭上眼睛,为什么不呢?小德向白无常提出请求,白无常满足了他。他们站在河埂上,看着老德死去的一幕重新来过一遍。

光亮的老德走在黑暗中,就在小德的眼皮子底下,走进了河水。这个高大的人,河水并不能淹没他,只能淹到他的胸部,他完全可以走出水的旋涡,爬上人世的堤岸,但他好象愤怒了,迷乱了,河水就像一条蟒蛇,缠到了他的胸腔,他则使劲扯着蟒蛇的身体,一段段撕扯,但新的蟒蛇身体又缠上了。这个时候河底的淤泥也来帮河水,牢牢地吸住了他的脚,寒冷也参加进来,可怜的人感到了冷,冷使他渐渐没了力气,束手就擒,然后是睡眠。老德的目光陷入永恒的黑暗中,河流抓住他,淤泥架住他,寒冷扶住他,风从他身边绕过去,睡眠引导他,他死去了,呼吸的地方不再呼吸,跳动的地方不再跳动,温暖的地方变得冰冷,血液变成藤蔓,火焰熄灭。火焰熄灭,那就让冰代替火焰,让尸体冰冻,让河流冰冻起来,让天空冰冻起来,让它们反射微弱的光,冰冷的光。

雪从天空滚滚而下,不一会儿低的地方就白成一片。

小德回到家,德婶问,怎么一泡尿撒这么长时间。小德不吭声,他爬到被窝里,牙齿冻的喀喀响,感觉置身在一条河里面,感觉自己直挺挺地躺在被窝里。他告诉德婶,外面下雪啦,老大的雪。这个时候大妞二妞也到家了,她们在门口跺雪。老德不在家里,老德也不在镇上,老德的几个朋友那里也都敲了门了,都没有。这里没有,那里也没有,会在哪里呢?德婶不知道,让两个女儿赶紧钻被窝。小德把头蒙在被子里,他能清楚地听到雪花飘落在屋檐上的声音。