试论梁启超民族思想的形成

汪平秀

(嘉应学院 社科部,广东 梅州 514015)

试论梁启超民族思想的形成

汪平秀

(嘉应学院 社科部,广东 梅州 514015)

梁启超民族思想的形成,有一个逐步发展的过程。1902年前,是其萌芽阶段;1903年至1907年,是其发展阶段;1922年,是其定型阶段。为了反帝救国,梁启超在对西方“民族”概念认识的基础上,逐渐形成了自己对“民族”概念的系统看法,其“民族”概念越来越科学,其民族思想逐步形成。

梁启超;“民族”;民族思想;形成

民族思想,是指一个民族的各个成员对其本民族的一种自我体认。正如有学者指出,“所谓民族思想,是指由于自然环境的不同,人类很早就形成了不同民族,并且拥有自己固有的特性,又由其固有的特性进而发展成固有的文化,从而形成了鲜明的同民族异民族之分,而每一民族又都以自我利益为重。”[1]对民族思想的认识,梁启超无疑是一位拓荒者。“梁启超是中国运用近代观念和方法系统研究民族关系历史的第一人。他率先将‘民族’一词引入中国思想界并在近代中国最早赋予‘民族’一词以科学含义”[2]。

关于梁启超的民族思想研究,从20世纪80年代开始,学界在梁启超民族思想的演变过程、内涵价值以及与孙中山、章太炎等的民族思想进行比较研究方面用力甚多,如安静波先生的《论梁启超的民族观》、《再论梁启超的民族观》等。但仍存在一些缺陷和不足,如:对梁启超民族思想的研究范围较窄;对其演变过程作阶段性分割,过多关注其前期与中期的小民族主义思想与大民族主义思想,对于其后期的民族主义思想较为忽视等。①例如闾小波先生探讨梁启超民族思想的演变过程,将其分为3个阶段:1、自上而下的民族主义(1894—1899年),2、自下而上的民族主义(1899—1903年),3、以下促上的民族主义(1903—1911年)。②而对梁启超辛亥革命以后的民族思想不作关注。因此,全面梳理、认识梁启超民族思想的整体形成过程,很有必要。

梁启超民族思想的形成,有一个逐步发展的过程。随着时间推移,梁启超对“民族”的认识发生了相应的变化,呈现出阶段性的特点。

一、1902年前,是梁启超民族思想的萌芽阶段

“民族”一词在中国古典文献中没有出现过,我们常见的是“民”或“族”两个词。“民族”一词来自西方,指的是人们在历史上形成的一种具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同民族文化特点上的共同心理素质的稳定共同体。

1882年,王韬撰写《洋务在用其所长》一文,第一次使用“民族”一词,但其语义并不显明。真正将“民族”一词赋予科学含义的,是梁启超。1899年,他撰文《东籍月旦》,多处使用“民族”,如“东方民族”、“支那民族”等。由于受到中国传统文化的影响,梁启超这时是用传统的民族思想观念来阐释他对民族问题的看法的。先秦以来形成的“夷夏之辨”、“内诸夏而外夷狄”观念,以及“天下一家”、“协和万邦”、“和而不同”等思想对梁启超有深刻的影响。但他的夷夏种族、天下王朝的思想到了1890年发生了显著变化,那一年他从京师“下第归,道上海,从坊间购得《派环志略》读之,始知有五大洲各国”。由于西方进化论思想的传入和列强的入侵,梁启超出于合群救国的目的,提出“华夷变易”说,已与传统的“华夷之辨”明显不同。1897年,他撰《春秋中国夷狄辨序》一文,针对日益高涨的“攘夷”论,首次提出:孔子作《春秋》,不存在“攘夷”之说,而有“用夏变夷”之义。他说:“孔子之作春秋,治天下也,非治一国也;治万世也,非治一时也。故首张三世之义:所传闻世,治尚麤觕,则内其国而外诸夏;所闻世,治进升平,则内诸夏而外彝狄;所见世,治致太平,则天下远近大小若一,彝狄进至于爵。故曰有教无类,又曰洋溢乎中国,施及蛮貊。凡有血气,莫不尊亲。……故闻有用夏以变彝者矣,未闻其攘绝而弃之也。”在他看来,“春秋之中国彝狄,本无定名”,可以相互转化。“其有彝狄之行者,虽中国也,靦然而彝狄矣;其无彝狄之行者,虽彝狄也,彬然而君子矣。”[3]文集二,48—49如果说,梁启超这时是以华夷变易观来看待各少数民族,即夷狄“进入中国”,才“中国之”,那么后来,他则从地域上直接论证满、蒙、回、藏等民族就是中国民族了。

1901年,梁启超根据中国史所涉及的地域、人种,将它们划分为五大部和六大种。五大部,即中国本部、新疆、青海西藏、蒙古、满洲;六大种,即苗种、汉种、图伯特种、蒙古种、匈奴种、通古斯族。因为它们是根据中国史所涉及的范围来划分的,所以并不能直接说明满、蒙诸族就是中国民族。到了1902年,梁启超解决了这一问题。他根据中国现今地理将中国明确地分为两部:一曰本部,十八行省是也;二曰属部,满洲、蒙古、回部、西藏是也。……中国者,亚洲之宗主也,本部者,又中国之宗主也。他同一年又在《新民说》中,将中国人分为五大族:汉族、满洲族、苗族、回族、蒙古族。梁启超的划分是否正确,这里暂且不论,但他视满、蒙诸族为中国民族,则是显而易见的。当然,“本部”与“属部”之分,有点类似于先秦的“五服制”,所谓“内中国而外诸夏,内诸夏而外夷狄”。由此可见,此时梁启超仍是以中国传统的民族观来看待民族问题的。也正因为梁启超的民族思想包含了中国传统的民族思想观念,所以他于1902年前后,曾一度倾向于排满。

梁启超对待国内的民族尚且如此,那么他怎样对待外国的民族呢?1902年,他根据文明程度的高低,在《新史学》、《新民说》等文中,将世界民族划分为优、劣两大种:历史的人种与非历史的人种。他认为,当今世界上黄、白两族才称得上历史的人种。梁启超对国外民族的看法虽然已超出传统中国的“夷夏观”,但是他仍以文明程度的高低来衡量民族的优劣,可以看出,他的民族观点是具有文化主义色彩的。不过这时,他在给“民族主义”下定义时,开始朦胧地意识到:同“民族”应该言语相同、宗教相同、习俗相同。

大体来说,梁启超这一阶段的民族思想,尽管对中国传统的民族思想观念有所突破,但仍然不具备近代意义上完整、科学的内涵。它实际上是中国传统的民族思想、民族观的延伸或发展,没有形成梁启超自己新的思想体系。梁启超民族思想此时还处于萌芽阶段。

二、1903年至1907年,是梁启超民族思想的发展阶段

随着西方民族思想理论的引进,梁启超的民族思想进入一个新的发展阶段。1903年底,他游美归来,撰写文章《政治学大家伯伦知理之学说》,将伯氏的民族思想理论引入中国。他详细介绍了伯氏的“民族”定义、“民族与国民”、“民族与国家”的关系。梁启超明确地说:“民族最要之特质有八:(一)其始也同居于一地;(二)其始也同一血统;(三)同其支体形状;(四)同其语言;(五)同其文字;(六)同其宗教;(七)同其风俗;(八)同其生计。”并强调:“有此八者,则不识不知之间,自与他族日相阂隔,造成一特别之团体,固有之性质,以传诸其子孙,是之谓民族。”[3] 文集十三,71—72这时,梁启超第一次辨识了“民族”的概念,并弄清了“民族”与“国民”、“国家”等概念的差别。更为重要的是,他通过伯氏对“民族与国家关系”的阐说——“征诸古今实迹,国家成于许多原因,非民族建国一途”;“国家之境界非必以一民族为限,或集合数民族而后有完备其精神形体之能力”;[4]“合多数之民族为一国家,其弊虽多,其利亦不少”——知道:除了单一民族国家在近代西方占主导地位以外,多民族国家也有存在可能。由于这一思想资源,梁启超解决了是否排满的难题,从而下定决心:反对革命排满。他坚决质疑、批判当时作为中国民族主义重要信条的反满革命论。他说:“必离满洲民族,然后可以建国乎?抑融满洲民族乃至蒙苗回藏诸民族,而亦可以建国乎?”而且,这一思想资源也为梁启超提出“合全国各民族组建统一的多民族国家”提供了理论依据。在他看来,合各民族组建一个多民族国家是行得通的。他要求革命派将“狭隘的民族复仇主义”搁置一边,而提出了一种新的民族主义,即“大民族主义”。他说:“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。”他还说:“自今以往,中国而亡则已。中国而不亡则此后所以对于世界者,势不得不取帝国政略,合汉合满合蒙合回合苗合藏,组成一大民族,提全球三分有一之人类,以高掌远蹶于五大陆之上”[3] 文集十三,73—76。

1905—1907年间,梁启超与革命派汪精卫进行论战,排满与否的问题得到进一步探讨。梁启超在《申论种族革命与政治革命之得失》一文中,通过对种族革命、政治革命与救国关系的分析,认为种族革命不但无益于救国,反而会招致列强的干涉和中国的灭亡。他甚至认为,中国根本不存在所谓的“种族问题”,如果依照汪精卫提出的民族之六大要素(同血系、同语言文字、同住所、同习惯、同宗教、同精神体质)以及伯伦知理的民族理论,那么,“彼满洲人实已同化于汉人,而有构成一混同民族之资格”,“间有一二未同化者,而必终归于同化”,[3]文集十九,31-34因此,梁启超认为,“种族革命”实无必要。当然,梁启超视满洲人同化于汉族人,两者有构成一混同民族之资格,这种看法事实上是错误的。

但是,此时梁启超开始以全新的目光看待国内的民族关系。他不但视各少数民族为中国民族,而且还要求他们以主人翁的身份,同汉族一起担当保家卫国的重任。这种看法与古代中央王朝羁縻政策和以夷攻夷的策略完全不同。这表明,梁启超开始用西方民族思想理论来构建自己的民族思想体系。此时,虽然他的民族思想仍有中国传统的大汉族主义思想的残余,但是,合各民族建立一个多民族国家,却是一个崭新的前所未有的观点。

多民族国家必须要有一个强有力的民族作为其中心点,以统御各个民族,这是梁启超民族思想体系的重要议题。以谁为中心点呢?梁启超说:“此大民族必以汉人为中心点,且其组织之者必成于汉人之手,又事势之不可争者也。”[3]文集十三,76为什么汉族能成为中心点呢?梁启超为此花费了不少笔墨,描述汉族之所以能担当此任的资格,例如:发展快,同化力强,具有不可比拟的凝聚力等。1906年,他在《历史上中国民族之观察》一文中,论述中华民族(即汉族)的发展,指出有史以来居于中国的各民族,“除苗、濮二族外,率皆已同化于中华民族,无复有异点痕迹之可寻”。

由于西方民族学本身发展的不成熟以及理论的欠缺,再加上梁启超受自身认识的局限,他的民族思想特别是“民族”的概念尽管有些道理,但仍然存在某些不科学的成分。其一,他坚持将“血统”视为民族的基本要素,是不正确的。民族是由最初以血缘关系为基础而后以地缘关系为基础的部落、部族发展起来的,即民族不是血缘组织,它反而是血缘组织瓦解的产物。“血统”是不能作为民族的基本要素的。梁启超之所以认为“血统”是民族的基本要素,主要是受西方民族学的影响,西方资产阶级学者普遍地认为民族具有共同的血统。近代从西方输入“民族”的概念,当时国人普遍接受了这种影响。例如,汪精卫列举民族之六大要素,其中之一就是“同血系”;孙中山说:“民族是由于天然力造成的”,“当中最大的力是‘血统’”;[5]柳亚子也说:“凡是血裔风俗言语同的,是同民族”。其二,梁启超把宗教当作民族的一个基本要素,也是不正确的。虽然宗教在某些民族中确实是一个重要的特征,但是信奉同一宗教的人,不一定是同一民族;同样,同一民族的人也不一定只信奉同一种宗教,不能因为他们没有信仰同一种宗教而否定他们是同一民族。其三,梁启超把共同体质特征作为民族的基本要素,也是不科学的。因为在许多民族中,一个民族可以包括几种不同的种族,同一种族也可包括不同的民族。

大体来说,这一阶段,梁启超认可伯氏所说的民族的八大特质,并用之于实践,但是在1906年后,他似乎发现了其中不科学的成分,在“地域”、“血统”这两大民族特质上,他有了自己的见解。他认为,民族随着相互的交往与融合,“地域”与“血统”会发生变化——“同地域”只是民族最初形成时的特征,以后“或同一民族而分居各地,或异族而杂处一地”;“血统”也是如此,“久之则吸纳他族互相同化,则不同血统而同一民族者有之”。[3]文集十三,71—72梁启超虽然没有明确指出地域、血统不能作为区别民族的要素,而且在实践中仍将它们作为衡量民族的标准,但是,他的这一看法表明了他对“民族”概念有了新的认识。梁启超根据德国人种学大家麦士苗拉所言“血浓于水,语浓于血”和“近今考族类者,必以言语为基”,[3]专集四十一,2—3指出:语言才是区分民族的重要标志。这说明梁启超的民族思想特别是对“民族”概念的认识发展到了一个新的阶段。

三、1922年,是梁启超民族思想的定型阶段

1922年,梁启超撰写了《中国历史上民族之研究》,以进化史观作为指导,系统地论述了中华民族发展的历程,总结出中华民族同化诸异族所用之程序,并分析中华民族同化其他各民族的原因。他强调,中华民族能“搏捖数万万人以成为全世界第一大民族”,而且,“此大业(注:中华民族同化各少数民族)之已成就者则八九矣,所余一二——如蒙回族未同化之一部分……”。[3]专集四十二,33—34他从地理环境、文化、经济、政治、军事等方面,尤其从文化、经济方面,强调汉族对少数民族表现出的吸引力和同化力,以及以经济文化联系为纽带而形成的民族凝聚力,是如此的强大,以致能在国内各民族中产生一种久而弥笃的向心力。这种民族向心力,使中国这一个多民族国家,在数千年文明史的长河中,能够战胜一次又一次的分裂和灾难,而日臻巩固和扩大。具有如此巨大民族凝聚力的汉民族自然不失为此大民族之中坚。从梁启超的论述中不难看到,他强调的以汉族为中心,扩张、同化各少数民族,不免带有“民族帝国主义”之嫌;他讲的合汉满蒙苗回藏组建多民族国家,以及竭力强调其他各民族已同化于汉族,也在某种程度上有“民族国家”的倾向。这是梁启超受西方和中国传统的民族观念影响而形成的民族思想,具有时代和阶级的局限性。

随着对“民族”概念的认识逐渐深入,梁启超进而明确、科学地指出,血缘、语言、信仰,只能是民族成立的有力条件,而不是区分民族的重要标准;区分民族的根本标准是:立足于共同文化之上的民族意识。“血缘、语言、信仰,皆为民族成立之有力条件,然断不能以此三者之分野,迳指为民族之分野。民族成立之唯一的要素,在‘民族意识’之发现与确立。”“民族意识,曷为能发见且确立耶?……举要言之,则‘最初由若干有血缘关系之人人,根据生理本能,互营共同生活,对于自然的环境,常为共通的反应,而个人与个人间,又为相互的刺戟,相互的反应,心理上之沟通,日益繁富,协力分业之机能的关系,日益致密,乃发明公用之语言文字及其他工具,养成共有之信仰学艺及其他趣嗜,经无数年无数人协同努力所积之共业,釐然成一特异之‘文化枢系’,与异系相接触,则对他而自觉为我’,此即民族意识之所由成立也。凡人类之一员,对于所隶之族而具有此意识者,即为该民族之一员”。[3]专集四十二,1-2“民族意识”是指人们在长期的共同生活中所形成的一种特异的“文化枢系”。这与我们今天所讲的民族意识即共同文化上的共同心理素质非常接近。依据“民族意识”,可加强本族类共同体的自我体认,同时又能“对他而自觉为我”。

在对“民族”构成要素清楚认识的基础上,梁启超还将“民族”与“种族”、“民族”与“国民”区分开来:“民族与种族异,种族为人种学研究之对象,以骨骼及其他生理上之区别为标识。一种族可析为无数民族,……一民族可包含无数种族”;“民族与国民异,国民为法律学研究之对象,以同居一地域有一定国籍之区别为标识。一民族可析为两个以上之国民,……一国民可包含两个以上之民族。”[3]专集四十二,1这种区分与今天《中国大百科全书》里所收载的有关“民族”与“种族”,“民族”与“国家”的区分相当相近,这表明梁启超对“民族”概念认识的正确性和科学性。这是梁启超民族思想的定型阶段。

总之,从1899年到1922年,梁启超对“民族”概念的认识一步比一步清楚,一步比一步接近科学,从过去不知“民族”为何物,到此时提出“民族意识”;从“民族”与“种族”等概念纠缠不清,到能清楚地将他们区分开来。尤其是他对民族要素的阐说,不但与斯大林1913年提出的关于“民族是人们在历史上形成的一个有共同的语言、共同的地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”这一经典定义相接近,而且在某些方面甚至比斯大林更科学。斯大林强调,以上四大要素缺一不可,而梁启超认为民族意识才是唯一要素:“中国民族之所以存在,因为中国文化存在”[3]专集一百三,7,至于其他的要素将随着民族的发展而发生变化。梁启超强调民族意识是区别民族的最主要标准,抓住了“民族”一词的实际内涵,独具卓识,标志着其民族思想的形成。

在近代中国面临生死存亡的紧要关头,为反帝救国,梁启超费尽心思地构建了民族思想体系——从最初的“以夏变夷”,到承认各少数民族是中国民族,再到合全国各民族组建多民族国家,再到多民族国家之中心点汉族的发展和扩大,即多民族国家稳固的可能性。同时,他在对西方“民族”概念认识的基础上,逐渐形成了自己对“民族”概念的系统看法,其“民族”概念很科学。这就是梁启超民族思想形成的完整过程。

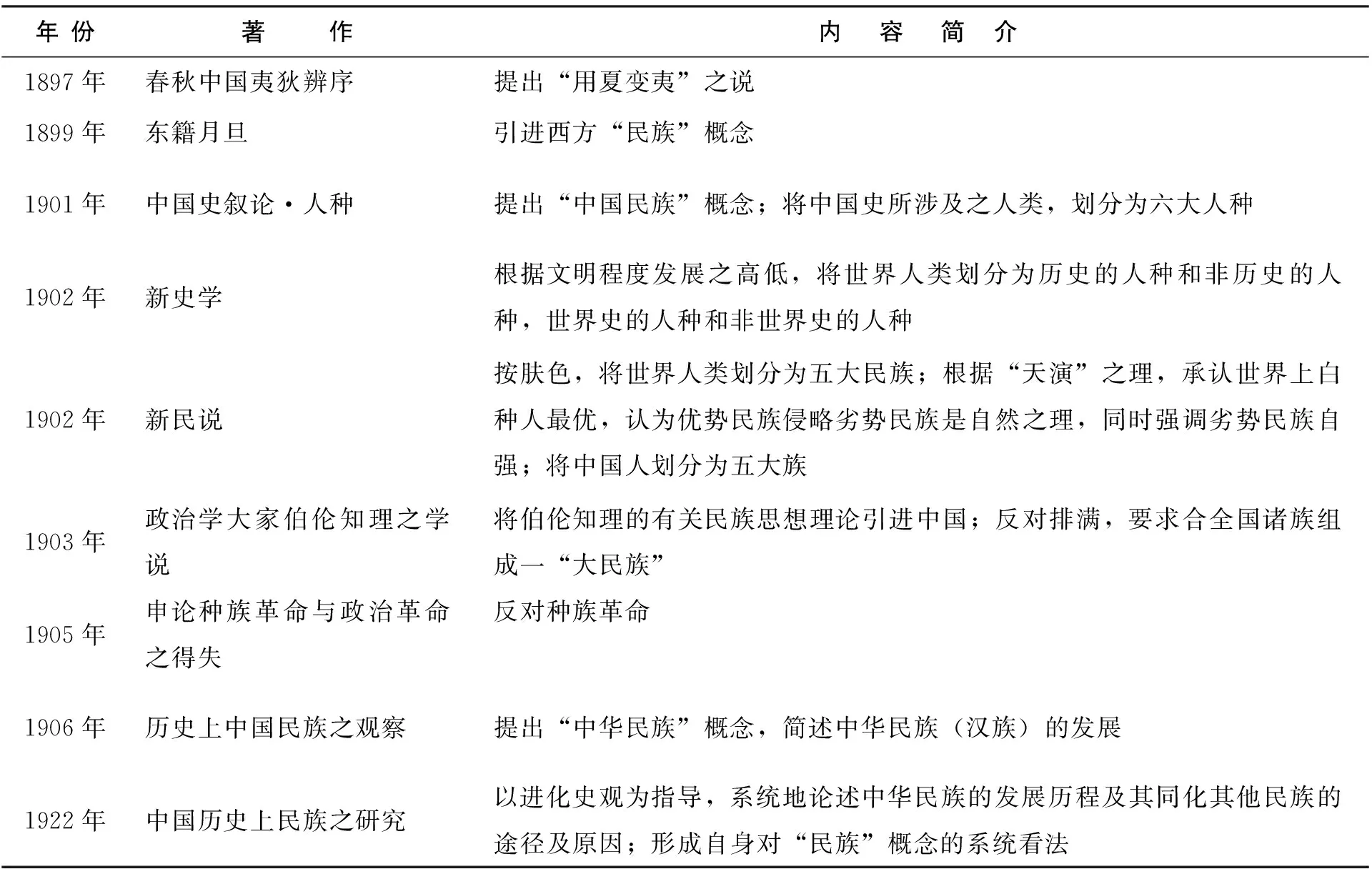

附:梁启超的民族思想论著年表

年份著 作内 容 简 介1897年春秋中国夷狄辨序提出“用夏变夷”之说1899年东籍月旦引进西方“民族”概念1901年中国史叙论·人种提出“中国民族”概念;将中国史所涉及之人类,划分为六大人种1902年新史学根据文明程度发展之高低,将世界人类划分为历史的人种和非历史的人种,世界史的人种和非世界史的人种1902年新民说按肤色,将世界人类划分为五大民族;根据“天演”之理,承认世界上白种人最优,认为优势民族侵略劣势民族是自然之理,同时强调劣势民族自强;将中国人划分为五大族1903年政治学大家伯伦知理之学说将伯伦知理的有关民族思想理论引进中国;反对排满,要求合全国诸族组成一“大民族”1905年申论种族革命与政治革命之得失反对种族革命1906年历史上中国民族之观察提出“中华民族”概念,简述中华民族(汉族)的发展1922年中国历史上民族之研究以进化史观为指导,系统地论述中华民族的发展历程及其同化其他民族的途径及原因;形成自身对“民族”概念的系统看法

注释:

① 参见闫伟杰:《梁启超民族主义思想研究述评》,《中共福建省委党校学报》,2011年第7期。

① 参见闾小波:《论辛亥前梁启超的民族主义》,《近代史研究》,1992年第5期。

[1]刘晓辰.梁启超民族主义思想研究[M]//李世涛.知识分子立场·民族主义与转型期中国的命运.长春:时代文艺出版社,2000:232.

[2]安静波.论梁启超的民族观[J].近代史研究,1999(3):281.

[3]梁启超.饮冰室合集[M].北京:中华书局,1989.

[4]伯伦知理.国家学[M].吾妻兵治,译.东京:东京善隣讠尺书馆/国光社,1899:24-26.

[5]孙中山选集[M] .北京:人民出版社,1981:618-619.

[责任编辑 李夕菲]

2014-11-05

本文系嘉应学院文科项目“梁启超的民族思想研究”(批准号:2012SKY19)的阶段性成果。

汪平秀(1976-),女,湖南祁东人,硕士,讲师,主要从事近代史研究。

B259.9

A

1009-1513(2015)02-0019-05