论语境化文学文体分析模式

■陈玉萍 马菊玲

文体历来与语境密不可分。文学文体学从形式文体学到认知文体学的发展历程就是文体分析语境化的过程。但是一直以来,在文学文体学研究中,语境只是被当作影响语言选择的外在因素,学界着重研究语境,尤其是情景语境对文体选择的制约作用,对语境本身与文学文体效果之间的关系并无直接、系统的研究。语言形式与文学意义之间关联的客观性也因为读者的介入而带有一定的主观任意性,受到了各种诘难和质疑。我们认为,语境是渗透在整个文体分析过程中的内在因素,语言形式与文学意义之间不是读者的主观任意解读,而是与内化的语境因素,即语境的认知建构相关联。

一、篇章语言学的语境

语境对理解篇章语义具有很重要的作用。篇章语言学通常从外部和内部两个视角研究语境。外部视角研究语言生产的外部因素,通常包括语言语境、情景语境和文化语境等;内部视角则研究篇章参与者的知识框架在篇章交际活动中所起的作用,是对语境的认知建构研究。语境的认知特征是语境化文学文体分析模式的关键因素,对文体效果的产生及接受起着重要作用。

(一)情景性

语境是篇章产生的环境与依据,任何篇章都是在一定情景下起作用的。情景性是De Beaugrande和Dressler提出的篇章成篇的七个标准之一,指的是使篇章意义与情景相关联的各种因素,包括篇章上下文、篇章交际实际发生的环境和场景、篇章生产者和接受者的共有知识等。[1]篇章的生产和接受离不开情景。就篇章生产者而言,不考虑交际场景和交际对象就无法对所要表达的内容进行定位、描述,无法用语言去编码,无法选择适当的话语形式。就篇章接受者而言,离开情景就无法对篇章的意义进行正确的推导,更谈不上对篇章的正确解读和接受。

De Beaugrande和Dressler指出,话语交际的环境和场合不会不经过说话人的主观干预而直接作用于话语。[1]一般情况下,说话人在生产话语时有一个关于当前交际情景的模型。在交际过程中,对真实世界组织方式的期待值和说话人头脑中已有的知识与情景因素一起被融入当前交际情景模型中,说话人会根据自己的观点、信仰、目的、意图对场景中的各种因素进行有选择、有目的地加工利用。

De Beaugrande和Dressler把篇章生产者通过对情景干预而构建话语的过程划分为两类:情景监控(situation monitoring)和情景操纵(situation management)。情景监控是对情景的客观报导,明显的例子是对情景中事物(或事件)的简单描写。当然,篇章不可能是情景事物的纯客观反映,因为说话人在观察和描述的过程中必然要加入自己的主观意志。情景操纵就是人为地驾驭情景,使其朝有利于说话人的目标发展。情景操纵和情景监控的目的不同。情景监控只是合理、客观地反映事件情景,篇章生产者尽量避免或减少情景干预,但当事件情景有悖于篇章生产者的期待时,生产者就会试图协调二者的矛盾或重新确认期待。情景操纵表现出控制力较强的情景干预。当交际参与者对同一情景、同一事件有不同认识时,其中一方就会实施操纵或对交际目标进行协商,寻求对方的支持和配合。情景监控和情景操纵之间的界限是模糊的,因为即使在监控过程中,人为的干预也是不可避免的,没有哪个篇章是对情景完全客观的反映,只是干预程度有所不同。

(二)篇章世界

“篇章世界”(textual world)的建构是一个复杂的过程,包括篇章接受者利用原有知识、篇章表达或激活的知识进行一系列的篇章活动,如建立、组织、重组、发展、简化、细化或概括篇章中的概念关系结构,从而随着篇章的发展不断更新篇章世界。

De Beaugrande提出三种篇章世界建构过程:扩展激活(spreading activation)、推理(inferencing)和更新(updating)。[2]扩展激活指篇章激活的信息与篇章参与者大脑中已有的知识建立联系,如根据篇章某些细节建构一个相关场景;当篇章参与者意识到篇章表达不完备时,就会利用各种知识进行推理,如侦探小说就是需要读者推理的典型篇章类型;在篇章推进过程中,当事件建构新的情景时,篇章参与者会更新原有的篇章世界,如随着小说情节发展,读者会不断更新对人物、事件等的理解和看法。篇章参与者以这三种方式建立篇章中各种概念的关系及其与交际环境的联系。

文学篇章是一种特殊的书面交际形式,它不是作者和读者的在线互动,其交际活动是分裂的。在阅读交际中,读者在作者缺席的情况下重构文学篇章交际场景(即篇章世界),篇章世界的叙述者代替作者完成与读者的交际。阅读过程是读者重构作者的篇章世界的过程。读者利用各种知识对文学篇章进行推理、理解和欣赏。文学篇章的语境是“读者在解读发生在某个情景中的事件时积极建构、更新的语境知识”[3](P18),语境信息是读者对篇章描写的事件(事物)当前语境的信息储存。

文体是作者对文学篇章语言的选择。现代文体学认为:“文体不是篇章的内在属性,也不完全存在于读者的解读中,而是作者、作者的生产语境、文本、读者以及读者的接受环境之间互动的潜在效果。”[4](P3)可见,文体学和篇章语言学一样,都强调篇章的生产、接受过程及语境在这一过程中的积极作用。

二、文学文体的分析模式及其缺陷

文学文体学的研究对象是文学作品的语言风格和文体特点,主要关注作者如何通过语言形式表达和加强文学作品的主题意义和美学效果。它既重视语言学的描写,又重视文学批评的阐释。作为连接语言学和文学批评的桥梁,文学文体学以现代语言学为工具对文学篇章的语言结构进行深入细致、准确的描写,目的是探讨前景化(foregrounding)的语言特征如何表达作者的写作意图、作品的主题意义以及文学篇章的美学效果是如何被揭示的。要达到这个目的,分析者首先要反复阅读作品,借助已有的文学批评或自己对文本的细读,解读出作品的文学意义,然后找出与之相关的语言特征,利用合适的语言学模式对这些语言形式进行系统的分析,同时阐释文本的主旨意义和美学功能。文体学家分析出的结果可能是新的文学意义 (这是大多数文体分析的目的和结果),也可能是验证原有的文学批评,为之找到语言学理据。从这点看,“文学文体学的阐释路子基本上与传统批评相一致,借助于阐释经验、直觉和洞察力”,不同的是“文体学家反对一味凭借主观印象,主张对文本进行细读,要求言必有据”[5](P77)。

文学文体分析学家引以为傲的是他们的分析方法比传统的印象直觉式批评更客观。依靠各种语言学理论,文体学家的分析更程序化、更科学。就文本细节为分析依据这点看,文体分析更客观。但是,文体分析对文学篇章主题意义的阐释因作为解读主体的读者的介入而带有一定的主观任意性,这一点受到了诘难和质疑,语言形式与文学意义之间关联的客观性也因此受到了方方面面的挑战。Fish认为在文体分析过程中,对语言结构的意义描写实际上是读者作为解读主体的个人之见,对语言特征和主题意义的关联是读者的直觉所致。[6](P94-116)为了寻找语言形式与意义之间较为客观的关联,文体学家们又重新回到语言学理论中寻找依据,如Halliday用语言的三大功能来讨论形式与意义、作者与读者的人际关系和距离等[7]。Halliday认为, 小说《继承者》(The Inheritors)在语言层面上的一个显著特征是,在人作为行为主体的描述中很少使用及物小句,而行为主体的人在句中却被置换成无生命物体,如 “Thestick began togrowshorter at both ends”(棍子的两端开始变短)。[8](P56-86)本句描写了现代人拉弓射击的动作,但句子的行为主体被置换成了无生命物体(stick),描述了无生命物体的自发运动。这种偏离现代常规的经验表达生动地再现了原始人看待世界的不同眼光。据此,Halliday认为,通过对小说偏离常规的语言进行分析可以发现语言背后的主题意义和美学功能。Halliday模式的价值“在于其提供了一整套可供讨论文本语言特征的话语,因而也在一定程度上弥补了文学批评中所缺失的客观性”[7]。

申丹认为:“文学文体分析包括三个相互关联的层次:语言特征、语言特征所产生的心理效果和语言特征以心理效果为桥梁在特定的上下文中产生的主题意义或美学效果。”[5](P143)不难发现,Halliday的分析模式不仅忽视了心理效果这一层次,对语言描述与主题意义之间的阐释也缺乏逻辑上的关联。申丹提出的心理效果只是一个模糊的、主观性很强的概念。我们认为,文体分析涉及的心理效果并不是读者的主观臆断和随意移情,而是读者(分析者)利用各种认知策略对篇章语境信息推理的结果,是读者对语言形式和(文学)意义关联的认知建构,其认知运作有一定规律可循。基于此观点,我们尝试用篇章语言学的情景性探讨文学文体分析的交际活动,描写文学文体分析涉及的认知因素,从而建立一个有效的语境化文体分析模式,从认知视角阐释语言形式与文体效果之间关联的任意性问题。

三、语境化的文学文体分析模式

文体分析的对象是文本中前景化的语言结构。作者选择前景化语言的过程就是建构语言前景化和背景化的过程,而读者解读的过程就是重构前景化语言特征的过程。在这个过程中,读者重新回顾上下文、相关文化背景知识来判断这些特殊的语言特征是否为真正的前景化。从篇章语言学的角度来看,读者的这一回顾过程就是篇章世界的建构过程。读者在利用文学篇章的情景重构前景化语言时,不是被动地依赖篇章内外的情景因素,如上下文、情景语境和社会历史文化语境等,而是积极建构与之相关的篇章世界,利用各种相关知识框架保持前景化语言形式与文学篇章意义的连贯。在这个过程中,读者不仅需要积极建构前景化发生的语境框架,还要储存这些知识。当篇章情景不断发展变化时,读者需要不断激活、更新已储存的篇章知识,推理出这些文体特征可能表达的文学意义。从这个角度来看,篇章(前景化)语言形式和主题意义之间的关联就不再是读者个人的直觉,而是读者利用各种认知策略建构意义的过程,是基于认知语言学的科学手段。

这个过程或多或少能减少意义阐释的主观任意性。当然主观和客观是个相对概念,没有绝对的主观也没有绝对的客观。利用认知策略对心理效果和主题意义之间的相关性进行一定的语境关联推理,使二者之间建立某种逻辑关系,可能会使文体阐释更具说服力。但如果是这样,读者的阐释会不会减少到只有一种可能呢?答案是否定的。Sperber和Wilson认为,意义的建构就是推理的过程,但推理会导致不同的阐释,因为在推理过程中不同的读者会有不同的语境假设和期待。[9](P76)因此,意义是动态的、不确定的,它产生于读者的阅读过程。这一阐释思路和读者接受论的思想不谋而合,但是意义并不像读者接受论强调的“临时存在”,而是受制于读者认知策略的使用和对语境信息的储存。

从作者和读者对语境的建构来看,作者作为篇章生产者为了达到自己的写作目的,会对文学篇章语境实施情景干预,干预的方式和程度以写作意图和美学效果为依据。而读者作为文学篇章的接受者不可能像自然情景中的篇章参与者那样按照自己的交际意图干预交际情景,所以在交际过程中主要实施情景监控。但由于世界知识、文学知识、阅读经验、阅读期待等的不同,读者完全有可能对文学篇章进行情景操纵,使其朝着自己能接受的方向理解篇章,建构篇章世界,否则交际就有可能失败,读者就不能完全接受或很好地欣赏文学作品。因此,读者对同一文学篇章所做的文体阐释会因为个人在阅读过程中实施了不同程度的情景监控或情景操纵而不同。又由于这一过程基于相同或相近的认知心理,读者对语言形式与主题意义的关联不会相去太远。

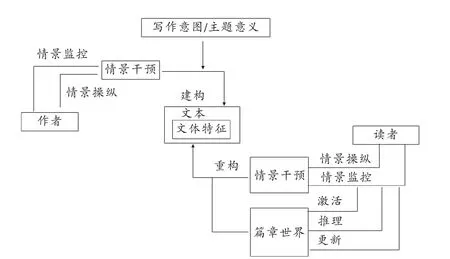

在交际过程中作者和读者对文学篇章的情景干预从动态的语境角度为文学文体意义的产生和解读提供了依据(图1)。

图1

我们以Halliday分析过的《继承者》中的经典例子来说明这个模式的操作过程:

一根棍子竖起来,中间有一块骨头。洛克凝视着棍子、骨头和贴着那人脸的骨头上的小眼。突然,洛克明白了,那个人正拿着棍子对着他,不过他和洛克都不能过河。如果不是他脑袋里回响的尖叫声,他就会大笑起来。棍子的两端开始变短,然后又绷直了。[8](P82)

该片段选自小说的前半部分,描写尼安德特原始部落的主要人物洛克躲在树丛中观察现代人的行为。我们从文体的建构与重构来阐释语言形式和主题意义的关联。作者选择这类句式是基于读者有关现代世界和原始人世界知识的假设。本段是从原始人洛克的视角观察现代人拉弓射击的情景,作者假设洛克不知道现代人使用弓箭向他射击,洛克根据自己的生活经验把它描述为“一根棍子竖起来,中间有一块骨头”,当洛克意识到是有人拿着这根棍子对着他时,他依然不能认识到二者之间的联系,把现代人拉弓的动作描写为“棍子的两端变短了,然后又绷直了”。作者之所以选择洛克的视角观察世界,是想向读者直接传递洛克认知世界的眼光和方式,当然这种传递方式是基于作者对他创造的小说人物的全知全能。再从读者的解读过程来看。读者首先要判断文中描写的“棍子”、“骨头”“骨头上的小眼”等是什么东西,为什么会发生状态的改变。当读到“洛克意识到是有人拿着一根棍子对着他”时,读者可以根据常识断定洛克眼中的“骨头”是指现代人拉弓的手,“骨头上的小眼”是手的缝隙,这些都是偏离常规的语言结构。当读到棍子变短又绷直的情景时,读者依然能判断这是偏离的语言表达形式,因为作为现代人的读者,很容易建立起“手”和“棍子”之间的意义关联,认为是人(的手)使棍子的状态发生改变而非物体的自发动作。读者假设,作者的叙述可靠,这种偏离的句法就表达了特殊的意义。要识别这种特殊语言形式表达的意义,需要读者激活有关原始人的相关知识框架,这些知识包括读者的常识、阅读经验和由篇章激活的小说语境信息。

根据小说语境框架,这是原始人洛克眼中的世界,他认识不到物体状态的改变来自于外力。他视觉中的“棍子竖起来”“棍子变短”是无生命物体“自发”的动作,动作的实施者被完全背景化到隐蔽的位置,而无生命物体的自主运动被前景化到显著位置。这与原始人生活的原生态世界相吻合,表明说话人(洛克)对事物的特殊的认识视角。与自然为伍的原始人既不知道现代人所用的武器,也不知道这些武器的用途,他们有限的认知能力限定了语言表达形式;反过来,这些语言形式反映了原始人有限的思维模式。

从事物间的逻辑关系看,事物之间的关系由“施为者发出动作影响世界”转化为“无生命物体的自然运动”完全取决于说话人的观察视角而非事物关系本身的变化。因此,句子的行为主体置换成无生命物体实际上是作者完成了叙述者视角的转换,把它建构为原始人眼中拉弓射击的视觉印象,而读者的解读就是对这一视角转换的重构。作者选择这一非常规语言形式,说明作者在创建小说语境时为了展现原始人的特殊认知方式有意识地实施了语境操纵手段,建构了一个有利于其写作意图的小说语境,延迟了读者的解读过程,增加了解读的难度,或者说增加了读者监控小说语境的时长。从读者角度来看,要理解作者选择的这一特殊语言形式,不仅要激活有关的知识框架、更新小说语境,还要不断地对小说语境进行推理才能理解和接受这些前景化的语言表达方式。当然,不同的读者由于不同的语境积累可能会有不同的理解,如Halliday认为小说表现的是原始人局限的世界观致使其最终被现代文明替代的进化论思想,而Kinkead-Weekes和Gregor却认为小说反映的是原始人“伊甸园式”的生活。[10](P48-98)但是由于小说语境的限制,他们至少都会认为这是对原始人特殊思维风格的描写。

再来看看海明威小说 《大双心河》中的例子:

钓丝抽动了一下。尼克把这绷紧的钓丝往回拉。这是第一次上钩的东西。他把这时正在弹跳的钓竿横在流水上,用左手回收钓丝。钓竿被急速地一次次拉弯,那条鳟鱼逆着水流冲击着。尼克知道这是条小东西。他把钓竿一直朝上拉到空中。鱼拉得钓竿朝前弯曲。[11](P53)

在用传统的文体方法分析时,我们把简单句的结构解释为对主人公简朴的生活方式(捕鱼)和喜悦心情的表达,二者之间的关联仅仅因为简单句的语言结构和“简单”意义的表达之间有某种相似性。从前景化的认知策略来看,读者需要回顾小说语境才能对语言形式和主题意义之关联做出较为合理的阐释。频繁使用的简单句引起了读者的注意,在读者心中暂时被前景化。回顾小说语境,这里描写的是尼克在经历了战争的洗礼后回到家乡捕鱼的情景,与前文描写战场的情景截然不同。读者的小说篇章世界在这里完全被更新为捕鱼的情景语境,语境的变化和突出的语言形式自然激发读者寻找其相关意义:简单句的使用和捕鱼生活语境的关系。思维和语言的关系表明,人类思维能力的发展与语言表达关系极为密切。人们用简单句表达简单事物及其之间简单的关系,用复杂句表达复杂事物及其之间复杂的关系。这里的小说语境激活的是作者用简单句建构的篇章世界:尼克在大自然怀抱中的简单、朴素的生活。

同时,我们看到,作者在描写主人公的心情时并没有溢于言表,而是流于自然,作者选择的依然是毫无修饰的简单句。这些表达情感的简单句不再是简单句式与简单事物之间的对应关系(如情感的匮乏),而是体现作者对小说情景的干预方式。在这里作者实施的是情景监控手段,对小说情景尽量减少干预,尽量客观地向读者传达他创建的小说世界。由于小说作者对小说情景的干预较少,读者的阅读过程就相对较容易,利用语境知识进行推理的过程就会简化,小说的可接受程度就会相应提高。作者对小说语境的情景干预手段体现了作者选择文体的过程,体现了作者的个人风格。

上述分析说明,篇章语言学语境理论观照下的文体分析更加注重作者的生产过程、篇章、语境和读者的解读过程几个因素的统筹合作关系,而不是拘泥于语言形式和主题意义的简单对应。在这个互动过程中,读者需要激活与小说某个语境相关的框架知识、原有的世界知识及小说体裁(结构)知识,对语言形式和心理效果、心理效果和主题意义之间进行合理的语境推理,注意他们之间的逻辑关系及语境对文体阐释的制约作用。

四、结语

自从Weber提出文体研究走向语境化以来,语境一直是文体分析关注的主要因素之一。但对于语境如何在文体分析中发挥作用,如何具体操作语境化文体分析,一直没有一个可借鉴的模式。篇章语言学语境理论观照下的文体分析在一定程度上解决了传统文学文体分析中的主观性问题,使文体分析更具客观性、科学性,说服力更强。虽然这种基于语境认知建构的文体分析模式操作起来有些细琐,但它说明了文体阐释较为系统的过程,从作者、读者(分析者)的认知心理和篇章语境角度使文体分析更可靠、有效,使语境成为文学文体分析自在、内化、系统的因素。

用篇章语言学的语境理论构建语境化文体分析模式在某种程度上突破了文体分析循环圈的悖论,也在一定程度上解决了语言形式与文体效果之间的任意性问题,使语言形式与文体效果之间有了认知意义的关联,对文体学主客观问题的争论做出了较为合理的解释。

[1]De Beaugrande,R.Dressler,W.Introduction to Text Linguistics.London:Longman,1981.

[2]De Beaugrande,R.Text,Discourse,and Process.Norwood,NJ:Ablex,1980.

[3]Emmott,C.Narrative Comprehension:A Discourse Perspective.Oxford:Clarendon,1997.

[4]Weber J.J.The Stylistics Reader:From Roman Jakobson tothe Present.London:Arnold,1996.

[5]申丹.叙述学与小说文体学研究(第2版)[M].北京:北京大学出版社,2001.

[6]Fish,S.E.What is Stylisticsand Why Are They Saying Such Terrible Things About It.The Stylistics Reader:From Roman Jakobson to the Present.Weber J.J.(ed.).London:Arnold,1996.

[7]卓新贤.有关文体学主客观性问题的几点思考[J].外国语文,2009,(6).

[8]Halliday,M.A.K.Linguistic Function and Literary Style:An Inquiry into William Golding’s‘The Inheritors’.The Stylistics Reader:From Roman Jakobson to the Present.Weber J.J.(ed.).London:Arnold,1996.

[9]Sperber,D.Wilson,D.Relevance:Communication and Cognition.Oxford:Black PublishersLtd.1986.

[10]Kinkead-Weekes,M.Gregor,I.William Golding:A Critical Study of the Novels(3rd edition).London:Faber&Faber,2002.

[11]秦秀白.英语文体学入门[M].长沙:湖南教育出版社,1986.