海上丝绸之路背景下福建与东盟贸易潜力分析——基于贸易引力模型的实证研究

季 鹏

(福建师范大学经济学院,福州305108)

一、引言

2013年10月,习近平总书记在印尼国会上发表演讲时提出:“中国愿同东盟国家加强海上合作,共同建设21世纪‘海上丝绸之路’”[1]。福建是古代海上丝绸之路的主要发祥地,东南亚地处太平洋与印度洋、亚洲和大洋洲之间的十字路口,是海上丝绸之路的重要节点,双方在2002年中国—东盟自由贸易区合作框架正式签署后,已经有了“黄金十年”的贸易合作基础,为中国与东盟的合作交流做出了巨大贡献。当前,中国经济下行压力增大,人口红利逐渐淡化,制造业产能过剩,国内消费和投资需求低迷,外部市场也受到了限制。因此,急需新一轮的对外开放来刺激内生增长,加快产业转型升级。21世纪海上丝绸之路的提出,顺应了当今全球化和区域一体化的时代潮流,为进一步对外开放提供了政策支持,也为福建产业转型升级提供了战略方向。东南亚地区由于历史背景和区位优势,在21世纪海上丝绸之路的建设中处于不可替代的战略地位,是福建省产业转移的首选地区。新形势下,研究福建与东盟贸易潜力为双方在未来的经贸合作中提供了方向,是21世纪海上丝绸之路的重要课题,而且对于福建产业转移、结构升级以及亚太区域经济的增长有着重大意义。

福建作为经济外向型省份,又是第一批开放的沿海省份,研究其对外贸易显得尤为重要。东盟是福建的第二大贸易伙伴、第四大外资投资来源地和境外重要投资基地,自贸区签订以来,国内学者对福建与东盟之间的贸易进行了大量的研究。马元柱(2003)认为自贸区的签订为福建提供了一个历史性的机遇,从双方的贸易特色出发,分析了自贸区对福建的机遇和挑战[2]。刘义圣、王春丽(2006)提出,随着福建和东盟产业结构的优化,双方产业同构问题逐渐显现,并研究了双方由产业间贸易向产业内贸易转移的可能性[3]。全毅、刘京华(2008)认为尽管东盟各国历来都是福建的传统贸易伙伴,但双方产业结构相似、出口产品雷同等问题严重影响了双方的贸易合作,并提出福建应利用好侨胞优势、边境贸易机遇,着重加强在能源产业上的合作,优化出口分工避免恶性竞争[4]。福建社科院课题组(2010)刊登了一系列文章研究福建与东盟经贸关系的现状、存在问题和应对措施[5]。刘京华(2014)通过竞争优势指数、显示比较优势指数和显示比较优势差异度指数考察了福建省与东盟之间贸易结构的互补性,结果表明福建与东盟在第一类活动物、动物产品上具有较强的互补性,第八类产品革、毛皮及制品、箱包等竞争性较强[6]。

十多年来,福建受益于自贸区的各种优惠政策,与东盟间的合作突飞猛进。在双方经贸即将出现疲软之势,21世纪海上丝绸之路的适时提出,为双方合作增添了新动力。现阶段,关于21世纪海上丝绸之路的学术研究大多集中在宏观视角,研究中国与21世纪海上丝绸之路的文章不胜枚举,各个相关沿海省份也积极地投入到海上丝绸之路的研究中,而福建作为海上丝绸之路的核心区,对其参与海上丝绸之路的学术研究较少。尤权(2014)认为福建作为海上丝绸之路重要发祥地,要抓住机遇、主动融入,发挥优势、积极作为,为建设共同发展、共同繁荣的美好世界做贡献[7]。吴崇伯(2014)以福建为例,研究了融入“21世纪海上丝绸之路”战略的优势与对策论析[8]。黄安(2014)比较深入地研究了开放型经济溯源和国家“一带一路”发展战略的提出,剖析了福建融入“一带一路”建设的比较优势并理清了发展思路[9]。黄茂兴(2015)从历史的演进出发,研究了海上丝绸之路的空间范围、理论与现实基础、战略路径并提出了福建积极融入海上丝绸之路的现实基础与战略路径[10]。东盟是海上丝绸之路的海外第一站、重要的战略节点,福建是21世纪海上丝绸之路的核心区,双边合作,经贸先行。21世纪海上丝绸之路背景下福建与东盟的贸易合作研究迫在眉睫。

二、福建与东盟的贸易情况

(一)CAFTA 以来福建与东盟贸易发展情况

福建与东盟各国地理临近,人员交流密切,福建是著名的侨乡,旅居世界各地的华人华侨1 200多万,东盟国家2 000 多万的华人华侨中,将近一半数量为福建籍。如此的地理条件和纽带关系使得福建与东盟之间的贸易往来频繁。特别是中国与东盟自由贸易区的签订,使福建与东盟的贸易出现前所未有的增速。由表1 和图1 综合可知,2000年,福建省与东盟的进出口贸易额为16.88 亿美元。2002年,合作框架正式签署后,贸易额上升至25.63亿美元,同比增长43.34%,增幅是2001年的近7 倍。此后,福建省与东盟的贸易额一直保持两位数增长。2010年自贸区正式成立后,福建省与东盟的贸易额再一次出现井喷式增长,仅一年增长了38.46 亿美元,增幅由2009年的11.02%上升至41.12%,其中出口额为83.07 亿美元,进口额为48.91 亿美元,为福建省创造了34.16 亿美元的贸易顺差。据统计,2013年双方进出口额242.81 亿美元,东盟超越欧盟成为福建省第二大贸易伙伴,仅比福建与美国的进出口总额少1.84 亿美元。如此良好的经贸合作态势,为福建省参与“21世纪海上丝绸之路”东盟航段的建设提供了战略支点。

图1 福建与东盟进出口增幅

表1 福建与东盟贸易情况

(二)福建对东盟的贸易结合度测算

贸易结合度指数是由经济学家布朗提出,后经小岛清等人完善,用来衡量两国在贸易方面的依存度。具体的计算公式为:

Tij=(Xij/Xi)/(Mj/Mw)

其中,Tij表示i 对j 的贸易结合度,Xij表示i 地区对j 地区的出口额,Xi表示i 地区的出口总额,Mj表示j 地区的进口总额,Mw表示世界进口总额。经计算,如果Tij>1,表明i,j 两地区贸易联系紧密,如果Tij<1,说明i,j 地区贸易松散[11]。

表2 福建对东盟贸易结合度

根据公式,计算福建对东盟十个国家的贸易结合度,结果如表2所示,除新加坡和老挝之外,2013年福建对东盟的贸易结合度均大于1,对泰国和文莱的贸易结合度分别在2009年和2010年超过了1,说明福建对东盟大多数国家的贸易依存度较高。特别是,在2013年,福建对菲律宾的贸易依存度达到了11.247,远远大于其他国家,这与菲律宾经济落后,产业结构和产品结构与福建存在较强的互补性有关。另外,根据地理上GCD(great circle distance)计算公式测算,菲律宾是东盟国家中地理上距离福建最近的国家,而且两个地区之间航运通畅,福建沿海港口和菲律宾港口都有极高的运作效率,菲律宾的马尼拉国际集装箱码头是亚洲效率最高的五大码头之一,如此也决定了福建与菲律宾之间存在较大的贸易结合度。福建对新加坡的贸易结合度在2013 只有0.842,而且近年来呈下降趋势,说明福建对新加坡的出口出现疲软态势。新加坡是20世纪60年代的亚洲四小龙之一,经过出口导向型战略,在短时间内实现了经济的飞速增长,成为亚洲发达富裕的地区。新加坡的产业结构已具备发达国家水平,其服务业产值占总产值的比重超过了70%,福建应该加快产业结构调整,促进出口多样化,大力挖掘与新加坡的贸易潜力。

三、模型构建

引力模型最早由物理学中牛顿的万有引力定律演变而来,在20世纪50年代初Isard&Peck(1954)和Beckerman(1956)凭直觉发现地理位置上越近的国家之间贸易流动规模越大的规律,最早将引力模型用于研究国际贸易的是丁伯根(1962)和波伊赫能(1963),他们分别独立使用引力模型研究分析了双边贸易流量,并得出了相同的结果:两国双边贸易规模与他们的经济总量成正比,与两国的地理距离成反比。ljnnemannn(1966)在引力模型里加入了人口变量,认为两国之间的贸易规模还与人口有关,人口多少与贸易规模成正相关关系。Berstrand(1989)则更进一步用人均收入替代了人口数量指标。经过几十年的研究和演化,现阶段最常用的贸易引力模型为:

Tij=α0(YiYj)α1(PCYiPCYj)α2Dijα3μij

转化为对数形式为:

InTij=α + α1(InYiYj)+ α2In(PCYiPCYj)+α3InDij+μij

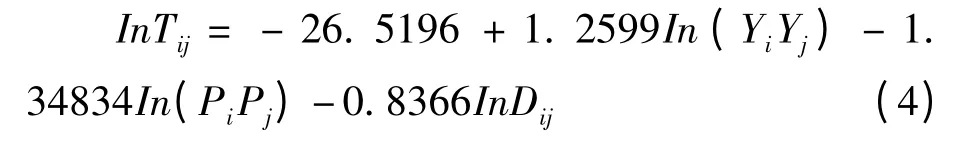

本文考虑到不同地区消费者价格指数对双边贸易的影响,将两地区的消费者价格指数加入到模型中,模型变为:

其中,Tij表示i(出口)地区对j(进口)地区的出口额,Yi表示出口地区i 的GDP,Yj表示进口地区j 的GDP,PCYi表示出口地区i 的人均GDP,PCYj表示j 地区的人均GDP,PiPj表示贸易双方i和j 的消费者价格指数的乘积。Dij表示i 到j 的距离。μij为标准随机误差项。

四、实证分析

(一)样本和数据来源

东盟为福建的第二大贸易伙伴,联盟内国家包括:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、老挝。样本选取2005—2013年这十个国家的数据。考虑到由于相关部门在2011年以后不再统计福建与缅甸、柬埔寨、文莱、老挝四国的贸易情况,造成数据部分缺失,所以选用面板数据模型最小化其影响。

表3 变量含义及数据来源

福建与东盟十国的距离采用GCD(great circle distance),它是指球面上两个点的最短距离。具体计算公式为:

GCDij=R×arcos(cosαcosβcos|c|+sinαsinβ)

其中R 为地球半径,6371.004 千米,α、β 分别表示两地的纬度,c 表示两地的经度之差[12]。

(二)模型估计

1.模型形式设定检验

Panal Data 模型从截面成员角度考虑,可以看作建立含有N 个截面成员方程的模型。共分为三种情况:

(1)无个体影响的不变系数模型的单方程回归形式

(2)变截距模型的单方程回归形式

(3)含有个体影响的变系数模型的单方程回归形式

为了判定样本数据究竟符合上述哪种形式,使用协方差分析检验:

其中S1是(3)式的残差平方和,S2是(2)式的残差平方和,S3是(1)式的残差平方和。N 是截面成员个数,N =10;T 为观测时间,T =9;k 为解释变量个数,k=4。经计算,F2=67.22,F1=1.14,经查F 分布表,在1%的显著性水平下,F(45,40)=1.67,F(36,40)=1.72。F2>1.67,F1<1.72。所以模型属于变截距模型。

进一步,为确定变截距模型是固定影响的还是随机影响的,采用Hausman 检验,检验结果见表4。

表4 Hausman 检验结果

如表4所示,P 值为0.62 >0.05,所以接受原假设,即应建立随机影响的变截距模型。

(2)估计结果

根据模型(*)建立个体随机效应回归模型,由于在实证检验中,面板数据中的距离变量不随时间变动,因此在个体变截距回归中会产生严重的多重共线性,为了保证模型的可行性,对各国的第一年距离变量进行微调,在保证回归总体效果不变的前提下,进行回归分析,结果如表5所示。

表5 初步回归结果

由表5 可知,模型的拟合较好,可决系数R2=0.841459,但是人均GDP 对双边贸易的影响与预期符号不符合,且对出口贸易影响不显著,其他各个变量的符号与预期一致,且较显著。这可能是由于个别国家虽然GDP 总量很小,而由于人口基数小,使得人均GDP 反而较大,对模型中人均GDP 的影响造成了误差。所以剔除人均GDP 乘积变量后,进一步对模型进行回归。结果如表6所示。

表6 模型修正后回归结果

根据表6 的统计结果显示,模型的拟合较好,可决系数R2=0.842299,说明福建对东盟各国出口规模受双方经济总量(GDP)、消费者价格水平(P)和两地之间的距离(D)影响较为显著,各解释变量的系数与预期系数一致,且显著性较高。其中,CPI 是对福建出口流量影响最大的因素,双方价格指数每增长1%,福建对其出口流量减少约1.35%;经济规模也对福建的出口贸易产生了较大的影响,双方经济总量乘积每增加1%,福建对其出口增长约1.26%;福建与进口国的距离对双方的贸易阻碍作用明显,距离每增加1%,出口贸易流量减少约0.84%。福建对东盟的贸易有着巨大的地理优势,特别是与菲律宾、新加坡、印度尼西亚等国隔海相望,海上交通畅通无阻,也是福建与东盟双边贸易的重要依仗。所以,以出口地区福建的经济总量Yi,进口地区经济总量Yj,双方的消费者价格水平PiPj以及两地之间的距离Dij为解释变量构成的贸易引力模型,在一定程度上可以解释福建对东盟各国的出口贸易流量。将回归结果带入(*)式,得到最终的模型为:

(三)福建对东盟十国的贸易潜力预测

根据以上得出的贸易引力模型,将各国解释变量数值带入(4)式,可以预测福建对东盟各国出口贸易流量,将预测值与实际值进行比较,根据比值,判断福建对各国的贸易潜力Q,Q =InTij’/InTij。InTij’表示福建对各国贸易流量的预测值,InTij为福建对各国贸易流量的实际值,Q 值越大,说明福建对其出口潜力越小;反之,福建对其出口潜力越大。由于福建对缅甸、文莱、柬埔寨、老挝的出口贸易流量相对较小,故本文只研究其余六国的贸易潜力。将2013年数据带入模型(4),经计算得如下结果,具体结果见表7。

根据表7 的计算结果,我们大体将六国的贸易潜力分为两种类型[13]:

1.贸易潜力再造型,即贸易潜力Q 值大于1,说明在当前这种贸易条件下,福建对其出口贸易潜力已经消耗殆尽,进一步扩大福建对其出口的途径除了保持现有的积极因素外,急需寻求新的出口增长点,以激发福建对外出口动力。例如印度尼西亚、菲律宾、泰国、新加坡等国就属于这种类型。

2.贸易潜力开拓型,即贸易潜力Q 值小于1,说明在当前这种贸易条件下,福建对其出口贸易还有很大的潜力,还有进一步扩大出口流量的空间。为继续打开外部市场,一方面要充分发挥政府和企业的积极性,认真贯彻落实相关的贸易政策,另外保持现有的贸易条件,充分发挥存在的潜力。例如马来西亚、越南等国属于此种类型。

表7 福建对东盟六国出口贸易潜力

五、结论分析

(一)影响因素分析

由以上测度的贸易潜力值分析,福建对印度尼西亚、菲律宾、泰国、新加坡等国的贸易潜力已消耗殆尽,制约双方贸易往来的因素越来越突出,国内日益上涨的劳动力价格以及物价指数使得福建的出口优势逐渐淡化,此外,由于东盟国家的基础设施建设普遍比较落后,使得距离阻碍双边贸易的影响日渐凸显。东盟国家的经济规模也是制约双方贸易的一个重要因素,东盟国家多为发展中国家,经济总量偏低,例如,新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等经济总量较高的几个国家大部分还低于福建一个省份的经济总量。

(二)贸易潜力分析

当前,在现行的贸易结构上,福建对东盟大部分国家的出口贸易潜力即将发挥完毕。然而,近几年中央针对福建出台的一系列优惠政策为福建的出口提供了新的机遇,特别是2013年习近平总书记提出的“一带一路”构想为福建开拓外部市场特别是东盟市场提供了战略支撑。在与东盟签订贸易协定并走过了“黄金十年”的今天,借着自贸区带来的余温,紧接着提出“与东盟国家共建21世纪海上丝绸之路”,将迎来中国与东盟经贸合作的“钻石十年”,福建作为海上丝绸之路的核心区、先锋区,在未来与东盟国家的经贸合作将迎来崭新的一页。

六、政策建议

(一)加快福建产业转型升级,优化出口贸易结构

过去,福建凭借着丰富的自然资源、廉价的劳动力等成本优势,以低廉的价格向东盟国家大量出口如鞋类、服装和纺织品等非熟练劳动密集型产品,构成了福建主要的对外出口模式。如今,中国经济下行压力增大,结构调整阵痛期、经济增速换挡期、前期政策消化期“三期叠加”不约而至,人口红利消退,福建发展的条件和环境也发生了深刻的变化,劳动力、土地等资源优势正在减弱。因此,福建应加快推动产业转型,摒弃过去依靠消耗大量劳动力和自然资源的粗放型发展模式,转向依靠创新驱动的集约型发展模式。积极发现新的经济增长点,大力发展海洋科学、水产加工和海洋工程类产业,着重提高机电产品和高技术产品的出口竞争力。

(二)利用与东盟国家经济的互补优势,进行差异化贸易合作

东盟各个国家在产业结构、产品结构和要素结构方面存在巨大差异,各国经济发展水平悬殊,处于不同的经济发展阶段,而且联盟内部相对优势行业互补性较差,经济关系竞争大于互补,导致区域内贸易量较少。如此有利于实现福建与东盟国家之间的错位发展,重点国家、重点突破,例如根据不同的发展模式,推进厦门与新加坡、泉州与马来西亚、福州与印度尼西亚区域合作。根据产品结构的不同,突出合作重点,针对经济落后的国家,发挥机电制成品类和高新技术产品生产的优势。而对新加坡和马来西亚在技术密集型产品生产上具有比较优势的国家,应积极引进其先进的技术和管理经验,充实自身产业。

(三)加强国内外基础设施建设的投资力度,改善贸易环境

根据贸易引力模型分析,距离是阻碍双边贸易的重要因素,而解决这一困境的唯一方式就是增强双边的交通便利化。福建自古就有“八山一水一分田”之称,境内多山的特殊地貌环境使得福建贸易更多地依靠海上航线,另外,大部分东盟国家都濒临海洋,其陆上交通相对不发达,所以海运是支撑东南亚内外经济联系的主要交通方式[14]。然而,如此依赖海运的地区,其港口设施的建设情况并不乐观。目前,东盟国家的基础设施建设特别是港口的建设除了新加坡还比较落后,反观福建尽管有大量的优良港口资源,但是利用率较低,根据2013年港口协会的统计,全球港口吞吐量排名前十的港口中国有8 个,却没有福建的港口。因此,福建省应加快“大港口”的建设,加快整合港口资源,集中力量打造“两集两散两液”核心港区,提升海西港口在全国港口经济中的地位和作用。同时,加大对东盟的基础设施特别是港口的投资建设,促进海上交通便利化,将距离因素对贸易的阻碍程度降低到最小。

[1]习近平.携手建设中国—东盟命运共同体——在印度尼西亚国会的演讲[EB/OL].中华人民共和国中央人民政府http://www.gov.cn,2013-10-03.

[2]马元柱.中国—东盟自贸区与福建外向型经济发展[J],亚太经济,2003,(3):24-27.

[3]刘义圣,王春丽.福建—东盟产业同构性与产业内贸易可能性初探[J].亚太经济,2006,(2):37-40.

[4]全 毅,刘京华.福建与东盟经贸合作的现状与前景[J].福建论坛:人文社会科学版,2008,(8):107-111.

[5]福建社科院课题组.CAFTA 框架下深化福建与东盟经贸关系对策研究[J].亚太经济,2010,(6):35-38.

[6]刘京华.CAFTA 框架下中国福建省与东盟对外贸易结构的互补性与竞争性分析[J].东亚纵横,2014,(8):40-44.

[7]尤 权.打造21世纪海上丝绸之路重要枢纽[J].求是,2014,(17):15-18.

[8]吴崇伯.福建与东盟深化经贸合作对策建议[J].创新,2008,(4):5-8.

[9]黄 安.福建融入海上丝绸之路建设的思考[J].亚太经济,2014,(5):111-114.

[10]黄茂兴.历史与现实的呼应:21世纪海上丝绸之路的复兴[M].北京:经济科学出版社,2015.

[11]张兴泉,孔得伟.CAFTA 对浙江的贸易效应——基于引力模型的实证分析[J].嘉兴学院学报,2014,(2):73-78.

[12]黄新飞.基于贸易引力模型的FDI 与省区双边贸易流量的实证分析[J].国际贸易问题,2011,(2):12-20.

[13]李 琼,赵 刚.贵州对东盟出口贸易的潜力分析--基于贸易引力模型[J].企业经济,2014,(7):143-147.

[14]陈月英,王永兴.世界海运经济地理[M].北京:科学出版社,2011:63-73.

[15]马莉莉,张亚斌,王 瑞.丝绸之路经济带:一个文献综述[J].西安财经学院学报,2014,(4):65-71.