中国医改的政治成本测算及其分担问题研究※

代志明

自2003年以来,随着人们健康意识的提高和医疗服务领域各种问题的频发,中国的医疗服务体系饱受诟病。为此,中国政府决定推进医疗体制改革(以下简称“医改”),并取得了“卫生总费用中政府投入占比翻了一番,医保覆盖率超过95%”等成效 (胡浩,2014)。但中国医改的现状仍不容乐观,就连曾被作为改革典范的高州市人民医院也因发生药品回扣事件而陷入困境(孙梦,2013);而更多的地方政府因缺乏实施医改的动力而“基本未动”,由此引发了人们的改革热情的流失,甚至出现了“医改审美疲劳”;与此同时,中国个别地区的医改进度却很快,这一现象应引起学界的注意。本文通过研究发现,影响医改动力的因素固然很多,但过高的政治成本及其分担机制的缺失是导致医改动力不足的关键因素,而目前学界针对这一问题的研究却极为罕见。为此,本文基于五个医改案例,对中国医改的政治成本及其分担问题进行研究,并从中找寻破解上述问题的对策。

一、文献综述

1.研究现状

国外对医学与政治关系的研究主要集中在以下三个方面:一是对医疗服务所具有的政治功能的探索。早在19世纪,流行病学家鲁道夫·佛尔楚提出了“医学就是政治,政治不过是更大的医学”的命题(杨念群,2013)。福克斯(2012)发现医疗保险是促使人们效忠国家的最有效途径。二是对医改的政治风险及其收益的探讨。世界银行(2011)认为,在医改的效益得以显现之前,政治家在短期内可能要承受较高的政治成本。而Harding April(2003)通过研究发现,如果政治家们意识到实施医改的政治风险成本超过了其政治收益,那么医改将不会被实施。三是有关政治支持对医改影响的研究。大卫·M·兰普顿(2006)发现,医疗决策权上的政治冲突导致中国医疗“大跃进”的失败。而世界银行(2011)发现政府首脑的政治支持有利于解决医改中的各种困难。

国内学者的研究主要围绕以下问题展开:一是对医学与政治关系的历史学考证。张田生(2012)对清代的御医制度进行了考证,发现医疗技术可能带来政治收益但也潜藏着较大的政治风险。杨念群(2013)考察了政治因素对医疗服务的影响,并指出现代“病人”的产生是一系列社会政治行为再造的结果。二是对中国医改的政治学解读。和经纬(2010)认为卫生系统、地方政府和既得利益集团共同推动了公立医院民营化。刘鹏(2006)认为医改的动力是中国政府试图通过建立福利政治来增进其合法性。三是有关政治因素对医疗服务效率影响的研究。和经纬(2011)揭示了政治压力和卫生部门的改革决心对医疗服务效率的影响。而任其超(2013)发现,民主政治体制在增加政府医疗卫生支出、提高健康产出方面有显著的积极作用。

2.简要评论

目前学界对医疗与政治之间关系的研究为本文提供了富有启发性的帮助。但现有文献大多囿于理论方面研究,特别是对国外医疗与政治之间关系研究偏多,而在医改政治成本测度及其分担方面的研究亟待拓展。因此,本文的贡献是:一是构建了医改的政治成本计量模型,并对中国医改的政治成本进行了测算;二是提出了化解中国医改的政治成本问题的策略。

二、中国医改的政治成本测算与国际比较

1.医改的政治成本的内涵

学界已对政治成本的内涵从不同的视角进行了定义。世界银行(1997)将其界定为一个政治家因推行某项公共政策而触动了特定集团的利益而失去选民支持的数量;邓聿文(2011)认为某些公共政策在执行过程中因产生一些问题而给政府的声誉造成了损失,这种“损失”即是执政者的政治成本;还有学者将政治家为实现某项政治目标而投入的各种资源视为政治成本(李士谦,2006)。为此,本文将医改的政治成本界定为:医改的推动者因实施医改而遭到上级“贬职”的政治风险以及由此带来的各种社会声望损失的总和。

2.中国医改的政治成本测算

(1)中国医改的政治成本测算模型。本文借鉴世界银行(1997)提出的政治成本——收益比率法对医改的政治成本进行估算。同时,为了简化计算程序,本文假定医改的推动者因推行医改而获得的政治收益主要表现为其职务的升迁和社会声誉的增加两个方面,并且假定其职务每升迁一级,则其政治收益就相应地增加1个单位;而医改推动者的社会声誉每增加1项,则其政治收益仅增加0.5个单位。同理,本文假定推行医改的政治成本主要表现为改革者因推行改革而遭受的政治损失和社会声誉损失。政治损失主要是指医改的推动者因推行改革而触犯了既得利益者的利益,进而遭受到行政职务方面的损失或者变相“贬职”,本文假定发生“贬职”或者类似事件时,医改推动者的政治成本就会增加1个单位;社会声誉损失是指医改的推动者因推行改革而遭到来自其下属或者“政敌”的诋毁、造谣等而造成的社会声望损失,并且假定每发生一起社会声誉被损事件则其政治成本就会增加1个单位。另外,本文还将医改的持续性视为内生变量,也即如果某个医改模式已经失败,则该医改模式推动者的政治收益会被扣除1个单位;相反,如果某个医改模式部分或整体成功,则该医改模式推动者的政治收益则会增加0.5或1个单位。

基于以上假设,本文构建的医改的政治成本测算模型是:K=RP-CP+F

在上述公式中,CP代表医改推动者的政治成本;RP代表医改推动者的政治收益;K表示医改的推动者的政治净收益;F代表医改的持续性,也即如果某个医改模式的持续性较好,则F被赋值为1,否则为F为-1;如果某个医改模式存在部分被逆转的情况,则 F 为 0.5。

(2)中国医改的政治成本测算——以五个医改模式为例。

①相关变量选择与说明。本文以中国近10年来在医改方面产生过较大影响的宿迁医改、高州医改、洛阳医改、新乡医改和神木医改为例,对上述五个医改推动者因实施医改而付出的政治成本及其收益进行测算,以探寻中国医改的政治成本及收益情况。

②测算结果与分析。本文对上述五个医改模式推动者的政治成本及其收益进行了测算(详见表1)。由表1可以看出,实施医改的确需要支付一定的政治成本,并且其收益具有不确定性。例如,在本文列出的五个医改案例中,宿迁医改、高州医改、洛阳医改、新乡医改和神木医改推动者的政治成本分别是2.5、2、1、1和 1.5 个单位;他们的政治收益分别是 3.5、3、2、2 和 1个单位;他们的净收益分别是 1.5、0、1.5、0.5 和 0 个单位。显然,宿迁医改推动者的政治成本最大,为2.5个单位,但其政治收益也较大,达到了3.5个单位,并且其净收益为1.5个单位。而高州医改推动者的政治成本为2个单位,仅次于宿迁医改推动者的政治成本。尽管高州医改推动者的政治收益为3个单位,但由于高州人民医院发生医疗回扣事件,从而使得高州医改存在被逆转的嫌疑(孙梦,2013)。因此,高州医改推动者的净收益为0个单位。神木医改推动者的政治成本为1.5个单位,低于宿迁医改和高州医改推动者的政治成本。同时,由于神木医改的推动者获得了较高的社会声望而荣膺“中国改革年度人物”,但由于该项改革引起榆林市领导的“不高兴”而导致其过早“退居二线”,其净收益为0。与上述三个医改案例相比,新乡医改和洛阳医改推动者的政治成本最小,均为1个单位,但是他们的政治收益并非最小,均为2个单位,并且他们的政治净收益均分别为1.5和0.5个单位。

表1 中国医改推动者的政治成本及收益

显然,对于医改的推动者来说,推行医改不仅要支付一定的政治成本,并且由此带来的政治收益也难以预测。例如,宿迁医改的推动者要“承担极大的政治风险,弄不好还会因此结束自己的政治生命”(包永辉,2011);而神木医改的开创者于2009年3月开始推进神木医改,但其在2010年9月即被免去原任职务;而高州医改的创始人也因某种原因而遭到类似的命运。当然,也有例外情况,如新乡医改和洛阳医改的推动者则获得升迁。但不可否认,医改是艰难而复杂的,医改的推动者需要承担常人难以承受的政治风险。

3.医改的政治成本国际比较

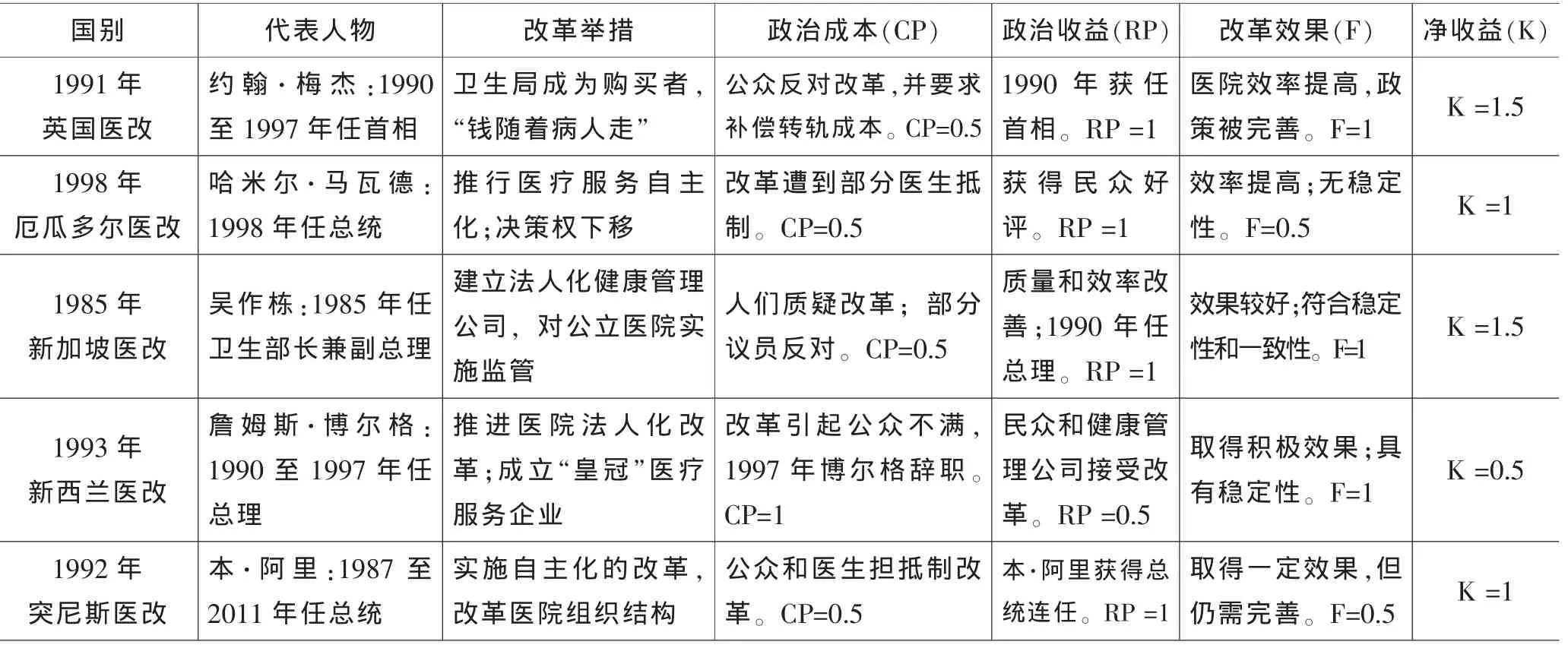

本文对中国医改的政治成本进行了测算,发现中国医改推动者的政治成本过大,并且其收益也难以预测。那么其他国家医改推动者的政治成本又是怎样的呢?为此,本文对部分国家医改的政治成本进行测算。为简化计算,本文仅测算出五个国家医改推动者的政治成本及其收益情况(详见表2)。

由表2可以看出,国外医改推动者的政治成本及其收益具有以下特性:一是实施医改需要支付一定的政治成本,但该项成本相对较小。如英国、厄瓜多尔、新加坡、新西兰和突尼斯等五个国家医改推动者的政治成本分别是 0.5、0.5、0.5、1 和 0.5 个单位。二是在医改过程中医院获得的自主权越大,那么医改推动者获得的政治收益也越大,这说明医改是一个行政权力的下放过程。例如,厄瓜多尔在其医改方案中将法律许可范围内签订商品和服务合同的权力授予医院,而新加坡医改的目标之一也是增加医院的自主权。三是医改推动者的政治净收益是正值。如如英国、厄瓜多尔、新加坡、新西兰和突尼斯等五个国家医改推动者的净收益分别是 1.5、1、1.5、0.5 和 1 个单位, 这说明推动医改对政治家来说是值得的。

为便于进行国际比较,本文将表1中的五个中国医改案例和表2中的五个国外医改案例的政治成本、政治收益、改革效果和政治净收益的均值分别列出(见表3),并将上述均值分别作为中国和国外医改的政治成本、政治收益、改革效果和政治净收益四项指标进行比较。由表3可见,中国医改的政治成本、政治收益及净收益分别为 1.6、2.3 和 0.7 个单位,而国外医改的相应数值分别是 0.6、0.9 和 1.1 个单位; 中国医改的政治净收益却小于国外医改的政治净收益。同时,由于中国和国外医改效果的数值分别为0和0.8。显然与国外相比,中国医改的政治成本较高,但净收益却较低。

表3 医改的政治成本及其收益的国际比较

表2 五个国家医改的政治成本及其收益情况

三、中国医改政治成本过高的原因

1.来自“体制内”的改革阻力过大

改革是一个“放权”过程,同时也是一个解放思想过程(林密,2013)。因此,实施改革总会受到既得利益群体的阻挠,而医改也是如此。本文列出的五个中国医改案例均遭遇过来自体制内的阻力。例如,宿迁医改曾遭到江苏省卫生厅的反对;神木医改也因没有事前通知榆林市主要领导而被认为是给其“抹黑”;而新乡医改和洛阳医改中的医保基金的商业化实践也曾受到国家相关部委的特别“关切”。由此可知,中国医改的推动者面临着极大的外部压力,并为此承担了较高的政治成本。事实上,中国的国企改革也曾出现类似的情形,也即在政府不肯“放权”的情况下,出现了“马胜利”和“张瑞敏”等国企改革典型,尽管上述企业家在推进国企改革方面发挥了重要作用,但他们为此也承担了较高的政治成本,并且至今仍未扭转国企沉积多年的问题(杨孚瑞,2013)。可想而知,如果政府能够让医院自主发展,而不是将其视为“自己的最后一块自留地”(刘腾,2011),尽管可能会出现一些新问题,但至少可以避免医改“改而不动”的问题。因此,来自体制内的阻力是导致医改政治成本高企的关键因素之一。

2.缺乏合理的政治成本分担机制

众所周知,中国的改革往往是先从地方政府开始,然后由中央政府把地方经验提升为国家政策(郑永年,2013)。但是,这种由地方推动的改革通常存在改革的政治成本过大以及政治成本分担失衡等问题。为了降低改革的政治成本,改革者通常需要征得其上级领导的支持才能够实施其改革计划。同理,中国医改的推动者通常也需要得到其上级领导的支持才能推进医改。这一问题从表1列出的五个医改案例可得到佐证。例如,宿迁医改、新乡医改、洛阳医改和高州医改的推动者都曾获得上级领导的支持或默许才得以推进其医改计划。相反,神木医改的推动者则因为其改革计划没有被及时地告知榆林市的主要领导而付出了较高的政治成本。由此可见,实施医改的确需要承担较高的政治成本,结果使得一些政府官员丧失了推进医改的动力,甚至患上了“改革恐惧症”。

3.医疗服务收益分散性推高了医改政治成本

相关研究证明,医改收益的产生具有一定的滞后性,并且这种收益并不是每个人都能感觉到,再加上医疗服务具有交易密集型产品的特性 (世界银行,2004),以上因素导致医改成本投入的集中性及其收益的分散性。因此,大多数政府官员缺乏推进医改的动力,甚至一些官员对医改本身持怀疑态度。据调查,目前有31.46%的政府官员认为 “政府未必愿意把一些职能转移给社会”(魏礼群,2013)。然而值得庆幸的是,已有部分政府官员认识到了“科学和工业的发展必须以社会体制和政治形势为条件”(吴敬琏,2013)。例如,神木医改的开创者郭宝成认为,神木县在推进全民医保的过程中,尽管政府每年需要花费1.5亿元的财政资金用于解决居民的医疗保障问题,但是该项支出会激发人们的工作积极性,该县将获得较为可观的人力资本投资回报(刘健,2010)。

四、结论与建议

本文以五个医改模式为例,通过构建计量模型对中国医改的政治成本进行了测算与国际比较。结果表明,中国实施医改的政治成本相对较高,这在一定程度上抑制了一些政府官员推进医改的积极性。为此,本文认为应采取以下措施来降低医改的政治成本:

1.应把握好实施医改的最佳时机

关于改革时机的选择,世界银行(1997)得出以下结论:一是改革的机会是存在的,如经济或社会危机的时刻往往是实施改革的最佳时机,因为现行政策的失灵导致大众的改革呼声日高,政治家们也更愿意承担激烈变革的风险。二是当改革机会来临之时,改革推动者应避免使政府被特殊利益集团所左右,并促成全社会达成有利于改革的共识。三是若想使改革获得成功,改革领导者应制订有号召力的政策将其观念变为现实。这一点对医疗决策权分属不同的部门的中国来说尤为适用,而一些医疗政策的决策过程证实了上述观点。例如,1952年发生在中国东北的区域性“细菌战事件”直接触发了全国性的爱国运动;1965年6月26日毛泽东针对当时“高级医务人员只有10%在农村”状况的“发怒”(杨念群,2013),直接促使中国“赤脚医生”制度的推广;而2003年SARS事件的发生使得新农合制度得以实施,同时也降低了实施该项制度的政治成本。因此,医改的推动者应把握医改的最佳时机,并降低改革被逆转的风险。

2.构建科学的政治成本分担机制

推进制度变革始终充满了风险与挑战。例如中国古代的商鞅、王安石、张居正等曾锐意改革,并因其改革理念受到当政者的支持而身居要职。同时,他们实施的改革在解决当时各自所在国家存在的问题方面曾发挥了重要作用,但他们为此也付出了较高的政治成本,主要表现为政治上被“贬职”,有的改革家甚至还付出了生命的代价。对于造成上述问题的原因,本文认为或许是“托克维尔效应”使然,也即“对于一个内部压力很大的政府来说,最危险的时刻通常就是它开始改革的时刻”(托克维尔,1992),因为此时的政府和既得利益者尽管缺乏实施改革的动力,但社会公众却盼望实施彻底的改革,结果导致社会矛盾更加激化,而此时的改革家往往成为消除这种矛盾的“替罪羊”。而来自国外的实践也印证了上述论点。例如,世界银行(2011)发现,由于强势利益集团反对医改,政治家在短期内可能要承受较高的政治成本,并且政治家们在改革的细节上会遇到麻烦,而这些细节正是他们实施改革的结果。可见,推进改革需要承担较大的风险。鉴于此,中国政府应构建科学的医改政治成本分担机制。

3.增加医改的政治收益“分值”

世界银行(2004)发现,选民给予那些启动公共工程和增加就业岗位的政治家的赞誉高于那些保证医生到诊所给人看病的政治家,由此导致政治家在改善医疗服务方面的动力不足。这一问题在中国更为严重,因为中国具有“增长崇拜”的传统,所以政府官员缺乏提供医疗服务的动力。因此,为了降低医改的政治成本,我们应该适度增加医改政治收益的“分值”。有学者发现,政府官员支持公立医院改制能够带给他们一些政治利好,并且“医疗服务能够间接地、能动地影响某种政治进程和历史进程”(叶夫根尼·恰佐夫,1993)。当前,中央高层已经意识到医改的重要性。例如,习近平总书记提出要“探索医改这一世界性难题的中国式解决办法”(杜尚泽,2013)。为此我们必须强力推进医改,毕竟“万应灵药是没有的,有的只是改革体制和权力关系的艰苦努力”(李斌,2013)。

1.杨念群著:《再造“病人”:中西医冲突下的空间政治》,中国人民大学出版社2013年版。

2.[英]亚历山大·S·普力克著:《卫生服务提供体系创新》,中国人民大学出版社2011年版。

3.[俄]叶夫根尼·恰佐夫著:《健康与权力》,红旗出版社1993年版。

4.张田生:《医疗与政治》,《福建师范大学学报》2012年第5期。

5.刘鹏:《合作医疗与政治合法性》,《华中师范大学学报》2006年第2期。

6.和经纬:《医改中的卫生部门》,《公共行政评论》2011年第2期。

7.任其超:《政治对医疗支出的影响》,《中国卫生政策研究》2013年第6期。