从《正音撮要》的语音特点看清代“正音”问题

黄薇(泉州师范学院文学与传播学院,福建泉州 362000)

从《正音撮要》的语音特点看清代“正音”问题

黄薇

(泉州师范学院文学与传播学院,福建泉州362000)

摘要:《正音撮要》是清代中后期通行于粤地的一部重要的正音读本,前修时彦皆认为考证《正音撮要》的语音性质对研究清代的“正音”观念有着相当重要的价值。《正音撮要》的音系基础是清代中后期的北京官话音,是读书音与口语音并用的语音系统,其在北京官话音这个主流音系中还夹杂着作者自身的广州方音。《正音撮要》虽不是一本纯粹的正音音系读本,但高氏以北京官话为参照标准构建《撮要》音系,可以肯定其音类框架与清代“正音”书的音类框架吻合。

关键词:《正音撮要》;语音性质;正音

雍正六年,清政府重点针对闽粤两省不通官话的官员们,颁布“谕闽广正乡音”之谕令,这促使闽粤两地遍设教授官话的正音书院,正音读本也随之应运而生。《正音撮要》便是在这样的时代背景之下问世的。《正音撮要》[1](以下简称《撮要》)成书于嘉庆庚午年(1810年),是清代中后期一部重要的正音读本。作者系广东省南海人高敬亭。《撮要》也是目前所见的清代最早的正音内容详尽(涵盖语音、词汇、短文等)的正音读本。王为民曾对《撮要》一书的价值作出如下评价:“《正音撮要》是一部亟待开发和利用的‘教科书’,是研究清代的‘正音观念’以及清代官话语音基础的性质最为直接的材料,它的作用和价值亟待深入挖掘。”[2]因此,我们在研究《正音撮要》语音特点的基础上对清代的“正音”问题进行深入探究。

一、《正音撮要》中高氏之“正音”观

高氏在自序中言:“正音者,俗所谓官话也。”在高氏看来,其在《撮要》中所记“正音”乃是当时所通行的官话。然而,高氏为何不直接冠以“官话撮要”之名?耿振生在解释“官话”与“正音”之别时曾言:“读书人尤其是等韵作者不仅对官话语音系统的认识有分歧,而且他们著书时最重视的是所谓‘正音’,而不是官话。……在这些人心目中,‘正音’比‘官话’的地位更高,官话还不是完全的正音。”[3]自幼便跟随父亲迁居北京的高氏,宦游返乡之后,应亲友乡邻之需教解官话,高氏虽不为名士,而其亦设馆撰书为人师,因此,以“正音”为名更能体现此官话读本的分量和地位。综观高氏于《撮要》自序之所言,我们可以分析出其具有以下三个方面的“正音”观:

(一)学习“正音”之重要性

高氏撰写《撮要》之目的,即为了推广“正音”——“俗所谓官话也”。对于学习官话的重要性,高氏如是说:“言语之科,不可不讲,而正音之务,尤不可不先也。”“人无言,不足以发心之情;音不正,不足以达言之旨。故不工于官话者,平时虽有满胸锦绣,才技超群。闾里同俦,推为巨擘。一朝大宾当前,或南腔,或北调,人皆献酬交错,阔论高谈。彼独一语不通,一言不发。虽有切近急迫之事。亦郁结而难伸,惜哉!英雄得用武之地,竟为钝器所阻,甚至仕途不通,冤情莫诉,惭悔自忍,咎将谁归?书有云:‘楚大夫欲其子之齐语也。’古人为子弟求利达之计岂浅哉?有志者,勿视为不急之务可耳。”从上述高氏所言,其大有学好官话,可畅游全天下之势,足见官话在高氏心目中的重要地位。在高氏眼中,官话不仅是表情达意、与人沟通的基本工具,还是求取功名、仕途晋升的必备条件。官话不可不学,不可不讲,凡有志者,都必须视官话学习为当务之急。

(二)“正音”的使用规范

高氏云:“人发声有五音,唇齿牙喉舌也。先天不齐者,造物生成。难以培补。后天不足者,习染所至,可以改更。学正音者,先要五音分晓,呼发之际,当辨开口合口,正韵副韵,字字和协。平上去入,调叶不爽。三十韵内,正副无差,音有未尽,又以子母相切而得之,务必求其极肖,于是发无不当矣。语音即成,又要于立言上讲究各处物件称谓不同,方言成语有别。若不撇俗,则字音虽佳,立言终不合式。谈吐支吾,眉目不辨,讲一事便指手画脚,摇首皱眉,亦不能详其意旨。非惟无益,反足误事,可不慎哉?”高氏从发音和立言两个方面叙述了如何正确操持官话。他认为学习官话,首先要分辨五音即唇音、齿音、牙音喉音和舌音,在发五音时,要区分语音开合,读准声调,正确拼读反切注音等。在识别语音的前提下,还要适时适地地使用官话词汇、语法。只有做到语音准确,立言得当,方能“详其意旨”。

(三)高氏眼中的“正音”之标准音

高氏云:“语音不但南北相殊,即同郡亦各有别,故趋逐语音者,一县之中,以县城为则;一府之中,以府城为则;一省之中,以省城为则;而天下之内,又以皇都为则。故凡搢绅之家及官常出色者,无不趋仰京话,则京话为官话之道岸。”高氏曾有过“廿年奔逐南北”的宦游经历,“方言历历穷究”。他深知南北语音之殊异。但无论如何之差别,各地都应有一核心语音为统摄,例如县就以县城语音为准,府就以府城语音为准,省就以省城语音为准,全国就是以都城语音为准。在高氏所处的年代即清代中后期,北京是全国的皇都,因此他认为“京话为官话之道岸”,也就是官话是以北京话为准。这一思想贯穿于高氏所撰《撮要》的音系之中。

二、《正音撮要》的音系性质

高氏言:“京话为官话之道岸”。可见高氏不仅将当时社会流行的官话视为“正音”,而且此官话即为当时的北京官话。假若《撮要》音系中记录的是纯粹的北京官话,尚能与“正音”之名相符,而实质上《撮要》并非同质音系。我们可以从以下三个方面综合来看《撮要》的语音性质。

第一,《撮要》的音系基础是清代中后期的北京官话音。高氏在自序中云:“凡搢绅之家及官常出色者,无不趋仰京话,则京话为官话之道岸。”此句表明北京官话在高氏心目中的重要地位。在此基础上,从《撮要》与其同时期的反映清代官话音系的相关资料即《李氏音鉴》、《音韵逢源》、《正音咀华》和《语言自迩集》的音系进行对比,可以发现《撮要》的音系特点与当时的北京音特征多有吻合之处,例如不存在疑母[η]和微母[v],其已与影、喻母合流;知庄章组声母合流;闭口韵消失;声调平分阴阳、浊上变去等等,这些音系特征和《李氏音鉴》、《音韵逢源》的音系特征吻合,而《李氏音鉴》、《音韵逢源》已被证实其反映的是十九世纪的北京音,因此《撮要》音系主要记录的也应为清代中后期的北京语音。

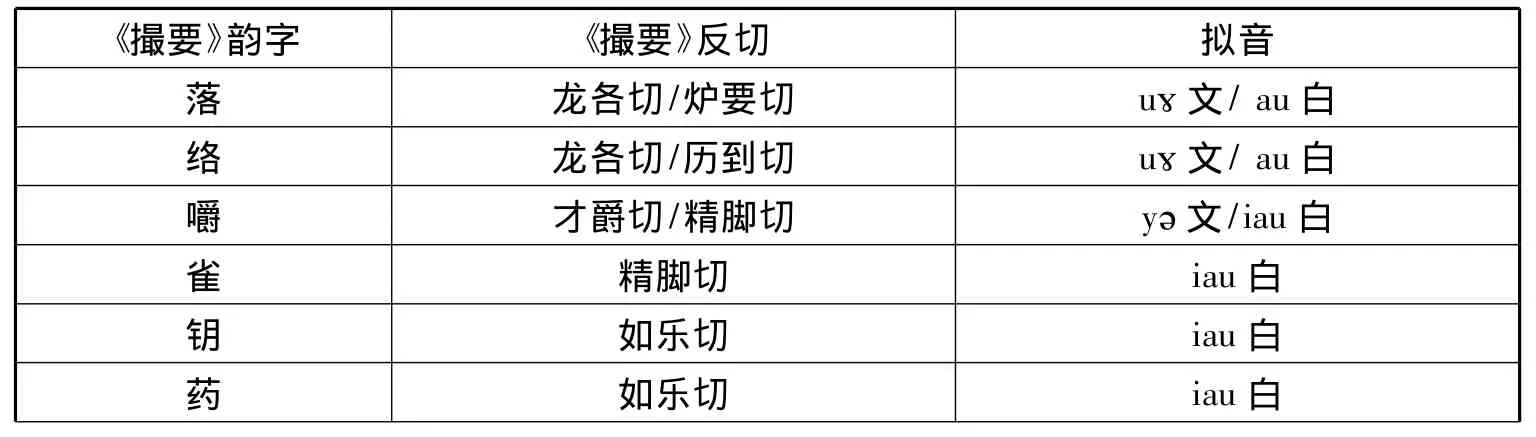

第二,《撮要》的音系是以读书音为主,同时兼有口语音,即读书音与口语音并用的语音系统。从《撮要》文白异读字的反切注音来看,对于《撮要》“千字文”中的文白异读字,高氏虽是倾向于取其文读音,但是也关涉白读音。所记白读音例举如表1:

表1 :《正音撮要》白读音例举表

续表

因此,《撮要》音系并非单一地体现文读音(读书音)或白读音(口语音),而是以文读音为主,兼有白读音的语音系统。

第三,《撮要》的音系在北京官话音这个主流音系中还夹杂着作者自身的广州方音。高氏在序言中自述:“仆生于南邑西樵隅僻之地,少不习正音。年十三随家君赴任北直,因在都中受业于大兴石云朱夫子,数年讲解经书,指示音韵,故得略通北语……”可知作者高氏系南方人士,从小习得的第一语言不是北方官话,而应是“南邑西樵”之方言。王为民曾对高氏里籍作过详细考证,确认“高静亭为今广东省南海市西樵镇人”[4],即现今广东省佛山市南海区西樵镇人。又佛山方言与广州方言同属一系,都隶属于粤方言中的粤海系。据此可推知高氏在十三岁以前所言“土话”应为十九世纪初的广州方言。我们知道,人们在幼年时期所习得的语言会对其整个语音系统影响深远。因此,高氏十三岁之后虽然迁居北京,跟随大兴朱石云学习经书而通晓官话,但是他仍然不会忘记广州方言,乃至在其编撰正音读本时仍然不时渗透出广州方音的些许特征。

《撮要》“千字文切字”中的反切注音最充分地展现了高氏广州方音在官话音中的渗透。我们例举以下六个音系特点以示《撮要》音系夹杂高氏的广州方音: 1.日母读为[j]与疑、云、影、以等零声母相混; 2.娘母与日母相混; 3.知照组声母合流,读为舌叶音[t∫]、[t∫']、[∫];4.[e]读作[i]; 5.[i]读作[y]; 6.[η][iη]混同。其中,最为明显的体现应属第一与第三个特点。

据上所述,我们可知《撮要》的语音性质并不是一个单纯音系,它是一个具有复合性质的语音系统,其主要记录的是清代中后期读书音与口语音并用的北京官话音,同时也掺杂着些许作者的广州方音。因此,《撮要》的语音性质实为异质音系,乃有“正音”之名而无“正音”之实。

三、从《正音撮要》的语音性质看清代“正音”观

明清时期有许多韵书都以“正音”为名,究竟何为“正音”?“正音”的实质为何?学界对此主要有以下两种观点:第一,“正音”没有方言实体依据。例如耿振生认为:“所谓‘正音’体系是在官话的基础上增饰而成的,可以说是经过作者加工之后的书面上的‘官话’音系。”“‘正音’是文人学士心目中的标准音,它纯粹是一种抽象的观念,没有一定的语音实体和它对应,因此,它只存在于理论上,而不存在于实际生活中。”[5]张玉来说:“我们历史上的‘正音’强调的是字音的正确读法,目的在于纠正错误的读音,其依据未必是哪一个活的方言。”[6]第二,“正音”反映的是读书音。岩田宪幸:“正音书所反映的语音系统不是说话音系统,而是读书音系统。”[7]叶宝奎也说过:“所谓‘正音’指的是汉民族共同语的标准音,明清时期‘正音’实为官话的标准音,是近代变化了的北方话的传统读书音。”[8]

下面我们就以《撮要》的音系性质来评述以上两种观点。

(一)清代“正音”没有基础方言,其是以当时社会通用的共同语为标准

我国自古以来就存在共同语,周朝有“雅言”、“夏言”,汉代有“通语”、“四方之通语”,宋元时期有“中原雅音”,明清时期有“官话”等,这些皆为我国历史上不同时期共同语的代名词,它们是各个时期的文人学士官吏通用的语言。叶蜚声、徐通锵曾指出:“一种语言的共同语是在某一个方言的基础上形成的。究竟哪一种方言成为基础方言,这并不决定于人们的主观愿望,而决定于客观的社会经济、政治、文化等各方面的条件。”[9]李新魁、鲁国尧、张竹梅等人认同这个说法,认定是以某个地点的方言作为官话的基础方言,但是我们认为历史上汉民族共同语的规范有别于叶蜚声、徐通锵所说的那种现代语言学意义上的规范。汉语共同语固然是以某种方言为基础发展演变起来,以某种方言为参照标准,但是未必要固定以某一地方言为基础,根据文献资料的语音现象所反映出的共同语音系性质,或许并不能和某一个地区的方言特点完全吻合,却是与包含这个地区的某一片区的方言特征吻合,正如张玉来所说:“官话方言内部存在高度一致的语音结构,不存在交际困难,这就是共同语的基础,这个基础不是一个点,而是一大片。它没有明确的基础方言点。”[10]以《撮要》中的入声现象为例,《撮要》是以清代中后期的北京音为音系基础,而入声的存现并非当时北京音的特征,而是属于传统的读书音系范畴并通行于南方方言中。因此《撮要》的音系特点与清代中后期北京音特点之间无法一一对照,显然当时的北京官话并不是《撮要》明确的基础方言,但它是当时社会流行且通用的共同语。高氏以北京官话为参照标准构建《撮要》音系。

(二)“正音”实则作者为己著之标榜,“正音”不“正”

正音之“正”有“改去偏差或者错误”之意,亦有“合于法则、规范”之意。明清时期,几乎每个作者都将“五方之人皆能通解”作为其编撰正音书之旨归,如高氏编写《撮要》的目的就是为了端正其邻里亲友等不明或不习官话者之语音。而事实与理想是有差距的。我们综观《撮要》之音系特点,虽然可以明显看出当时北京官话的语音特征,但是也不乏作者自身的广州方音元素杂糅其中。因此,我们可以推知高氏所操持的官话并非标准北京官话,《撮要》也并不是一本纯粹的正音音系读本。为《撮要》署以“正音”之名实乃高氏标榜己著。

(三)“正音”统摄音类,不涉及音值

与此同时,高氏在清代北京官话区与人交流不会有障碍,《撮要》也可以定性为反映当时北京音的官话读本。这又作何解释?我们从现代语言学的角度来看,这是由于“正音”统摄的是音类,不涉及具体音值。我们可以推测,在清代中后期的北京官话区的读书人或官吏们能够操持一口比较标准的北京官话,但是离北京官话区较远的人们所持官话必定杂糅了非北京官话的方音特点,事实上,即便是在北京官话区域的不同片区的官吏书生,所言官话也不尽一致。因此,尽管各地官话变体的具体音值不同,但是它们具有相同的音类标准。再反观《撮要》音系,其虽然属于蓝青性质的“正音”音系,但是可以肯定其音类框架与清代“正音”书的音类框架吻合。这也正是清代正音书之“正音”音系性质纷繁的原因所在。

注释:

[1][清]高敬亭:《正音撮要》(四卷),道光甲午春镌,五云楼发兑,学华斋藏板。

[2][4]王为民:《〈正音撮要〉作者里籍与版本考论》,《古籍整理研究学刊》2006年第6期。

[3][5]耿振生:《明清等韵学通论》,北京:语文出版社,1992年,第122-123,123-126页。

[6][10]张玉来:《近代汉语官话语音研究焦点问题》,见耿振生主编:《近代官话语音研究》,北京:语文出版社,2007年,第29,37页。

[7]岩田宪幸:《满文资料与汉语语音问题》,见中国音韵学研究会:《音韵论集》,北京:中华书局,2006年,第281页。

[8]叶宝奎:《明清官话音系》,厦门:厦门大学出版社,2001年,第241页。

[9]叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京:北京大学出版社,1981年,第208页。

[责任编辑:陈未鹏]

作者简介:黄薇,女,福建南安人,泉州师范学院文学与传播学院讲师,博士。

基金项目:国家社会科学基金青年项目“清代中后期闽粤两地正音书系研究”(14CYY022) ;泉州师范学院青年骨干教师基金;泉州师范学院科研人才启动经费项目。

收稿日期:2014-06-13

中图分类号:H109.2

文献标识码:A

文章编号:1002-3321(2015) 01-0057-04