大学生网络受欺负、领悟社会支持与孤独感的关系

寿安庆 陈友庆

中国.河海大学公共管理学院应用心理学研究所(江苏南京) 210098 △通讯作者 E-mail:clhcyq@126.com

网络欺负(Cyber-bullying)是一种个体以某些电子手段恶意且反复地伤害他人的行为[1]。反过来,网络受欺负(Cyber-victimization)便是指个体在网络交流过程中被他人以电子手段蓄意且反复伤害的现象。尽管在很多情况下,网络欺负包含的行为和传统欺负一样(例如,侮辱,散布谣言或威胁),但是前者以网络交流作为媒介,所以它也有传统受欺负所没有的一些情况,例如网络论战、网络骚扰、网络恐吓、诋毁、冒用、排斥和外泄等[2]。网络受欺负与孤独感密切相关。研究发现,在一定的时间内,个体经历的网络受欺负频率越高,其孤独感水平越高[3]。

孤独感是指当对社会交往的渴望与实际水平存在差距时而产生的一种心理感受[4]。孤独感会影响大学生的心理健康和社会化等方面,例如孤独感会阻碍个体建立亲密关系,会令个体缺少朋友,感到沮丧,并对现有的人际关系感到不满[5]。此外,有研究表明[6-7],大学生的孤独感与其主观感受到的社会支持呈显著负相关。

社会支持主要有两种:一种是现实存在的支持,另一种是主观感受到的支持[4]。领悟社会支持(Perceived social support)是社会支持的主观方面,它是指个体感受到在社会中被尊重、被支持、被理解的情绪体验或满意程度[4]。有人调查了被欺负和感知到社会支持的频率和重要性之间的关系,结果表明感知到的社会支持水平越低,个体越有可能成为受欺负者[8]。网络受欺负在一定意义上是传统受欺负在网络空间上的延伸,因此领悟社会支持与网络受欺负之间也可能存在着一定的相关性。

大学生网络受欺负现象越来越受关注,但以往研究主要关注它与其他变量之间的两两关系,却很少将它同时与多个变量之间的关系综合考察。传统受欺负的理论研究认为,社会支持不仅能削弱个体应激评价的过程,降低对压力事件严重性的评价,同时还能提供解决问题的策略,降低心理应激水平,从而缓解压力体验的消极影响[9]。个体社会支持的不足是受欺负体验引发其心理问题的重要原因。如上所述,网络受欺负可以预测领悟社会支持,而领悟社会支持又对孤独感有一定的预测作用。综上推断:领悟社会支持可能是网络受欺负和孤独感的中介变量。

因此,本研究以大学生为对象,考察网络受欺负对他们孤独感的影响,并尝试探讨领悟社会支持在网络受欺负与孤独感的关系中的作用。

1 对象与方法

1.1 对象

在南京市两所高校内针对本科生发放了问卷1000 份,回收903 份,有效问卷815 份(81.5%)。平均年龄为(20.14±1.12)岁,其中,男生248人,女生567人;农村学生355人,城镇学生460人;独生子女516人,非独生子女299人;理工科生281人,文科生534人,高年级生(大三、大四)321人,低年级生(大一、大二)494人。

另外,我们根据大学生的日常生活情况,将被试划分为:平均上网时间≤2 小时/天为“上网时间较少”(148人),≥6 小时/天为“上网时间较多”(206人),其他为“上网时间中等”(461人)。

1.2 方法

1.2.1 UCLA 孤独感量表[4]20 个条目,Likert 4级评分。量表总分越高,则孤独感越强烈。本研究中,该量表的克隆巴赫α 系数为0.87。

1.2.2 PSSS 领悟社会支持量表[4]12 个条目,包含家庭支持,朋友支持和其他支持3 个维度,Likert 7 级评分。量表总分越高,则主观感受到的社会支持程度越高。本研究中,该量表的克隆巴赫α 系数为0.91。

1.2.3 网络受欺负量表 Marciano 在2008年编制的网络受欺负量表[2],经由两名心理学专业研究生翻译成中文,并经两名英语专业研究生修正语言。8个条目,用于评定个体在过去一年中经历8 种网络受欺负行为的频率。例如,“过去一年中,你的隐私信息被他人在网络上公开过吗?”。使用Likert 5 级评分(1 =从不,5 =极其多)。该量表总分越高表明个体经历的网络受欺负频率越高。本研究中,该量表的克隆巴赫α 系数为0.75。

1.3 统计处理

数据采用采用SPSS 19.0 进行数据分析。

2 结 果

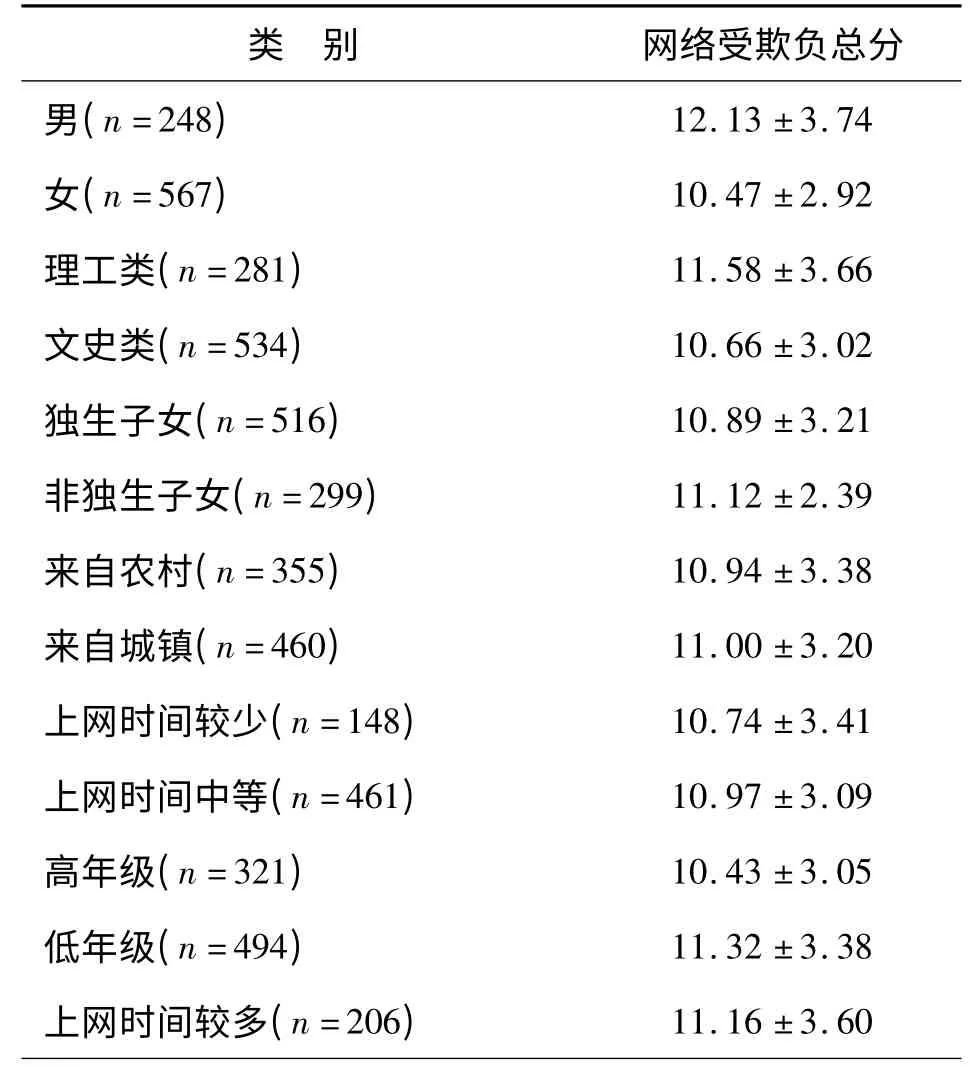

2.1 大学生网络受欺负状况及差异

网络受欺负量表的理论得分区间是8 到40 分,中值为24 分。表1表明,各种特征大学生的网络受欺负平均分低于中值两个标准差以上,因此可以说,大学生网络受欺负现象并不严重。分别以性别、专业、是否独生子女、年级、生源地和上网时间为自变量,以网络受欺负为因变量进行独立样本t 检验或单因素方差分析。结果表明:是否独生、生源地和上网时间均无显著差异;男生的网络受欺负得分显著高于女生(t =6.82,P <0.01),低年级学生显著高于高年级学生(t =3.82,P <0.01),理工类学生显著高于文史类学生(t=3.84,P <0.01)。

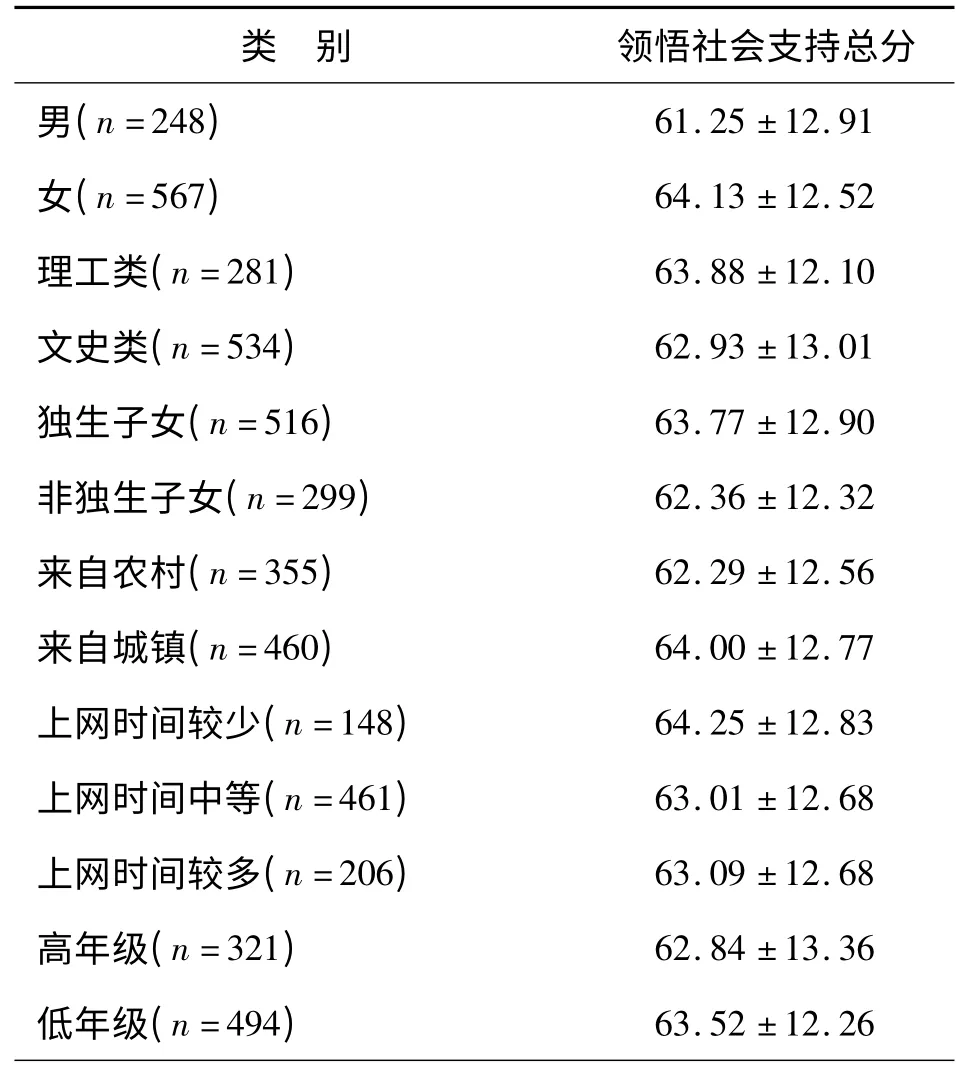

2.2 大学生社会支持状况及差异

PSSS 领悟社会支持量表的理论得分区间是12~84 分,中值是48 分。见表2表明,各种特征大学生的平均得分高于中值1 个标准差以上,故大学生的领悟社会支持较高。分别以性别、专业、是否独生、年级、生源地和上网时间为自变量,以领悟社会支持为因变量进行独立样本t 检验或单因素方差分析。结果表明,大学生领悟社会支持有显著的性别差异(t=2.99,P <0.01),女生显著高于男生;在其他变量上均无显著差异。

表1 不同特征大学生网络受欺负的得分情况(±s)

表1 不同特征大学生网络受欺负的得分情况(±s)

类网络受欺负总分别男(n=248)12.13±3.74女(n=567) 10.47±2.92理工类(n=281) 11.58±3.66文史类(n=534) 10.66±3.02独生子女(n=516) 10.89±3.21非独生子女(n=299) 11.12±2.39来自农村(n=355) 10.94±3.38来自城镇(n=460) 11.00±3.20上网时间较少(n=148) 10.74±3.41上网时间中等(n=461) 10.97±3.09高年级(n=321) 10.43±3.05低年级(n=494) 11.32±3.38上网时间较多(n=206)11.16±3.60

表2 不同特征大学生领悟社会支持的得分情况(±s)

表2 不同特征大学生领悟社会支持的得分情况(±s)

类领悟社会支持总分别男(n=248)61.25±12.91女(n=567) 64.13±12.52理工类(n=281) 63.88±12.10文史类(n=534) 62.93±13.01独生子女(n=516) 63.77±12.90非独生子女(n=299) 62.36±12.32来自农村(n=355) 62.29±12.56来自城镇(n=460) 64.00±12.77上网时间较少(n=148) 64.25±12.83上网时间中等(n=461) 63.01±12.68上网时间较多(n=206) 63.09±12.68高年级(n=321) 62.84±13.36低年级(n=494)63.52±12.26

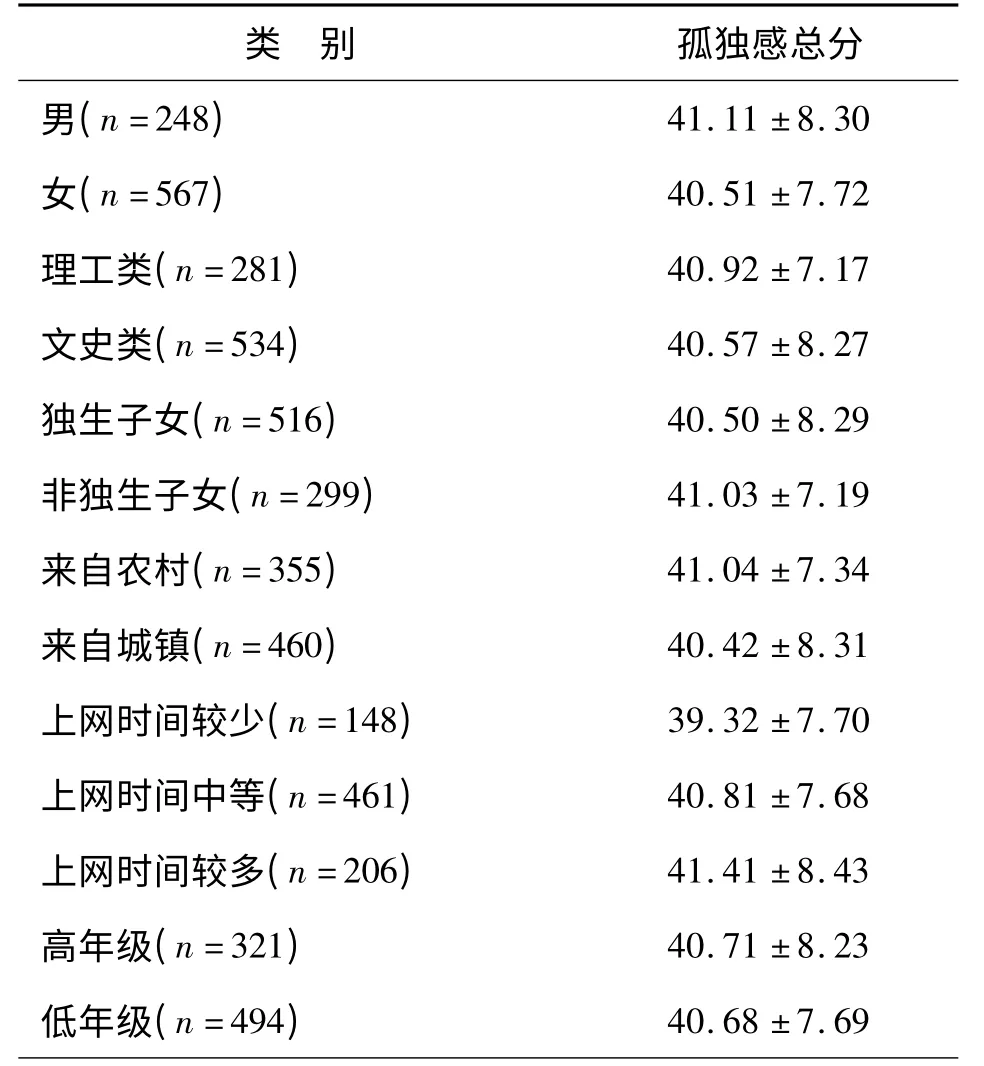

2.3 大学生孤独感状况及差异

UCLA 孤独感量表的理论得分区间是20~80分,中值是50 分。表3表明,大学生孤独感的平均分约低于中值1 个标准差,故孤独感水平较低。分别以性别、专业、是否独生、年级、生源地和上网时间为自变量,以孤独感得分为因变量进行独立样本t检验或单因素方差分析。结果表明:不同上网时间组差异显著,F(2,812)=3.13,P <0.05,事后检验发现(LSD),上网时间较少组的孤独感显著低于上网时间较多组(P <0.05);其他各变量的差异均不显著。

表3 不同特征被试孤独感得分的描述性统计(±s)

表3 不同特征被试孤独感得分的描述性统计(±s)

类孤独感总分别男(n=248)41.11±8.30女(n=567) 40.51±7.72理工类(n=281) 40.92±7.17文史类(n=534) 40.57±8.27独生子女(n=516) 40.50±8.29非独生子女(n=299) 41.03±7.19来自农村(n=355) 41.04±7.34来自城镇(n=460) 40.42±8.31上网时间较少(n=148) 39.32±7.70上网时间中等(n=461) 40.81±7.68上网时间较多(n=206) 41.41±8.43高年级(n=321) 40.71±8.23低年级(n=494)40.68±7.69

2.4 各研究变量的相关分析

首先将各量表的得分转化为Z 分数,然后进行Pearson 积差相关分析可得,大学生的孤独感和网络受欺负呈显著正相关(r =0.20,P <0.01),大学生的孤独感和领悟社会支持呈显著负相关(r =-0.45,P <0.01),大学生的网络受欺负与领悟社会支持呈显著负相关(r=-0.17,P <0.01)。

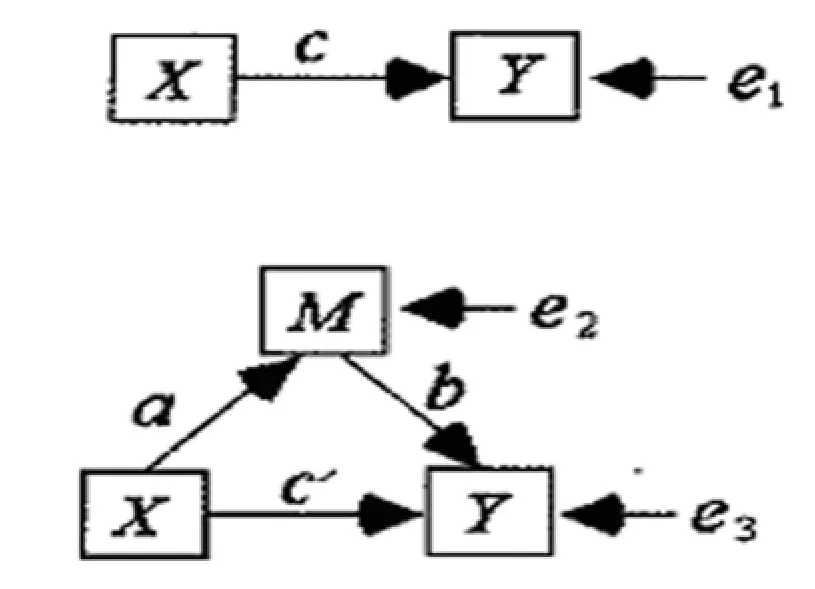

2.5 领悟社会支持的中介效应分析

根据温忠麟等人在2005年提出的方法检验可能的中介效应[10]。首先,检验路径c 的显著性。以网络受欺负为自变量,孤独感为因变量做回归,得到网络受欺负对孤独感水平的总体效应,即路径c 的标准回归系数显著(β =0.20,P <0.01)。其次,检验路径a 的显著性。以网络受欺负为自变量,领悟社会支持为因变量做回归,得到路径a 显著(β =-0.17,P <0.01)。再次,检验路径b 的显著性。以网络受欺负、领悟社会支持为自变量,以孤独感为因变量,得到路径b 显著(β =-0.43,P <0.01);同时得到网络受欺负对孤独感的标准回归系数c'显著(β=0.13,P <0.01)。根据检验步骤,因为c、a、b、c'(各路径参数见图1,其中X 是网络受欺负,Y 是孤独感,M 是领悟社会支持)都显著,所以领悟社会支持的部分中介效应显著,中介效应量为0.07(a ×b),中介效应占总效应的比值为36.6%(ab/c)。

图1 中介变量示意

3 讨 论

3.1 大学生网络受欺负、领悟社会支持和孤独感的特点

本研究发现,大学生网络欺负现象并不严重。我们认为,这一方面反映了大学生身心进一步成熟,能够合理健康地利用网络的现实;另一方面,也可能是一种调查假象,即大学生被试内心里将一些属于网络欺负的现象归属于程度较轻的“网络骚扰”而未在调查中反映出来。我们认为,欺负主要发生在中小学阶段,而大学生主要接触的是骚扰而非欺负。因此,发生在两个未成年人中的“网络欺负”,若发生在成人之间,或成年人与未成年人之间应该用“网络骚扰”[2]。大学生被试会将网络欺负视为较严重的行为,而将网络骚扰视为较轻行为,故将他们的一部分网络受欺负经历视为“网络受骚扰”而没有报告出来。对于上述的疑问,有待于日后的研究在明晰网络欺负与网络骚扰概念后,获得更多的证据来解答。

本研究发现,大学男生比女生、低年级生比高年级生、理工类生比文史类生更易遭受网络欺负。本研究中网络受欺负在性别上存在差异,这与国内外的研究不一致[11-12]。主要原因可能是以往研究受欺负或网络受欺负的研究其对象往往是中小学生,而本研究的对象则是大学生。还有男女因为性别角色认同和生理等方面因素,即青年男性往往更加血性、冲动且社会文化也会要求男性要富有侵略性,因此他们使用网络更容易出现欺负与受欺负的情况。此外,男生大多是理科生,而女生大多是文科生,可以发现性别差异恰好与本研究中的专业差异契合。以往研究发现,年龄越小,出现欺负的情况往往越多[8],由于日常欺负和网络欺负有高度的关联性,因此网络欺负也有这种年龄特征。高年级学生的社会阅历,能力以及网络使用水平都相对较高,他们网络使用更多更广泛,因此遭遇网络欺负的情况可能要比低年级更频繁些。此外,本研究还发现理工科生网络受欺负相对于文科生多。究其原因,可能是理工科学生相对内向,不善言辞,孤独感强,更喜欢技术类的活动,因此,更喜欢使用社交网络,这样可以弥补他们现实生活人际交往能力的缺陷,因此他们可能遭遇到的网络欺负现象也要较文科生多些。

本研究发现,大学生的领悟社会支持总体水平较高。这可能是因为学校、家庭和身边的同学和朋友等都给予大学生足够的关心和帮助,所以大学生感知到的社会支持较高。大学生领悟社会支持存在性别差异,即女生比男生能够从支持源上感知到更高水平的社会支持。原因可能是客观来源和主观领悟两方面的差异所致。国内社会对男女性别角色的期许是不同的,一般认为女性柔弱遇到问题可以依赖他人,而男性则要独立自主解决问题。此外,男女在寻求帮助的积极性上存在差异,女生在生活中更愿意向家人和朋友倾诉来获得同情和支持,而男生的自尊心较强,遇到问题相对不愿求助。

本研究发现,上网时间不同的大学生的孤独感存在显著差异。平均每天上网时间在2 小时之内(上网时间较少)的学生的孤独感要显著低于那些上网时间超过6 小时(上网时间较多)的学生。我们认为,那些沉溺于上网的学生往往忽略了现实中的社交,其线上生活刺激丰富,但其线下生活缺少伙伴,缺乏学习和交往的动力,生活索然无味,而在现实世界中体验到的孤独感反过来又促使他们力图在虚拟世界中排遣寂寞和孤独,从而进一步远离现实的人际交往,感受到更强烈的孤独。

3.2 大学生网络受欺负和孤独感的关系

本研究发现,大学生的网络受欺负和孤独感呈显著正相关。这一结果支持了以往有关受欺负、网络受欺负与孤独感之间关系的结论[3,5,13],即受欺负或网络受欺负的经验越多,个体的孤独感越高。可能的原因有两个方面:

第一,交换模型(Transactional model)认为,受欺负不仅能够预测个体未来并发的心理适应问题[14],而且青少年经历了心理适应问题后更容易成为同龄人欺负的对象[15],这可能导致个体的心理创伤感和孤独感加重。研究表明,社交适应困难的青少年更容易将同龄人的行为感知为侵略性的,故其报告的受欺负水平也越高[16]。Crick 等人提出的社交信息加工视角(Social-information processing perspective)也支持交换模型,即先前消极的同伴体验会发酵认知偏见,这种偏见在随后又会加强未来消极的同伴体验[17]。因此,我们认为,大学生遭受了网络欺负后,容易产生较高的孤独感,并产生其他的心理问题(如抑郁等),而且在未来更容易对他人的言行报有警惕或排斥。

第二,研究指出,那些孤单的、远离人群的青少年同时体验着糟糕的心境,他们有时会通过网络来弥补现实社交的匮乏[18]。那些容易遭受网络欺负的青少年往往将大量的时间耗费在手机或网络上[19],而上网时间越长,其网络受欺负的风险越高,又会导致他们更强的孤独感。有人认为青少年个体如果在同龄人群体中被边缘化,可能会产生心理创伤,心理创伤又会引起高水平的孤独感[3],而网络排斥属于网络欺负行为,其对孤独感的加强有着直接联系。

3.3 领悟社会支持的中介效应

如前所述,网络受欺负对大学生的孤独感具有不利影响,但是网络受欺负起作用的过程离不开社会支持的影响。本研究考察了领悟社会支持的中介效应模型,获得了一些有意义的发现。首先,本研究中领悟社会支持的中介效应假设得以验证,网络受欺负会影响个体的领悟社会支持,进而对其孤独感产生影响,这与前人的结论有一致性。Holt 等人在2007年发现[8],受欺负者感知到的社会支持要少于没有那些欺负或受欺负经历者。领悟社会支持包括三个潜变量,分别为家庭支持、朋友支持和其他支持[4]。

就家庭支持而言,如果大学生感知到的家庭支持较低,可能暗示着父母对其的网络活动的控制水平较低[20]。而缺少监督的大学生更容易花较多时间在网络上,其网络受欺负的风险越高,孤独感也更强。还有研究者指出积极的教养方式和健康地使用网络之间的关系,权威型的或忽视型的教养方式与网络受欺负相关[21]。此外,家长关注的错位(过度反应、指责、没收手机和断网等形式)也会让学生不愿同父母沟通来获取家庭支持。

好朋友的社会支持能够缓解关系欺负带来的社交心理失调[12]。国外研究发现[22],与利用成人支持时的矛盾心态相反,大部分学生报告即使是问题的萌芽阶段和即便他们想要成人支持时,他们也还是主要利用朋友支持来处理网络受欺负问题。这可能是因为大部分人认为同龄朋友处理这些问题更加娴熟,同时由于同龄人偏好效应,所以年轻人更愿意向同伴求助。因此,大学生从朋友身上获得归属感和情感支持来缓解网络受欺负的痛苦以及伴随的孤独感。

传统受欺负的相关理论[9]认为,受欺负的学生容易产生3 种认知偏差:自己很失败;现实世界残酷得令人沮丧;未来没有希望。这些不良认知很大程度上造成了受欺负学生的消极、痛苦的情感和心理困境。老师或权威等其他成人能够帮助大学生理性地认识自我,正确分析现实的处境和未来问题的走势,从而使学生转变不合理的认知,最后圆满地解决问题。此外,其他成人也会带给大学生其他背景资源(例如,引导学生在网络中保护隐私信息,帮助锁定网络欺负者的IP 等),而有利于降低大学生遭受网络欺负的风险,从客观上减少网络受欺负的频率。国内还有研究者提出,学生在学校中感知到的受关爱程度越高,其卷入欺负行为的概率就越低[23],即学校中教职工的关爱也能够减少大学生网络受欺负的频率。

此外,网络欺负行为的匿名性可能会加剧受欺负者的不安全感,进而使受欺负者更加封闭自我,体验到强烈的孤独感,而领悟社会支持或许能通过缓解不安全感使其重拾社交的信心,从而缓解社交问题并降低孤独感。

[1]Patchin J W,Hinduja S.Bullies move beyond the schoolyard a preliminary look at cyberbullying[J].Youth Violence and Juvenile Justice,2006,4(2):148-169

[2]Battaglia K B.Cyber victimization and bullying assessment(CVBA):Validating a measure for a new form of aggression among a college sample[D].The USA:Wheaton College,2012

[3]Sahin M.The relationship between the cyberbullying/cybervictmization and loneliness among adolescents[J].Children and Youth Services Review,2012,34(4):834-837

[4]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:284-287,131-133

[5]Olenik-Shemesh D,Heiman T,Eden S.Cyberbullying victimisation in adolescence:Relationships with loneliness and depressive mood[J].Emotional and Behavioural Difficulties,2012,17(3-4):361-374

[6]马素红.在校硕士生的社会支持度及其与孤独感的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(3):452-453

[7]刘晓秋,朱晓喻,白志军,等.高职生领悟社会支持、孤独感与网络成瘾倾向[J].中国健康心理学杂志,2014,22(5):679-682

[8]Holt M K,Espelage D L.Perceived social support among bullies,victims,and bully- victims[J].Journal of Youth and Adolescence,2007,36(8):984-994

[9]吴素梅.受欺负经验引发学生心理问题的中介机制探究[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2007,43(1):105-109

[10]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268-274

[11]Brown C F,Demaray M K,Secord S M.Cyber victimization in middle school and relations to social emotional outcomes[J].Computers in Human Behavior,2014(35):12-21

[12]张文新,谷传华,王美萍,等.中小学生欺负问题中的性别差异的研究[J].心理科学,2000,23(4):435-439

[13]Prinstein M J,Boergers J,Vernberg E M.Overt and relational aggression in adolescents:Social-psychological adjustment of aggres sors and victims[J].Journal of Clinical Child Psychology,2001,30(4):479-491

[14]Vernberg E M.Psychological adjustment and experiences with peers during early adolescence:Reciprocal,incidental,or unidirectional relationships?[J].Journal of Abnormal Child Psychology,1990,18(2):187-198

[15]Crick N R,Bigbee M A.Relational and overt forms of peer victimization:A multiinformant approach[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1998,66(2):337-347

[16]Lochman J E,Dodge K A.Social-cognitive processes of severly violent,moderately aggressive,and nonaggressive boys[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1994,62(2):366-374

[17]Crick N R,Grotpeter J K,Rockhill C M.A social information-processing approach to children's loneliness[J].Loneliness in Childhood and Adolescence,1999:153-175

[18]Peter J,Valkenburg P M,Schouten A P.Developing a model of adolescent friendship formation on the Internet[J].CyberPsychology &Behavior,2005,8(5):423-430

[19]Lathouwers K,de Moor J,Didden R.Access to and use of Internet by adolescents who have a physical disability:A comparative study[J].Research in Developmental Disabilities,2009,30(4):702-711

[20]Brighi A,Guarini A,Melotti G,et al.Predictors of victimisation across direct bullying,indirect bullying and cyberbullying[J].Emotional and Behavioural Difficulties,2012,17(3-4):375-388

[21]Law D M,Shapka J D,Olson B F.To control or not to control?Parenting behaviours and adolescent online aggression[J].Computers in Human Behavior,2010,26(6):1651-1656

[22]Fenaughty J,Harré N.Factors associated with young people's successful resolution of distressing electronic harassment[J].Computers& Education,2013,(61):242-250

[23]梁晓燕,薛小婷,高虎,等.中学生学校道德氛围感知与欺负行为的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2012,20(3):380-382