手足口病患儿治疗前后血清白介素—1β、6和10水平的变化

周林妫 陈丽

[摘要] 目的 探讨手足口病(HFMD)患儿治疗前后血清白介素(IL)-1β、6和10水平的变化。 方法 选取HFMD患儿60例(观察组),根据病情程度分为轻症32例(轻症组)和重症28例(重症组),均予以抗病毒、退热及营养支持等常规基础治疗,连用5 d。观察患儿治疗前和治疗5 d后血清IL-1β、6和10水平的变化。另选择体检健康儿童30例作为对照组。 结果 观察组患儿血清IL-1β、6和10水平明显高于对照组(P<0.01)。轻症组患儿血清IL-1β、6和10水平明显低于重症组(P<0.01)。治疗5 d后,观察组患儿治疗后血清IL-1β、6和10水平较前明显下降(P<0.05)。 结论 HFMD患儿存在血清IL-1β、6和10水平的异常上升,提示HFMD患儿发病早期存在促炎症/抗炎症因子网络水平紊乱,表现为免疫抑制和亢进同时存在现象,引起机体发生损伤性的混合性拮抗反应。IL-1β、6和10水平变化可作为HFMD患儿病情程度、疗效随访和预后判断的敏感血清学指标。

[关键词] 手足口病;白介素-1β;白介素-6;白介素-10

[中图分类号] R725.1 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2015)02-0052-03

手足口病(HFMD)是由多种人肠道病毒引起的儿科常见病和多发病,以发热和手、足、口腔等部位为主要表现,大部分患儿病情较轻,预后较好,少部分患儿可出现脑炎脑膜炎、心肌炎等并发症,病死率较高[1,2]。儿童HFMD的发病机制较复杂,近年来研究发现其发病除与肠道病毒毒力有关外,体内免疫功能紊乱引起细胞因子水平异常,尤其是促炎症因子与抗炎症因子比例失调与其发病也密切相关[3,4]。本研究观察了HFMD患儿治疗前后血清白介素(IL)-1β、6和10水平的变化,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年6月~2014年7月在我院儿科住院治疗的HFMD患儿60例(观察组)。纳入标准:①均符合2010年制定的《HFMD诊疗指南》中的诊断和病情评估标准[5];②病程≤3 d。排除标准:①其他肠道病毒感染性疾病;②伴有严重心脑、肝肾等系统并发症;③治疗前4周使用过抗病毒药和免疫增强剂等。其中男37例,女23例;年龄5个月~6岁;平均(17.6±3.4)个月。另取我院体检健康儿童30例作为对照组,纳入儿童近期无呼吸道和胃肠道等感染史,其中男19例,女11例;年龄8个月~7岁;平均(18.1±3.9)个月。两组在性别和年龄方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。观察组患儿根据病情程度分为轻症32例(轻症组)和重症28例(重症组),轻症组中男19例,女13例;年龄5个月~5岁;平均(17.3±3.2)个月;重症组中男18例,女10例;年龄7个月~6岁;平均(17.9±3.5)个月。轻症组和重症组在性别和年龄方面比较差异也无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究方案经医院伦理委员会批准,纳入前均征得两组儿童父母的知情同意。

1.2 治疗方法

观察组患儿予以抗病毒[病毒唑针10 mg/(kg·d)静脉滴注,浙江亚太药业有限公司,规格:120213]、退热[布洛芬混悬液(5~10)mg/(kg·次),口服,4~6小时1次,上海强生制药有限公司,批号120117]及营养支持等常规治疗,连用5 d。观察患儿治疗前和治疗5 d后血清IL-1β、6和10水平的变化。而对照组仅在入组前测定血清IL-1β、6和10水平1次。

1.3 观察指标

1.3.1 标本采集 取静脉血1~2 mL置入干燥管和EDTA 抗凝管中,2500 r/min,4°C离心10 min取上层血清,将血清分装于1.5 mL离心管中置-70°C冰箱保存待测。

1.3.2 血清IL-1β、6和10水平的测定 采用酶联免疫吸附法(试剂盒分别由美国R&D公司、深圳晶美生物有限公司和上海伯豪生物公司提供)测定血清IL-1β、6和10水平,严格按试剂盒说明书进行操作。

1.4 统计学处理

应用SPSS13.0统计软件进行统计学分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组内差异比较采用配对t检验,组间差异比较采用成组t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

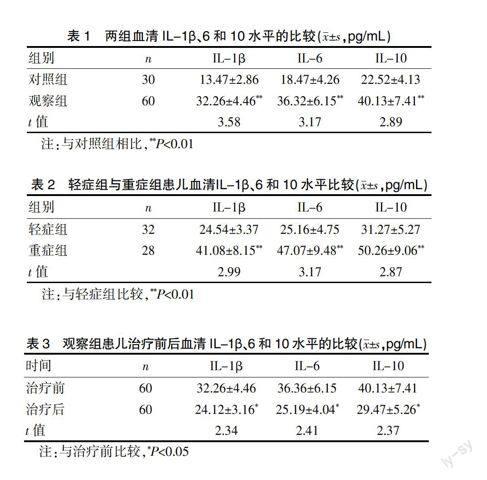

2.1 两组血清IL-1β、6和10水平的比较

观察组患儿血清IL-1β、6和10水平明显高于对照组(P<0.01)。见表1。

2.2 轻症组与重症组患儿血清IL-1β、6和10水平比较

轻症组患儿血清IL-1β、6和10水平明显低于重症组(P<0.01)。见表2。

表2 轻症组与重症组患儿血清IL-1β、6和10水平比较(x±s,pg/mL)

注:与轻症组比较,**P<0.01

2.3 观察组患儿治疗前后血清IL-1β、6和10水平的比较

治疗5 d后,观察组患儿治疗后血清IL-1β、6和10水平较治疗前明显下降(P<0.05)。见表3。

表3 观察组患儿治疗前后血清IL-1β、6和10水平的比较(x±s,pg/mL)

注:与治疗前比较,*P<0.05

3讨论

3.1 促炎症/抗炎症因子在儿童HFMD中的表达意义

HFMD是一种儿童常见传染病,主要病原体为肠道病毒71型和柯萨奇病毒A组,好发于3岁以内儿童[6,7]。大部分儿童HFMD为轻症,主要表现为手掌、脚掌和口腔黏膜处发生疱疹等部位出现疱疹,起病时多有发热,无明显并发症,预后较好。少数儿童HFMD为重症,以神经呼吸和心血管系统等多器官受损为主,发生病毒性脑膜脑炎、血管神经性肺水肿和心肌炎、肺炎等致命性并发症,病情进展快,治疗困难,预后较差,需积极干预治疗[8-10]。近年来研究认为儿童HFMD病情程度除与入侵的病毒类型和数量密切有关外,还与机体的免疫调节功能密切相关。当病毒入侵机体后,机体为发生强烈促炎症/抑炎症反应,引起免疫细胞因子水平紊乱,促炎症/抗炎症因子比例失调,引起炎症反应性损伤[11,12]。因此,调节儿童HFMD免疫细胞因子水平,纠正促炎症/抗炎症因子比例失调,减少或避免病毒对组织损伤是目前治疗儿童HFMD的新途径[13,14]。

3.2 HFMD患儿血清促炎症/抗炎症因子水平的变化

IL-1β是体内重要的促炎症因子,主要通过激活细胞免疫中发挥调节作用,在急慢性炎症发病过程中起重要作用,参与儿童HFMD发病的过程[15]。IL-6主要由单核细胞分泌一种的促炎症因子,主要通过促进B淋巴细胞的增殖和分化、分泌抗体参与体液免疫,并可刺激T淋巴细胞分化成细胞毒性T淋巴细胞,刺激细胞因子参与HFMD发病的免疫调节过程[16]。IL-10主要是由T淋巴细胞和单核巨噬细胞分泌的一种抗炎症因子,主要通过间接抑制hs-CRP、IL-1β、IL-6、TNF-α等促炎症因子的分泌,下调体内炎性反应,参与HFMD的发病过程[17]。本研究结果发现观察组患儿血清IL-1β、6和10水平明显高于对照组。表明HFMD患儿存在血清IL-1β、6和10水平的异常上升,提示HFMD患儿发病早期存在炎症因子水平异常,促炎症/抗炎症因子网络水平紊乱,即提示HFMD患儿早期就存在免疫抑制和亢进同时存在现象,引起机体发生免疫功能异常反应,导致患儿发生损伤性的混合性拮抗反应[18]。研究还发现轻症组患儿血清IL-1β、6和10水平明显低于重症组。表明血清IL-1β、6和10水平变化可作为HFMD患儿病情程度的血清学标志,如患儿血清IL-1β、6和10水平较低表示患儿的病情较轻,反之,表示患儿的病情较重;同时研究还发现治疗5 d后,观察组患儿治疗后血清IL-1β、6和10水平较前明显下降。表明血清IL-1β、6和10水平变化可作为HFMD患儿疗效随访和预后判断的敏感血清学指标,如患儿血清IL-1β、6和10水平较治疗前下降,表明其病情好转,治疗有效,反之,表示患儿的病情较前加重,治疗无效;同时血清IL-1β、6和10水平变化也可以作为药物治疗HFMD患儿的临床效果的评估指标。

总之,HFMD患儿存在血清IL-1β、6和10水平的异常上升,提示HFMD患儿发病早期存在促炎症/抗炎症因子网络水平紊乱,表现为免疫抑制和亢进同时存在现象,引起机体发生损伤性的混合性拮抗反应。IL-1β、6和10水平变化可作为HFMD患儿病情程度、疗效随访和预后判断的敏感血清学指标。

[参考文献]

[1] 王玉辉. 肠道病毒71型致重症手足口病的临床分析[J]. 临床急诊杂志,2014,15(8):499-500.

[2] Tee KK,Lam TT,Chan YF,et al. Evolutionary genetic of human enterovirus 71:Origin,dynamics,natural selection, and seasonal periodicity of the VP1 gene[J]. J Virol,2010, 84(11): 3339-3350.

[3] 李维春,武荣,张克昌,等. 不同病情手足口病患儿血清中 IL-1、IL-10和TNF-α水平观察[J]. 中国实验诊断学,2011,15(3):524-525.

[4] 周艳,徐元宏. 手足口病患儿血清细胞因子与免疫球蛋白水平检测和分析[J]. 临床输血与检验,2011,13(1):27-29.

[5] 中华人民共和国卫生部. 手足口病诊疗指南(2010年版)[J]. 国际呼吸杂志,2010,30(24): 1473-1475.

[6] Food GW, Alonso S, Phoon MC, et al. Identification of neutralizing linear epitopes from the VP1 capdid protein of Enterovirus 71 using synthetic peptides[J]. Virus Research,2007,125(1):61-68.

[7] 刘岚铮. 济南市2009~2011 年手足口病病原学及基因特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2012,33(7):757.

[8] Solomon T,Lewthwaite P,Perera D,et al. Virology,epidemiology,pathogenesis,and control of enterovirus 71[J]. Lancet Infect Dis,2010,10(11) :778-790.

[9] Ma E,Lam T,Wong C,et al. Is hand, foot and mouth disease associated withmete orological parameteters[J]. Epidemiol Infect,2010,138(9):1779-1788.

[10] Yu SC, Hao YT, Zhang J, et al. Using interrupted time series design to analyze changes in hand foot and mouth disease incidence during the declining incidence periods of 2008-2010 in China[J]. Biomedical and Environmental Sciences,2012,25(6):645-652.

[11] 黄小霏,范联,陈国华. 手足口病患儿血清IL-6、IL-10、IL-17水平的变化及其临床意义[J]. 重庆医学,2012, 41(30):3157-3159.

[12] Chen SC,Chang HL,Yan TR,et al. An eight-year study of epidemiologic features of enterovirus 71 infection in Taiwan[J]. Am J Trop Med Hyg,2007,77(1):188-191.

[13] 王爽,赵艳,张欣,等. 重症手足口病患儿血清细胞因子检测分析[J]. 北京医学,2012,34(3): 185-188.

[14] Khong WX, Damian GW, Scott L, et al. Sustained high levels of interleukin-6 contribute to the pathogenesis of enterovirus 71 in a neonate mouse model[J]. J Virology,2011,85(12): 3067-3076.

[15] 邹美银,章幼奕. 手足口病相关细胞因子的研究进展[J].传染病信息,2013, 26(1):53-55.

[16] Liang CC, Sun MJ, Lei HY, et al. Human endothelial cell activation and apoptosis induced by enterovirus 71 infection[J]. J Med Virol,2004,74(4):597-603.

[17] 李云,李维春,武荣. 手足口病患儿血清肿瘤坏死因子-α、白介素6和白介素10水平的变化[J]. 中国当代医药,2012,19(33):23-24.

[18] FU Dan,LI Chengrong,HE Yanxia,et al. Changes of immune function in patients with enterovirus 71 infection[J].Chin J Pediatr,2009,47(11): 829-832.

(收稿日期:2014-10-08)