组织激励与组织约束对员工创新的二元影响研究

——基于应激交互作用理论

张 婕, 樊 耘, 张 旭

(1.西安交通大学 管理教学实验中心(国家级实验教学示范中心),陕西 西安 710049; 2.过程控制与效率工程教育部重点实验室,陕西 西安 710049; 3.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

组织激励与组织约束对员工创新的二元影响研究

——基于应激交互作用理论

张 婕1,2,3, 樊 耘1,2,3, 张 旭1,2,3

(1.西安交通大学 管理教学实验中心(国家级实验教学示范中心),陕西 西安 710049; 2.过程控制与效率工程教育部重点实验室,陕西 西安 710049; 3.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

组织激励与组织约束是企业内部创新激励约束机制的重要体现,对员工创造力的激发具有重要意义,是学术界与企业界关注的焦点。然而,鲜有研究同时关注并厘清二者对员工创新的作用机理。本文以应激交互作用理论为基础,以时间压力为组织约束的代表变量,通过对390名知识员工的实证研究表明:组织激励与时间压力均可同时引发员工的积极情感与消极情感,并通过积极情感与消极情感的中介作用促进或阻碍员工创新;情绪智力可负向调节组织激励、时间压力对消极情感的正向影响,并缓冲消极情感对创新绩效的损害,进而削弱消极情感在组织激励、时间压力与创新绩效的负向中介效应。

组织激励;组织约束;情感;员工创新

1 引言

组织作为一个过程性的演化体系,既需要柔性的控制系统——激励机制将组织的目标传导至个人,激发个体的自我管理;又需要刚性的控制系统——约束机制来规范个体行为,保障目标有效达成[1]。组织激励以及组织约束与创新之间的关系,受到学者们的广泛关注[2,3]。研究普遍认为创新是一个需要外在激励、充分资源、时间与自我控制的过程。组织所提供的激励可增加员工的自我决定感,继而激发其内在动机;而资源匮乏与时间压力等组织约束因素会削弱内在动机并阻碍创新[4]。但近年来一些实证研究却指出组织所提供的奖励与创新的关系并不显著,甚至会阻碍员工创新[5];相反,财务、时间与程序上的组织约束却会有效激发员工创新[6]。这表明,组织激励与组织约束对创新的作用机理还需进一步探索,而以往的元分析亦暗示这两种因素均可能通过相应的影响机制对创新同时产生促进与抑制的二元效应。此外,以往有关组织激励、组织约束与创新的关系多采用认知或动机视角[2],却忽略了情感作为人类最基本心理因素之一在其中可能存在的影响。近年越来越多的研究表明,情感在员工工作行为中具有重要影响作用[7,8]。Amabile等[9]更是明确指出,情感可能是解释外部驱动因素促进或抑制个体创新的关键。遗憾的是,现有研究较少将情感机制引入组织激励、组织约束与员工创新的研究中。

为弥补当前研究缺陷,本文基于应激交互作用理论,以员工情感反应为中介机制,探索组织激励与组织约束对员工创新的促进与抑制作用,试图在理论上厘清组织激励与约束机制对创新的作用机理的同时,亦为企业内部自主创新机制的建立与管理提供借鉴与启示。值得指出的是,组织约束涉及多种变量,由于篇幅限制,参考以往文献,本文选择时间压力作为组织约束的代表变量[6]。

2 理论基础与假设提出

2.1 应激交互作用理论

Lazarus 和Folkman于1984年在其著作《压力、评价与应对》中提出应激交互作用理论。该理论指出,人会根据预期到的事件对自身利益与达成目标所产生的影响,将事件评价为挑战或者威胁[10,11]。当个体感知到环境事件虽需要消耗资源,但同时也能带来潜在收益、成长以及未来成就时,则倾向于将该事件评价为挑战,并产生兴奋、期望等积极情感反应;反之那些会给个体造成潜在损失、阻碍目标达成的事件则被评价为威胁。当个体感受到威胁时,会伴随着诸如紧张、沮丧等消极情感反应。由个体评价所引发的积极或消极情感反应又会进一步影响个体的态度、行为与应对策略等,从而形成个体对环境压力的不同反馈。

应激交互作用理论特别强调,挑战与威胁并非相互对立,而是同时存在于同一事物中[11]。以组织所提供的创新绩效奖励为例,当员工完成特定的创新工作任务时,其可能获得相应的物质奖励(挑战性);然而,创新工作本身充满不确定性与失败的风险,创新失败不仅意味着无法获得奖励而遭受财务损失,更会致使自身遭受印象管理风险与自尊损害(威胁性);类似组织约束——时间压力一方面可导致员工无法在既定时间内完成工作,造成潜在损失(威胁性);另一方面,紧迫的时间压力可让个人得以成长与学习(挑战性)。虽然在某一具体时刻,员工不可能将组织激励(组织约束)同时评价为挑战和威胁,并经历两种截然相反的情感,但从整体、长期的角度而言,组织激励与组织约束具有挑战与威胁并存的二元性,可同时引发员工的积极与消极情感反应,继而影响其创新行为。

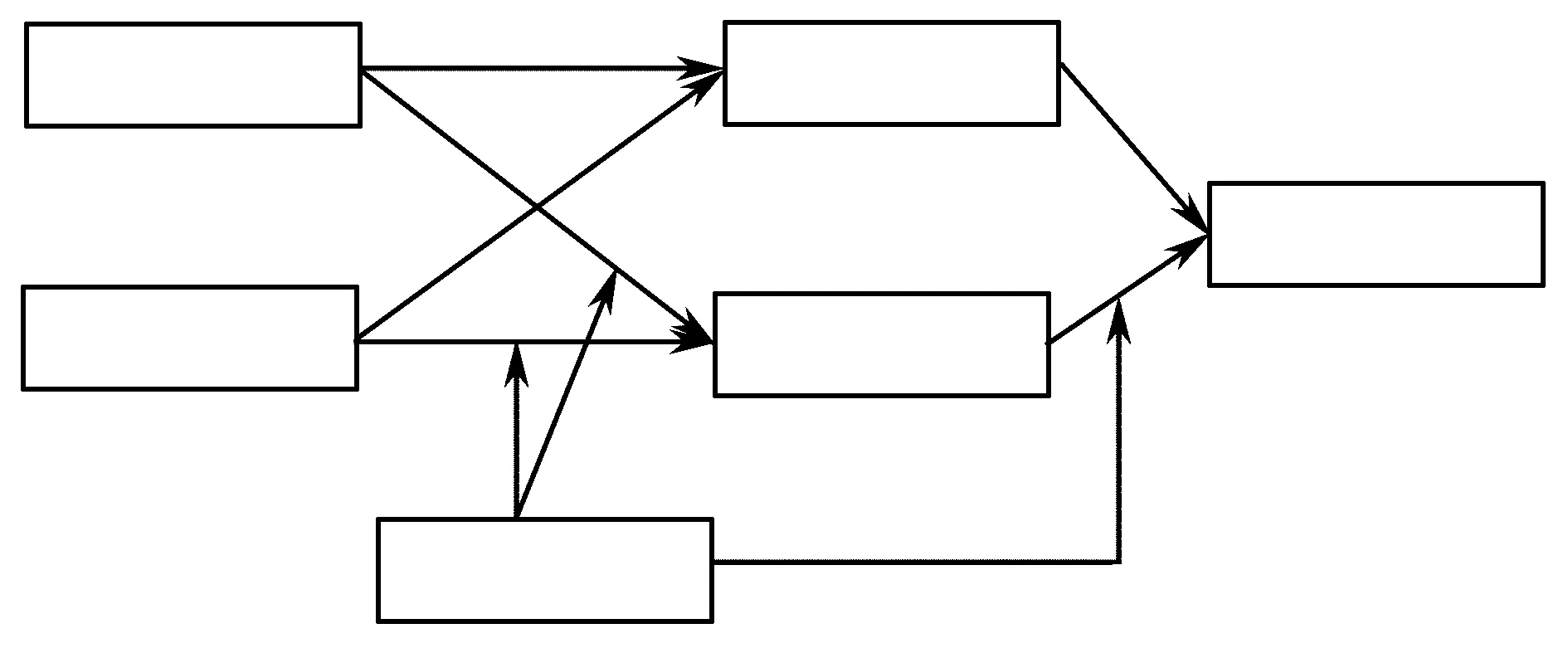

此外,应激交互作用理论还指出,由于个体在体察、经历与管理情绪过程中存在差异,其面对环境事件时反应亦不同[10]。因此,一个人的情感特质可影响组织激励与组织约束对其情感反应的作用,以及情感反应对后续行为的作用。故,本文将个体的情绪智力纳入研究框架。情绪智力指个体能够感知、捕捉自身与他人情绪,以及有效调控情绪与利用情绪信息去指导自身认知与行为的能力[12]。其有助于个体探查、理解与管理自身情绪,从而削弱组织激励与组织约束所引发的消极情感,并缓冲消极情感对创新造成的破坏作用。综上,本文的研究框架如图1所示。

图1 研究框架

2.2 研究假设

2.2.1 组织激励与员工工作场所中的情感反应

情感是个体对当下环境进行评估后的直接反应,影响个体认知、动机与行为[7]。情感根据其效价可分为积极情感与消极情感两类。积极情感是指个体在感官上的愉悦感,包含开心、兴奋、满足以及放松等;而消极情感则对应感官上的不悦,包含伤心、失望、压抑与疲惫等[13]。研究表明,工作场所环境事件会诱发个体情感反应[13]。本文认为组织激励可同时诱发积极情感与消极情感。首先,组织激励是指组织为激发员工产生创新行为而使用的外在奖励手段[2]。组织对创新的激励本质上存在利益性。因此,组织激励与员工挑战评价的形成以及积极情感有着天然的联系[10]。以往实证研究亦表明,组织所给予的奖励会被员工视为自身发展的机遇,激发其开心、希望等积极情感[14]。其次,组织激励亦与员工在工作场所中的消极情感正相关。组织对创新的激励政策意味着创新对组织而言是有价值、重要且受到鼓励的[3]。然而,创新过程存在着潜在的风险与不确定性[15],组织激励明确了组织对创新的强调与要求,增加了员工对创新失败的担忧,并强化了创新失败的潜在损失。特别是当创新过程中存在一些不可控的因素时,员工更会感受到挫折、失望与愤怒。Cadsby等[16]的研究指出,绩效奖励体系所引起的报酬的不确定性,会促使员工感受到压力、紧张与疲惫。综上所述,本文提出假设1a与假设1b:

H1a 组织激励会正向影响员工在工作场所中的积极情感。

H1b 组织激励会正向影响员工在工作场所中的消极情感。

2.2.2 时间压力与员工工作场所中的情感反应

时间压力作为一种工作约束,指员工感知到其没有足够的时间完成工作,或需要加快步伐才能完成任务的程度[6]。以往研究表明员工会将工作中的时间压力评价为对个人的挑战,从而引发其积极情感。诸如,LePine等[17]的研究指出时间压力会增加员工的工作投入度、促进员工的学习、提升个人成长、激发员工的积极情感与问题解决式的认知模式。Freedman和Edwards[18]的研究证实时间压力会引发员工积极的工作感受,诸如开心、享受等。Ohly和Fritz[6]从工作特征的视角出发,指出员工在工作中感受到的时间压力与工作控制感均可被员工评价为一种挑战,继而增加其工作场所中积极的情感体验与主动性工作行为。然而,有研究指出时间压力亦会引发个体消极的情感反应。诸如,Boswell等[19]从压力理论视角出发指出无论时间压力是否会给个体带来潜在收益,都会引发心理疲劳,继而产生忧虑,甚至情感耗竭。类似的,Lepine等[17]的元分析指出,虽然时间压力会激发员工的工作动力,但亦会让员工感受到疲惫、忧虑与紧张感等。综上所述,本文提出假设2a与假设2b:

H2a 时间压力会正向影响员工在工作场所中的积极情感。

H2b 时间压力会正向影响员工在工作场所中的消极情感。

2.2.3 员工工作场所情感反应的中介作用

以往有关创新的研究表明,情感是影响员工创新绩效的重要因素之一[20]。具体而言积极情感可从认知与动机两方面同时促进员工创新。首先,积极情感可以拓展个体认知域,增强认知灵活性,从而有助于员工产生发散的思维与新颖的观点[9];其次,处于积极情感的个体,更愿意去承担风险,并具有更大的动力去探索与学习,继而增强其创新动机[20]。现有实证研究结论亦一致认为,积极情感会有效提升个体水平的创新绩效。与积极情感所诱发的发散式思维方式不同,消极情感推进系统性与细节化的信息处理方式,缩小个体的注意范围,限制其发散思维,阻碍其探索式的认知方式,从而削弱其创新绩效[20]。此外,工作场所中的创新过程常常较为复杂,需要更多时间与精力的投入以及在过程中的坚持[15]。持续的消极情感体验会导致个体身体与心理上的耗竭,继而没有足够精力去调动认知资源与自我管理资源以达成其创新目标。类似的,近年的一项元分析表明,消极情感会诱发个体的防御性调节焦点,继而阻碍其创新[20]。因此,本文认为消极情感会负向影响员工创新绩效。同时,根据应激交互作用理论可知,个体将环境中的事件评价为挑战或威胁并激发起积极或消极的情感反应,被唤起的情感继而会影响其认知、行为以及对事件的应对。因此,本文认为员工工作场所情感反应在组织激励、时间压力与员工创新的关系中起到中介作用。综上所述,结合上文提出的假设1与假设2,本文提出假设3与假设4:

H3a 员工在工作场所中的积极情感在组织激励与创新绩效之间起中介作用。

H3b 员工在工作场所中的消极情感在组织激励与创新绩效之间起中介作用。

H4a 员工在工作场所中的积极情感在时间压力与创新绩效之间起中介作用。

H4b 员工在工作场所中的消极情感在时间压力与创新绩效之间起中介作用。

2.2.4 情绪智力的调节作用

情绪智力揭示了员工如何感知与管理自己的情绪,并根据工作需要依照自身或他人的情绪信息展开相应行为。因此,情绪智力对工作场所的情感反应过程以及其作用结果具有潜在影响。值得注意的是,虽然从适应环境的角度出发,准确探查、识别与驾驭自身和他人的情绪对积极情感与消极情感同样有意义,但研究表明情绪智力对消极情感的识别与管理意义远大于其对积极情感的作用意义[21]。因此,本研究聚焦于情绪智力如何影响消极情感的产生,以及其后续对行为的作用。

(1)情绪智力在组织激励、时间压力与消极情感之间的调节作用

情绪的感知能力可促使个体更好地探查到自身工作中所存在的情绪线索。Farh等[22]的研究表明高情绪智力的员工能更清晰地意识到工作中的压力与威胁等所带来的消极情绪。这种对情绪的清晰觉察是个体准确处理情绪信息、采用合适的策略管理其消极情感的先决条件。此外,高情绪智力的员工通常能够更好地了解自身情绪来源以及情绪会造成的潜在影响[14],继而有助于员工提前预计到组织激励与时间压力会给其带来的消极情感反应,进而采用重新构建(Reframing)与重新评估(Reappraising)等策略将组织激励与时间压力看作是个体职业发展与自身成长的机遇,以消减组织激励与时间压力所诱发的消极情感。Dong等[14]的实证研究表明情绪智力可有效削弱员工在面对高压力、高不确定性的发展性工作需求时的消极情感。故,在面对组织激励与时间压力时,高情绪智力的员工会经历较少的消极情感。综上所述,本文提出假设5a与假设5b:

H5a 情绪智力负向调节组织激励对消极情感影响,即情绪智力越高的员工,组织激励与其消极情感反应之间的关系越弱。

H5b 情绪智力负向调节时间压力对消极情感影响,即情绪智力越高的员工,时间压力与其消极情感反应之间的关系越弱。

(2)情绪智力在消极情感反应与创新绩效之间的调节作用

高情绪智力的员工亦可更好地处理或极力避免消极情感体验所带来的不良后果。上文指出,高情绪智力的员工具有准确的情感感知力与高情感分析力,这将有助于员工理解消极情感,并避免自身做出情感驱动的认知判断与损害其绩效的行为表现。此外,良好的情绪管理能力亦促使员工采用积极的方式应对自身消极情感,并尽力降低其对自身心理与行为产生的负面影响。研究表明,在面对组织激励或时间压力时,高情绪智力的员工可识别出自身消极情感所引发的防御性导向与退缩性倾向,进而更有可能通过有意识的自我调整与认知努力,诸如让自己分散注意力、投入到高兴的事件中、增强人际交往等,以打破消极应对的循环,并促使自身积极迎接挑战,学习新的知识[14]。此外,高情绪智力的员工能清晰认知到消极情感给自身造成的认知影响,并通过与同事或上级交流学习等方法,弥补自身在认知灵活性上的不足,充分利用消极情感下系统性认知的优势去思考问题,并提出新的方式、方法来解决问题,完成工作任务。综上所述,本文提出假设6:

H6 情绪智力负向调节消极情感对创新绩效的影响,即情绪智力越高的员工,其消极情感与创新绩效之间的关系越弱。

结合假设5与假设6,本文进一步提出假设7a与假设7b:

H7a 情绪智力调节消极情感在组织激励与创新绩效关系之间的中介效应,即情绪智力越高的员工,其消极情感在组织激励与创新绩效关系之间的中介效应越弱。

H7b 情绪智力调节消极情感在时间压力与创新绩效关系之间的中介效应,即情绪智力越高的员工,其消极情感在时间压力与创新绩效关系之间的中介效应越弱。

3 研究设计

3.1 研究样本

本文采用问卷调查的方法收集数据。调研样本来自于陕西、河南以及广州等省份的23家高新技术企业,分别涉及软件开发、电子信息、医药研发与新能源等行业。被试为公司中的知识型员工。数据采集工作分两步:第一步,情感测量数据采集:该部分采样在5个工作日内分3次进行;第二步,创新调研:该部分数据由主管与员工分别完成。员工调研内容包括被试的人口统计学特征、组织激励、时间压力、情绪智力等;被试员工的直接主管负责评价员工的创新绩效。共发放问卷600套,共回收441套,有效问卷390套,有效回收率为65%。其中,每位主管平均评价的员工人数为3.89人。正式调研员工样本硕士及以上学历者占比26.4%,本科学历者占比54.1%,其余为19.5%;在年龄方面,参与者以27~35岁为主,占比46.4%,26岁及以下以及36岁及以上人数占比分别为26.4%与27.2%;在性别方面,男性与女性占比分别为56.2%与43.8%。本研究还将调研人员的工作性质分为技术服务、研发、职能管理与其他四类。这四类分别占比为17.7%、50.5%、30.2%与1.5%。

3.2 测量工具

本研究选取的量表包括:(1)组织激励:Eisenberger和Rhoades[4]的3个题项的量表(α=0.87);(2)时间压力:Ohly与Fritz[6]的5个题项的量表(α=0.82);(3)情感反应:根据以往研究建议,本次研究对情绪的测量采用一个工作周内多次测量并取平均值的方法[7]。采用Watson等[23]的PANA量表。积极情感(PA量表)与消极情感(NA量表)各10个题项(PA量表α=0.92,NA量表α=0.86);(4)情绪智力: Wong和Law[24]的16个题项的情绪智力量表(α=0.89);(5)创新绩效:主管填写。采用Zhou和George[25]的13个题项的量表(α=0.95)。⑹控制变量:年龄、学历、性别以及组织任期。

3.3 数据结构检验

本文采用配对数据,数据结构为嵌套数据,因此需进一步分析数据是否存在团队层面的效应。本研究根据ANOVA模型的值分别计算出组内一致性(Rwg)和组间变异性(ICC)的值。以往研究指出,当ICC1大于0.12、ICC2与Rwg大于0.7时,表明数据存在团队层面效。结果表明,本研究数据不存在团队层面效应,无需进行跨层分析(创新绩效ICC1=0.09,ICC2=0.28,Rwg=0.17)。

4 数据分析与假设检验

4.1 测量模型的检验

本文采用MPLUS 7.0软件进行验证性因子分析,得出各变量平均萃取变异量(AVE)的值分别为:0.62(组织激励)、0.58(时间压力)、0.61(积极情感)、0.54(消极情感)、0.61(情绪智力)、0.60(创新绩效)。以上AVE值均大于0.5,说明本研究设计的变量具有较好的聚合效度,每个变量AVE的平方根大于其他变量之间相关系数的绝对值说明该变量之间具有良好的区分度。此外将基本模型与三个模型比较来验证变量的区分效度显示,基本模型(六因子模型)比其他嵌套模型具有更好的拟合结果(χ2=413.11,df=213,χ2/df=1.94,RMSEA=0.074,CFI=0.95,NNFI=0.93)。

4.2 描述性统计分析

组织激励、时间压力、积极情感、消极情感、情绪智力与创新绩效的平均值分别4.23、4.37、4.09、3.31、4.98以及5.06;标准差分别为1.37、1.01、1.32、1.61、1.21与1.13。组织激励、时间压力与消极情感的相关系数分别为0.14与0.20且在p<0.05水平显著;组织激励、时间压力与积极情感的相关系数分别为0.28与0.18且在p<0.01水平显著。积极情感、消极情感与创新绩效的相关系数分别为0.38(p<0.01)与-0.10(p<0.05),这一结果初步验证了本研究部分假设。

4.3 假设检验

4.3.1 结构方程模型分析与中介效应验证

结构方程模型结果表明,虽然竞争模型(加入直接效应的部分中介模型)亦达到了可接受的标准(χ2/df=2.235,RMSEA=0.074,SRMR=0.069,CFI=0.94,NNFI=0.93),但其并未显著优于原假设模型(假设模型χ2/df=2.534,RMSEA=0.076,SRMR=0.069,CFI=0.93,NNFI=0.92,Δχ2=1.35p>0.05),且加入的直接路径并不显著。因此,根据简洁原则应选择原假设模型。模型的标准化路径系数如图2所示。结果表明,本文的假设H1,假设H2,假设H3与假设H4均得到验证。

图2 中介效应的标准化路径系数

4.3.2 调节效应验证

本研究采用MPLUS 7.0软件通过回归分析方法对调节效应进行验证。表1模型2回归结果表明,情绪智力与组织激励对消极情感的交互项回归系数为-0.27,且在p<0.01水平显著;模型4回归结果表明,情绪智力与时间压力对消极情感的交互项回归系数为-0.12,且在p<0.05水平显著。因此,假设H5a与假设H5b均得到验证。表1模型6回归结果表明,情绪智力与消极情感对创新绩效的交互项回归系数为0.14,且在p<0.05水平显著。因此,假设6得到验证。

表1 情绪智力调节作用的回归分析

注:n=390,*表示在p<0.05水平显著,**表示在p<0.01水平显著。

4.3.3 Bootstrap结果分析与被调节的中介模型验证

本研究对样本数据进行2000次Bootstrap再抽样分析得出高情绪智力与低情绪智力下的直接与间接效应非标准化路径系数。结果表明,对于高情绪智力的员工而言,组织激励通过消极情感对创新绩效产生的间接效应为-0.01,且不显著(p>0.05)。但对于低情绪智力的员工而言,组织激励通过消极情感对创新绩效产生的间接效应为-0.11,且在p<0.01水平显著。同时,二者的差异在p<0.01水平显著。因此,假设H7a得到验证。同理,结果亦表明对于高情绪智力的员工而言,时间压力通过消极情感对创新绩效产生的间接效应为-0.13,且在p<0.05水平显著;而当员工情绪智力较低时,时间压力通过消极情感对创新绩效产生的间接效应为-0.24,且在p<0.01水平显著。同时,在高—低情绪智力对比下,时间压力通过消极情感对创新绩效产生的间接效应存在显著差异。因此,假设H7b得到验证。

5 研究意义与不足

5.1 理论意义与实践意义

首先,本文在应激交互作用理论框架下,以员工在工作场所中的情感为中介,员工情绪智力为调节变量,探索了组织内两大控制体系——柔性控制体系(组织激励)与刚性控制体系(组织约束)对员工创新的影响,证实了组织激励与组织约束可同时影响员工在工作场所中的积极情感与消极情感,继而促进或阻碍员工的创新绩效,拓展了原有认为组织激励与组织约束只能对员工产生一种方向(促进或抑制)影响的观点,以一种更为平衡与现实的角度来看待组织激励与组织约束,这为解决现有研究关于组织激励、组织约束与创新绩效结论不一致的问题提供了新的思路;其次,本研究揭示了组织激励与以时间压力为代表的组织约束引发员工所产生的两种截然相反的复杂情感机制在其创新过程中的作用,以情感视角探索组织外部刺激对员工创新的影响。一方面证实了Amabile所提出“情感在人类创新过程中具有不可忽视的影响”的观点[9];另一方面,亦拓展了应激交互作用理论在组织行为学中的应用范围,证实了其在创新研究领域的有效性;最后,本研究基于情感视角,验证了个人情绪特征——情绪智力,在情感激发过程与情感影响过程中的重要影响,从而拓展了以往以创新人格、认知风格、目标导向等为人格特质代表的创新研究。

本研究为今后在实践中探索员工创新管理提供了新视角。其一,研究表明组织的各类激励政策与约束要求在促进员工创新的同时,亦会对其创新造成不良影响。因此,组织需要建立一种支持性的组织氛围,提供合适的抗压训练等,以完备企业内部创新机制;其次,研究表明高情绪智力的员工可以更好地控制、减弱组织激励政策与工作限制、要求等对其造成的不良影响。因此,组织在招聘与选拔人才时,要注重建立一支具有高能力、高情商的团队。

5.2 局限性以及未来研究方向

其一,本文采用的样本为科技型企业知识员工,此类员工的岗位一般对创新要求较高,因此组织有关创新的激励与约束对其影响较大。未来研究应采用不同行业、不同岗位员工的样本,以增加研究结论的普适性与研究意义;其二,本文为避免共同方法偏差,以主管评价的方式测量员工创新绩效。然而,创新过程存在仅有个体可知的微妙的、细致的思维与内容。因此,未来研究可采用自报告的形式来进一步研究组织激励、组织约束与创新的关系;最后,本文仅以时间压力为例探索组织约束与创新的关系,未来研究可进一步探索其他变量组织约束代表与创新的关系。

[1] 徐全军.企业自组织理论[J].南开管理评论,2003,(3):37- 42.

[2] Byron K, Khazanchi S. Rewards and creative performance: a meta-analytic test of theoretically derived hypotheses[J]. Psychological Bulletin, 2012, 138(4): 809- 830.

[3] Rosso B D. Creativity and constraints: exploring the role of constraints in the creative processes of research and development teams[J]. Organization Studies, 2014, 35(4): 1-35.

[4] Eisenberger R, Rhoades L. Incremental effects of reward on creativity[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81(1): 728-741.

[5] Yoon H J, Choi J N, Leet K, et al.. Tangible and intangible rewards and employee creative performance[M]. Chicago, IL, 2009.

[6] Ohly S, Fritz C. Work characteristics, challenge appraisal, creativity, and proactive behavior: a multi-level study[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(4): 543-565.

[7] Seo M, Bartunek J M, Barrett L F. The role of affective experience in work motivation: test of a conceptual model[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(7): 951-968.

[8] Dane E, George J. Unpacking affective forecasting and its ties to project work in organization[J]. Academy of Management Review, 2014(Published online before print).

[9] Amabile T M, Barsade S G, Muelleret J S. Affect and creativity at work[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(3): 367- 403.

[10] Lazarus R, Folkman S. Stress, appraisal, and coping[M]. New York: Springer, 1984.

[11] Lazarus R, Folkman S. Transactional theory and research on emotions and coping[J]. European Journal of Personality, 1987, 1(3): 141-169.

[12] Salovey P, Mayer J D. Emotional intelligence[J]. Imagination, Cognition, and Personality, 1990,9(2): 185-211.

[13] Weiss H, Cropanzano R. Affective events theory: a theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work[J]. Research in Organizational Behavior, 1996, 18: 1-74.

[14] Dong Y, Seo M, Bartol K M. No pain, no gain: an affect-based model of developmental job experience and the buffering effects of emotional intelligence[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(4): 1056-1077.

[15] Unsworth K L, Clegg C W. Why do employees under take creative action[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83(2): 77-99.

[16] Cadsby C B, Song F, Tapon F. Sorting and incentive effects of pay for performance: an experimental investigation[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(2): 387- 405.

[17] LePine J A, Podsakoff N P, LePine M A. A meta-analytic test of the challenge stress-hindrance stress framework: an explanation for inconsistent relationships between stressors and performance[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(1): 764-775.

[18] Freedman J L, Edwards D R. Time pressure, task performance, and enjoyment[A]. The Social Psychology of Time: New Perspectives[C]. Thousand Oaks: Sage Publications, 1988.

[19] Boswell W R, Olson-Buchanan J B, LePine M A. Relations between stress and work outcomes: the role of felt challenge, job control, and psychological strain[J]. Journal of Vocational Behavior, 2004, 64(1): 165-181.

[20] Baas M, De Dreu C K W, Nijstad B A. A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: hedonic tone, activation, or regulatory focus[J]. Psychological Bulletin, 2008, 134(6): 779- 806.

[21] Seo M, Barrett L. Being affective during decision making-good or bad? An empirical investigation[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 923-940.

[22] Farh C I C, Seo M, Tesluk P. Emotional intelligence, teamwork effectiveness, and job performance: the moderating role of job context[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(4): 890-900.

[23] Watson D, Clark L A, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scale[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54(6): 1063-1070.

[24] Wong C S, Law K S. The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: an exploratory study[J]. Leadership Quarterly, 2002, 13(3): 243-274.

[25] Zhou J, George J M. When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 682- 696.

Boosting or Inhabiting: Exploring the Relationships of Organizational Incitement and Constrains to Employees’ Creativity——Based on Transactional Stress Theory

ZHANG Jie1,2,3, FAN Yun1,2,3, ZHANG Xu1,2,3

(1.ExperimentCenterfortheTeachingofManagementEducation(Demo-CenteratStateLevelforExperimentTeaching),Xi’anJiaotongUniversity,Xi’an710049,China; 2.TheKeyLaboftheMinistryofEducationforProcessControl&EfficiencyEngineering,Xi’an710049,China; 3.SchoolofManagement,Xi’anJiaotongUniversity,Xi’an710049,China)

Drawing on an overarching framework of transactional stress theory, this study develops and tests an affect-based model to explore the relationships of organizational incitement and constrains to employees’ creativity that explicates the affective mechanisms through which organizational incitement and constrains have both positive and negative effects on employees’ creativity- and the buffering role of emotional intelligence(EI) in the affective processes. In a sample of 390 knowledge workers, we find that both organizational incitement and constrains(time pressure) can enhance employees’ creativity by boosting employees’ positive affects, but they can also fail to do so by increasing their negative affect. Moreover, EI can negatively moderate the positive relationships between organizational incitements, constrains(time pressure) and negative affect, and buffer the harm of negative affect to creativity. In sum, EI can moderate the indirect effects of organizational incitements, constrains on creativity via negative affect.

organizational incitements; organizational constrains; affect; employees’ creativity

2015- 01-21

教育部博士点基金资助项目(20130201110020)

F270

A

1003-5192(2015)06- 0001- 07

10.11847/fj.34.6.1