论地理学科的中华优秀传统文化教育功能

中华民族五千多年的文明史创造了博大精深的中华文化,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。古代中国在天文、历法、地学、数学、农学、医学和人文科学等许多领域,都曾独步世界。中华优秀传统文化是中华民族语言艺术、思想观念、文化传统、情感认同的集中体现,凝聚着中华民族普遍认同和广泛接受的道德规范、思想品格和价值取向,具有极为丰富的思想内涵。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出:“中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力。”

进入21世纪以来,世界多极化和经济全球化深入发展,国内经济社会发展面临转型,现代信息技术迅猛发展,全球范围内各种思想文化的交流碰撞更加频繁。青少年学生的思想意识更加自主,价值追求更加多样,社会上一些不良思想倾向和道德行为,对青少年学生健康成长产生了不可忽视的影响。在各种文化的冲击面前,我们有必要重新审视中华优秀传统文化的现代意义和价值。加强中华优秀传统文化教育,对于引导青少年学生增强民族文化自信和价值观自信,自觉践行社会主义核心价值观具有重要作用,也是落实立德树人根本任务的重要基础。

加强对青少年学生的中华优秀传统文化教育,具体而言就是要以弘扬爱国主义精神为核心,以家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育为重点,着力完善青少年学生的道德品质,培育理想人格。地理学科是中学阶段唯一兼跨自然科学和人文科学的学科,教学内容具有广泛性、综合性和区域性等特点,和其他学科具有广泛的联系,竺可桢先生早在一百年前就指出:“地理学实介于自然科学与社会科学之间,故在中小学,地理处于特殊之地位,因其与各科均有关系,而为联络各科之枢纽也。”地理学科的研究对象是人类赖以生存的地理环境,地理环境要素包括自然地理要素和人文地理要素,很多地理事物和现象都包含着丰富的历史文化信息,是中华优秀传统文化的重要载体。因此,地理学科在对青少年学生进行中华优秀传统文化教育方面起着其他学科不可替代的重要作用。

一、爱国主义教育

爱国主义是指人们对自身所属国家的一种积极和认同的态度和行为。学校教育应着力引导学生以祖国的繁荣为最大的光荣,以国家的衰落为最大的耻辱,增强国家认同,培养爱国情感,树立民族自信,形成为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力的共同理想追求,培养青少年学生做有自信、懂自尊、能自强的中国人。

地理学科是基础教育的重要组成部分,富含爱国主义教育的生动素材,在爱国主义教育方面具有自己独特的优势。地理知识的学习过程与爱国情操的培养是相容的,它通过培养学生对自己国家的自然和人文环境,以及它们之间相互关系的认识与理解,使爱国情感的培养具体化,能使学生在不知不觉中接受教育,这种教育能自然而然地渗透进学生头脑之中,有着润物细无声的效果。地理教学中的爱国主义教育素材和方式都很丰富,主要体现在以下几个方面。

1.通过祖国壮美的自然景观和别具一格的人文景观进行爱国主义教育

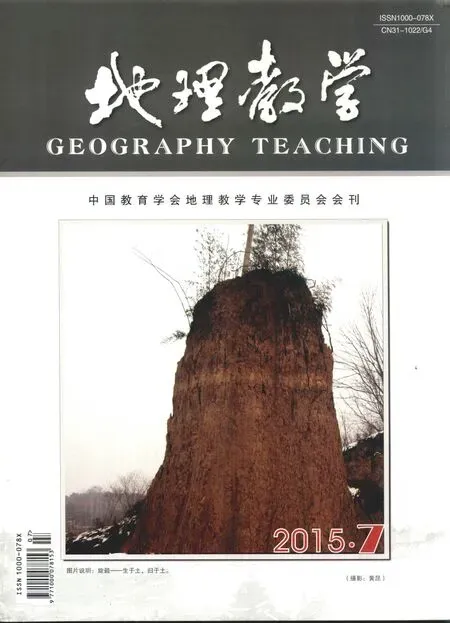

培养学生民族自豪感和爱国主义情感是同祖国的地理风貌、文化传统等具体事实联系在一起的。人们把滔滔黄河、滚滚长江、万里长城作为祖国的象征,这种思想感情的寄托是很自然的。祖国大地上的巍巍昆仑、滔滔黄河,风景秀丽的桂林山水,雄伟蜿蜒的长城等,是具体生动的爱国主义教育素材。试想一下,当磅礴雄奇的泰山、辽阔富饶的东北林海雪原、“高峡出平湖”的长江三峡,硕大威武的秦兵马俑、小巧精致的苏州园林等画面展现在学生面前,哪个学生不为祖国有如此多娇的自然人文景观而动容?在学生们的心田中,一股强烈的民族自豪感就会油然而生。

2.运用地理学史进行爱国主义教育

我国古代地理学在实践和理论上比欧洲先进得多,我国地理研究起源早,保存着丰富的历史遗产。例如甘肃天水放马滩出土的地图,于公元前三百年前绘制,是世界上迄今发现最早,而且有严格科学意义的地图。又如明代徐霞客踏遍神州、不畏艰险,写下极具研究价值的《徐霞客游记》,是世界上喀斯特地貌研究的先驱。再如汉代张骞出使西域,开辟 “丝绸之路”,增进了对我国西部和中亚的了解。古代地理学辉煌的成就可以鼓舞学生树立民族自信心和自豪感。近现代中国虽然备受列强欺凌,但地学发展同样涌现出很多可歌可泣的伟大人物,比如李四光、竺可桢等地理学家发愤图强、科技报国的事迹同样能激励学生“为中华之崛起而读书”的雄心壮志。

3.运用地理事象的对比进行爱国主义教育

地理事物和现象的对比,通常通过中外对比和今昔对比两种方式,在地理教学中运用的也比较多。比如通过中国和印度在自然条件、社会制度、经济发展等综合性的对比,可以发现印度耕地面积比中国大,达到22.5亿亩、水热条件等方面都比中国优越,但中国近年来粮食产量却是印度的2.5倍,1950年印度人均国民生产总值是中国的近两倍(印度56.0美元,中国29.2美元),而2013年中国人均国民生产总值是6747美元,印度人均国民生产总值是1505美元,中国是印度的4倍多,通过对比更能说明我国社会主义制度的优越性,更能激发学生对社会主义祖国的热爱和实现中华民族伟大复兴的中国梦的理想。又比如通过中国改革开放前后的对比,1978年我国国民生产总值只有3645元,经济总量排世界第十位,人均GDP只有224.9美元,属于世界上最不发达的低收入国家之列,经过30多年的发展,到2013年我国国民生产总值达到9.4万亿美元,人均收入达到中等收入国家的水平。中国主要农产品、工业产品、对外贸易、外汇储备等均跃居世界首位,中国已成为世界工厂,与此相对应的是人们生活水平的极大提高。通过改革开放前后的对比,使学生能够正确认识中国在世界经济发展中的地位,引导学生积极地看待和正确认识我国的改革开放政策,增强民族自尊心和自豪感。

4.通过乡土地理的教学进行爱国主义教育

爱家乡是爱祖国的起点,乡土地理是具体生动的爱国主义教育素材,是学生了解乡情国情的窗口。学生对家乡的一山一水、一草一木都有浓厚的兴趣,产生真挚的感情。我国各地丰富的风土人情、民俗习惯、传统艺术等是中华民族优秀文化的“活”的载体,学生耳闻目染,可以使学生尊重各民族传统文化习俗,珍视各民族共同创造的中华优秀文明成果,培养作为中华民族一员的归属感和自豪感。

教师可以根据不同地区的自然条件和人文特征,组织形式多样的乡土地理课外活动。乡土地理知识也可以作为课堂教学内容,用来印证书本知识,丰富教学内容,扩大学生的地理视野;也可组织乡土地理知识竞赛,专题报告会,编辑地理墙报;还可以配合学校团队活动,组织郊游、举办地理晚会等。这些都能使学生形象而直观地了解家乡悠久的历史,壮丽的河山和欣欣向荣的经济社会发展面貌,进而培养学生热爱家乡和热爱祖国的情感。

二、社会关爱教育

开展以仁爱共济、立己达人为重点的社会关爱教育,就是要引导青少年学生正确处理个人与他人、个人与社会、个人与自然的关系,学会心存善念、理解他人、尊老爱幼、扶残济困、关心社会、尊重自然,培育集体主义精神和生态文明意识,形成乐于奉献、热心公益慈善的良好风尚,培养青少年学生做高素养、讲文明、有爱心的中国人。

教育的使命不仅要让学生学会生存,更重要的是让学生学会关心。地理学的研究尺度恰好是人类生存的尺度,地理学的研究对象就是人类赖以生存的地理环境。自然地理现象和人文地理现象都和学生的生活息息相关。地理科学知识包罗万象,纷繁复杂,在传递知识的同时,更应培养学生关爱自己、关爱他人、关爱自然、关爱社会的意识和能力。

1.地理教育使学生关爱自己、关爱他人

学习对生活有用的地理是地理学科的核心教育理念之一,学生的生活与地理知识息息相关,从天气预报到衣食住行,从疾病预防到防灾减灾都涉及到大量的地理知识,通过学习地理,让学生更好地适应复杂的世界,让他们变得更加关爱生命,热爱生活,提高生存能力和生活质量。

通过区域地理的学习,可以让学生知道世界上还有很多需要值得关爱的人,比如讲到粮食问题,世界上有10亿多人在挨饿;讲到我国人口迁移,我国农村有数千万的留守儿童,常年得不到父母很好地照顾。而这些问题的解决,需要人类社会的共同努力。通过此类知识的学习,让学生树立仁爱之心。

2.地理教育使学生关爱自然、关注社会

培养学生正确的人口观、资源观、环境观和可持续发展观念,是地理学科永恒的主题,但工业革命以来的发展模式,总的来说是不可持续的,工业文明给人类带来福祉的同时,也带来了生态危机。温室效应、物种减少、大气污染、水源枯竭、水土流失、森林减少,在当今世界有增无减,这些问题已经威胁到人类的生存和发展,全球每个国家、甚至每个人都受到不同程度的影响。人类必须找到可持续发展的道路,善待自然、关爱自然,树立“只有一个地球”的观念。

很多社会问题如种族歧视、宗教冲突、毒品泛滥、艾滋病、石油价格波动、贫困问题、老龄化、海盗猖獗、战争、瘟疫等都在地理课程中有所反映,有些甚至是地理教育的主题,这些问题有时远在天边,有时近在眼前,会不同程度地影响到每个人,通过地理教学,可以使学生关注人类社会面临的这些社会问题,找出解决问题的办法,共同建设一个美好的世界。

三、人格修养教育

开展以正心笃志、崇德弘毅为重点的人格修养教育。引导青少年学生明辨是非、遵纪守法、坚韧豁达、奋发向上,自觉弘扬中华民族优秀道德思想,形成良好的道德品质和行为习惯,培养青少年学生做知荣辱、守诚信、敢创新的中国人。

地理学科内容具有高度的综合性,通过地理知识传授,潜移默化地提高学生的科学素养和人文素养,培养学生成为人格健全的公民。

1.地理教育使学生明辨是非、探求真理

地理学科中大量的地理规律和地理现象,都是客观存在的,不以人类的主观意志为转移的,如地球的形成与演化、海陆分布、地震带的分布、人口的迁移、产业的转移等等,通过这些知识的学习不仅能够使学生正确认识自然界和人类社会的运行规律,而且能够破除很多迷信现象,比如“世界末日”谣言、某些邪教的教义等都会在地理知识面前不攻自破。

历史上无数科学家为了探求地理科学的奥秘,不畏艰险,甚至付出生命,如大陆漂移说的创始人德国著名地球物理学家魏格纳长眠于格陵兰考察,布鲁诺为捍卫日心说而遭教会迫害,还有哥伦布、徐霞客、李四光、竺可桢等,在他们身上处处体现出科学家不畏艰险、坚持真理、崇尚科学的精神。科学家对真理的执着、敢于质疑、敢于创新的科学精神,能够激发学生探索真理的兴趣和动机,也能够引导学生坚持实事求是,培养他们诚实守信的品格。

2.地理教育使学生坚韧豁达、乐观进取

人地关系是中学地理学科的主线,地理知识能使学生正确认识人类在宇宙中的位置,认识到自然界既有风和日丽、瓜果飘香的温馨一面,也有狂风暴雨、天崩地裂的冷酷一面。人类社会的发展要按照自然规律办事,兴利避害、持续发展。灾害地理学已经成为高中地理的选修课,通过台风、泥石流、地震等相关知识的教学,可以让学生了解认识自然规律的重要性,遇到自然灾害应当做到临危不惧、随机应变,提高自我保护意识。如通过汶川大地震及灾后重建、国际社会共同抗击埃博拉病毒等案例的学习,使学生深刻认识到在自然灾害面前既不能盲目乐观、也不至于自暴自弃,面对自然灾害,应当坚强面对,最终战胜自然灾害,建设美好家园。在这个过程中也培养了学生坚韧不屈、豁达开朗、乐观进取的人格品质。

3.地理教育使学生智圆行方、遵纪守法

地理学科有关自然界、人类社会的原理性知识,让学生对很多地理事象不仅知其然,而且知其所以然,这就容易把相关知识内化为学生的意识并转化为行为,并根据地理原理和规律规范自己的行为。不仅如此,地理学科在这方面的教育还有很多领域会从道德层面上升到法律层面,地理学科中涉及法制教育的知识点很多,比如:“人口地理”可以渗透《人口与计划生育法》教育,还可以通过我国人口结构的历史性变化,探讨我国计划生育政策的演变;“水资源”有关内容可以渗透《水法》《水污染防治法》等的教育;“生物资源”教学中渗透《野生动物保护法》《森林法》《草原法》;“交通运输”有关的《铁路法》《公路法》《道路交通安全法》;“海洋资源”相关的《领海及毗连区法》《专属经济区和大陆架法》等。通过挖掘地理课程中的法制教育资源,并通过适当的情境创设与课程教学的情感目标叠加,从而培养学生的法制意识。