武当丧俗音乐“待尸歌”初探

江 敏

(中央财经大学文化与传媒学院,北京100081)

一、武当山区特有的民间风俗——打待尸

武当山位于湖北省西北部,解放以前这里的交通极为不便,崇山峻岭,水险滩高,人们之间的交往,货物的流通,主要依靠徒步跋涉和肩挑背驮。武当山的地理环境决定了人们的生活方式,人们的生活方式又形成了特有的风俗民情。民间葬礼“打待尸”就是当地特有的民间风俗。在武当山地区,人死俗称“归天”,被视为“白喜”。每逢“白喜”,亲朋邻里,都会赶到孝家聚会帮忙,这叫做“人死大家埋”。这么多人突然相聚,平民人家哪有那么多床铺安排就寝呢?只好让大家齐守灵堂,既是悼念死者,又是安慰生者。传统的习惯是人死后第三天土葬,死者要在家中过两夜,第三天早上掩埋,称为“迎风三天”。人们守着死人,如果没有锣鼓声响,就显得十分寒碜。尤其是出殡的头天晚上,孝家请来歌师通宵打锣鼓、唱孝歌以打发时间,以消除寂寞和恐惧,这种“守灵闹夜”的形式,武当山地区叫做“打待尸”,也称“夜锣鼓”或“阴锣鼓”。

“打待尸”的常见表演形式为:三位歌师,一个人击鼓(在前),一人敲锣(居中),一人歌唱(在后)。三个人围着棺材,踏着节奏点子,边走边唱。“待尸歌”可以由一个歌手独唱,但大多是两个或三个歌手的对唱形式,有问有答,演唱时锣鼓进行伴奏。

据记载,这种“打待尸”的习俗源远流长。关于“待尸”,有“待尸”——即等待尸体下葬,款待死者魂灵的含义;有“代思”——即代寄丧家哀思之说;还有“代诗”——即针对亡者演唱长篇叙事诗的含义[1]315。

二、“待尸歌”与“巫音祭祀”

武当山位于湖北省西北部,“待尸歌”是这里十分古老的民间风俗歌,它是楚人“巫音祭祀”的遗存。

东汉王逸在《楚辞章句》中记载:“楚人信鬼而好祀,其祀必作歌乐鼓舞,以乐诸神。”先秦时期,楚国的风俗十分迷信鬼神,宗教性的祭祀活动在民间普遍流行。每逢祭祀,“巫觋”就装扮成鬼神的样子,唱歌跳舞以“娱神”。

武当山“打待尸”便是楚人“信鬼而好祀”的遗存。“崇巫信鬼”之风之所以久盛不衰,从地理环境来看:武当山地处楚国之西的崇山峻岭之间,地僻民贫。由于受到地理环境的阻隔,“敬鬼神而远之”的儒家礼教很难影响到这里。楚人的态度则是“事鬼敬神而近之”,楚人也怕鬼,然而更爱鬼神,他们相信鬼神是知情达理的,并能够与自己心心相印。几千年来,武当山民们世世代代都有“请巫招魂”的习俗。

距今约2000多年前,楚国诗人屈原根据楚地的民间祭神乐歌创作了《九歌》,这是一部充满浪漫主义色彩的抒情诗,诗中描写神巫装扮成群神的形象歌舞以“娱神”。其中的《招魂》,就是直接仿效楚地“招魂词”的形式来写的。诗中对上下四方的描绘,从素材到句式,都深深刻上了楚地巫风的烙印。再看看今天“待尸歌”中“起歌头”的唱词:“开罢歌路往前走,引魂幡儿拿在手,我劝亡者莫走东,东面日出如火红;我劝亡者莫走南,南面有座火焰山;我劝亡者莫走西,西面佛祖法无比;我劝亡者莫走北,北面寒冷去不得;我劝亡者走中央,五龙捧圣上天堂。”从唱词来看,其结构形式与《九歌》中的《招魂》基本是相同的,都遵循天上、地下,东西、南北的方位召唤。只是由于时代的变迁,其语言变得更为通俗,并融入了现代语言。《东皇太一》是《九歌》的首篇,这首诗描写了古楚民间祭神的场面和盛况,其开头是:“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇,抚长剑兮玉珥,璆锵鸣兮琳琅。”而今武当山地区流传的“待尸歌”中“开歌路”的开头(念白)则是:“日吉时良,天地开张,香焚宝鼎,金鼓铿锵。”二者何其相似,只不过前者的语言经过了文学加工,而后者比较平实和口语化罢了。这说明武当山“待尸歌”与屈原的《九歌》有着深厚的渊源关系:一方面,《九歌》可能是屈原当年在武当“待尸歌”的基础上搜集整理,加工创作而成;另一方面,可能是屈原的《九歌》早已在武当山民间流传,而后融入了通俗平实的语言。

三、“待尸歌”的唱词

《汉书·艺文志》中记载:“楚人信巫鬼,重淫祀。”所谓“淫祀”,包括两层含义:一是指“所祭神灵众多”;另一层含义则是指楚人的祭祀活动“隆”而至于“淫”,场面宏大、时间长久,通宵达旦,酣歌狂舞。

作为先秦巫风之遗存,“待尸歌”也是通宵达旦地歌唱不绝。因此,规模大、篇幅长是“待尸歌”在结构上的鲜明特征。通常,“待尸歌”分为“起歌头”、“孝歌”、“盘歌”、“翻田埂”和“还阳歌”五大部分:

1.起歌头:又称“开路歌”“开场歌”或“360句”。歌师引领孝子到十字路口,歌师手执“引魂幡”,击鼓敲锣。歌师唱一句歌词,孝子烧一张纸磕一个头,并向家门口后退一步。就这样,歌师唱360句歌词,孝子烧360张纸,磕360个头,正好退到孝家门口。“起歌头”有长有短,根据实际情况灵活掌握。

2.孝歌:又称“劝善歌”。进入灵堂后,歌师带领孝子围绕棺材左转三圈,右转三圈,方才落座,结合孝子焚香、烧纸,开始唱孝歌。孝歌的内容主要是劝人要行孝行善,为亡者和生者祈福。

3.盘歌:孝歌唱罢已经是深夜了,为了消磨时间、驱除恐惧,歌师们开始对唱盘歌,以度过漫漫长夜。盘歌的内容十分广泛,或天文、或地理,或人物、或事件,歌师们互相盘问,有问有答,趣味性很强:

什么花本是真君子,什么花开白如银?

什么花开如擦粉,什么花开赛观音?

什么花开铺满地,什么花开穿红裙?

莲花本是真君子,栀子花开白如银。玉簪花开如擦粉,芙蓉花开赛观音。杨柳花开铺满地,石榴花开穿红裙。

4.翻田埂:歌师们唱到翻田埂,已是后半夜了。在陪伴亡灵的疲倦之余,歌师们开始互比歌艺、比才智。有时比得互不服气,互相挖苦、讽刺,甚至对骂或打架。输的一方常常是恼羞成怒,从此结下冤仇。

5.还阳歌:鸡鸣三唱,东方发白,孝家要抬死者上山掩埋,歌师改击“还阳锣鼓”,唱“还阳歌”。至此,“待尸歌”的内容全部结束。

“待尸歌”虽然是在丧礼中演唱的歌曲,但是其题材、内容却十分丰富,既有神话传说,又有历史故事,三皇五帝、才子佳人、花鸟鱼虫……内容无所不包,体现出楚人瑰异的想象力和浪漫主义精神。

生与死,在武当山山民看来,是相互依存的,不知死鄢知生?他们相信死是生者到了另一个世界,是另一种生。因此,歌师劝慰死者的家属不要悲伤。而是手执引魂幡,作为给死者通向另一个世界的通行证,虔诚地唱着:

开罢歌路跟鼓走,引魂幡儿拿在手,

我想与亡者指条路。

我劝亡者莫往上,上头西天高万丈。

我劝亡者莫往下,下头去见阎王你害怕。

我劝亡者走中央,神仙圣地你的家乡。

……

待尸歌的内容包罗万象:有描绘神话传说的《黑暗转》;有叙述历史和民间故事的《孟姜女》《杨家将》《梁山伯与祝英台》;有通过破谜对答的形式,传授天文、地理、生活等知识的《对花名》、《十字歌》等。

古代楚地巫风盛行,“巫觋”是以歌舞娱神的。而武当山民们视死为“升天”,于是用“打待尸”的形式送死者“升天”。“待尸歌”中有“娱神”的遗风,但歌师们在交流传唱中,却更多编进了适合当地人们心理“娱人”的内容来歌颂死者,劝慰生者,以达到“娱人”的效果。“待尸歌”的唱词多是劝人要孝敬父母、弃恶扬善,语言通俗洗炼,逻辑严密而且寓意深刻。

孩儿出世娘怀抱,日夜啼哭娘不眠。

左边尿湿换右边,右边尿湿换左边。

左右两边都尿湿,娇儿睡在娘胸前。

十冬腊月北风寒,打块冰块洗尿片。

若是天晴还好过,阴天雨雪火烤干。

父母恩情大似天,披麻戴孝儿当然。

……

酒是穿肠的毒药,色是刮骨的钢刀。

财是迷人的汤水,气是惹祸的根苗。

饮酒不醉最为高,见色不迷是英豪。

财帛分明大丈夫,忍气吞声祸自消。

……

“待尸歌”中虽然有的唱词带有一些封建迷信色彩,但它却反映了特定历史时代、特定地理范围内的风俗民情,是研究中国历史文化的“活化石”,具有不可估量的科研价值。

闲言不表,言归正传。

谈古论今,讲一切根源。

自从盘古分天地,分下阴阳。

先有三皇五帝,后有历代君王。

有的是有道之主,有的是无道昏王。

禹王疏九河,纣王乱朝纲。

……

四、“待尸歌”的唱腔

“待尸歌”始终伴随着武当山地区传统的丧俗仪式而存在,在这里传唱了几千年,其曲调古朴而神秘,是研究古代音乐传统不可多得的“活化石”。

“待尸歌”的结构虽然长大,但其曲调的重复较多,往往是用同样的曲调配以不同内容的唱词。尤其是“开路歌”“孝歌”部分,其结构看似长大,其实只是用同一个曲调配以多段唱词。被群众们誉为“歌篓子”的歌师,往往能唱许多不同内容的歌词,但曲调却大同小异。即便是在进行“互比歌艺”的赛歌时,歌师们所唱的曲调也是相差无几,而歌词却千差万别,最后取胜的,也往往是词多的歌师。

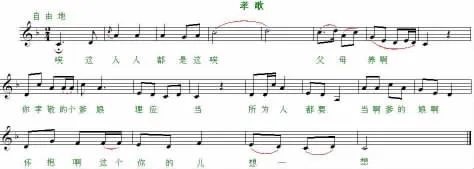

谱例1:

从我目前搜集到的“待尸歌”曲谱来看,其调式音阶的构成,宫、商、角、徵、羽五种调式都有,最多的是“徵”调式,其次是“宫”、“商”、“羽”调式。“待尸歌”的旋律大多都是在调式主音的上方、下方作波浪式的进行,最后下行到调式主音,构成全曲的终止。音阶排列以加入“变宫”的六声音阶“徵”调式最为常见,“变宫”的加入使阴歌哀婉的色彩更加浓厚了。

在春秋战国时期,“阴阳五行”学说盛行,古人也以此来解释乐律现象,用木、火、土、金、水对应角、徵、宫、商、羽五声。火在先秦时期的楚地,是十分受人崇敬的。传说楚人乃祝融之后裔,长期担任华夏部落联盟的“火正”,遂将祝融与“徵”音相对应,“徵”音则属于五行之“火”行。因此,“待尸歌”多以“徵”作为调式主音,可能就是继承了楚地先民“尚徵”的音乐传统。

“待尸歌”的曲调“哀而不伤,悲而不惨”,体现出“以和为美”的中国传统音乐精神。儒家在音乐审美中提出了“含蓄、中和”的要求。《论语·八佾》记载了孔子对《诗经》中《关雎》篇的评价:“乐而不淫,哀而不伤。”宋郑樵在《通志·昆虫草木略序》中进一步阐述了孔子的思想:“乐者闻歌,则感而为淫;哀者闻歌,则感而为伤。惟《关雎》之声和而平,乐者闻之而乐其乐,不至于淫;哀者闻之而哀其哀,不至于伤,此《关雎》所以为美也。”在儒家看来,最高境界的音乐是善与美的和谐统一,是在理性控制下的艺术表现。因此中国传统音乐作品,无论是民间音乐、宫廷音乐,还是宗教音乐,都强调“中和”之美。“待尸歌”作为民间风俗歌,也是恪守“中庸之道”的,体现出“以和为美”的艺术原则。

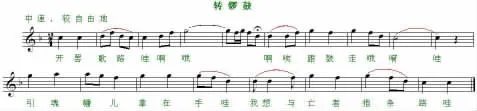

谱例2:

《湖北民间歌曲集成》(郧阳地区分卷)

如《转锣鼓》中,旋律多为邻音环绕的级进,受方言声调影响的跳音幅度也不大,节奏较自由,速度缓急适中,力度的轻微渐变等音乐风格,体现出中国传统音乐“中正平和”的审美特征。“待尸歌”的曲调相对来说比较简单,旋律没有太大的起伏,而且曲调的重复较多,音乐的情感表达含蓄而内在。对比经常在追悼会上听到的哀乐,下行的曲调,缓慢的速度,给人一种悲痛欲绝的音乐感受。而“待尸歌”的情感表达是有节制的:旋律大都是在调式主音的上、下方作平稳波浪式地进行,最后下行到调式主音,构成全曲的终止。Fa(4)、si(7)两个偏声也很少同时出现在同一曲调中,如si(7)音出现时,fa(4)音就不出现,这样适当缓解了丧葬音乐悲凉和压抑的氛围。

丧歌,本是一种十分悲伤的音乐。然而面对着漆黑发亮的棺木,令人恐惧的“引魂幡”,披麻戴孝的人群,撕声裂肺痛哭的亲友,歌师们的歌声却不那么凄惨。如歌师们所唱的“武腔”,其唱腔铿锵有力,具有阳刚之气,使人在悲痛中依然感到精神振奋。后半夜给亡者守灵时,本应是一种十分悲凉和哀伤的场景。可当歌师们唱到“翻田埂”时,丧场的气氛却十分活跃。歌师们互相比学识、比歌艺,唱笑话、绕口令,你一句我一句,谁都不肯认输。在停丧过程中举行歌唱的仪式,不仅仅是为了悼念死者,而是在于人们需要用隆重的仪式来消除对鬼灵的恐惧,又建立自己也将面对死亡的勇气。

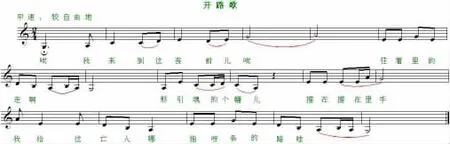

谱例3:

武当山虽然属于湖北省,但其处于祖国腹地的南北交界处:西北与陕西省交界,东北与河南省接壤,西南与四川省毗邻。这里在战国时期,处于楚、秦、韩三国的交界之处。因此,武当山地区自古被称为“秦头楚尾”,历史上“朝秦暮楚”的典故就出于此①现在鄂西北十堰市郧西县“湖北口”口。。据《郧阳志·风俗篇》中记载:“其语言风习,合荆楚者十之九,而西北间或秦音,东北间或近豫音,风俗习尚皆与荆楚相同,秦豫风气均不相属。”在方言特征上,既有荆楚语音,又有中原音调,而且稍带秦音,和四川交界的地方又有川东口音。《郧阳府志·风俗篇》记载:“民多秦音,俗尚楚歌……盖楚之轻佻,秦之强悍兼而有之。”在文化上,既有中原文化的影响,又有荆楚文化的痕迹,并以荆楚文化为主体,呈现出多层次文化沉淀和遗存的特点。

由于这种特殊的地理位置,这里民歌的曲调既有北方民歌的高亢和粗犷,又有南方民歌的圆润与柔美。“待尸歌”的曲调来源十分广泛,它集中体现了武当民歌“南北交融”的艺术特色,而被民歌研究专家称为“黄河音乐与长江音乐风格的交融”[5]。尤其是“盘歌”和“翻田埂”这两大部分,从唱词到曲调都丰富多彩。

武当山地处长江流域,民歌的音乐风格偏于南方色彩区。因此,曲调主要是以级进为主,平稳流畅,情感表现细腻,具有南方小调音乐的韵味。

“待尸歌”的旋律大多都是在调式主音的上方作波浪式的进行,最后下行到调式主音,构成全曲的终止。调式主音在旋律中的地位比较突出。旋律进行也主要以级进为主,很少出现大跳音程。各种乐汇的形成多以“sol-la-do,la-do-re,do-re-mi”这几个三声腔为核心发展变化。

谱例4:

《湖北民间歌曲集成》(郧阳地区分卷)

但是由于武当山的大部分地区与河南、陕西省接壤,民歌曲调也显现出诸多北方音乐的风格。对行腔习惯、行腔规律影响最大的就是方言语调的因素。湖北西北部属于四声方言语调区(34、42、54、312),多以sol-do-re为骨干音行腔。一般来说,以四声语调演唱的民歌,在民歌音调中有时会出现四度以上的大跳。细听歌师们的演唱,不免使人感觉到几分河南豫剧或陕西秦腔的风格,显示出北方音乐粗犷、硬朗的性格。

我们在进行民歌采录时,还从当地民歌手那儿听说:民间办丧事时,有时孝家会分别请两个锣鼓班子,一班在灵堂里“打待尸”唱“阴歌”,另一班在灵堂外“打火炮”唱“阳歌”,当地有“热热闹闹陪亡人,欢欢喜喜办丧事”的风俗。“打火炮”的伴奏乐器除了鼓和锣以外,还有镲、唢呐等乐器,音乐显得喜庆热烈。这也反映了楚人在面对生死时,所表现出来的乐观主义态度:人的生死就如同白昼和四季的交替一样,周而复始。阳间的生活结束后,又会在阴间开始新的生活。在丧礼上“打火炮”,所营造的热闹、喜庆的氛围,既是对一个生命结束的感叹,也是对另一个生命诞生的庆典。

[1] 方培元.楚俗研究[M].武汉:湖北美术出版社,1993.

[2] 李征康.吕家河“武当民歌村”概述[M].油印资料.

[3] 李月红.“武当民歌村”-吕家河民歌考辨[J].中国音乐,2003(4).

[4] 褚斌杰.诗经与楚辞[M].北京:北京大学出版社,2002.

[5] 湖北省民间歌曲集成·郧阳地区分卷[M].1991.

[6] 刘再生.中国古代音乐史简述[M].北京:人民音乐出版社,1989.