城市轨道交通与换乘接驳设施协同建设研究

刘 云 徐永刚

(1.浙江工商职业技术学院 浙江宁波 315000; 2.同济大学道路与交通工程教育部重点实验室 上海 201804)

城市轨道交通与换乘接驳设施协同建设研究

刘 云1徐永刚2

(1.浙江工商职业技术学院 浙江宁波 315000; 2.同济大学道路与交通工程教育部重点实验室 上海 201804)

城市轨道交通在公交体系中发挥骨干作用,有赖于各项换乘接驳设施提供良好的换乘条件和环境,使乘客便捷地到达或离开轨道交通车站。城市轨道交通与换乘接驳设施的高度协同是优化交通出行的必然要求。针对当下存在的不协同现状,通过建立协同机制进行协同规划、立项、设计和实施,保障在空间布局和建设时序上做到协同。以宁波轨道交通1号线望春桥站为例,具体分析换乘接驳设施的协同建设案例。

城市轨道交通;换乘接驳;协同;建设

截至2014年末,我国累计有22个城市建成投运城市轨道线路101条,运营里程3 155 km[1],城市轨道交通正在越来越多的城市日益成为公共交通的骨干。轨道交通与常规公交、自行车、小汽车等其他交通方式的换乘接驳设施,是发挥城市轨道交通骨干作用的重要基础,设施类型一般包括公交首末站、公交站台、P+R停车场、公共自行车、社会自行车、出租车扬招点及步行环境等。但是换乘接驳设施的建设,涉及众多建设和管理主体,规划、设计、用地、建设条件等在空间和时间上具有不特定的复杂性,特别是要在新的线路刚开通试运营的同时,给乘客提供不同的换乘接驳方式,使其方便地乘坐轨道交通,是城市管理部门需要重点协调的问题。

1 协同建设存在的问题及原因

其他交通方式的接驳设施与轨道交通的建设不协同,会给乘客带来众多不便,也不利于以轨道交通为骨干的公共交通体系发挥最大的作用。如对上海11号线嘉定区的乘客问卷调查显示,27%的乘客认为公交站台与轨道出入口过远;部分站点未设小汽车停车场,导致路面停车增多,出行时间延长;非机动车主要存在无专门停车点或多数停放点不是专门规划设计,乱停乱放现象严重,影响市容和乘客步行;近41%的接驳乘客对接驳步行环境不满意等[2]。

接驳设施建设不协同的原因有以下几方面。

1.1 主管部门的管理不协同从换乘接驳设施类型的归口管理来看,一般城市管理职能的分工如表1所示。

表1 换乘接驳设施及管理职能分工

其中,轨道交通建设单位主要依据在施工期搬迁的常规公交站台和改道的人行道等设施进行原位恢复。近年来,为了实施地块一体化开发,有些公交首末站、P+R停车场等设施也一并纳入地块开发工程中进行配建,由地块开发商一并实施。

同时,针对每项工程,还涉及到规划、发改、财政、国土等专项审批工作。虽然是换乘接驳设施,但是实际上一般按照不同性质的项目,在规划、立项、实施、管理上是分别进行的,在管理界面上,大都按照道路红线、用地红线等来划分各自的职责。因此,在缺乏协同管理机制的前提下,各接驳设施的归口管理部门其职责会存在交叉或者空白,给协调推进造成困难。

1.2 规划不协同

1.3 项目实施计划不协同

不同换乘接驳设施项目实际上是行业项目中的一部分,如《公交场站规划》中涉及轨道交通接驳的公交首末站,也包括其他与轨道交通关系不大的项目。由于每个项目在规划、立项、用地、资金、政策处理及建设周期上的差异,实施计划不会一致,甚至会因为整体项目未获批,导致轨道交通实际接驳需要实施且具备条件实施的项目也不能服从于轨道交通换乘接驳的建设需求。

同时,由于换乘接驳设施紧邻轨道交通站点,空间有限、可施工时间有限,在缺乏换乘接驳设施建设计划协同的前提下,会造成管线迁移、绿化搬迁、路面开挖等重复施工,后续工程破坏已建工程,或者因为某一项设施的滞后,影响整个站点周边设施的复建。

2 协同建设的必要性分析

2.1 换乘规律

根据有关部门组织的城市轨道交通接驳方式抽样调查,采集了上万个调查数据进行统计分析,结果显示:在出站后的交通方式中步行占到52 % ,而进站前与出站后都步行的地铁直接服务的比例仅为19.6 % ,通过二次吸引的复合服务比例达到了80.4 %。从轨道交通的客流出行规律来看,轨道交通与其他交通方式换乘接驳设施的衔接是必需的。

2.2 最大限度地方便乘客

轨道交通具有快速、高效的优点,不仅要达到乘客乘坐轨道交通出行总时间最短、最方便的目标,还要使到达和离开轨道交通站点的出行具有便捷、人性化的方式可供乘客选择。一方面,便捷换乘接驳设施为乘客解决了 “最后1km”的问题。另一方面,在轨道站点周边建设公共自行车、停车场及方便换乘常规公交,为市民卡、一卡通等信息化手段提供了物质条件,使出行更加人性化。若实施换乘收费优惠 ,还能给乘客带来出行成本的节约。

2.3 避免重复建设

换乘接驳设施一般紧邻轨道交通站点,在有限的范围内各项设施协同建设,工序有序协调,将避免重复建设,减少工程浪费。一般情况下,在轨道交通施工场地恢复前,需要埋设管线,场地恢复时需要同步预埋公交站台、公共自行车管线和立柱及社会自行车固定装置等,场地还建后部分还需要恢复花台或绿化等地面设施。工序上从下往上施工,预留预埋相互衔接,既能使施工有序,又可避免重复挖掘、迁移等施工。

2.4 试运营的基本条件

《城市轨道交通试运营基本条件》[5]对地面接驳系统提出明确要求,包括应编制完成城市公交衔接方案, 在各车站出入口附近,宜配套设置停车场、出租汽车停靠站和自行车存放点等。

2.5 有利于地铁保护

为保护城市轨道交通车站及隧道区间结构本体及运营的安全,国内已建地铁城市普遍立法建立地铁特别保护区和安全保护区并对保护区内的工程活动进行规定。其中:对地下车站和隧道的特别保护区范围是结构边线外侧5 m内(防止施工对土体的直接扰动,在特别保护区内,除必需的市政公用设施和人防工程之外,禁止建设其他一切设施);安全保护区范围(也叫规划控制区范围)是结构边线两侧各50 m内[6]。在已经运营的城市轨道交通保护区范围内施工,既需要按程序办理申请、图纸会审等工作,还需要在施工过程中进行实时监测。各类接驳设施,特别是公交首末站、P+R停车场,可能有大量桩基工程或基坑作业,与轨道交通工程同步或协同建设,既可以简化建设的程序,又可以在管线和轨道交通竣工资料比较齐全、参建各方便于协调的前提下实施,保障轨道交通的安全,也有利于换乘接驳设施的建设。

3 协同建设策略

3.1 建立协同机制

换乘接驳设施协同建设的关键之一在于建立跨部门的协同管理机制,主要将规划、发改、建设、交通、轨道、城管、属地政府等相关部门汇聚成一个临时议事机构,既分工协作又在统一平台集中管控,快速地互动协调换乘接驳设施建设全过程的各项工作。主要做好以下几方面协同:

1) 分工协同。换乘接驳设施的建设全过程和实施主体,可能与常项分工不完全一致,也可能以前对这点并不十分明确。建立协同机制的首要任务就是要将换乘接驳设施的各项工作分给各部门使其明确责任分工和界面。

2) 规划协同。各主管部门积极参与换乘接驳设施专项规划工作,确保规划可实施。各专项设施的规划,涉及轨道接驳的要优先深化落地。

3) 立项审批协同。将交通设施的各专项工程中轨道交通迫切需要的换乘接驳设施优先审批,为同步实施创造条件。行政审批还包括招投标、绿化迁移、用地等项目。

4) 设计协同。各主管部门根据协同的分工任务,分别进行换乘接驳设施设计,并及时协调接口界面。

5) 实施协同。各类换乘接驳设施根据现场实施条件,排定施工顺序和时间,由各责任部门在场地、预留预埋等各方面做好配合,做到有序、安全、高效。

6) 环境协同。在建设各类接驳设施的同时,要同步开展环境整治,设置文化墙、临时围挡、简单绿化、交通诱导标志等,方便乘客在接驳设施之间换乘。

3.2 轨道客流及换乘接驳需求预测各轨道交通站点周边的换乘接驳设施要依据轨道客流特征和换乘方式的需求进行规划。

首先,要对轨道交通各站点功能进行定位分类,主要目标是要集中交通资源,以有利于居民出行、交通组织、地块开发,从而达到适应客流与引导客流需求相结合的策略。 其中:适应客流策略是指适应两侧地块客流需求,满足相应的交通组织条件,主要通过公交车站、非机动车停车场等设施实现; 引导客流策略是指引导客流的交通换乘,包括交通换乘方式和换乘地点,主要通过非机动车停车场、机动车停车场等设施,并结合地块开发实现[7]。通过功能定位,轨道交通站点一般可分为综合换乘枢纽站、轨道换乘枢纽站、公交换乘枢纽站、轨道一般站等。

其次,依据轨道客流预测进行站点换乘接驳方式预测。轨道客流预测一般在线路工可研阶段即开展专项预测,方法以“四阶段预测法”为主。换乘接驳方式预测依托站点功能定位,一般采用非集计模型借鉴交通方式划分的思路进行预测,也有人提出应用基于人工智能算法的换乘方式预测模型[8]。

再次,通过特征年高峰最大客流及换乘方式的预测结果,预测各类换乘设施的规模。

3.3 结合轨道修建性详规作接驳系统规划

依据城市总体规划、综合交通规划等上位规划,在换乘设施规模预测的基础上,结合城市停车场规划、公交线网规划、公交专用道规划、轨道交通详细规划等专项规划,编制轨道交通接驳系统规划,主要目的是将各项规划中分别考虑的接驳设施,在实施时间、布局空间上再进行统筹协调。

3.4 实施原则

换乘接驳设施涉及类型多、跨部门管理,需要确保与轨道交通同步开通,而一般现场可供作业的时间短,因此,各项目实施需遵循如下原则:

1) 永久与临时结合。主要是公交首末站、P+R等工程,按照规划,永久设施规模较大、标准较高,但是由于周边用地开发、土地、投资或工期等原因,难以与轨道站点同步建设,可以因地制宜,采用临时站、过渡站的方式,以满足功能优先考虑、预留永久工程实施的条件。

2) 近期与远期结合。轨道交通客流有发展培育期,换乘接驳设施的需求也在发展变化。在换乘接驳设施的建设规模上,规划中可以分别预测近期和远期的需求,实施中优先考虑近期的实际需求,对远期用地、扩展条件进行预留。

3) 还建与新建结合。换乘接驳设施的建设用地大多是利用轨道交通周边的施工场地实施的。在轨道交通的施工用地恢复还建时,统筹考虑接驳设施的建设需要,统一设计、统一实施,避免设计冲突,避免重复施工,减少工程浪费,提高建设效率。

4) 设施与环境结合。轨道交通乘客便捷的换乘接驳条件,不仅仅依靠换乘接驳设施的各类硬件,还需要各类接驳设施之间良好的环境条件。在实施换乘接驳设施的同时,要开展周边环境整治,为乘客的步行环境、视觉环境提供安全、舒适、便捷的条件。

4 宁波望春桥站协同建设实例

4.1 建设背景

望春桥站是宁波市首条建设的轨道交通1号线一期工程的地下站点之一,紧邻城西快速干道机场路及高架桥,位于城郊与主城区交界处,规划与6号线换乘,周边地块尚未按规划实现,正处于改造开发中,站点上方的望春路也即将进行改造整治。

4.2 协同机制

宁波市将轨道交通接驳工作纳入城市交通拥堵治理工作范畴,由城市交通拥堵治理领导小组办公室(简称治堵办)具体牵头协调日常工作,发改、规划、城管、住建、交通、轨道、交警等均是主要成员单位,共同参与轨道接驳系统专项规划,协同工程实施的规划、立项、用地、投资、实施主体等具体工作,并将各部门分工任务纳入年度治堵责任状考核内容。在项目前期工作中,将接驳设施化为治堵工程简化审批程序,制定专项工作流程;在实施阶段,轨道场地还建、公交站台、公共自行车设施预留预埋、周边环境整治等工作分别由轨道、公交、属地政府等分工协作;在协调机制上,建立了各部门联络员制度,并每周召开例会,及时协调接驳工作。

4.3 客流预测及换乘接驳需求分析

宁波轨道交通1号线一期望春桥站是与规划6号线的换乘站,在功能定位上属于轨道换乘枢纽站。该站位于机场路快速路西侧,承担了对核心区以西片区的辐射功能,集中了轨道1、6号线,公交首末站,P+R停车场等多种交通方式。

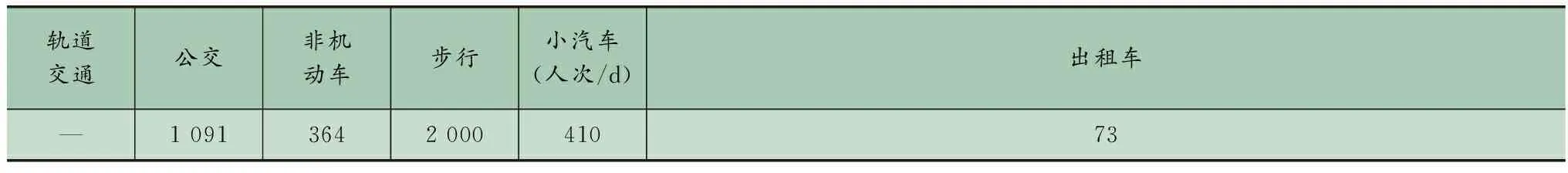

根据《宁波市轨道交通1号线工程可行性研究——客流预测专题》[9]研究结果,望春桥站预测高峰客流量如表2、3所示。

表2 望春桥站预测高峰流量 人次/h

表3 望春桥站预测客流换乘

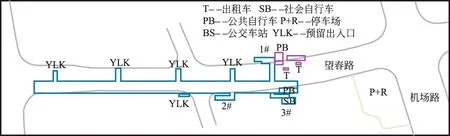

4.4 接驳系统规划与设计

市治堵办牵头,各部门参与在城市综合交通规划及周边公交、停车场、用地等专项规划的基础上,专门编制了《宁波市轨道交通1号线(一期)站点接驳系统规划》,其中根据望春桥站客流及换乘接驳方式预测分别对近期(2015年)和远期(2022年)的接驳设施进行规划与设计,如图1、2所示。

图1 近期(2015年)接驳设施规划和设计

图2 远期(2022年)接驳设施规划和设计

4.4.1 公交停靠站

望春桥站施工时将原公交停靠站进行了迁移。在场地还建时,将该停靠站迁回,在平面位置上结合轨道出入口适当调整,基本在距出入口100 m左右。在站台形式上,因望春路整体改造在即,不能按照规划红线和正式站台标准一次建设到位,考虑设置临时站台,即为满足沿线公交停靠和乘客乘车的基本功能,先设站牌,待永久站台建成后再布设候车棚。

4.4.2 P+R

望春桥站紧邻城西快速干道,小汽车换乘的需求较大,但是周边尚无专用停车场。接驳规划时考虑将距望春桥站以东约100 m处、机场路旁原轨道施工单位的临时驻地,用于建设临时P+R停车场,面积约4 000多m2,规划停车位约138个。

实际建成后,该停车场的容量尚未饱和,基本满足乘客停车需求。

4.4.3 社会自行车及公共自行车

结合施工场地复建和望春路改造,分2期实施。北侧在出入口背侧设置社会自行车泊位20个和公共自行车泊位35个。参照2014年宁波市公共自行车平均周转率为8~10次/辆d,自行车泊位数基本上满足1号线一期开通时的客流需求。

远期随着周边地块开发带来客流的增长,结合望春路改造,在南侧出入口附近再分别建设50个社会自行车位和25个公共自行车位。

4.4.4 出租车扬招点

近期结合望春路复建在出入口附近各设置1个停车泊位,远期在望春路整体改造时适当扩建。

4.4.5 步行

在接驳设施布局的同时,考虑乘客心理对步行距离和环境的接受程度,公交停靠站、出租车扬招点、社会自行车和公共自行车停放点基本上设置在出入口附近100 m以内,P+R停车场步行距离在100~200 m。自行车停放点设置在出入口背面,避开人行集中的通道。行人过街利用地铁站从路面下穿出入。

4.4.6 道路及环境整治

在道路还建时,对现状望春路加设沥青路面铺装,满足基本通行需求,待望春路整体改造时一并实现道路规划。对站点北侧待开发地块,设置文化隔离墙,提升视觉景观效果。

4.4.7 公交首末站

根据规划,结合北侧地块开发时同步配建,以满足周边商业开发和轨道交通6号线建成后带来的远期客流需求。

4.5 接驳系统实施

各部门对接驳设施的实施进行了统一分工,相互协作配合,主要分工如下。

1) 市治堵办牵头编制接驳系统规划,并协调接驳设施各项工作。

2) 市规划局作为治堵办成员单位,参与接驳系统规划,并加快规划许可审批。

3) 市发改委加快有关接驳项目的审批工作。

4) 市轨道指挥部作为治堵办成员单位,负责对站点周边接驳设施的用地进行统一施工图设计;负责望春桥站场地环境及望春路临时改造;负责结合管线回迁公交站台、公共自行车的地坪浇筑,同步完成各类预埋件的埋设;负责社会自行车设施。

5) 市交通委作为治堵办成员单位,负责实施公交站台的预埋件及候车棚安装,牵头协调公共自行车的实施,调整公交线路。

6) 市住建委作为治堵办成员单位,落实P+R的城建资金配套。

7) 海曙区政府负责实施公共自行车选点和接电、借地等落地协调,实施周边环境整治和P+R项目。

8) 市交警局作为治堵办成员单位,参与接驳系统规划,提出出租车扬招点建设需求,并负责站点周边交通秩序管理。

9) 北侧远期规划公交首末站结合地块开发由开发商配建实施。

在市治堵办的牵头下,每周召开联席会议,对各部门、属地政府的工作任务按期进行督查、考核,并及时协调解决各种问题,保障了各项工作得到有效的协同实施。

5 结语

各类接驳设施是轨道交通与其他交通方式换乘的必要条件。相对轨道交通工程,单项接驳设施工程量不大,但是要与轨道交通同步建成投用,却是一项复杂的系统工程。通过建立协同机制,在规划、立项、设计、实施等各环节使相关部门更加紧密配合、分工合作、简化程序,在布局空间和建设时间上做到协同,保障乘客在乘坐轨道交通的同时能够享受良好的换乘条件和环境。今后还需要考虑运营管理的协同,即结合轨道交通的主客流和换乘接驳需求,动态调配公交线路、公共自行车及管理停车泊位等,在接驳设施的建设管理平台上实现运营的协同管理。

[5] 交通运输部科学研究院.城市轨道交通试运营基本条件[S].国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会,2013:10.

[7] 上海城建设计研究院.宁波市轨道交通1号线(一期)站点接驳系统规划[R].宁波城市交通拥堵治理办公室,2013.

[8] 侯晶晶.地铁站点旅客换乘模式研究[D].西安:长安大学,2012.

[9] 宁波市规划设计研究院.宁波市轨道交通1号线工程可行性研究:客流预测专题[R].宁波,2008.

(编辑:曹雪明)

Study on Collaborative Construction of Transfer Facilities for Urban Rail and Other Different Transport Modes

Liu Yun1Xu Yonggang2

(1.Zhejiang Business Technology Institute, Ningbo, Zhejiang 315000; 2.Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 201804)

The key role of urban rail in the public transportation system relies on the connections among different transport modes, which could provide fine and convenient condition for passengers to arrive at or leave metro stations. High coordination between urban rail transit and transfer facilities is a necessary requirement to optimize traffic travel. For non-cooperative status currently, the collaborative mechanism is established for the teamwork of planning, project approval, design and construction so as to ensure the cooperation in space layout and the construction sequence. The paper takes Wangchun metro station in Ningbo as an instance to analyze the collaborative construction of different transport connection facilities.

urban rail transit; connection of different transport modes; coordination; construction

刘云,女,副教授,主要研究管理科学与工程, winyun5476@163.com

浙江省社科联课题(2013N068)

U231.2

A