论18世纪英国的家族地产

张迅实,南京大学 历史学系,江苏 南京 210093

论18世纪英国的家族地产

张迅实,南京大学 历史学系,江苏 南京 210093

18世纪,在英国拥有家族地产是一种主流社会风气,它是以家族为单位的地产占有及支配方式。家族地产由土地和住宅两个部分组成,两者所承担责任各有不同,但都已超脱单纯经济作用。在父系观念、家族保障思维影响下,家族内部形成以直系继承者为主体、其他家族成员为旁支的地产权益分配形式,并对家族主要地产进行保护。家族地产造成英国土地逐渐集中在大土地家族手中,他们对土地采用消极占有态度,这既不利于土地农业生产效率的提高,也不利于地产资源在市场中多向流动。

18世纪; 英国; 地产; 家族; 社会观念

土地集中问题总是存于特定历史时期的各个国家中,因而它历来不乏研究者的关注与探究。工业化初期的英国便是土地集中问题的典型。18世纪,英国土地集中是在家族观念主导下的地产占有、支配方式,其主要目的不是为了在经济生产领域有所突破,而是为了维护家族地产财富的完整,以实现家族社会、政治地位的稳固和提升。家族地产在当时成为一种社会趋势,进而改变了16世纪以来地产资源在占有、使用和流转方面的传统模式,具有很高的研究价值。

传统英国在近代地产问题研究方面,国外学者侧重考察地产与社会阶层、财产组成、土地利用效率以及等级制度方面的关联*在国外研究方面:哈巴谷针对18世纪早期英国地产主阶层形成进行过系统研究;斯通夫妇从社会阶层形成角度对地产进行了相关阐述;坎农从财产继承情况对地产的流转进行分析;乔治·伯恩以建制为视角讨论了乡村社区地产利用问题;明格则从土地利用、与婚姻和继承相关的法律程序以及社会等级晋升等方面进行研究,侧重探讨地产的社会作用。[1]3- 55[2]2-17[3]71-147[4][5]25-34 [6]7-13,涉及领域广,研究方法多样,研究层次深入,但鲜见以家族单位为主体的考察;国内学者则较为注重与地产相关的制度、法律探讨,另外地产与社会心态之间的联系也开始引起关注*在国内研究方面:沈汉先生于2005出版《英国土地制度史》,对英国自中世纪至19世纪的土地制度变迁进行系统研究,其中涉及18世纪内容,考察了共有权在乡村的残存以及小地产消失现象;阎照祥先生从贵族地产占有角度出发,对17世纪晚期至19世纪中期的英国大地产制进行研究和论述;陈志坚通过研究家产析分契约来对英国家产分配模式进行探讨;郭爱民对工业化时期英国地产代理制度进行探讨,并对土地流转过程中的社会心态进行分析。[7]235-356[8][9][10][11],分析程度深入,现实意义突出,但领域过分集中是一个缺憾。因此,学界对于家族视角下的地产问题关注比较欠缺,有待深入。以新的家族视角对地产问题进行探讨,这不仅在18世纪英国土地研究领域是不可或缺的部分,更为我们今天的经济发展带来一定启示。基于此,笔者选取家族地产为研究对象,分析其形成、组成和分配与社会发展之间的联系,并观察它对英国经济发展所造成的影响,以期引起学界更多探讨。

一、家族地产的形成

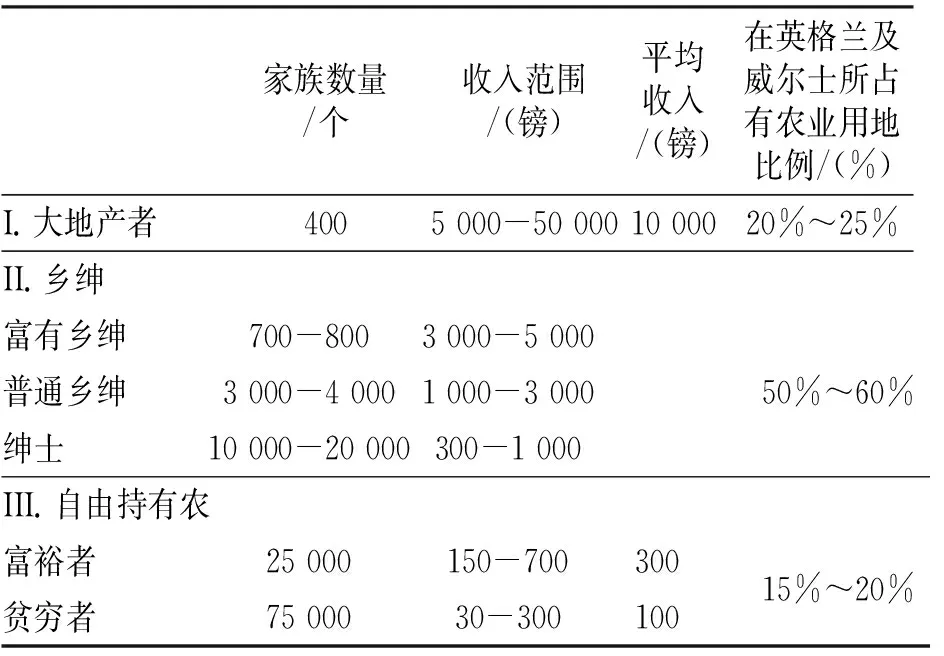

16世纪中期以来,英国的教会、王权及主要大封建主的土地逐渐不断转移到贵族和乡绅(即斯通所说“土地精英”[1]3-5集团)以及新兴商人的手中;至18世纪传统土地持有阶层发生改变,新的土地持有阶层(主要包括传统大贵族、富有财力的成功商人和律师等)以家族为单位将土地集中起来,形成相对稳定的家族地产形式。根据17世纪末至18世纪末的英国农业用地占有数据,可以得出18世纪土地占有情况如表1所示。

表1 18世纪英国农业用地占有状况(以1696-1803年数据为基础)*数据材料来源于对18-19世纪三位学者统计的综合概括,分别为格里高利·金(Gregory King)发表于1696年、约瑟夫·马西(Joseph Massie)发表于1760年、帕特里克·科洪(Patrick Colquhoun)发表于1803年。对三份数据的据概括及其适用范围参见坎农与明格论述。[3]129-132[5]21-26

分析表1可知,18世纪一百年间英国三个阶层的农业土地占有比例非常不均。以贵族为主体的大地产家族是最大土地持有者,其家族总量在400个左右(占总数0.3%),但却占有近四分之一地产;以乡绅为主体的地产家族是最主要的土地占有者,其家族总量约为24 800个(占总数20%),他们占据超过一半的地产;以自由持有农为主体的个体小地产所有者总数达到100 000户(占总数近80%),所占有的土地总量却不到20%,其整体处于缺地状态。可见,英国的大地产家族和中等家族已成为社会土地占有的主要集团,而个体小生产者所占有的土地却所剩无几。另外,从单位土地占有平均值(每单位家庭土地占总土地的比例)上看,虽然乡绅(约为十万分之二)低于大地产者(约为万分之六)近30倍,但后者的收入范围只高过前者10倍左右,特别是富有乡绅的收入已经逼近大地产者。这说明大地产家族在土地利用率方面要低于中等家族,因此中等家族地产更具经济活力、所占有的土地生产价值也更高。总之,18世纪英国形成了以大地产家族为核心、以中等家族为主体的家族化土地占有结构。

家族化土地占有结构并非是靠土地持有者一己之愿而来,它与社会发展状况有着深刻联系,其形成原因主要包括以下几点。

其一,家族化土地经营模式得到上层土地占有者广泛接受,这是家族地产的形成背景。至17世纪晚期为止的一百余年间,新兴土地占有阶层形成了三大土地占有集团。第一是贵族集团,其成员主要包括占据大规模土地的贵族家族如卡佩罗(Capells)、埃塞克斯伯爵(Earls of Essex)、 斯丹恩利尔(the Stanleys)和陶伯(the Talbots),以及一些占有土地面积较小、年均地租收入约三千镑的家族(几乎所有北安普顿郡和贝德福郡的小贵族都属于这类)。第二是乡绅集团,其数量巨大,平均地租收入在八百镑到两千镑之间(但大都在一千镑上下浮动)。这些乡绅的来源较广泛,多是16-17世纪早期购置土地的商人阶层的二、三代后代,他们将土地圈成牧场牧羊放牛以供应伦敦市场。第三是小乡绅阶层——地主乡绅(是乡绅的主体)集团,其平均地租收入在八百镑或更少。他们对财产的经营更富成效,整体收入要高过单纯地租所得[2]3。从中可见,家族化土地经营方式在传统贵族中长期存在,土地地租是其家族主要收入来源;而乡绅(包括小乡绅)和刚升入乡绅等级的新兴商业阶层则把土地看做家族主要财富,但在土地经营方式上他们要比贵族更灵活,具有商业化倾向。这两种经营方式都是以家族为单位进行,这说明在当时社会的上层土地持有者中,家族化地产占有模式已成共识。

其二,土地税率持续偏低,客观上促进大、中家族不断投资地产。1580年颁布的都铎补助金(Tudor subsidy)最先对财产形式做出评估,产生单纯针对土地的税收办法,但其金额低得离奇。“我们的地产”,罗利爵士(Sir Walter Raleigh)于1610年如是说,“在女王账本上所登记的税额也就三、四十镑,还不到我们财产的百分之一。”[2]8共和国时期又制定出评估法(commonwealth assessment),但由于战乱因素造成的统计困难,这种赖以财产核算方式的税收实质上很薄弱。内战后(自1649年至光荣革命)税量大幅下滑,最高税率仅在1667、1690年出现过两次,也不过只占到地产主收入五分之一[2]8-9。1692年为了在对抗路易十四的战争中增加财源,《土地税》(land tax)方案首次提交,其虽不是一部严格意义上的税法,但明确了税率需要基于准确资产评估这一原则[3]143。在该评估体系下,边界地区所纳税率低于发达地区,甚至在某些边远地区价值一镑的地产所缴的税还不到一先令,因而受到代表大地产主利益的上院贵族们一致抵制。18世纪中期,在新个人所得税(Income Tax)规则下施行“效率化收缴”,每镑产值收两先令——相对于土地税(每镑12先令)而言,这是一个难以置信的低比例[4]281-300。整体而言,复辟期到光荣革命之间,英国的低税率多年变化不大;而安妮时期设立的《土地税》,整体上一直处于下降趋势[3]143;汉诺威朝的新个人所得税所基于的偏低评税(under-valuation)原则,其实已是中央政府收税的“最低限”[12]281-300。可见英国低地税状况持续近二百年,造成地产成本偏低,它在客观上促使家族地产收益有一定保障,并吸引着有实力的家族不断投资地产。

其三,农业劳力缺乏导致土地竞争加剧,家族地产迅速扩充。17世纪晚期至18世纪早期,英国出现农业劳动力匮乏现象。如北安普顿郡和贝德福德一些皇家园林被改用做农业栽植,结果造成地区内非常严重的佃户劳动力缺乏;类似情况也在其他地区发生,缺乏农业劳力成为普遍现象[2]14-15。地主们为争夺紧俏劳力资源进行相互竞争:大地主阶层采用进行土地改良和代承什一税的办法吸引佃户;而对小自由持有农和小乡绅来讲,却难以负担这样的大笔开销。因此小户土地持有者在招募劳动力的竞争中处于劣势,最终只得卖掉多余的地,大贵族和新兴土地阶层趁机大量收购土地。以北安普顿伯爵家族(Earls of Northampton)为例(之前一百年间从未买地),在1690-1710年间,其家族继承人单为自家一处地产扩充就从小土地所有者那里购来三百英亩(约121公顷)的土地[2]16。到1730年,大家族周边的自由持有农已卖光了自己的土地。由之可见,短期农业劳动力缺乏引发土地持有者之间恶性竞争,实力雄厚的大家族不但未遭到削弱,甚至还以此为契机拼命攫取个体土地持有者的土地,这使得家族地产在17、18世纪之交快速膨胀起来。

综上所述,在18世纪有利的土地占有条件下,英国家族地产结构形成了,其中大贵族家族地产处于核心,中等家族地产为主要组成部分,而以小户地产为主的个体占有方式则逐渐趋于没落。在此背景下,家族地产与持有者的经济、政治和社会活动保持密切联系,其组成结构和使用目的已超出单纯的土地经营。

二、家族地产的组成

家族地产分为土地和住宅两个组成部分,前者是家族经济收益和政治活动的重要保障,后者则是家族社会影响力的主要衡量标准。无论是传统地主还是新兴土地购买阶层,都在土地的占有、经营以及住宅营建方面投入大量精力,以此作为巩固其家族权势的主要途径。

首先,土地与家族经济、政治活动具有紧密联系。在农业经营方面,当时农业生产的科技含量并不需要很高,因此投资风险也比商业活动低很多,这造成家族为获取稳定地租而进行土地农业经营,主要方式为——土地改良、土地围圈和按数年为一期的续佃管理。在18世纪早期缺乏农业劳力的背景下,土地改良是为了招徕更多佃农进行租佃,保障土地生产的延续性。将土地围圈是将条田合并在一起,以及把大小农场间藩篱拆除,主要是要保证土地整合后的均匀,以此提高土地产能(特别是有利于畜业生产),可为佃主带来双倍地租。数年为一期的续佃管理缩短了租佃年限,每当租约到期,土地持有者即可根据意愿选择新租佃人,以获取更高租金收益[2]15-16。从中可见,租主家族进行农业经营的主要目的是为了获取一部分保守的租金,因此土地改良、围圈和续佃管理都是被动进行,不能称之为持续、良性的农业经营。

在商业性投资方面,土地的非农业价值为家族带来更多收益。一方面,以煤炭为主的矿业开采增加了家族土地的收益。如萨默塞特公爵家族(Duke of Somerset)至第六代时,其位于诺森伯兰的主要地产租金收入已达8 607镑,但新公爵休·史密森(Hugh Smithson)却加大了地产系统开发,特别是在煤矿开采领域,这使得家族总收益增至5万镑[13];又如菲兹威廉勋爵(Lord Fitzwilliam)于1782年继承了罗金厄姆侯爵(Marquis of Rockingham)约克郡的一处大地产(其中包括丰富的煤矿),结果煤价从1780年的1 480镑涨到1801年的6 000镑,再到1825年的225 000镑,这为勋爵家族带来丰厚收益[3]146-147。另一方面,土地投资和抵押为家族带来更多收入。投资回报,是商业阶层家族获取土地的一个重要目的,王权贸易垄断导致对外贸易利润缩减,这使得商人将已有的资金盈余不断投向地产业[2]11。在1770-1815年地价上涨时,很多嗅觉敏锐的土地商都从炒作中获得高额收益。此外,得益于复辟时期的法律变动,土地的公正赎回又受到法律强制性保护[1]11,这使得家族土地的赎回既安全且方便,土地可随时以抵押手段借贷,进而土地抵押成为一种诱人的套现手段。总之,工矿生产建立在不可再生资源消耗的基础上,其经济活动只能带来短期效益,是不可持续的;而过度的土地炒作与抵押则使土地脱离实业生产与开放,对土地生产效率的提升来说也无实质助益。

在权力获取方面,土地是家族政治活动保障。把地产视做权力资源的思想源自于洛克的政治理论:可以通过掌握土地来限制大量英国人参与投票选举,特别是针对那些没有财产的投票人。这种看法在17世纪末在上层家族中获得共识,威廉·琼斯爵士(Sir William Jones)于1680年评论说,“那些没有为公众活动提供资金能力(指纳税状况)的人不应当出声”;科宁斯比(Mr Coningsby)在1685年也赞同:“缺少一份好地产的人没有任何忠诚方面的保障”;亨利·卡博尔爵士(Sir Henry Capel)则于1689年洋洋自得地宣称,“议员们……普遍认为自己的安全掌握在那些拥有大地产的人手里”。于是为了确保大地产主手中的政治权利,议会议员资格受到限制(至少拥有600镑年收入的郡内土地所有人);而40先令层级的特许自由持有农的投票资格受限,理由是土地资产背景是一项获取政治权利的必要资格[1]12-13。直到1832年第一次议会改革法案通过之后,地产主阶层仍旧以类似手段长久把持着政治权利。后来中产阶级被给予选举权利,但他们被从乡村选民中分离了,这些乡村选民依旧在他们的土地贵族的强大影响下,这种影响力在1867年第二次议会改革法案之后才开始衰弱。

其次,住宅是家族社会地位的标志。单纯住宅被称做“宅邸”(seat),意味着这是一处某人的安置地;“房宅”(house)则与家族血脉的谱系有所关联,在这里居住的人从前代到后代都与该家族有直裔继承关系。受家族庇护的当地人称呼这类住宅时,会加上象征权势者世系的姓氏,如“培西之宅”(the house of Percy)或“德克之宅”(the house of Dacre)[1]47。因此,家族住宅不仅同家族历史和家族称谓有联系,同时也是其祖承传继、权势地位的一个物质化体现。为彰显家族身份上的特殊性,家族继承人需要同时拥有一处乡间宅邸和一处市镇宅所(较有权势的家族甚至会拥有多处),两种住宅的作用不尽一致。

乡村宅邸*country seat,也作country house,其内涵为“a large house in the country, that belongs to a member of the upper class”,应译作“(属于上层人士的)乡间宅邸”。[14][15]2-12[16]10[17]181是家族延续一种外在的可见标志和象征,对家族继承人而言,宅邸的保有和维护是头等要事。在保有方面,乡村宅邸的历史悠久度代表着大家族自身世系传承[6]128,因此它一般只在家族内部传续。继承方式为从上辈直接传到下代儿子或孙子男性继承人手中,或是在家族内(对男性和女性远、近亲属进行继承资格排行)进行间接继承,防止宅邸落入家族以外人的手中[1]45。由于传统家族宅邸不易外流,新兴家族(特别是商业阶层)很难遂心购到所需宅邸。他们只能买到一些过时的、大贵族不要的旧宅(需要花费巨额修缮费用才能使用),或者是从零开始重新盖新的宅邸,如第二代诺丁汉伯爵(Second Earl of Nottingham)丹尼尔·丰科(Daniel Finc)就在这上面花掉3万镑巨资[5]28。在维护方面,家族继承人通常会花费大量精力和钱财对宅邸进行扩建与修葺,以此打造与自己身份对等的奢华乡间住所[1]39。如威廉·贝克福德(William Beckford)方特山院(Fonthill Abbey)花费了大约40万镑,艾丽斯柏瑞侯爵(Marquess of Ailesbury)的托特纳姆庄(Tottenham House)大概花费25万镑,而诺森伯兰公爵(Duke of Northumberland)的阿尼克城堡(Alnwick Castle)修复工程则大约花费32万镑[6]123。构筑奢华乡村宅邸的观念很快形成风尚,中等家族也纷纷进行模仿。根据笛福在18世纪早期的记载,伦敦近郊密德塞斯(Middlesex)地区和阿克斯布里奇(Uxbridge)地区“满是上流人、绅士们的贵族宅邸”的景象;萨里(Surrey)的金斯顿(Kingston)和格林尼治以东中间地区到处布满着“不可胜数的城市富有家族们宏伟的乡间宅邸”;雷顿斯通(Leytonstone)、沃尔瑟姆斯托(Walthamstow)、旺斯特德(Wanstead)、 西汉姆(West Ham)以及柏斯多(Plaistow)等地乡村满布“漂亮的大宅所”[18]30。

市镇宅所是家族成员在市镇中的居所,相比乡间宅邸的强烈象征意义,它更侧重办公与社交活动的实用性。大多数市政官员、律师和新兴商业阶层的办公事务需要在乡村与市镇之间经常穿梭,城市是“一处他们寻求发展的地方”,在退休之前他们不会完全“离开那里转到乡村居住”[1]16;而对于大贵族而言,市镇是其进行社交活动的重要场所,于是他们会在市镇宅所和乡间宅邸间季节性互换居住。在18世纪包括贵族成员、男爵、骑士以及乡绅都在伦敦拥有或租有一处住宅,由于城市中社交范围更广,这些宅所成为家族之间相互攀比的新平台,特别是大家族每年都会在它上边花费很大一笔开销[1]8[6]122。市镇本身作为社交中心,也会将新的生活模式和品位传播给各个阶层,因此市镇宅所在注重实用之外,也被看做是荣耀家族的必备品[2]9。

总而言之,土地和住宅同是家族地产的组成部分,它们共同保障家族权势的不断增强。土地所带来的经济收益、政治价值和宅邸所带来的社会地位都属家族重要权力资源,也都与家族整体发展密切相关,同时为全体家族成员所共同享有。但在整体上看,家族成员们在其中所获取的权益并不完全均等,而是采用一种以家族继承人为主、其他成员为次的分配格局。

三、家族地产的分配

家族地产本身是家族财产的组成部分,它在分配方式上既要保证家族主脉与主要财产不可分割,又要为每个家族成员提供一定保障。为了使这种权益分配得到严格执行,诞生了“家产析分契约”制(strict settlement)*家产析分契约制在17-19世纪的英国社会被广泛使用,它是18世纪英国家族地产权益分配的一种重要法律程序。国内相关学者对该名词存在两种翻译,除“家产析分契约”外另一种为“严格家族售产制”。[9][19],它是整个18世纪英国家族地产分配的重要基础。家产析分契约方案由精于承办财产转让事务的律师(conveyancer)们设计出来[2]7[5]33,主要程序是通过托管人对财产进行酌情安置,并由相关各方签署契约,以此降低家族地产长期分流造成的让渡损失[1]48。该方案在地产分配上主要包括保证祖产土地在隔代遗传中的完整、负担其他成员的生活保障、预支家族必要开支或偿付债务三个内容。在“契约”这一法律基础之上,家族地产存在有三种主要分配方式。

其一,遗传继承。遗传继承的主要原则是通过法律程序强制施行长嗣继承,同时其余子女(非长子)可获得一定补偿,分配方式采用“优先排除”法(preferential partibility)[1]46。首先,男性长嗣直接获得地产主体部分及家族主要宅邸,但仅获得占有权和部分转让权,完整继承权被留给继承人未来的长子,此即为限定继承权(disentailed)[2]7规则。其次,无长嗣继承人时则按继承顺序选取指定继承人,保障家族地产、宅邸的传续。继承资格顺序为:男性比女性优先,无嫡系子嗣则从旁系亲属男性中选取*原则为尽量从下一代选取,向上或平行辈分靠后(血统descent,亦有“下降”、“降下”的含义,暗示尽量在下一代寻找继承者),如外甥比舅父有优先权。[1]49,从家族主系分出去的“近支”男性比较早分出去的“干支”男性优先[1]49-53[6]131。再次,通过放弃一些小规模地产或非祖产地产、抵押和砍伐林木的手法获取一定经济利益,这些资本被预留给其余(非家族继承人的)子女做婚资或事业启动金。一方面,可以资助他们在教育上、事业起步上的资金需求,特别是有助于男性非长子从事军职(在当时非常流行,但该身份需花钱购买);另一方面在理论上可为其婚姻提供保障,进而男性长嗣断绝状况出现时,非长子的婚姻后代中的长子或长孙会重新填入家族嫡系的链条[1]49。如此往复,家族主要宅邸和地产被以父系的、一脉的继承方式传承下去。

其二,婚姻获得。联姻是当时重大的家族事务,它与家族地产的恢复、扩大关系密切,这主要取自于婚姻双方的嫁资谈判。这种谈判的流程十分冗繁,有时会拖延数月之久,达成协议的秘诀在于首先保证自家的地产不能变少,而后再尽可能取悦对方。在协商并签署契约的基础上,很多家族成员通过婚姻获取了大笔地产,如休·史密森爵士(Sir Hugh Smithson)通过与萨默塞特公爵之女完婚,通过妻方嫁妆获得诺森伯兰的珀西地产;而高尔斯家族(Gowers)的男爵继承人,续娶了第一代布里奇沃特公爵(1st Duke of Bridgwater)的女儿,等到1803年第三代公爵未婚去世时,一笔庞大的地产(至少每年有7.5万镑收入)被男爵通过妻子继承而来[3]72。不仅是同大贵族,与富有商业阶层联姻也会带来大笔财产,如1718年的一封信件就曾提到一位诺丁汉郡名叫梅利什(Mellish)的女家族继承人是极好的未婚妻,因为她有“1.4万镑的现收入”,而“当她母亲和祖父辈去世时候,就会有超过2万镑的收入了”*伊顿·霍尔:《格罗夫纳信件抄本》(Grosvenor Mss. Letter),W. 莫利(W. Morley)给理查德·格罗夫纳爵士(Sir Richard Grosvenor)的一封信,写于1718年5月20日。[5]31;斯蒂尔(Steele)则于1710年断言, “我们最好的一些贵族常会和商人出身者的女儿们搞在一起,是出于……价值方面的考虑”[1]17。

其三,寡产所得。遗孀继承的财产数额也是家产析分中一项重要内容,它本身包括结婚所带来的嫁妆和婚后丈夫亡故所留给妻子的财产两部分。在婚姻期间,嫁妆本身的使用权和持有权为丈夫所有,但所有权属于妻子;而夫方留给妻方的遗产,往往是非祖产的大部分地产(一般是家族新增地产)[2]7,它是寡妻日用和养老的主要经济来源。寡产在夫方家族财产中所占的具体数额,会在婚前通过艰苦的谈判而定(以嫁妆比例为准),罗金厄姆勋爵(Lord Rockingham)就曾警告他的继承人该问题会是件冗长的事务:“你能从格兰比勋爵(Lord Granby)的事看明白,这很费事,他都拖了一年多”[3]73。最终,寡产迫使家族为之负担起一笔不小开销,甚至会将一部分地产和地租进行抵押,这部分地产被当做“信赖地产”(trust estates)预留出来[6]34, 123。而妻子可以确定未来可获得寡产数额这种事,却给婚姻生活造成一个反面讽刺,如《乞丐戏剧》(1728年)中提到,皮丘姆告诉波莉耗死丈夫“是所有婚姻事件的整体打算和目的”,“寡妇要得到丰厚的地产,就值得持续保持‘妻子的精力’。假如她天天祷告自己能成寡妇,就得放开手脚尽‘妻子的责’”[5]30。如此一来,地主阶层即对因寡产造成的家族地产削弱表示不满,更会对它给婚姻关系产生的副作用而心生痛恨。

综上所述,家族地产分配的主要特点是:既要保障主体地产完整,又要分给不同家族成员尽可能多的权益保障,因此它具有难以平衡的内部矛盾。这种分配方式有其长期存在的合理性,它是父系家族观念与等级社会背景相结合的产物,对18世纪的英国土地问题有着很大影响。

四、家族地产与土地问题

在18世纪英国社会,土地问题主要存在于土地流转与土地经济作用两方面。受家族地产观念影响,土地不断集中在大地产家族手中却没能进入市场自由流通,而这些土地的经济作用也未能得到很好的开发及利用。

一方面,大家族主导下的土地集中日益加剧。一是传统贵族家族本已具坚实地产基础,但其仍旧热衷于新土地扩充。如鲍顿庄园的蒙塔古家族(Montagus of Boughton)从17世纪晚期开始大规模购置土地,并为之甚至不惜抵押财产;贝德福德的沃本公爵(Duke of Woburn)在18世纪早期十年间购买了巨大的地产,同时期的肯特伯爵(Earl of Kent)也是如此;而马尔伯勒公爵(Duke of Marlborough)、特雷弗勋爵(Lord Trevor)及巴瑟斯特勋爵(Lord Bathurst)则在18世纪早期到中期利用法律和政府的手段来为自己攫取利益,成为新的大土地持有者(其每次购买土地的量一般在500~1 000英亩之间)[2]5, 7。

二是新兴家族也把一代或数代积攒的财富投入土地购置中,意图将自身打造成本郡土地家族中一员[5]27。如1765年左右,起源于毛皮贸易的斯珀林家族(Sperlings)在埃塞克斯-萨福克(Essex-Suffolk)交界附近置办下五百英亩面积著名的戴恩斯山庄(Dynes Hall),此举把整个家族稳稳送入郡内乡绅阶层中;富有的律师哈博特尔·格里姆斯顿爵士(Sir Harbottle Grimston)计划在赫特福德郡置办一处地产,并为之投入超过5万镑;于18世纪末两度任职大法官的显赫律师——第一代考珀伯爵(the first Earl Cowper)为给家族打下基础,在赫特福德郡建立潘珊格庄园(Panshanger),耗资约2.7万镑,与之同时的大金融商彼得·沃克则在多赛特郡豪掷11.6万镑用于购地[5]8-9。

三是土地集中的结果造成中小土地阶层所持地流失严重。受都铎朝解散修道院(Dissolution of the Monasteries)影响英国土地大量流入私人手中,以乡绅为代表的中等阶层是其中最大受益者*1540年至1550年,约有四分之一机构土地通过市场流入私人手中;至1640年之前,通过购置地产英国乡绅阶层实力不断增强;1690年之后六十年间,土地流向改变导致土地资源转入以地主贵族(great lord)为主体的大地产主手中,最终造成乡绅衰落。[1]25[2]2,这一情况在17世纪末期发生转变,中小土地阶层开始失去所持土地。一方面,大地产家族利用资金优势和劳动力资源竞争优势(如前文所述)取得大量土地,在土地收购领域主教、从男爵和乡绅对大地产者毫无优势可言,而从骑士和绅士则“正在丢失土地”[3]131。另一方面,土地整改的成本既高且缺乏利润回报,小土地所持有者的小块土地收益极低且缺乏有效利用资金,他们被迫不断售出自己的地[2]12-13。可见传统贵族和新兴阶层只会一味地聚敛土地资源,只有中小土地阶层成为被购地的主要对象,可以说大地产家族的兴起是建立在众多中小地产阶层破产基础上。失地乡绅(特别是小乡绅)与大地产家族矛盾不断加深,最终导致一条分裂鸿沟出现在18世纪英国社会中。

另一方面,土地的经营作用相对弱化,同时有大量商业资金被吸走用于购地。18世纪的“改良地主”(improving landlords)并不多见,大多数人还是更愿维持传统、低效且稳定的地租收入,而不愿对地产改良进行冒险投资;在1710-1730年间,大地产商虽然开始出现独立家庭农场,但其农产品主要是为了家族内部消耗而非市场,因此也未对土地效益的提升产生有所助益*16-17世纪,新兴阶层曾一度对新购土地进行改良和经营方面的探索,但在17世纪末以后第二、三代继承人就不再对改良保有热情。某些地主进行的土地维护、修缮也只是为了吸引佃户而为,并非积极做法,也无助于土地利用效率快速提升。[2]5-6, 13-15。而家族地产收购风潮兴起,也使社会资本中很大一部分流向地产领域。在17世纪末,已经出现商业盈余不断涌向地产业现象,很多商人把对外贸易所获利润不断抽出转向购地,当时国会议员对因此造成的贸易资本流失抱怨不已[1]16[2]11, 16。18世纪后土地不再是唯一选择,大家族已能从不同渠道得到巨大收益——特别是国债、股票、银行债券等证券的出现,它们一度成为与土地争夺资金的焦点。但在“南海泡沫”(south sea crash)之后,金融领域遭到沉重打击,地产业因之受到投资者更大青睐。到了18世纪晚期,购地潮再次出现(持续27年之久)[2]10-12。可见17世纪末至18世纪的家族购地潮,并未从客观上促进土地效益提升,反而把其他经济领域的投资资金大量吸走。

综上所述,18世纪早期英国的土地流转主要方式为:中小土地阶层手中的地源源不断地汇集到大地产家族手里;大地产家族(为了家族社会、政治地位得到保障)则牢牢控制着已有土地,不愿再次将地投入市场,进而形成一种保守占有。所以说在家族地产观念下,保守性的土地集中是一种单向流动,仅形成一种单纯面积扩张,却不能促使土地资源在市场中多向流动,对经济发展不利。保守性同时也体现在家族地产的经营上,针对土地的改良只是为了维持固有地租收入,其难以深入进行,因此土地集中后的规模化经营并未使土地生产效率快速提高。家族土地还吸引着大批资金不断汇集,使得其他经济领域出现短期投资资金匮乏,形成恶性循环,这对整体经济发展不利。

结 语

家族地产模式,实质上是18世纪英国社会观念的物化体现。这种观念包含有等级感、父系传承、社会地位、政治权威和经济收益等几个因素,这些因素综合作用于土地持有者,使他们对土地(包括住宅)这一物质财富产生强烈的占有欲、支配欲。地产本身是一种重要社会经济资源,在家族地产模式下它的社会作用、政治作用被过分扩大,而其经济作用却受到抑制,这对英国经济发展不利。但在18世纪后期,这一状况开始好转:工业化的顺利推进带动工矿、商业、金融及交通运输等各经济领域全面发展,土地资源的价值在其中得到充分发挥;农业技术的革新,推动土地生产效益快速提升;地产资源不再是单向集中,而是在市场中多向流动。

总之,18世纪的家族地产模式造成了英国土地资源的浪费与变相闲置;但此后的社会经济转型,却将这一顽固保守的家族观念送进历史坟墓之中,土地资源也最终得以解放。因此从英国家族地产中可见,单纯的土地集中并不代表产值能大幅增长,也为我们今天的经济发展带来很多值得深思之处。

[1]Lawrence Stone, Jeanne C. Fawtier Stone.AnOpenElite?England1540-1880, Oxford, New York: Oxford University Press, 2001.

[2]H. J. Habakkuk. “English Landownership, 1680-1740”, Economic History Review, Vol. 10, No.1(February 1940).

[3]Jonh Cannon.AristocraticCentury:thePeerageofEighteenth-centuryEngland, Cambridge: Cambridge University, 1987.

[4]George Bourne. “Vestiges”, in Denys Thompson,ChangeandTraditioninRuralEngland,AnAnthologyofWritingsonCountryLife, Cambridge: Cambridge University, 1980.

[5]G. E. Mingay.EnglishLandedSocietyintheEighteenthCentury, London & Toronto: Routledge and Kegan Paul, University of Toronto Press, 2007.

[6]G. E. Mingay.LandandSocietyinEngland1750-1980, London & New York: Longman, 1994.

[7]沈汉:《英国土地制度史》,上海:学林出版社2005年版。

[8]阎照祥:《英国近代贵族大地产论略》,载《史学月刊》2003年第8期。

[9]陈志坚:《论“家产析分契约”的性质和作用——兼评英国家庭史研究中的“变革与延续之争”》,载《世界历史》2008年第4期。

[10]郭爱民:《工业化时期英国地产代理制度透视》,《世界历史》2011年第3期。

[11]郭爱民:《工业化时期英国的土地流转与社会心态》,载《世界历史》2012年第4期。

[12]Colin Brooks.“Public Finance and Political stability: the administration of the Land tax, 1688-1720”, The Historical Journal, Vol. 17, No. 2 (June 1974).

[13]E. C. Johnson.TheBedfordConnection:the4thDukeofBedford’sPoliticalInfluence, 1732-71 Ph. D. thesis, Cambridge University, 1980.

[14]Wikipedia: English country house, http://en.wikipedia.org/wiki/Country_seat, last modified on 26 June 2014.

[15]Mark Girouard.LifeintheEnglishCountryHouse:ASocialandArchitecturalHistory, New Haven: Yale University Press, 1978.

[16]Giles Worsley.England’sLostHouses, London: Aurum Press, 2002.

[17]Leo Mckinstry, Rosebery.AStatesmaninTurmoil, London: John Murray, 2005.

[18]Daniel Defoe. “A Tour through England and Wales”, From G. E.Mingay,LandandSocietyinEngland1750-1980, London & New York: Longman, 1994.

[19]咸鸿昌:《圈地运动与英国土地法的变革》,载《世界历史》2006年第5期。

责任编辑 胡章成

On the Family Landed Property of Eighteenth Century in Britain

ZHANG Xun-shi

(DepartmentofHistory,NanjingUniversity,Nanjing210093,China)

In the social background of eighteenth Century, holding Family Landed Property was popularized in Britain. The Family Landed Property was composited by two parts, land and seat (or house), both of which had not maintained for economic effect only with different uses. From impacts of family security and patriarchal mores, the distribution of interests of landed property in families was shaped like trees waht the heir who was direct line of descent owned main trunk and the other members owned secondary stems, and, that the main trunk was protected in a indivisible form forever. For the effect of mores of Family Landed Property, land was being centralized continuously. And then, there was a negative situation about Family Property mode, the land’s utilization was inefficient, and there was no any more mobile of landed property in market.

eighteenth century; Britain; landed property; family; social mores

张迅实,南京大学历史学系博士生,研究方向为英国史。

国家社科基金(13BSS029)

2014-09-15

K561.4

A

1671-7023(2015)01-0133-08