老牛仔绝不吃全斋

悉尼卡通

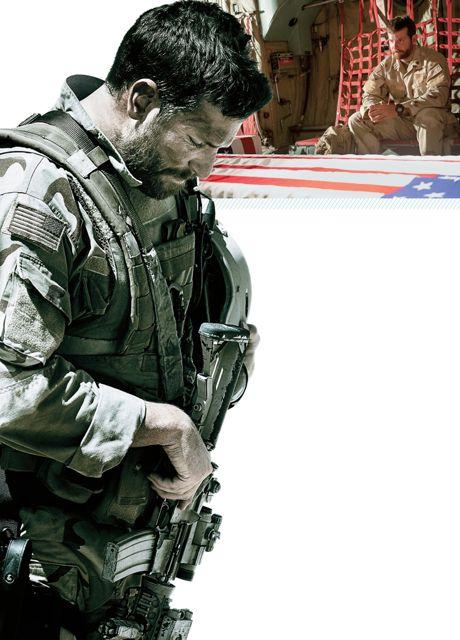

《美国狙击手》仅摘得奥斯卡最佳音效剪辑的技术奖。丝毫不妨碍这部描写美军战史最强狙击手克里斯·凯尔的传记电影以超过3亿美元的成绩刷新了八旬名导克林特·伊斯特伍德的个人票房纪录。影片在获得巨大商业成功的同时,也因对战争的暧昧态度而引起争议。例如刚刚因《刺杀金正恩》而化身自由派斗士的塞思·罗根就发推嘲讽该片就像《无耻混蛋》中戈培尔为弗雷德里克·佐勒(丹尼尔·布鲁赫饰演的德军狙击手)制作的宣传片。那么《美国狙击手》到底是一曲自由派嗤之以鼻的“忠诚赞歌”,还是一则感人至深的边塞诗篇,我们还是得用影像说话。

本作中,伊斯特伍德延续了一个“稳”字,稳到让人感叹在电影叙事手段越发语不惊人死不休的今天,看到这样平和中正的作品,一股不怒自威的浩然正气迎面而来。但他的“稳”不是传统类型片手段的流俗。不要被评论中看到的“美国主旋律”这样的语汇欺骗了,除了结尾克里斯·凯尔的真实送葬及葬礼场面,这部电影与国家意识形态一点边都不沾,一切回归到人。老牛仔所思所想,只是以凯尔的回忆录为蓝本,尽可能真实地把战争搬演,将主人公从英雄和“拉马迪恶魔”(凯尔的伊拉克对手对他的称呼)还原为一个普通人。为了达到此种效果,伊斯特伍德不惜将传统传记片中所有刻意凸显主角的戏剧设置全部打破,甚至故意将本来可以做成戏剧高潮的场面回避。除了开场第一枪带出前史,全片顺叙方式几成流水账,不厌其烦地将凯尔的生命轨迹娓娓道来,甚至生怕观众从凯尔身上看出一星半点兰博的味道而刻意把素材进行均摊式分配。在对凯尔本人的描摹上,伊斯特伍德不仅回避了动作片中常见的主角光环,对“心理阴影—社会批判”这种战争片极易堕入的看似高大上的反英雄模式同样避之不及。他要带给观众的凯尔,并非英雄凯尔,而是一个合格的大兵,挣扎回归家庭的丈夫和父亲,竭力保护羊群的牧羊犬罢了。

凯尔故事抽离掉神话叙事之后,虽余料仍劲,但确实显得平和恬淡很多,恬淡得好像你在回顾某位邻人的生命,只是他的职业恰好是杀人。然而,某种意义上讲,《美国狙击手》与许鞍华的《黄金时代》落入同样的困境:以普通人视角写名人,但真被描成普通人了,却又未免让人疑问——我看它作甚?这样的问题,伊斯特伍德当然有所考量。一方面,虽然对战斗戏他更多只是搬演,而非炫耀,但这些戏本身还是抢镜。凯尔与伊拉克狙击手的决斗就成一条暗线,总算是串戏不散,而凯尔那记打破远距离狙击纪录的高光时刻,片中也破天荒地又是慢镜又是聚焦子弹着力表现。所以,感官刺激与戏剧性这些惹人食指大动的荤腥面前,老牛仔可绝不吃全斋。另一方面,战争创伤、心理挣扎这些常用的战争反思哏儿,老牛仔都沾了边,开场戏便是这样的设计,只是他这次不再像《硫磺岛来信》那样煽情,只是浅尝辄止,总有意无意地提醒你:该说的我都说到了。总之,这个人既是普通人,又是英雄;这电影既克制内敛,又暗里煽情。场面上、骨子里,这部影片都触碰到了,还显得不落俗套。

这种超然论调一直是伊斯特伍德的坚持。一方面他是民主党盘踞的好莱坞最知名的共和党演员之一,但另一方面他又绝非茶党这类激进保守派的拥趸。这样的中间路线在奥巴马第二任期站队越发明确的美国社会中并不是太受欢迎。这部《美国狙击手》一边让他抒发了自身立场,一边将自身界限划清,绝不触碰麻烦多多的伊战性质辩论,绝不落入“逢驴必反”的陷阱。一如他平稳持重的手法,这种傲视独立的坚持,无论你喜爱与否,在一切均可解构的当下,都已是稀缺资源。所以,本片根本谈不上“好莱坞公然回归右翼”的旗帜,只不过老人家心中坚守的不是自由左派绥靖高论,而是拾起饱含人道主义与开拓勇气的美国精神。后现代的马戏席卷人们视野时,戴着批判面具的诋毁与标新立异的非难在过往的崇高之上踩下一个又一个脚印。只有这位孤独刚毅的老人将污迹擦去,用最为朴实诚恳的方式,使属于莱克星顿、属于葛底斯堡、属于奥马哈海滩的荣光重新振奋,将煽动下分裂的新大陆重新凝聚。这才是影片最大的意义。

等到这些珍贵品质真的消失的那天,人们早已慵懒其中的自由也将随之而亡,或许那时,埃德蒙·伯克的话才会被人重提:“邪恶盛行的唯一条件,是善良者的沉默。”

克里斯·凯尔不曾沉默,克林特·伊斯特伍德也没有。