中国与世界的早期接触:以彩陶、冶铜术和家培动植物为例*

宋亦箫

中国与世界的早期接触:以彩陶、冶铜术和家培动植物为例*

宋亦箫

文章选取水洞沟文化勒瓦娄哇技术、彩陶、冶铜术、家培动植物中的绵羊(世系B)、黄牛和小麦等文化因素,在前人研究的基础上,论证它们来自域外,是中国与世界接触的最早一批证据和联系纽带。以这些文化因素的传播为代表的早期中外接触通道,在中国北方以北的欧亚草原,而不是大家习以为常的绿洲丝绸之路。

中国与世界 早期接触 彩陶 冶铜术 家培动植物

一、绪论

今天的学术界,对于中国与世界的早期接触问题,或者说早期中外关系问题,以关注秦汉以后的中外文化交流者居多,此前的中外关系,能关注且相信中外开始接触可以延伸到青铜时代的人并不太多,至于远至石器时代的中外接触问题,探究者更是少之又少,且多数集中在考古界。这少之又少的研究者中,又多有两种根深蒂固的思维误区,从而或多或少影响了他们的最终判断和结论。

本文从分析研究现状出发,在点出需要破除两种思维误区的前提下,以彩陶、冶铜术和部分家培动植物作为证据,重新思考中国与世界的早期接触史,以期为这一重大问题提供一得之见,就教于方家。

1.研究现状

中外早期接触问题,国外学者在接触中国文化后,因有可资比较的开阔视野之便,其研究要早于中国学者。17、18世纪,在考古学尚未诞生之际,一些学者(教士)在泛埃及论的基础上主张中国文化埃及传入说*江晓源:《中国天学的起源:西来还是自生》,载江晓源、钮卫星:《天文西学东渐集》,上海书店出版社,2001年,第3页。。19世纪,法国学者拉克伯里力倡中华民族迁自巴比伦*Albert tienne Terrien de Lacouperie, Western origin of the early Chinese civilization, Adamant Media Corporation, 2005.,日本学者白河次郎、国府种德则进一步发挥拉氏之说*(日)白河次郎、国府种德:《支那文明史》,上海竞化书局,1903年。转引自李帆:《拉克伯里学说进入中国的若干问题》,载《古今中西交汇处的近代学术》,北京师范大学出版社,2010年,第93~102页。,1913年,英国教士鲍尔也提出与拉克伯里相同的观点*C. J. Ball, M. A., D. Litt., Chinese and Sumerian, Oxford University Press, 1913.。这些“中国文化西来说”,在中国发现石器时代遗址后,自然都偃旗息鼓。且他们表达的是中国文化的整体外来,也不属于本文要讨论的中外文化接触问题。

真正属于探讨中外早期接触的命题,要到1921年安特生发掘了仰韶村新石器时代遗址且认为这是中国固有的土著文化后才算开始。中国发现石器时代遗址后,安特生*安特生著、袁复礼节译:《中华远古之文化》,文物出版社,2011年。、阿尔纳*阿尔纳著、乐森璕译:《河南石器时代之着色陶器》,农商部地质调查所,1925年。、高本汉*B. Karlgren, “Andersson’s arkeologiska studier i Kina”, New Society of Letters of Land, Vol I:142-153(1924).等人认为以仰韶文化为代表的彩陶是外来文化因子,也即是说,在新石器时代晚期,有一支以彩陶为代表的先进农业群体,进入中国的黄河流域,汇入原有的文化中从而形成一种全新的中国史前文化*陈星灿:《中国史前考古学史研究》,三联书店,1997年,第125页。。但他们在判定彩陶西来的路径时想当然地认为是新疆、甘肃,结果未得到后来的考古发现的支持,这使他们对自己的“观点”将信将疑。阿尔纳则认为除了彩陶,仰韶遗址所出鼎、鬲、小口尖底瓶、石环、贝环等也是从西方起源的*阿尔纳著、乐森璕译:《河南石器时代之着色陶器》,农商部地质调查所,1925年,第25页。。这种认识在现在看来显然不符合事实,正是这些错误认识夹杂在一起,使得他们的基本观点彩陶西来说不仅未能得到巩固反而受到了强烈质疑。

1923年,两位法国神甫兼古生物学家桑志华和德日进发现了宁夏水洞沟旧石器时代遗址,揭开了该遗址中的勒瓦娄哇技术与西方关联讨论的序幕*高星:《悠古神奇水洞沟》,《中国文化遗产》2008年第4期,第72页。,将中外文化接触问题一下子提前到旧石器时代晚期。这场讨论也一直延续到当下。有关旧石器时代中外文化接触问题,我们将在本节第三小节专门总结,此处不赘。

苏联考古学家列·谢·瓦西里耶夫出版于1976年的《中国文明的起源问题》*(苏)列·谢·瓦西里耶夫著、郝镇华等译:《中国文明的起源问题》,文物出版社,1989年。,是探讨中外早期接触问题的里程碑式著作。他提出的“梯级-传播”理论,有别于传统的文明起源一元论或多元论。如果说此前中国文明起源是在西源说和本土说之间的争论,瓦氏提出的则是“融合说”*江晓原:《中国天学的起源:西来还是自生》,载《天文西学东渐集》,上海书店出版社,2001年,第12页。,即从上古开始,中外之间、东西方之间便发生了文化接触,外来文化深刻影响了中国文明的起源和发展*(苏)列·谢·瓦西里耶夫著、郝镇华等译:《中国文明的起源问题》,文物出版社,1989年,第362~367页。。大多数中国学者不认同瓦氏的结论,仅将瓦氏著作作为了解域外传播论派的一个窗口和批判中国文化外来说的一个靶子。只是,那些用以批判的依据,比起瓦氏的论据更成问题。

英国学者李约瑟所著《中国科学技术史》一向为中国知识界所津津乐道。但我们的乐道是有选择性的,我们乐道于李约瑟在书中对中国古代科技文明的推重,却有意无意忽视李约瑟反复提到和肯定的诸如中国远古天学知识的巴比伦来源*(英)李约瑟:《中国科学技术史》第四卷,科学出版社,1975年,第7~8页。、冶铜术的单一起源*(英)李约瑟:《中国科学技术史》第一卷,科学出版社,1990年,第85、241页。等观点。如果客观评价李约瑟思想,他重视文化传播论,认为中国远古文化受到西方影响的观点一样是真知灼见。

中国学者呼应国外汉学中的中国文化西来说和文明起源问题,始于20世纪初年。当时,他们中的多数人纷纷接受西方学者提出的中国文化巴比伦来源说,但这种接受有它的目的:作为排满革命的学术依据。因此政治考量大于学术理性。时过境迁,也就很容易放弃这一主张。只有郭沫若、苏雪林、凌纯声、杨希枚等在专深研究的基础上,有所坚持和发展。郭沫若透过《释支干》等名篇,一直未曾放弃他关于巴比伦天文学在极早期传入中国的诊断*郭沫若:《释支干》,郭沫若《郭沫若全集(第1卷)·考古编》,科学出版社,2002年。。苏雪林集几十年之功精研屈原赋,发现屈原赋中存在大量域外文化因子,撰成《屈赋新探》四卷本,在台湾辗转出版,现武汉大学作为百年名典丛书在大陆予以再版,形成完璧*苏雪林:《屈原与〈九歌〉》,《天问正简》,《楚骚新诂》,《屈赋论丛》,武汉大学出版社,2007年。。凌纯声曾写出大量篇幅探讨中外文化交流问题,这些成果主要集中在他的一本论文集和五本专刊中*凌纯声:《中国边疆民族与环太平洋文化》,联经出版事业公司,1979年;凌纯声:《中国与海洋洲的龟祭文化》,中研院民族学研究所专刊之二十;《中国远古与太平印度两洋的帆筏戈船方舟和楼船的研究》,中研院民族学研究所专刊之十六;《树皮布印文陶与造纸印刷术发明》,中研院民族学研究所专刊之三;《台湾与东亚及西南太平洋的石棚文化》,中研院民族学研究所专刊之十;《美国东南与中国华东的丘墩文化》,中研院民族学研究所专刊之十五。台湾南港。。杨希枚研究过殷墟人骨,认为其异种系的可能性大于同种系*杨希枚:《安阳殷墟头骨研究》,文物出版社,1985年。,他还长期搜集过可资比较的中外纹饰资料,后来交给芮传明和余太山,由他们写成《中西纹饰比较》著作,成为透过古代纹饰研究中外文化交流的佳作*芮传明、余太山:《中西纹饰比较》,上海古籍出版社,1995年。。

当代中国学者在中外文化早期接触问题上,做着两方面工作。一方面以精细的论证在清算过去汉学家的一些失误。例如严文明先生的名文《甘肃彩陶的源流》,论证出甘肃彩陶东早西晚,而不是安特生等人预想的西早东晚,从而否定了新疆、甘肃乃彩陶东来通道的看法。中国学者以此文所奠定的结论,否定了安特生等人的中国彩陶西来说。但其实另一方面,是拓展并细化对中外文化早期接触问题的研究,例如李水城*李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》,2005年第3期。、刘学堂*刘学堂、李文瑛:《中国早期青铜文化的起源及其相关问题新探》,《藏学研究》(第3辑),四川大学出版社,2007年。、杨建华*杨建华、邵会秋:《中国早期铜器的起源》,《西域研究》,2012年第3期。对中国早期铜器与域外关系的讨论,袁靖*袁靖:《中国新石器时代家畜起源的问题》,《文物》,2001年第5期;袁靖:《绵羊和黄牛何时进入中国》,《科学画报》,2012年第12期。、赵志军*赵志军:《公元前2500~1500年中原地区农业经济研究》,《科技考古》(第2辑),科学出版社,2007年。对家培动植物中可能属外来动植物的讨论,都给予我们极大的启发和支持,我们将在本文中秉承他们的研究思路,但也会提出不一样的外来文化传播路径和首入地问题。

吴耀利先生曾连续著文讨论中国彩陶的起源问题*吴耀利:《略论我国新石器时代彩陶的起源》,《史前研究》,1987年第2期;吴耀利:《我国最早的彩陶在世界早期彩陶中的位置》,《史前研究辑刊》,1988年。。他通过世界彩陶的大范围比较,在肯定世界早期彩陶有共同特征的前提下,得出中国彩陶是独立起源、其起源地在关中的结论。笔者感谢他梳理世界彩陶时所提供的广泛资料线索,但不完全同意他的观点,后文将辟专节探讨。

总之,关于中外文化早期接触问题,虽经历了三四百年断断续续的研究,经过了几次主流观念的反复,积累了大量研究资料和成果,但待解决的问题仍然很多。现今,最主要的问题集中在外来文化的传播路径和传入地上。笔者将为此提出既能坚持外来文化影响过中国文明的起源和发展,也能部分弥合反对意见的新看法,其不当之处,请方家多多指教。

2.要破除的两个思维误区

在中国与世界早期接触或者说早期东西文化交流研究过程中,中外学者最容易犯的第一个思维误区是:早期东西文化交流,新疆是必经之地。20世纪初期,中外学者在这种错误思路和逻辑上建立起来的中外早期联系,经后来者论证出的新疆彩陶、铜器等文化因素的出现明显晚于其东西两侧的东、中亚这一观点的驳难,而被“合理”推翻。正反双方之所以都认可这种驳难,是因为他们都认为新疆乃早期东西文化交流必经之地是理所当然。现在发现新疆承担不了这个重任,就只好推倒中外文化早期接触这座大厦。这似乎是一种将孩子连同洗脚水一起倒掉的做法。如果我们能转移视线,将中外文化早期接触地带移出新疆,推至其北边的欧亚大草原,在看似山重水复疑无路之际,或许柳暗花明,别有洞天。

第二个思维误区只在中国学者中出现,那便是:以本民族自创自发文化为荣,以采借吸纳他族文化为耻。在这种民族主义的思维定式作用下,部分中国学者感情上、主观上就反感中国文明起源和发展受到外来文化影响的观点,他们在批驳、反证中外文化有早期接触并大受影响的观点时就难以做到客观公正。而这正是学术研究的大忌。

今日的中外文化早期接触研究,只有克服掉上述两种思维误区,才能放下包袱,重新前进。

3.东西方文化最早接触的蛛丝马迹

说到东西方文化最早接触问题,宁夏水洞沟遗址是一个重要的风向标*侯亚梅:《水洞沟:东西方文化交流的风向标?——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》,《第四纪研究》,2005年第6期。。

水洞沟文化属旧石器时代晚期,其地质年代为晚更新世中期,距今约2.6-1.4万年*宁夏文物考古研究所:《水洞沟——1980年发掘报告》,科学出版社,2003年。。该文化最耸动中外学者视听的是勒瓦娄哇技术和石叶技术。勒瓦娄哇技术是指一种预制石核技术,在将石片从燧石石核上剥离下来之前,先将石核加以修理。经修理后的石核,象个倒置的龟甲。打下的石片,一边平整,一边凸起。锐利的刃缘很象一把石刀*中国大百科全书考古学编辑委员会:《中国大百科全书·考古学》,“勒瓦娄哇文化”,中国大百科全书出版社,1992年,第268-269页。。这种技术代表更新世中古人类行为与认知发展的演化。勒瓦娄哇技术成品,带有可预测性。这体现了人类认知能力的提高*邓聪:《追寻东方的勒瓦娄哇技术——宁夏水洞沟遗址的世界性意义》,《中国文物报》,2012年1月6日第7版。。该技术产生于旧石器时代早期的欧洲,旧石器时代中期已盛行于亚欧大陆,但其技术的内涵、原料的使用等,存在较多的变易因素*邓聪:《追寻东方的勒瓦娄哇技术——宁夏水洞沟遗址的世界性意义》,《中国文物报》,2012年1月6日第7版。。勒瓦娄哇技术产生后,向四周传播。从1923年发现水洞沟遗址开始,中外人类学家陆续关注勒瓦娄哇技术由欧亚西部向东部的传播问题。在1928年发表的水洞沟遗址发掘报告中,步日耶等认为水洞沟石器“好象处在很发达的莫斯特文化和正在成长的奥瑞纳文化之间的半路上,或者这两个文化的混合物”。我国学者在21世纪初的最新认识形成了与八十年前法国学者的呼应,认为水洞沟文化既有华北旧石器时代晚期文化的一般特征,但更具有与后者不同的明显特征,是我国最具有欧洲旧石器时代文化传统的单独类型*宁夏文物考古研究所:《水洞沟——1980年发掘报告》,科学出版社,第215页。。

勒瓦娄哇技术在东方的发现,除了水洞沟,还有内蒙古榆树湾*张森水:《内蒙古中南部和山西西北部新发现的旧石器》,《古脊椎动物与古人类》,1959年第1期,第33页。、金斯泰洞穴*王晓琨、魏坚等:《内蒙古金斯泰洞穴遗址发掘简报》,《人类学学报》,2010年第1期。、新疆骆驼石*高星:《悠古神奇水洞沟》,《中国文化遗产》,2008年第4期,第86页。、交河故城*解耀华:《交河故城保护与研究》,新疆人民出版社,1999年,第3页。、山西塔水河*杜水生:《山西陵川塔水河遗址石制品研究》,《考古与文物》,2007年第4期。、黑龙江十八站*张晓凌、于汇历、高星:《黑龙江十八站遗址的新材料与年代》,《人类学学报》,2006年第2期。等遗址,均处于中国北部。而处在亚欧大陆东西连接线上的南西伯利亚和蒙古国,都拥有大量勒瓦娄哇石器。侯亚梅因此认为,代表典型西方旧石器时代中期文化的勒瓦娄哇石核,由西向东传播,在后来出现的“丝绸之路”的北部,在广大的中亚和东亚北部地区,东方与西方的人群之间的流动以及文化的交流一直存在,它实际上造就了一条史前文化的传播之路,建议将其命名为“石器之路(Lithic Road)”*侯亚梅:《水洞沟:东西方文化交流的风向标?——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》,《第四纪研究》,2005年第6期。。

二、世界彩陶的流布及首入东亚大陆的地点和时间

有学者认为,中国彩陶的出现和消失,明显地是一种运动、一阵文化风。中国的东部、东北部、东南部,甚至西南部,受彩陶的影响都没有中原或西北部那么深厚,彩陶花纹的呈现亦不过是中原式样的延续、分枝或整理,更重要的是出没期恰好较中原滞后*程一凡:《中国考古学中的动静异同》,《中原文物》,2004年第2期。。这是说中国彩陶本身有一个共同的起源,是一场有头有尾的流行风。其“头”在关中地区*吴耀利:《略论我国新石器时代彩陶的起源》,《史前研究》,1987年第2期。。

既然中国彩陶有共同的源流关系,而彩陶并不仅见于中国,在亚欧大陆的新石器时代,从东亚的黄河流域,一直向西延伸,经中国的甘肃和新疆、中亚、伊朗、乌克兰,直到巴尔干半岛,分布着一条长达一万多公里的“彩陶文化带”*王钺等:《亚欧大陆交流史》,兰州大学出版社,2000年,第19页。。那么世界各地区彩陶之间,会是什么关系呢?它也会像中国内部各地区的彩陶一样,有着共同的源流关系吗?下面试作分析。

尽管亚欧大陆新石器时代的彩陶形成带状分布,地域上的毗邻关系有助于说明它们之间或许存在源流关系,但还得具备两方面关联,才能坐实这一看法。一方面是彩陶施彩纹饰和观念上的类同;另一方面是各地彩陶出现时间能从空间上排比出时间差,即从起源地到各传播地有一个彩陶渐趋晚出的滞后期。

先看第一个“关联”。在世界各地最早的彩陶中,有两个十分显著的共同特征。一个是彩绘颜料都是以红彩或者以红彩为主;另一个是纹饰上都以围绕器物口沿一周的宽带纹为标志。从而形成了早期彩陶以红宽带纹为主的世界性特征(图一)*吴耀利:《我国最早的彩陶在世界早期彩陶中的位置》,《史前研究辑刊》,1988年,第95~96页。。在远古人类的思维意识中,红色代表鲜血和生命,其在陶圆器口沿施一周红宽带纹,体现了早期人类的生殖和再生巫术思想。这种巫术心理和表达方式的同一,将其看作是观念的传播比看作是纯属巧合或心理的一致要更可信得多。

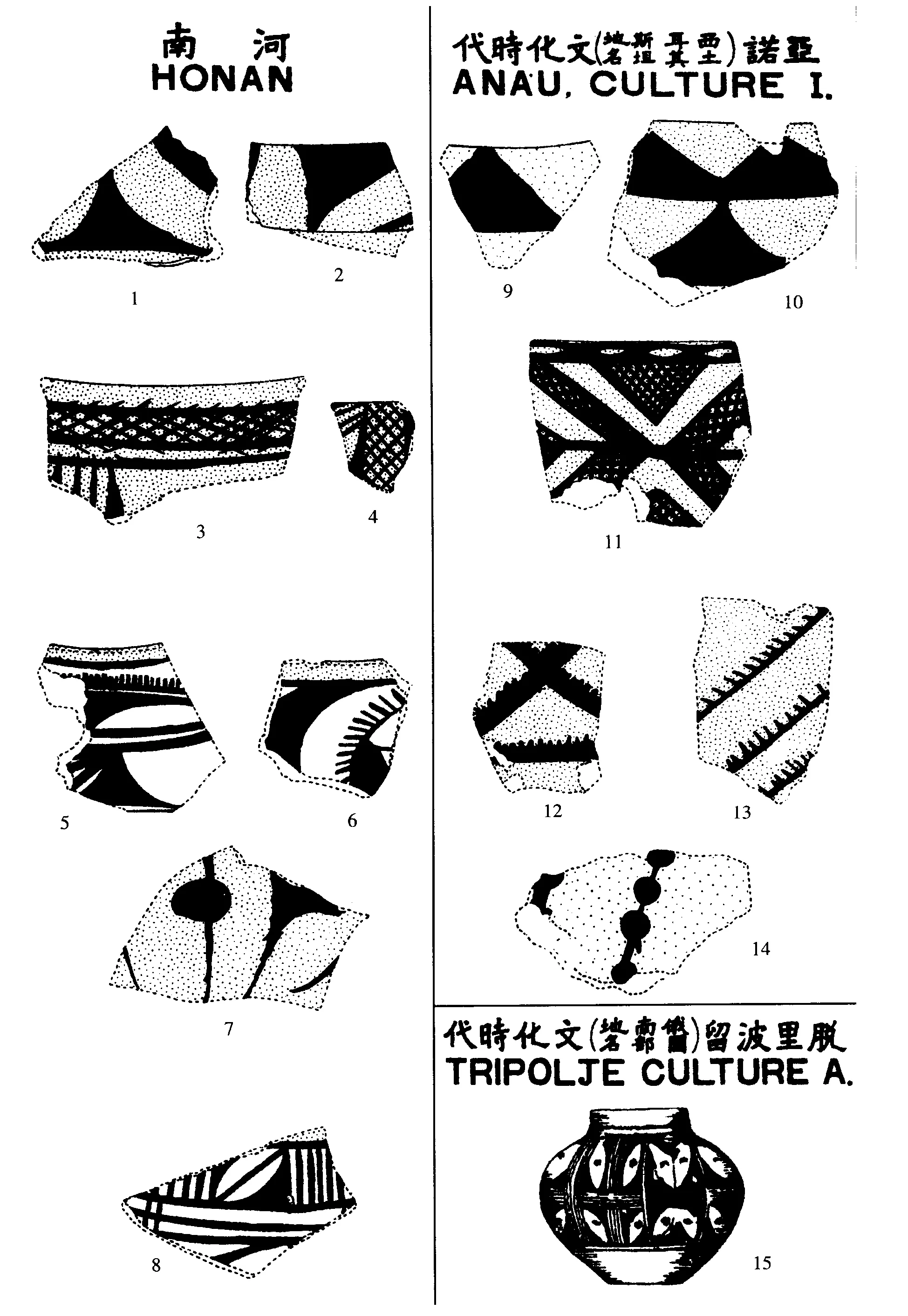

除了最早期彩陶红宽带纹的类同,在彩陶继续发展的中后期,东西方彩陶彩绘纹样的雷同不绝如缕。最有名的是安特生将仰韶村、安诺、特里波里三个遗址的彩陶所作的对比(图二)。我们可看到,仰韶与安诺在三角纹、网格纹、睫毛纹、联珠纹,仰韶与特里波里在叶脉纹等纹饰上的相似之处。

图二 河南仰韶、安诺、特里波里三处彩陶比较(引自安特生《中华远古之文化》图十三)

其他纹饰上的共性还有:东西方都有三角纹排成一排形成的锯齿纹;用两个对顶三角形图案表示动物和人物躯体,有的还在这些动物躯体图案内绘上斜格纹和点纹;还有东西方彩陶中互见的“十”字纹、“卐”字纹、横“S”纹、公牛花纹等等纹饰。这些大量的相似纹饰,用巧合来解释是不足以令人信服的,只能考虑它们之间存在源流关系才符合实际。那么,它们之间若有源流关系,谁是源,谁又是流呢?

再看第二个“关联”。吴耀利先生为研究中国最早的彩陶在世界早期彩陶中的位置,曾综合排比过世界各地最早彩陶出现的时间,制成一表(表一)*吴耀利:《我国最早的彩陶在世界早期彩陶中的位置》,《史前研究辑刊》,1988年,第95页。,可资借鉴。由此表可知,西亚的伊拉克、伊朗等地彩陶出现最早,可早到公元前6000年,随后是中亚、叙利亚、土耳其、中国、希腊、巴基斯坦、埃及、美洲等地,各地在彩陶出现的时间上,显然存在一个西亚的伊拉克、伊朗等地最早,其它各地则呈现出与两伊之地越远越晚的趋势。这种现象加上早期彩陶在颜料、纹饰方面的类同,似乎可理解成世界彩陶是以两伊之地为源头,再向其东、西两侧传播扩散而成。当然,在传播扩散的过程中,彩陶自身会有丰富和发展,由于不断吸收传播线路上的土著文化因子,彩陶纹饰也会得以丰富和变化。

依据下表,中国最早彩陶出现于公元前5300年左右,属于老官台文化。这似可解释为,西亚彩陶经过一站站接力传递,大约经过了700年便传到了东亚大陆腹地。

至于传播路径,依据各地彩陶的相似度及存在时间,推定为西亚-中亚-欧亚大草原-中国关中,而不是中外学者一直以来认为或作为反驳彩陶西来靶子的新疆、甘肃“丝绸之路”一线。严文明先生曾著宏文《甘肃彩陶的源流》,证明甘肃彩陶源于关中,其越往西彩陶出现越晚,从而“否定”了“彩陶文化西来说”,后来新疆彩陶被证实部分来自甘肃,属时代更晚的青铜时代,再次“坚定”了中国彩陶独立起源的信念。殊不知,西来彩陶根本就不是走的丝绸之路,而是其北边的草原之路,率先到达关中后,再分别向东西两侧传播,向东进入河南、山东,向西进入甘青和新疆。所以我们看到的陕甘新(新疆东部)彩陶越往西越晚,正是因为它们传自关中的缘故。

依据老官台文化及其后来的仰韶文化彩陶特点,并与西方彩陶比较,可知西来彩陶并不是只东传过一次,而是续有东来,至少在老官台文化和仰韶文化各传来一次。也即是说,以彩陶为标志的中外文化早期接触,有一个持续影响和交流的过程。

表一 世界各地最早期彩陶出现时间表(引自吴耀利《史前研究辑刊》1988年文)

三、冶铜技术进入东亚大陆及其本地化

人类发现并利用铜金属始于距今约9000年的安那托利亚地区。约7000年前,人工冶炼的铜制品开始在西亚的两河流域和伊朗高原出现,标志着冶铜术的诞生。在进入真正的锡青铜时代以前,曾有很长一段时间使用红铜和砷铜*梅建军:《我们的祖先何时开始使用铜器》,《科学画报》,2012年第12期;李水城:《与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》,2005年第3期,第239页;华觉明等:《世界冶金发展史》,科学技术文献出版社,1985年,第16页。。冶铜术在西亚诞生后,像彩陶一样,逐步向四周扩散。李约瑟对冶铜术的发明曾简洁地发表过看法:“确实很难令人相信,青铜的冶炼曾经过多次的发明”*李约瑟:《中国科学技术史(第1卷)》导论,科学出版社、上海古籍出版社,1990年,第241页。。毕安祺(Bishop)曾绘有一幅极圈投影图(图三),标示古代世界使用青铜的地区,将其大略分成四区,其出现青铜的顺序是①巴比伦②埃及③印度河流域④早期中国。这是符合离冶铜术和青铜起源地距离越远青铜出现也越晚的文化传播规律的。

图三 古代青铜使用地区极圈投影(引自李约瑟《中国科学技术史》第一卷P85)

根据考古发现,中国早期铜器和冶铜遗址集中分布于中国西北、中原、北方和海岱(今山东一带)这四个地区。西北地区发现的铜器达千件以上,为数最多,分布最广;中原地区其次,河南二里头遗址出土早期铜器达数百件之多,并出现了礼器;北方地区排第三,已发现早期铜器将近百件,主要集中在内蒙古地区;海岱地区发现的早期铜器最少,总数为20余件*梅建军:《我们的祖先何时开始使用铜器》,《科学画报》,2012年第12期。。综观这些铜器和冶铜遗存发现地点,都位于中国北方,在铜器数量上甘青和新疆所在的西北地区最多,海岱地区最少。中国早期铜器所在的地理位置和数量上的分布特征,符合源自近东经欧亚大草原传播而来这一空间背景。

关于中国早期铜器成分,据研究*李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》,2005年第3期,第262页;潜伟等:《古代砷铜研究综述》,《文物保护与考古科学》,2000年第2期,第48~49页。,甘青地区的四坝文化和新疆东部的林雅文化、焉不拉克文化经历了如同西方多数古代文明一样的红铜-砷铜-锡青铜发展阶段,中原龙山文化、二里头文化、甘青河湟地区齐家文化是从红铜发展到锡青铜。但在龙山文化晚期和二里头文化中也发现了零星几例砷铜。由此我们发现,中国早期铜器成分特征与西方比较,其发展阶段既有一致之处,也有不一致之处。其一致之处是甘青西部和新疆地区与西方一样,都经历了完整的红铜-砷铜-锡青铜三个发展阶段。它们距西方冶铜术起源中心略近,反映了两者间更紧密的影响关系。其不一致之处是甘青东部和中原地区砷铜器的缺失或微弱。它们距冶铜术起源中心最为遥远,铜器出现时间也最晚。出现这种铜器成分分布特征的合理解释只能是:自西而来的冶铜术,其发展的三个阶段完整影响到中国北方的西部,但越往东,因距离越远,其影响力渐弱,自主性渐强,形成砷铜缺失或微弱影响,代之以红铜-锡青铜的变异发展模式。这正是中国北方中东部铜器发展特点并率先出现新式器类包括青铜礼器的深层原因。

中国早期铜器的种类,基本是各种小件兵器、工具和装饰品。小件兵器有刀、短剑、带銎戈、镞等,工具有匕、锥、透銎斧、铲、矛等,装饰品有耳环、扣、泡、镜、牌等,除带銎戈外,这些铜器都可以在欧亚草原铜器中找到原型。而戈是中国的特产,“銎”则是欧亚草原特质,有銎戈因此是中外两种文化因素的结合。二里头文化晚期出现铜容器爵、斝、盉、鼎,显然是利用冶铜技术对传统陶器的仿制创新。因此由早期铜器的种类特点,可以看出,绝大多数铜器是由域外传来的品类,但也有少数是冶铜术进入东亚大陆后模仿本地陶容器和石器(戈)的创新。

关于冶铜术传入东亚大陆的途径,首先可以排除从新疆到甘肃的这条丝绸之路。因为,最先发现铜器的地方是陇东东乡县的林家遗址,而河西走廊的铜器反倒是从陇东西传而去,甚至传播到新疆东部地区。这种情况类似于彩陶的出现和西传。

根据上述情况,我们认为冶铜术进入中国的首播地是甘肃东部的马家窑文化区,其传播路径是其北边的欧亚草原和蒙古高原。美国学者胡博认为,驰骋于欧亚草原上的阿凡纳谢沃文化、安德罗诺沃文化和塞伊马-图尔比诺文化等族群,都曾经充当过冶铜术东传的媒介者角色*(美)胡博:《齐家与二里头:远距离文化互动的讨论》,夏含夷主编:《远方的时习——〈古代中国〉精选集》,上海古籍出版社,2008年,第11~37页。。

我们还要看到,冶铜术进入东亚大陆,并非一锤定音,而是多次断点续传。这跟彩陶传入也非一蹴而就相似。最起码,东亚大陆在马家窑文化、齐家文化、四坝文化、二里头文化等阶段,分别接受过域外冶铜术的洗礼,这也是上述几种考古文化中铜器成分、种类差异的原因之一。

但是,中国北方当时的各文化族群,对于进入本文化的冶铜术,不是照单全收被动接受,而是在自身丰厚文化积淀的基础上,有选择、有创新。二里头文化时出现的泥范模具,更是该文化也是对冶铜术的重大技术创新。它一改过去的石范不精细、不好浇铸容器的缺点,开启了以后近2000年的中国青铜时代辉煌灿烂的青铜文明。

不惟中国冶铜术自北边的欧亚草原南下而来,即便是东南亚冶铜术,据最新研究*乔伊斯·怀特等著,陈玮译:《东南亚青铜技术起源新论》,《南方民族考古》,第七辑,科学出版社,2011年,第59~89页。,也不是从中国中原经逐步过滤,最后剔除掉中原色彩而形成自身特色的过程,而是在公元前2000年左右,以南西伯利亚的塞伊马-图尔比诺文化为源头,而进行的长距离、直接与完全的技术传播。尽管这之间可能是传播路径的中国西部还需要更多的考古发现来支持这一观点,但不妨碍这一观点的提出。这样,我们在以后的考古工作中,会更有方向性和目标。

四、家培动植物绵羊(世系B)、黄牛、小麦进入东亚大陆及对中华早期文化的影响

家养动物和栽培植物的起源和传播研究,一直是动植物考古研究的热点问题。目前,关于家培动植物绵羊、黄牛和小麦,经过动植物考古和分子考古的分工合作,其研究成果越来越受到学者们的关注和认可。

1.家绵羊

关于家绵羊的起源传播问题,目前的最新认识是:最早的家绵羊出现于距今10000年前的西亚地区*Peters J. von den Driesch A. Helmer D. The upper Eurphrates-Tigris basin: cradle of agro-pastoralism? In: Vigen J. D. , Helmer D. (Ed), The First Steps of Animal Domestication. New Archaeological Approaches, Oxbow Books, Oxford, UK. 2005.。根据遗传学研究,现代家绵羊存在三个不同的mtDNA世系,即世系A、B、C,世系A在东亚地区的频率最高,自东向西呈现逐步递减的趋势。世系B恰恰相反,其在欧洲呈现最高的频率,自西向东呈现逐步递减的趋势。世系C没有呈现明显的地理分布的趋势*蔡大伟等:《中国绵羊起源的分子考古学研究》,《边疆考古研究》(第9辑),科学出版社,2010年,第297页。。最近研究又发现两个世系D和E,但数量极少,可能是在三个原有世系基础上产生的新世系*蔡大伟、孙洋:《中国家养动物起源的古DNA研究进展》,《边疆考古研究》(第12辑),科学出版社,2012年,第449页。。

经进一步研究,A、B、C三个世系的分歧时间远远超过绵羊的驯化时间,而且历史上经历了群体扩张,这暗示绵羊经历了不止一次驯化事件*Pedrosa S, Uzun M, Arranz J J, et al. Evidence of three maternal lineages in Near Eastern sheep supporting multiple domestication events. Proc Biol Sci. 2005, 272(1577):2211-2217.。结合中国考古资料、古DNA和当代遗传数据,研究者认为在距今4000年前的中国绵羊群体中,存在两个世系A和B,其中世系A占有绝对优势,频率高达95.5%,世系B仅占4.5%。过去的大量研究已证明世系B起源于近东,至于世系A,根据上述古今地理分布情况,极有可能起源于中国*蔡大伟、孙洋:《中国家养动物起源的古DNA研究进展》,《边疆考古研究》(第12辑),科学出版社,2012年,第450页。。

中国考古学遗址中能明确是家绵羊的最早遗存位于距今约5000年属马家窑文化的甘肃天水师赵村墓地和青海民和核桃庄墓地。到距今约4000年,山西、河南等黄河中游地区的多个遗址发现了绵羊的骨骼。这显示出中国早期家绵羊有一个自西向东逐步扩散的过程。而且各遗址出土的绵羊骨骼数量随着时间推移明显增多,显示出饲养规模的扩大*袁靖:《绵羊和黄牛何时进入中国》,《科学画报》,2012年第12期,第22页。。

因此可以继续推断:在马家窑文化期,某外来人群带着世系B绵羊和绵羊驯化技术,来到甘青地区的马家窑文化分布区,在这里他们一方面继续饲养所带来的世系B绵羊,同时还着手驯化当地野生世系A绵羊,原住民也跟着学会了绵羊驯化和饲养技术,牧羊业逐渐兴盛起来。在当地被驯化的世系A绵羊因野生基数大,很快成为家绵羊的主体。随着东西方文化的继续交流,世系A绵羊也西传到中西亚和欧洲。根据甘肃和新疆的考古发现,可知世系B绵羊与彩陶和冶铜术一样,也是通过北方欧亚草原南下进入甘青地区的。

2.黄牛

在中国,黄牛是指牦牛和水牛以外的所有家牛,分为普通牛和瘤牛两个种。普通牛通常认为是在11000年前首先驯化于西亚,瘤牛则认为是在印度河谷被驯化*蔡大伟、孙洋:《中国家养动物起源的古DNA研究进展》,《边疆考古研究》(第12辑),科学出版社,2012年,第448页。。

中国境内的黄牛骨骼从距今9500年左右开始在北方出现,并且一直延续下来*袁靖等:《公元前2500-公元前1500年中原地区动物考古学研究》,《科技考古》(第2辑),科学出版社,2007年,第12~34页。。但早期的黄牛明显是野生,真正属驯化黄牛出现于距今4500年新石器时代末期的黄河流域。其证据是:一些遗址出土的全部哺乳动物中,黄牛所占比例都达到一定的范围,且在几个遗址都有数量逐渐增多的过程。这些遗址出土黄牛骨骼尺寸大小,与后来商晚期可以明确是家养黄牛的骨骼测量数据十分接近。这些遗址黄牛的食性分析也显示,黄牛食物以碳四类植物为主,可能是人工栽培植物粟、黍的茎叶*袁靖:《绵羊和黄牛何时进入中国》,《科学画报》,2012年第12期,第22页。。

对现代黄牛群体的mtDNA分析显示,现代普通牛群体中存在5个主要世系T、P、Q、E和R,其中T世系是最为常见的世系,可进一步分为T*、T1、T2、T3、T4、T5等6个亚系,关于这些亚系的起源,存在两种认识,一种认为全部起源于近东;一种认为T1起源于非洲,T4起源于东北亚,其余起源于近东。其他世系如P可能起源于欧洲北部或中部,R可能起源于意大利半岛,Q仍起源于近东*蔡大伟、孙洋:《中国家养动物起源的古DNA研究进展》,《边疆考古研究》(第12辑),科学出版社,2012年,第448页。。

吉林大学考古DNA实验室曾对新疆小河、青海长宁、内蒙古大山前等3个青铜时代遗址的28个黄牛遗骸进行古DNA分析。结果显示,所有样品都属于普通牛,没有瘤牛。青海样本全部属于T3,内蒙古样本T3、T4世系各占一半。新疆样本保存不好,不能区分T*和T3,以T*/T3表示,则T*/T3占79%,T2占21%*蔡大伟等:《中国北方地区三个青铜时代遗址黄牛遗骸分子考古学研究》,《科技考古》(第3辑),科学出版社,2011年,第106~111页。。这个结果说明,青铜时代的中国北方,黄牛世系可能都为起源于近东的T世系,则中国早期黄牛乃由起源于近东的T世系黄牛东传而来。如果认为T4起源于东北亚,则中国早期黄牛除了主体源于近东,也有小部分存在本地驯化现象。

由中国家养黄牛最早期遗址主要分布于甘肃永靖大何庄、秦魏家、河南淮阳平粮台、新密古城寨、禹州瓦店、柘城山台寺等甘东、豫北、豫东的齐家文化、河南龙山文化分布区,推测黄牛进入中国路线仍然是北方的欧亚草原,进入时间比绵羊略晚。

3.小麦

中国小麦的起源问题,虽然在中国学者中至少有三种不同看法,即西亚传入说、本土起源说和目前还不能下结论说,但主流观点已聚焦于西亚传入说*董玉琛、郑殿升:《中国小麦遗传资源》,中国农业出版社,2000年,第68页。。至于传入的时间、地点和路径,笔者曾撰文作过探讨*宋亦箫:《小麦最先入华的两地点考论》,《华夏考古》,待发表。,认为中国小麦是通过欧亚草原通道,分别于仰韶文化末期和龙山时代,分头进入中国的甘陕地区和山东地区。且认为小麦携带者也同时带来了冶铜术,这便是甘陕和山东地区冶铜术实然出现的原因。

4.世系B绵羊、黄牛和小麦给中华早期文化带来的积极影响

绵羊(世系B)、黄牛、小麦纷纷进入中国,给中华早期文明带来了积极影响。

首先是生业方式的改变。随同绵羊、黄牛而来的还有动物驯养术、畜牧技术和畜牧、游牧的生业方式。中国北方长城地带在新石器时代晚期还是农业地带,其后逐渐向畜牧、游牧经济转化,到战国时期,已形成纯然的游牧文化带*林沄:《中国北方长城地带游牧文化带的形成过程》,《燕京学报》(第14辑),北京大学出版社,2003年,第96、133页。。过去认为这种转变的主因是大约距今4300年的突然降温事件*林沄:《中国北方长城地带游牧文化带的形成过程》,《燕京学报》(第14辑),北京大学出版社,2003年,第102~103页。,降温使中国北方长城地带的气候开始由温湿转向干冷,变得不适于农业种植,而适合发展牧业。但我们认为气候变化只是原因的一个方面,更主要原因还是外来的绵羊、黄牛和畜牧技术,这两方面的合力才是中国北方长城地带游牧文化带形成的原因。

游牧业在中国北方的出现,深刻地影响了中国古代文化的兴衰演替,从此,古代中国一直保持着北方牧业、南方农业的二元生业经济模式。

其次,绵羊和黄牛在中国的出现,除了可以丰富当时人的肉食种类,提供绵羊、黄牛的次级产品外,还在祭祀礼仪方面发挥了重大作用。从距今9000年开始,在相当长的时间里,中国各地的众多遗址里可见到不少使用猪进行祭祀、随葬的实例,也有的是用狗。但到了距今4000年左右的遗址里,用牛和羊进行祭祀随葬的现象开始出现并越来越多,到商代形成“太牢”和“少牢”两种高规格的祭礼形式*袁靖:《绵羊和黄牛何时进入中国》,《科学画报》,2012年第12期,第23页。。太牢是牛、羊、豕三牲齐备,用于王一级的祭祀,少牢只用羊和豕,用于卿大夫一级的祭祀。可以看出,牛、羊变成了中华文明起源和早期发展阶段的重要牺牲,后来居上,其地位已超过猪和狗。

其三,小麦自仰韶文化末期和龙山时代进入中国北方后,以甘陕和山东两地为传播中心,由北向南,经过长时间的摸爬滚打和种植技术、食用方式的改良,终于在华夏立足,乃至喧宾夺主,取得一谷之下百谷之上的地位。小麦这位外来户和后来者,在扩张的过程中排挤掉了中国本土原有的一些粮食作物,如麻、菽等,也改变了中国人尤其是北方人的饮食习惯,形成了北方面食,南方饭稻的二元格局,强烈地影响到中国人特别是北方人的体格发育和饮食文化。

五、结论

中国与世界的早期接触,可以追溯到极早期的旧石器时代晚期。水洞沟文化及其石器制作技术——勒瓦娄哇技术,成为了最早期东西方文化交流的风向标。其后,历经新石器时代中晚期和青铜时代,早期中国与域外的接触持久而活跃。彩陶、冶铜术、家培动植物绵羊(世系B)、黄牛和小麦等文化因素,成为中外早期接触的最醒目标志,这些文化因子进入中国后,深刻影响了中华早期文化的发展和文明的形成。

中外早期接触的通道,在欧亚草原,正是通过它,遥远的中西亚与中国北方的陕甘宁地区、内蒙古以及海岱地区出现了持久的联系和交流。而历史时期形成的“丝绸之路”,只是到了青铜时代才渐有沟通,张骞通西域后才完善巩固,逐渐取代草原之路沟通东西的地位。这正是彩陶、冶铜术、家培动植物绵羊(世系B)、黄牛、小麦等最先进入的是陕甘宁地区、内蒙古地区和海岱地区,而不是新疆和河西走廊的根本原因。

Early contact between China and World: taking colored pottery, copper smelting technology and home training animals and plants for instances

Song Yixiao

This thesis extracts cultural factors, including the technique of Lewalouwa in Shui Dong Gou Cultural site, colored pottery, smelting skill and the sheep (pedigree B) in trained animals and plants, yellow cattle and wheat etc. on the base of the former researches, We will demonstrate that the above-mentioned cultural factors came from foreign region, what’s more, they are the earliest evidences and contact tie of the contact between China and world. The early connected channel which is represented by these cultural factors, between Chinese and foreign countries, is the European-Asian steppe in the northern region of China, rather than the Silk Road that we all take it for granted.

China and World;Early contact;Colored pottery;copper smelting technology;home training animals and plants

*本文是国家社会科学基金项目《新疆东部青铜文化及其所反映的早期东西文化交流研究》阶段性成果。项目批准号:13BKG010。

华中师范大学历史文化学院)