农民合作社的组织文化研究

和 柳,庄孔韶

农民合作社的组织文化研究

和 柳,庄孔韶①

农民专业合作社作为一种新型农民经济合作组织,其实际运行无法脱离地方社会、文化的背景。组织人类学为从社会、文化角度考察农民专业合作社提供了理论视角。农民专业合作社在地方社会的运作更多地依赖于两个文化原则,即亲缘关系和业缘关系,地方精英在合作社的组织和运作起到核心作用。“大人物”概念对农民合作组织中普遍存在的地方精英主导现象提供了解读办法。此外,地方精英与社员之间实际上形成了一种在大市场—小农户二元格局上的“经济庇护关系”。

农民专业合作社;地方精英;经济庇护关系

农民专业合作社是一种新型的农民经济合作组织。自中国共产党十一届三中全会以来,我国的农民专业合作社在社会主义市场经济中的地位和作用受到高度重视。在经济上,农民专业合作社展现了其对市场经济的适应和对农业的积极促进作用:提升了农业产业化经营水平,促进了农业现代化;保证农产品质量安全,并增加了农民的收入。*仵希亮:《中国农民专业合作社发展研究:历史变迁、利益分析与空间扩展》,博士学位论文,西北农林科技大学人文学院,2010年,第39~40页。然而,地方社会传统农业的运作和西方资本主义式的经济行为并非在文化真空的情境中进行,美国人类学家萨林斯对此颇有论述。之后的人类学讨论,对此问题愈发的细致入微,在人类本性所引发的社会行为与社会权力本身的二元结构对话,引人深思。*Marshall Sahlins, Thomas Bargatzky, John Clammer,“The Sadness of Sweetness: The Native Anthropology of Western Cosmology and Comments and Reply”,Cultural Anthropology,1996,vol.37,no.3,pp.395~428

本文以对少数民族地区个别农民专业合作社的定性研究为基础,尝试将其置于地方社会、文化、经济情境中,并引入组织人类学的理论,分析这一组织是如何实现和经营运作的。除去农民专业合作社研究中的主流经济学视角之外,人类学对文化的特殊敏感性能够回答:乡村文化对农民专业合作社有怎样的影响?其在乡土背景上的组织和运作是否存在一些内在的文化逻辑?本文以笔者2011年至2012年对云南金沙江沿岸L乡祥龙养猪专业合作社*出于人类学伦理考虑,本文中涉及的地名、人名、合作社名都已做匿名处理。(下文中简写为“祥龙合作社”)的田野调查获得的一手资料为基础,*该调查得到2012年“加州大学尔湾分校赵就亮—梁佩华农村发展奖学金”支持。分析合作社的发展过程,以及影响其发展和运行的文化因素,并就此作出进一步讨论。

一、研究背景

在乡村的社会、文化、经济情境中,农民专业合作社如何实现对以家户为独立经济单位的农户的组织?组织人类学的研究传统为解答这个问题提供了理论视角。20世纪20年代,管理学和人类学中经典的霍桑实验打开了人类学研究现代组织的大门。霍桑实验是典型的实验室式研究,参与实验的人类学家沃纳(Lloyd Warner),把人类学乡土社会研究的特点带入了对工业社会的研究。将工厂作为一个封闭社会系统,对系统中的人际关系进行考察,进而发现了正式组织中存在着非正式组织,影响了整个正规组织的运作。*李 飞,庄孔韶:《人类学对现代组织及其文化的研究》,《民族研究》2008年第3期。到了60年代,曼彻斯特人类学学派的工厂研究对人类学的组织研究提出了不同的启示。该学派认为,工厂并非封闭的社会系统,而与更大的社会情境相关联。*Susan Wright,“‘Culture’ in anthropology and organizational studies”,in Susan Wright,ed.,Anthropology of Organizations,London and New York:Routledge,1994,pp.10~17.随着学科的发展和对文化概念理解的加深,尤其是将文化视为意义生产过程和无边界的开放体系的所谓“新文化观”的出现,组织人类学提出了“文化作为根隐喻”(culture as a root metaphor)的视角,将研究者的注意力从“组织实现了什么以及如何更有效地实现”转向了“组织如何实现以及被组织意味着什么”。*Linda Smircich,“Concepts of Culture and Organizational Analysis”,Administrative science Quarterly,1983,vol.28,no.3,pp.339~358.组织因而“不再是一个封闭的实体,而是一个开放的、变动的文化体系,一个意义协商和意义赋予的过程”。*庄孔韶,方静文:《从组织文化到作为文化的组织——一支人类学研究团队的学理线索》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2012年第5期。组织人类学的这一研究视角,一方面强调研究者应当关注组织中的文化因素,另一方面,它也强调组织处于其中并与之相关联的情境对于组织自身所具有的重要性,因为文化是有场景性的。作为一种源于西方的现代经济组织,农民专业合作社在被引入中国之后,其实现和运转必然无法脱离作为其基础的乡土中国情境。

当代人类学所关注的是,通过经验研究和田野调查方法,在社会新的经济行为所创造出的新的分类系统中,社会精英、公共政策在其中是如何起到影响作用的,*Janine Wedel,Cris Shore,Gregory Feldman,Stacy Lathrop,“Toward an Anthropology of Public Policy”,Annals of American Academy of Political and Social Science,vol.600,2005,pp.30~51.以及传统熟人社会关系在新的体制中,如何展示其作为文化的组织韧性,以思考田野民族志作品如何能够达到最佳的效果。*George Marcus,“Ethnography Two Decades after Writing Culture: From the Experimental to the Baroque”,Anthropological Quarterly,vol.80,no.4,2007,pp.1127~1145.

二、祥龙合作社概况

祥龙合作社成立于2009年8月,采用了中国农民专业合作社中较流行的“公司+合作社+基地+农户”的运作模式,建立了从农户生产、基地支持到城市销售的完整产供销链条。该合作社共有社员户47户,社员来源覆盖了金沙江沿岸的4个行政村。加入合作社,显著地增加了入社农户的家庭收入。由于当地长期以烤烟业为支柱产业,对大部分社员家庭来说,入社进行生猪养殖是对家庭收入的有效补充。其中,对于4户青年家庭成员离家进城工作的空巢社员家庭(老龄化家庭)来说,对劳动力要求较低的规模化生猪养殖,取代了劳动繁重的烤烟种植成为他们的主要经济来源。此外,该合作社也在一定程度上促进了当地生猪养殖的规模化和现代化,以及优质品种的推广。

祥龙合作社有一定特殊性。首先,与政府主导式的农民专业合作社不同,该合作社由民间独立发起和出资。其次,该地区农民经济合作组织并不发达,祥龙合作社是该乡第一个此类组织。因此,合作社在发展前期步履维艰,发展极其缓慢。2009年8月合作社成立至2011年12月,是祥龙合作社的缓慢发展期,期间共有25户社员先后入社,占合作社社员户总数的53%。此时期,大部分当地农民普遍对合作养殖能否带来利润持怀疑态度。用管理者的话说:“当时没有太多人入社,大部分的人都在观望。 ”*田野调查材料,下同。该时期不少社员的入社行为表现为非主动性,他们对自身入社行为的描述中频繁地提及,被“劝说”而入社的过程。进入2012年后,合作社的社员呈现出快速增长的趋势,截至2012年6月,仅半年就有22户新社员,占合作社社员总数的47%。在调查中,新进社员在谈到入社理由时的典型叙述是:“张家两兄弟家(早期社员户)去年卖猪挣了很多钱,听说一头能得近千元的利!”这个数字远高于当年当地的平均利润水平。对高额利润的追求,成为该阶段农民申请入社的最大驱动力,社员自主入社现象凸显。

此外,除去“劝说”和高额利润的刺激,社员入社行为还有如下三点特征:1.亲缘入社,部分社员与合作社管理者有较近的亲属关系。2.业缘入社,该地区青壮年多在村落附近寻找短期或长期的工作机会,一批与合作社有雇佣关系的村民发展为早期社员。3.社员家庭收入多样化,这些家庭有如下特点:家中有至少一位青壮年劳动力,通常为男性,常在家庭农业生产之外,还通过在当地工作的方式来增加家庭收入,在工作上与合作社多有接触。

三、祥龙合作社组织和运作的文化逻辑

以过程的视角在当地的社会、文化、经济情境中,可以看到该合作社的成立和发展在很大程度上受到当地原有文化和社会结构的影响,并且这种影响深远而显著,主要表现在以下三个方面。

(一)地方精英影响

20世纪90年代,对中国清末和民国时期的地方精英研究出现了转向,从对士绅阶层静态研究的关注,转向了对地方情境下地方精英及其能动性的关注。现在看来,这个得之于对清末和民国时期的研究关注点对于当前中国农村地方精英的研究亦深有启发。周锡瑞(Joseph W. Esherick)与兰金(Mary B. Rankin)对地方精英做出如下定义:地方精英是指在地方舞台上行使支配的任何个人或家庭。*Joseph W.Esherick,Mary Backus Rankin,Chinese Local Elites and Patterns of Dominance,Berkeley,Los Angeles,Oxford:University of California Press,p.10.兰金等人在给出地方精英定义的同时也指明了研究的视角,在舞台——即地方情境中关注地方精英。这种研究视角能够带来一种关注于结构、过程和情境之间相互作用的人类学洞察。*Joseph W.Esherick,Mary Backus Rankin,Chinese Local Elites and Patterns of Dominance,Berkeley,Los Angeles,Oxford:University of California Press,p.xiii.据此定义,在祥龙合作社的发展过程中,有两位关键地方精英——何耀和李尚智——在合作社的成立与发展中起到了至关重要的作用。他们的贡献是多方面的:他们是合作社的主要发起人、核心管理者,向合作社投入和引入了大量的资金,获得政府支持,在经营管理方面有杰出表现并深得社员信赖。两位地方精英对社员的组织主要通过亲缘关系和业缘关系两条线索起作用。

1.亲缘影响——以何耀对合作社的影响为例

亲属网络对祥龙养殖专业合作社组织社员有显著的积极影响。部分社员与核心管理者之间的近亲属关系,是促使他们入社的直接原因,在访谈中这种亲属关系被频繁提及并强调。以核心管理者何耀为例,包括他与父母和兄弟夫妻同住的扩大家庭、其父母的兄弟姐妹家庭以及其妻子姐妹的家庭,共有7户分别位于4个不同社区的近亲属家庭,在他的直接影响下先后入社。与此相对,另一些社员虽然也与何耀有亲属关系,但都属于较远的亲属等级,并且在谈论自身的入社行为时,并不强调他们与何耀之间的亲属关系,认为这种关系并没有影响他们的入社行为。

案例1:

王新华是何耀母亲的兄弟,在入社之前家庭主要的经济收入依靠种田,尤其是烤烟种植。儿子因工作长期逗留外地,只有老两口留守家中。因家位于河谷地带,全年气温偏高,尤其是适合烤烟种植的5~9月。烤烟种植的全程,对劳动力的数量和劳动量都有很高的要求,二人碍于年纪,烤烟种植变得越来越难以承受。合作社成立不久,何耀便来到家中劝说他们入社:一来养猪对于二老来说更轻松,不用顶着太阳,也不用在雨天下地,在屋檐下就能做;二来何耀向他们保证加入合作社养猪一定能够有好的回报。认真考虑了亲侄子的劝说,王新华很快就决定入社。

L乡各自然村多为杂姓村,纳西、汉、壮、傈僳、苗、藏、白等多民族杂居,其中纳西族占总人口的80%以上。当地在历史上属于纳西族控制地区,其他民族逐步迁入或逐渐融入当地的纳西族村落,或建立新村落,由此形成了以纳西族为主,多民族杂居为特征的居住格局。当地以纳西语为通用语言,村内外不同民族、家族之间可通婚。借由通婚形成的亲属网络,通过不计距离和等级的亲属追溯,可以将L乡的大小村落联系起来。由此,当地各社区内部、社区之间形成了较为稳固但也非常复杂的亲属网络。当地村民在日常生活中强调这种亲属认同,在相互闲聊或谈及对方的情况下,均出于敬意和亲近,以亲属称谓来直接指称特定亲属,无论远近亲。祥龙合作社的社员来自于L乡4个行政村下至少7个社区,该合作社对社员户的组织,跨越了社区和行政村的界限。相对来说,当地鲜少有这种跨越社区或行政村界线的经济组织,祥龙合作社对农户的组织依靠了地方精英在当地的亲属关系网络实现了这种跨越。

2.业缘影响——以李尚智对合作社的影响为例

当地青壮年外出务工率较低,一般在当地寻找短期或长期的工作机会,以作为对家庭经济收入的重要补充。在当地原有的雇佣关系以及合作社成立后的雇佣关系的影响下,入社的社员共有17户,约占合作社社员总数的36%。

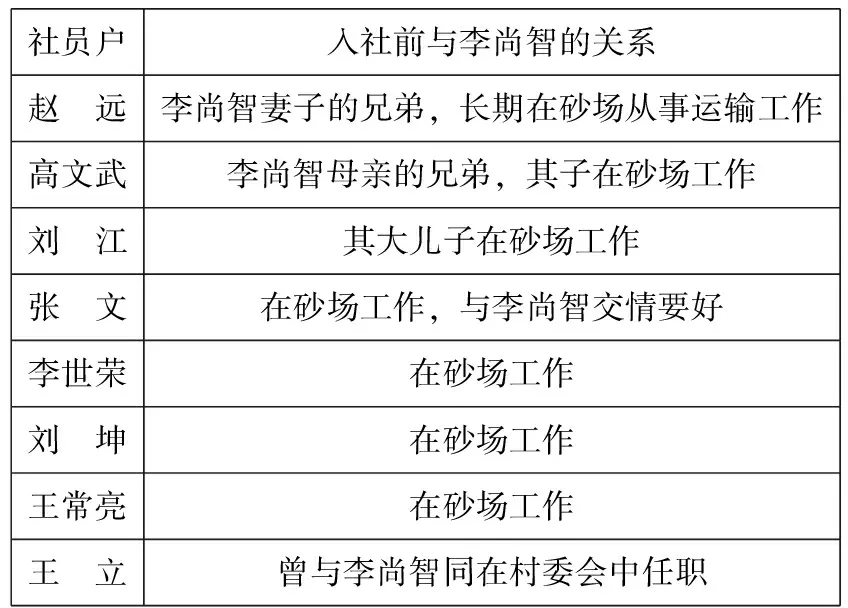

在合作社成立之前,合作社主要管理者李尚智在当地经营一砂场,雇佣了许多当地的青壮年。李尚智后成为合作社的管理者之一,不少为他工作的村民经他动员后陆续加入了合作社(见表一)。

表1:在李尚智的直接影响下入社农户关系表

案例2:

王常亮在砂场里打工已经有若干年,主要负责操作装载机,每月从砂场能得到2 000元的工资。目前他全年工作,而非季节性的零散工。砂场位于距离他家不到1千米里的河谷,农忙时可以随时告假回家帮忙。合作社开始运作不久后,一次闲聊时李尚智便劝他说:“加入合作社养一圈猪吧,这个收入还是可观的。”经考虑,他自己也认为这是对家里经济的一笔不小的添补,于是决定入社。在办完入社手续后,他向合作社申请贷款担保,凭合作社开具的证明,很快从乡信用社贷出5万元,随后在很短时间内完成了猪舍建设。

当地原有的雇佣关系,为发展新的社员提供了便利的信息渠道,经由地方精英的劝说,使原有雇佣关系成为动员村民入社的重要途径之一。由此合作社核心管理者,即地方精英与社员之间的产生了新的经济合作关系,不仅叠加在原有的雇佣关系上,也与作为雇佣关系基础的亲属关系或熟人关系相叠加,加深了双方的联系,并形成一种更为牢固的关系。

(二)亲属小团体

亲属关系对该合作社组织社员的影响并不止于地方精英与社员之间,当地农民的入社行为中,还存在着亲属间的相互影响和带动。社员中可以看到有这样的社员小团体——几位社员经由兄弟姐妹关系、姻亲关系、表亲或堂亲关系联系在一起,并且这样的联系影响了他们的入社行为。合作社中至少有四个这样的小团体,涉及家庭共13户,占社员总数的27.7%。这些社员户在经济上相互独立,互不干涉对方家庭经济,但是在关于加入合作社的经济决策上,有共享信息和资源并互相影响的现象。亲属小团体内部除了在经济决策上的相互影响外,在各家新建标准猪舍的过程中,还普遍存在着换工互助的现象。

(三)口头协议与乡村约束

《生猪养殖协议》是一份由祥龙合作社拟订,在合作社和社员之间签订,用以确定社员身份以及明确双方权利义务,对双方具有约束力的文书。社员与合作社之间正式合作关系,经由协议的签订而成立。在调查中发现,仅有2011年之前的社员与合作社签订过纸质协议。这批社员能够清楚陈述协议中所规定的双方的权力与义务。2011年之后,社员不再与合作社签订协议,口头协议取代了纸质的协议。口头协议多在社员向合作社管理者提出入社申请,并获得同意的语境中达成,双方的权力与义务也在这个过程中以商谈的形式明确。

在合作社管理者与社员看来,合作社与社员之间的权利义务和互相约束,并不依赖于双方是否签订了具有法律约束力的正式协议。合作社与社员间的相互约束,更多地依赖于乡土的人际关系和乡村舆论的信息传播,是否签订正式的协议,并不影响这种源自文化的约束力。这些串联乡村社会的人际关系,是社员对合作社、合作社管理者产生信任的基础。身处这些关系另一端的合作社管理者,也因这些关系而自觉地对社员应负有的责任,因为“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性”。*费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京:北京大学出版社,1998年,第10页。显然,这里的亲属关系和熟人社会所拥有的高度信任,依然凌驾于现代企业的契约形式之上,尽管不是永远的。

四、讨论:精英控制还是平等民主?

成员地位平等,实行民主管理是农民专业合作社的基本原则之一。*《中华人民共和国农民专业合作社法》,第一章,第三条,中华人民共和国中央人民政府网,http://www.gov.cn/flfg/2006-10/31/content_429392.htm。但这是一个理想状态,假设加入农民专业合作社的农民,普遍能够认清目前的市场状况、有管理合作社的能力、具有相应的经济实力,并且能够做出商业理性的判断,才可能在合作社的社员间实现现代公司基本制度,呈现平等地位,出现“去亲缘”民主管理。然而,农民专业合作社在我国广大农村地区的实际运作,则呈现出另一局面。对我国现阶段农民专业合作社的不少经验研究都表明,当下的农村精英在农民专业合作社中的主导地位,具有重要性和普遍性。例如,黄胜忠认为,在农民专业合作社的形成上,这种地方精英/强者主导是必由之路。*黄胜忠:《转型时期农民专业合作社的组织行为研究》,杭州:浙江大学出版社,2008年,第66页。这种精英领头人的现象实际上是事出有因。

目前大概有以下几种解释。任大鹏等人发现,核心成员在订立合作社的基本制度以及日常管理决策中拥有突出的影响力,他们的经济实力和融资能力,在合作社的运作中甚至起到不可替代的作用。*任大鹏,郭海霞:《合作社制度的理想主义与现实主义——基于集体行动理论视角的思考》,《农业经济问题》(月刊)2008年第3期。李佳与郑晔的研究指出,农民合作的制度创新,是需求者在制度稀缺环境下的自主选择,由此路径产生的合作经济组织存在制度供给不足问题,在此背景下,乡村精英的社会资本对正式制度供给起到了替代作用,同时,农村合作经济组织的良好运转,较大程度上仰赖于乡村精英的社会资本。*李 佳,郑 晔:《乡村精英、社会资本与农村合作经济组织走向》,《社会科学研究》2008年第2期。郭东红等则从当前我国农民中普遍存在的文化水平低、注重自身利益的局面出发,认为农民专业合作社的创建需要强有力的乡村精英领导。*郭红东,张若健:《中国农民专业合作社调查》,杭州:浙江大学出版社,2010年,第343页。

对农民专业合作社中精英主导现象,可以有另一种人类学的解释。从前的部落社会都是头人主事的“大人物”的社会,即使农业社会,也仅仅是农业制度将亲属群体和熟人社会推至更大的社会网络。从家长到宗族领袖,从知识与阅历丰富的社会精英到各种权力人物,都有可能成为传统熟人社会内外的“大人物”。“大人物”也是指地区政治组织的管理者,是地区性事务的重要管理者,*[美]科塔克:《人类多样性的探索》,黄剑波等译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第400页。或实际上的权势者。现代区域社会的研究还认为,“大人物”权力的来源有二:其一,来自于“大人物”的个人努力;其二,来自于“大人物”社会网络中的交换。*李 飞:《社会网络与“大人物”概念付诸应用研究》,《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2013年第3期。然而在东亚社会,晚近以来一直是以现代工业制度原理强力侵入传统亲属农业社会,因此所谓民主管理和“类家族主义”(无论是“慈父”还是“严父”)、呈现远近亲疏的“亲属忠诚”的文化惯习之间,难以获得不同原理实践过程中的整合状态。在东亚,新型的农民专业合作组织在地方的发展通常不会一帆风顺。这些阻力存在于以下三方面:1.地方原有的小农经济结构阻碍农民对新型经济组织的接受;2.加入合作社对农民提出相对原有农业结构更高的经济要求;3.农民无力把握小农户与大市场之间的关系,市场波动也给他们带来了更多的不安和不信任。

为此,作为“大人物”的地方精英出现了,就像民国二三十年曾经出现的农民精英大人物“东林”*参见林耀华《金翼》,北京:生活·读书·新知三联书店,1989年。那样,突破了熟人社会领地的束缚那样,祥龙合作社的精英借助自身与农户之间的亲属关系,先后建立了亲密的雇佣关系,以突破合作社成员发展的困境。由于他们在出资、管理能力、市场信息,以及对地方社会的影响力等方面的超凡优势,使他们在合作社的组织和运作过程中逐渐从社员中获得权威。不仅如此,地方精英对合作社的有效管理以及对社员经济效益的保证,反过来也加强了社员对他们的认同和尊敬。在地方精英主动运用自身资本的过程中,以及在促成城—乡、小农户—大市场的连接的过程中,他们的权威得以建立和加强。这些有形或无形的资本,使他们具有人类学讨论中“大人物”新的表现特征,成为地方农村经济合作组织中一个文化上的组织整合案例。显然这个合作社的成功,在于地方精英“大人物”智慧地将新合作社经营原理和传统熟人社会的亲属关系原理整合在一起。

更进一步,这种地方精英与一般社员之间经济合作关系,还涉及更为复杂的文化局面,似乎合作社地方精英与一般社员之间,形成了一种新型的“经济上的庇护关系”。庇护关系原本是一种,在传统乡村社会或部落社会观察到的,建立在双方诸种地位不平等状态的交换关系,这种关系实际也存在于现代社会中。*陈 尧:《庇护关系:一种政治交换的模式》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2012年第4期。在传统中国乡村社会的研究中,有学者对这种特殊的交换关系做出过详细讨论。例如针对清末国家政权—乡村大众的二元关系中存在的“保护型经纪”,或可称为“保护人”的角色,这是一种掮客或中间人型的角色,对上帮助国家征收税款,对下保护地方农民免受掠夺性经纪的剥夺。*[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900~1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社,1996年,第37~38页。而当今的精英在合作社的发展中也扮演了类似的“经济保护人”的角色,但是与从前的国家政权—乡村大众的二元结构不同,这种庇护关系是在大市场—小农户的二元框架下起作用。在市场经济的背景下,地方精英一方面在农村促进农民生产的规模化、市场化和现代化;另一方面凭借自身的经营管理能力和对市场信息的掌握,通过正确的市场决策,来保护相对脆弱的农民家庭免受或少受由市场波动带来的经济损失,保证自身和农户的收益。同时,地方精英与社员之间的关系不仅仅是经济合作,二者的经济合作关系中还叠加了乡村社会的亲属关系、熟人关系,以及在此基础上衍生出的其他关系——例如新的雇佣关系。可以说,在如今的祥龙合作社,传统亲属—熟人社会的原理尚可使用,但新的现代合作社企业制度原理也卷入其间,地方精英大人物巧妙地交叉整合,凸显了双方新的经济庇护关系的本质,仍然在很大程度上是文化的力量。

(责任编辑 陈 斌)

和 柳,中国人民大学人类学研究所博士研究生(北京,100872);庄孔韶,浙江大学人类学研究所教授(浙江 杭州,310028)。

——浅评《入社礼的仪式与象征:关于生与再生的秘仪》